无缝隙护理措施在急诊患者临床护理中的应用效果观察

2017-06-05廖慧霞朱丹玲严倩倩

廖慧霞,朱丹玲,杨 琴,黄 敏,严倩倩

(深圳市福田区妇幼保健院,广东 深圳 518000)

无缝隙护理措施在急诊患者临床护理中的应用效果观察

廖慧霞,朱丹玲,杨 琴,黄 敏,严倩倩

(深圳市福田区妇幼保健院,广东 深圳 518000)

目的 探讨无缝隙护理措施在急诊患者临床护理中的应用效果。方法 选择我院无缝隙护理措施实施前(2014年1月—6月)、实施后(2015年1月—6月)急诊收治的患者各100例,分别作为对照组和观察组。对照组给予急诊常规护理,观察组给予无缝隙护理措施。比较两组患者病情稳定后焦虑、抑郁的心理情况,抢救期间的遵医行为,不良事件发生率及护理服务满意度。结果 观察组进急诊观察室时、出院时焦虑自评量表(SAS)及抑郁自评量表(SDS)得分均明显低于对照组(P<0.05);观察组留观期间遵医行为较对照组好(P<0.05),不良事件发生率较对照组低(P<0.05);观察组对护理人员的服务态度、患者关爱、健康教育、病房管理、基础护理质量满意的人数比例均明显高于对照组(P<0.05)。结论 对急诊留观患者采用无缝隙护理,有助于提高护理质量。

无缝隙护理;急诊;临床护理

急诊科是急诊患者入院治疗首先接触的部门,该部门工作内容具有重症患者集中、病种多、抢救及管理任务重的特点,就诊患者相应具备发病急、病情重、进展快的特点[1],这给急诊护理提出了极高的要求。无缝隙护理旨在以人为本,以患者最终需求及满意度为工作目标,制订并实施完整、全面、环环相扣的护理方案,使患者在整个治疗及康复期间获得细致而完整的护理服务[2-3],这有助于保证护理质量,对急诊科也有较充分的理论应用价值。急诊留观患者的主要治疗及护理过程均在急诊科完成,其所接受的急诊护理相对全面。本研究以此类患者为对象,重点探讨了无缝隙护理在急诊患者中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院于2015年1月开始全面于急诊科推广无缝隙护理措施,以该措施实施之后(2015年1月—6月)我院急诊收治的留观患者100例为观察组,以该措施实施之前(2014年1月—6月)同类患者100例为对照组,进行回顾性分析。纳入标准:认知及表达功能正常,能够准确理解各量表内容;患者及其家属对本研究知情且签署同意书;抢救完毕后于我院急诊观察室接受后续治疗及检查。排除标准:有精神类疾病史者;急诊住院患者。

观察组中男68例,女32例;年龄13~81岁,平均(45.2± 12.8)岁;其中心内科急诊22例,妇科急诊21例,呼吸内科急诊38例,产科急诊12例,其他急诊7例。对照组中男66例,女34例;年龄16~83岁,平均(48.3±15.1)岁;其中心内科急诊20例,妇科急诊24例,呼吸内科急诊34例,产科急诊16例,其他急诊6例。两组患者年龄、性别、疾病类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

参与研究的护士共18名,均为女性,其中护士长(正、副)2名,护士16名;副主任护师1名,主管护师6名,护师7名,护士4名;本科学历及以上8名,大专学历8名,中专学历2名。纳入标准:自愿全程参与研究。

1.2 护理方法

所有患者均接受急诊常规护理,包括引导接诊、辅助抢救、按照医嘱进行护理等。观察组在此基础上制订无缝隙护理措施,并严格实施,具体如下。

1.2.2 无缝隙排班模式 患者在任意时间入院,都需立即与某小组建立一一对应的护理责任关系,因此在常规早、中、晚班轮换的基础上开展小组式轮班。同一类小组在每班至少有1名护士在岗,在早、晚工作繁忙时间段,还应加强人力,保证早晚间基础护理质量。在连班、节假日时增加护理人员,排班时根据同类、不同组间护理人员能力的差异进行新老搭配,保证不同病情患者能接受与疾病严重程度相符合的护理。每组第三责任人每天检查,护士长不定期抽查护理质量。

1.2.3 无缝隙护理过程 每组第三责任人结合既往资料及研究结论,制订不同疾病患者的大致护理框架,在患者入院后分析患者资料,对护理框架进行细化,指导第一、第二责任人开展护理,具体护理流程如下:(1)患者入急诊后立即对患者及其陪护人员进行安抚慰藉,消除患者恐惧、紧张心理;通过交谈、观察,结合病种和人群差异,确定患者是否存在及存在何种心理问题,以进行针对性的健康教育及心理干预。(2)对需要抢救的患者,护理期间要求3名小组成员同时在场,实施“先诊疗后付费”的无缝隙急救措施,按照初评—早期检查—再评估的顺序,在接诊的30秒内边观察询问边分诊,开放绿色通道,先抢救后登记挂号。无论有无陪护人员,护士均需协助患者办理各种手续。分诊护士接诊后,立即送患者入抢救室,通知抢救。抢救期间,第一责任人全程陪护,掌握病情动态变化,负责抢救过程中循环系统的检测及干预;第二责任人负责呼吸系统;第三责任人负责外勤,并记录抢救过程中的异常情况,保证抢救过程的护理分工明确,忙而不乱。(3)留观护理无缝隙。细化与急诊观察室的交接方案,对交接过程进行路径化控制,制订护理管理制度、护理流程,并预先制订应急预案。(4)细节护理无缝隙。主动了解患者病情及心理变化,为患者打饭、倒水等,使患者感受到被重视;重视患者的知情与参与权,及时公示服务内容、价格等;建立危重患者护理报告制度;建立药品、器械、仪器等安全管理制度等。

1.3 观察指标

(1)心理状态。在患者病情稳定、能够接受量表测评时应用SAS及SDS量表测评其心理状态。本研究所有患者均在进急诊观察室时、出院时接受心理状态测评,共两次。(2)统计急诊救治期间患者的遵医行为、不良事件发生率。其中遵医行为指治疗期间严格遵医嘱活动,不良事件指出现护理缺陷或护理投诉。(3)统计患者对护理服务的满意度。自制满意度调查问卷,包括护理人员的服务态度、病房管理情况、健康教育情况、基础护理质量、患者关爱情况,由患者或其家属填写。各项均以得分≥总分的80%为满意,统计满意率。本问卷院内小规模试用显示Crobach’s α系数0.810,效度0.815,提示问卷适用性良好。

1.4 统计学方法

2 结果

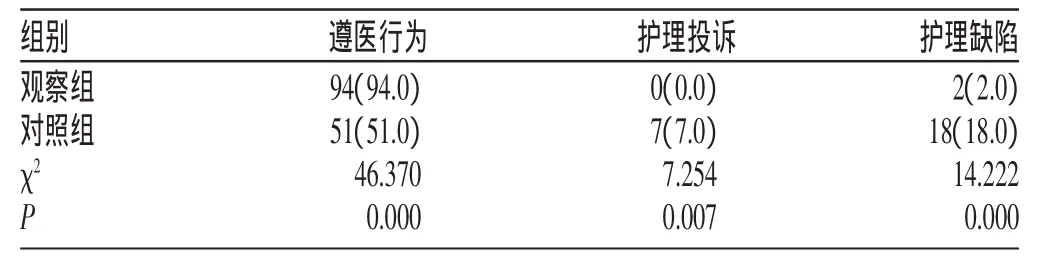

2.1 两组留观期间遵医行为及不良事件发生情况比较

两组留观期间均无患者死亡。观察组遵医行为明显好于对照组(P<0.05),护理不良事件发生率明显低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组留观期间遵医行为及不良事件发生情况比较[n(%)]

2.2 两组治疗期间不良心理水平比较

转变教师传统教学思维模式,使其真正意识到信息技术对教学的作用和意义,将信息技术实际运用到教学实践当中,只有当教师的思想改变后才能保证信息化教学的顺利开展。在信息化教学方式下,学生作为教学主体,但并不代表教师在教学中的作用减少,反而是对教师的素质做出了更高的要求,要做好学生的引导者、协调者、促进者和激励者。

观察组进急诊观察室时、出院时SAS及SDS得分均明显低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗期间不良心理水平比较(±s,分)

表2 两组治疗期间不良心理水平比较(±s,分)

组别 进急诊观察室时SAS SDS观察组对照组tP 38.3±10.2 45.7±10.5 -5.043 0.000 42.5±9.3 47.6±8.2 -4.102 0.000 32.5±7.5 41.3±5.8 -9.082 0.000出院时SAS SDS 40.2±8.1 46.8±7.2 -5.963 0.000

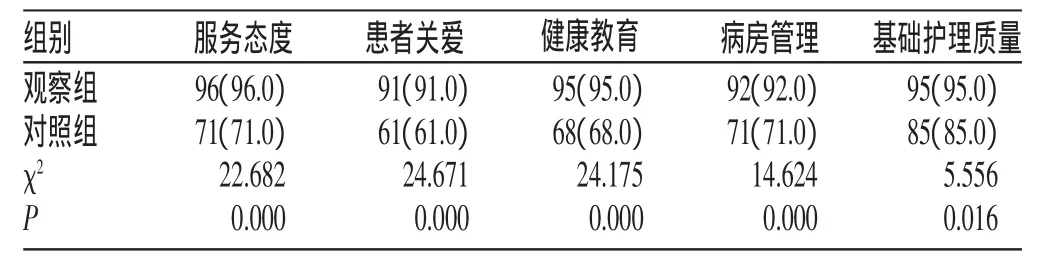

2.3 两组护理满意度比较

观察组对护理人员服务态度、患者关爱、健康教育、病房管理、基础护理质量满意的人数比例均明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

急诊工作量大、工作内容复杂,对护理质量的要求较高,需要护士能够有条不紊、忙而不乱地完成入科患者的全程护理。急诊留观患者多数需要在急诊科完成整个急诊治疗与护理流程,是接触急诊护理最完整的患者群体。本研究以此类患者为代表,分析无缝隙护理措施对急诊患者临床护理的作用,有一定的代表性。

无缝隙护理措施要求护理流程环环相扣,有助于实现忙而不乱的急诊护理。刘辉等[4]应用无缝隙护理模式指导建立了从医院到社区的连续护理方案;龚锦等[5]则分析了无缝隙护理方案对手术室护理的作用,他们的结论均提示无缝隙护理是以患者最终需求为中心、能够使患者获得最佳服务的可靠护理措施。组建护理小组、开展小组式护理,保证了患者任意时间入院均能获得最符合自身需求的护理措施,这对提高工作效率、为患者院内抢救治疗争取时间提供了基础[6]。无缝隙护理将护理各个环节细化,能够使护理各环节更加规范,使参与护理的工作人员思路清晰、有据可循,因此责任明确,护士工作的可靠性更高[7]。依据无缝隙护理措施,患者入院早期即能获得良好的心理护理,对有抢救需求的患者,还能够通过绿色通道在相关手续办理前接受完善的抢救治疗。而患者转移至急诊观察室期间,路径式的护理流程管理又保证了对其的护理工作能够有条不紊、有序不乱。

本研究观察组进急诊观察室时、出院时的SAS及SDS量表得分均明显低于对照组(P<0.05),提示无缝隙护理措施有助于改善患者焦虑及抑郁情绪。邹小芬等[8]报道急诊内科患者接受无缝隙护理后,焦虑、抑郁症状阳性的患者分别为56.0%、40.0%,明显低于对照组(P<0.05),与本研究结论一致。这是因为无缝隙护理“以患者为中心”的理念能够使患者感受到被重视,且护理过程有序、连贯,这也能增加患者对医护人员的信心,进而提升其治疗疾病的信心,从而消除焦虑及抑郁情绪。观察组遵医行为情况明显好于对照组(P<0.05),提示患者对医护人员的工作充满信心,能够主动、严格地执行医嘱,并拒绝医嘱要求禁止的行为,这对改善其预后有积极作用。

无缝隙护理管理有助于提升护士的护理质量。观察组留观期间护理投诉、护理缺陷发生率均明显低于对照组(P<0.05),这是因为无缝隙护理管理模式强调了标准化的护理,由第三责任人根据患者实际情况制订最符合其需求的护理方案,在执行过程中由第一、第二责任人严格落实,保证了护理各项措施有据可依,这与邓颖辉等[9]报道的结论一致。观察组患者对护理人员的服务态度、患者关爱、健康教育、病房管理、基础护理质量的满意度明显高于对照组(P<0.05),提示护理人员能够全面而有效地将各项护理措施落到实处,这有赖于充分的先导性培训。本研究中护理观察组患者的各护理小组成员均针对至少一类疾病开展了强化性培训,小组成员充分掌握了此类型患者的临床需求,因此能够实施针对性的护理方案,这对提升患者护理满意度有一定价值[10]。

综上所述,本研究显示对急诊留观患者开展无缝隙护理措施有助于提升护理质量,改善患者不良心理,进而保障患者的治疗效果。此研究结论虽然仅针对急诊留观患者,但对其他急诊患者也有一定的适应性,尚待后续研究补充。

[1]魏兰.急诊科急危重症患者转运交接过程中无缝隙护理管理模式的有效性分析[J].齐鲁护理杂志,2015(20):18-20.

[2]蔡津津.无缝隙护理对老年冠心病患者心绞痛控制及预后的效果[J].心血管康复医学杂志,2015,24(2):204-206.

[3]Jie SQ,Liang X,Hong P,et al.Application of seamless care servicewith multidisciplinary diagnosis and treatment in patients with gestationaldiabetes[J].Int J ClinExp Med,2015(9):16688-16693.

[4]刘辉,郑豫珍,杨丽萍,等.慢性心力衰竭患者从医院到社区无缝隙护理管理模式的应用[J].中华护理杂志,2013,48(12):1061-1066.

[5]龚锦,岑刚,普鹰,等.无缝隙护理策略对手术室护理质量的影响[J].上海护理,2013,13(3):70-72.

[6]王敏兰.无缝隙护理对ICU患者感染及停留时间的影响[J].国际护理学杂志,2014,33(6):1501-1503.

[7]解飞,崔蕊娥,杨春丽,等.全程无缝隙护理在高血压脑出血开颅血肿清除术中的应用价值[J].西部医学,2015,27(3):462-464.

[8]邹小芬,邹小琼.优质无缝隙护理对急诊内科患者不良情绪及病情康复的影响[J].实用临床医药杂志,2013(22):15-17.

[9]邓颖辉,黄晓静,张漫,等.无缝隙护理及IABP护理临床路径在行IABP治疗急性冠脉综合征合并严重急性左心衰竭患者中的应用[J].中华现代护理杂志,2015,21(35):4254-4256.

[10]徐政秀.全程无缝隙护理在手术室护理中的应用效果及患者预后改善的影响分析[J].中国实用护理杂志,2016,32(13):1003-1006.■

R195

B

1671-1246(2017)10-0145-03