“能者多劳”

——基于TAPs的翻译策略实证研究

2017-06-05大连外国语大学

大连外国语大学

许 丹

“能者多劳”

——基于TAPs的翻译策略实证研究

大连外国语大学

许 丹

本文基于有声思维法(TAPs),通过实证研究方法探究高分组与低分组受试在翻译策略使用上的差异性。研究结果表明:高分组最常使用的策略是“参照与推理”和“搜索与选择”,而低分组翻译策略最多的是“语篇外监测”。两组受试翻译策略使用的显著性差异表现在3种策略中,即 “搜索与选择”、“文本语境化”和“语篇外监测”。高分组受试更多地运用宏观策略,而低分组更关注微观策略。翻译策略使用的多少与受试的翻译水平有一定关系,翻译水平越高,使用的翻译策略越多,正所谓“能者多劳”。

翻译策略; 有声思维;组别差异

一、 引言

在1972年的“第三届哥本哈根国际应用语言学大会上”,詹姆斯·霍姆斯(James S. Holmes)率先将翻译对象划分为产品取向、功能取向和过程取向3种。(Toury 1995: 10)一直以来,译界的大部分精力都专注于产品取向的翻译研究中。此举固然重要,但“更重要的是要将实证研究的手段应用于过程取向的翻译研究”(Toury 1995: 232),因为翻译过程的不透明性是导致早期有关翻译过程的认识停留于某种主观猜测或臆断的主要原因。(李德超 2004: 385)然而,碍于研究手段的缺乏,人们对翻译过程的研究并没有明显的进展。在20世纪50年代,英国语言学家J. R. Firth曾感叹:人们至今都不明白自己究竟是通过哪些桥梁穿越了不同的语言屏障。(Firth 1968: 27)直到20世纪80年代,德国学者将TAPs(Think-aloud Protocols),即有声思维法,应用于翻译过程的研究,至此,翻译过程的研究打开新的局面,并在此后20年的时间里得到了快速发展。

有声思维法就是尽可能地把大脑中进行的思维活动说出来。大致的操作步骤是:受试在进行实验任务时,随时随地尽可能地说出大脑的思考过程及内容;研究者通过录像或者录音设备记录下全过程,供日后分析与研究。

在国外,TAPs应用于与语言相关的3个领域中,即文学阅读研究、第二语言习得研究和翻译过程研究。(苗菊 2005)在众多对于翻译过程研究的领域中,人们对翻译策略的探索一直是研究的重点,且着眼点多为职业译者与非职业译者之间存在的差异。(Lörscher 1996; Jääskeläinen 2000)目前, 国内学者在对翻译过程的实证研究方面也取得了一定的进展,尤其是李德超(2004)、苗菊(2005)等对翻译过程研究的历史与展望做出了详尽的阐述;郑冰寒、谭慧敏(2007)用三元数据模式对翻译单位进行实证研究等;但针对翻译初学者的翻译策略实证研究,却鲜有人问津。基于此,本文将采用有声思维的实证研究方法,在借鉴国内外研究成果的基础上,比较翻译专业本科生(翻译初学者)中高水平与低水平译者在英汉翻译策略选择上的不同,从而揭示二者在翻译过程中的思维特征。

二、 实验操作

(一)受试对象的选择

在以往的翻译策略研究中,大部分学者都对受试群体进行了如下的选择和划分:职业译员和非职业译员(翻译专业初学者),但研究结果表明,由于职业译员的翻译思维过程已高度自动化(Jääskeläinen 1996),在受试过程中沉默时间较多,说话很少,从而为数据分析带来不便。因此,雅克雷嫩(Jääskeläinen 1996)建议,应该选择语言初学者或者翻译专业学生作为受试对象,以此让“有声”思维过程最佳化。鉴于此,本实验选择的受试为16名英语专业四年级本科生,他们在校期间都接受了将近两年的翻译课学习。其中8名高分学生,8名低分学生(两位主试结合平日及测验情况对60名学生的综合翻译水平进行评分,从中选出高分与低分学生各8名)。

(二) 翻译材料

本实验中的翻译材料选自2011年英语专业八级考试的英汉翻译考题,全文共159个单词,是叙述型语篇, 对于受试来说没有晦涩难懂的单词与短语,但需要通过推理和分析确定一些词语的表达以及通过想象再现源语的场景,包含一些翻译要点;此外,文章还考察了译者的文化知识的储备。

为了保证本实验的可行性,所有受试在刚刚完成有声思维实验后马上填写调查问卷,问题如下:

1. 我认为刚刚完成的翻译任务________。

A. 难度大 B. 难度适中 C. 难度较小

2. 翻译时使用有声思维法________影响我的翻译效果。

A. 非常B.比较C. 不太D. 有点E.毫不

对于第1个问题的回答,16名受试中,只有1人选择选项A,仅占总人数的6.3%。其余回答均为选项B,占总人数的93.7%。由此看出,全篇难度适中,能够体现出实验的效度及受试对翻译策略的运用情况。

对于第2个问题的回答(见图1),有25%的人选择E,18.8%的人选择C,31.3%的人选择D,总和超过75%。可以看出,有声思维实验虽然在一定程度上稍微影响了个别受试的翻译效果,但总体来说影响不大。对于大多数受试来说,有声思维法可以有效地反映其翻译的过程,保证了本次实验数据的有效性与可靠性。

图1

(三)实验步骤

本试验过程共分两个阶段,即准备(培训)阶段和翻译阶段。

目前,普遍认为主试若能在正式实验前对受试进行培训和热身体验,受试会在TAPs报告时克服紧张或不自然等表现。(Jääskeläinen 2000: 74)因此,两名主试在实验的前两天向受试详细地介绍和解释了TAPs研究方法,并以示范的形式使受试加深印象。此外,在正式实验开始前20分钟采用一篇英汉翻译材料为受试进行热身体验,当受试普遍进入较为自然的实验状态时,主试会退居受试后方,提供正式的实验文本,打开录音设备,实验正式开始。整个实验过程中,主试向受试提供若干种类纸质英英和英汉词典以及电子词典,当受试在报告过程中停顿时间较长时(一般指停顿超过10秒),主试用较为中立的话语对受试加以提醒。(郑冰寒、谭慧敏 2007)整个实验翻译过程未对受试做时间上的限制。在翻译任务结束后,受试马上填写问卷并接受采访(囿于篇幅,问卷与采访内容不在此赘述)。在收回所有数据与问卷材料后,两名主试进行文字转写工作。

三、数据处理

(一)TAPs数据编码

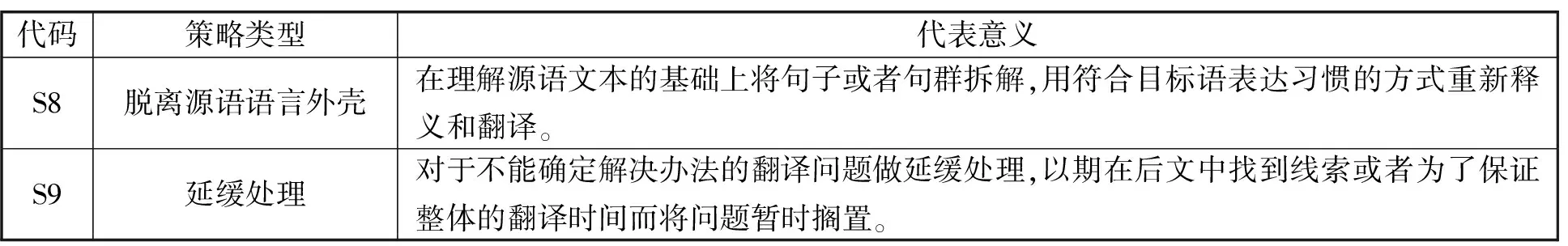

对于翻译策略的定义, Lörscher(1991: 76)在综合传统定义的基础上认为,翻译策略是译者在语言转换时对所遇问题进行解决的一种有意识的过程。本实验采用的翻译策略指标主要来自Gerloff(1986)提出的7种翻译策略(编码见下页表1 ),但同时,在研究过程中笔者发现受试还采取了其他两种翻译策略(见下页表2)。

表1 Gerloff 的翻译策略

表2 补充翻译策略

表3 高、低分组翻译策略频率统计

(二)数据观察与分析

1) 高、低分组翻译策略的横向比较

通过下页图2、图3中的数据(分组中“1”代表高分组;“2”代表低分组)可以发现:16名受试几乎都使用了以上列举的9种策略。这说明,通过近两年的翻译课程和大学期间的其他英语课程的培训,受试在翻译过程中不仅能及时发现问题,分析问题,而且能对源语和目标语进行有效的监测。

其次,两组受试使用的频率分布有所不同。其中,高分组中的策略使用频率较为平均(见表3),使用频率最高的策略是S3(15.79%),使用最少的策略是S8 (6.06%),但差值并不是很大。而低分组的策略使用频率分布差异显著(见表3),使用最多的频率是S7(27.88%),其次为S2(16.08%)和S1(14.45%),使用最少的是S9(4.57%)。以上数据说明,高分组受试在策略上的使用特点是范围较广,分布比较平均,但即使如此, 高分组受试仍将更多的注意力集中在对源语的全面搜索与选择上,注重对源语的语言分析,为高质量的译文打下良好的基础。主要表现为重复某个语言单位,在给出译文前尝试搜索某个词的同义词或解释等。高分组使用最少的策略是S8,究其原因,可能是因为:1)测试材料的句型多为简单句,虽然有个别长句需要拆解或分析,但在量化上(根据下文表4,均值为6.63)不足以突出其显著性; 2)虽然高分组受试的翻译质量高于低分组,但由于受试只接受过近两年的翻译培训,仍属于翻译初学者,在翻译时难免受到母语的影响,无法完全挣脱源语语言形式的束缚。

对于低分组的翻译策略使用情况, 通过表3不难发现, 在低分组受试所使用的翻译策略中, 近1/3(27.88%) 的数量集中在S7的使用上,这一结果可能是由于低分组受试的翻译焦虑感造成的。由于低分组的翻译水平较低,对文本的监控能力较差(表4中显示S3使用均值仅为5.50),因此更容易产生焦虑情绪,主要表现在翻译过程中的低语、叹气或者直接向主试寻求帮助。这一结果也符合“使用S9最少”的结论,因为低分组受试越焦虑,越急于完成翻译任务,迫于诸多方面的压力,遇到问题时直接向主试寻求帮助而不会采取“延缓处理”的解决办法。根据图3显示,低分组中有2人分别使用了1次和0次S9。

图2 高分组翻译策略的应用

图3 低分组翻译策略的应用

2) 高、低分组翻译策略的纵向比较

为了比较高分组与低分组受试在翻译策略运用上的差异性,对两组数据的独立样本t检验进行分析(结果见下页表5)。通过表5可以发现,所列9种策略中有3种策略存在明显的差异,即存在统计学意义上的显著性差异,3种策略分别是S3(p=0.034<0.05)、S5(p=0.024<0.05)和S7(p=0.020<0.05),而其他策略的使用情况在高分组和低分组受试中没有明显的差异。

关于S1(发现问题)和S2(储存与取意),根据表5,高分组与低分组的均值差值分别为0.875和0.625,p=0.765和p=0.868,说明并无统计学上的显著性差异。由此可以看出,受试在翻译过程中,无论水平高低,都能够在词法、句法层面提出疑问,发现问题,进行相应的分析,并且能够通过记忆的帮助和查字典的方式解决问题。两组受试在此方面的能力难分伯仲。

表4 分组统计量

表5 独立样本检验

*表示p<0.05。

关于S3(搜索与选择),两组数据存在显著差异。换言之,高分组能够运用一些策略很好地理解源语文本,如通读全篇或语言片段,对英汉两种语言进行对比等,而低分组在这方面的能力比较欠缺。对于S4(参照与推理)的使用情况,虽然通过表5可以看出,p=0.077>0.05,即不具有统计学意义上的变化,但进一步观察可以发现,t=1.908, 二者的均值相差6.000。高分组受试使用S4总数为88次,占总数874次的10.07%,而低分组使用S4次数为40次,占总数678次的5.90%。由此可以看出,在运用常识及个人经验推理、取意并参照作者意图的能力方面,高分组受试的表现明显好于低分组受试,究其原因,可以从S3的分析结果中找出原因。S3分析结果表明,高分组受试对原文有更好的理解,理解的层面并不限于文本本身,对作者的写作意图也具备良好的推理能力。而且,在S5(文本语境化)的使用上,也有显著的差异。高分组在翻译时以句子、段落为单位充分地参考文本语境信息,而低分组在这方面的能力非常欠缺。基于以上结果,可以看出:高分组受试在翻译过程中更加注重语境、参照与推理的策略,即宏观策略;而低分组受试则更加注重词法、句法分析策略,即微观策略。

关于S6(修改),两组数据没有明显差异,因为在平日的翻译训练中,所有受试都养成了译后修改的习惯,检查译文是否通顺。但对照Gerloff的S6,两组受试中没有一人对标点符号进行过修改和监测。

关于S7, 低分组受试发表个人观点、低语、叹气的次数远远大于高分组受试。因为对于高分组受试来说,翻译过程循序渐进,顺理成章,并不会出现较强烈的焦虑感,因此语篇外的特征显现没有低分组那么强烈。

关于S8和S9, 两组数据没有明显差异。对于初学者来说,无论翻译水平高低,在脱离源语语言外壳策略的使用上,都略显生涩,因此使用频率都不高,均值相差仅为0.500。对于延缓处理的策略使用,高分组受试共使用了61次,占总数874次的6.98%,而低分组共使用了31次,占总数678次的4.57%。

通过表5可以看出,在列举的9种策略当中,只有S7的t值为负数,因为高分组均值(13.50)小于低分组均值(23.63)。也就是说,对于其余8种翻译策略的使用,高分组受试的使用次数都大于低分组受试,而且高分组的策略使用总数(874)大于低分组的策略使用总数(678)。由此可以看出,翻译水平与翻译策略的使用成正比,正所谓“能者多劳”。

四、结论

本研究通过TAPs,利用实证研究的方法考察了高分组与低分组受试在翻译过程中翻译策略运用的差异性。结果表明,在Gerloff提出的7种翻译策略和笔者提出的2种翻译策略,即共9种翻译策略中,8名高分组受试和8名低分组受试几乎使用了全部策略。

对于高分组受试来说,翻译策略的使用范围较广,分布比较平均,最常使用的策略是“参照与推理”和“搜索与选择”,而低分组翻译策略最多的是“语篇外监测”,其次使用较多的翻译策略是“发现问题”和“储存和取意”。

对于高分组与低分组受试而言,翻译策略使用的显著性差异表现在3种策略中,分别是“搜索与选择”“文本语境化”和“语篇外监测”。高分组受试更多地运用推理、参照和文本语境化等宏观策略,而低分组更关注词法、句法等微观策略。而且,翻译策略使用的多少与受试的翻译水平有一定关系,翻译水平越高,使用的翻译策略越多,正所谓“能者多劳”。

当然,本研究也存在一定局限性。如考察对象人数较少和研究的深度有限。今后将针对以上问题,开展更深入的研究。

Firth, J. R. 1968. A synopsis of linguistic theory 1931-1955 [C] // F. R. Palmer (ed.).SelectedPapersofJ.R.Firth1952-1959. London and Harlow: Longman. 27-35.

Gerloff, P. 1986. Second language learners’ reports on the interpretive process: Talk-aloud Protocols of translation [C] // J. House & S. Blum-Kulka (eds.).InterlingualandInterculturalCommunication. Tübingen: Gunter Narr. 262-274.

Jääskeläinen, R. 1996. Hard work will bear beautiful fruit: A comparison of two Think-aloud Protocol studies [J].Meta:Translators’Journal(1): 60-74.

Jääskeläinen, R. 2000. Focus on methodology in think-aloud studies on translation [C] // S. Tirkkonen-Condit & R. Jǎǎskelǎinen (eds.).TappingandMappingtheProcessofTranslationandInterpreting:OutlooksonEmpiricalResearch. Amsterdam: John Benjamins. 71-82.

Lörscher, W. 1991. Translation performance, translation process, and translation strategies: A psycholinguistic investigation [J].Meta:Translators’Journal(2): 76-81.

Lörscher, W. 1996. Psychological analysis of translation processes [J].Meta:Translators’Journal(1): 26-32.

Toury, G. 1995.DescriptiveTranslationStudiesandBeyond[M]. Amsterdam & Philadelphia: Jonh Benjamins Publishing Company.

李德超. 2004. TAPs翻译研究的前景与局限 [J]. 外语教学与研究 (5): 385-391.

苗 菊. 2005. 有声思维: 翻译内在过程探索 [J]. 外语与外语教学 (6): 43-51.

郑冰寒. 2008. 翻译过程的三元数据分析模式 [J]. 上海翻译 (3): 36-39.

郑冰寒, 谭慧敏. 2007. 英译汉过程中翻译单位的实证研究 [J]. 外语教学与研究 (2): 145-154.

(责任编辑 杨清平)

通信地址: 116021 辽宁省大连市 大连外国语大学高级翻译学院

本文系大连外国语大学科研基金项目“教师‘有声思维法’翻译教学与研究”(2016XJJS49)的阶段性成果。

H059

A

2095-5723(2017)01-0082-06

2016-11-18