家庭规模、资源约束与子女教育分布

——基于CFPS的实证研究

2017-06-05陶东杰

陶东杰,

湖北经济学院 财政与公共管理学院,湖北 武汉 430205

王军鹏,张克中,

华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074

家庭规模、资源约束与子女教育分布

——基于CFPS的实证研究

陶东杰,

湖北经济学院 财政与公共管理学院,湖北 武汉 430205

王军鹏,张克中,

华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074

“数量-质量权衡”理论认为,在资源约束下,家庭规模越大,子女平均受教育水平越低,然而家庭规模对子女教育分布的影响没有得到足够的关注。当多子女家庭面临强资源约束时,父母可能让部分子女辍学打工,补贴其他子女,反而会提高部分子女的受教育水平。本文建立一个包含同胞间转移支付的家庭教育投资决策模型,与使用CFPS数据实证研究的结果一致地表明:强资源约束下,家庭规模越大,子女中最高教育水平越高;出生次序、同胞中女性比例与子女教育水平正相关。随着家庭资源约束程度降低,以上效应逐渐减小。本文研究结论为提高国民受教育水平和教育机会均等化的政策提供了理论支持。

家庭规模;出生次序;教育;资源约束

一、引言

针对不同国家和地区的研究结果表明,家庭规模*家庭规模(family size)是指家庭的子女数量或者同胞数量(sibling size)。越大,子女的平均受教育水平越低[1][2][3][4][5]。其中的经济学解释主要来自于Becker(1960)[6]提出的“数量-质量权衡”(Quantity-Quality Trade-off)理论及其与之相近的“资源稀释理论”。在既定的家庭资源约束条件下,家庭规模的增大会稀释每个子女获得的资源,然而家庭规模对子女的教育分布的影响并没有得到现有理论的足够关注。

在不同的资源约束程度下,家庭规模不仅会影响平均受教育水平,也可能影响子女受教育水平的分布。在无资源约束时,子女的受教育水平取决于教育回报和成本约束条件下的最优教育投资决策。在一定程度的资源约束条件下,父母可能根据投资回报或者偏好进行教育投资,从而产生同胞竞争效应(Sibling Competition Effect)[7][8][9][10]。当家庭资源约束高到一定程度,以至于即使将全部资源投入到一个孩子身上也无法获得最优教育水平时,父母可能会选择让一部分子女辍学参加劳动获得收入,补贴其余的子女,在这种情况下,家庭规模越大,反而有助于部分孩子的教育投资,可能提高这个家庭里面所有同胞中的“最高受教育水平”[11]。

基于以上分析,我们在前人研究的基础上,建立了一个包含“同胞间转移支付”的家庭教育投资决策理论模型,系统地考察在不同程度的资源约束条件下,家庭规模对子女教育分布的影响,然后使用全国性的家庭微观调查数据(CFPS)对理论模型的推论进行实证检验。理论模型和实证研究的结果一致,表明在强资源约束下,由于存在同胞间转移支付的机制,家庭规模与同胞中最高教育水平呈正相关,出生次序与子女受教育水平呈正相关,同胞中女性比例与男孩的受教育水平呈正相关。以上三种效应会随着资源约束程度的降低而逐渐消失。

本文为家庭规模对子女教育获得影响的研究提供了新的视角和经验证据,具有一定的理论贡献。本文还具有一定的政策启示,如中国的独生子女政策可能阻碍了家庭中代内转移支付的发生,不利于贫穷家庭的子女获得家庭教育投资,降低了底层家庭通过跨期互助实现代际向上流动的机会,降低了底层家庭代际向上流动的机会。因此,中国目前正在逐步放开的生育政策,将有助于增加同胞间的互相支撑的机会,有利于提高社会流动性。当然,降低贫困率、增加公共教育供给、解决教育投资资源约束问题,是提高国民受教育水平和教育机会均等化的根本路径。

本文余下部分安排如下。第二部分是相关的文献回顾;第三部分是理论模型;第四部分介绍实证模型和数据;第五部分是实证研究结果;第六部分是本文的结论与政策含义。

二、文献回顾

家庭规模对子女教育获得的影响是经济学家持续关注的问题,出生次序和同胞性别结构对教育获得的影响是在前者的理论基础上的扩展。对现有相关文献进行梳理后发现,这些文献主要基于两类理论对实证结果进行解释,结论并不一致。一类是在一定的资源约束和父母偏好下,以利益最大化为目标的家庭资源配置决策理论;另一类是家庭成员间的互动关系或父母策略性教育投资行为对教育获得的效率和水平产生影响。

(一)家庭规模与子女教育获得

Becker(1960)[6]提出了“数量-质量权衡”的理论假说,Becker and Lewis (1973)[12]和 Becker and Tomes(1976)[13]对该理论加以了完善。其基本含义是,在既定的家庭资源约束下,家庭规模的增大会直接导致平均分配到每个孩子的资源减少。显然,家庭规模越大,平均而言子女获得的教育投资就越少,受教育水平就越低。实证研究的结论大多也支持这一理论解释。Powell and Steelman(1989)[1]发现,同胞中兄弟数量越多,父母对子女的大学教育支出就越少,学生自己承担大学教育成本的概率就越高。Conley and Glauber(2006)[2]利用1990年美国人口普查数据研究发现,同胞数量越大,子女上私立学校的概率越小,留级的概率越大,受教育水平越低。Li Hongbin, et al(2008)[3]利用中国的双胞胎数据也验证了“数量-质量权衡”的存在。叶华和吴晓刚(2011)[4]探讨了同胞数量对教育获得的影响,发现生育率的下降有助于受教育水平的提高,尤其是女性。郑磊等(2014)[5]利用中国中西部地区农村抽样调查数据研究发现,家庭规模减小有助于提高儿童的学业成绩。

另一类理论与家庭成员互动有关。一种是群集理论(Confluence Theory),认为家庭规模越大,孩子们所处的平均智力环境越低,因此家庭规模越大,平均受教育水平越低[14];一种文献认为家庭规模越大,孩子之间有更多的辅导作业等互动行为,有助于提高子女的受教育水平。例如Qian(2009)[15]利用中国农村的样本数据发现,大孩子可以通过辅导小孩子的学习过程而获得“教学收益”。

(二)出生次序与教育获得

由于家庭规模和出生次序是紧密相关的,在一个模型中同时考察家庭规模和出生次序两个因素时,许多研究发现出生次序对教育获得的影响十分显著,而家庭规模对教育获得的影响却不显著。然而,出生次序对教育获得的影响方向并没有一致的研究结论,更没有统一的理论解释。

早期研究中,Hauser and Sewell(1985)[16]在控制了家庭规模之后,发现子女的受教育水平与出生次序正相关,认为这是子女教育水平随着年份推移的自然上升过程。Black, Devereux and Salvane(2005)[17]利用挪威的全民调查数据研究发现,家庭规模的影响并不存在,而出生次序与受教育水平显著负相关。他们认为出生次序与孩子的禀赋(IQ)有关。一种相对被普遍接受的解释仍然是“资源约束论”:出生越早,当时面临的资源约束越小,资源投入比较充分,出生越晚,面临更多的同胞竞争,获得的资源越少。正如Price(2008)[18]研究发现,出生次序越大,父母投入在其身上的时间就越短。Booth and Kee(2005)[19]利用英国的BHPS数据也发现,在控制了家庭规模之后,出生次序与受教育水平负相关。

随着研究的推进,经济学家还在不断地探索出生次序和教育获得之间的因果关系及其可能的机制。Tenikue and Verheyden(2010)[20]建立了一个理论模型,研究表明出生次序对受教育程度的影响存在多种渠道,包括“同胞间转移支付”“挤出效应”等。他们对12个亚撒哈拉以南国家的数据进行分析,发现出生次序与受教育水平正相关。Hotz and Pantano(2015)[21]建立了一个理论模型,认为父母对早出生的孩子实施更加严格的纪律,以期对后出生的孩子起警示作用。父母的这种教育策略会使得出生顺序与成绩负相关,实证结果与理论模型相符。

更多的研究仅仅给出了经验证据,并没有探讨其中的影响机制。例如罗凯、周黎安(2010)[22]利用CHNS数据,在区分了子女规模效应和出生次序效应之后,发现出生次序效应总体上显著为正。Dayioglu et al.(2009)[23]对土耳其的研究表明,家庭规模与子女教育水平之间没有显著的关系,但是出生次序对受教育水平的影响呈倒U形。

(三)同胞性别结构与教育获得

研究同胞性别结构对教育获得的影响的文献主要提供了两种理论解释。第一种是群集理论:不同的同胞性别结构下,小孩的智力发展存在差异。其主要代表是Butcher and Case(1994)[24],他们研究了出生于1920年-1961年的样本,发现对女孩来说,家里有兄弟有助于教育获得。其主要原因是,学校的教育课程设计有很强的性别特征,有兄弟的女孩会得到一些男孩的特征,有利于在学校获得更加全面的教育。当然,这种理论受到了很大的质疑[25][26]。得到更广泛认同的是第二种理论,家庭资源配置论。在“资源稀释论”的基础上,考虑不同性别的孩子对父母来说的投资回报率存在差异,或者父母存在明显的性别偏好,同胞性别结构对父母的资源配置产生显著的影响,进而影响教育获得。大部分的研究认为,男孩的教育投资回报率高于女孩,部分地区存在明显的重男轻女的偏好,因此,同胞中有男孩会对女孩的受教育机会产生显著的负面影响;相反,同胞中的女孩比重对男孩的受教育机会有显著正面影响。学者们对中国农村[10][27]、中国台湾[7]、中国香港[28]、非洲[8]、日本[29]、土耳其[23]等多个国家和地区的实证研究都支持了上述结论。将资源配置论进行扩展,产生了资源集中论,意味着家庭可能完全牺牲一些孩子的受教育机会,并且让他们进入劳动力市场获得收入后补贴其他的小孩。Chu et al.(2007)[9]对台湾的数据研究的结果表明,在资源约束下,家庭可能牺牲年长的、女孩子的受教育机会,集中支持年幼的、男孩的教育;同时,年长的孩子通过工作取得收入,为弟妹们补充教育投资。但是作者并没有通过研究子女的教育分布来给出确切的经验证据。

梳理相关文献之后看出,家庭规模、出生次序和同胞性别结构对子女教育获得的影响存在许多不同的理论解释,实证研究的结论也并非一致,但可以肯定的是,家庭规模对子女教育的影响与家庭面临的资源约束程度紧密相关。在家庭教育投资决策过程中,有必要将同胞间的转移支付纳入进来,系统地考察在不同程度的资源约束下的家庭教育投资决策。这正是本文研究的目的和贡献所在。

三、理论模型

假定子女的教育投资完全由父母进行决策,并且父母无法通过信贷市场为子女教育进行融资。父母在面临资源约束和信贷约束的情况下,对每个子女的受教育水平进行投资决策,以期利益最大化。当父母不能为某些子女提供最优化的教育水平时,该子女即提前进入劳动力市场,获得工资后作为其他兄弟姐妹的教育投资。在此框架下,设定如下理论模型,然后推导出在不同资源约束条件下父母对子女的教育投资决策。

首先,假定父母(家庭)j有nj个子女,k是子女的出生次序,k=1表示年龄最大的子女,k=nj即年龄最小的子女。Skj表示父母j的第k个子女的受教育水平,ckj表示父母j的第k个子女的教育成本。h是教育回报函数,h(Skj)表示父母j给第k个子女投入教育Skj所获得的回报。教育回报率为正,且教育回报率随着教育水平先递增再递减的情况符合现实。在这种设定下才可能存在最优的受教育投资决策。因此,h是一个凸函数,h(0)=1,h′>0;当0

那么,父母j对子女教育投资的总回报价值为:

(1)

父母j在此预算约束下选择最大化Vj的投资决策Skj。在没有预算约束的情况下,父母仅根据教育回报最大化的原则选择Skj*,满足一阶条件h′(Skj*)=1+ckj。当父母面临预算约束时,如果任何两个子女k和k′获得的教育投资为正,那么在上述教育回报函数的一阶条件和二阶条件下,子女的教育投资决策Skj必定落入h″(S)<0的区间,并且满足式(2)所示的收益最大化的条件:

(2)

此时,式(1)取等号,即总的教育投资等于父母资产加一部分子女进入劳动力市场获得的工资,移项可得式(3):

(3)

父母的教育投资的总资产Aj的大小决定了最优化的教育投资策略,分为以下三种情况。

第一,当父母的资产足够多,不存在资源约束的情况下,父母选择Skj*,满足h′(Skj*)=1+ckj。根据式(3)计算一个资产临界点A*(nj),当父母的资产高于这个临界点时,父母都可以在无资源约束的情况下选择Skj*:

第二,定义另一个临界点A#(nj),其含义是,当父母j的资产处于A#(nj)时,将所有资产投资于n个子女与将所有资产投资于n-1个子女所获得的收益无差异。此时,父母可以选择1个子女教育投资为零。由于教育回报函数是个凸函数,当父母的资产高于临界点A#(nj)但低于临界点A*(nj)时,显然最优选择是所有的子女都在式(2)所示的条件下获得正的教育投资。

第三,当父母资产低于A#(nj)时,至少会有一个子女获得教育投资为零。此时,即使将所有的资产都投资于一部分子女,也未必能使得S>a,进入h″<0的区间,获得最优的教育水平。所以在这种情况下,最优的选择是让一定量的子女获得教育投资为零,进入劳动力市场获得更多的工资,补贴其余的子女。

根据上述理论模型,我们进行以下推论。

推论1 对于资产低于A#(nj)家庭,由于一部分子女更早进入劳动力市场获得工资补贴其余受教育的子女,那么同胞数量越多,越有利于提高子女中最高的教育水平;而对于资产高于A#(nj)且低于A*(nj)的家庭,由于存在教育投资的同胞竞争,同胞数量越多,越不利于提高子女中最高的教育水平;对于没有资源约束的家庭,同胞数量不会产生影响。

同胞间的转移支付的方向决定了子女中谁是可能的“受益者”。一方面,出生次序靠前的子女进入劳动力市场能获得更多的工资可用以补贴其他子女,那么在面临资源约束的家庭,出生次序靠后的子女可能受益。

推论2 在面临资源约束时,其他因素相同的情况下,平均而言出生次序越大,受教育水平越高。

另一方面,在中国的特殊背景下,养儿防老的现实诉求和重男轻女的传统文化,可能意味着女孩受教育的机会成本大于男孩[10],比如女孩先进入劳动力市场的工资高,或者人们会认为男孩的教育回报比女孩高。总之,在面临资源约束的多子女家庭,男孩是“受益者”的可能性较大。

推论3 在面临资源约束时,同胞中姐妹的比例越高,男孩所获得的教育投资就越多,受教育水平越高。

四、实证模型与数据

(一)实证模型

首先,我们对理论模型的推论1进行检验。考察在不同的资源约束条件下,家庭规模对子女中最高教育水平的影响,试图为同胞间转移支付的存在提供基本的经验证据。我们使用式(4)所示的回归方程:

yj=α+βnj+γAj+λnj×Aj+δXj+εj

(4)

式中,yj是家庭j里子女中受教育的最高水平;nj是同胞数量,表示家庭规模;Aj是父亲的受教育水平,作为父母资产的代理变量,用以表示家庭面临的资源约束水平*使用父亲的教育水平作为家庭资产的代理变量的原因有两点,一是父亲的受教育水平与家庭资产或财富紧密相关,而本文使用的数据中没有更好的变量度量被访者父母的资产水平;二是父亲受教育水平也可能通过能力上的代际传递渠道影响子女的受教育水平,使用这个代理变量,正好同时控制了这一关键因素。;Xj是控制变量集,其中包括受访者所处的年龄段,用以控制年代效应;εj是随机扰动项。我们预测方程(4)的回归结果中β>0、λ<0。

我们使用方程(5)考察出生次序对受教育水平的影响,对推论2进行检验:

ykj=α+βk+γAj+λk×Aj+δXj+εj

(5)

式中,ykj是家庭j中的出生次序为k的子女的受教育水平;k是出生次序;Aj和εj的意思同方程(4);Xj是控制变量集,包含了家庭规模、家庭规模与父亲受教育水平交互项、子女的性别、户籍类型、民族等个体特征。我们预测方程(5)的回归结果中β>0、λ<0。

方程(5)的结论的含义是,在其他条件相同的条件下,出生次序越大,受教育水平越高。由于数据限制,可能遗漏一些家庭特征方面的变量,为此,我们进一步地使用方程(6)所示的条件概率模型检验推论2:

Porbit(ykj=ymin)=α+βk+γAj+λk×Aj+δXj+εj

(6)

式中,因变量表示家庭j中的出生次序为k的子女的受教育水平是同胞中教育水平最低的概率。如果子女出生次序越小,获得同胞中最低教育水平的概率越大,那么同胞间代内转移支付的假说将更加可信。预测方程(6)中的估计系数β<0、λ>0。

我们使用方程(7)检验推论3,考察同胞性别结构对子女受教育水平的影响:

ykj=α+βFj+γAj+λFj×Aj+δXj+εj

(7)

式中,Fj表示家庭j中子女中女孩所占的比例;其他变量与式(6)中的含义相同;Xj是控制变量集。根据模型的推论3,我们预测方程(7)的回归结果中β>0、λ<0。

(二)数据来源与描述性统计

本文使用的数据全部来源于北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)执行的中国家庭动态跟踪调查(CFPS)。本文使用的是CFPS 2010年的全国基线调查数据,访问了16 000户家庭。CFPS是以家庭为单位,访问了家庭中的每个成员。直观上,我们可以使用对子女的调查数据进行研究,然而,这样得到的子样本无法满足我们的研究需求。首先,在调查当年,能够访问到家庭中所有子女信息的家庭样本虽然有很多,但是这些子女的年龄都比较小,大多数还正处于受教育的阶段,可能存在于不同年代的中国多子女家庭,包括计划生育执行前和执行后,我们不希望研究对象是限于偏小的年龄段。

幸运的是,CFPS的成人个人问卷中的“T表”*“T表”的设计思路是访问家庭的受访代表(每一个家庭仅有一个),采集与他同住和不同住的其他家庭成员(如兄弟姐妹)的信息,详见CFPS 2010用户手册。提供了详尽的个体层面的指标,其中就包括受访者(每个家庭仅有一位)的每一个兄弟姐妹(包括不同住的和已去世的)的基本信息:出生年月、性别、受教育水平、职业等。这些信息属于受访者(家庭)的一系列指标,为我们识别出受访者作为“子女”所在家庭的“详细的同胞信息”提供了可能。

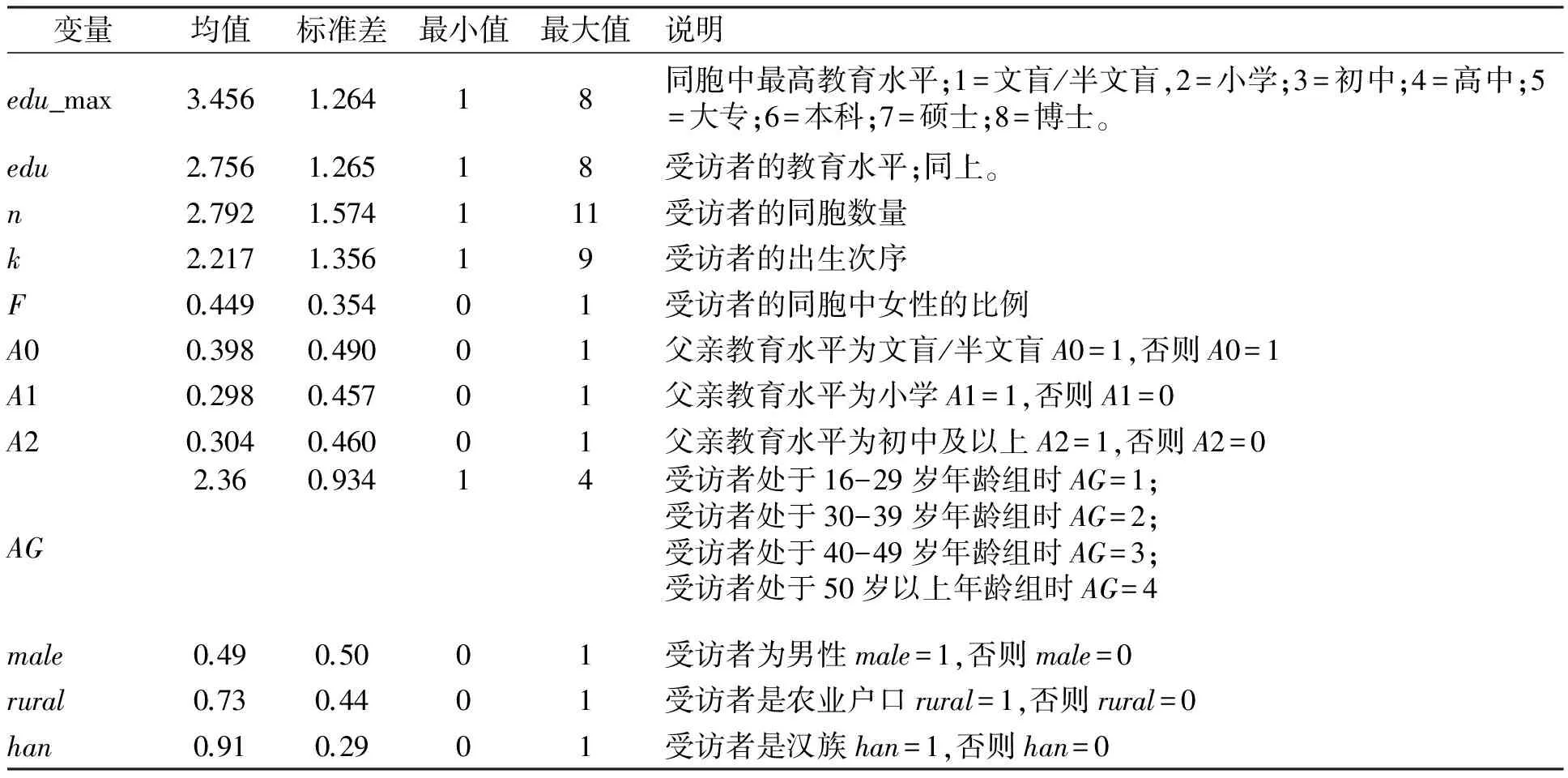

我们使用Stata 12软件编程*我们使用了多重循环语句进行识别,有兴趣的读者可向作者索取Stata程序。,识别出这些有用的信息,并构造了一系列变量。这些变量包括:受访者(家庭)的同胞数量、同胞中最高和最低受教育水平、同胞平均受教育水平、同胞的最大及最小出生间隔、受访者本人的出生次序、受访者有几个哥哥、弟弟、姐姐和妹妹,等等。我们删除了受访者是独生子女的样本,删除了受访者的父亲年龄小于50岁的样本,尽可能保证受访者及其同胞已完成了教育。表1是删除了存在缺失值的样本后的统计结果。

表1 主要变量描述性统计结果

注:样本数为9 060;由于使用的样本中父亲的受教育水平是高中或以上的比重很小,我们只将其分为三类

五、实证结果分析

本文使用的受教育水平的变量是赋值为1到8的离散型序数变量,数值越大代表受教育水平越高,因此,本文使用Ordered Probit 模型进行极大似然估计(MLE)。由于该变量具有较好的连续性,值域较宽。同时,我们提供了OLS估计结果进行对照说明。

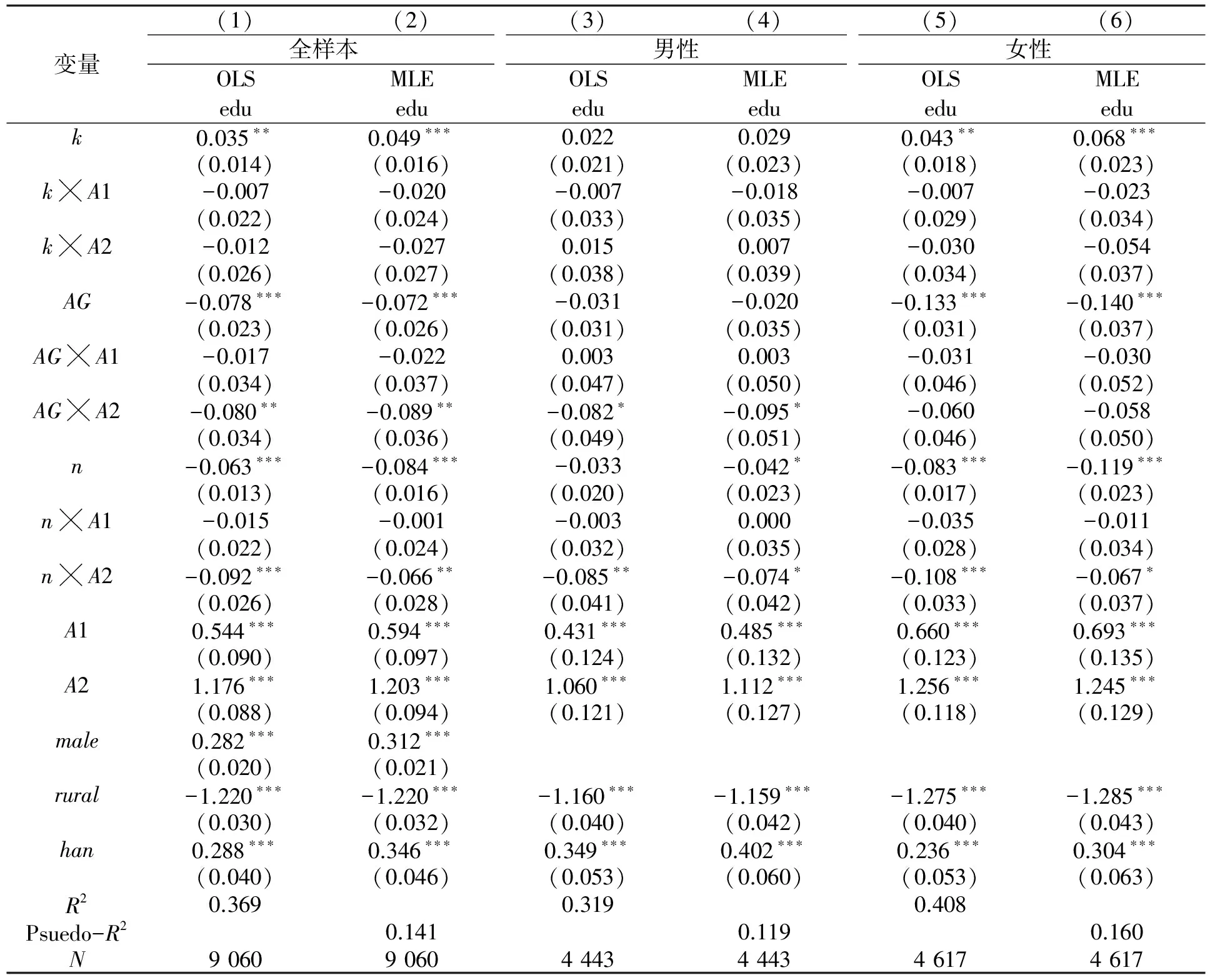

(一)家庭规模、资源约束与同胞中的最高教育水平

表2报告了方程(4)的回归结果。我们将父亲的受教育水平根据表1中的定义分为高、中、低三类。结果显示,同胞数量的估计系数显著为正,同胞数量与父亲教育水平的交互项的估计系数显著为负,完全符合理论模型的推论1:在强资源约束的家庭(父亲受教育水平为文盲/半文盲),家庭规模越大,子女中最高的受教育水平越高。随着资源约束强度的下降,效应会逐渐减弱。

有学者认为上述结果可能存在一种竞争性的解释:家庭规模越大,平均而言子女的受教育水平越高,从而子女中“最高受教育水平”越高。例如,家庭规模越大,可能通过同胞间的学习辅导获得的“教学收益”越多,有利于提高子女的受教育水平[15]。我们将在方程(5)的回归分析中对此解释加以检验。在方程(5)的自变量中,我们同时加入了家庭规模和出生次序,考察对受访者本人受教育水平的影响,回归结果符合“数量-质量权衡”的理论预期,即家庭规模越大,平均而言子女的受教育水平越低,显然并不支持上述竞争性解释。

表2 家庭规模对同胞中最高教育水平的影响

注:(1)限于篇幅,未报告估计结果的constant cut以及其他非关键控制变量的估计系数,有兴趣的读者可向作者索取;(2)括号中是稳健标准误;(3)***P<0.01,**P<0.05,*P<0.1

(二)出生次序、资源约束与子女受教育水平

表3是方程(5)的回归结果,报告了受访者的受教育水平与其本人的出生次序之间的关系。全样本回归(1)和(2)结果显示,出生次序k的估计系数显著为正,出生次序与父亲受教育水平的交互项的估计系数为负,符合理论模型的推论2:在面临很强资源约束的家庭,出生次序越大,受教育水平越高。随着资源约束强度的下降,效应逐渐有减弱的趋势。交互项不显著为负可能是因为在我们使用的样本期内,家庭所面临的资源约束都比较强。

考虑中国长期存在的重男轻女的文化传统,我们认为,对于男孩来说,出生次序对其受教育水平影响不大,而女性的出生次序对其受教育水平影响较大,于是我们做了分样本回归,如表3的(3)至(6)所示。显然,分样本回归结果进一步印证了我们的推测。在重男轻女的传统观念下,面临强资源约束的家庭在做出牺牲某一部分子女的受教育机会补贴其他子女的决策时,往往选择牺牲年长的女孩,让她们提前进入劳动力市场赚钱以补助年幼的子女。

控制变量的估计系数也与现有的研究结论基本一致。年龄组及其与父亲受教育水平的交互项的估计结果表明,年龄越大的群体,平均受教育水平越低。同胞数量的估计结果表明,同胞数量越多,平均受教育水平越低。结合方程(4)的估计结果来看,同胞数量越多,由于同胞竞争的存在,平均受教育水平越低,但是在资源约束很强的家庭,同胞中最高的教育水平越高,进一步证实了家庭教育投资决策的理论模型的推论1。

表3 出生次序对受教育水平的影响

注:同表2

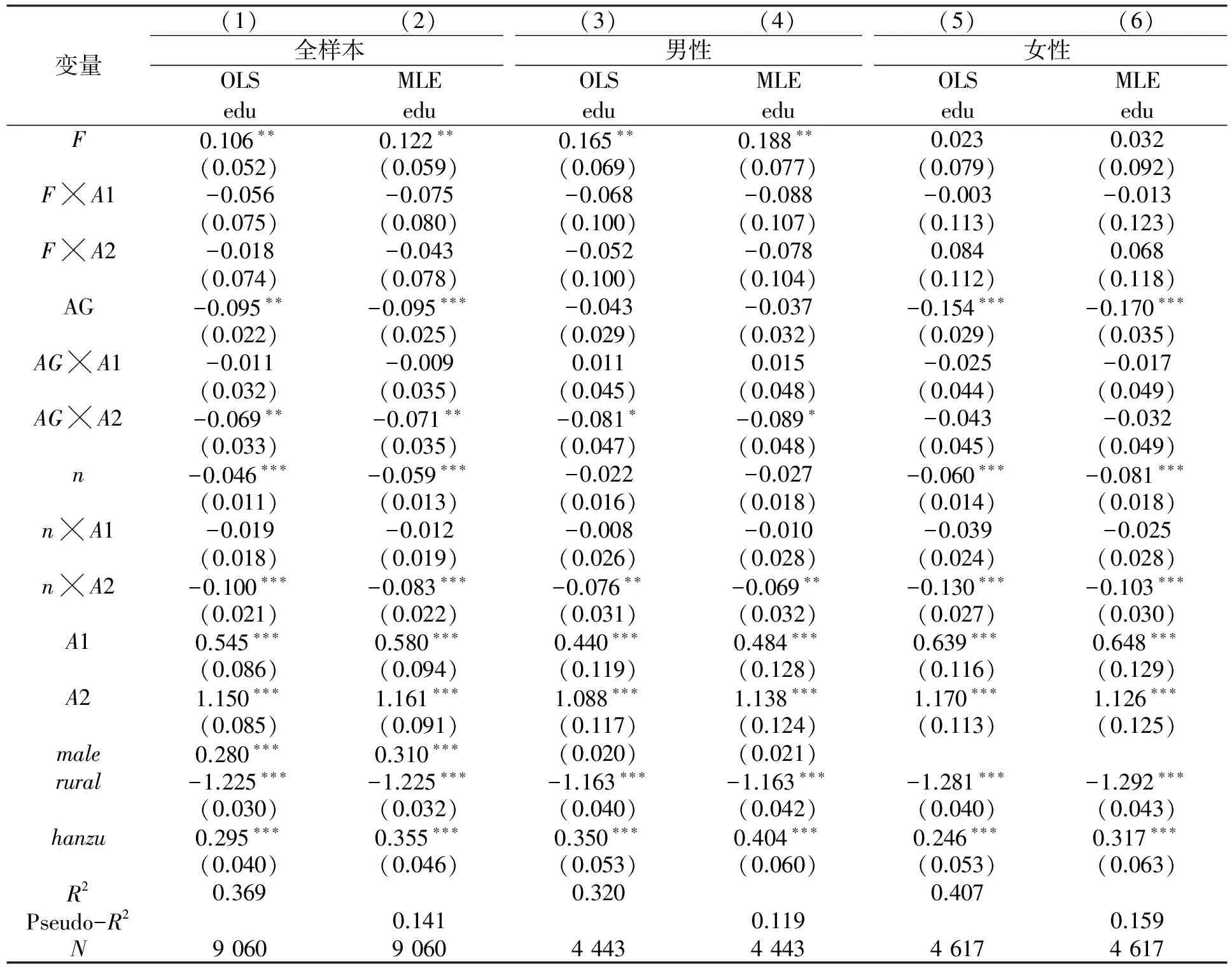

表4是方程(6)的回归结果,报告了受访者“是同胞中最低受教育水平”的概率与出生次序之间的关系。在全样本和分性别样本回归的结果中,出生次序的估计系数在1%水平上显著为负,且与家庭资源约束程度的交互项的估计系数显著为正。结果表明,如果受访者出生次序越大,他是同胞中最低教育水平的概率越低;随着家庭资源约束程度的降低,这一效应也有减弱的趋势。结果进一步验证了模型推论2。

此外,控制变量中,male的估计系数显著为负,说明男性是同胞中最低教育水平的概率显著低于女性,从另一个角度说明代际转移的“受损者”多为女性。那么推论3,同胞中女性比例越大,男性同胞的受教育水平可能越高的说法也得到了支撑。

表4 出生次序对是同胞中最低受教育水平的概率的影响

注:同表2

(三)同胞中女性比例与受教育水平

表5是方程(7)的回归结果,报告了同胞中女性的比例对受访者受教育水平的影响。(1)、(2)的全样本回归结果显示,同胞中女性的比例估计系数显著为正,符合理论推测3:在家庭资源约束很强的家庭,同胞中女性比例对受教育水平有显著的正向影响。这说明在资源约束的条件下,家庭教育投资决策中,由于女孩的教育投资回报低,或者纯粹的重男轻女的文化传统,女孩最可能被剥夺受教育机会,进入劳动力市场取得收入补贴其他子女。家庭资源约束随着父亲的受教育水平的小幅提升可能并没有很明显的改变,因此交互项并不显著,但符号一致为负,说明随着资源约束的下降,效应有一定的减弱趋势。

表5 同胞中女性比例对受教育水平的影响

注:同表2

表5的(3)至(6)按性别分样本回归的结果表明,同胞中女性比例只对男性的受教育水平有显著的影响,对女性的影响不显著。说明在有兄弟的时候,女孩的受教育机会最容易被牺牲,这与现有研究结论一致[9][10]。

(四)稳健性检验

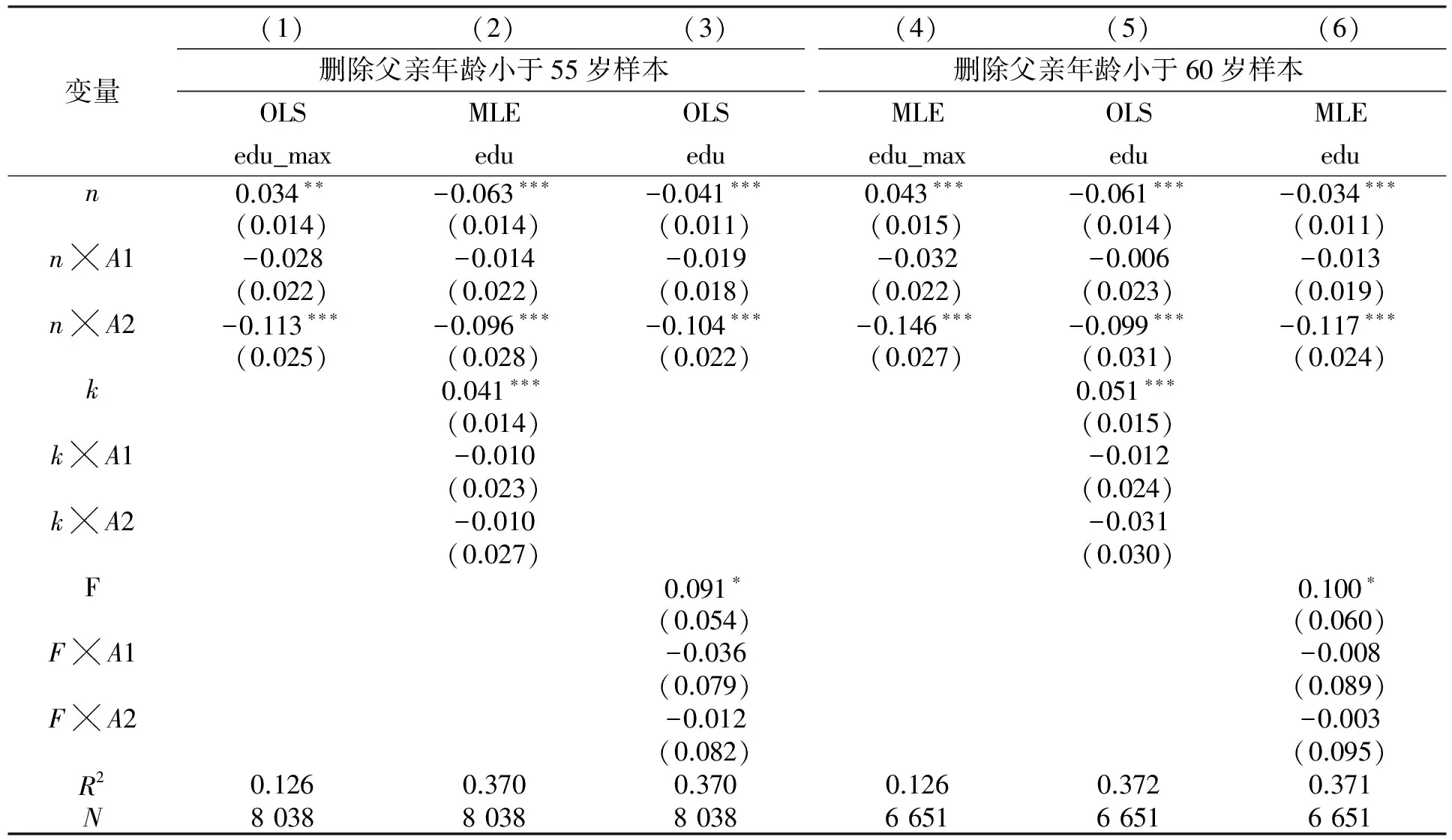

在研究中我们删除了父亲年龄小于50岁的样本,试图尽可能保证所有子女已经完成了教育阶段。在稳健性检验中,我们尝试删除父亲年龄小于55岁、60岁的样本,用新的样本进行回归,结果如表6所示,与之前的结论一致。此外,使用CFPS提供的换算公式将受教育水平换算为受教育年数作为因变量的回归结果与前者并无差异,限于篇幅,不再赘述。

表6 稳健性检验

注:同表2

六、结论与政策意义

本文构建了一个包含代内转移支付的家庭教育投资决策理论模型,假定在强资源约束下,家庭内部存在同胞间转移支付,即部分子女失去受教育机会而提前进入劳动力市场、获取收入后转移支付给同胞。同时,出生次序大(年幼的)的子女和男孩是受益者的可能性较大。理论模型做出如下推论:首先,在强资源约束下,家庭规模越大,同胞中最高受教育水平越高;其次,多子女家庭中,出生次序和同胞中女性的比例对男孩的受教育水平具有正向影响。以上三种效应会随着家庭资源约束程度的下降而逐渐减弱。本文使用CFPS 2010数据进行实证分析的结果印证了上述推论,为家庭规模对子女教育获得影响的研究提供了新的视角和经验证据,具有一定的理论贡献。

教育于国家而言是人力资本积累的重要路径,于家庭和个体而言是提高社会流动性的重要渠道。资源约束导致家庭教育投资无法达到最优水平,也是造成教育机会不平等和受教育水平不平等的关键影响因素之一。本文的研究结论对提高国民受教育水平和教育机会均等化的政策具有一定的参考意义。首先,中国的独生子女政策对家庭规模强加约束,可能阻碍了家庭中代内转移支付的发生,不利于贫穷家庭的子女获得更多的教育投资,降低了底层家庭通过跨期互助实现代际向上流动的机会。因此,中国目前正在逐步地放开生育政策,将有助于增加同胞间的互相支撑的机会,有利于提高社会流动性。其次,家庭教育投资能否达到最优水平主要取决于两个因素,一是资源约束程度,二是教育回报函数。因此,提高国民受教育水平的政策着力点至少有两个:一是通过财政补贴、信贷等手段降低贫困家庭的教育投资资源约束程度;二是提高公共教育资源供给水平,优化公共教育资源配置,完善劳动力市场,进而提高教育回报率。最后,教育机会不平等,尤其是性别不平等的一个重要来源是贫困家庭面临的资源约束。基于社会公平正义的理论视角,当前的精准扶贫政策体系要对贫困家庭子女受教育问题加大政策帮扶力度,减少“因教致贫”的发生。

[1]Powell B , Steelman L C. 1989. “The liability of having brothers: Paying for college and the sex composition of the family”,Sociology of Education, 62(2), 134-147.

[2]Conley D, Glauber R. 2006. “Parental educational investment and children’s academic risk estimates of the impact of sibship size and birth order from exogenous variation in fertility”,Journal of Human Resources, 41(4), 722-737.

[3]Li H, Zhang J, Zhu Y. 2008. “The quantity-quality trade-off of children in a developing country: Identification using Chinese twins”,Demography, 45(1), 223-243.

[4]叶华、吴晓刚:《生育率下降与中国男女教育的平等化趋势》,载《社会学研究》2011年第5期。

[5]郑磊、侯玉娜、刘叶:《家庭规模与儿童教育发展的关系研究》,载《教育研究》2014年第4期。

[6]Becker G S.1960.Aneconomicanalysisoffertility,Demographicandeconomicchangeindevelopedcountries,New York: Columbia University Press.

[7]Parish W L, Willis R J. 1993.“Daughters, education, and family budgets Taiwan experiences”,Journal of Human Resources, 863-898.

[8]Morduch J. 2000. “Sibling rivalry in Africa”,American Economic Review, 405-409.

[9]Chu C Y C, Xie Y, Yu R. 2007. “Effects of sibship structure revisited: Evidence from intrafamily resource transfer in Taiwan”,Sociology of Education, 80(2), 91-113.

[10]张克中、陶东杰、江求川:《中国农村子女教育同胞竞争效应研究》,载《教育与经济》2013年第6期。

[11]Lafortune J, Lee S. 2014. “All for One Family Size and Children’s Educational Distribution under Credit Constraints”,American Economic Review, 104(5), 365-369.

[12]Becker G S, Gregg L H. 1973. “On the interaction between the quantity and quality of children”,Journal of Political Economy,81(2):S279-88.

[13]Becker G S, Tomes N. 1976. “Child Endowments and the Quantity and Quality of Children”, Journal of Political Economy, 84(4), S143-S162.

[14]Zajonc R B. 1976.“Family Configuration and Intelligence”,Science, 192(4236), 227-236.

[15]Qian N. 2009. “Quantity-quality and the one child policy: The only-child disadvantage in school enrollment in rural China”,NBER Working paper, No.14973.

[16]Hauser M R et al. 1985. “Birth Order and Educational Attainment in Full Sibships”,American Educational Research Journal, 22(1), 1-23.

[17]Black S, Devereux P, Salvanes K. 2005. “The More the Merrier? The Effect of Family Size and Birth Order on Children’s Education”,Quaterly Journal of Economics, (2), 669-700.

[18]Price J. 2008. “Parent-Child Quality Time Does Birth Order Matter? ”,Journal of Human Resources, 43(1), 240-265.

[19]Booth A L, Kee H L. 2005. “Birth Order Matters: The Effect of Family Size and Birth Order on Educational Attainment”,Journal of Population Economics, 22(2), 367-397.

[20]Tenikue M., Verheyden B. 2010. “Birth order and schooling: Theory and evidence from twelve sub-saharan countries”, Journal of African Economies, 19(4), 459-495.

[21]Hotz V J, Pantano J. 2015.“Strategic parenting, birth order and school performance”,Journal of Population Economics, 28(4), 911-936.

[22]罗凯、周黎安:《子女出生顺序和性别差异对教育人力资本的影响——一个基于家庭经济学视角的分析》,载《经济科学》2010年第3期。

[23]Dayio lu M, Kirdar M G, Tansel A. 2009.“Impact of Sibship Size, Birth Order and Sex Composition on School Enrolment in Urban Turkey”,Oxford Bulletin of Economics and Statistics ,71(3), 399-426.

[24]Butcher K F., Case A. 1994. “The effect of sibling sex composition on women’s education and earnings”, Quarterly Journal of Economics, 109(3), 531-563.

[25]Kaestner R. 1997. “Are Brothers Really Better? Sibling Sex Composition and Educational Achievement Revisited”,Journal of Human Resources, 32(2), 250-284.

[26]Hauser R M, Kuo H H D. 1998.“Does the gender composition of sibships affect women’s educational attainment” ,Journal of Human Resources, 33(3), 644-657.

[27]郑磊:《同胞性别结构、家庭内部资源分配与教育获得》,载《社会学研究》2013年第5期。

[28]Post D., Pong S L. 1998. “The waning effect of sibship composition on school attainment in Hong Kong”,Comparative Education Review, 42(2), 99-117.

[29]Ono H. 2004. “Are sons and daughters substitutable: Allocation of family resources in contemporary Japan”,Journal of the Japanese and International Economies, 18(2), 143-160.

责任编辑 胡章成

Family Size and Children’s Educational Distribution under Credit Constraints: Empirical Evidence from CFPS

TAO Dong-jie1, WANG Jun-peng2, ZHANG Ke-zhong2

(1.SchoolofFinanceandPublicManagement,HubeiUniversityofEconomics; 2.SchoolofManagement,HUST,Wuhan430074,China)

“Quantity-Quality Trade-off” theory suggests that the bigger the family size, the lower the average education level of the children. However, traditional theories pay little attention to the impact of family size on the children’ educational distribution. Under strong credit constraints in the family with more than one child, some children may drop out of school and work to subsidize for the rest of the children’ education, which can affect their children's education distribution. Based on a family education investment decision-making theory model and the empirical results using CFPS, this paper suggests that under the strongest family credit constraint, family size has positive impact on the highest education level of siblings. And the child’s birth order and the proportion of girls in siblings have positive effect on child’s education, especially for boys. The three positive effects above are reducing along with the weakening of family credit constraint. The conclusions provide theoretical support for the policies of improving the national education level and education opportunity equalization.

family size; birth order; education; credit constraints

陶东杰,管理学博士,湖北经济学院财政与公共管理学院讲师,研究方向为公共经济学;王军鹏,华中科技大学管理学院博士生,研究方向为劳动经济学;张克中,经济学博士,华中科技大学管理学院教授、博士生导师,研究方向为公共经济学、发展经济学。

国家社会科学基金一般项目“新常态下增长-老龄化-养老金(GAP)三角与渐进延迟退休研究”(15BJL088)

2016-12-02

F061

A

1671-7023(2017)02-0045-10