城市“新二元结构”与户籍制度改革的双重路径转向

2017-06-05李晓飞

李晓飞,

中南大学 公共管理学院,湖南 长沙 410083

城市“新二元结构”与户籍制度改革的双重路径转向

李晓飞,

中南大学 公共管理学院,湖南 长沙 410083

随着劳动力市场上的户籍分割日益渗透至城市居民生活的各个领域,传统的城乡二元模式已悄然完成结构扩散并逐渐形成城市“新二元结构”。与此同时,户籍制度也经历了从发展型改革到兼顾型改革的转型。基于制度变迁“新二分法”的分析表明,由发展型改革到兼顾型改革的路径转向并非诱致性制度变迁,而是一种维系无效率制度不均衡的路径依赖。偏重GDP扩张的发展型户籍改革引发了城市内部户籍分割的萌芽,希冀经济增长与社会公平两全的兼顾型户籍改革非但未能将之消解,反而促使其日渐勃兴并最终形塑了城市“新二元结构”。要打破路径依赖,就必须通过强制性制度变迁来推动兼顾型户籍改革向普惠型户籍改革转变。强制性制度变迁的具体路径包括构建户籍改革的“中心—外围”模式和中央政府主导下的户籍改革动力机制与成本分担机制,以及“户籍—土地—公共服务”的联动改革。

新二元结构;制度变迁;发展型户籍改革;兼顾型户籍改革;普惠型户籍改革

一、背景与问题

2003年以来,中国沿海城市普遍出现了工资上升和低端劳动力市场偏紧的状态,据此引发了中国是否迎来“刘易斯转折点”(Lewis Turning Point)的争论。有研究者认为,一方面,中国的劳动力市场已经出现了普遍的工资增长和系统的工资趋同现象[1];另一方面,中国的人口抚养比开始提高,人口老龄化趋势凸显,传统意义上的人口红利正在逐渐消失。这些现象均有力地表明,“刘易斯转折点”已经到来[2]。然而,亦有研究者指出,中国现阶段仍有大量的剩余劳动力,所谓的“民工荒”以及伴随至此的非农行业工资上涨可能是剩余劳动力供求曲线共同作用的结果,而非“刘易斯转折点”到来的证据[3]228。还有研究者认为,尽管中国的人均GDP早在2002年即已进入3 000~4 000美元这一转折区间,但据此判断人口红利即将消失、“刘易斯转折点”已经到来尚为时过早。因为中国的农业劳动力比重仍然高于世界平均水平约10个百分点,而且还呈现出逐年上升的趋势,中国的农村剩余劳动力转移仍然大有潜力可挖[4]。另有研究者则更为犀利地指出,如果仅以工资上升作为“刘易斯转折点”到来的证据,不仅是一个虚假的理论凝练,也会将中国的城市化路径引入歧途[5]。

虽然对于中国是否已经迎来“刘易斯转折点”依然众说纷纭,但一个不争的事实是,以完全竞争机制为核心的刘易斯二元经济模型无法包容中国城市劳动力市场中的一个特殊制度背景,即户籍制度。在刘易斯的二元经济模型中,城市内部的产业工人没有身份差异,其工资水平完全由劳动力市场上的供求关系决定[6],然而,中国城市劳动力市场上始终存在着广为人知且饱受诟病的户籍分割,工资水平并不完全取决于供求。2003年以来沿海城市出现的工资上升现象,主要反映了城市户籍人口的工资上升,外来务工者的工资并没有显著提高,且两者的差距还在不断扩大[7];随着“中央顶层设计、地方分类实施”户籍改革路径的推进,所谓的“低素质劳动力”始终难以进入地方户籍新政的辐射范围之内。正如有研究者指出的,城市政府基于自身利益单方面制定不利于提高外来务工者工资的政策,而公共服务在不同户籍人口之间的配置差异不仅阻碍了流动人口进入城市,也进一步加剧了城市劳动力市场上的户籍分割[8]。

因此,中国城市劳动力市场中的户籍分割是刘易斯二元经济模型难以刻画的。如果无法参透这一特殊的制度背景对人口流动与经济发展之间关系的影响,我们就无法理解为什么中国现阶段存在着劳动力市场偏紧与大量农村剩余劳动力并存的“刘易斯转折点悖论”[9]。与此同时,尽管国家统计局公布的数据显示2015年中国的城市化率已达到56.1%,然而,这一数据包含了进城务工却并未获得本地城市户籍的约2.2亿农业转移人口。也就是说,中国真实的城市化率仅为36%左右,是“不完全的城市化”,两亿多农民工“被城市化”了[10]。这一方面反映出近年来的地方户籍新政收效甚微,更重要的是,它彰显出城市内部的户籍分割可能并不仅仅停留在劳动力市场上,而是渗透到城市居民生活的各个领域,传统的城乡二元模式已经悄然完成了结构扩散,形成了城市内部的“新二元结构”。那么,从制度变迁的视角而言,地方分类实施的户籍改革路径经历了哪几个阶段?它们如何形塑了城市内部的户籍分割?未来的户籍改革应依循何种路径转向来应对城市二元社会中“都市人”与“边缘人”的“悲喜两重天”?围绕上述议题,本研究首先梳理了近年来有关城市“新二元结构”的代表性文献,并在反思的基础上彰显本研究的边际贡献;然后对经典制度变迁理论予以重构并形成制度变迁的“新二分法”,作为本研究的分析框架;进而据此考察户籍制度改革第一重路径转向及其与城市“新二元结构”之间的关系,并尝试设计出弥合城市“新二元结构”的户籍制度改革第二重路径转向及其政策铺排。

二、文献回顾

针对中国城市内部的户籍分割问题,早期的研究主要聚焦于城市劳动力市场中的就业歧视与劳资关系的城乡户籍差异。早在2001年,就有研究者明确指出,在城乡分割的劳动力市场上,户籍制度是阻碍劳动力流动与引发就业保护的制度基础[11]。有研究者发现,在城市劳动力市场中的职业构成上,约有19%的城镇居民可以成为管理或技术人员,只有1%的农村移民可以获得这些工作[12],而本地居民从事白领工作的概率要比农村移民高出17.6个百分点[13]。其后,进一步的研究表明,一方面,户口与行业进入密切相关,拥有本地城镇户口的劳动者更容易进入高收入行业[14],而农村移民在城市劳动力市场上遭遇的职业隔离使其很难进入经济回报较高的行业[15];另一方面,劳动者在城市产业部门之间的职业流动,也主要取决于以户籍为代表的制度因素[16]。还有研究者更进一步地指出,拥有城镇户口的劳动者不仅在主要劳动力市场上占有垄断地位,而且在次要劳动力市场上也占据优势[17]。与就业歧视相伴的,就是劳动权益的户籍差异。其中,最为引人关注的莫过于工资差距。有研究表明,在控制了人力资本特征和企业特征之后,农村移民与城市居民之间工资差距的24.8%是由户籍歧视造成的[18]。有研究者将城市劳动力市场上的收入差距进行了更为细致地分解,结果显示,约42%的城乡收入差距是由劳动力市场扭曲造成的,而这其中的28%可以直接归因于户籍歧视[19]。在户口性质之外,还有研究者考察了户口级别对劳动者工资收入的影响。研究结果表明,从最低级别的农村户口到最高级别的直辖市户口,每提升一个户口级别,劳动者月收入就可以提高13.7%[20]。除了单时间节点的研究,一些重要的历时性研究也证明,农村移民与城市居民的工资差距不仅始终存在,还呈现出持续扩大的趋势[21];就业机会的户籍歧视日益恶化,彰显出经济发展过程中就业机会分配的“负滴漏效应”[22];同时,人均GDP与中国城乡收入差距的关系呈现出非常显著且极为稳健的U形规律,表明城乡收入的持续扩大并非经济发展所致,以户籍分割为代表的制度约束是重要原因[23]。除了工资收入的户籍差异,有研究者考察了包括劳动合同签订、社会保险缴纳以及工会参与等重要劳资关系的户籍差异,研究结果表明,约30%的劳资关系差异直接与户籍歧视相关[24]。此外,还有研究者指出,户籍制度致使农村移民的社会保障水平显著低于本地居民,乡-城流动人口的社会保障更是处于双重劣势[25]。

既然中国城市内部的“新二元结构”已然成为一种常态,随之而来的问题就是,如何消弭这种新的二元社会分割状态,实现城市内部社会结构的有机整合?尽管研究者们对此各持己见,但以户籍制度改革为突破口来推进城市内部的社会融合已成为基本共识。然而,诸种旨在通过户籍改革来促进城市内部社会融合的政策设计的喧嚣与鼎沸遮蔽了一个极其重要的问题,那就是:城市“新二元结构”与户籍制度改革的路径变迁之间有着怎样的联系?依据已有研究,城市“新二元结构”萌芽于21世纪初,成型于2010年之后,而这十多年恰是地方政府户籍改革由“发展型改革”路径向“兼顾型改革”路径转变的时期[34]。于是,需要进一步追问的问题由此产生,即:为何地方政府户籍改革路径的转换非但未能将城市“新二元结构”扼杀在萌芽状态,反而使其得以日渐勃兴并最终成型?希冀将经济发展与社会公平两全于一体的“兼顾型改革”路径,是未来户籍改革的合理轨道吗?同时,有研究者曾乐观地预测,当城市移民规模达到一定水平时,户籍分割不仅有损农村移民的利益,也会对本地城市居民利益产生不利影响。一旦达到这一临界点,均等化的社会融合政策就可以内生地出现[35]。令人遗憾的是,这一美好愿景迄今并未实现。相反,一项基于2007年-2012年城市面板数据的最新研究结果显示,一方面,地方政府户籍改革的动力将随着城市人口规模增加而逐步下降;另一方面,(特)大城市的户籍改革动力最弱,落户门槛也依然高不可及[36]。

显然,户籍价值与户籍改革成本的城市差异与地区差别,决定了以地方政府为主导的“兼顾型”户籍改革路径不可行。这就意味着,未来的户籍改革需要打破对“兼顾型改革”的路径依赖并经历再一次的路径转向,来弥合城市二元社会里的“悲喜两重天”,这也是本研究致力于解决的问题。需要指出的是,尽管户籍改革的路径转向问题以及“发展型改革”和“兼顾型改革”等学术概念并非本研究首先提出,但与已有研究相比,本研究的边际贡献在于分析了户籍制度改革的路径转向与城市“新二元结构”之间的关系,并提出“普惠型改革”作为未来户籍改革的新路径。本研究的主要特色是,在经典制度变迁理论基础上构建了制度变迁的“新二分法”作为分析框架,藉以描述2000年以来的户籍改革路径并对其中不同阶段之间的衔接与转换予以理论凝练。

三、制度变迁“新二分法”:对经典制度变迁理论的重构

古典经济学分析经济增长时的一个基本假设是:制度是既定的和已知的,也是不会发生变化的。然而,在新制度经济学派看来,事实并非如此。新制度经济学的领军人物诺思(Douglass North)通过对公元900年-1700年西方经济史的考察后指出,制度性因素是经济结构变迁和经济增长的关键因素[37]1。制度变迁为什么会发生?在诺思看来,制度变迁发生的诱因至少有以下几种,即“经济人”基于成本—收益的计算、国家为界定和保护产权、实现税收最大化以及意识形态的演进及其教化[38]118-119。尽管诺思关于制度变迁的原因及其一般过程的分析奠定了制度变迁理论的基石,但他并没有区分制度变迁的类型,对此做出杰出贡献的,是另一位经济学家林毅夫。在其集大成之作《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》一文中,林毅夫先生提出了制度变迁的二分法,即诱致性制度变迁和强制性制度变迁。前者是一群(个)人在响应由制度不均衡引致的获利机会时自发组织的变迁,后者则是由政府法律和命令引致的变迁[39]384。

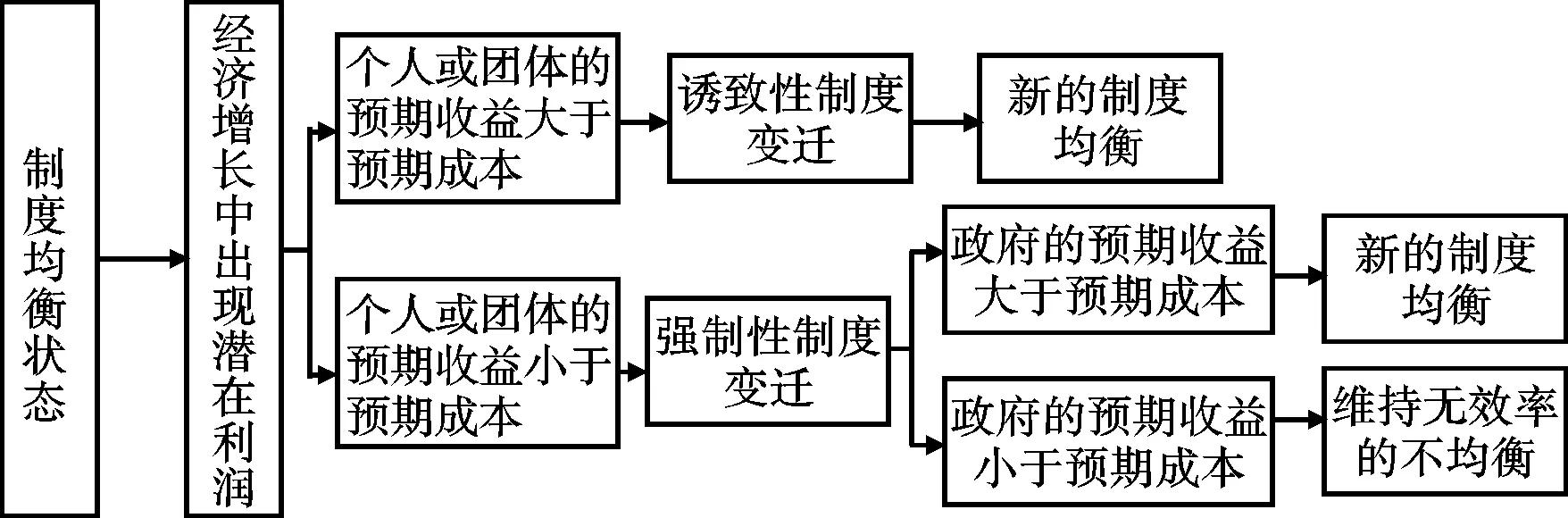

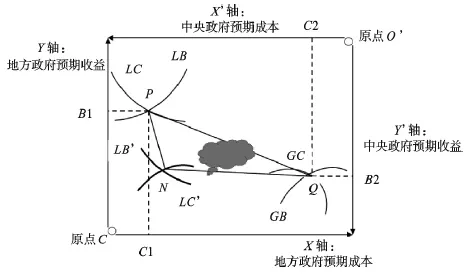

具体而言,林毅夫制度变迁二分法依循的路径是:原先处于均衡状态的制度安排,由于环境的变化(主要是经济增长)产生了潜在利润,出现了制度变迁的诱因。如果个人或团体的预期收益大于成本,一种可以获得潜在利润的诱致性制度变迁就会发生,从而实现新的制度均衡;如果个人或团体的预期收益小于成本(外部性和“搭便车”),就会由于缺乏制度创新的激励而无法实现有效的制度供给。在这种情况下,政府主导下的强制性制度变迁就成为弥补制度供给不足的手段。然而,政府是否会采取行动仍然取决于其预期收益与预期成本的比较,只有当前者大于后者时,政府才会有构建新的制度安排的激励,从而进入新的制度均衡状态。反之,如果制度变迁会降低政府可能获得的效用,那么政府依然可能维持无效率的制度不均衡。图1勾勒了两种制度变迁的发生机理与路径。

图1 经典制度变迁二分法的发生机理与依循路径

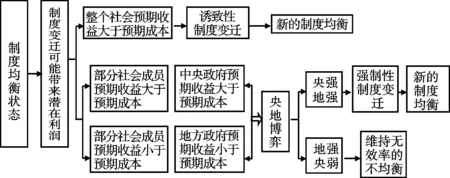

制度变迁二分法最为重要的学术贡献,就是对由不同行动集团推动的制度变迁做出了一个高度精炼的理论凝练。既然任何一项政策演进或制度转型的推动主体都只可能在政府或社会两者之间产生,那么,对任何一项制度变迁发生机理和演进路径的分析,自然就无法脱离二分法的剖释范畴。正因如此,制度变迁二分法也成为诸多研究领域中的一个广为引用且颇具解释力的经典模型。然而,如果对二分法予以仔细推敲就会发现,二分法的逻辑起点是政府与社会之间的利益不相容,但这种划分却将政府内部与社会内部的利益不相容问题遮蔽在一个易被遗忘的角落,而这却是极为重要的。因为一项制度变迁或政策演进可能在增加一部分社会群体利益的同时减少另一部分社会群体的利益,也可能在增加中央政府利益的同时减少地方政府的利益(户籍制度改革便是典型)。如果将利益不相容的“内生性”问题纳入二分法框架之中,制度变迁的发生机理和路径都将发生改变。一方面,当一项制度变迁产生的潜在利润可以同时满足所有社会成员的利益需求时,诱致性制度变迁就会发生;另一方面,当一项制度变迁产生的潜在利润在增加一部分社会成员利益的同时减少了另一部分社会成员的利益时,强制性制度变迁是否会发生,取决于中央政府与地方政府之间的利益博弈格局。如果博弈格局呈现出“央强地弱”态势,强制性制度变迁就会发生,新的制度均衡也将产生;反之,如果博弈格局呈现出“地强央弱”态势,无效率的制度均衡就将得到维系。据此,可以对经典的制度变迁二分法予以重构。图2描绘了纳入“内生性”利益不相容之后的制度变迁“新二分法”。

图2 制度变迁“新二分法”的发生机理与依循路径

基于制度变迁的“新二分法”,就不难理解为什么有研究者预测的以户籍改革为突破口来实现社会融合的内生性政策变迁(诱致性制度变迁)始终未能发生。纵然已有研究证明户籍改革在大城市的突破不仅可以增加农村移民的收益,对城市居民也是有利的,然而,户籍改革成本的巨大地区差异和城市差异,决定了改革整体收益超过成本的临界点的到来遥遥无期。另一方面,行政发包制和“政治锦标赛”结合下的地方政府治理模式与官员激励机制[40],也决定了地方政府特别是大城市政府的户籍改革动力不可能在短期内发生质变。那么,一旦整体收益超过成本的临界点到来,诱致性制度变迁是否会发生呢?答案是否定的。因为任何制度变迁都存在“路径依赖”,而寄希望于通过诱致性制度变迁去打破路径依赖显然是不现实也是不明智的。可以说,户籍制度改革迄今从未发生过诱致性制度变迁,将来也不会发生。同时,中国城市“新二元结构”的诸种表象也充分说明,当前的户籍改革仍是一种无效率的制度不均衡,陷入了有改革而无发展的路径依赖。那么,这种无效率的制度不均衡是如何在当前的户籍改革路径中得以形塑并维系的?未来的户籍改革应通过何种路径转向来突破路径依赖困境呢?

四、户籍制度改革的第一重路径转向:从发展型改革到兼顾型改革

肇始于20世纪80年代的市场化改革在提升中国经济增长活力的同时,也增强了地方政府的自主性;1994年的分税制改革虽然显著提高了中央政府的财政收入,却将大部分支出责任留给了地方政府。尽管自此之后中央政府加大了转移支付的力度,但具有明显的地区倾向性,结果不仅形成了“低水平均衡”[41],更重要的是,最具经济增长潜力和发展活力的东部地区因此陷入严重的财权与事权不对等的困境。在行政发包制和政治锦标赛的双重压力下,东部地区地方政府不得不自寻出路,为促进辖区内GDP增长另辟蹊径,于是,发展主义甚嚣尘上,而地方发展型政府也由此产生。所谓地方发展型政府,是指“以推动经济发展为主要目标,以长期担当经济发展的主体力量为主要方式,以经济增长作为政治合法性主要来源的政府模式”[42]。在发展型政府的行为模式下,地方政府实现了由“代理型政权经营者”向“谋利型政权经营者”的角色转换[43],而城市户口黏附的巨大利益,使其成为地方政府“谋利”的两大工具之一(另一工具是土地)。于是,自20世纪90年代至21世纪初期,地方政府开始通过户籍改革来吸引发展地方经济所需的各种资源,逐渐将仅具有社会管理功能的户籍制度异化为增加地方政府财政收入的政策工具。这就是“发展型户籍改革”,它将地方发展型政府穷尽办法扩张GDP、提升政绩的行为逻辑在户籍制度改革中彰显得淋漓尽致。诸如“蓝印户口”和“卖户口”等政策,都是发展型户籍改革的典型表征。

进入新世纪之后,户籍改革逐渐构筑起了“中央顶层设计、地方分类实施”的总方针,地方政府进一步增强了改革的自主权,但也开始面临来自中央的政治压力。与此同时,持续了十多年的发展型户籍改革虽然极大地满足了地方政府对GDP扩张和政绩提升的需求,但与之相伴的,只是地方政府经济性支出和维持性支出的增长,而社会性支出尤其是教育、卫生和医疗等城市基本公共服务支出并未得到相应提升[44]。更为重要的是,城市内部的户籍分割以及由此引发的社会冲突也开始初现端倪,地方政府维稳压力与日俱增。自上而下的政治压力与自下而上的社会压力迫使地方政府不得不寻找发展型户籍改革的替代模式。2003年以来,重庆的“地票模式”、成都的“城乡统筹模式”、上海的“土地换社保和村改居模式”以及广东的“积分入户模式”陆续涌现,这些地方性试验均表明寻找替代模式的户籍改革大幕已经徐徐拉开。由于上述模式既可满足地方政府对于经济发展和政绩提升的需求,又能在一定程度上向流动人口倾斜以彰显社会公平,有研究者将之称为“兼顾型户籍改革”[34]。进入2010年之后,随着“积分入户模式”在京沪穗深等一线城市以及苏州、杭州、南京和青岛等东部发达城市的陆续铺开,户籍改革逐渐完成了从发展型改革到兼顾型改革的第一重路径转向*这只是对户籍改革路径变迁的总体性描述,并非意味着发展型户籍改革已经终结。实际上,许多地方政府的户籍新政依然呈现出发展型改革色彩。。

从制度变迁“新二分法”的角度审视,发展型户籍改革显然是一种无效率的制度不均衡。这是因为,一方面,户籍改革并不会使整个社会的预期收益大于预期成本,而只能在增加农村移民收益的同时减少城市本地居民(原市民)以及已经通过招工、升学等途径获得城市户口的新市民的利益,因此,诱致性制度变迁无法发生。另一方面,户籍改革给中央政府和地方政府带来的潜在利润是不同的。对于中央政府而言,通过户籍改革实现农业转移人口市民化的目标,将极大地增强农村移民的中央政府信任,夯实中央政府的合法性基础;对于地方政府而言,将城市户口尤其是大城市户口所黏附的巨大利益转化为财政扩张的工具可以带来GDP增长和政绩提升,央地博弈格局由此产生。由于地方政府是户籍改革的第一行动集团,央地博弈格局呈现出明显的“地强央弱”态势,发展型户籍改革最终成为地方政府户籍改革模式的理性选择,无效率的制度不均衡得以形成。

Research on Thermal Efficiency of Advanced Utilization Systems of Boiler Tail Flue Gas Heat Based on the Equivalent Enthalpy Drop Theory LI Weike(86)

那么,当户籍改革经历了从发展型到兼顾型的路径转向之后,是否就打破了无效率的制度不均衡并实现了新的制度均衡呢?答案是否定的。首先,依据前文对兼顾型户籍改革特征的描述不难发现,它希望在经济增长与社会公平之间有所取舍,这就意味着它同样在增加农业转移人口利益的同时减少城市本地居民和新市民的利益,因此,诱致性制度变迁依然无法发生。其次,在发展型户籍改革向兼顾型户籍改革的转型过程中,一系列顶层设计的出台表明中央政府的预期收益是大于预期成本的。然而,与发展型改革相比,兼顾型改革所能带来的财政收益明显“缩水”,而即便选择性降低落户门槛也将带来巨大的社会性支出,因此,地方政府的预期收益小于预期成本。再次,正如有研究者指出的,当前户籍改革的一个认识误区,就是给予城市政府充分的自主权,中央政府不应深度介入[9]。在央地博弈格局中,尽管中央政府陆续出台了一系列户籍改革的顶层设计,但并没有深度介入地方政府的户籍改革,也缺乏跨区的协调和统筹,尤其是没有对东部地区几个主要人口流入地的地方政府施加较大压力。更重要的是,“中央顶层设计、地方分类实施”的户籍改革总路线进一步增强了地方政府的自主性。地方政府不但拥有落户审批权,还可自主设置落户门槛。因此,“地强央弱”的博弈态势在兼顾型户籍改革中并未发生改变,无效率的制度不均衡也因此得以维系。

与发展型户籍改革相比,兼顾型户籍改革有两个特征:一是逐步降低落户门槛,二是逐步实现城乡居民基本公共服务均等化。但是,落户门槛的降低具有鲜明的“选择性”,许多大城市的落户门槛对于所谓“低素质”的农村移民而言依旧遥不可及;而基本公共服务均等化的瞄准对象只限于本省范围内的农村移民,跨省流动的农村移民不在政策辐射范围之内。于是,城市中逐渐形成了一个庞大的农业转移人口群体,由于户籍壁垒,他们无法融入城市社会。与城市居民相比,他们相对聚居且居住条件较差乃至形成“中国式隐形贫民窟”[45],他们的信任水平和幸福感较低并且更加不快乐,城市中泾渭分明的“二元社会”已然形成。

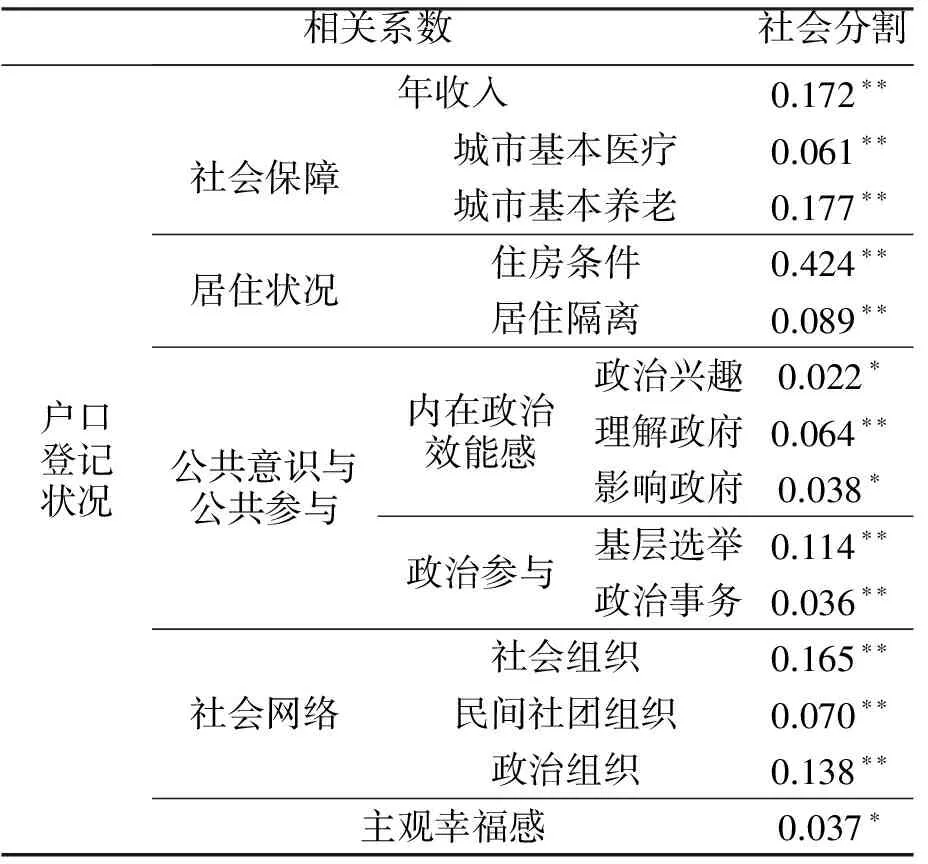

那么,在兼顾型户籍改革模式下,城市“新二元结构”具体呈现出何种样态呢?在此,我们运用2012年中国综合社会调查数据(CGSS2012)做了一个相关性分析,藉以勾勒当前由户籍差异引发的城市“新二元结构”诸种表征。CGSS2012问卷中的核心模块不仅提供了样本的户口登记状况(农业户口、非农业户口和居民户口),而且覆盖了城市“新二元结构”诸维度信息,如工资收入、居住状况、社会保障、公共意识与公共参与、社会资本与社会网络以及主观幸福感等。CGSS2012的接触样本为11 765个,在剔除了来自农村地区的样本和少量的蓝印户口、军籍、没有户口的样本并清理了缺失数据之后,最终进入研究范围的城市居民样本共计6 668个*囿于篇幅,没有报告样本的描述性统计。。

表1是户口登记状况与城市“新二元结构”诸维度之间的相关性分析结果。从中可以发现,户籍身份与彰显城市“新二元结构”诸维度的指标与之间均呈现出一定的相关性,并且相关系数均通过显著性检验。其中,户籍身份与城市居民的年收入、基本养老保险、基层选举以及政治组织参与之间的相关度均超过10%,与住房条件之间的相关性更是高达42.4%。这一分析结果表明,户籍分割已然渗透至城市经济、政治和社会生活各个领域,成为横亘在城市居民与农村移民之间的“玻璃幕墙”,城市“新二元结构”确已成为当前中国城市社会结构的常态。

表1 户籍与社会分割的相关性分析(CGSS2012)

注:*P<0.05,**P<0.01。囿于篇幅,未报告标准误

如果说发展型户籍改革点燃了户籍分割的“导火索”,那么兼顾型户籍改革则引爆了这个“炸药包”并最终形塑了城市“新二元结构”。据此可言,从发展型改革到兼顾型改革的路径转向是一种“新瓶装旧酒”式的转型,是地方政府在中央政府的政治压力和辖区社会的舆论与维稳压力的双重夹击中,不得已而做出的策略选择。究其本质而言,兼顾型户籍改革不过是发展型户籍改革的延续甚或复制,呈现出鲜明的路径依赖。要想突破这种路径依赖,就必须推动强制性制度变迁,促使户籍改革实现由兼顾型向普惠型的第二重路径转向。

五、户籍制度改革的第二重路径转向:从兼顾型到普惠型

如果仔细审视以“积分制”为代表的兼顾型户籍改革模式,不难发现,“兼顾”包含两个层面的涵义:一是兼顾经济发展与社会公平;二是兼顾城市居民与农村移民的利益。然而,“兼顾”本身就带有主次之分的意蕴。在兼顾型户籍改革实践中,经济发展被置于社会公平之上,城市居民利益优先于农村移民利益。相比之下,普惠型户籍改革将社会公平定位至与经济发展同等重要的位置,摈弃“双重标准”,无差别对待城市居民与农村移民,以实现人均意义上的均衡。

具体而言,所谓普惠型户籍改革,是一种以中央政府为主导、中央与地方并力共持的户籍改革模式。其总体思路是,在中央政府的强势介入下,突破地方政府各自为政、以邻为壑的改革模式,强调中央政府在户籍改革中的跨区协调与统筹,尤其是要求将跨地区流动的农村移民纳入地方政府户籍改革的受益范围之内。其改革目标是,在维持城市本地居民和新市民基本利益的前提下,渐进地增加农业转移人口的福利和公共服务供给水平,最终基于人均意义上的均衡逐步弥合城市“新二元结构”。其改革范式是,改变以户口作为资源配置和权益分配依据的固有范式,将之转换为按照公民对城市经济增长和社会发展的贡献来配置公共服务的新范式;其改革拐点是,实现城市层级体系的优化,在进一步彰显大城市集聚效应和规模经济的同时,充分发挥中等城市的衔接功能与缓冲效用,为力争户籍改革在大城市取得实质性突破开启破冰之旅。

按照制度变迁“新二分法”的推演逻辑,普惠型户籍改革也并非诱致性制度变迁,而是一种典型的强制性制度变迁。这是因为,与发展型户籍改革和兼顾型户籍改革相比,普惠型户籍改革强调中央政府的深度介入和跨区的统筹协调,以中央政府作为户籍改革的第一行动集团。在户籍改革的央地博弈格局中,改变一直以来的“地强央弱”态势,打破由此形成并得以维系的制度不均衡,通过塑造“央强地弱”的新格局来推动实现新的制度均衡。如图3所示,P点是发展型户籍改革中的无效率制度不均衡点,Q点是普惠型户籍改革的制度均衡点。由于强制性制度变迁迟迟难以启动,导致户籍改革只能停留在代表兼顾型户籍改革的N点,而阴影部分指向的三角形NPQ,则反映了兼顾型户籍改革导致的效率与公平的双重缺失,在实践场域中即体现为城市“新二元结构”。因此,推进普惠型户籍改革已迫在眉睫。

图3 户籍制度改革双重路径转向的发生机理

普惠型户籍改革呈现出有别于兼顾型户籍改革的三个特征:一是改革场域的变化,由以城市为单位转向以城市群为依托;二是改革主体的变化,由地方政府为主导的“地强央弱”格局转向中央政府为主导的“央强地弱”格局;三是改革重心的变化,由“积分换户口”转向户籍、土地与公共服务联动改革。这三个相辅相成的特征,决定了普惠型户籍改革必须依循与兼顾型户籍改革迥然有别的具体路径,才有可能实现弥合城市“新二元结构”的政策目标。

(一)构建户籍改革的“中心—外围”模式

普惠型改革的一个显著特征是强调地理空间因素在户籍改革中的重要作用。当前的户籍改革根据城市规模来确定落户门槛,逐渐形成小城市全面放开、大城市严格控制的差别性政策,其目的在于防止和减轻大城市“人口爆炸”而引发的“城市病”以及由此给城市政府带来的维稳压力。然而,这种违背经济要素自由流动规律和城市发展规律的“城市单元模式”,割裂了城市之间的协同,不仅遮蔽了大城市的集聚效应,也致使小城市的发展裹足不前。正如有研究者指出的,户籍制度阻碍了劳动力从低阶城市向高阶城市的流动,导致中国城市形成有别于传统“金字塔结构”的“两头小、中间大”的菱形格局,即大城市数量不足且小城市发展滞后[46]。那么,普惠型户籍改革应如何打破这种“城市割据”现状呢?鉴于切实存在的地区差异,一个可能更为现实的路径转向是,以城市群为依托替代以城市为单元,形成户籍制度改革的“中心—外围”模式。具体地,以东部地区最重要的城市群——长三角城市群为例。一方面,户籍改革力争在中心城市上海取得进一步突破;另一方面,由于中心城市的集聚效应可以辐射到距其约300km的范围之内[47],因此,应全面放开距离上海大约300km的苏州、杭州、无锡、常州和嘉兴等外围城市的户籍,以吸引作为长三角城市群内主要的农村移民流出地——安徽省的农业转移人口迁往本地落户(图4)。“中心—外围”模式在使城市群中心城市的集聚效应和规模经济得到最大限度保存的同时,可以有效缓解中心城市治理压力;更重要的是,它充分发挥了作为大小城市之间连接点的中等城市分流和整合功能,突破了户籍改革“城市割据”的囹圄,较好地实现了城市层级体系优化*囿于篇幅,关于户籍改革“中心—外围”模式的详尽阐释已在另文中呈现。。

图4 长三角城市群户籍改革的“中心—外围”模式

(二)构建中央政府主导下的户籍改革动力机制与成本分担机制

普惠型户籍改革的另一个显著特征是强调中央政府的强势介入,通过改变“地强央弱”的格局来推进强制性制度变迁。中央政府的强势介入主要反映在两个层面:一是户籍改革的动力机制,二是户籍改革的成本分担机制。就前者而言,首先,改变地方政府官员的竞争激励。一方面,逐渐降低政府税收和土地财政占GDP的比例,以消减地方官员对于GDP总量扩张的政绩渴求;另一方面,在地方政府的绩效考核指标中逐渐赋予人均GDP相应权重,并通过行政发包制将这一指标逐层落实到相应级别的地方政府。其次,加强跨省协调。面对无法进入地方户籍新政受益范围之内的跨省流动移民,中央政府必须对地方政府施加压力来推动省际间的统筹协调。一方面,中央政府应进一步加强顶层设计,尽快出台户籍制度改革省际协同统筹方案,推进以城市群为依托的跨省户籍改革;另一方面,加强户籍改革中的中央集权。考虑到地区差异,可以保留地方政府自主设置落户门槛的权力,但每年必须完成由中央政府为其设置的农业转移人口市民化指标,且在市民化指标中对跨省流动移民所占比例做出强制性规定。再次,全面推进居住证制度。中央政府必须在全国范围内加快取缔“户口簿”或户籍证明,代之以居住证。居住证不仅需要包含基本公民信息,还应覆盖个人在城市中的工作履历、纳税证明、社会保险、银行储蓄以及违法犯罪记录等与个人资历和社会信用相关的内容,以增强其在大数据时代的智能性和适用性。公民能否在城市中居留并获得相关公共服务,完全取决于其对城市发展的贡献,而与其身份无关。就成本分担机制而言,中央政府应承担更大的财政支出责任。当前,户籍人口城市化率与常住人口城市化率的差距约为17%,这是户籍改革面临的存量目标群体。按照《国家新型城镇化规划(2014-2020)》和《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》,2020年的城市化率要达到60%,户籍人口城市化率与常住人口城市化率差距要缩小2个百分点,这就意味着“十三五”期间,户籍改革的增量目标群体约为1亿农村移民。存量与增量的结合,表明“十三五”期间的户籍改革需要极大的成本投入。有研究者估计,即便未来五年户籍价值保持不变,存量部分的改革成本将由2016年的1 761亿元增加到2020年的3 522亿元,增量部分的改革成本也将由2016年的187亿元增加到2020年的933亿元[48]。虽然这些数字足以令地方政府望而生畏,但却仅占当前中央财政直接用于社会性支出经费的约20%,中央政府完全有能力也应该成为户籍改革成本的主要分担者。同时,虽然中西部城市财政负担能力较弱,但东部地区几个主要的中心城市及其集聚效应辐射范围内的外围城市改革成本和阻力更大,因此,中央财政转移支付应更多地考虑人均意义而非区域意义上的均衡,在向中西部倾斜的同时,也不应忽视东部发达城市。

(三)推进“户籍—土地—公共服务”联动改革

普惠型户籍改革并非仅停留在剥离户口利益层面,更进一步地,它要求实现户籍、土地和公共服务协调统一、齐头并进的联动改革。首先,推进户籍与土地的联动改革。这主要体现为两个维度:一是建设用地指标的跨区域再配置,即建设用地指标跨省“占补平衡”。当前,为了守住18亿亩耕地红线,确保粮食安全,中央政府不允许建设用地指标跨省交易。然而,有研究表明,这是一种“因噎废食”的做法,它不但造成了中西部地区建设用地指标的浪费,更重要的是,它使东部发达城市丧失了进一步发挥集聚效应所需要的土地资源[49]。实际上,建设用地指标的跨省交易与保护耕地和粮食安全完全可以在户籍改革的“中心—外围”模式中并行不悖。具体地,在对城市群中心城市的建设用地指标严格控制的同时,中央政府可允许在集聚效应辐射范围内的外围城市与主要的农村移民输出城市之间设置建设用地指标的跨省“占补平衡”。农村移民输出城市在全国规划中获得的或是由于农村宅基地复耕而新增的建设用地指标,可用来交换外围城市的户籍,在外围城市已拥有一定工作年限的农村移民应优先考虑。具体的交易规则和标准,由双方依据各自时需商议确定并呈报中央政府批准。另一个维度是,中央政府强制将地方政府的建设用地指标需求与农村移民户籍转换衔接起来。具体地,如果地方政府提出增加城市建设用地指标的需求,中央政府就要求其必须按照这部分建设用地对应的宜居人口数量,将相应数量的农村移民转为城市居民。

其次,推进户籍与公共服务的联动改革。这体现为四个维度。一是基本公共服务的普惠和均等。普惠型户籍改革的题中之意,就是扩大基本公共服务覆盖面,将农村移民纳入城市基本公共服务的受益范围。依据上文构建的户籍改革成本分担机制,公共卫生、医疗保险、社会保险以及就业指导和培训等基本公共服务支出,中央政府应承担更高的比例,而农村移民随迁子女的义务教育乃至中等教育,可完全由中央财政负担。如果发生农村移民出于分享基本公共服务的目的流入大城市的情况,那么中央政府制定的户籍改革省际统筹方案及其配套措施就应发挥缓冲作用,使制度变迁更为平稳。二是准公共服务的购买。对于社区服务和居家养老等准公共服务,地方政府可采取向社会组织提供财政补贴或直接购买公共服务的方式间接提供。三是公共服务的省际转续与对接。中央政府在加快推进居住证制度的同时,应构建以公民居住证号为惟一编号的公共服务省际转续机制。同时,将中央财政用于提供公共服务的资金划拨到个人社保账户而非户籍所在地政府,这样,跨省流动的农村移民才有可能实现基本公共服务的省际转续和准公共服务的异地购买。四是公共服务政策与户口脱离。一方面,中央政府要严格禁止地方政府制定任何与户籍身份相关的公共服务政策;另一方面,中央政府也需敕令地方政府全面清理现有与户籍身份挂钩的公共服务政策,逐步实现公共服务与户籍身份的脱钩,推进城市内部的社会融合。

[1]蔡昉:《工资增长、工资趋同与刘易斯转折点》,载《经济学动态》2011年第9期。

[2]蔡昉:《人口转变、人口红利与刘易斯转折点》,载《经济研究》2010年第4期。

[3]姚洋、张珂:《中国已经到达刘易斯转折点了吗——基于省级数据的证据》,载蔡昉、杨涛、黄益平主编:《中国是否跨越了刘易斯转折点》,北京:社会科学文献出版社2012年版。

[4]汪进、钟笑寒:《中国的刘易斯转折点是否到来——理论辨析与国际经验》,载《中国社会科学》2011年第5期。

[5]陆铭、向宽虎、陈钊:《中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论》,载《世界经济》2011年第6期。

[6]Arthur Lewis.“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”,The Manchester School of Economic and Social Studies, 1954, 22(2):139-191.

[7]Xin Meng, Junsen Zhang.“The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai”,Journal of Comparative Economics, 2001, 29(3):485-504.

[8]陈钊、陆铭:《从分割到融合:城乡经济增长与社会和谐的政治经济学》,载《经济研究》2008年第1期。

[9]陶然、史晨、汪晖、庄谷中:《“刘易斯转折点悖论”与中国户籍—土地—财税制度联动改革》,载《国际经济评论》2011年第3期。

[10]蔡昉:《对中国城镇化研究中若干统计数据的辨析》,载《城市与环境研究》2014年第2期。

[11]蔡昉、都阳、王美艳:《户籍制度与劳动力市场保护》,载《经济研究》2001年第12期。

[12]John Knight, Lina Song, Jia Huaibin.“Chinese Rural Migrants in Urban Enterprises:Three Perspectives”,Journal of Development Studies, 1999, 35(3):73-104.

[13]赵忠:《中国的城乡移民——我们知道什么,我们还应该知道什么》,载《经济学(季刊)》2004年第3期。

[14]陈钊、陆铭、佐藤宏:《谁进入了高收入行业——关系、户籍与生产率的作用》,载《经济研究》2009年第10期。

[15]吴晓刚、张卓妮:《户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等》,载《中国社会科学》2014年第6期。

[16]尹善平:《城市劳动力市场中的人员流动及其决定机制——兼析大城市的新二元结构》,载《管理世界》2006年第8期。

[17]乔明睿、钱雪亚、姚先国:《劳动力市场分割、户口与城乡就业差异》,载《中国人口科学》2009年第1期。

[18]蔡继明:《中国城乡比较生产力与相对收入差别》,载《经济研究》1998年第1期。

[19]陆铭、陈钊:《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》,载《经济研究》2004年第6期。

[20]陆益龙:《户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动》,载《中国社会科学》2008年第1期。

[21]Xin Meng, Nansheng Bai.“How Much Have the Wages of Unskilled Workers in China Increased:Data from Seven Factories in Guang Dong”,In Ross Garnaut and Ligang Song eds.China:LinkingMarketsforGrowth, Asia Pacific Press,2007:151-175.

[22]章莉、李实、William A. Darity、Rhonda Sharpe:《中国劳动力市场就业机会的户籍歧视及其变化趋势》,载《财经研究》2016年第1期。

[23]陈斌开、林毅夫:《发展战略、城市化与中国城乡收入差距》,载《中国社会科学》2013年第4期。

[24]姚先国、赖普清:《中国劳资关系的城乡户籍差异》,载《经济研究》2004年第7期。

[25]杨菊华:《城乡差分与内外之别:流动人口社会保障研究》,载《人口研究》2011年第5期。

[26]顾海英、史清华、程英、单文豪:《现阶段“新二元结构”问题缓解的制度与政策——基于上海外来农民工的调研》,载《管理世界》2011年第11期。

[27]陈钊、陆铭、陈静敏:《户籍与居住区分割:城市公共管理的新挑战》,载《复旦大学学报(社会科学版)》2012年第5期。

[28]杨菊华、朱格:《心仪而行离:流动人口与本地市民居住隔离研究》,载《山东社会科学》2016年第1期。

[29]汪汇、陈钊、陆铭:《户籍、社会分割与信任:来自上海的经验研究》,载《世界经济》2009年第10期。

[30]Shiqing Jiang, Ming Lu, Hiroshi Sato.“Identity, Inequality, and Happiness:Evidence from Urban China”,World Development, 2012, 40(6):1190-1200.

[31]陆铭、蒋仕卿、佐藤宏:《公平与幸福》,载《劳动经济研究》2014年第1期。

[32]陈钊、陆铭、徐轶青:《移民的呼声:户籍如何影响了公共意识与公共参与》,载《社会》2014年第5期。

[33]陆铭:《玻璃幕墙下的劳动力流动——制度约束、社会互动与滞后的城市化》,载《南方经济》2011年第6期。

[34]王清:《从发展型改革到兼顾型改革:户籍制度改革的转型》,载《四川大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期。

[35]刘晓峰、陈钊、陆铭:《社会融合与经济增长:城市化和城市发展的内生政策变迁》,载《世界经济》2010年第6期。

[36]陆万军、张彬斌:《户籍门槛、发展型政府与人口城镇化政策》,载《南方经济》2016年第2期。

[37](美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平、蔡 磊 译,北京:华夏出版社2009年版。

[38](美)道格拉斯·诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行 译,上海:生活·读书·新知三联书店2009年版。

[39]林毅夫:《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》,载 (美)R.科斯、A.阿尔钦、D.诺思等编著:《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等 译,上海:生活·读书·新知三联书店2005年版。

[40]周黎安:《行政发包制》,载《社会》2014年第6期。

[41]范子英、张军:《中国如何在平衡中牺牲了效率:转移支付的视角》,载《世界经济》2010年第11期。

[42]郁建兴、高翔:《地方发展型政府的行为逻辑及制度基础》,载《中国社会科学》2012年第5期。

[43]杨善华、苏红:《从“代理型政权经营者”到“谋利型政权经营者”—向市场经济转型背景下的乡镇政权》,载《社会学研究》2002年第1期。

[44]贾俊雪、郭庆旺:《政府间财政收支责任安排的地区经济增长效应》,载《经济研究》2008年第6期。

[45]陈云:《户籍改革的制度变迁与利益博弈——“农转非”的四种地方模式评析及反思》,载《人民论坛·学术前沿》2014年第4期。

[46]梁琦、陈强远、王如玉:《户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化》,载《中国社会科学》2013年第12期。

[47]许政、陈钊、陆铭:《中国城市体系的“中心—外围”模式》,载《世界经济》2010年第7期。

[48]屈小博、程杰:《地区差异、城镇化推进与户籍改革成本的关联度》,载《改革》2013年第3期。

[49]陆铭、陈钊:《为什么土地和户籍制度需要联动改革——基于中国城市和区域发展的理论和实证研究》,载《学术月刊》2009年第9期。

责任编辑 胡章成

Urban New Dualistic Structure and Dual Path Transition in the Process of Household Registration System

LI Xiao-fei

(SchoolofPublicAdministration,CentralSouthUniversity,Changsha410083,China)

The Hukou division has spread from the labor market into every realm of urban residents’ life. As a result, the urban-rural dualistic mode has completed structural diffusion and formed a similar mode in urban area which could be named New Dualistic Structure. Meanwhile, the household registration system has experienced a path transition from developmental reform to quasi-justice reform. An analysis based on new dichotomy of institutional change theory has demonstrated that, the transition isn’t an induced institutional change but a path dependence which still keeps an inefficient institutional disequilibrium. The emphasis of developmental reform is GDP growth, it gives rise to the Hukou division, and the quasi-justice reform which hopes to improve both economic growth and social equity makes the matter worse and finally forms the New Dualistic Structure in urban area. To break the path dependence, another transition from quasi-justice reform to universal beneficial reform promoted by imposed institutional change is indispensible. The imposed institutional change consists of the construction of core-periphery mode of household registration system, the dynamic mechanism and cost sharing mechanism led by central government, and a synergic reform of Hukou-land-public service is also necessary.

New Dualistic Structure; institutional change; developmental reform; quasi-justice reform; universal beneficial reform

李晓飞,管理学博士,中南大学公共管理学院副教授,硕士生导师,研究方向为城市与区域治理。

国家社会科学基金青年项目“区域户籍制度改革的府际合作治理研究”(14CZZ020);教育部人文社会科学研究青年基金项目“政府治理范式的变迁与我国户籍制度改革的联动关系研究”(13YJC810008)

2016-07-21

D631.42

A

1671-7023(2017)02-0077-11