后人类社会中的艺术实践

2017-06-05吴达立

吴达立

理论研究 THEORY RESEARCH

后人类社会中的艺术实践

吴达立

“人是近期的发明,并且正接近其终点……

人将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸。”

——福柯《词与物》

自上世纪下半叶以来,遍布全球的科技文化开始对种种“社会VS自然”之区分范式的逾越,赛博格(Cyborg)或后人类(Post-mankind)的普遍存在似乎是不争的事实。赛博格这一主体形态并不必然是流行文化中《攻壳机动队》的义体人类、《神秘博士》里让人密恐的赛博人方阵,手机等联网电子设备难道不能被视作可以更换的身体部件,甚至我们的义肢?“人”的形象开始被抹去,我们不再被视作具足的了。还是说从一开始,“人”这个概念就是杜撰的呢?随着“天造物”和看似具有生命力的“人造物”联系愈发紧密,自然是否会和机器一伙?什么是今天意义下的后人类社会艺术?控制论下的艺术创作又将走向何方?

《攻壳机动队》影片截图 鲁伯特·桑德斯(导演) 2017年

自然人与赛博格身体

义肢(prothesis)的中文释义是“人造肢体,暂时或永久性用来取代肢体的功能障碍,亦或用以掩饰肢体伤残。” 我们不能否认,机械是如今的人们与外界互动最主要的接入口,进一步地说,任何用做更改、调节、增强人类身体机能与自身生物性的外在植入工具,都能被视为义肢,小到女性用来调控生理期的长期避孕药、有矫正视力与美化功能的美瞳,大到俄国富豪斥巨资打造的“2045永生人计划”,只要自然人一如解构主义大师德里达的得意门生贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)所拟定的那样,有一种“原始的先天性空缺”(originary absence of origin),永远不知餍足,永远向外索取——这种所谓的本质匮乏,使智人成为一种永恒欲求外在技术假肢(technical prostheses)植入的机缘性存在。因而,人性或者欲望,与技术是缠绕共生的。技术,作为被组织起来的无机物质,不但是《失控》作者凯文·凯利所谓的生命体的第七种存在,是继植物、动物、原生生物、真菌、原细菌、真细菌后的新型生命形态,更确切地说是一种记忆的形式,是古希腊所谓次级记忆(hypomnemata)的现代形式,由此建构了存有的时间性。科学历史作家乔治·戴森(GeorgeDyson)在《机器进化论》(Darwin Among the Machines)中有言:“生命和进化的游戏中有三个玩家:人类、自然和机器。我坚决站在自然一边,但我怀疑自然却站在机器的一边。”更有甚者,人的身体将不过是初级义肢,未来可被各类不同形式的零件替换而不失身体样貌。无论对社会远景做乌托邦或反乌托邦的设想,作为人机嵌合体的赛博格都被普遍确认是人类发展的方向。

爱欲冲动驱使着我们追逐,爱欲的受挫催促着我们去创造。现代以降,各门各派哲学家与科学家竞相规范出人的主体模式,受浓厚资本主义色彩和牛顿/笛卡尔范式科学影响,底色均不外乎是孤独的主体意识及主体的匮乏,这样“任兽性冲动驱使的生物机器”的自然人主体意象,与如今热门的赛博格意象的区别似乎不大。赛博格由cybernetic(控制论的)与organism(有机体)二词拼凑而成,由曼弗雷德·克莱因斯(Manfred Clynes)和内森· S.克兰(Nathan S. Kline)提出,起初是构想一种自我调节的人机系统,为了克服未来星际旅行中的困难所设。这一诞生于冷战时期有着鲜明美国制造痕迹的概念,其背后的战争假想意味十足,苏联科学家一开始当然嗤之以鼻,因为控制论包含了以类比推理为主的唯心主义概念,与辩证唯物主义相违。但又恰恰由于唯心的内涵,苏联自60年代引进了这套专制性强的学说,旨在塑造“共产主义新人”。之后,不断有各类研究者为赛博格拓展涵义,主要强调其身体性,如超越生物限制的新身体,或由机械、电子装置辅助来控制生理过程,等等。1985年,唐纳·哈拉维(Donna Haraway)的成名作《赛博格宣言》试图赋予赛博格身体以全新的意识形态,将赛博格视作一个批判文化与基督教信仰的工具。她认为赛博格的意象跨越了三种边界:生物杂交体的有机赛博格(organic cyborg)、人机契合体的机械赛博格(mechanical cyborg)、以及赛博格意识(cyborg consciousness),前两种赛博格身体是赛博格意识的具体化身,而赛博格意识——身份模糊、没有历史、拒绝救赎、以欲望解放为最大目的进阶版个人主义诉求,是这个身体的心灵形态。1992年6月,杰弗里·戴奇Jeffrey Deitch在瑞士洛桑发起了名为“后人类”(Post Human)的当代艺术展,展览前言如此写到:“一个与发现自我的现代和自我崩溃的后现代迥然相异的、重新构造自我的“后人类时代”正在来临。现存对于“人”的观念,即人的“自然的”外貌和人的“自然的”性格,正在被一种不断滋长着的观念所取代。新的观念主张,一个人应从他过去的经历和遗传密码的束缚中解放出来,仅仅按照他自己所希望的那样去构造一个新的自我。”

“后人类”的定义与赛博格主体部分重叠,相较于后者关注杂交形态,后人类更侧重指利用现代科学技术,结合最新理念和审美意识对人类个体进行部分地人工设计、人工改造、人工美化、技术模拟以及技术建构,形成的新社团或新群体。今日,我们对科技的依赖与情感寄托不可估量,只要片刻受创,大量网络工具与虚拟消遣能让我们迅速抽离、得到慰藉。人与科技不再是一种单纯内在与外在的关系,科技不仅是辅助人类的工具,也让人类意识与外在环境产生复杂的深度链接,如安迪·克拉克(Andy Clark)在《天生的赛博格》所言,“科技是如今的人类社会不可或缺的重要构成元件。”再进一步,符号秩序的语言系统,其实也是一种人造假肢,作为拉康命题中的寄生机器,入侵并填补了主体。所以,语言理性主导的现代人可能很早开始,从笛卡尔的“我思故我在”开始,就是赛博格了。

《无害皮夹克》(Victimlessleather), 奥隆·凯茨,2008年于纽约现代艺术博物馆MOMA展出。这件厚实而无针缝的“夹克”是将人类和老鼠的干细胞置于实验室玻璃生物反应器中,通过管饲小牛胚胎血清培养而成的,是一种生长中的活物,依靠营养素存活。作为备受赞誉的“生物艺术”代表作,它利用生物材料的生命有机体,制造出了一种尚无法归类的生命形式。

然而这样一种论述仍像是在给已作古的启蒙思想家炒冷饭。“没有什么不可能”,既然最大化欲望的本能被认为是人的天性,在力比多的驱使与道德虚无论的背景下,人与动物还有差别吗?赛博格的讨论场域中认为是没有区别的,赛博格学说的鼓吹者呼吁人为进化,更是认定无所不能的技术必须践踏任何禁忌,以人道的理由取消一切界限。他们看不到人类潜能与智识的界限,所有的身体对他们而言都是机器,可以任由技术支配与修补。确实,从局部与整体相互依赖的层面上看,机器和生物同样是某种系统,但机器是设计师基于特定认知视野的意识产物,生物却不是通过任何单一化程序生产而来的。事实上,生物保留着许多奇怪的随意性、多余性和不可预期性,人类对高复杂性的生物基础还所知太少,而我们至今只能“勉为其难”地依赖机械模型研究。

《数位时空记忆》 胡缙祥 数码互动装置 2011年

艺术的思维

整体看来,后现代思想是对欧洲传统的理性概念大厦的反动,是人类面对日趋被机械异化的外在环境、对西方工业化与全球现代化过程的回应。后人类主义诞生于后现代思想这个反抗的逆子,它有两大对立思潮:文化后人类主义与超人类主义。前者源于欧陆人文主义传统,承继后结构主义、后殖民主义等欧陆哲学批判理论,对技术时代持有偏见与虚无态度。后者主要营地在北美,超人类主义呼吁技术乌托邦与物质狂欢,以科技取代宗教、对抗自然,将延展独立的个体能力视为至善。艺术创作中,亦存在形式主义与浪漫主义的针锋相对。形式主义美学可以康德审美为代表,即宣称美是先验客观的,审美者是旁观者,需采取无功利的客观态度。现代的美依旧客观,即便所谓的客观是以社会建制的镜像——即传播媒介与影像生产为基础,审美者只需要“实践”这些备受社会机器推崇的品味,继而依据镜像确认自己的方位,强化其自身意志。社会的主导意识形态使个体臣服于统一的社会镜像,然而这样一来,文化就会跌落到极权的深渊中去。

美国作家柯蒂斯·怀特(Curtis White)在一次针对科学主义的交谈中提到,“(西方)自浪漫主义时期以来,艺术具备了与精神现象有关的逻辑…… 艺术具有思维,而且,近两个世纪以来的艺术发展史恰恰表明,艺术以非常独特的方式进行思维。艺术提出了这样一个问题:我们如何超越弗里德里希·席勒所说的‘文化悲剧’,即工业文化——在这种文化中,人‘只是碎片’。对席勒和浪漫主义者而言,艺术的多种形式是实现对这种悲剧超越的途径。正如毕加索所说:‘……绘画并不是用来装饰房间,它是进攻战和防御战中对付敌人的武器。’ 像戈雅的《1808年5月3日》所展示的那样,这个‘敌人’即是残忍”怀特在这里指出的是艺术具有反常逻辑,这个“反常逻辑”与终极的神学问题相似,是一种我们对人类社会感受的体验,一种基于现实主义之上的精神理性——“什么是爱?”

奥斯维辛之后,艺术作品无言地承担政治所无法负荷的责任,浪漫主义是唯意志论的主观主义,出于对启蒙主义机械理性和现代社会模式的厌恶,以及避免文化落入被具象化即物质化的危险,浪漫主义的践行者将艺术创作视为自由唯一的净土,同时把越来越不可理喻的外在机械技术性视为生命弹性的敌人,强调非理性的艺术作品是作者天才的外化。文化的内涵总离不开个体的解放,而当文化不是一种天才的产物,却是大规模机械复制的产品时,人们会被商业社会不可避免的同质性驯化。于是当代艺术的践行者们对宏大的主题再也没兴趣,拒绝主题性的表达,甚至用各种伪逻辑去组构纷呈的艺术实践,在看似理性的面貌下反斥逻辑本身。

变幻莫测的身体

我们熟知的后现代艺术实践者如杜尚、奥赫兰、博伊斯、约翰·凯奇等利用各种媒介,或让存在者显露真身,以展示存在者的在场性(in situ)——存在者是肉身的,质料性的,像我们的身体,是无常的、变换的、转瞬即逝的、本质的,或通过直接手段(比如说倒置)与间接手段(如挪用,拼凑,篡改,伪造等)去质疑、解构,甚至建构某种价值体系,却不通过说理及表征等传统艺术创作方式完成创作。如以情境建构及在场性为艺术实践手段的提诺·赛格尔(Tino Sehgal),2010年在纽约古根海姆美术馆做的行为艺术《这个进步》(This pogress),就是对把进步作为口号的欧洲人文理性主义的解构:展厅空无一物,观众进入展厅后,一名小孩迎接,一边聊天边问观众“什么是进步?”接着,小孩领观众到一名青年跟前,交接后青年继续和观众讨论原问题。最后由一名老人引导继续同样的话题直至结束。这件行为艺术作品不就是斯芬克斯之谜的当代诠释吗?熟悉典故的人知道,斯芬克斯之谜是一道事关生死的永恒之问。斯芬克斯也是一个有机赛博格,一个半人半兽的杂交体,坐在山崖上问每一个过路人:“什么东西早晨四条腿,中午两条腿,晚上三条腿?”答不出来的就要被吃掉。俄狄浦斯回答出斯芬克斯之谜的正确答案,就是“人”,斯芬克斯愕然,羞愧而死。这个谜面没有任何的隐喻,仅仅关于人的生物性,亦即人的身体从出生到死亡的外在表征。人的自然性构成了真相的一部分,强调人的自然性与强调人无法抗拒的命运之间在某种意义上是同构的,同时,斯芬克斯的自杀亦表明,人的生物性构成了古典时期的人最大焦虑,也侧面确认了身体对于人的完整的重要性。因而可以说,现代之后的赛博格意象不同处在于,它借着后人类论述赋予了斯芬克斯主体地位,使这个混杂体不再纠缠于人的概念的谜题,继而能够坦然面对,甚至质疑“人”。

“进步”在理性人文主义者那儿是一个明确的信念,但在《这个进步》中,变成一个纯粹在场的外在表征,一些没有既定意义也没有内涵的生成动作。通过布置不同年龄、性别、族裔与职业的演员,从幼童到老人(年龄的“进-步”),楼层的进阶(时空的“进-步”),不同话语的碰撞累积(语义的“进-步”),对“进步”这个概念的释义作无限增值。每一个演员询问来访者对“进步”的定义的那个瞬间,词义便会膨胀、终至无限,传统艺术创作凝聚的意义、情感与生命被消解,化作一些零碎的形式性与剧场性的对话。《这个进步》借古根海姆美术馆内部螺旋上升建筑结构,幻化为斯芬克斯,端坐于人来人往的第五大道,询问每一个过路人“现代斯芬克斯之谜”。

《第三只手》 史蒂拉 互动装置 1982年

赛博格意识

我视《这个进步》为一定程度上的互联网思维实体化。互联网思维认为意义的生产是在互动下完成,对于每一个独立的个体来说,意义都是自我意识的产物,没有先于自我而存在的绝对真理。人与人之间的碰撞发生符号互动有如流动的感知现象,每一次流动都创造新的意义。依靠技术缔造的虚拟赛博空间颠覆的不仅是旧有技术结构与商业模式,更是人对自身和世界的认知,并催生了无边界、相互冲突、非本质的新主体也就是赛博格的诞生。在数字化浪潮下,后现代艺术的民主纲领即可操控性已被大量普及与合法,每个人均可任意操纵技术手段碰撞新的意义、进行新的感性体验,同时以化身成复合的斯芬克斯为乐。从天造的身体到虚拟的化身,控制论将信息从自然身体里剥离,后人类主义者仍旧轻视肉体,不同之处是他们认为天然身躯是过时与低效的,不足以满足自我意识的扩张与新感性活动的尺度。因而他们主张灵肉分离,如汉斯·莫拉维克(Hans Moravec)在《心灵儿童》中提到,将人的意识“上传”到一个没有器官与身体限制的人造躯壳中,是延长寿命甚至永生的方法,此亦为麦克斯·摩尔(Max More)所谓“炼金术士的第三个终极梦想”。我们使用科技模拟实景或上网冲浪时,可算是体验“意识与身体分离”的状态,即所谓的非具身、离身,或“无身”。后结构主义者将人类身体看成话语系统的游戏,20世纪60年代的福柯所谓“知识考古学”就有这样的倾向,利奥塔(Jean-Francois Lyotard)业已思考了无身躯思维问题。虚拟现实(Virtual Reality)技术的出现即是出于让意识和身体分离的目的,在赛博空间的虚拟世界里我们可以拥有无数个游戏账号,同时也就拥有了无以限计的人生,我们在此中饮食男女,也就拥有了“无身躯思维”的体验。“无身”还涉及虚拟身份,社会学家蒂姆·乔丹(Tim Jordan)给虚拟身份作的定义为:“虚拟身份是个人在网络空间的一个固定身份。虚拟身份的存在表示个人已使用了网络空间的资源,以使其他虚拟身份得以认识某个稳定的网络人格。一个人可创造出多个虚拟身份,这些身份与个人现实生活的身份之关系相当复杂。”此复杂的流动关系亦被艺术家所探究,如维多利亚·韦斯娜(Victoria Vesna)1997年的网络艺术作品《Bodies@ INCorporated》,提供观众设计自己的虚拟身份的机会,不同身份的形象特质与个性需由观众制定,观众通过虚拟现实中的虚拟身份与其他虚拟身份沟通,继而产生依赖并“离身”。胡缙祥借作品《数位时空记忆》(Recaller)创造了一个具备大脑的记忆能力与思考能力的虚拟数码平台,将日常生活的真实物质虚拟数码化。个体确认自身凭借的是记忆,而人类的记忆是有机弹性、情感导向、甚至失真的,作品提出相应的“数码记忆”概念,强调数码虚拟世界中的记忆会被重制、捏造、再现与清除,抛出了数码时代冲击下有机记忆的主权消失,会否导致人类主体消隐的问题。这件作品似乎预见了人类对于自己的心灵不再自主,随着数码科技流动性、互动性的倾向,人类已然不能分清虚拟与真实之间的界限。

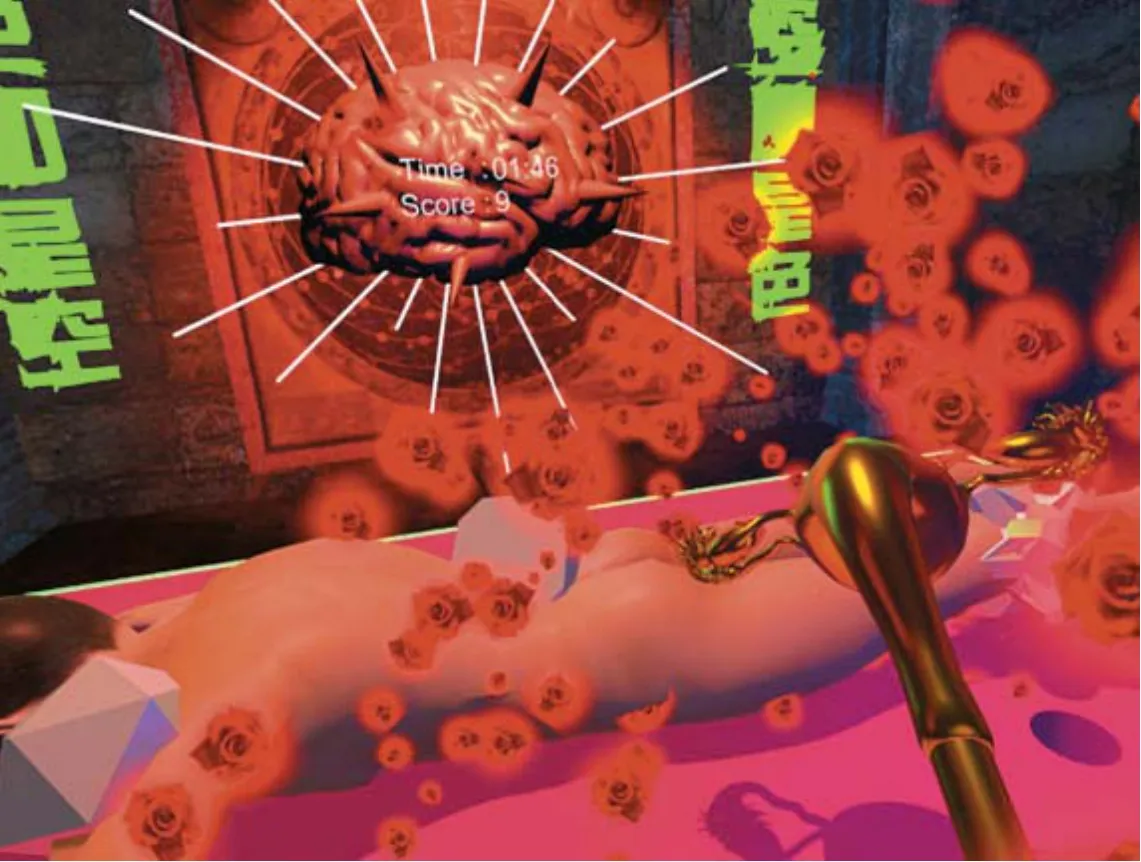

《赛博格游戏》 田晓磊 虚拟现实游戏截图 2016年

荣格认为现代人不像原始心灵那样以各种仪式和舞蹈调整内心世界,而是通过“有意志的行为”,用科学和技术把非理性变成现实,从而实现心理能量的转换。然而浪漫化非理性一旦被无限抬高,必然导致虚无与道德相对论,如艺术只有大写的艺术的意志,结果只能是艺术与艺术创造者躲进同义反复的小世界里自圆其说。艺术家与外在世界不再有关系,因为技术乌托邦中的现实与自我意识的臆想已无分别,艺术家也成为了没有内容的人,如果“人”这个定义还能被追溯的话。田晓磊2016年在今日美术馆的“我等你——无限的本体时空”个展,就像在给崇尚沉溺、享乐与强烈感官刺激的新兴美式科技宗教启蒙下的迷乱审美作脚注一般,作品以压倒性的强烈震撼策略为赛博格本体拼命呐喊,因为这样才能“摆脱地球这个监狱”,对抗一切尘世束缚,沉醉于有如性高潮一般的浩荡体验,却并不在乎这样狂热的超级福音是否和他反对的专制话语相矛盾。后资本主义消费文化公开拥抱激进的物质多元,杂交、情欲、暴力、Heteroglossia(同一语言中存在承载不同意识形态的词语或语段)与自由拼凑。身体,不论这个身体是怎样的身体,才真正是喜悦和满足的根源。尽管后人类主义的梦想和西方文化的自由主义内核无法了断干系,然而发展中国家的青年艺术家们架空并无视自身历史脉络,他们的艺术表达看似锋利实则是萎靡的逃避,他们对反文化的科技的迷恋折射了全球青年亚文化及边缘文化的趋同性,预示了数码科技推进的背后一种不受体制限制的普世新艺术发展的巨大潜能。这个科学绘制的似乎完美的后人类蓝图,到底是新瓶装旧酒还是美丽新世界?

艺术的实践或创制

艺术作品是一种自我反思的媒介,它们是美的,不是因为再现美,而是因为它们让我们意识到再现过程中的美。艺术作品的政治性,不是因为再现政治,而是因为它们让我们意识到再现过程的政治性。现代人的主体意识是基督教下的产物,古希腊时期的艺术却是一个无主体的过程。古典的艺术观中艺术是一种生成,与艺术的生成相随的是人的生成。艺术是真理得以敞开和呈现的场所,艺术家与艺术对象尚没有主客之分,审美者或艺术家自然就不可能“了解”或“认识”自己的艺术作品。艺术不是来自主体的意志,艺术也不是要摆脱俗世,创造出另一个异质性的“真理”,艺术呈现此世的真理,并让之出场。这在阿甘本(Giorgio Agamben)看来,就是让真理得以去遮障的过程,即是“创制”(poiesis)。

阿甘本跟随亚里士多德区分实践(praxis)与创制,他认为创制以外在事物为目的,而实践则不然;良好的实践本身就是目的。也就是说,创制的结果必然是不曾有过的东西,新的东西会被创制出来;而实践以完善自身为目的,是相同事物的改进和循环。因此阿甘本将创制译为“生—产”或“创造性生产”(pro-duction,creative production),将实践译为“做”或“行动”(to do in the sense of acting)。前者让“让某物出现,或让非存在变为存在,从遮蔽的状态呈现在光照之下。”所以,创制就是让真理得以实现去蔽的过程,过程中新的空间开启,真理继而呈现。阿甘本认为现代美学遗忘了创制,遗失了真理的实现。结果,人只能成为被管理、被操纵的动物生命。唯有创制可以将实相呈露,并让人成为潜能性的存在。

生成中的后人类主义

后现代主义积极投入对“人类去中心化”的工作,后人类主义更强调“去人类中心化”。后现代思想家们较共通的观点是,鉴于人类的思想必须透过语言这个工具,这个前提下,语言的极限就是人类思想的极限。所有论述都是一种社会建构,有效性往往基于论述者的权力而来,并不是该论述本身比其他论述优越,所以不存在一种最后的真理或意义。后人类主义不认为前者的“人类去中心”企图里不存在“去人类中心化”的实践,但更着重于“去中心”被如何理解与运用的问题,它不完全否认意义,却更注重意义的生成过程。也就是说,人不再被看作特殊的、优于其他动物或者机器的存在,因而某种意义上改变了此前的社会科学或人类学的潜在预设,也挑战了文艺复兴以来的人文理性主义的一个不容忽视的内核:强调欧洲白人男性以自身命名的“人”的优越性、唯一性和特殊性。后人类正在生成,它令“人”的身体与意识真正地囊括了异己(others)。

人文理性主义中潜在的人类中心主义核心,导致了“性别、阶级、种族”等后现代议题开始浮现时,虽然“人”的概念受到冲击,即以“欧洲白人男性”自身来命名的“人”的主体模式形成的压迫秩序开始被质疑,而“人”本身未受到挑战。凯瑟琳·海尔斯(N.Katherine Hayles)认为后人类的论述并不指向人类的终结,却是关于特定的“人”的观念的终结:那些有财富、权力以及闲暇的白人男性,那些将自身定义为可以通过个人力量与选择,实践自身意志的自主的存在的人。所以最为致命的不是后人类自身,而是“将后人类论述为一种关于自身的自由主义观点相连接”。海尔斯将后人类关联到了阶级的命题上,也就是说与其忧虑人的终结,不如反思现代人这个主体的建构性,以及主体内在包含的阶级性。赛博格究竟是一种怎样的生命/心灵形态?它建构了怎样的新人类观念这种种追问,其实并未真正构成后人类主义讨论的重心。长期以来,“非人”的斗争方式是稳定“人”的压迫秩序并获得“人”的承认——后人类主义试图解构的是人在阶级、性别、种族方面的社会建构性,而不是人的生物性。在这个意义上,“后人类”描绘了一个更为彻底的异己,甚至不惜将自身异化,从而迫使从先在的、具有元话语性的“人”,变成了可以讨论、追问的事物。历史上的启蒙运动企图彻底否定神话,然而神话中有自己的反题,运动的摧毁意图把人纳入了另一个刻意强加的藩篱中,继而运动最终走向了自己的反面。无论历史会否重演,我们不妨拭目以待。

[1]Agamben,G. (1999). The Man Without Content:Stanford University Press.

[2]Badmington, N. (2000). Posthumanism:Macmillan Education UK.

[3]Borzek,J. (1964). Recent Developments in Soviet Psychology. Annual Review of Psychology,15,p. 493-594.

[4Campbell,N. S.,Mike. (2010). The primitive, technology and horror:A posthuman biology. ephemera, 10(2),p. 152-176.

[5]Clark,A. (2004). Natural-born Cyborgs:Minds,Technologies,and the Future of Human Intelligence:Oxford University Press.

[6]Deitch, J.,& Friedman,D. (1992). Post human: FAE Musée d’Art Contemporain.

[7]Dictionaries,E. A. H. (2016). American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition:Houghton Mifflin Harcourt.

[8]Dyson,G. B. (2012). Darwin Among The Machines:The Evolution Of Global Intelligence: Basic Books.

[9]Feenberg, A. (2009). 什么是超人类主义?(Transhumanism? ). 绿公司, p24-25.

[10]Foucault, M. (1983). L’écriture de soi. Dits et écrits, t2, 1237.

[11]Grof, S.,Couturiau, P.,& Rollinat,C. (2009). Psychologie transpersonnelle:J’ai lu.

[12]Haraway, D. J. (2007). Manifeste cyborg et autres essais: sciences,fictions,féminismes:Exils éd.

[13]Hayles,N. K. (2008). How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics,Literature, and Informatics:University of Chicago Press.

[14]Heuman,L. (2014). The science delusion Tricycle,23(3).

[15]Itelson,L. (1963). Pedagogy:An Exact Science? U.S.S.R.,85(10-11),p.10.

[16]Jordan,T. (2003). 《网际网络的冲击 : 网际空间与网际网络的文化与政治》(江静之译).韦伯文化.

[17]Jung,C. G.,& Yongsheng,W. (2011). 荣格文集 (王永生译). 北京国际文化出版公司.

[18]Kelly,K. (2009). Out Of Control:The New Biology Of Machines,Social Systems,And The Economic World:Basic Books.

[19]Lyotard,J. F. (1988). Si l’on peut penser sans corps Paris:Édition Galilée.

[20]Moravec,H. (1988). Mind Children:The Future of Robot and Human Intelligence:Harvard University Press.

[21]More,M. (1994). On Becoming Posthuman. Free Inquiry,14(4),p.38-41.

[22]Pearsall, J.,& Trumble,B. (1996). The Oxford English Reference Dictionary:Oxford University Press.

[23]Segal,J. (2009). Programmer un pays : cybernétique et matérialisme dialectique en RDA Intermédialités:histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality:History and Theory of the Arts,Literature and Technologies,13,p. 115-139.

[24]Stiegler,B. (2001). La technique et le temps: Le temps du cinéma et la question du mal-étre: Galilée/Cité des sciences et de l’industrie.

[25]Wolfe,C. (2010). What is Posthumanism? : University of Minnesota Press.