在“二十三亩地”里“重生”

——记海南省三亚市崖州区禁毒志愿者潘立武

2017-06-05张慧超

本刊记者//张慧超

在“二十三亩地”里“重生”

——记海南省三亚市崖州区禁毒志愿者潘立武

本刊记者//张慧超

当前,中国改革进入攻坚期和深水区,各种社会矛盾交织叠加,诱发、滋生毒品问题因素大量增多,给禁毒工作带来严峻挑战。海南省禁毒委员会从2016年11月至2019年底,在全省范围内开展禁毒三年大会战,实施严打、严整、严堵、严收、严管、严教、严奖、严责的“八严”工程。

海南省三亚市崖州区政法委积极响应,创新禁毒方式方法,寻找正面宣传典型。潘立武作为有过吸毒经历的禁毒志愿者,受到来自各方的帮助与关爱,戒断毒品的十年间辛勤创业。如今,他决心筹建“戒毒农场”,帮助更多吸毒人员戒断毒瘾,将爱心传递。记者亲赴海南三亚崖州区,多次与其深入交谈,倾听他心底最真实的声音,并将他的戒毒故事梳理成文,以飨读者。

潘立武在田间劳作

他熟练地掐掉了秧苗上多余的枝丫,好让豆角的藤蔓有充足的营养长得强壮,这样才能顺利地爬架。

两个月之前,他雇工摘完4亩地的豆角,收成还不错,除去人工费用和秧苗肥料的成本,还能赚个万八块钱。

“这是磷肥和羊粪”,潘立武指着每垄地间凹陷处的白色粉末告诉记者。在这23亩的田地里,他显得自在许多。毕竟,这已经是他种地的第10个年头,也是他戒断毒品的10年间最常来的地方。

2016年末,记者在海南省三亚市崖州区保平新村见到了潘立武。他个头不高,身板敦实,浓眉大眼,长相憨厚。阳光下,他黝黑的脸被晒得发亮。因为刚嚼完槟榔,嘴唇泛着红色,跟他的脸色搭配,却也不突兀,似乎这就是海南汉子该有的模样。

“有人对我说,你都戒了10年了,你成功了。我说,我还没有成功,在我看来,只有到死都没有再沾,才能算得上真正的成功。”

或许因为曾经历过常人难以想象的绝望,关于死,潘立武并不忌讳。言谈间,他有意无意谈及了多次。

“我们那一批吸毒的有18个人,现在还剩3个,其他人都死了。”

“我身边还有人在吸毒,我最近准备让他戒。”

吸毒这件事对于潘立武来说,也不再是难以启齿的话题。虽然,时间早已磨平了毒品曾在他身上留下的痕迹,但潘立武依然选择了分享。甚至,他已经勇敢地走到了台前,向众人揭开自己那段不堪回首的过往。

不久前,在崖州区政法委的大力支持与帮助下,潘立武成为了一名禁毒宣传志愿者。他说,“我想帮助更多的人戒毒,让更多人认清毒品的危害,别因为无知,走上我当年的老路”。

好奇作祟无知令其误入歧途

潘立武讲话的声音不大,语速也慢,但对于过去的事,他记忆深刻。回忆起第一次接触毒品时的情形,潘立武说:“一辈子都不会忘!”

1994年中秋前夕,晚上11点钟左右,已经没有了白天的灼热,阵阵微风吹过,还有些凉爽。

皎洁的月光下,几个从三亚回来的社会青年,来到了村里的一片槟榔园。当时,潘立武正无所事事地躺在那里。他们喊潘立武起身,腾出个地方。

“他们用刀片把像沙子一样的东西在烟盒锡纸上面碾成粉末,接着用打火机在锡纸下面烧,然后每个人拿根吸管,吸那个冒着的烟。”

好奇心驱使,潘立武并没离开,站在旁边怔怔地望着。

“来吧,别看了,给你一口。”因为年少无知,潘立武根本没有多想,就去吸了两口。

“苦,相当苦,跟吃药一样。”然后,他就吐了,疯狂地吐,把胃里东西吐完后,开始吐黄水。隔了三四天,他又吸了一次,又吐了。

“既然那么难受,为什么还要吸?”

“又不是拿钱买的,不吸白不吸嘛!他们都吸我就吸,那时没有考虑会上瘾。”

大概反复了两三次后,潘立武渐渐从翻江倒海般的“苦”中,体会到了一阵莫名的“快感”,从此,他不看电视、不看书,地里的活也干不了,整天无精打采,感觉浑身没劲儿。

那一年,潘立武19岁。

信任崩塌毒品让他愈陷愈深

1996年,随着三亚许多房地产企业破产,原来村里一些在外贩毒的人都从三亚回来了,还带回了注射毒品。

“第一次朋友帮我打,注射后感觉鼻子痒痒的,头脑蒙蒙沉沉的,有一种无法形容的亢奋和舒服。”

也就是在这一年,潘立武吸毒的事被家人发现。在父母疯狂的谩骂声中,在亲友的不解与疏远中,潘立武在毒品的侵蚀下愈陷愈深。

9月正值槟榔丰收的季节,潘立武的母亲收购了两三千斤槟榔。于是潘立武就偷自己家的槟榔拿去卖。“每天卖十斤八斤就够自己吸了。”

10月底槟榔收完,他开始偷家里值钱的东西卖,东西卖完了,就偷家里的钱。“记得当时家里卖槟榔有3万多块,每次我就一二百地拿,到过年差不多就全部偷完了。”

无家可归的吸毒人员,有时会到潘立武的地里过夜,还留下了一次性针管的包装袋

1999年,在母亲的苦苦劝说下,潘立武开始了第一次自愿戒毒。潘立武说,当时他原本跟母亲说好进去戒毒三个月就保他出来过年,哪成想,一去就是一年。

“一年回来还不到一个月,马上又吸了,2001年又被抓。”潘立武说,第一次自愿戒毒回来,他真的不想再碰了,可是当时他无所事事,加上家人的不信任,亲戚朋友们的疏远,还有周围邻居整天说三道四,他感觉自己无处可逃。

潘立武说,最难过的是家人不再信任他。特别是父亲,每次怀疑他吸毒,都会主动报警,让警察来抓他。

“本来不吸,他们非说你吸,气得我说吸吸吸,那就吸,反正老爸老妈都这样了,那时候真的心里想一下子吸就吸死了,或者一针打死算了。”

然后,潘立武变得很少回家。有时七八天回去一次,换身衣服,马上又离开,有时十天半个月也不回去一次。与他回家间隔时间同样增加的,还有他的毒品注射量。

“从开始一天注射几十块钱,发展到七八百,甚至一天要打上千块钱。有时为了贪图快感,还经常打过量。”

“一打过量就会吐,还有的人当时就打死了。我见过一个注射过量死的,全身都是黑的。那时我根本就不害怕,已经麻木了。”

潘立武回忆说,那段日子里,“白天最难过,到了晚上还好过些,两人一组去偷槟榔,卖了钱就去买毒品,每个晚上都偷到天亮”。

潘立武逐渐体会到了什么叫生不如死。“难受时就像感冒发烧一样,全身起鸡皮疙瘩,你轻轻拿针打下去,人马上就好,像个正常人。”

远离了亲人,脱离了社会,被毒品控制的潘立武,除了肉体上受尽折磨,精神上也几近崩溃。2002年,他曾偷偷跑到山上,想要自己戒毒,但还是以失败而告终。

“没办法,想戒戒不掉,想一针打死,也死不了。”就这样,潘立武一次又一次地在戒毒路上的原点徘徊,10年青春也悄然消逝。

收获关爱感恩使他重燃希望

2004年底,潘立武被送去了戒毒农场。

“在里面最怕放假,平时有事干还好些,但是一到放假,特别是春节,里面的人都好像病了一样,无精打采的。有的人还在里面哭,问起来,他们就说想家。”

“有个人在里面待了两年,他儿子来看他,从外面玻璃那叫他,他都认不出。他回来哭得要命,但是哭也没办法,在里面,谁也救不了谁。”

潘立武说,自己在戒毒所戒毒期间,都是母亲去看他,却从未见过母亲流泪。直到去了戒毒农场,由于地处偏远的深山,交通很不方便,母亲第一次流下了眼泪。

“她说,我不管你了,农场交通不方便,我这是最后一次来看你了,我老了, 你要吸就吸,要怪就怪吧。”

母亲的泪水滑过日渐苍老的脸颊,流进了潘立武内心柔软的最深处。

2005年6月26日,海南省推出了以“探索健全人格、美好品德、消除毒瘾、标本兼治”的精神戒毒模式,并成立了海南省精神戒毒救助中心。潘立武作为第一批进入中心学习的53名学员之一,在救助中心接受了传统文化教育学习、组织训练和心理辅导。在这里,他遇到了像妈妈一样的胡敏老师。

“她从来不把我们当成吸毒的人看,她就说,你们是生病了,让我来照顾你们。从来没有人这么关心我,包括我家里的父母都没有。”至今,潘立武仍能流利地背出胡敏的手机号码。

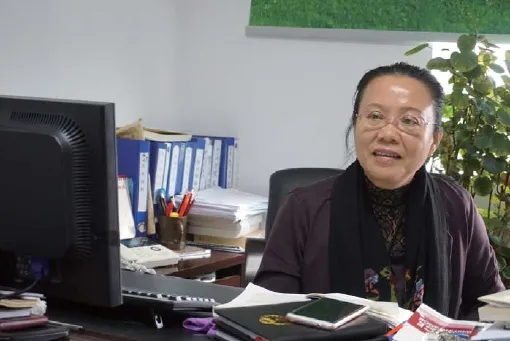

海南省戒毒局戒毒指导处副处长胡敏接受记者采访

在胡敏老师无微不至的照顾下,数次进出戒毒所、原本对戒毒早已经失去信心的潘立武,逐渐转变了思想,重新树立了戒毒的信心。

2016年12月,记者在海南省戒毒局见到了当年潘立武戒毒的指导老师胡敏,她现任海南省戒毒局戒毒指导处副处长,虽然已经调离精神戒毒救助中心多年,但至今她仍与许多学员保持着联系。

胡敏说,因为工作的特殊性,高墙外也是她工作的重点。她平时尽可能多地关注“毕业”学员们的近况,包括家庭、就业和与社会的连接。

胡敏回忆说,“刚到救助中心的潘立武有些木讷,不善言辞,对戒毒保持着怀疑的态度。”

“我们常说,他们是折断了翅膀的天使,我们希望通过精神救助,挖掘他们被毒瘾压抑之下的真善美。他们虽然是社会秩序的破坏者,但他们其实也是受害者。”

胡敏说,前不久他刚跟潘立武通过电话,得知他成为了一名禁毒志愿者,她很替潘立武高兴。“因为这种社会角色的转变,对潘立武来说,意义重大。现在,他已经对生活充满了希望。”

潘立武说,另一位在他的戒毒道路上给予了无限帮助的,是海南省三亚强制隔离戒毒所政治处副主任邱佳伟。

邱佳伟从事禁毒工作已经超过二十个年头,2005年,他因为工作关系与潘立武相识。2006年,潘立武从救助中心学习出来后,便定期去他那里报到。从此,邱佳伟也开始了对潘立武长达10年的关心与照顾。

“邱主任一有时间就过来,他说你不要吸啊,你是我带出来的兵,你再吸就没有办法了。”

“邱主任隔三差五就会打电话来问候我,问我有什么困难,有什么需要帮助。”

潘立武说,2015年的一场暴雨,他的瓜菜全部亏损。雨水还没退,邱佳伟就打电话询问他有没有损失,能不能挽回一部分。

潘立武给邱佳伟介绍他地里的情况

没过几天,邱佳伟就到家中来看望他,还给孩子们买了学习用品。在得知暴雨导致损失金额多达十几万元后,邱佳伟还协调崖州区政法委,给潘立武送来了部分补贴。

邱佳伟说,戒毒人员回归社会面临很多的困难,他们最需要的就是社会的关爱,家庭的理解和信任,当然,也更需要他们自己通过努力去证明自己。

“戒毒不容易!看到潘立武,我心里多少有点成就感。出来十有七八都回头了,不回头的都奔了黄泉路了,你说我们这工作还有什么意义。”

据了解,当前,全球戒毒的巩固率只有9%,即使是戒毒技术比较先进的美国等发达国家的复吸率也高达90%以上。根据公开报道,我国不少地区复吸率高达90%。

邱佳伟告诉记者,从事禁毒工作这二十多年来,像潘立武这样坚持10年不碰的少之又少。他看了《2015年中国毒品形势报告》后非常担忧,因为新型合成毒品破坏性极强,利用新型途径传播的速度又非常快,并且吸毒人员低龄化特征突出,严重危害着社会的和谐稳定。他希望能够通过媒体呼吁,将毒品预防教育纳入全国中小学的常规课程,而不要总是搞“一阵风”式的宣传活动,“这种宣传根本无法直击人们的心灵,风来时轰轰烈烈,风走后毫无实际意义”。

辛勤创业23亩地里重获新生

“如果不是他,就不可能有我的今天。”这句话,潘立武重复了多次。

潘立武口中的他,叫张孝,与潘立武同村,比他年长十岁。说起张孝,潘立武的眼眶潮湿,语气也有些哽咽。

“2006年8月,我刚从救助中心回来没几天,跟他坐在村口聊天,他就问我,想种地吗,这个季节种什么好?我就说想种啊,但是没钱也没地啊!”

几天后,张孝找到了潘立武,让他去地里干活。

原来,张孝已经帮潘立武承包了23亩地,还垫付了5万元租金。拖拉机打完地后,张孝又给潘立武买好了秧苗和2000元架豆角用的竹竿架。

就是在这23亩地上,潘立武宣泄了人生最旺盛的体能和精力。汗水的付出换来了丰盛的瓜果和殷实的口袋。

当年,他便通过自己的努力,将5万块钱如数还给了张孝。除此以外,还有13万元的盈余。他又拿了两万元钱给张孝以示感谢,可张孝说什么都不肯收。

潘立武说,他是后来才得知,因为给自己承包土地,张孝的老婆跟他大吵了一架,这让潘立武的心里很不是滋味。他说,自己能做的,就是把地种好,不要辜负了人家的信任。

“那时候天天跟他在一起,也不去哪里玩,就坐下喝喝茶,他就说,你现在赚了有钱了,你想吃就吃啊!”潘立武说,他心里明白,张孝这是在提醒他,别再“回头”。

有几次,潘立武与本村的其他吸毒人员在一起,被张孝看见,张孝像大人打孩子一样打了潘立武。潘立武说,对于张孝的误解,他没有争辩,也没有解释,只是一再地在心中告诫自己:不能让张孝失望。

2011年,张孝因为一场意外,不幸离世,这给潘立武带来了极大的触动。

“给我启发最深的就是他,一个不吸毒的活生生的人在我眼前说走就走了,而我们却还不好好珍惜(生命)。”潘立武低声叹了口气。

在张孝的家中,记者见到了张孝的爱人吉承荣。

“他第一次来我家我有点不高兴,听说他是吸毒仔,不想交他,我丈夫跟我说,你不要把他当作吸毒仔,你要多关爱他,尊重他,社会就要给他关爱,他就会好。现在,就是他(潘立武)经常过来帮我……”说到这,吉承荣眼眶噙满泪水。

潘立武请来的工人们正在他的地里打药

吉承荣说,丈夫意外走后,留下她跟3个上学的孩子,家里还有老人以及十几亩地需要打理,这几年,多亏了潘立武一直在帮忙。

至今,潘立武也不知道当年张孝为什么会对他如此信任。而这份信任,也在潘立武心中增添了更多一份的责任。“他(张孝)三个孩子都在上大学,现在就希望他们都能找份好工作,有个好归宿,我就放心了。”潘立武对记者说。

感同身受帮扶“瘾君子”回归社会

“已经有四个人戒了,还有一个我正准备让他戒。”对于自己正在做的事,潘立武说的有些“云淡风轻”。潘立武说,吸毒人员回归社会面临的种种困境,他感同身受:没有用人单位接收,住宿一刷身份证就会有人报警,甚至跟家人一起吃饭都会被嫌弃,要用一次性的碗筷自己蹲在角落吃,还会因为不好意思去盛第二碗饭,根本吃不饱……

“有个小伙子跟女朋友谈恋爱,女方家人知道他吸过毒后,说啥也不同意了。小伙子受到很大打击,复吸了,现在已经死了。”

“包括我第一次回来我都不想复吸,没办法,他们也有他们的难处。”潘立武说,很少有人能够真正体会到吸毒人员重新回归社会的痛苦心声,面对现实中的许多无奈,他们最后往往也只能用毒品来麻痹自己。

“他们也会问我,你怎么能忍住不吸呢?我就说,你们有钱你们吸,我没钱,我就不吸咯!”

潘立武说,虽然他只是用玩笑的方式回答,但事后也有吸毒人员体会到了他这番话背后的良苦用心。现在,潘立武经常会雇用有过吸毒经历的人到地里帮忙,潘立武说,他就是想给他们一口饭吃,像当年张孝帮助他一样。

在潘立武的帮助下,戒毒人员有了稳定的收入来源,也有了事情做,渐渐地,已经有4个人回归到正常的生活。还有一个人,也在潘立武的帮助下正在戒毒,“他现在的毒品注射量从以前300元每天降低到了100元每天。”

“我就让他24小时跟着我,有时候毒瘾上来,我会用一盆冷水泼他。反正我给他承诺了,只要他能把毒戒了,我就一定管他吃喝。”

因为有过同样的经历,又有相关的戒毒经验,潘立武也在尽自己最大能力帮助身边的吸毒人员戒毒。但也正因如此,总少不了要与吸毒人员来往,父母至今对他仍没有完全信任。

“就前两天我在洗手间冲凉,冲得时间长了一点,我老爸还说我在里面吸毒。”潘立武说,自己已经戒断十年,想要赢得亲人朋友的信任都如此之难,刚刚回归社会的戒毒人员就更可想而知了。

梦想起航计划筹建“戒毒农场”

潘立武说,从2006年回归社会至今,他一共梦到过八次又被关进戒毒所,他说,在梦里他很害怕,醒来后都还清楚地记得梦里的内容。

“你害怕什么?害怕让爱你信任你的人失望吗?”

“怕啊,但是我怎么可能让他们失望呢?我不会的。”潘立武依旧声音不大,语气却很坚定。

如今,潘立武也已经是三个孩子的父亲,他想通过自己的努力,给家人创造更好的未来,也希望用感恩的心回馈社会。

在潘立武眼中,这是一片承载满满感恩之情的土地,是让他重生的土地

“我想帮助更多的人戒毒,我想让他们知道,毒品是可以戒掉的。”现在,潘立武一有空就会走进学校和戒毒所,分享自己的戒毒经历,他希望孩子们不要像他当年一样,因为无知和好奇,误入歧途。也希望能通过自己的戒毒经历,让更多的戒毒人员重拾信心。

除此之外,潘立武还想办一个养猪合作社,条件合适,还想在合作社里弄一个兰花基地。除了能够不再“看天吃饭”,还能帮助更多有过吸毒经历的人。

“我现在那边(地里)一天有七八个吸毒的,有的十块二十块都叫我给,我都给,因为我理解他们,我以前也是这样,所以我以前想搞个合作社,把他们接收到里面,他们个个都高兴。”

得知潘立武的想法,海南省戒毒局戒毒指导处的胡敏对他善意的出发点给予了肯定,但同时也给他提出了一些建议。

“如果从社会管理学的角度出发,我是不赞同他这样做的,政府的事情让政府来做,我是这样想的。吸毒人群聚集在一起,你没有告诉他们有效的拒绝毒品的方法,没有去帮他做社会关系上的连接,没有扶持他就业,他们总会走向社会的,不能一直萎缩在角落里,这应该是政府做的事。”

胡敏认为,三亚市崖州区政府可以利用潘立武农场的优势和他的典范作用,召集有过吸毒经历并决心戒毒的人员一起,在农场里就业,但农场一定要配备专业的社工进行指导。

“现在主要是资金的问题,邱主任很关心我这个事,他让我算了一下,建这么一个合作社大约需要50万元,我现在没有那么多资金,反正只能走一步算一步,材料有些可以先欠着,养猪场我一定要建,年后就准备动工。”

潘立武说,现在地里的药都已经打完了,就等着春节摘豆角。如果天气热,春节能摘两次,如果天气冷的话,初三应该就能摘了。他期盼今年的收成能好些,他好能多积累些资金,筹建农场。

时不时,潘立武会更新他的微信朋友圈,他发布的小视频中,23亩绿油油的庄稼长势很好,微风吹过,豆角跟着微微摇晃,充满了希望。

采访后记

采访虽已结束,但长长的豆角挂满竹架的画面,时常浮现在记者的脑海。如今,这23亩地已经成为潘立武余生中至关重要的符号,这个符号充满了正能量与希望。而胡老师的爱、张孝的信任、邱主任的关怀,还有三亚市崖州区政法委的大力帮扶,是符号化的“23亩地”,共同化作了这片土地上的充足养料,滋润着潘立武日渐强大且坚定的内心。

潘立武说,他希望通过自己的努力,给予更多曾与他有过同样经历的人以“23亩地”式的温暖,他盼着自己的养猪合作社能够早点建成,让更多无家可归的戒毒人员,早日回归社会。