南猪北养,中国猪业打响转型攻坚战

——数据详解南猪北移战略下,东北养猪的形势与展望

2017-06-05

南猪北养,中国猪业打响转型攻坚战

——数据详解南猪北移战略下,东北养猪的形势与展望

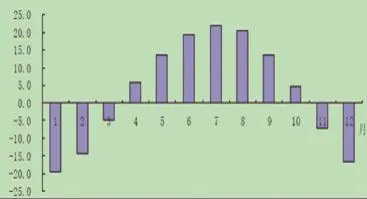

生猪养殖是我国畜牧业的重要支柱产业,回眸生猪产

业发展历程,“一年涨、一年平、一年跌”的“猪周期”,见证了业内无数散养户的退出、中小企业的减少、大型龙头企业的崛起,养猪业经过了一轮又一轮的深度洗牌,却又深陷迷惘。

随着养殖利润不断提高,南方环保压力日益的增大,以及国家政策鼓励引导,许多企业逐渐把建设重心由南向北转移。动辄数百万的生猪养殖项目纷纷落地东北,一时间东北似乎成了养猪业的香饽饽。据初步估算,至2025年,东三省仅这些上市集团的生猪出栏量就将达3,200万头,约占东三省年出栏量的50%。“良猪北养、精品南运”工程的大幕已经悄然拉开……

1 环保重压之下,养殖行业重新布局谋发展

近两年随着多个环保政策的密集出台,许多养猪业者黯然神伤。有的猪场被关闭拆除;有的想扩大规模没有场地;有的发愁排污治理投资过大。为此不少养猪人还与政府管理者僵持不下。实际上,在环保等因素的影响下,产能恢复进程受阻,而且除了环保,资金、养殖风险等都是难题,所以无论是小养殖户还是大猪企所面临的挑战和实际难题都是一样的,所以短期之内生猪难以恢复高位,甚至可以说会比正常恢复所用的时间长一些。

据相关数据库显示,2016年商品猪出栏6.85亿头,2016年猪肉平均价格达18.49元/kg,若按一头商品猪110kg计算,生猪规模将达到1.39亿元,为万亿级市场。

2016年,全年猪牛羊禽肉产量8,364万t,比上年下降1.1%。其中,猪肉产量5,299万t,下降3.43%。

我国是生猪养殖和肉品消费大国,养猪业是关系国计民生的产业。展望未来,南猪北移已成大趋势,规模化养殖正在逐渐加剧,低成本时代开启,在国家政策指导下,养猪人应将压力转为动力,不断提升养猪业发展水平。

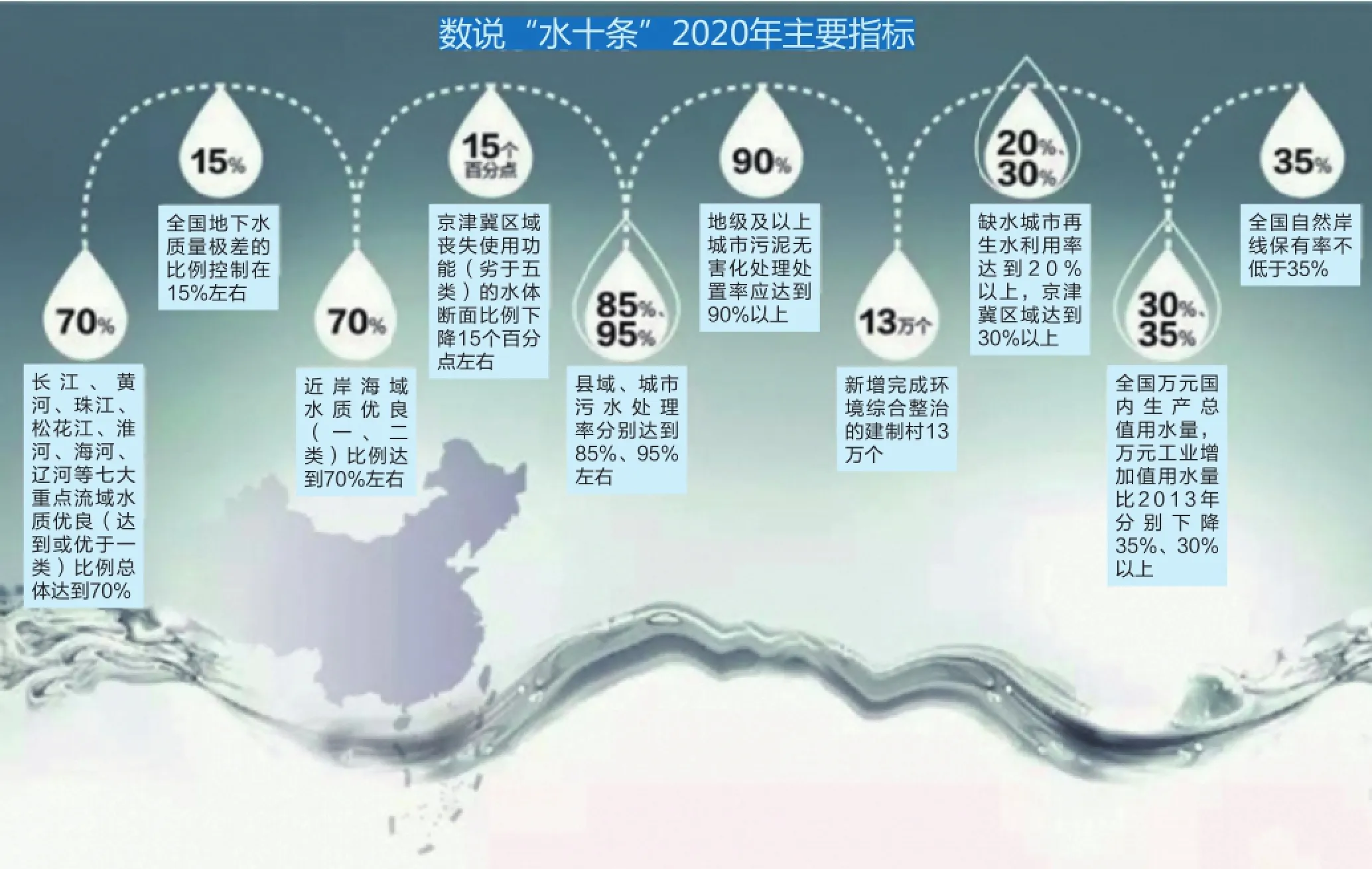

近年来出台的环保政策如下:

●2015年底《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》发布,全国禁养区划定范围持续扩大,划定区域从最初的南方水网地区逐渐向内陆、西部、北部地区转移。截至目前,超过20个省已经划定禁养区,并启动了猪场拆迁行动。数据显示,2016年南方水网地区调减生猪1,600万头。

●2016年5月31日,国务院发布“土十条”,明确要合理确定畜禽养殖布局和规模,强化畜禽养殖污染防治,严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用,防止过量添加,促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用,在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设,到2020年,规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例将达到75%以上。

●2016年11月21日,国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》,提出要将控制污染物排放许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度。到2020年,完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作,养殖也需要有排污证,一企一证,而且必须要按证排污,违法排污行为将受到严厉打击。

●2016年12月25日,《环境保护税法》正式通过,将于2018年1月1日起施行。明确指出,农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物暂予免征环境保护税,意味着规模养殖即存栏规模大于50头牛、500头猪、5,000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场需要交纳环保税。

●2016年12月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,强调要大力推进畜禽养殖污染防治。划定禁止建设畜禽规模养殖场(小区)区域,加强分区分类管理,以废弃物资源化利用为途径,整县推进畜禽养殖污染防治,养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。并再度强调,2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。

●2016年4月,为进一步加大对畜禽水产养殖粪污的治理力度,指导地方加快生猪养殖布局调整,农业部发布了新中国成立以来的第一个生猪产业规划,其中根据对全国不同省份进行进行划分,最终规划为:限制养殖、适度养殖、潜力养殖、重点养殖四大地区。

重点发展区

绿色部分为重点发展区,包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省(市),均属于传统生猪主产区,养殖总量大、调出量大,可稳定我国猪肉供给的核心区域。

全国不同省份养殖规划区域注:红色为限制养殖;黄色为适度养殖;蓝色为潜力养殖地区;绿色为重点养殖地区。来源:爱畜牧。

约束发展区

红色部分为限制养殖的地区,为京津沪等大城市,以及江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东等南方水网地区。这些地区受资源环境条件限制,生产发展空间受限,未来区域养殖总量保持稳定。根据数据来看,这些地区的生猪出栏量大概为2.6亿头,约占全国7亿头的37%左右。

潜力增长区

蓝色部分为潜力增长区,包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州等地,这些地区发展环境好,增长潜力大,是我国猪肉产量增加的主要区域。随着大型企业不断转移到潜力增长区进行养殖等相关工作,这类地区也相继出台了相关的法律法规,用于促进当地养殖业的发展,保护环境。

辽宁(辽):2015年12月31日《辽宁省水污染防治工作方案》发布,2016年底前要完成全省畜禽养殖禁养区划定,2017年底前要依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。此举意味着生猪禁养由南及北,土地资源丰富、环保压力较小的北方养猪大省辽宁也要开始“拆猪场”。

吉林省(吉):《吉林省清洁水体行动计划(2016-2010年)》提出加快划定畜禽养殖禁养区,依法关闭或搬迁禁养区内规模化养殖场(小区)和养殖专业户,加强畜禽养殖污染防治,对新、改、扩建规模化畜禽养殖场实施雨污分流,配套建设畜禽养殖废弃物资源化利用设施。

黑龙江省(黑):《哈尔滨市水污染防治工作方案》提出,2016年底前,各地区完成辖区内畜禽养殖禁养区划定工作,组织编制畜禽养殖场(小区、专业户)关闭或搬迁方案;2017年底前,完成清理整顿,向社会公布禁养区划定结果,并报省级畜牧兽医及环境保护行政主管部门备案。

内蒙古(蒙):2016年7月份,关于进一步贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》促进养殖废弃物综合利用加强污染防治的通知中指出,禁养区划定应于2016年底前完成,2017年底前,依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽规模养殖场(小区)。

适度发展区

黄色部分为适度发展区,包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏等7省区,地域辽阔,土地资源和农副产品资源丰富,但是生猪养殖基础薄弱。应推进适度规模养殖和标准化屠宰,推行生态养殖,发展优质高端特色生猪产业。

“顺势而为”是兴业的关键,何为“势”?从上述密集发布的法规中不难看出,环保禁养是“势”,此大势不可违。但有禁养限养的地方,同时也有了鼓励养殖养猪的地方,这就是可顺之“势”。

2017年的中央一号文件的主旨是“农业结构改革”,关于畜牧业的结构改革主要提到了生猪布局改革的问题。文件中只有一句话,而之于养猪业者品味的却是未来发展的方向,那就是——养猪者的出路在于北上创业!

2 “南猪北养、精品南运”如火如荼,大企业先行

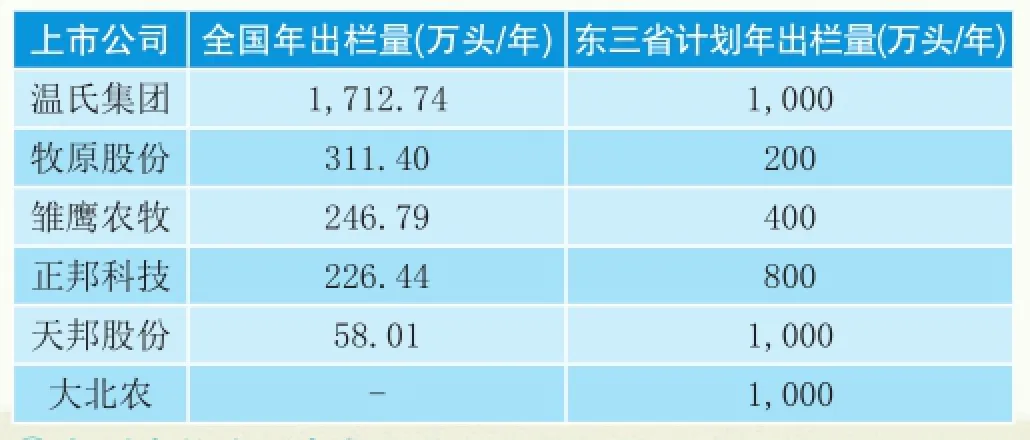

农业部畜牧业司司长马有祥在“当前畜牧业主要形势与任务”报告中指出,南猪北移趋势明显,大企业纷纷在东北以及内蒙古建场,如果产能完全释放,将新增出栏1亿多头。近年来,大型养猪集团、饲料企业都发布了未来养猪计划,若这些目标最终实现,增加的产能将可以按照亿头计算,也将最终弥补禁养拆迁、散户退出带来的市场空缺。下表为各企业计划出栏数及预计实现时间。

各企业计划出栏数及预计实现时间

2016年,随着猪价狂飙,养殖利润不断地提高,许多农牧企业纷纷把大量资金投入到养殖建设中来。而随着南方环保压力日益增大,以及国家政策鼓励引导,这些企业也逐渐把建设重心由南向北转移。动辄数百万的生猪养殖项目纷纷落地东北,一时间东北几乎成了养猪业的“香饽饽”。

据初步估算,至2025年,东三省仅这些上市集团的生猪出栏量就达3,200万头,约占东三省年出栏量的50%。地区水网较少,环保限制较少,粮食丰富便宜,土地资源非常广阔。事实上,早些时候就已经有独具慧眼的养猪大企业盯上了东北这个天下粮仓。

部分上市公司商品猪经营数据

温氏集团

作为农牧业的龙头企业,温氏集团在2011年8月18日开始,就以辽宁朝阳为起点,开始其发展东北生猪养殖业的征程。时隔5年,温氏集团已完成其在东北三省千万头生猪的布局。

正邦集团

2012年6月10日,正邦集团200万头生猪养殖项目就已正式落户吉林省扶余县;同年6月13日,正邦集团与黑龙江省签署了600万头生猪产业项目的投资协议。2016年8月31日正邦集团与赤峰市政府签订《500万头生态养猪全产业链项目框架协议》该项目总投资额约80亿,建设用地约30~50万亩,项目选址拟定于赤峰市克什克腾旗、巴林左旗、林西县、翁牛特旗、敖汉旗等5个县区内。截止目前,正邦集团在东北三省地区已初步实现年出栏80万头商品猪的目标。

雏鹰农牧集团

计划在吉林省洮南市投资建设的400万头商品猪养殖项目也于2013年7月敲定。2015年,一批生猪产业项目也陆续开工建设或投产。

大北农集团

计划在2020年前,在东三省控养1,000多万头商品猪。2016年9月中旬,其在东北第一个拥有1,200头母猪的猪场也正式开始投产,预计该场肉猪年出栏量达2.5万头/年。

①大型农牧企业争相北上

生猪区域养殖产能正在发生较大调整,东北及内蒙古

宁波天邦股份有限公司

2016年11月2日宁波天邦股份有限公司与黑龙江省森林工业总局在哈尔滨签订了千万头生猪养殖战略合作项目协议,并计划率先在东方红林业局启动100万头生猪养殖项目。

牧原集团

年出栏生猪311.4万的牧原股份也于2015年开始在龙江县开工建设其年出栏200万头生猪的项目。并拟分别出资2,000万元在河北省广宗县、内蒙古通辽市奈曼旗、内蒙古赤峰市敖汉旗、内蒙古翁牛特旗、河南省南阳市淅川县设立5家新公司。

2016年全国各省肉猪出栏占比

江山市养猪场

江山市位于浙赣闽三省交界的江山。近年来,江山围绕“五水共治”,倒逼养殖业转型升级,先后关停8,446家“低、小、散”的养殖场,铁腕治理养殖污染。2016年6月21日,江山市政府与内蒙古科尔沁左翼后旗签订战略框架协议,共建科尔沁左翼后旗江山市绿色养殖产业园,拉开了浙江“南猪北养”的序幕。

此外,中粮300万头、铁力市150万头,以及正大、新希望等主要企业的生猪养殖在东北及内蒙古地区的布局将超500万头。

目前,东北三省及内蒙古对南方生猪及饲料企业与省内各地有发展生猪产业意向的对接还在持续进行,特别是黑龙江地区。

②南猪北养优劣势盘点

东北三省发展生猪养殖业的优势

(1)得天独厚的地理环境优势

《全国各地肉猪出栏头数》显示,2016年全国共出栏肉猪71,396.57万头。其中,辽宁省出栏2,672.69万头,占全国肉猪出栏量的3.74%;吉林省出栏1,664.27万头,占2.33%;黑龙江省出栏1,863.37万头,占2.61%。而山东、河南等养殖大省,生猪出栏量已分别占全国的6.88%和8.87%。

然而,山东、河南这两个大省的人口密度已高达610人/km2和563人/km2。人口密度过高及发达的畜牧业,给当地的环境承载能力带来一定的压力。与此不同的是,东三省平均的人口密度只有175人/km2,加上其畜牧业发展水平不高、老工业的衰退、低水平的生活污染、良好的生态环境等,使其有着相对较高的环境承载力。

另外,东三省陆地面积约为79万km2,是我国土地面积第6大的省份,其中耕地面积有2,538万km2,林地面积有2,998万km2,草地面积3,000万km2。而东北人口密度较小,故其为全国人均耕地面积最大的地区,人均农用地面积高达0.62万km2。丰富的土地资源使得企业有足够的土地用于猪场的建设。

除此之外,地处温带的东三省的大气、水质等生态环境优良,气候冷凉,和南方高温高湿环境相比,动物疫病发生机率更低,药物使用的总量会更少,药物成本较低,更适合发展养殖业。

(2)政策利好且环保压力小

2017年的中央一号文件明确表示,将引导生猪养殖向玉米主产区以及环境承载能力较高的地区转移,而东北地区则是相对完美的承载地区。

从2016年开始,随着各种环保政策的密集出台,养殖环保压力持续加大,全国禁养区的划定范围也在慢慢地扩大,从最初的南方水网向内陆、西部至陕西、北部至辽宁逐渐转移。和南方有所不同,东北地区环保压力小,除辽宁以外,基本无禁养区,并且,政府对于区域内的猪场扩建以及补栏的限制较少。

另外,东北三省目前生猪养殖以散户为主,疫情较多,因此政府也鼓励大型龙头企业进驻,一方面能提高乡村经济、增加农民收入,同时也能优化东三省生猪养殖结构,激活生猪市场,更重要的是能安置农村闲置的劳动力。

(3)养殖成本较低

随着国家粮食局的《关于支持实施饲料加工企业补贴政策的通知》的下发,东三省从事生产经营饲料加工的企业预计将获得每吨约200元的补贴金。而被称为“天下粮仓”的东北地区是我国玉米种植的重要区域,其玉米种植在全国面积最大、产量最大、价格最低。

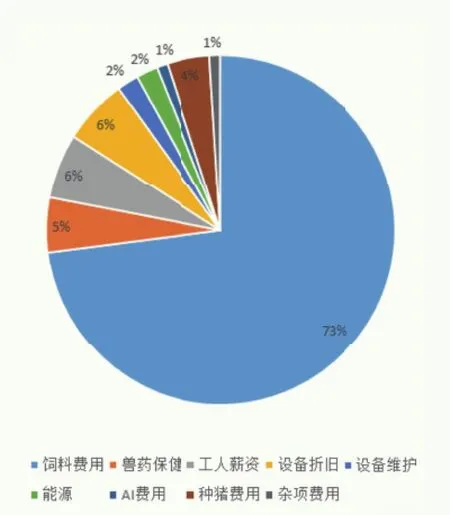

养殖人都知道,在生猪养殖成本中,饲料占70%左右,而猪饲料的配方中玉米就占了高达70%的比例。所以原料就地转化,不仅能更好地保证饲料的质量,同时也能节省不少的运输费用。这也致使东三省猪饲料单价比其他地区便宜近0.2元/kg。如果一头猪按100kg出栏,全程料肉比2.4来算,一个年出栏10万头商品猪的养殖场建在东三省,一年的饲料成本就比在南方降低480万,即7.7%。 (2)活猪转移运输难

生猪养殖成本

虽然东三省的生猪出栏量持续多年上涨,但因其人口

黑龙江省近30年(1981~2010)平均气温分布图(℃)来源:许光锋,2016东北养猪论坛。

东北养猪的不利因素

凡事有利必有弊。在东三省发展生猪养殖,也仍有一些障碍需要跨越。

(1)气温寒冷保温难

众所周知,东北地区冬季较为寒冷,温度保持在零度以下。而养猪人都知道,猪只对环境温度的需求较高,即使是保温能力较好的育肥猪也需环境温度在15℃以上,否则其生长性能将会大幅下降。这也就意味着,在东三省发展生猪养殖业,生产设施设备必须高质量高规格,投入的建设成本较高。除此之外,在冬季对于猪舍的保温防寒措施的成本费用也将比在南方多。密度较低、猪肉消费量有限,除了供给北京、天津两大城市外,其余大部分猪只销往西南、浙江地区。然而,长距离的运输,既可能导致疫病的扩散,也可能使猪只产生应激反应,导致猪肉品质下降甚至是猪只的死亡。

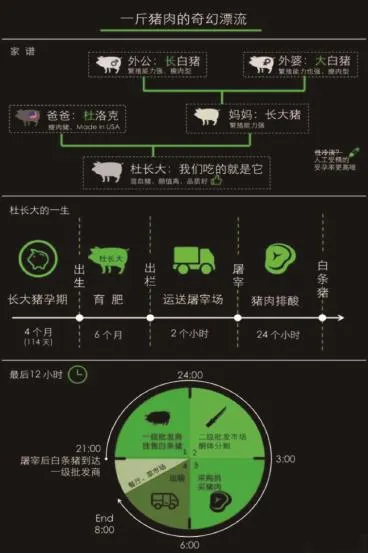

对此,黑龙江省畜牧兽医局副局长孙文志表示,对于东北生猪,可通过就地屠宰加工来避免猪只的活体运输。这就意味着,产业链延伸为商品猪生产-活猪屠宰-肉产品加工一体化将可能会是未来东三省发展生猪养业的趋势。(3)污染转移维护难

纵然这次“南猪北养”的布局得到了业界各大企业以及各政府部门的支持,但因污水排放以及粪便处理等环境问题,还是在民间和网络引来不少争议。有的人认为,把污染源从南往北移,是对北方地区生态环境的一种破坏。而且对于猪只排泄物的清洗,需要耗费大量的水资源,这不仅会使得东北地区的居民用水更加紧张,如污水处理不好,甚至会给当地环境带来难以想象的影响。

还有一种观点认为,南方适合养猪,北方适合养牛羊等草食动物是自然规律,如若把适合南方生长的猪迁到北方,为保证正常的生产运营,只会耗费更多当地的能源和资源,增加企业的成本,而这些成本最终还是要算到消费者头上。

在东三省发展生猪养殖业,可谓是机遇与挑战并存。纵然,现在困难重重,但在生猪养殖渐渐走向集约化、规模化的今天,各农牧大企向东北地区进军,不仅能弥补东北生猪养殖中养殖技术、防疫系统、养殖人才的缺乏,更能以其庞大的资源、资金去解决环保问题和延伸产业链,这对当地的产业结构转型以及实现经济创收都会带来一定推动作用。

商品猪生产-活猪屠宰-肉产品加工一体化来源:扑克投资家。

3 南猪北养势不可挡,未来发展值得期待

随着北移脚步的加快,东北的养猪量剧增,对于这片黑土地来讲,是畜牧业甚至农业的发展机遇吗?北京六马集团副总裁王万伟分析称,在当前我国养猪业转型升级的过程中,有两种企业可以赚到钱,一是超小规模的农户,家庭式养殖;另一个是大规模的养猪生产场。而养殖业越来越严峻的环保形势,也让无论是中小规模的养殖户还是大型生猪养殖企业都面临重组的压力,这对大型生猪企业来说绝对是一个巨大的机会。而且,在当前我国与俄罗斯的贸易往来中,每年会有大量猪肉出口到俄罗斯,东三省由于特殊的地理位置占尽了天时地利。

另外,针对南方大中型城市周边的饲料资源有限,甚至无饲料资源;粪污处理问题严峻;以及随着城市工业化程度加快,养猪场以及一些养猪企业与一些非农企业存在的土地资源竞争等问题。生猪产业“北移”可以说是很好地弥补了这些不足。事实上,国外规模化养猪企业,基本上是集中在玉米主产带,也就是说玉米带就是养猪带。养猪企业建在我国东北、西北的粮食主产区,可实现饲料就地转化,玉米带同时成为养猪带。其次,南方人口密度较大,如浙江与黑龙江相比较,其人口数量接近黑龙江的1.5倍,但土地面积只有黑龙江的三分之一。如果在人口密度比较大的南方养猪、鸡等畜禽,将进一步加重该地区的环境负荷,环保压力也会增加。另外,在南方大密度地饲养畜禽,防疫的压力也相对较大。第三,南方工业、制造业比较发达,服务业也较发达,从劳动力方面考虑,更多的人会选择比养殖收入相对较高的行业,所以在南方养殖劳动力方面会受到很大影响。

然而,作为东北经济复苏的重要推动力。生猪的“北移”,不应是单纯的养殖,还应包括将活猪运往外地。因此,应该考虑布局整个产业链。把东北打造成全国猪肉产品生产基地,吸引国内外畜牧养殖、畜产品加工方面的龙头企业,建设畜产品加工厂,打造核心产业基地,形成大型区域产业集群,使之能够逐渐成为中国猪肉及其他畜产品的稳固后方,同时也能更好的维护东北大粮仓的稳定。

目前,虽然生猪产业“北移”愈演愈烈,但它仍是一项非常巨大的社会化工程,应从全国养猪面临的实际问题出发。“北移”的前提条件,必须是在市场经济调节十分稳定的状态下才有实现的可能。

“落叶满空山,何处寻行踪”?生猪“北移”,势必改变我国生猪养殖业甚至生猪产业的格局。■

(部分内容来源于互联网,《规模养猪》编辑整理。)