大城市建成区小尺度公共空间场所营造与社会资本再生产

2017-06-01杨贵庆房佳琳关中美

杨贵庆 房佳琳 关中美

大城市建成区小尺度公共空间场所营造与社会资本再生产

杨贵庆 房佳琳 关中美

杨贵庆

同济大学建筑与城市规划学院

博士生导师,教授

房佳琳

同济大学城乡规划学

博士研究生

关中美

同济大学城乡规划学

博士研究生

1 问题与研究意义

中国快速城镇化导致了大规模、大尺度新城和新区建设,在工程导向和理性思维主导下造就了明晰的功能分区、统一的路网格局和明确的土地使用特征。加之快速“复制”控制性详细规划指标的助推,地块开发呈现出同构模式,例如统一退界、严格高度和建筑密度等强制性指标。与此同时,单个地块建设项目通常各自为政,过于强调地块内部的合理性,却忽视与周边地块的协调共生,有的甚至采用封闭围墙来界定其产权边界。一些公共性质的机构和设施也采用围墙方式分割内外,大街坊、宽马路、长围墙、孤楼宇等现象比比皆是。一个时期以来这种开发模式导致许多新城、新区呈现出“秩序有余、活力不足”的单调景观。

然而,城市毕竟不是冷漠无趣的功能容器,而是人性化的场所。很显然,在大比例总体规划与具体地块开发项目之间缺少了中间环节:城市公共空间缺失严重。除了城市道路,绝大多数用地都“切给”了私人开发项目,而“可进入的、可活动的、免费的、多样性”的小尺度公共空间很少。小尺度公共空间的缺失,掩盖了本来可以展现城市社会日常活动丰富性和魅力的特征,抑制了日常社会活动的发生[1],进而“铲除”了社会网络和社会资本滋生成长的土壤。这给居民的社区归属感和定居意识的培养带来消极影响。

当前国家住房和城乡建设部倡导“生态修复、城市修补”工作。旨在“提升城市治理能力,打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,让群众在‘城市双修’中有更多获得感”[2],因此,是时候反思一段时期以来惯用的新城新区规划建设模式了。通过对小尺度公共空间与社会资本再生产之间关系的认识,重视“城市修补”过程中小尺度公共空间的场所营造,从而促进社区和谐发展,具有重要的意义。那么,为什么选择小尺度公共空间?居民的意愿如何?又如何来进行“修补”?本文将结合对近来上海市浦东新区“缤纷社区计划”行动规划的调研和观察,进一步阐释对上述问题的认识。

2 相关研究进展

2.1 概念界定

为了便于展开讨论,先对所涉及的几个关键词作如下界定。

第一是关于“小尺度公共空间”。“小尺度”是一个相对的概念,是相对大尺度而言的。由城市主干道路网间距(800—1 200 m)、次干道网络间距(300—500 m)和支路的路网间距(100—200 m)所划分出的地块,都可以归类到大尺度的范畴,而前两者可称为“巨大尺度”、“超大尺度”。根据这一标准划分,小尺度可以归类为小于支路网密度下的地块,一般指单边长度小于30 m、面积小于2 000 m2的地块,其形状可以是不规则形,因地而异。在用地十分有限的情况下,“小尺度”也可能十分“袖珍”,在50—100 m2。“公共空间”定义为“开放的、免费的、全天候的人群活动场地”[1]。它是在城市内部,一般由城市道路、建筑、公共绿地或自然河道等要素的边界所围合的、无围墙的、开放公共使用性质的场地,不是林地、湿地等自然开放空间。

第二是关于“场所营造”。它是指通过规划设计和建造,汇集多方利益相关者的意见建议,采用政府组织、专家指导、公众参与的方式对既有场地进行小规模更新改造,以达到居民休闲使用和社会交往的目的。

第三是关于“社会资本再生产”。本文中的“社会资本”是指居民社会网络的互助能力。它反映了居民参与居住环境建设的正能量。“再生产”是指对既有社会资本的改善和提升,以发挥社会网络新的能量。

2.2 研究进展

接下来的讨论试图在空间(Space)和社会(Society)之间建立关联,即探讨小尺度公共空间如何体现“空间的社会生产”或“社会的空间建构”[3],以达到社会资本再生产的目的。对此,本文前期研究的拙作“城市公共空间的社会属性与规划思考”[1],梳理了关于城市公共空间研究的历史进展,这里将补充另外几位研究者的贡献,以进一步表述本文对于小尺度公共空间和社会资本关联研究的逻辑。

加拿大社会学家Erving Goffman[4]认为,公共空间是互不相识的陌生人在无目的的情况下进行相互作用的场所,其主要特征是:(1)人们拥有各自存在的权利,可以从事自己的事情而互不打扰;(2)人们的相互可见性,互为观看与被观看的关系;(3)在某些情况下,人们可以彼此交流合作,或提供有限的帮助,比如指路等。这也决定了公共空间的另一个特性,即交流的可能性。个体在公共空间体验而产生经验和理解,诸多个体经验组合而形成公共空间的整体意象,以及人与人、人与空间更深刻的联系。

Stephen Carr[5]等更进一步将人们对公共空间的需求分为5个方面:(1)舒适;(2)放松;(3)与环境的消极互动;(4)与环境的积极互动;(5)发现。笔者认为这些需求的归纳,反映了人们在公共空间活动中完成了从生理需求到心理探索的全过程,是环境对于个体身心滋养和个体对于环境关注的深刻反映。Stephen Carr等在《公共空间》一书中指出,公共空间的相关性不仅包括公共空间与使用者个体的相关性,而且同样应体现群体的相关性,以及在更广阔的层面上,与城市文化的相关性[6]。

不同尺度的公共空间则会产生不同的效果。城市心理学家William Whyte[7]指出:每英尺步行道1分钟经过7人是一种愉悦的热闹。他认为公共空间的社会活动对个人和全社会的生活质量都有极大的贡献,人们有责任来创造有利于公众参与和社区互动的实体场所,而这场所就是小尺度公共空间。

芦原义信在其经典专著《外部空间设计》[8]和《街道的美学》[9]书中也都提到了小尺度空间的积极意义。他认为将大尺度空间划分为多个小尺度空间,可以将消极的空间转为积极的空间,让空间变得丰富、充实且更有人情味。笔者认为这提示了对既有大尺度空间予以再设计划分的认识。

加拿大John Friedmann教授曾指出小尺度邻里生活空间在人们日常生活和社会关系中的重要性[10]。他指出,小尺度公共空间曾是人们日常生活中社会空间联系的模式,“那些非商业化的小尺度公共空间,包括邻里公园、小广场甚至街角,界定了人们社会生活的领域。这些重要的生活空间结点是由普通居民通过长期的口头交流而定的,而不是政府或规划师做规划确定的。它们没有出现在官方的地图上,因为画图的人尚未认识其重要性。但它们赋予了这个城市一张人性化的脸”。

本文“社会资本再生产”中的“社会资本”借用了普特南的概念。他指出“社会资本”是“个人和群体通过社会互动积累的资本,可用于促进人们之间的合作和集体性行动”[11]。这个名称最早出现在19世纪末,在20世纪被广泛运用,其理论经由布迪厄、科尔曼、普特南等学者不断发展和完善,在20世纪后半叶达到理论研究高峰。20世纪90年代,社会资本理论与新自由主义的联系使社会资本从学术探讨转向了政治话语,促进了社会资本在公共领域的普及。早先的经典社会学家包括涂尔干、齐美尔、韦伯,以及之后的布迪厄、科尔曼、普特南等,都讨论了现代化进程中强大的次要群体(Secondary group)、非正式联系和信任(Informal ties andtrust)在维护社会运行方面的重要作用。在此基础上,普特南将“社会资本”广义定义为社会网络(Social network)、社会规范(Social norms)和信任(Trust)[11]。

“社会资本再生产”中的“再生产”,源于对“空间生产”理论(The Production of Space)的拓展,是深度理解城市空间的人文化和社会性的思想途径。Henri Lefebvre指出“空间是社会的产物,是一个社会生产的过程,它不仅是一个产品,也是一个社会关系的重组与社会秩序实践性建构过程”[12]。他进一步指出:生活就是参与空间的社会生产,塑造不断演变的空间性并被其塑造——这种空间性确立了社会行为和社会关系,并使二者具体化。

Edward W.Soja提出了“社会生活的空间性:迈向转型性的理论重构”[13],他指出:对空间性的唯物主义解释源自一种认识,即空间性是社会产物。空间性既以实体形式(具体的空间性)存在,也作为个人与全体的一组关系存在。因此,空间性作为社会生产的空间,必定区别于物质自然的物理空间和认识与表象的心理空间,后两者都被利用并纳入空间性的社会构造过程中。

综上所述,学术界对于城市公共空间的研究,越来越从美学和建筑学的范畴向城市规划、社会学和地理学深入,探索物质空间与人文关怀、社会功能之间的对应和共生关系。正是对于空间之社会性的认识,社区规划和实践才具有基础的理论指引。不过,从相关研究进展也可以发现,对于小尺度公共空间与社会资本再生产之间的关系研究尚显不足。因此,深入揭示小尺度公共空间对于社会资本再生产的重要作用,有助于指导和推动社区既有建成环境的“微更新”实践,有助于促进社会网络能力的提升,有助于实践好“城市修补”工作,同时,也将有助于丰富当前我国社区规划和建设的理论成果。

3 理论认知

城市公共空间的类型因其在城市中的功能和角色不同而呈现多样性,并且多样性的类型又对应于不同的形式和尺度。其中,大尺度的公共空间,例如传统城市中举办纪念性、大规模的政治性公共活动的场所,如与皇权政治中心建筑群相联系的城市广场,或者和宗教活动相关的广场,如西方的教堂和东方庙宇前的大尺度广场,都兼具城市的庆典、集会、游行等多种功能。这类大尺度的城市公共空间在当今城市中因其政治功能、文化功能或宗教功能而继续存在。不过,除此之外,城市中还有更多的日常社会和文化活动,许多不是集会性的,而是在社区、邻里层面的活动场地,这些空间是小尺度的。

小尺度公共空间是城市公共空间系统中的重要组成部分。它与其他尺度的公共空间功能互补共同构建城市环境,承担着城市人群活动的需求。那么,为什么小尺度公共空间的场所营造对于社会资本再生产如此重要?以下尝试从规划社会学的视角来分析揭示它的3个重要特性。

3.1 居民日常户外活动的多样性、丰富性和细微性, 需要小尺度公共空间来承载和实现

居民日常户外活动具有多样性、丰富性和细微性的特征。衣、食、住、行的日常生活功能,从家庭室内空间延伸到赖以存在的邻里和社区环境,组成了居民日常社会生活系统。自上而下的社区设施配置和自下而上的自发性活动需求,均反映了这一特征。

作为自上而下的社区设施配置来看,社区功能一般包括居住生活功能、社会发展功能和经济发展功能。其中,居住生活功能又可分为:住宅居家生活、休闲娱乐生活、医疗保健设施、道路交通设施、环境景观设施和基础设施支撑;社会发展功能又可分为:管理服务、教育培训、生态滋养和社会救助;经济发展功能又可分为:住房、社区就业和社区服务。这些社区功能直接导向社区公共服务设施的类型。上海市社区公共设施配置指导要求把社区公共服务设施类型分为“行政事务类、公共福利、公共设施、公共卫生、文化体育、教育幼托、商业设施、居委会设施”等8大类[14]。这些设施从共性层面概括了社区功能的内涵,也充分反映了居民日常生活需求的多样性和丰富性。

从自下而上的居民日常生活来看,居民个性具有多元化的特征。这是由居民个体的年龄、性别、教育程度、收入水平、健康状况和兴趣爱好等多种因素决定的。这个多元化的特征演绎为一天几乎24小时时段的户外活动场地都有着不同的内容。例如,从事早点售卖的人群几乎是凌晨开始劳作,喜欢晨练的老年人早上开始户外锻炼,接着是上班族匆忙送孩子上学、买早餐和赶着上班,接着从上午、下午、傍晚和晚上,从一般工作日到双休日,等等。从大量的调研和观察可以看到,居民户外活动的意愿和满意度存在个性化差异。总体来看,户外活动的规模一般在2—5人,通常在10人以下。

除了多样性和丰富性的特征之外,居民活动还有细微性的特点。这是因为居民户外活动不仅有对生理健康的需求,而且还有心理需求。面对面的交流是邻里交往的重要方式,也是社区网络形成的重要途径。这种交往有时对居民个体起到独特的作用。笔者曾在某一个工作日对某一居住小区内的活动场地进行调研访谈,上午时分看到一群老年人正在一个葡萄架廊下围拢着打牌,而在一旁2—3 m外有一位老年人静静坐着,并不参与也不观看。问及原因,原来他虽然不喜欢打牌,但是也不敢待在家里,因为他患有心脏病,家中晚辈已上班或上学,如果在家里,万一发病没有人知道,但是在户外活动场地,如果有问题会有认识的居民通知他的家人。因此,他在户外和大家在一起具有安全感,等到晚辈下班回家他再回家。这种邻里交往的细微特征只有通过深入访谈才能了解。

因此,居民户外活动的多样性、丰富性和细微性,需要承载这些活动的小尺度公共空间来实现。小尺度公共空间的必要性,正是日常生活的特征所决定的。

3.2 小尺度公共空间与住宅地具有较好的邻近性, 是日常社会生活的发生器

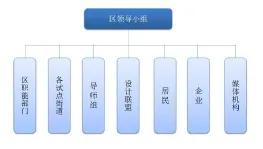

图1 工作组织架构资料来源:作者自绘。

图2 设计过程的居民交流会资料来源:作者自摄。

图3 居民代表参与规划研讨资料来源:作者自摄。

小尺度公共空间值得更多的关注,因为它们与人们的日常生活具有邻近性,是人们社会活动的重要载体,是社会生活的“发生器”[1]。小尺度公共空间是城市居民日常生活的舞台,深刻反映了物质空间的社会意义。它们能够承载步行15 min范围内社区生活圈多样化的服务和活动功能,能为人们提供随处可见的驻留空间,能让城市居住环境变得更加亲切、生动有趣。小尺度公共空间,正是为居民提供日常交流接触机会的场所,其物质空间环境的营造和修补,可以发动居民参与公共事务的资源和力量,为社区的社会资本再生产创造条件;而社会资本的增加可增进居民对身处的公共环境、周边的公共事务的关心,引起共鸣,加以珍惜,也将有益于社区公共空间品质的提升。

3.3 小尺度公共空间是一种社区和邻里层面的平民化的公共空间, 体现了更多的公平性

社区和邻里层面的小尺度公共空间,是一种平民化的公共空间。平民化的公共空间对于城市居民具有重要意义。尤其是长期在此生活的居民,家门口邻近的小尺度公共空间已经成为他们日常生活中不可替代的组成部分,是生活功能内容的载体,也是社会网络、记忆等精神生活的载体。其中,老年群体和少年儿童,他们对社区和邻里交往场所这样的公共空间的依赖性更强。老年人是因为年龄或健康原因,退休在家,日常出行距离有限,无论是其日常生活需要还是精神需求,更多与居住地的社会网络相关联。少年儿童的成长,除了学校同学之外,更多地与居住地的同龄人一起玩耍,在室外游戏过程中锻炼体能和经验,并通过公共空间的社会活动了解成人的世界,其成长的社会化过程得以健康地完成。

小尺度公共空间的场所营造能够对城市功能修补和社会资本重塑起到积极影响。当前上海市城市建设率先进入存量时代,发展模式也由扩张式逐渐向内涵式过渡,“微更新”、“城市修补”等一系列实践探索,更加关注小尺度公共空间环境品质的提升和社会凝聚力的重塑。

4 案例研究

4.1 上海市“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动计划”概述

2016年8月,上海市规划和国土资源管理局发布了《上海市15分钟社区生活圈规划导则》(试行),探索打造社区生活的基本单元,即“在15分钟步行可达范围内,配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间,形成安全、友好、舒适的社会基本生活平台”,提出了“规划准则、建设引导和行动指南”3大板块,这为开展“社区规划”提供了技术文件,应该说这在上海城市规划编制历史上具有划时代的意义,从某种程度上说,它是上海都市社会生活文明迈入新阶段的一个标志。这份导则同时发布了“公众版(试行)”,对居住、就业、出行、服务和休闲等方面做了生动明了的文字和漫画说明,起到了在市民中普及的积极作用。

2016年底以来,上海市浦东新区开展了“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动计划”(简称“缤纷社区计划”),涉及陆家嘴、洋泾、潍坊新村、塘桥、花木等5个街道,总面积33 km2。该计划由浦东新区区领导作为领导小组牵头领衔,相关职能部门、设计联盟、专家组、居民代表、媒体等多元主体全过程参与。规划内容包括社区规划方案编制、试点行动计划和浦东缤纷社区平台搭建3个部分(图1)。

“缤纷社区计划”正是一个以小尺度公共空间场所营造来促进社会资本再生产的规划实践。缤纷社区计划围绕居民日常15分钟社区生活圈的目标。通过“1+9+1”(即1个社区规划、9项“微更新”行动、1个互动平台),采用政府引导、专家指导和居民参与的方式,提升街道社区的功能更新和品质(图2-图3)。该计划分为5年、2年和1年项目,分别设项目库。同时,明确实施主体、设计主体、实施节点、经费安排等。浦东新区陆家嘴管理机构每周更新项目推进情况,工作组每月召开项目推进会。

“缤纷社区计划”试点行动计划以小尺度公共空间的更新改造为主。它具体涵盖公共服务、公共空间、交通出行和公共文化4个种类设施复合体,具体演绎为“九菜盒子”、运动场所、口袋公园、活力街巷、艺术空间、慢行网络、林荫道、破墙行动、公共活动等共计9项(“九星计划”)。这些项目旨在提供与更新改造居民日常最息息相关、最迫切需要的小尺度公共空间,以满足居民多样化、便利化的社会生活需求,营造场所感,重塑社区精神,实现社会资本再生产。

4.2 浦东新区洋泾街道“缤纷社区计划”更新规划的问卷调研及分析

居民的意愿如何?同济大学和上海市城市规划设计研究院联合课题组在浦东新区洋泾街道展开调研和问卷访谈。调研共计发放问卷240份,回收问卷233份。回收率达到97%。

4.2.1 居民对小区已建的各类公共服务设施及场地的满意度调研

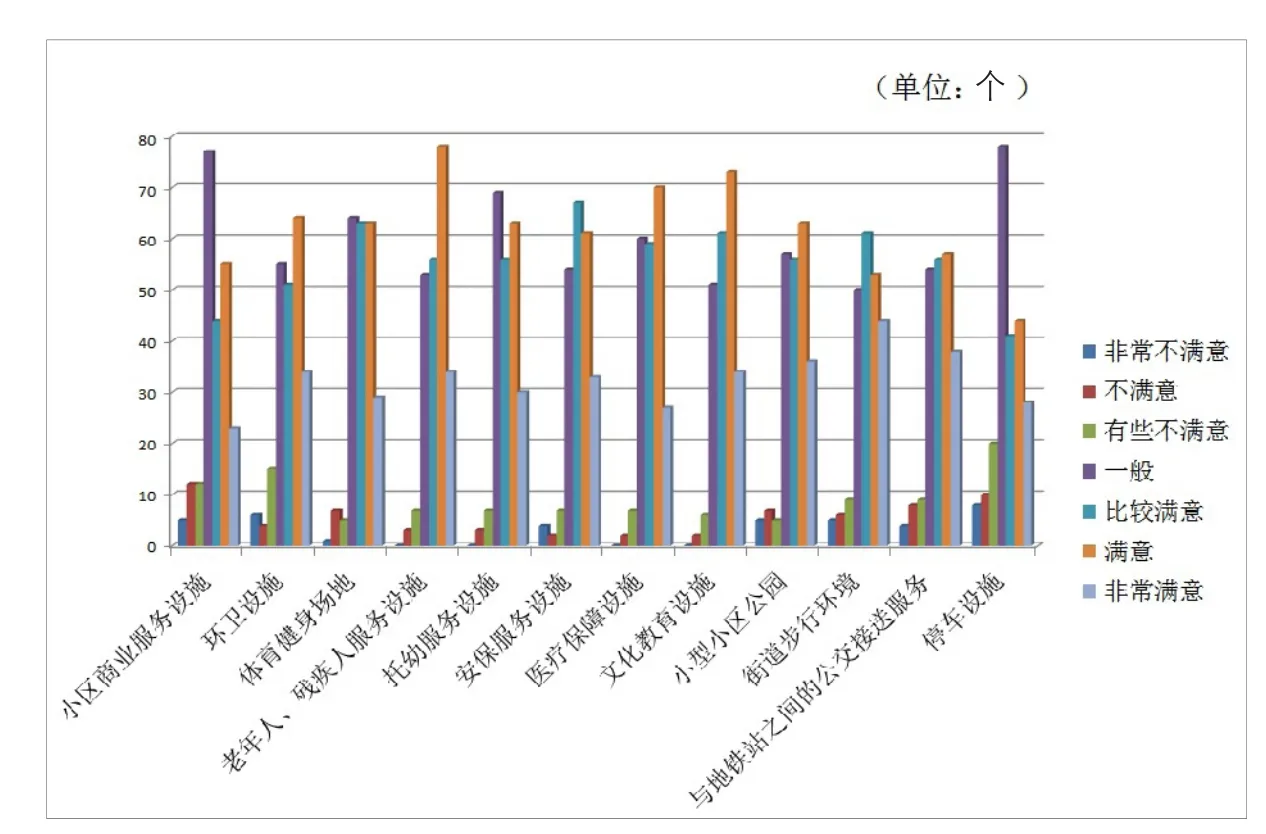

图4 居民对小区已建的各类公共服务设施及场地的满意度分析资料来源:作者自绘。

图5 居民对小区公共环境美化的选项结果资料来源:作者自绘。

当被问及对于小区已建的各类公共服务设施及场地是否满意时,多数居民对老年人、残疾人服务设施和文化教育设施的满意度较高。比较满意、满意和非常满意的总人数均为168人,占72%;居民对小区商业服务设施和停车设施的满意度不高,分别为52%和48%。居民对小区环卫设施、体育健身场地、托幼服务设施、安保服务设施、医疗保障设施、小型公园、街道步行环境、与地铁站之间的公交接送服务等满意度适中,满意人数占到受访人数的60%—70%。数据说明居民对这些公共服务设施及场地的期望值比较高,在缤纷社区规划建设中,应重点考虑居民对这些公共服务设施的诉求(图4)。

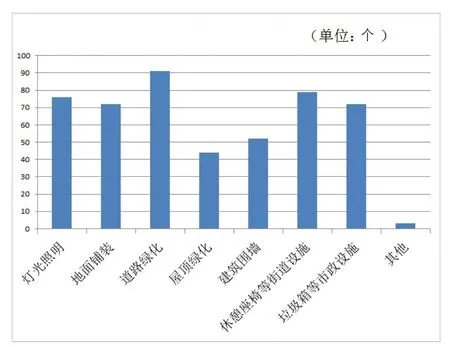

4.2.2 居民希望小区的哪些公共环境得到美化?

该问题选项可多选(最多3项)。受访者中,排第一位的是道路绿化,占39%。排第二位的是灯光照明。排第三位的是地面铺装、休憩座椅等街道设施和公共环境。还有居民认为建筑围墙、屋顶绿化也应该得到美化。数据说明道路绿化、户外休憩座椅等设施目前是居民最为关注的方面(图5)。

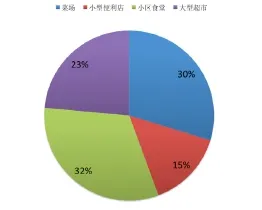

4.2.3 居民认为最急需增加的设施是什么?

居民认为急需增加的商业服务设施为小区食堂和菜场,选择人数分别占32%和30%;有23%的居民选择了大型超市,仅有15%的居民选择小型便利店。反映了居民对于诸如小区食堂、菜场这一类服务设施的需求强烈,而这些设施对促进居民交流和社会网络建构具有重要意义(图6)。

图6 急需增加的商业服务设施资料来源:作者自绘。

4.2.4 您觉得哪些围墙有必要开放?

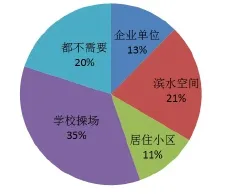

该问题选项可多选。排第一位的是居民认为首先应打开学校操场的围墙,占35%;排第二位的是居民认为应打开邻近滨水空间的围墙,占21%;有20%的居民认为不需要破围墙;还有13%和11%的居民选择了企业单位和居住小区。可以看到,虽然居民对自身居住小区“破墙行动”的积极性不高,但是有不少居民希望打开小学操场围墙,使得学校操场予以开放使用,也希望沿河道的“滨水空间”予以开放共享,这反映了居民对户外活动场所的需求(图7)。

图7 围墙有必要开放的单位资料来源:作者自绘。

总的来看,对街道现状的评价和生活情况调查显示,居民对各类公共服务设施及场地的满意度仍有不足;对商业服务设施和停车设施的满意度较低;居民抱怨最多的问题包括商业服务设施不足、外来人员杂、车辆停放乱、夜间道路灯光照明、车辆噪声影响、公共绿地少等;道路绿化、休憩座椅等街道设施、灯光照明是居民最希望美化的公共环境内容。从调研问卷的统计分析可以进一步认识到,承载上述户外日常活动的小尺度公共空间,无论是数量还是品质都应当予以重视。

4.3 “缤纷社区计划”的实践探索

在“缤纷社区计划”领导小组的统筹安排下,邀请有关设计单位对试点区域内的若干节点进行了“微更新”规划设计。以下选取若干案例以反映对于小尺度公共空间的设计和建设实践。

图8 陆家嘴街道“九菜盒子”场所营造资料来源:上海泛境景观规划设计咨询有限公司。

图9 花木街道樱花路现状资料来源:上海浦东建筑设计院有限公司。

图10 花木街道樱花路场所营造规划平面图资料来源:上海浦东建筑设计院有限公司。

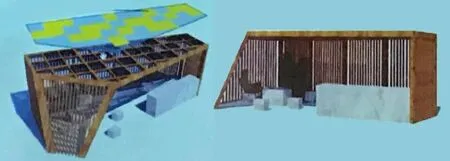

4.3.1 陆家嘴街道“九菜盒子”场所营造

陆家嘴街道双拥广场设施复合亭的项目是关于“九菜盒子”的探索。该项目结合双拥广场改造,新增有生态功能、教育功能、便民服务等多种功能的设施复合体,以期作为居民社会交往的触媒点。庭中可提供茶饮、书报售卖、图书漂流等服务,其顶部的太阳能板可用于发电,此外还能收集雨水用于绿化灌溉(图8)。

4.3.2 花木街道“樱花路”场所营造

该项目位于花木街道樱花路南侧,海桐路至白杨路段,场地长约342 m,宽度则为13—34 m不等,总体上分为三段,每一段面积控制在2 000 m2以下。现状绿地功能单一,种植虽茂密但缺乏特色。场地周边以居住功能为主,西北侧、南侧、东侧有幼儿园、小学和中学各一所,与住宅地邻近。项目规划定位为服务社区、绿化主题突出的居民户外活动街区公园。以樱花为主题,形成一条樱花绿带,增加樱花特色雕塑和家具小品;期望通过改造原有活动空间,增加休憩停留场所等一系列小尺度公共空间,促进更多居民交流活动,成为居民日常社会活动的发生器(图9-图11)。

4.3.3 陆家嘴街道三航小区的场所营造

图11 花木街道樱花路场所营造效果图资料来源:上海浦东建筑设计院有限公司。

该项目位于陆家嘴街道三航小区,现状活动场地及设施缺失,公共绿化状况良莠不齐,而且绿地被侵占现象严重,居民改造意愿也十分强烈。规划以创建舒适慢行系统、居民自治口袋公园、低碳环保小区环境为目标,对小区的慢行通道及其地面、墙面,绿化以及设施进行改建、新建。前期启动了一处公共绿地改造,进行社区花园的示范,后续再予以推广。所选地块面积约388 m2,规划以社区共建的户外活动场地类型取代纯粹绿化种植的做法,从而形成积极的居民交往场所。注重小尺度公共空间的设计,增加了游园小径、儿童游憩场所、螺旋菜园等元素,保留现状高大乔木,鼓励居民参与设计、建造、维护全过程,从而增强居民的社区归属感(图12-图14)。

以上案例的选取、设计和改造,并非仅仅是规划师、设计师的创想,而且也反映了居民社会生活的真实需求。规划设计过程中,相关的街道办事处、居民委员会和设计团队一起,在初期就深入社区,通过问卷、访谈等了解居民的期望。在设计过程中反复与居民沟通并为居民普及社区规划的知识,听取居民、相关部门对设计方案的建议和意见,接受专家组的专业指导,对方案进行修改。其中,陆家嘴街道三航小区在户外活动场所营造的过程中,居民提出为小区花园捐赠或寄养植物,在花园进行花卉种植竞赛,并共同维护花园的愿意,这无疑加强了居民的社区共同认知和归属感。通过对小尺度公共空间的场所营造,促进了当地社区网络建设,从而促进了社会资本再生产。

图12 陆家嘴街道三航小区内部现状局部资料来源:上海泛境景观规划设计咨询有限公司。

5 结语

综上所述,大城市建成区居民日常户外活动的多样性、丰富性和细微性,需要小尺度公共空间来承载和实现。由于小尺度公共空间与住宅地具有较好的邻近性,因而它们是日常社会生活的发生器,而且小尺度公共空间作为一种社区和邻里层面的平民化的公共空间,它体现了更多的社会公平性。总之,小尺度公共空间的场所营造对于邻里交往、社区网络建构和社会资本再生产具有积极的作用。

小尺度公共空间的营造对当前亟待展开的“城市修补”具有重要的理论和实践意义。一方面,小尺度公共空间的营造是在尊重现有城市空间格局的基础上对存量空间资源的挖掘,通过修补城市功能,能够实现历史传承并塑造时代风貌;另一方面,多样化的小尺度公共空间尊重多元利益群体的价值观和空间需求,增加社会生活丰富性,承载了多元化的社会阶层,为社会稳定和可持续发展奠定了基础。从这个意义上看,规划师对大城市建成区的小尺度公共空间规划设计和场所营造应予以足够重视,在当前城市更新改造和开发建设中应予以调研思考和谨慎对待。

(感谢上海市城市规划设计研究院奚文沁、过甦茜、卞硕尉、吴秋晴等以及同济大学建筑与城市规划学院开欣、李小双等在问卷调研统计过程中给予的帮助!文中引用了若干“缤纷社区计划”项目规划专家咨询会的会议资料图片,对相关设计单位表示感谢!)

图13 陆家嘴街道三航小区示范花园平面图资料来源:上海泛境景观规划设计咨询有限公司。

References

[1]杨贵庆. 城市公共空间的社会属性与规划思考[J].上海城市规划,2013(6):28-35. YANG Guiqing. Social attribute of urban public space and its planning considerations [J]. Shanghai Urban Planning Review, 2013 (6): 28-35.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部. 全面开展“城市双修”推动城市转型发展——住房城乡建设部印发《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》[EB/OL]. [2017-04-17]. http://www. mohurd.gov.cn/zxydt/201703/t20170309_230929. html. Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China. Carry out the 'City Shuangxiu' to promote the transformation of cities: Housing Ministry of Urban-Rural Development issued 'on strengthening the ecological restoration of urban remedial work guidance'[EB/OL]. [2017-04-17]. http://www.mohurd.gov.cn/zxydt/201703/ t20170309_230929.html.

[3]Lefebvre H. The production of space [M]. Blackwell: Oxford, 1991.

[4]Goffman E. Relations in public: micro-studies of the public order [M]. New York: Basic Books, 1971.

[5]Carrs S, Francis M, Rivlin L G, et al. Needs in public space [C]//Carmona M, Tiesdell S. Urban design reader. London: Routledge, 2007.

[6]陈竹,叶珉. 西方城市公共空间理论——探索全面的公共空间理念[J]. 城市规划,2009(6):59-65. CHEN Zhu, YE Min. Western theories on urban public space: an exploration for a comprehensive definition [J]. City Planning Review, 2009 (6): 59-65.

[7]Whyte W H. The social life of small urban space [M]. Washington D.C.: Conservation Foundation, 1980.

[8]芦原义信. 外部空间设计[M]. 尹培桐,译. 北京:中国建筑工业出版社,1985. Yoshinobu Ashihara. Exterior space design [M]. YIN Peitong, translate. Beijing: China Architecture & Building Press, 1985.

[9]芦原义信. 街道的美学[M]. 尹培桐,译. 武汉:华中理工大学出版社,1989. Yoshinobu Ashihara. The aesthetic townscape [M]. YIN Peitong, translate. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology Press, 1989.

图14 陆家嘴街道三航小区示范花园效果图资料来源:上海泛境景观规划设计咨询有限公司。

[10]杨贵庆. 全球化背景下城市发展的机遇和风险——2007城市发展国际论坛述评[J]. 城市规划学刊,2007(4):10-16. YANG Guiqing. Opportunities and risks of urban development under the background of globalization: reviewing on 2007’s International Forum on Urban Development (IFUD) [J]. Urban Planning Forum, 2007 (4): 10-16.

[11]Ferragina E, Arrigoni A. The rise and fall of social capital: requiem for a theory? [J]. Political Studies Review, 2016: 1-13.

[12]孙萌. 后工业时代城市空间的生产:西方后现代马克思主义空间分析方法解读中国城市艺术区发展和规划[J]. 国际城市规划,2009,24(6):60-65. SUN Meng. The production of urban space in postindustrial age: a Marxist spatial interpretation of urban art district development and planning in Chinese Cities [J]. Urban Planning International, 2009, 24 (6): 60-65.

[13]德雷克·格利高里,约翰·厄里. 社会关系与空间结构[M]. 谢礼圣,吕增奎,译. 北京:北京师范大学出版社,2011. Gregory D, Urry J. Social relations and spatial structures [M]. XIE Lisheng, LV Zengkui, translate. Beijing: Beijing Normal University Publishing Group, 2011.

[14]上海市建设和交通委员会. 城市居住区和居住区公共服务设施设置标准(DGJ08-55-2006)[R]. 2006. Shanghai Construction and Transport Commission. Standard for public facilities of urban residential area and district (DGJ08-55-2006) [R]. 2006.

[15]杨贵庆.“ 社会生态链”与城市空间多样性的规划策略[J]. 同济大学学报:社会科学版,2013(4):47-55. YANG Guiqing.‘ Social ecological chain’ and planning strategies for diversity of urban space [J]. Tongji University Journal: Social Science Section, 2013 (4): 47-55.

Place Making of Small-scale Public Space and Reproduction of Social Capital in Built-up Areas in Big Cities

大城市建成区居民日常户外活动的多样性、丰富性和细微性,需要小尺度公共空间来承载和实现。小尺度公共空间与住宅地具有较好的邻近性,是日常社会生活的发生器。作为一种社区和邻里层面的平民化的公共空间,它体现了更多的社会公平性,其场所营造对于邻里交往、社区网络建构和社会资本再生产具有积极的作用。当前一些大城市更新改造拆旧建新的模式单一,使得不少建成区呈现出居住空间类型趋同、社会活动隔离的状态,导致既有的社会资本缺乏空间载体,社会网络解体,社区精神涣散。结合上海市浦东新区开展的“缤纷社区计划”规划实践,基于居民满意度和意愿的样本调研分析,探讨通过小尺度公共空间更新改造来实现社区功能再生的可能性,思考建立小尺度公共空间营造和社会资本再生产的关联,为当前“城市修补”提供前沿理论思考。

Small-scale public space is required for the support and implementation of the diversity, abundance and subtlety of residents’daily outdoor activities. Small-scale public space which has a good proximity to residential is like a 'generator' of social life. As a community and neighborhood level of civilian public space, small-scale public space embodies more fairness, and its place-making has a positive effect on neighborhood communication, community network construction and social capital reproduction. However, due to the single model of urban renewal, many urban built-up areas show a monotonous of living space types and isolation of social activities, resulting in the lack of spatial carrier of social capital and the lack of community spirit. Based on a community planning empirical project recently conducted by Shanghai Pudong New District and sample survey of residents’ satisfaction and willingness, this paper explores the possibility of community functional regeneration through the renovation and reconstruction of small-scale public space, to establish the relationship between small-scale public place-making and social capital reproduction and to provide frontier theoretical thinking for the 'urban repair' practice.

公共空间 | 场所营造| 社会资本 | 社区规划 | 缤纷社区计划

Public space | Place-making | Social capital | Community planning | Colorful community plan

1673-8985(2017)02-0001-07

TU981

A