转型背景下参与式社区规划的实践和思考*

——以北京市清河街道Y社区为例

2017-06-01刘佳燕谈小燕程情仪

刘佳燕 谈小燕 程情仪

转型背景下参与式社区规划的实践和思考*

——以北京市清河街道Y社区为例

刘佳燕 谈小燕 程情仪

刘佳燕

清华大学建筑学院

副教授,博士

谈小燕

北京市委党校社会学部

讲师,博士

程情仪

清华大学建筑学院

硕士研究生

0 引言

当前我国城市规划、建设和管理进入重要转型期,对探索社区规划提出了迫切要求。

(1)可持续社区发展目标的提出

可持续发展是当前全球发展的根本性战略。2015年联合国可持续发展峰会上提出了新的17个可持续发展目标,其中之一就是“可持续城市和社区”。社会系统在可持续发展中的重要性日渐彰显,社会可持续的主题也逐步从对住房、教育、就业、贫困等传统硬体因素的关注,转向强调人口变化、社会分化、身份认同、场所感和文化等新兴软体因素[1]。应对快速城镇化进程中日益加剧的社会分异和社会流动性问题,实现城市社区可持续发展的一个核心要旨,就是重新认知和建构多元社会主体及其所在生活地域之间的联结。

(2)存量更新时代社区规划蓬勃兴起

经历了30余年大规模、高速的城市建设,我国越来越多的城市开始面对既有建成区的更新与提升任务,由此带来城市规划工作模式与重心的重大转型。一个突出表征就是近年来社区规划的蓬勃兴起,它并非传统蓝图式空间布局的简单小尺度呈现,也与注重空间形态设计和设施配套的住区规划有所不同;规划工作的对象不再是单纯的用地和空间,而是一个个融入复杂利益格局的社会空间系统。面对土地权属错综、社会群体分异、诉求多元化甚至相互冲突等一系列现实问题,包含了多元利益相关者的社区走到了前台,成为参与并影响规划不可忽视的主体性力量,规划过程也从精英主导的蓝图绘制,转向强调社会广泛参与,形成共同的规划目标和行动纲领,以及规划活动的协同开展。

(3)社会治理议题推动社区规划创新

2015年中国共产党十八届五中全会提出了一个重大议题,就是要加强和创新社会治理,推进社会治理精细化,构建全民共建共享的社会治理格局。治理理论的出现是经济全球化、社会多元化和民主化进程下行政改革的产物,呈现出治理主体的多元化、治理过程的民主化、治理方式的合作化、治理关系的伙伴化等主要趋势[2]。基层社会治理创新的一个基础载体就是社区。社会治理理论强调社会各方以合作协商、共建共享的方式处理复杂社会问题和社会矛盾[3],将推动社区规划从行动目标、参与主体到实践过程的全面探索和创新。

综上所述,社区是可持续城市发展的动力源泉,是存量更新时代不可或缺的基础平台和主体力量,也是推进共建共享多元合作治理型社会的重要实践阵地。探索基于中国国情和转型背景的社区规划,具有重要意义。

1 参与式社区规划的再认识

现代社区规划的发展主要源于二战后全球性社区发展运动的推动。面对当时一系列频发的城市社会问题,社区成为各国缓解社会矛盾、提升居住品质的重要阵地[4]。经历半个多世纪的发展,社区规划的核心理念逐步从政府主导的、蓝图式的、关于社区建设的整体式设计,转向强调多方参与的、问题导向的、以参与主体的关系构建为核心的协商式规划行动[5-6]。例如,在美国,人们通过网络平台整合资金筹措、社会网络、志愿者等各项资源,为居民主导的社区规划提供协助[7-9]。台湾的社区营造正走向进一步扩大参与多元性及自主性的“社区营造3.0”,探索基于“生活场域”来创造共同学习的平台[10]。

国内关于社区规划的探讨主要始自20世纪末期,多来自规划设计领域,主要围绕社区规划与传统住区规划的差异、社区规划的方法和协作机制、社区规划师制度等方面的内容[11-15]。近10年来,社区规划的实践在各地蓬勃兴起,并取得了丰富的成果,主要体现为“弥补长期以来社会发展和居住环境建设相对滞后的欠账”[16]。但与此同时也暴露出一些问题。一是大部分社区规划实践活动体现为由民政部门或建设部门主导,关注点分别为社会学视角下的社会建设和规划视角下的空间环境提升与资源优化布局,难以避免受到部门视角和专业的局限[15-17]。二是许多社区规划仅仅局限于增加对社会人口因素的考虑,或是设置问卷调研、座谈会、听证会等参与性活动环节,而在“参与”这个核心议题上缺乏理论、制度和可操作层面的深入思考。

总体而言,探讨社区参与离不开以下3个根本性问题:

(1)为何参与,即参与的目的是什么。是为了更广泛地听取公众意见,更好地服务于居民的某种特定需求,通过沟通推动规划的可实施性,还是仅仅为了履行基本的规范流程?这是参与问题的核心,也是所有工作开展的前置性问题。不同的参与目的,可能会导向截然不同的参与主体和参与机制的选择。参与本身并非目的,否则将走向“为了参与而参与”的形式主义。

卡罗尔•佩特曼(Carole Pateman)在其经典著作《参与和民主理论》(Participation and Democratic Theory)中提出:“‘参与’意谓(平等地)参与决策过程,而‘政治平等’意谓拥有平等的权力来决定决策的结果。”[18]从当前社会治理创新的角度,参与的宏观目标体现为:其一,最大限度激发社区活力,同时保持社会稳定,改革束缚社会活力和社会发展的体制和机制;其二,实现社会公平正义,让每一个人享有公平的参与机会。微观层面,社区参与旨在更好地满足社区发展需求,充分发挥社区每个成员的主动性和能动性。最终是保障参与权。

(2)谁来参与,即参与的主体是谁。受计划经济的影响,长期以来我国形成了全能型政府的传统管理方式。一方面,政府大量包揽了社区内部事务;另一方面,街道办事处、居委会等城市基层组织管理体制发育不良。随着城镇化进程的快速推进,基层社会风险不断累积并进一步扩大,居民、物业管理公司、开发商、居委会之间关系紧张,甚至在一些地方出现冲突事件。

社区作为社会—空间统一体,将多元主体基于地域邻里的关系连接在一起,这意味着,参与主体的范畴不仅包括业主,还应覆盖与社区工作和生活相关联的各类群体和组织,包括租户、辖区机构、社区党组织、居委会、物业和开发商,等等。另一个需要注意的问题是,当前推进参与式社区规划,不是简单地将参与主体扩大化的过程,更需要关注如何通过参与,实现政府、社会和市场之间关系再组织和优化的过程。

(3)如何参与,即如何开展和实施参与活动。传统蓝图式规划注重规划编制和最终的空间效果,而社区规划作为面向实施的综合性规划,需要从关注效率的“结果导向”转向关注实践的“过程导向”[16]。因此,参与应该贯穿于整个规划过程,从任务提出、目标拟定、方案编制、实施到后期管理与维护。

关于社区规划的参与问题,普遍存在两大难点。其一,如何激发主体的参与动力。面对当前公众参与的主体意识不强、对社区事务漠不关心等客观现状,需要挖掘和激发居民参与社区生活的根本动力,包括基于共同利益的理性选择、对社区的认同感和归属感等。目前国内大部分社区参与的形式主要体现为业主委员会的维权活动,以及居民基于兴趣爱好的社团组织等。如何推动参与从“益己型”,走向“权责型”、“共益型”和“益他型”,背后的根本是对社区相关各方主体责权利关系的重新思考和再构。其二,如何构建有效、合理的参与制度,搭建参与平台。以往的社区调研显示,很多时候基层政府和规划部门花了很大气力调研社区问题,了解居民需求,很多问题却常常因部门权限、制度门槛等原因无法解决,最终只能退而去做“能做”的事或不了了之,而引发居民抱怨“你们做的不是我们想要的,我们想要的你们又做不了”。因此,如果不从根本上探索社区中各利益相关者之间责权利的关系,理顺组织架构和制度设计,很多的参与只能流于形式,参与成果无法转化为实质性的规划行动。

接下来,本文将结合在北京市海淀区清河街道开展的社区规划实践,展开关于参与式社区规划的一些探索和思考。

2 课题背景与社区现状

参与式社区规划实践是“新清河实验”的一部分。“新清河实验”是在清华大学社会科学学院李强教授的带领下,整合社会学、城市规划、建筑学等跨学科力量,在清河街道开展的基层社会治理创新实验。今天的“新清河实验”在一定程度上与老“清河实验”的目标是一致的。老“清河实验”是在老一辈社会学家杨开道、许仕廉等人的带领下,燕京大学师生在当时的清河镇开展乡村社会工作和乡村建设实验,基于全面持续的社区调查,在经济、卫生和教育等方面实施改良,改善当地社区生活。“新清河实验”自2014年启动持续至今,旨在激发社区活力,促进公众参与,探索政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动的方式。在实践过程中,强调参与式社区规划与社区协商治理、民生服务保障等工作协同推进,实现街区的全面提升。

在清河街道选点Y社区推行参与式社区规划,主要基于如下考虑。

首先,清河街道位于北京市海淀区东北部,地处北五环外城乡交界地带,经历近年来大规模、快速的房地产开发和城镇化建设,几乎没有空白可开发用地。面对大量亟需功能升级或品质提升的存量空间,更新规划必须充分考虑和尊重现有工作和居住人群的需求和意愿。

其次,清河9.37 km2的用地上,高度浓缩了我国快速城镇化进程中的各类典型问题,如城乡二元分化、社会贫富分异与隔离、人口倒挂带来的城市管理和社会融合问题、社区公共空间和公共服务设施供给不足、老龄化带来的社区养老和适老化环境发展滞后、停车空间严重短缺、邻里关系淡漠等,这些问题大部分来自社会—空间的发展不平衡,亟需探索社会与空间的整合发展。

最后,文章选取的案例Y社区作为典型的混合型老旧社区,其复杂的现状和高度集中的各类突出问题,使得传统的城市管理手段和蓝图式规划开发模式在此难有作为。

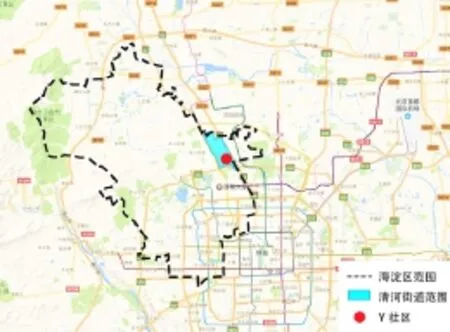

Y社区主要建成于1996年,位于清河街道东南部,包括居民小区、中学、市政设施等用地,占地0.25 km2,常住人口和户籍人口分别约5 110人和2 550人(图1)。其中多种社区问题和矛盾冲突并存,主要包括:

(1)居民构成复杂,社区邻里关系淡漠,社区归属感差。以其中的老旧居民小区N为例,现有6层居民楼11栋,居民约1 600人,包括回迁户、拆迁异地安置户、商品房住户、单位集体住户和租房户等,涉及产权单位30多家。居民之间少有互动往来,有受访居民表示,“搬到这里十几年,除了上下班,基本没有下过楼”,也有居民“从圆明园附近搬迁过来,到现在每天还回去,因为那里有熟悉的街坊邻居”。居民对社区普遍缺乏认同感和归属感,关注和参与社区事务的热情和积极性不高。面对一路之隔的高档商品房小区,有居民感叹“我们这里什么时候拆迁,拆了就可以拿钱到郊区买大别墅了!”

(2)居民老龄化程度严重,整体素质偏低。不少居民还保留着传统“自给自足”的生活习惯,小区物业费缴纳率不足一半。

(3)公共活动空间极度短缺,停车空间严重不足。小区绿地率高达40%,但多为防护和景观绿地,可供居民活动和休憩的室内外公共活动空间基本没有。小区内道路被无序停放的车辆所挤占,还有大量来自附近城中村的小轿车和运输车辆,也在此争夺已严重匮乏的道路和楼前空间(图2)。

(4)公共空间品质低下。高度流动性和复杂的人口构成、不同群体之间差异化生活方式的冲突、不文明养犬等不良生活习惯,以及物业管理等问题带来社区公共环境的品质低下,长期缺乏维护和改善。

图1 清河街道和Y社区区位示意图资料来源:作者自绘。

图2 小区内无序停车侵占道路空间资料来源:作者自摄。

社区的复杂现状,给社区治理和社区规划带来诸多挑战。一是沟通渠道不畅。居委会行政化,本应作为居民自治组织的居委会长期疲于应对上级行政任务,没有精力和动力来真正完成居民自治工作。绝大部分居委会成员也并非来自本社区。由此,居民的需求缺乏正式、畅通的渠道去诉求,居民、居委会与物业管理公司之间缺乏有效的协商沟通机制,而常常诱发矛盾。二是制度障碍。原有的一些城市管理和规划体制已经难以应对日新月异的社会发展和存量更新需求。例如老旧小区中要新增居民活动的公共空间,难免因涉及规划调整及其背后一系列复杂、困难的行政审批手续,导致提案往往“无疾而终”。三是工作模式滞后。白地起楼的设计手法,追求形态美学和功能合理,以空间增量解决问题,但存量更新中任何空间调整都涉及既有群体的认可和接受,闭门造车和精英主导的工作模式面对利益诉求多元化、主体意识日益强烈的大众,以及几乎没有拓展余地的有限空间资源,很多时候成为“不可实施的任务”。在此背景下,亟需探索一条多元主体参与的社区规划新路径。

图3 社区居民参加社区议事协商的意愿统计资料来源:作者自绘。

图4 社区联席会议资料来源:作者自摄。

3 Y社区的规划实践

3.1 社区议事协商机制的建设

针对当前社区参与有意愿缺渠道的问题(图3),实验第一步就是搭建基层协商议事平台。通过在社区居民中选举议事委员,作为居委会的有益补充,并建立议事委员制度体系,围绕会议规则、议事公约等方面开展议事委员培训,明确相关责权利。通过建立多方参与的协商议事制度,形成了定期以社区党组织、居委会(含议事委员)和物业三方为主体的联席会议,并根据每次的具体议题邀请相关组织和个人参与(图4)。由此打通了社区居民的需求表达渠道,形成多方协商沟通的平台。物业管理负责人感叹:“以前做了一些事,居民不买账。我们也不知道居民们怎么想的。”议事委员代表说:“原来物业管理公司要管这么多事……”社区居委会主任写道:“以前居委会想为居民办些好事实事,总是从政府的角度去考虑居民的需求,没有征求居民的意见,干了很多吃力不讨好的事情。自从社区有了议事会后,居民的事情居民议,居民的需求更直观地传达到居委会,居民的参与度也提高了。”

3.2 社区提升核心议题的形成

伴随居民议事协商活动的不断深化,居民权利意识逐步觉醒,人们开始关注社区,思考发展事项和权利诉求。通过开放空间会议技术,社区居委会民主投票,社区确定了居民最迫切解决的5个议题,包括增设小区内活动空间、改建自行车棚、改善绿化环境、改造垃圾楼和文明养犬。值得关注的是,上述议题中除了最后一项,居民的诉求都集中在社区公共空间方面。而其中最为迫切的就是N小区内居民活动空间的增设。

课题组在N小区进行的居民调查显示,关于“您最常去的公共空间”一题,上百位受访者中仅有6位居民做了填答。如果除去因为办理社区事务而选择“居委会”的2票,只有4票投给了楼间的小型绿地。回答人数比例如此之低,一方面反映出老旧小区中虽有大量绿地却主要用于景观和隔离,可供居民公共活动的开放空间无处可觅;另一方面,也折射出居委会工作较长时期以来和居民生活的脱节。

3.3 公共空间改造第一步: 存量资源再利用

面对上述议题,居委会、物业联合行动,发动居民自己动手,实施自行车棚改造和绿化种植。这小小的第一步,突破了居委会长期以来有“议”无“行”的局限,并让居民们欣喜地看到了自主改造环境的力量。

最大的难题聚焦于如何在N小区内增设活动空间。原来设想的增加室内活动空间,小区内已无可腾挪的存量空间资源,新建设施也面临规划调整的制度门槛,无从推进。与此同时,一个楼栋的居民自发行动,利用家中的闲置家具和材料,短短数天时间就在楼下的小空地自行组建起一组休憩桌椅,虽简陋却成为居民闲暇交往的重要场所。究其缘由,这栋楼内居民大部分是来自同一片地区的拆迁安置住户,继承了原来紧密的社会网络,基于对公共空间的强烈诉求,展现出自主动员、自主建设的巨大力量。

至此也显示出社会治理与空间提升整合推进的迫切性。一方面议事委员的选举激发了人们对社区的关注,社会组织和社会资本的力量日益壮大,启动了依靠自己力量动手改造社区的第一步,但在组织形式、规模和技术支撑上尚处于初级阶段;另一方面,老旧小区存量空间资源的改造和再利用,在传统针对空间增量管理的规划建设体系下,遭遇诸多制度门槛的限制。探索存量空间改造与多方协商治理的整合,成为课题组推进社区规划的着力点。

课题组联合社区居委会、物业管理公司共同决策,将工作聚焦于社区存量资源的挖掘:一是改善室内空间,居委会主动通过空间置换,让出原有办公空间改造成居民议事厅,成为各项居民活动开展的重要场所;二是改善室外空间,将小区中一块几近废弃的三角形绿地改造成活动广场。

3.4 利用公共空间改造, 培育社区关注点

由于种种原因,三角地活动广场的改造前后历时一年多时间,至今仍未完工,仅方案设计就经历了“社区调研—居民访谈—多稿设计—居民参与设计—方案调整—联席会讨论—方案优化—公众咨询—方案修改—联席会讨论—方案公示”等诸多环节。课题组巧妙地化问题为契机,充分把握这个“过程机会”,发动大家对于公共空间展开关注、思考和展望,借助物质性公共空间的改造推进社会性公共空间的发展。

那么三角地改成什么样?居民想要什么样的室外活动空间?如何让更多居民表达他们的诉求?课题组从一开始就明确了参与式规划的思路,而不是规划师自上而下地闭门造车。最具挑战的是如何迈出第一步:通过举办复合主题的社区节活动聚集人气,吸引广大居民的共同关注和思考。活动包括3大主题:一是社区logo设计,培育居民的社区认同感;二是公共空间使用情况和改造方案调研,以每位居民的日常生活和切身利益为出发点;三是亲子市集,吸引更多家庭特别是有孩子的家庭参与,他们是社区规划的重要中坚力量,但在社区活动中往往难见身影。3项活动整合举办,吸引了大量居民,呈现出前所未有的盛况景象(图5)。更重要的是,越来越多的人开始讨论“我们的”社区,三角地、社区logo成为重要的公共符号深深植入人们茶余饭后的话题中。

图5 复合主题的社区节吸引了居民的广泛参与资料来源:作者自摄。

参与式规划不仅仅强调多方参与,对于规划设计人员而言,也是和居民对话、向社会学习的重要过程。例如通过对公共空间的使用调研,发现居民最希望开展的活动是“晒太阳”和“聊天”,反映出社区内以老年人为主的休闲型生活方式。设计人员于是放弃了原来设想的丘地、沙坑等装置,转而明确了以开放、交往和阳光为要旨的设计思路,在此基础上形成的方案也受到广大居民的认可和欢迎。

3.5 推进居民赋能, 建立人才库

社区公共议题有了,谁来落实?作为社区治理最重要的主体如何真正参与?

首先,以兴趣爱好为纽带,对社区居民进行再组织和再培训,挖掘社区能人。应对议事委员多次提出提高社区居民素质的需求,组建社区学堂。课题组通过组建社区学堂,提倡人人为师。学堂教师全部来自社区居民,以兴趣爱好的方式自由组成班级,自定班规。通过两年多时间的培育,社区自发形成20多个社会组织,不但提高了居民素质,促进了居民交往,也挖掘出众多社区人才。居民自主创作的社区之歌、社区报,以及融入社区logo的特色工艺品等作品也相继涌现。

图6 为居民赋能的“建筑师体验工作坊”资料来源:作者自摄。

其次,是赋能。要想真正让居民参与社区发展,除了关注他们的参与意愿,最重要的还是要培养其参与能力和参与习惯。例如,通过举办“建筑师体验工作坊”,向居民教授基础的空间知识、尺度概念以及公共空间的意义,并带领他们亲手设计和搭建公共空间模型。通过跨越个人和家庭的团队合作,居民在公共空间的设计碰撞中进一步学会了换位思考,以及面对分歧时如何通过协商达成共识,由此提升了参与能力,也逐渐唤醒对邻里和社区的关注和再认识(图6)。

3.6 以公共空间为载体, 多方共同缔造美好家园

空间的改造也是文化的传承。为了挖掘和展示社区文化,鼓励居民参与设计并亲手绘制楼栋立面的墙绘。墙绘设计由清华大学的学生义务提供技术支持,经过多方参与的反复讨论,方案数易其稿,最终画面内容全部来自社区的真人真事。曾经杂草掩映的楼立面整洁一新,留下了居民们亲手描绘的美好社区愿景和记忆手印。曾经匆匆而过的行人现今也不时驻留楼前,欣赏和回味这片社区独有的风景(图7)。

图7 居民参与设计和绘制楼立面墙绘资料来源:作者自摄。

图8 基于楼门共同体营造的楼栋美化资料来源:作者自摄。

经过前期的动员、再组织和赋能,社区的参与意识、参与能力都呈现大幅提升,对于改善社区环境,特别是老旧小区楼门内公共环境的呼声也日益强烈。课题组和街道办事处适时推出“微公益创投”之楼栋美化活动,鼓励居民以楼栋或楼门为单位,自行完成从改造方案的提出、设计到实施的全过程。街道办事处、课题组,以及纷纷加入的辖区机构和物业管理公司,提供从资金到技术的多方支持。第一批入选的楼门,居民从老到幼全龄参与,楼门前挂上了老人亲手缝制的缴费单收纳袋,以及用废旧鞋架创意改造而成的小广告收纳箱,小朋友自豪地将亲手绘制的图画挂在自家门口,可爱的动画人物和猜谜游戏为单调而辛苦的爬楼增添情趣,年轻的楼门长带领大家将楼梯间的污渍印记改造成独具一格的手印树,留下每个家庭在社区的成长记忆……原来的破旧楼道焕然一新,并展现出各自独特的风貌(图8)。在第一期活动良好的示范和带动作用下,其他楼门和社区都跃跃欲试。

3.7 公共空间再造促进居民市民化

参与问题的背后不仅仅是参与意愿和能力的局限,更重要的是社区中各方对于责权利关系的认知。在社区的发展中,居民、居委会、物业管理公司、街道办事处以及相关机构分别应扮演什么角色,背后其实是社区关系的重构。

我们欣喜地看到,基于参与的空间改造的过程,增强了社区居民的公共意识,推进了市民化的进程,也改善了社区内各方主体之间的紧张关系。楼栋美化完工后,居民们积极制定并张贴楼门公约,每个人自发监督和保持楼栋的公共卫生。一期活动结束了,仍有居民主动继续完善,从原来“让我们干”变成“我们要干”。三角地活动广场尚未竣工,三角地文明公约、三角地志愿者队伍已相继诞生,公约第一条就提出“爱护三角地就像爱护自己的家一样”,三角地未来的规范使用和维护工作成为居民主动约定的共识。原来一直反对三角地改造的个别居民,也为公共精神所感动,转而支持。一度争执无解的加装防盗楼门的问题,通过协商,采取由楼门住户筹资、街道办事处按比例补贴的方式,楼门焕然一新,也杜绝了小广告的无序入侵。曾经老大难的规范停车问题,经过一年多的反复协商,也已顺利推行。越来越多的住户开始主动缴纳物业费……

4 结语

经过两年多时间扎根社区的实践探索,我们深切感受到,参与式社区规划的问题,其背后是社会治理的问题。社区空间除了物理属性,更具有社会性,要实现真正的社区规划,这是一个持续、渐进的过程,是通过空间的再组织实现社会再组织的过程,是向社区还权和增能的过程,是实现共建共享、协商共治的过程。对于规划工作者而言,投身社区规划是一个再教育和再学习的过程,需要提升社会学习和与社会对话的能力,更离不开对于规划“以人为本”情怀的坚持。

References

[1]Colantonio A. Traditional and emerging prospects in social sustainability[J]. Archives of Histology & Cytology, 2008, 71(3):147-54.

[2]周晓丽, 党秀云. 西方国家的社会治理:机制、理念

及其启示[J].南京社会科学, 2013(10):75-81.

ZHOU Xiaoli, DANG Xiuyun. Western social governance: mechanisms, ideas and enlightenment[J]. Social Sciences in Nanjing, 2013(10):75-81.

[3]李强, 温飞. 构建全民共建共享的社会治理格局

[J]. 前线, 2016(2):7-9.

LI Qiang, WEN Fei. Construction and sharing of the social governance pattern of all people[J]. Qianxian, 2016(2):7-9.

[4]黄瓴, 罗燕洪. 社会治理创新视角下的社区规划及

其地方途径——以重庆市渝中区石油路街道社区发展规划为例[J]. 西部人居环境学刊, 2014(5):13-18.

HUANG Ling, LUO Yanhong. Community planning and the local approach in the perspective of social governance innovation: a case study of Shiyou Road, Yuzhong District of Chongqing[J]. Human Settlements Forum in West China, 2014(5):13-18.

[5]袁媛, 柳叶, 林静. 国外社区规划近十五年研究进

展——基于Citespace软件的可视化分析[J]. 上海城市规划, 2015(4):26-33.

YUAN Yuan, LIU Ye, LIN Jing. Review on community planning research of foreign countries in the past 15 years: a visualized analysis based on Citespace software[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2015(4):26-33.

[6]尼克•盖伦特, 史蒂夫•罗宾逊.邻里规划:社区、网

络与管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2015.

Gallent N, Robinson S. Neighbourhood planning: communities, networks and governance[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2015.

[7]Robb Kushner. Ioby[EB/OL].(2012-6-20)[2017-3-30]. https://www.ioby.org.

[8]Edible Landscaping: Organic Gardening And Landscape Design[EB/OL]. (2010-10-21)[2017-03-30].http://www.edible-landscape-design.com.

[9]Mackey M K. Unusual edibles to start in your greenhouse right now[EB/OL]. (2015-02-04)[2017-03-30].https://hartley-botanic.com/magazine/unusualedibles-to-start-in-your-greenhouse-right-now/.

[10]王本壮,李永展,邱勇嘉,等. 社区X营造:政策规

划与理论实践[M].台北:唐山出版社, 2016.

WANG Benzhuang,LI Yongzhan,QIU Yongjia, et al. Community construction: the policy planning and theoretical practice[M]. Taipei: Tonsan Publications Inc, 2016.

[11]杨贵庆. 未来十年上海大都市的住房问题和社区

规划[J]. 城市规划学刊, 2000(4):63-68. YANG Guiqing. Housing problem and community planning in the next 10 years of metropolitan Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2000(4):63-68. [12]孙施文, 邓永成. 开展具有中国特色的社区规划——以上海市为例[J]. 城市规划学刊, 2001(6):16-18. SUN Shiwen, DENG Yongcheng. Develop the characteristic community planning of China: taking Shanghai as the case[J]. Urban Planning Forum, 2001(6):16-18.

[13]徐一大, 吴明伟. 从住区规划到社区规划[J]. 城市规划学刊, 2002(4):54-55. XU Yida, WU Mingwei. Two words of community planning[J]. Urban Planning Forum, 2002(4):54-55.

[14]赵蔚, 赵民. 从居住区规划到社区规划[J]. 城市规划学刊, 2002(6):68-71. ZHAO Wei, ZHAO Min. Residential planning or community planning[J]. Urban Planning Forum, 2002(6):68-71.

[15]李东泉. 中国社区规划实践述评——以中国期刊网检索论文为研究对象[J]. 现代城市, 2014(3):10-13. LI Dongquan. Review of Chinese community planning practice: a case study on paper retrieval on Chinese journal net[J]. Modern City, 2014(3):10-13.

[16]刘佳燕, 邓翔宇. 基于社会—空间生产的社区规划——新清河实验探索[J]. 城市规划, 2016, 40 (11):9-14. LIU Jiayan, DENG Xiangyu. Community planning based on socio-spatial production: explorations in‘ New Qinghe Experiment’[J]. City Planning Review, 2016, 40(11):9-14.

[17]顾朝林, 刘佳燕. 城市社会学[M]. 北京:清华大学出版社, 2013. GU Chaolin, LIU Jiayan. The urban sociology[M]. Beijing: Tsinghua University Publishing House, 2013.

[18]卡罗尔•佩特曼. 参与和民主理论[M]. 陈尧译.上海:上海人民出版社, 2012. Pateman C.Participation and democratic theory[M]. CHEN Yao,translate.Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2012.

Practice and Reflection of Participatory Community Planning under the Background of Transformation: A Case Study of Y Community, Qinghe District in Beijing

当前我国城市规划与建设管理进入重要转型期,对进一步推动社区规划的发展提出了迫切要求。基于对中国转型时期的背景研读,以及国内外参与式社区规划的发展评述,提出了关于社区参与的3个根本性问题,即参与的目的、主体和实践过程。进而结合在北京市海淀区清河街道开展的参与式社区规划实践活动进行阐释。社区规划是“新清河实验”的一部分,通过跨学科力量,探索空间规划与社区治理的整合机制,是通过空间的再组织实现社会的再组织的过程,是向社区还权和增能的过程,是实现社区共建共享、协商共治的过程。

The urban planning, construction management in China has stepped into an important transition period, which proposes urgent requirement to the further improvement of community planning. Based on the study on China's special transition background, and the review of the participatory community development in China and abroad, the paper presents three fundamental questions to community participation, including the goal, subject and implementation process. Then the participatory community planning practice in Qinghe Jiedao in Beijing is put forward as an example. As a part of 'New Qinghe Experiment', the community planning tries to explore an interdisciplinary process integrating spatial planning and community governance, promoting social reorganization through spatial reorganization. As a result, it realizes the community empowerment and capability improvement, as a process of community co-building and sharing, as well as negotiation and co-governance.

参与式社区规划 | 公众参与 | 社区治理 | 公共空间 | 清河实验

Participatory community planning | Public participation | Community governance | Public space | Qinghe experiment

1673-8985(2017)02-0023-06

TU981

A

*本文受教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于居住邻里的城市社区社会网研究——以北京为例”(课题号12YJCZH130)和清华大学(建筑学院)-旭辉控股(集团)有限公司可持续住区联合研究中心课题“基于存量空间资源挖掘的社区营造研究”(项目编号20152001392)资助。