教育部第一次全国美展刊物设计研究

2017-06-01王卓然宁波大学潘天寿艺术设计学院

文/王卓然(宁波大学 潘天寿艺术设计学院)

教育部第一次全国美展刊物设计研究

文/王卓然(宁波大学 潘天寿艺术设计学院)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.02.010

缘起

中国的近代是一个变革的时代,变革的动力,在于西方现代文化、技术的涌入。这种变革离不开书籍推动,而书籍的大众化普及又与现代印刷技术密切相关,书籍的装帧与设计,也在此时得到了发展,突破了中国图书典籍,印刷与线装本的旧有模式。珂罗版、金属版、橡皮版等新技术的传入,使得能够将绘画清晰、多彩地印制成册。精美的画册极大的促进了近代美术传播的同时,近代美术的发展也滋养着书籍设计,我国历史上第一批现代平面设计师,往往出身于美术家群体,如庞薰琹、陈之佛、张光宇、钱君匋、丰子恺等,无不是兼具美术家与设计家的双重身份,很多近代的实用美术社也都是近代美术家创办的。教育部第一次全国美术展览会是近代美术界的一次最为重要的盛事,展览云集了美术界举国的力量。因此,展览会的印刷刊物的设计,能够代表我国近代书籍设计的较高水品,如今这些书籍成为研究中国近代书籍装帧设计的重要文献资源。

一

近代中国艺术届有两种画家群体,一种是承袭传统中国画的文人画家,另一种则是研习西方绘画的一群画家。文人绘画源自“南画之祖”王维,在近代的中国画,虽然也随着社会的发展,产生了一定的世俗化倾向,但是始终还是保留着文人画的传统精髓。崇尚书法性、画家的个人修养的追求,这就塑造了中国画的精英化倾向。近代西方绘画的传播则在传播过程中,被赋予了启蒙的作用,这就要求绘画具有大众化的倾向,教化民众,需要绘画的传播性与科学性,这本身便是一种矛盾的艺术观念。特别是美术展览会的形式,本身便是旨在扩大美术文化的传播力度。因此,在这次展览会的刊物设计上,产生了兼顾传统与传播的双重特征,直接兼顾了精英文化与大众传播的双重诉求。

这种双重性诉求,与全国美展筹备期的人员构成有着一定的关联。美术展览会的提议,源自以刘海粟为主研习西洋绘画的群体。他们对于日本和欧洲国家的美术展览会进行了细致的考察,梁鼎铭在《参观一九二九年法国美术展览会记》1梁鼎铭:《参观一九二九年法国沙龙美术展览会记》,文华,上海,1929年第三期中记述了1929年法国沙龙展的盛况,并认为被认为代表老派作风的沙龙展,并非落后的代表,而是能够吸引全世界眼光的盛会;王济远在《东邻画展之狂热》2王济远:《东邻画展之狂热》,新艺术半月刊,上海,1926年,第一卷第五期一文中,假东京美术馆的落成,谈及日本国对于美术展览会的兴办不遗余力,言语中体现出对于美术展览会作用的肯定,以及对于开办美术展览会的可望。

刘海粟对于日本美术展览的考察,并将考察的成果汇编成册,题为《日本美术新印象》,序言中记述,刘海粟1920年与陈晓江、俞寄凡、汪亚尘四人,考察了日本的 “文展”、“帝展”。书中记载:“日本的一般艺术家也都从事民众艺术,政府也晓得不遗余力提倡。今年十月帝国美术院第一回美术展览会开幕……他们民众的艺术呼唱的最起劲的时候……。”3刘海粟:《日本美术的新印象》,商务印书馆,上海,1922年版,序言部分刘海粟通过考察,寻找到日本美术快速发展的原因。在于成功的运用展览的方式发扬大众艺术。也正是由于这次考察,刘海粟提出了美展相关印刷品的制作:

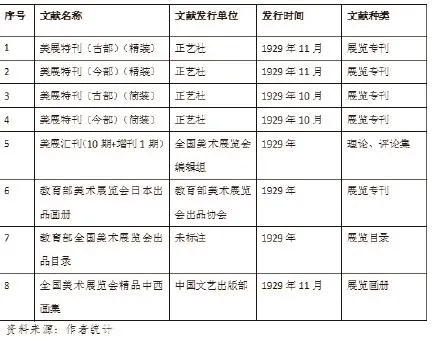

图1 1929年教育部全国美术展会刊物统计表

“每一次开会之后,都有精良的印刷品,广为传布,开通风气,发扬文化,实在是利益无穷。”4刘海粟:《日本美术的新印象》,商务印书馆,上海,1922年版,序言部分

1922年刘海粟以《请政府设置国立美术展览会》为提案,提出兴办全国美术展览会:

“今国人研习西方美术者又渐盛于焉,仿法国沙龙办法,系教部岁集国内美术新作品,若绘画、若雕塑,于国都及上海开展览会各一次,俾国人学者有以知我国美术形式内容,与西方美术孰美备而竭其心思,纯其造诣。国人观者,有以发其情养,其趣正其好尚,他国人观者,亦有以觇我国文化之程度,为正当之批评,其事盖至要且切也……”5刘海粟:请政府增设国立美术展览会,《新教育》,新教育共进社,1922年第五卷第3期,第211页。

刘海粟关于全国美术展览会的提案得到通过,并引起了国内美术界及时任教育部的重视。决定于1929年在上海举办中国历史上的第一次全国美术展览会。

虽然,刘海粟为代表的西洋画家率先提议举办美术展览会,但当时中国的美术界留学西洋或研习现代西洋美术的力量,远不及传统的文人绘画画家的力量。因此,在之后的筹备过程之中,美术展览会实际筹备人的位置,更替成为了倡导调和中西美术的林风眠,又更换成了具有传统书画背景的陈小蝶、李祖韩、杨清磬、徐志摩等人。最终的筹备委员会中还包含了张善孖、张大千、贺天健等一批书画家,审美倾向与身份有着密切的关联,由于全国美展筹备委员会的人员结构,造成了《美展特刊》设计风格、内容,必然需要在两种文化间寻求平衡点。

二

“在十八年四月中旬,教育部与上海举办教育部第一次全国美展,惜未身临,躬与其盛,仅看到几种关于全国美展的印刷品,一时为之企从神驰”6王霞宙:《参观全国美展纪要》,中兴周刊,1937年版,第7卷第19期,第6-7页。在全国美展的一则参观纪要中,当时的观众这样写道。由此,当时印刷品的传播作用可见一斑。如表1所示,教育部第一次全国美展共出品了5类8册的刊物,包括了图录、理论、目录等类型。《美展特刊》是教育部第一次全国美展的特刊,收纳了入选教育部第一次全国美术展览会的部分精品,汇编成册。全书采用了照相版黑白印刷的工艺,分为古、今两册,分别将从民间收藏家处征集来的古代美术品,以及近人遗作,汇编成古部;将当代的书画、金石、西画、雕塑、建筑、工艺美术、摄影汇编成今部。古今两册为一套,装入统一函内,函套封面由蔡元培题写美展特刊。

《美周》杂志“艺术消息”栏目,于美展开幕前夕刊登了《美展特刊》发行的消息:“全国美术展览会的图录特刊,由正艺社承办。现已编排就绪,赶制铜图。分古今两厚册,封面定织三色丝绸,异常美观……”7详见《美周》1929年版艺术消息栏目根据上述的文献记载,美展特刊采用了“铜图”的印刷方法。20世纪前期,珂罗版又称玻璃版印刷,占据了图片印刷市场的大部分,但是珂罗版的坚固程度不足。所谓“铜图”字面上理解应该为铜版印刷,20世纪20年代,使用铜版作为印刷材料的印刷技术,为照相凹版印刷技术。1916年英国人在上海出版的《诚报》便使用了照相凹版技术制作插图,商务印书馆1923年也引进了该技术。8范慕韩:《中国印刷近代史初稿》,印刷工业出版社,1995年版,第177页。因此,根据《美周》艺术消息的报道为线索,可以认为《美展特刊》采用了照相凹版技术。这种印刷技术的优势,在于单板的印量远远大于珂罗版,当时运用照相凹版技术印刷的杂志,甚至发行量能够达到20余万册。单块印版的造价,照相凹版并没有优势,但是印量如果增大的话,照相凹版的优势就显现出来了。这种技术的运用,显然促进了《美展特刊》的传播,这符合美术展览会的传播诉求。为此《美展特刊》还刊行了简装版本,装帧方式不同,内容并无差异。

《美展特刊》精装版本古今两册,封面采用了不同颜色的丝织品为封面材质,古部采用了淡绿色的丝织物为材质,以松针为装饰图案,正中心的位置上织物图案竖排“美展特刊 古”字样,下部织出横排版英文字样“The National Fine Arts Exhibition Of 1929”。《美展特刊》今部采用了淡粉色为底色,间以淡绿色翠竹为图案,同样在正中心以竖排版的形式织出“美展特刊 今”字样,下部织出横排版英文字样“The National Fine Arts Exhibition Of 1929”。全两册,采用了西式胶装与中式图书锁线相结合的书脊装帧方式,以明亮的蓝色丝线贯穿书脊。函套则采用了传统的中国图书函套形式,封面裱糊了淡紫色的花色底纹,左上角以题签的形式,由蔡元培题写“美展特刊”四字。全书由正艺社出版,在奢华的装帧中不失文雅之美,堪称我国美展历史上特刊之经典。

定制的丝绸材料与丝绸材料上的图案可谓中华文化的重要特征,丝绸材料从汉代开始便代表了中国织物的最高规格,丝绸之路便是以丝绸贸易为主的贸易通道。而丝绸的产出尤以江南地区的织造水平为近代之最。苏州、南京、杭州无不是丝绸材料织造的重镇,上海作为长江三角洲新兴的城市,在这里举办的全国美展特刊,在装帧设计上,采用丝绸作为精装版本的封面材料,可谓别具匠心。丝绸表面上图案,选取了松枝与翠竹,松和竹为我国传统绘画中岁寒三友之二,象征着文人高洁的形象与内心追求。书名采用了名人手写楷体,以题签的形式,居于版面正中,下方英文字样“The National Fine Arts Exhibition Of 1929”选择了较为古典的字体,极力的试图排除英文与中国传统纹样与材料的违和感。整体上看全书的装帧设计带有了中国传统文化的象征意味。

这种精装的形式成本较高并不利于大量的传播,因此,在制作精装本的同时,正艺社刊印了美展特刊的平装本。平装本采用了淡蓝色的无纹路纸张作为封面材料,书名以题签的形式贴于左上角。可以说符合我国古代图书装帧的一般形式。函套的形式与精装相仿,仅仅封面用纸的颜色为钴蓝色。平装本的内容与纸张与精装本无异。显然这种装帧的设计方式更加适合展览绘画的传播。

三

教育部第一次全国美展,在刊行了《美展特刊》的同时,也刊行了相应的理论、批评刊物。《美展汇刊》,全刊正刊共10期,另加增刊1期。编辑人员徐志摩、陈小蝶、杨清磐、李祖韩,撰稿人包括葉恭绰、曾农髯、吴湖帆、丰子恺、徐悲鸿、王济远、黄宾虹、邵洵美、郑曼青、贺天健、俞寄凡、俞剑华、林风眠、陈子清、张禹九、倪贻德、狄楚青、褚礼堂、张若谷、郑午昌、唐膄庐。这套汇刊刊登的内容既包括了美术品、收藏品的图片,也包括了对于美术史问题的探讨,美展汇刊饱受各界关注,因其具有了一定的时效性,刊登了部分美术家的观后感与批评,所以其成为了美展理论及批评的主要媒介。因此,它的装帧设计具有了较为鲜明的报刊特征,板式也更加灵活自由。

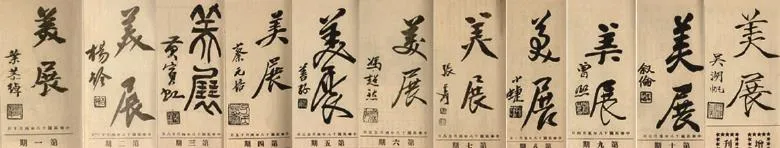

全11期开本为八开,采用深黄色封面上拓印中国古代纹样,并阴刻“教育部第一届全国美术展览会刊行”字样,中间由杨清磐书“美展汇刊”四字,衬页由徐志摩手书“第一届全国美术展览汇刊”。每期刊头分别由葉恭绰、杨铨、黄宾虹、蔡元培、张善孖、冯超然、张大千、陈小蝶、曾熙(农髯)、马叙伦、吴湖帆以个体书法题写“美展”二字。全刊共刊登插图179幅,其中中国画93幅、西洋画60幅、摄影8幅、雕塑7幅、书法作品6幅、金石4幅、图案1幅。从刊登的内容来看中国画数量最多,因此,封面带有中国传统文化特色的装帧设计方式,比较符合印刷品内容的特色。装订方式运用了骑马钉,而且用纸较薄,且版式设计较为版块性,近似于报纸的排版编排方式。可见在制定装帧设计之初便设定了传播性作为设计方向。总体来看《美展汇刊》的设计,也呈现出传统与传播的双重特征。

图2 美展汇刊十一期标题

教育部第一全国美术展览会官方的出版物,除了图录美展特刊、美展汇刊,还有一个种类的出版物是不可或缺的,那就是展览的目录。展览的目录收录了美术展览会展出的全部作品,它较之特刊、专集开本较小,约为32开,这样的开本更加易于现场携带。装帧也更为简单,造价更低,便于传播。同时,目录只采用了编号、画名、作者名字(或有润格)的编排方式,虽不如图录特刊图文混排的方式直观,但目录信息更加全面。第一次全国美展的《美展特刊》未收录全部参展作品,特别是某位艺术家有多幅作品入选全国美展的时候,特刊图录往往只收录其中的一幅作品,美展的展览出品目录则收入了全部参展作品。

教育部第一次全国美展刊印了《教育部全国美术展览会出品目录》,封面具备了西方现代绘画构成的形式,采用了黑色美术字体,以及黑色几何图案作为装饰,给人一种轻松现代的感觉,一改《美展特刊》那种传统、华贵、高雅的面貌。目录分为第一部书画、第二部金石、第三部西画、第四部雕塑、第五部建筑、第六部工艺美术、第七部美术摄影及外国参考品部。体例采用了号码、品名、价值、作者姓名竖排的形式,并根据展览会现场的陈设,标明了作品所在位置的基本信息。装订方式同样采用较为简单的骑马钉,开本和装订方式,最大程度的增大了传播的便利性,版式设计则凸显了信息的丰富性。

小结

书籍的装帧设计收到时代与文化思潮的制约,教育部第一次全国美展刊物的设计,在传统与传播的双重诉求之下,呈现出了较为明显的折衷特征,正如近代的大文化背景中,建筑上的中华巴洛克、中华哥特一样,书籍刊物的设计,也需要面对东西方文化对冲与融合过程中带来的矛盾。它既需要满足传统文人精英阶层,对于书籍传统文化象征性需求,也需要满足近代中国的启蒙运动、美育,对于美术的大众化诉求。遗憾的是正是由于兼顾了传统与启蒙的双重诉求,设计本身并没有形成系统化的整体设计风格,折衷的设计往往带来的就是风格的混乱。但是,从传统文化融入现代设计的角度来看,美展特刊与美展汇刊不失为一次大胆的尝试,它们展现了东方古国传统材料与纹样的独特美感,并带有着鲜明的时代印记。民族性的字体、材料、装订方式的综合运用,对于当今的书籍装帧设计中,传统元素的应用,提出了一条独特的路径。

(责任编辑 姥海永)

A Study on Exhibition Catalogue Design of the First National Art Exhibition of Ministry of Education

教育部第一次全国美展是近代中国美术的一次盛会,它处于近代西学东渐的文化背景中,其刊发的画册、图录、理论集的设计,受到西方设计思潮与印刷技术、装帧技术影响呈现出现代图书设计的基本特征。近代图书设计的发展,与西方美术的传播,具有紧密的联系,很多近代图书设计师兼具美术家的身份。因此,美展刊物的设计代表了20世纪初中国图书设计的较高水平。受到近代美术格局的限制,传统绘画势力与新兴绘画势力的双重影响,美展相关刊物的设计,在带有中国传统图书设计与现代图书设计的双重因素的同时,兼具文化传播与文化象征的双重意味。

The frst national art exhibition of Ministry of education is a grand meeting of art in twentieth Century. It is in the background of learning to the western , The Exhibition catalogue infuence of Western printing technology and graphic design. It is showing the characteristics of modern book design. The development of modern book design is linked with the spread of Western art, and a lot of designers have the identity of artists. The design of the Exhibition catalogue represents the highest level of Chinese graphic design in twentieth Century. Subject to the modern painting group and Traditional painting group, The design of The Exhibition catalogue with the dual factors Chinese traditional book design and modern book design at the same time, both cultural communication and cultural symbol of double meaning.

教育部第一次全国美展;图录设计

The frst national art exhibition of Ministry of education; Exhibition catalogue Design

王卓然,现任教于宁波大学潘天寿艺术设计学院,博士,研究方向:近现代设计史。