中国西北地区石窟开凿的观念、择址与形制1

2017-06-01倪文吉苏州大学艺术学院

文/ 江 牧 倪文吉(苏州大学 艺术学院)

中国西北地区石窟开凿的观念、择址与形制1

文/ 江 牧 倪文吉(苏州大学 艺术学院)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.02.005

一、 石窟建筑的发展

1.1 石窟建筑的发端——印度宇宙观的影响

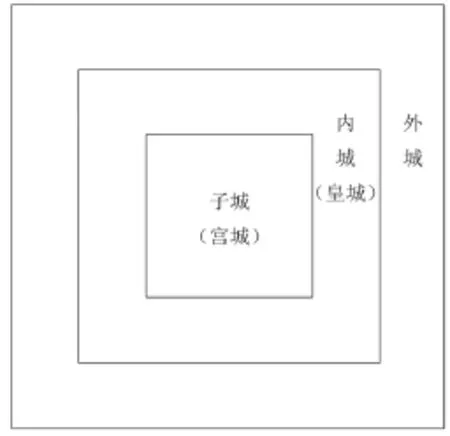

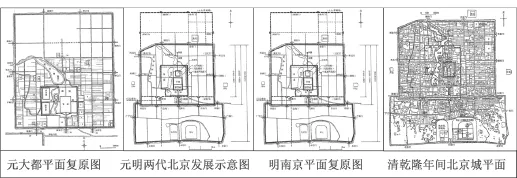

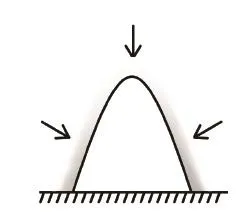

古印度对于宇宙有这样的观念认知:“宇宙如同茫茫的海洋,世界则漂泊在大洋的中心,在世界的中央,有五六个不断升高的台地组成一座大山。底层是人类的生活圈,中间一层由守护神供着,而顶层则是众神的27个天国”2帕瑞克•纽金斯.世界建筑艺术史[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1999, p.45-46。,并且印度的锡克教认为宇宙是绕着一个竖轴进行轮回的(见图1-1)。相较于印度,中国的宇宙观与其截然不同,中国人认为宇宙的轴是在地面的水平方向上的,中国的古建筑是以子城(宫城)为中心,四周在平面上向外发散,接着便是内城(皇城),其次外围便是外城(见图1-2),这点从各个时期的建筑平面图上便可发现(见图1-3)。这也可以解释我国古代的建筑组群是水平方向延伸,如有中轴的一进进院落和宫殿的“三朝五门”布局;或是如涟漪般晕开,一圈圈向外拓展,因此,我国的建筑布局有向水平四方伸展的趋势,而印度的建筑布局则有围绕一个中轴向上伸展的意愿。

基于这样的观念,古代印度是石窟寺的诞生地,当我们在探讨石窟建筑艺术时,必然会回顾原始印度宇宙观对之的影响。印度人认为神是住在山上或岩洞之中的,于是他们就想在大地上为神建造一个临时的居所,由此便诞生了早期的山丘和洞窟建筑。佛教传统的建筑形式是窣堵坡,它是一个巨大的山丘,其建立被设想为“世界的轴心”,象征着神话里的妙高山,在扩展的寺庙外部,有雕刻的条带以及神和神物的雕刻,如同环绕妙高山而悬置的诸天和大地,形成如“天宫”一般的空间,它的单室称为“生主堂”,人们由此可以感受到宇宙“创造力”的流出,经过寺庙的结构流向人间。

印度对神的崇敬还体现在一些艺术品与建筑细节上。早在公元前2000年,印度河流域文明各大城市就产生了古印度的艺术,其后的艺术品中也不断出现一些象征物和形象,比如在小型雕刻品和印度河流域的图章与封印里的“生命之树”的形象。与之相像的是在古印度艺术进一步发展的过程中,用于装饰佛教窣堵坡及其栏楯的连绵不断的藤蔓图案,它由许多小浮雕组成,而这整个结构的含义则可以解释为神话中“如意树”的形象。树木的造型是正立的三角形,由此我们是否可以推测:出现在艺术品以及建筑上的“生命之树”与“如意树”的装饰图样是否与神话中的妙高山一样,寓意着“世界的轴心”?而佛教建筑窣堵坡正是此类表现“世界轴心”的建筑的形象显现!

图1-1 印度的宇宙观(作者自绘)

图1-2 中国的宇宙观(作者自绘)

图1-3 各朝代平面图(潘谷西《中国建筑史》,中国建筑工业出版社,2009年,第72、73、74、76页)

1.2 石窟建筑的演变

洞窟建筑是古印度比较常见的建筑类型,其发展在印度这一辽阔的土地上逐渐成熟,并伴随着佛教传入其他地区,其发展演变呈现出三个重要特点。

1.2.1 建筑由正形体向负形体转变

上文提到印度人相信神是住在山上和岩洞中,因此他们建立了早期供奉神的居所——窣堵坡,但窣堵坡并不是一个真正意义上的建筑物,其实质是一座巨大的土山丘,密实而不可进。在印度中部的桑吉遗存了一个早期的大窣堵坡,经过多次重建与修复,现存的遗迹约建于公园1世纪,其外围有栏杆将其与世俗的世界分隔开,窣堵坡平顶的阶梯连接成山丘四周的步行道,顶上设置神龛以及祭坛,后来窣堵坡的样式也一直在演变,但大体呈现山丘状。这样实心的山岳状建筑不可进入,亦称为庙山建筑,可归入山岳正形体类建筑(见图1-4);与之对应的是洞窟建筑,一般可进入,从内看呈山岳感,可归入山岳负形体类建筑(见图1-5)。后期岩凿的“支提窟”大厅便是这种洞窟建筑,它取代了在地面建山丘的窣堵坡的建造方式,可以说是窣堵坡的反转形式。在公元前2世纪到公元19世纪里,印度人一直坚持不懈地在山岩上开凿着洞窟神龛和集会厅。

1.2.2 洞窟建筑形制由木构向石构转变

早期的佛教大厅是木制的,这点从刻有装饰浮雕的艺术品中可见。但约从公元前2世纪起,印度人在西德干高原的西高止山火山岩的山脉和山谷中开凿了大量的人造石窟,它们都是仿木制讲经堂的石质建筑。较早的一些大厅例如巴伽,其建筑中有一些木制构件,如:窗的花格、门廊以及屋顶弯梁。其后的石窟建筑,无论是否使用木质材料来建造,都仿造了木构形式。直到公元50年,“这些大厅便全部由石料凿成,工匠们再现了古老的木制建筑式样,此外,每个大厅都包含一个象征性的窣堵坡”1A.L.巴沙姆.印度文化史[M]. 商务印书馆,1999, 294。。

1.2.3 洞窟——地面庙宇的转变

前文已提到“支提窟”大厅,它取代了窣堵坡那种在地面建山丘的做法,是一种岩凿的洞窟。但在公元前2世纪的笈多帝国统治时期,地面上自由分布的宗教建筑——神庙开始出现了,现存的由洞窟转变为地面庙宇的首例是德干高原的卡帕雅庙,它的洞窟矗立着,在印度神庙底层的中心(也是神的位置)则建了一些神龛,但此时的洞窟被视为圣所中的圣地,只有当僧侣在送饭、送衣以及守护神灵时方可进入。这与同一时期的原始佛教要求僧侣过完全游方的生活的规定具有相似性,因为都是规避世俗的人和生活对其修行的影响。在公元1世纪后期至3世纪期间,佛僧定居寺庙的习俗逐渐普遍。至少从公元3世纪起,为了满足宣讲佛教教义以及诵念经文的活动需求,出现了一些早期的与窣堵坡排成一行的大厅。随着时间的推移,又出现了一批与大厅毗连的适用于居住的窟洞,以及讲经堂等窟穴。

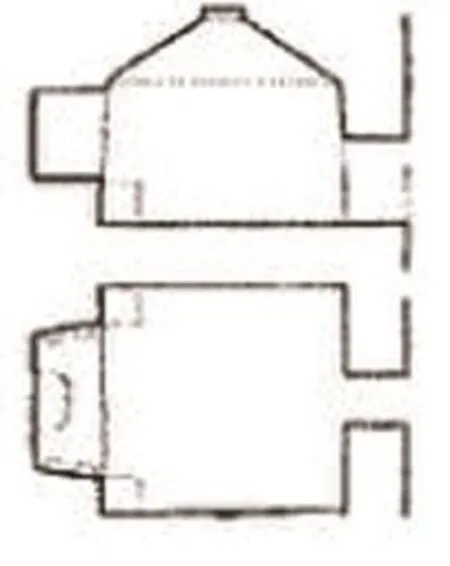

图1-4 山岳正形体(作者自绘)

图1-5 山岳负形体(作者自绘)

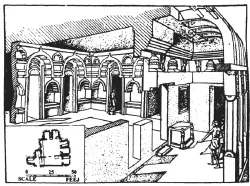

图1-6 塔堂窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第66页)

图1-7 毗诃罗式石窟(李智勇《空谷禅意·绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011 年,第8 页)

图1-8 汉代丝绸之路路线图

图1-9 石窟建筑发展阶段图(作者自绘)

1.3 石窟建筑的传播

石窟建筑由机械性的模仿茅舍草庵,慢慢的改进与发展,形成两种石窟。一种是前文提到的支提窟,供佛教徒举行活动所用,这种石窟在平面布局上多为马蹄形平面,最里面做成半圆形,中间是一座“窣堵坡”佛塔,信徒们可通过塔内侧及布置于两边的廊柱进行绕塔礼拜,此类窟型也被称为塔堂窟(见图1-6);另一种石窟类型叫“毗诃罗”,僧人起居与修行活动皆在此处进行,其形制为三合院布局,中间为方形大厅,进出口有门洞,另外三面搭建了许多方室,用为禅室(见图1-7)。西汉末年至东汉初年,佛教传入我国。在西汉时期,张骞奉命出使西域,此后,中国内陆与中亚、西亚、欧洲甚至非洲地区有着更加频繁地往来,尤其在政治、文化、经济上形成了较稳固的关系,而由丝绸之路(见图1-8)传播进入的佛教文化迅速发展,也为石窟建筑在我国的成长与发展提供了很好的契机。石窟建筑在我国的发展历程大致可以分为三个时期:公元前5世纪的开凿初期,为人熟悉的石窟有敦煌石窟、麦积山石窟、天龙山石窟、龙门石窟等。自南北朝始到元代,石窟的开凿达到了鼎盛,石窟的建筑类型逐步改进与完善,石窟的种类和数量也得到了空前发展,是为石窟开凿的中期。元代以后一般认为是石窟开凿的晚期,此时石窟的开凿多为在原有基础上的修复或小规模的新凿,范围与规模都比之前小了许多(见图1-9)。

图2-1 中国主要石窟选址环境概况(作者自绘)

二、石窟建筑选址分析

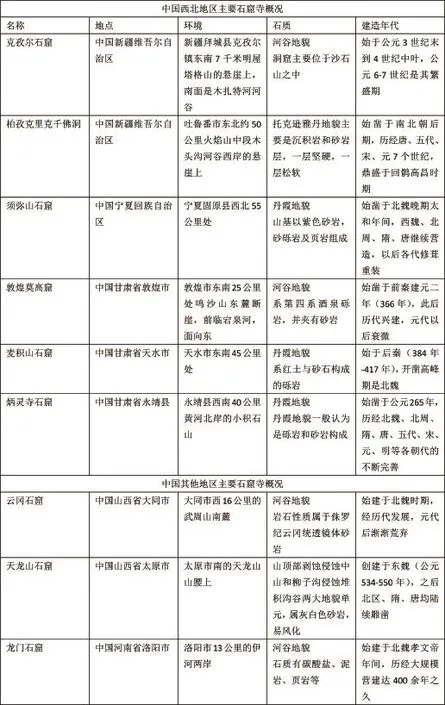

石窟作为佛教较具代表性的宗教建筑,其选址显然与佛教有着密不可分的关联,此外,自然地理环境(见图2-1)以及人文历史因素等对石窟的选址也起着决定性的影响。

我国佛教建筑的选址多尊崇于佛教的宗教性质及其教义。佛教建筑的选址十分注重外部的环境,佛教教徒为了清修,多将佛教建筑选址于远离世俗的隐蔽之处,如山林深处或悬崖峭壁间。石窟作为典型的佛教建筑,也服从于这一原则。敦煌莫高窟凿洞于鸣沙山东麓的断崖之上,上下五层,高低错落;天龙山石窟位于山西的晋中盆地,周围群山环绕,属于极佳圣境;麦积山石窟的现存洞窟分布于麦积山东崖和西崖的峭壁之间。这些石窟的选址都是经过精心挑选的,多位于清净偏远的僻静之所。

自然地理环境也是石窟开凿选址的重要考虑因素。相对于寺院,石窟的选址多在依山傍水之处,并且有可供开凿的崖壁。纵观西北地区目前现存的石窟寺分布情况,主要在以下三种地貌中:河谷地貌(见图2-2)、丹霞地貌(见图2-3)以及喀斯特地貌(见图2-4)。丹霞地貌主要材质为红色砂砾岩,而喀斯特地貌中蕴含大量的石灰岩,材质都便于加工,很适合石窟的开凿。河谷地貌因为天然形成的山谷立面,给石窟开凿提供了有利的地理条件,并且由于开凿后的石窟位于岩壁,俯视河谷,给修行者提供了视野既开阔、私密性又好的修行场所。这三类地貌都是由于地质运动、河流侵蚀等自然因素所发育的地貌景观,这些地貌的生成都为石窟的开凿提供了有力的自然条件。因此像克孜尔尕哈石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟等都开凿于西北地区狭长地带的丹霞地貌之中;在河谷地貌中也开凿了大量的名窟,如新疆的克孜尔千佛洞石窟、甘肃的敦煌莫高窟、山西的云冈石窟等;此外,著名的山西龙山石窟、陕西麟游慈善寺石窟等则开凿于重要的喀斯特地貌之中。

图2-2 河谷地貌

图2-3 丹霞地貌

图2-4 喀斯特地貌

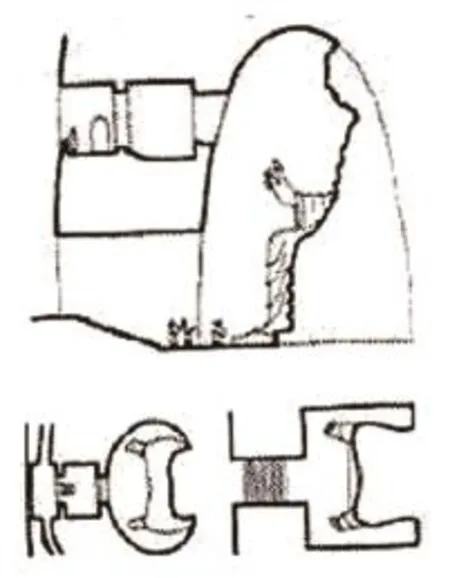

图3-1 印度巴雅僧房窟(常青《石窟寺史话》,社会科学文献出版社,2012年,第12页)

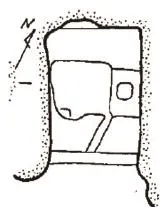

图3-2 典型僧房窟(李智勇《空谷禅意·绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第34页)

图3-3 仓储库(李智勇《空谷禅意· 绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第34页)

三、石窟建筑空间研究

石窟建筑与佛教的寺庙建筑有着异曲同工之处,可以说是一种特殊形式的佛教寺庙,为教中僧人提供基本的宗教活动及日常活动场所。但在空间形制上,石窟建筑却与佛教寺庙建筑有着很大的差异。

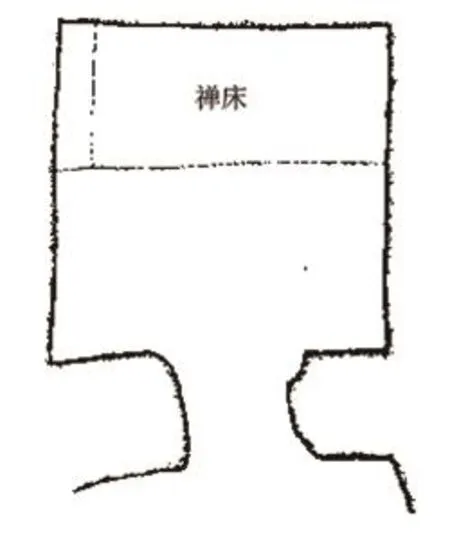

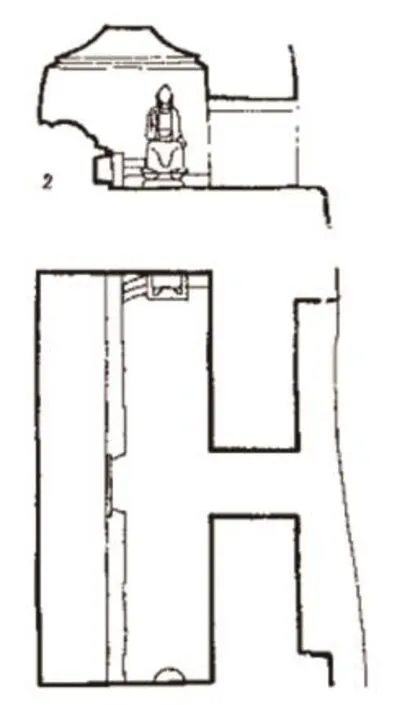

图3-4 组合禅窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第3页)

3.1 石窟建筑空间的功能类型

根据石窟洞窟使用功能的不同,我们一般将石窟分为以下几类:日常生活类石窟、讲经修行类石窟、礼佛尊像类石窟。

3.1.1 日常生活类石窟

一、僧房窟

在古老的印度,僧房窟也叫做毗诃罗窟。僧房窟(见图3-1)的基本形制是在一间近似方形平面的大厅的基础上,环绕着大厅再开出多间方形小室。大厅用以满足僧人僧众的生活起居与礼拜活动需要, 小室则供僧众坐禅修行,这与中国佛寺中僧人修行与日常生活方式亦非常相似。此外,进入僧房窟居室的甬道(见图3-2)设立于居室的一侧,且在居室的前壁开凿了光照的窗户,窟门旁则开凿出灶坑,在其对面会开出禅床,而在居室甬道的尽端亦会开出用于存放摆置物品的小室。从这些僧房窟的一般形制中,我们可以感受到僧众们浓厚的生活气息。在龟兹石窟群我们会发现有大量的代表性实例存在。新疆克孜尔石窟中遗存了约有80多个的僧房窟,其中窟形遗存较完整的就有45个,构成了石窟寺院群体的重要组成部分,表明僧房窟在龟兹僧人的活动空间中占有重要的地位。

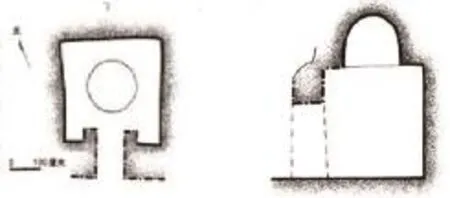

图3-5 文殊山组合禅窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第3页)

图3-6 莫高窟北区单体禅窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第3页)

图3-7 讲堂窟(李智勇《空谷禅意· 绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第33页)

图3-8 龟兹中心柱窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第5页)

二、仓储窟

僧房窟附近一般都有仓储库(见图3-3),其“专门用于僧尼存储粮食、生活用品和用水等物。在敦煌莫高窟、克孜尔石窟中均发现存粮仓柜,在子长钟山石窟发现专门开凿用以存水的水窖窟”1李智勇.空谷禅意•绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探[D]. 陕西:西安建筑科技大学,2011。,智慧的古人在设计水窖窟时,将排水沟与饮水槽相连接起来,这样在雨水降落时便可将其储存在水窖,以便需要时使用。这些仓储库为僧众的生活提供了极大的方便。

3.1.2 讲经修行类石窟

⑴、禅窟

禅窟的功用近似于寺院中的禅房,是为僧尼禅修的场所。禅窟主要遗存于中国西北地区的龟兹石窟,一般包括单体禅窟与组合禅窟(见图3-4)两种类型,在莫高窟北区洞窟中就发现了这两种石窟的同时存在。组合禅窟是依附于大的洞穴基础上又建的一系列小型禅室,小禅室数量多者高达十几个以上,这类禅窟为僧众提供了集体禅修之处。譬如文殊山石窟的组合石窟(见图3-5),洞窟主室形制呈现为长方形,左右两侧的小禅室相互对称,与龟兹地区的组合窟形制较相似。单体石窟空间场地或大或小,但空间只能容纳一人,一般单独开凿于造像窟附近,窟内少有或没有装饰,为僧人单独坐禅提供处所。敦煌莫高窟北区的单体禅窟(见图3-6)平面多为方形,且正壁前立有一低台,建筑空间不大,其活动范围也只够僧人修行坐禅而不够生活所用,他们的生活起居则安排在其他地方;在北区的其他洞窟还发现了功能被改为瘗窟的禅窟,这些禅窟可能是僧人生前修行的空间,待其圆寂后将其尸骨埋在此洞窟,直接改为瘗窟。

⑵、讲堂窟

讲堂窟(见图3-7)一般空间较大,平面形制多为方形,主要用于讲经布道。其主要特征是:“在洞窟的三壁或四壁下部,凿出矮龛供人居坐;有的还在窟内一角加凿灶坑;窟门开在洞窟的一侧或两侧;每一窟群一般仅有一个此类洞窟”2马世长.中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心[J]. 敦煌研究,2006。。据目前所知,仅有的几例此类石窟皆位于龟兹石窟之中,在克孜尔石窟、库木吐拉石窟和森木塞姆石窟等窟内都可见到。

3.1.3 礼佛尊像类石窟

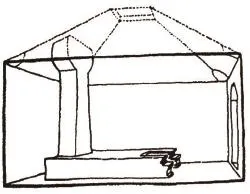

⑴、中心柱窟

中心柱窟是由印度的支提窟演变而来,印度支提窟的特点是在窟中凿建一座佛塔,类似在室内立起的一根柱子,所以称为中心柱窟,也称塔柱窟、塔庙窟。随着中心柱窟在中国各地的流传,其形制也与各地域的文化互相碰撞与发展,产生了不同的特点。例如在流传到龟兹后,融合了龟兹地区的文化特色,产生了根本性变化,其中心塔柱的形式(见图3-8)既非塔式也非柱式,与印度的支提窟样式和发展于中国内地区域的塔柱样式都有着明显的不同,其主室以及环绕柱子的甬道窟顶多设计为纵券形,且甬道空间较为低矮,部分中心柱后的甬道抬高用作后室,显示了其独创的形制。目前中心柱窟主要分布在新疆地区,即古龟兹国境内的石窟寺,我国的莫高窟、榆林窟等石窟寺也深受其启发,这种窟型(见图3-9)中间立有一方形柱,柱身上往往会开凿大大小小的佛龛,佛柱不仅能够在结构上起到支撑稳固的作用,亦能够满足早期佛教徒 “绕行礼拜”的需求,在下文的平面形制中心柱样式中,还会详细介绍这类石窟。

⑵、佛殿窟

图3-9 莫高窟北区早期的中心柱窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第10页)

图3-10 敦煌112窟佛殿窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第13页)

图3-11 佛殿窟覆斗形顶(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第7页)

图3-12 莫高窟第285窟的佛坛窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第8页)

图3-13 莫高窟有背屏的佛坛窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第8页)

图3-14 麦积山佛龛窟(李智勇《空谷禅意· 绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第12页)

佛殿窟的主要功能是供僧众讲经和礼拜,其平面多为方形形制,因此又被研究者称为方形窟,此外,因其功能性质与中国佛殿寺院较为相似,故被叫做佛殿窟。与中心塔柱窟相比,佛殿窟(见图3-10)去掉了中心柱。这一趋势是在隋唐时期逐渐流行的,取消了中心柱的窟内空间较为宽敞,视野开阔,窟顶为覆斗形(见图3-11)或穹窿顶式样,中间高高顶起,在结构上稳固了窟顶,使其没有坍塌的危险。此外,隆起的屋顶比平顶少一些压抑的气氛,显得空间更为开阔,并且在窟内的左、右、后壁还开龛造像,也有仅在后壁开凹进式龛的,窟内还林立着各种塑像,增加了整体空间的进深感。宽敞、单纯、平和的窟内空间也使佛殿窟更增一份庄严、宁静的精神氛围气息。佛殿窟在各种石窟类型中较具代表性,其形制在各地的石窟中流行时间也较长。佛殿窟数量较多,在龟兹石窟中的数目仅次于中心柱窟,窟内雕塑基本损坏,各个洞窟的差异主要表现在窟顶的式样上:有券形顶、穹窿形顶、盝形顶以及斗四套斗形等。敦煌石窟中一直可见此类石窟的存在,可见其经久不衰,但其建筑式样和空间形态也是不断变化与发展的。

⑶、佛坛窟

佛坛窟与佛殿窟极为相似,可以说是由佛殿窟稍加变换的另一种形式。佛坛窟的基本形式是在窟中靠后的位置设立方形或者长方形的佛坛,并在佛坛之上安置窟内造像。此种窟内设立方形佛坛的形式最早可以追溯到北魏时期,已知的如敦煌莫高窟285(见图3-12)和487窟内地面上就出现了方形的佛坛。在敦煌的佛坛窟内,我们发现其空间中增设了用以连接窟顶和佛坛的背屏(见图3-13),其功能是将空间分割为前后两块,此背屏的功能性质等同于佛殿寺院中的扇面墙。唐宋时期的四川广元石窟、陕西延安地区石窟等都是此类佛殿窟的形制。

图3-15 榆林第6窟大像窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第13页)

图3-16 大像窟(李智勇《空谷禅意· 绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第12页)

图3-17 莫高窟第148涅槃窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第13页)

图3-18 莫高窟第158涅槃窟(张璐《陕西唐宋石窟寺建筑研究》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第13页)

⑷、佛龛窟

相较于佛坛窟与佛殿窟,佛龛窟并不是一个完整的洞窟形态,其一般形制是在崖面上直接开龛造像。与其他洞窟的不同之处在于它没有前室与甬道,且窟前还用木门窗封闭,四川地区多有这种石窟的出现,麦积山石窟中便存有大量的佛龛窟(见图3-14)。

⑸、大像窟

“大像窟”的得名在于其在中心柱窟或佛殿窟中雕凿佛像,所以得此称号。大像窟内佛像的造像一般很大,占用窟内较大的空间,洞窟规模形制也很大,因此开凿时间长,耗资巨大,是礼拜和禅观的场所。早在1世纪的大月氏贵霜王朝时期,巴米扬地区(位于今阿富汗)就有两个凿有53米高和35米高的石质立佛的大像窟,洞口开敞,属半开放窟型。中国地区也有许多大像窟,例如,在新疆地区的龟兹石窟中也发掘出年代久远、数量较多的大像窟,又如陕西榆林窟第6窟(见图3-15)、彬县的大佛寺石窟,其中彬县的石窟造像的主尊佛像高达20多米。“大像窟都是在岩石内部凿出,石胎外敷泥,上彩,容纳佛像的空间高耸”1张璐.陕西唐宋石窟寺建筑研究[D]. 陕西:西安建筑科技大学,2006。,窟内佛像占据了大部分空间,使得留给人们观拜的空间较为狭小,但同时却营造出另一种精神氛围,当人们在凝神仰视佛像时,巨大的尺度对比产生压迫感,人的内心升起自我渺小感,而佛像垂首低眉,显示出无限的慈悲与关爱,因此与佛像四目相对,礼拜者可以感受到佛的关爱与慈悲,宗教感油然滋生。大像窟窟前多建造木结构建筑,但由于木质材料抗腐蚀程度较低,当代的窟前木结构多为重新修建,几乎没有早期存留下来的。唐朝开凿的大像窟最多(见图3-16),如武则天时期开凿的敦煌莫高窟的大像窟,南大像的造像高达30多米,开元年间的北大像则高26米,窟前搭建了多层木构楼阁,也经历了历史的多次改建。

图3-19 圆形平面 (高离卉《天龙山石窟建筑艺术研究》,南京师范大学硕士学位论文,2013年,第21页)

图3-20 印度卡尔拉马蹄形平面塔堂窟(常青《石窟寺史话》,社会科学文献出版社,2012年,第11页)

图3-21 方形平面窟图(李智勇《空谷禅意· 绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2011年,第8页)

图3-22 敦煌莫高窟中心柱窟(马世长《中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心》,敦煌研究,2006年第6期,第6页)

⑹、涅槃窟

佛教中,所谓的“涅槃”就是摆脱生老病死与轮回之苦,灵魂上得以解脱,进入极乐世界。为了宣扬这一思想,就在洞窟里凿释迦牟尼的涅槃像,佛像的神态都十分平静宁和,体态柔软,呈卧躺状态。涅槃窟会将这些卧躺的佛像直接作为主体,毫无遮挡地呈现在参拜者面前,因此涅槃窟的平面形制一般为横向长方形,为了配合其空间结构的稳固,纵向进深比较短。涅槃窟自北魏时期开始出现,但当时整体规模形制较小,到唐朝,开始出现专门供养涅槃像的石窟,敦煌莫高窟的第148窟(见图3-17)和158窟(见图3-18)便是涅槃窟的典型代表,两窟规模较为相像,横向长度都达到了17米左右,靠后壁处有形如榻的大台与小台,小台建于大台之上,卧佛在小台之上供人观赏参拜。从中我们也可看出涅槃窟与佛殿窟有相似之处,可以说是佛殿窟的变异形式。

3.2 石窟建筑平面的形制

3.2.1 圆形平面

大约在公元前2世纪,佛教是参照生活派采取开窟修行的方式,其形制亦类似,比如安德拉邦贡塔帕里的一所石窟,其主室便采取平面类圆形的形制。

在中国,北魏时期云冈石窟最初开凿的洞窟共有5所,平面形制大体都是类圆形平面(见图3-19),其顶部采取穹窿顶的草庐形式,窟内的主体内容是佛像,其主像形体高大,占据窟内大部分空间。唐代,佛教的发展达到鼎盛时期,炳灵寺开凿了大量的石窟,其中第169窟是一处天然大型溶洞,其平面设立为不规则类圆形制,窟口在30余米的悬崖之上,并且还保留着各个时期的塑像,据甘肃省文物工作队研究,其十六国时代的雕塑艺术受到印度早期造像艺术的影响,由此可见,中国佛教艺术的发展也在不断地吸取外来的优秀文化。

3.2.2 马蹄形平面

印度早期的石窟形制在原始形制的基础上也在不断改进,其盛期教徒礼拜时用的石窟在平面形制上大多为长长的马蹄形平面,最里面开凿为半圆形,中间立覆钵塔,塔内侧及侧壁旁边建置廊柱,佛教信徒们从外侧可进行绕塔礼拜的活动。这就是前文所提及的塔堂窟。

中国石窟发展的初期,基本保留着古印度的石窟平面形式,石窟平面形态的内部多为半圆的马蹄形(见图3-20),典型的实例有:太原天龙山石窟、云冈石窟、榆林窟等等。北魏时期龙门石窟中的宾阳

三洞是一所大型洞窟,其采取的便是马蹄形平面穹窿形顶的形制,它参考的原型是云冈二期第5窟的马蹄形平面形制,但它在对于窟内雕像进行排列时,其模式完全不同于印度模式的佛窟殿,成为当时石窟中汉化雕像的典型代表,亦标志着石窟中国化的最终完成1参见常青.石窟寺史话[M]. 社会科学文献出版社,2012,75页。。

3.2.3 方形平面

前文已介绍的“毗诃罗窟”便是印度石窟另一种重要的类型,它的一般形制则为平面方形,孟买东部的巴雅石窟便是这种形制的代表,而印度的石窟寺院便是由多所僧房窟围绕一座塔堂窟的形式而形成。

著名考古学家斯坦因在新疆和田县附近发现了拉瓦克寺院遗址,呈方形平面形制,中间有一座佛塔,其边墙处掘出大量佛像,这些佛像的浮雕展现出明显的犍陀罗式和曾在中印度兴起的笈多式风格。中国在南北朝后,石窟开凿达到了一个鼎盛时期,平面一般开设为方形形制,有的规模大一点的石窟则开通前后两个窟室使其相连。新疆克孜尔的支提窟多数呈方形平面(见图3-21),且分为前后两室,前室高大敞亮,窟门入口上方绘说法图,其券顶画本生故事,正壁凿龛塑佛像,龛左右开两道通向后室,后室低暗窄小,正壁或凿台塑像或画涅槃像。此外,天水麦积山石窟、敦煌莫高窟、柏孜克里克千佛洞等石窟都采取过方形平面的形制设计。

3.2.4 中心柱式平面

此中心柱样式与上文所描述的功能空间类型中的中心柱窟是平面空间与立体空间的关系,其因洞窟塔室内设有中心塔柱而得名。代表着龟兹地区独特的佛教风格的克孜尔中心塔柱窟的洞窟一般采用平面长方形形制,在其内壁左右各凿一拱形门,并将其连通,形成甬道,这样的设计便可供僧众沿着甬道一圈进行“绕行礼拜”,中心塔柱便成了僧众环绕的象征性的中心。整个洞窟在空间上分为前后两室,中心柱的正壁被开凿出一个佛龛用以安放佛像;后室则是一个低矮的甬道。与西印度时期流行的塔堂窟在中心柱使用功能以及设计思想上非常相似。“敦煌莫高窟早期的石窟平面样式便以中心塔柱式(见图3-22)最为典型,这种窟形是北朝时期敦煌最主要的窟形”2张艳方.敦煌莫高窟建筑艺术的美学特征[D]. 甘肃:兰州大学文学院,2010。。

四、小结

中国古代石窟建筑凝聚了历朝历代的智慧结晶,石窟的建筑与开凿在选址上充分考虑当地的气候与地貌,反映了建造者们“因地制宜”的智慧,可供当代建筑设计师借鉴,石窟建筑空间的营造也体现了建筑物对功能实用的完美诠释,此外,石窟建筑构造本身还反映出魏晋南北朝至隋唐早期我国木结构建筑的形态,是研究我国建筑艺术与结构演变的重要历史遗存。

(责任编辑 顾平)

[1]帕瑞克•纽金斯.世界建筑艺术史[M]. 安徽科学技术出版社,1999, 45-46。

[2]A.L.巴沙姆.印度文化史[M]. 商务印书馆,1999, 294

[3]李智勇.空谷禅意•绝崖梵音——中国西北地区石窟寺建筑空间形态初探[D]. 陕西:西安建筑科技大学,2011

[4] 张艳方.敦煌莫高窟建筑艺术的美学特征[J].绥化学院学报 ,2010.

[5] 张利伟,于向勇.匠心营造•斗拱 | 山节藻棁——中国古建筑早期斗拱形象.

[6] 高离卉.天龙山石窟建筑艺术研究[D]. 南京:南京师范大学,2013

[7] 骞 蕙.大同云冈石窟的空间设计研究[D]. 山西:太原理工大学,2014

[8] 任云英,张峰.碰撞与交融——丝路建筑文化源脉[J]. 建筑与文化,2007

[9] 罗哲文,王去非,王小梅,黄彬,王欣.中国名窟——石窟寺 摩崖石刻与造

想[M]. 百花文艺出版社,2005

[10] 常青.石窟寺史话[M]. 社会科学文献出版社,2012

[11]马世长.中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心[J]. 敦煌研究,2006

[12]张 璐.陕西唐宋石窟寺建筑研究[D]. 陕西:西安建筑科技大学,2006

The Concept of Caves’ Excavation and Location of the Caves

石窟作为一种特殊的佛教建筑形式,在其发展的长河中取得了巨大的艺术成就。而在探索其建筑艺术的过程中,我们可以追溯到古老的印度宇宙观,其观念深刻地影响到石窟的开凿建设。本文将研究定位于中国西北地区的石窟建筑,从石窟的历史研究起,分析石窟建筑的外环境选址,内环境的功能空间类型、建筑平面形制以及建筑细部的艺术。

As a special form of Buddhism Architecture , the caves have made great achievements in the development of the art. In the process to explore the architectural art, we can trace back to the ancient India universe whose ideas profoundly affect the opening of caves’ excavation. This paper will study the grotto construction that located in the Northwest China, the study begins from the historical research of caves, then it will analyse the location of the caves, the functional space types, Plane shapes and art of architectural details .

西北地区石窟;观念;择址;平面形制

The caves in the Northwest China; Concept ; Site selection; Plane shapes

江牧,苏州大学艺术学院教授、博士生导师,研究方向:工业设计及理论、环境设计及理论、设计艺术历史与理论。

1本文系江苏高校优势学科建设工程资助项目(艺术学)、教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJAZH039)的研究成果、江苏省社会科学基金项目(14YSB006)的研究成果。