何处是归程:苏轼诗词中鸿雁意象的诗意阐释

2017-06-01杨吉华

杨吉华

何处是归程:苏轼诗词中鸿雁意象的诗意阐释

杨吉华

(云南师范大学职业技术教育学院,云南昆明,650092)

苏轼一生宦海沉浮的漂迫经历所形成的“天涯倦客”般的自我认知,使他的诗词世界中频繁地出现了各种存在形态的鸿雁意象。孤鸿意象成了苏轼个体人格的最好比拟;雪泥鸿爪之喻则典型地体现了苏轼强烈的人生如寄思想;对生命存在的悲剧性体验与深层喟叹使他在归鸿意象中体现出较为纯粹的精神式盼归之情;最后,苏轼在将道的超越精神与儒的创造精神和佛的隐忍精神三者合而为一的过程中,在经历了“壮心—忧心—倦心—心安”的内在心路发展演变后,终于在“吾心安处是吾乡”的超越中,为自我生命找到了最后的诗意栖居之所。这也使得苏轼诗词中的鸿雁意象不但继承发展了宋代之前中国古典诗词中鸿雁意象所传递出来的多元文化意蕴,而且也展现了苏轼在不同生命历程阶段对自我及宇宙人生的深刻思考与体悟。

鸿雁;苏轼;诗意阐释

在中国古典诗词中,鸿雁意象因其承载了时光流逝之叹、士人身世之悲、相思情爱、怀乡思亲等多种情感,而成为了一个具有丰富文化内涵的文学意象。在苏轼的诗词中,同样也出现了“飞鸿”“孤鸿”“惊鸿”“暮鸿”等较多的鸿雁意象。莫砺锋等学者也就苏词中的鸿雁意象,尤其是《卜算子∙黄州定慧院居作》中的“孤鸿”意象进行过专门的探究,认为苏轼借助孤鸿意象,表达了自己高蹈尘外的个体人格和旷达的精神追求。

本文在全面梳理苏轼诗词中鸿雁意象的基础上,以苏词为重点,阐释鸿雁意象所蕴含的苏轼自我超越旷达心态的内在发展轨迹,从而体悟他在宦海沉浮中丰富复杂的细腻情感体验,也从另一个角度理解苏词“正如天风海涛之曲,中多幽咽怨断之音”的审美 特点。

一、天涯倦客与鸿雁意象:苏轼诗词中的鸿雁意象书写

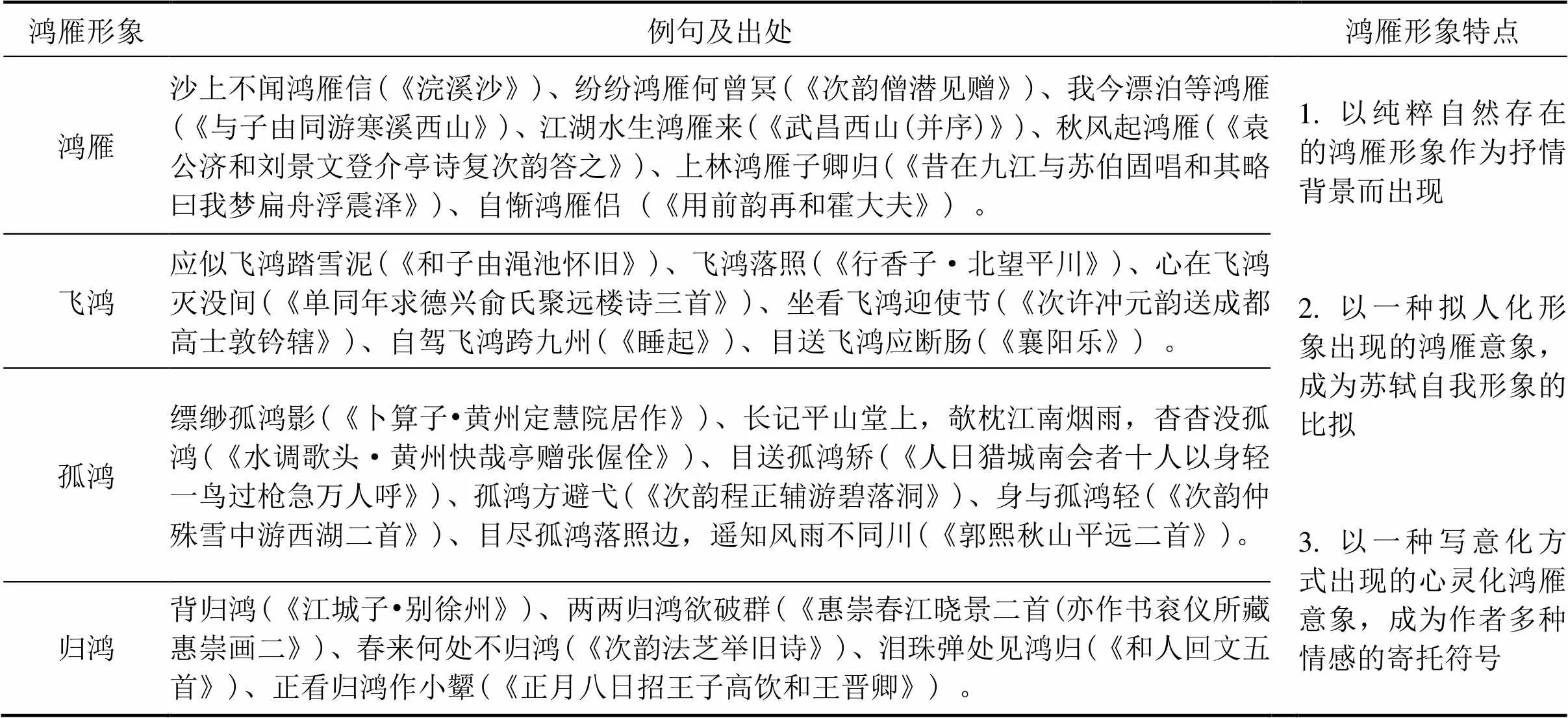

苏轼诗词中的鸿雁形象较为丰富,展示了他丰富的内心世界和苏轼在不同生命阶段特定的情感体验与人生哲理体悟。其鸿雁意象基本情况如表1所示。

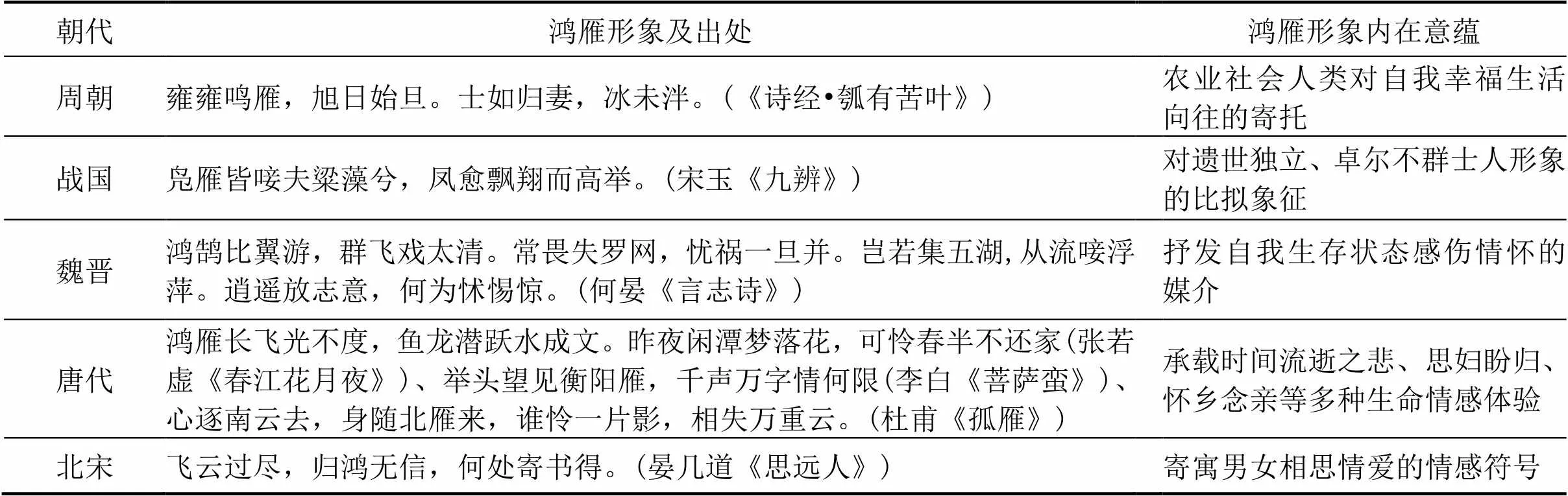

苏轼诗词中这些丰富的鸿雁意象所传递出来的多元意蕴,也是对宋之前中国古典诗词中鸿雁情怀传统的一种继承和发展。

鸿雁意象在中国古典诗词中的频繁出现,与中国古代农耕文明自《周易》以来形成的“仰则观象于天,俯则观法于地”的思维方式有着密切关系。“孟春三月,东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来”。伴随着时间变迁而迁徙的鸿雁,给予中国古典文人最初的体悟,便是对自我生命存在时间有限性的感叹思索。更重要的是,在中国古代“安土重迁”的文化背景中,鸿雁以群体性为主的迁徙生活方式,也使它常常成为多愁善感的文人们抒发怀乡思亲、情爱相思的重要意象。如:从曹丕《杂诗》中的“草虫鸣何悲,孤雁独南飞。郁郁多悲思,绵绵思故乡。愿飞安得翼,欲济河无梁。向风长叹息,断绝我中肠”的思乡之情到南宋遗民词人“张孤雁”《探春慢》中“列屋烘炉,深门响竹,催残客里时序。投老情怀,薄游滋味,消得几多凄楚。听雁听风雨,更听过、数声柔舻。暗将一点归心,试托醉乡分付”的故国遗恨哀怨之情;从李清照《声声慢》中“雁过也,正伤心,却是旧时相识。西风紧,北雁南飞,撩人愁思”中鸿雁象征的男女情爱,到元好问《摸鱼儿·雁丘词》中“问世间,情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。……”的鸿雁痴情绝唱引申至世间男女坚贞情爱,鸿雁意象承载着中国古典文人丰富的人生情感体验。

表1 苏轼诗词中的“鸿雁”形象及其特点概览

表2 中国古典诗词中常见“鸿雁”形象列举

苏轼在《永遇乐•明月如霜》中,曾借燕子楼感慨道:“天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。异时对,黄楼夜景,为余浩叹。”在这充满了禅意玄思的“古今如梦,何曾梦觉”的人生空幻感中,在“问汝平生功业,黄州惠州儋州”的宦海沉浮中,羁旅天涯的艰辛,使苏轼成了那个孤独的“天涯倦客”。因此,同样远离故土家园、羁旅漂泊的鸿雁,便在与自我“天涯倦客”生存状态高度的相似性中,走进了苏轼的诗词世界,成为苏轼对自我存在状态及人生感悟的一种深情吟唱。尤其是著名的《卜算子∙黄州定慧院居作》与《和子由渑池怀旧》中的鸿雁,则是苏轼鸿雁意象的典型代表和体现,集中表达了苏轼在自己宦海沉浮的人生经历中所体验到的那种“天涯倦客”般漂泊无定的自我存在认知。

二、天地幽人:缥缈孤鸿影

翻阅苏轼诗词中的鸿雁意象,不难发现,“孤鸿”是苏轼较为喜欢的意象。《水调歌头黄州快哉亭赠张偓佺》中的“长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿”,描绘的是平山堂前飞翔在江南烟雨中若隐若现的孤鸿;《人日猎城南会者十人以身轻一鸟过枪急万呼》中的“放弓一长啸,目送孤鸿矫”的悠然自得,则大有“手挥五弦,目送归鸿”的意蕴;《郭熙秋山平远二首》中的“目尽孤鸿落照边,遥知风雨不同川。此间有句无人见,送与襄阳孟浩然”,孤鸿则成为山水背景中最具有情感特质的触媒,早已不再是写实的物像,而是以纯然的象征形式,带领读者走进辽阔明净的秋空中,远离尘世的喧嚣与烦扰,使整个心灵浸入到一片清净的澄澈之中。此外,在《次韵仲殊雪中游西湖二首》中,苏轼还明确说道“共为竹林会,身与孤鸿轻”,表明自己象离群的孤鸿一样孑然一身,也明显浸染着“天涯倦客”无所寄托却孤高自持的惆怅之情。

特别是《卜算子·黄州定慧院居作》中的孤独缥缈、惊起回头、有恨无人省的孤鸿,便是在这个缺月挂疏桐、漏断人初静的寂静夜晚,满怀幽恨而无法入睡的天地幽人苏轼的自我写照。“幽人”与“孤鸿”,在相互凝视中物化为一,幽人而孤鸿,孤鸿而幽人,仿佛庄周梦蝶般,成为苏轼孤鸿意象的核心精神,传递出苏轼那种孤高幽独的个体人格。所以,唐圭璋先生说:“起两句,写静夜之境。‘谁见’两句,自为呼应,谓此际无人见幽人独往独来,惟有孤鸿缥缈,亦如人之临夜徘徊耳,此言鸿见人。下片,则言人见鸿,说鸿即以说人,语语双关,高妙已极。”[1]

因为,作为一种群体性生活的鸿雁,孤鸿脱离了其群体意象而转为个体意象,本身就隐含着失群的哀婉与回归的渴望,孤鸿因此也就意味着一种遗世独立、卓尔不群的士人意志与自由精神的象征,由此而成为作者身世悲凉与孤寂心境的情感寄托符号。对于苏轼而言,“坡公凡九迁”,他一生中的绝大多数时间,都是在贬谪流离中度过的。面对宦海沉浮中的忧谗畏讥,虽然他也曾借用佛老思想来为自己痛苦的灵魂找到暂时的栖身之所,但是,漫长贬谪道路中的孤寂与痛苦,对人生短暂虚无的彷徨,不为世用的幽怨,对生命悲剧性的体验和深层喟叹,那种“天涯倦客”的宦海羁旅,长期漂泊流落的寄慨,联系《卜算子·黄州定慧院寓居作》作于“乌台诗案”后被贬黄州的遭遇与心情,我们有充分的理由相信,那只清高缥缈,幽独孤高的“孤鸿”便自然成了苏轼自我存在的最好比拟。纵观苏轼的一生,经历了“在朝——外任——贬居”的两次大循环,在这样的坎坷困顿生涯中,“我今漂泊等鸿雁,江南江北无常栖”的苏轼,像浮生飘零的鸿雁般,纵然才华横溢,也“终是爱君”,但在不为人知不为世用的遗恨里,始终不愿同流合污而苟且偷安,只能孤独地守护着自己高洁的人格。于是,天地间“惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的飘渺孤鸿,便成了自己灵魂的化身。在此意义上,“缺月,刺微明也。漏断,暗时也。幽人,不得志也。独往来,无助也。惊鸿,贤人不安也。回头,爱君不忘也。无人省,君不察也,‘拣尽寒枝不肯栖’,不偷安于高位也。‘寂寞沙洲冷’,非所安也”[2]的寄托说,也便在某种程度上获得了一种成立的可能性。

苏轼一生宦游漂泊带给他的这种无所归依感和由此而来的人生内在悲剧性认识,是他象缥缈孤鸿一样“拣尽寒枝不肯栖”的一个重要原因所在。他在李公麟为自己所作画像上的题诗中道出自己“心似已灰枯木,身似无系孤舟”的无所归依感,也是这种内在感伤的表现。所以,他才有“小舟从此逝,江海寄余生”的期望。因此,在苏轼对人生如梦幻泡影的“幽怨咽断”之音中,我们可以真切地体会到,“宋以后之能感自己之感,言自己之言者,其惟东坡乎?”苏轼的一生,始终也依然还是在进与退之间进行着痛苦的自我挣扎,如此,我们才在他的孤鸿自拟中,体会到了他那种无处栖居,却始终执著地保持自己高远超然精神世界的深层悲怆之情,他的词也才因此具有了“似非吃人间烟火语”的不着尘烟之仙骨气质。

“孤雁”意象也因此在苏轼这里获得了更为深广的意蕴拓展。文人高扬自我个体生命中的孤寂意识,便可借孤雁失群的孤独凄凉而得以抒发,并蕴含了个体羁旅行役、漂泊不定的愁苦,以及世事变迁、人事代谢的昔感今衰之情,甚至国破家亡的悲愤哀思,都可以在孤雁意象中获得尽情释放。据此也可推测,南宋移民词人的“孤鸿”情结,多少也受到了苏轼这种孤鸿意象的影响。如:在蒋捷《虞美人·听雨》“少年听雨歌楼上。红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中。江阔云低,断雁叫西风。而今听雨僧庐下。鬓已星星也。悲欢离合总无情。一任阶前,点滴到天明”中,一只孤独无助的断雁在西风中哀鸣,正是词人自己在风雨飘摇中流浪天涯的影子。尤其是张炎《解连环·孤雁》词,以失群孤雁的凄楚抒发了南宋遗民词人的家国之痛,使其咏物词具有了一种言有尽而意无穷的骚雅审美意味。

如果说苏轼诗词中的“孤鸿”意象,是苏轼对自我有如天地幽人一般存在状态的深情吟唱的话,那么,上升到人生终极意义层次的思考时,苏轼也一样钟情于鸿雁意象,以“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”的深沉喟叹,传递出他对人生如寄的独特理解与体悟。

三、人生如寄:应似飞鸿踏雪泥

“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕”(《正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵》)、“有如社燕与秋鸿,相逢未稳还相送”(苏轼《送陈睦知潭州》)。春去秋来,随着季节变化而南来北往的鸿雁,极容易在苏轼这样的中国古代文人身上引发春悲秋恨的时间遗恨之感和羁旅漂泊的人生伤悲。如:“归鸿自趁潮归去,笑倦游、犹是天涯”(周密《高阳台》)、“谁识飘零万里,更可伶倦翼,同此江湖”(张炎《新雁过妆楼》)、“向边鸿孤唳,砌蛩私语。数点相和,更著芭蕉细雨”(王沂孙《扫花游·秋声》)等。

我从脑海里赶走家人的身影,把思绪拉回现实。双脚分开,与肩同宽,小心翼翼地抓住枪柄。枪很重,很难举起来,但我希望它离我的脸越远越好。我扣住扳机,开始很迟疑,后来慢慢用力,畏畏缩缩扣了下去。砰的一声,我的耳朵被震得很疼,双手在后坐力的作用下几乎打到鼻子上。我踉跄着,急忙双手向后按在身后的墙上,否则肯定会摔个仰面朝天。子弹不知飞到哪里去了,但我很肯定它离靶心不近。

在苏轼这里,佛教文化的浸染以及宦海沉浮的种种人生况味,使他产生了强烈的人生有如梦幻泡影般的空幻无常感。这种空幻无常感,也让他对“向死而生”的生命存在状态有了更为深刻的寄寓体悟,“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥,泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西”(《和子由渑池怀旧》)。人寄寓天地间的有限性存在恰如这飞鸿踏雪泥般,虽然偶尔也会在泥上留下指抓,但是,有如流星划破长空般短暂的个体生命,在天地之间的惊鸿一瞥,也不过瞬间便消失在浩渺的宇宙时空中。“生出处遇合,如雪泥鸿爪,岂可以一迹哉”(钱谦益《牧斋初学集•崇德令龚渊孟考满序》),这一切,正如同天衣义怀禅师说的那样:“雁过长空,影沉寒潭。雁无遗踪之意,水无留影之心。”苏轼这种“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”的体悟,蕴含的不仅是单纯的羁旅漂泊之感伤,更是一种在历经世事沧桑之后对“人生如寄”的深刻睿智体悟。所以,“‘鸿泥’之喻,真是造理,前人所未到也。且悠然感慨,令人动情。世不可率尔读之,要须具眼。”

此外,在《苏轼诗集》中,从最早的《过云龙山人张天骥》“吾生如寄耳,归计失不蚤”到《郁孤台》“吾生如寄耳,岭海亦闲游”,直接表达“吾生如寄耳”思想的,先后共有九次。“这九例作年从壮 (42岁) 到老(66岁),境遇有顺有逆,反复使用,只能说明他感受的深刻。”[3]而间接表达与“吾生如寄”思想相似的诗句,则俯拾即是。在《赤壁赋》中,苏轼又借客之口说道:“寄蜉蝣与天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷;挟飞仙以遨游,抱明月而长终;知不可乎骤得,托遗响于悲风。”在其他诗词作品中有关人生空幻的浩叹,也是这种寄寓思想的表现和对“飞鸿踏雪泥”的一种诠释,即:人不过是寄寓在宇宙时空中的沧海一粟,终有一天,所有的生死离别、所有的沉浮得失、所有过往的曾经,一切终归要归于虚无,因此,才会有他“长恨此身非我有,何时忘却营营”(《临江仙·夜饮东坡醒复醉》)的感叹。

很明显,苏轼这种“人生如寄”的思想,受到了老庄思想的影响。《庄子·大宗师》曰:“夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死。”在庄子这里,源于自然并终将归于自然的生命,在人世间不过是短暂的寄寓过程。庄子希望通过忘却自我的存在而达到与“道”的统一。到了苏轼这里,在历经了“乌台诗案”的命运沉浮后,“人生如寄”,包括“人间如梦”“人生如梦”的深刻感悟,也成了他后半生始终未曾间断过的感慨叹息。因此,雪泥鸿爪的譬喻,在某种程度上说,也就是苏轼一生“惠州黄州儋州”命运写照的一种谶语。“雪泥鸿爪知无定,相对那能不黯然”(黄宗羲《王九公邀集湖舫同毛会侯、许霜岩、王延献祝儿》),在雪泥鸿爪的感叹中,蕴含的正是对个体生命有限性及其人生终极意义层次的深刻反思。“鸿泥之诗,盖吾所私好以极之作,然稚子心口,未解深情,亦读之再三而感慨良久,不觉泪下,若无情处,自有历世情而淡泊之深蕴。泣涕良久,复揣坡公心境,不觉悲之更甚。”[4]因此,陆游“试取东坡诸乐府歌之,曲终,觉天风海雨逼人”的体悟,便是对苏词审美风格的一种深刻把握。

在苏轼的精神中,“总深深地埋藏着某种要求彻底解脱的出世意念”[5],他象孤鸿高飞般,飞向心灵深处那个不染尘埃的世外桃源,并以此来退避社会,从而达到保持自己“飘渺孤鸿影”般孤高幽独个体人格的目的。但是,儒家积极入世的思想,使苏轼在竭力保持自我高洁精神人格的同时,始终未曾抛弃人间社会。从另一个角度说,《和子由渑池怀旧》所描绘的飞鸿踏雪泥般的生命感叹中也隐藏着一种内在的平静与希望,正如王水照先生说的那样,苏轼雪泥鸿爪的比喻,“一方面表现了他初入仕途时的人生迷惘,体验到人生的偶然和无常,对前途的不可把握;另一方面却透露出把人生看作悠悠长途,所经所历不过是鸿飞千里行程中的暂时歇脚,不是重点和目的地,总有未来和希望”[6]。也就是说,在苏轼这里,他的出世,是在积极有为的人世间,通过对自我的不断超越而回归纯粹的精神世界,实现心灵化的存在方式的坚持与守望,是对寄身其中的现实世界的另一种深情回望与精神回乡。

四、归去来兮:孤云暮鸿飞

苏轼宦海漂泊的沉浮起落人生里,多舛的命运使他比其他人更为深刻地意识到命运的无常和人生有限性的悲剧。“虽蒙恩贷,有愧平生。只影自怜,命寄江湖之上;惊魂未定,梦游缧绁之中。憔悴非人,章狂失志。妻孥之所窃笑,亲友至于绝交。疾病连年,人皆相传为已死;饥寒并日,臣亦自厌其余生”(《谢量移汝州表》)与“少年出仕,本有志于救人;晚节倦游,了无心于交物。蠢冥多罪,忧患再罹。飘然流行,靡所归宿”(《青词七首·醮北岳青词》)的现实际遇,尤其是《到昌化军谢表》中所表现出来的“生无还期,死有余责”的贬谪流离遭遇,使苏轼在天涯流落中,犹如惊魂未定、失落无助的孤鸿般愁思茫茫。

因此,每当他举目与归鸿相遇的时候,便常常生发出一种急切的念归之情。“两两归鸿欲破群,依依还似北归人。遥知朔漠多风雪,更待江南半月春”(《惠崇春江晓景二首之二》)、“春来何处不归鸿,非复羸牛踏旧踪。但愿老师真似月,谁家瓮里不相逢”(《次韵法芝举旧诗》)以及“天涯流落思无穷。……背归鸿,去吴中。回首彭城,清泗与淮通。欲寄相思千点泪,流不到,楚江东”(《江城子•别徐州》)等,传递出的便是一种类同飘萍而蕴含着更多欲说还休的盼归 之情。

尤其是在他隐括陶渊明归去来赋的《哨遍·为米折腰》词中,苏轼明确说道:“……策杖看孤云暮鸿飞。……观草木欣荣,幽人自感,吾生行且休矣。念寓形宇内复几时。不自觉皇皇欲何之。委吾心、去留谁计。……”在这里,历经世事沧桑的苏轼,其念归之情已经不再是那种“故乡归去千里,佳处辄留迟”(《水调歌头•安石在东海》)、“乘槎归去,成都何在”(《鹊桥仙·乘槎归去》)、“一纸乡书来万里。问我何年,真个成归计。白首送春拼一醉。东风吹破千行泪”(《蝶恋花·雨过春容清更丽》)的具体归乡渴望;也不再是那种“无可奈何新白发,不如归去旧青山”(《浣溪沙·徐邈能中酒圣贤》)、“几时归去,作个闲人”(《行香子·清夜无尘》)的辞官归隐之志;更不是那种“江南游女。问我何年归得去”(《减字木兰花·江南游女》)的归朝之念。而是一种纯粹精神怀乡式的归去之情,是一种完全摆脱了尘世羁绊的自我精神解脱的超越与回归。他就像那在孤云中杳杳消失在天边的鸿雁般,不过是“云山无心,鸟倦知还,本非有意。噫。归去来兮。我今忘我兼忘世”而已,早已抛却了人间,飞向一个纯粹的精神之乡。

这很容易让人想起他的千古名篇《水调歌头·明月几时有》中那个“我欲乘风归去”的谪仙人苏轼。对现实人间社会的失望转化为一种对天上宫阙仙境世界的向往。在另一首《念奴娇·中秋》中,他再次写道:“我醉拍手狂歌,举杯邀月,对影成三客。起舞徘徊风露下,今夕不知何夕。便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼。”在对清净广寒宫的诗意想象中,他欲乘风归去的脱离尘世之思,与其《赤壁赋》中“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”一样,乘风便能翩然归仙,已经将自己完全物化为那只缥缈的孤鸿杳杳起飞,羽衣蹁跹,超越现实,归向高蹈于世外的精神之乡而了无挂碍。正如叶嘉莹先生说的那样,与李白相比较而言,李白是“仙而人者”,苏轼是“人而仙者”。李白“他本来是个人,却带有几分‘仙气’,因此他能够凭借他的‘仙气’来解脱人生的痛苦”,[7]而对于“人而仙者”的苏轼而言,他则是以一种纯粹精神望乡式的“乘风归去”来求得自我心灵的解脱与超然。

然而,现实的羁绊还是再次把他拉回到了人间世界。“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间”,高飞向天际深处仙境世界的孤鸿,只能是苏轼的一种精神守望。“苏轼一生并未退隐,也从未真正‘归田’,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何空头上或事实上的‘退隐’‘归田’‘遁世’要更深刻更沉重。因为,苏轼诗文中所表达出来的‘退隐’心绪,已不只是对政治的退避,而且是一种对社会的退避;它不是对政治杀戮的恐惧哀伤,而是对整个人生、世上的纷纷扰扰究竟有何目的和意义这个根本问题的怀疑、厌倦和企求解脱与舍弃。这当然比前者又要深刻一层了。对政治的退避是可能做到的,对社会的退避实际上是不可能做到的。这便成了一种无法解脱而又要求解脱的对整个人生的厌倦和感伤。”[5]也就是说,在现实的世界里,苏轼虽然是那个有如“拣尽寒枝不肯栖”的缥缈孤鸿影般的天地幽人,但他在将道的超越精神与儒的创造精神和佛的隐忍精神三者合而为一的过程中,终于在“吾心安处是吾乡”的超越中,为自我生命找到了最后的诗意栖居之所和最终归宿。

从少有大志到入仕后的积极有为以及一生中绝大多数时间的南北宦游命运,苏轼旷达超然心态的形成,其实经历了一个从“壮心—忧心—倦心—心安”的内在演变发展轨迹。面对内心的孤寂悲哀,虽然苏轼也深刻地体悟到“休言万事转头空。未转头时皆梦”(《西江月·三过平山堂下》)、“世事一场大梦,人生几度秋凉”(《西江月·世事一场大梦》)的人生空幻无常,但是他并没有在一己的遭遇中走向对人世的彻底否定。“拣尽寒枝不肯栖”的徘徊里,依然有着对现实世界的深切关怀。于是,他冷静地重新审视自己“一蓑烟雨任平生”(《定风波》)的羁旅生涯,并反跳回活泼的人世间,回归到自我内心深处。在“归去,也无风雨也无晴”(《定风波》)的达观超然与自适中参悟了生命的意义,最终在“吾心安处是吾乡”(《定风波》)的自我回归中获得内在生命的圆融完满。儒家的积极入世思想与佛道的超然物外便这样矛盾而又统一地融合在苏轼身上,使他成为了中国文化史上传统文人的最高人格典范。而其诗词中丰富的鸿雁意象,也就成了他自我人生意义深情哲思的象征性存在,体现出无穷的艺术魅力,也成为我们解读苏轼伟大文化人格的一个有效的艺术意象。

[1] 唐圭璋. 唐宋词简释[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1981: 94.

[2] 黄升. 唐宋诸贤绝妙词选[C]// 苏轼词编年校注. 北京: 中华书局, 2002: 297.

[3] 王水照. 苏轼论稿[M]. 台北: 万卷楼图书公司, 1994: 75−76.

[4] 刘埙. 隐居通议. 夷白斋稿[C]// 苏轼资料汇编. 北京:中华书局, 1994: 858

[5] 李泽厚. 美的历程[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001: 262.

[6] 王水照. 苏轼的人生思考和文化性格[C]// 王水照自选集. 上海: 上海教育出版社, 2000: 307.

[7] 叶嘉莹. 叶嘉莹说初盛唐诗[M]. 北京: 中华书局, 2008: 241.

[编辑: 胡兴华]

Where will the poetic return journey be: Poetic interpretation of the swan goose image in SuShi’s poetry

YANG Jihua

(School of Vocational and Technical Education, Yunnan Normal University, Kunming 650092, China)

The forced floating experience in SuShi’s life formed his self-awareness as a loner in the universe, which resulted in the frequent appearances of different kinds of swan goose images in his poetry. Among these images, solitary swan goose best symbolizes SuShi’s individual personality, swan goose leaving paw prints in the snow typically embodies SuShi’s thoughts that life is but boarding, and swan goose returning home expresses his relatively pure sentiment of longing for coming home as SusShi experiences and understands that life is a tragic existence. Finally, SuShi, after undergoing the four stages in his spiritual development of “aspiring, worrying, being tired and attaining peace,” reaches the transcendence that wherever the heart rests is home, and finds for his self-being the last poetic dwelling in a three-in-one commixture of transcendental Taoism, creative Confucianism and enduring Buddhism. The swan goose images in SuShi’s poems not only inherit and develop the multiple cultural implications of swan goose in Chinese classic poetry before Song Dynasty, but also expose SuShi’s profound pondering and understanding about himself and life at different stages of his life.

the swan goose image; SuShi; poetic interpretation

I206.2

A

1672-3104(2017)02−0161−06

2016−09−12;

2016−11−05

杨吉华(1982−),女,云南昆明人,云南师范大学副教授,主要研究方向:文艺美学与文艺理论,中国古代文论