赵秉文的古体诗及其诗歌史价值

2017-06-01于东新张丽红

于东新 张丽红

(内蒙古民族大学 辽金元民族文学研究所,内蒙古 通辽 028043;内蒙古电子信息职业技术学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

赵秉文的古体诗及其诗歌史价值

于东新 张丽红

(内蒙古民族大学 辽金元民族文学研究所,内蒙古 通辽 028043;内蒙古电子信息职业技术学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

赵秉文是金源文坛上的古体诗大家,在其传世的214首古体诗作品中,集中体现了他“师古”的诗学主张,其艺术用心是通过继承传统来加以创新,从而“卓然自成一家”。这主要表现在两个方面,一是为形成七言古体雄奇纵放的体制与风格,他师法太白之雄奇、老杜之沉郁,以及效仿东坡诗法;二是在五言古体诗的创作上,赵氏向阮籍、陶潜、杜甫、白居易、韦应物等前贤名家学习,从而形成沉郁简澹的风格。这种艺术追求,在金源诗歌史上有着重要的价值:首先,赵氏古体诗诸体皆备,风格各异。其次,构建金代文坛的新风,一改明昌时期尖新浮艳之气,倡导了宗唐复古的风雅精神。再次,赵氏古体诗承前启后,启发、导引了元好问古体诗风的形成。

金代诗坛;赵秉文古体诗;审美追求;诗歌史价值

作为金源诗坛的第三代领袖人物,赵秉文(1159—1232)有诗648首传世,其中古体诗为123题214首,占全部作品的1/3左右,故称赵氏为金代古体诗大家当不为过。其古体诗所涉题材广泛,既有政治风云、时事丧乱,也有纪行咏怀、怀古伤今,还有题画咏物、酬唱交游、感物吟志,更有效法陶潜高士、歆羡隐逸的情怀,等等。可以说,这些诗将金末国运日蹙之时一个有担当、有责任感的士人内心的挣扎与苦闷,希冀有所作为、为国“守残破一州”的凛凛豪气,以及壮志难酬后的失落与无奈等丰富的心灵世界,生动地呈现出来。所以,赵秉文的古体诗既是金末时代与社会的缩影,更是此时期金源文人的一部心灵史诗。不仅如此,更重要的,在诗歌艺术上,赵氏古体也有许多可称道者,值得学界认真关注。

一 师法前人而求自成一家的艺术用心

在《答李天英书》中,赵秉文提出了师法前人的诗学主张:“为文当师六经、左丘明、庄周、太史公、贾谊、刘向、扬雄、韩愈;为诗当师《三百篇》、《离骚》、《文选》、《古诗十九首》,下及李、杜……非有意于专师古人也。亦非有意于专摈古人也。自书契以来,未有摈古人而独立者。若扬子云不师古人,然亦有拟相如四赋。韩退之‘惟陈言之务去’,若《进学解》则《答客难》之变也,《南山诗》则子厚之余也。”可见,其基本观点就是要汲取前代诸家的优长,并以扬雄、韩愈等名家为例,唯有转益多师,最终方才自成一家。这是非常有道理的见解,随着时代的发展、文化的积累,“自作语”已越发困难,甚至变得不可能,即如韩驹所言:“目前景物,自古及今,不知凡经几人道。今人下笔,要不蹈袭,故有终篇无一字可解者,盖欲新而反不可晓耳。”可见,创新固然可贵,但那种不顾传统的创新是要不得的。所以,赵氏“自成一家”的方法就是“师古”,“他一方面强调法古,一方面主张创新,也就是‘从古人中入’以求‘卓然自成一家’”。

(一)雄奇奔放的七言古体

正如有学者指出的:七言古体诗是赵秉文最出色的作品。试看:

严风吹霜百草枯,胡儿马肥思南江。

长戈飞鸟不敢度,扼胡岭下行人无。

钩铃一夕妖星过,贼臣自掣居庸岭。

藏金郿坞未厌深,长安三日燃脐火。

胡兵数道下山东,旌旗绛天海水红。

胡儿归来血饮马,中原无树摇春风。

橐驼毡车载金帛,城上官军空叹息。

累累妇女过关头,回望都门心断绝。

汉家公主嫁乌孙,圣王重战议和亲。

北望一舍如天远,黄沙茫茫愁杀人。

田侯落落奇男子,主辱臣生不如死。

殿前画地作山川,请以义军相表里。

恨我不得学李英,爱君不减侯莘卿。

子明又请当一面,禁中颇牧皆书生。

横遮浮尸三十万,潼关大笑哥舒翰。

上书慷慨请长缨,临风铩翮空三叹。

此诗名曰《从军行送田琢器之》,为赵秉文七古名作。其笔势纵放,不拘一律,既有乐府诗的激越,更有边塞诗的豪放。元好问曾有评曰,赵氏“七言长诗笔势纵放,不拘一律”,该诗当是显例。其有边塞景象、战场厮杀、慷慨报国、历史兴亡等,如此丰富的内涵落落写来,挥洒自如,即便置于李白、苏轼集中,也不让古人。这就是赵秉文师法前人的样板。并且,其“师古”最直观的表现就是七言古诗题目即明确说“仿某某”,如《仿太白登览》《仿李长吉击毬行》《仿乐天新宅》《仿张志和西塞二首》《仿玉川子沙麓云鸿砚屏吕唐卿藏》等等。故刘祁就指出:“赵闲闲晚年,诗多法唐人李、杜诸公”。这里不妨将赵氏师法李、杜、东坡的情形梳理一下,以此来观照其七言古诗的艺术体制和风格特点:

1.师法太白之雄奇、老杜之沉郁

与其他金源士人一样,赵秉文为人颇有北国慷慨豪迈的气质,他“性疏旷”,“至诚乐易,与人交不立崖岸”,故其平生垂首于雄奇豪迈的李白。在其七古诗里,颇有太白纵横跌宕、豪迈雄奇之气。具体而言,他多以李白式的杂言结体,既有三、五、七言,出以民歌形式,具清秀飘逸之风;也有长句(如《游晋祠》《东轩老人河山形胜图》等),使用太白式之想象夸张,豪迈奔放、健劲纵横。在创作中,赵氏常常化用李白成句,为己所用,如“胡人以杀戮为耕作”,“羌妇翻为胡地妾”(《饮马长城窟》);“边城雪花大如席”,“山北花猪大如马”(《重九登会禅寺冷翠轩》);“狂饮大醉三万六千场”(《游晋祠》);“扪参历井到绝顶” (《游华山寄元裕之》)以及“鸟飞不到吴天长”(《杨秘监秋江捕鱼图》)等。虽然有时不免有模拟痕迹,不及太白诗境之出神入化,但依然可见出赵闲闲学习前代诗人的用心和成绩。被学界公认、师法李白最成功的七古是《游华山寄元裕之》一诗。该诗将七言诗风格流荡飘逸的长处,又杂以五言、九言等体式,描绘出变幻多姿的华山景象,节奏错落有致,意境雄迈开阔,颇得太白神韵,是赵秉文宗尚李白诗风的一首成功之作。

对于杜甫,赵秉文也是服膺并认真学习的,他曾说:“太白、杜陵、东坡,词人之文也,吾师其词。”但实际考察其诗,赵氏学杜,不仅学其词,并且对杜诗的思想内容也是有所继承的。比如他特别注重有关金末动荡现实的记述,这直接导引了“明昌”时期极意声色之娱的浮艳、奢靡文风的转变,直面战乱现实,形成老杜式的沉郁顿挫诗风。如:“秦关百二天下壮,百万雄师未能傍。函关未了又潼关,潼关之败何等闲?九龄斥逐姚宋死,边将遏功从此死。今年西屠石堡城,明年又起渔阳兵。朝廷欲藉边将重,不觉胡雏心暗动。禄山前死未可知,虽有渔阳突骑将奚为?自古明王重用武,莫笑书生陈腐语。”(《过阌乡》)诗歌明说唐朝,实写金廷,怀古伤今,其悲慨之情,荡漾于文字之间。不仅如此,赵秉文还注重对杜诗诗法的学习,如《题杨秘监画马》。作为题画诗,它先是表彰杨秘监(杨邦基)超凡的画马技艺及其在金源画坛上的崇高声望,而诗歌结穴处却突转,由绘画转写金末离乱。诗作一波三折,逐层翻转,章法独特,结构紧凑,颇得杜诗神理。再如《长白山行》,诗人采用了层次感较强的抒情方式,先写金朝百姓在不同时代里所遭遇的苦难,然后赞美友人拯世爱民的仁者精神。层次感很强,沉郁顿挫,跌宕起伏,很好地抒发了诗人忧国忧民的情怀。此种师杜的作品还有《汾阳王像》《题巨然泉岩老柏图》等。所有这些,表面上是赵秉文对老杜的服膺,其实质却是赵氏的济世爱民的价值观与杜甫忠君爱国思想的隔空呼应。

2.追慕东坡之神韵

由于“苏学盛于北”是金源文坛的普遍风尚,作为主盟文坛近三十年的赵秉文,更是追随东坡诗风的代表,有“金源一代一坡仙”之称。据唐圭璋《全金元词》,赵闲闲传世词很少,唯区区10首而已,然效法东坡词的却占很大比例。其代表作《水调歌头》(四明有狂客)就写得雄肆跌宕,词风高旷,颇具坡公神韵。关于创作本事,赵氏曰:“昔拟栩仙人王云鹤赠予诗云:‘寄与闲闲傲浪仙,枉随诗酒堕凡缘。黄尘遮断来时路,不到蓬山五百年。’其后玉龟山人云:‘子前身赤城子也。’予因以诗寄之云:‘玉龟山下古仙真,许我天台一化身。拟折玉莲骑白鹤,他年沧海看扬尘。’吾友赵礼部庭玉说,丹阳子谓予再世苏子美也。赤城子则吾岂敢,若子美则庶几焉。尚愧辞翰微不及耳,因作此以寄意焉。”可见,赵秉文对东坡的仰慕和追随之深。此外,《大江东去》(东坡先生韵)也是其名作:

秋光一片,问苍苍桂影,其中何物。一叶扁舟波万顷,四顾粘天无壁。叩枻长歌,嫦娥欲下,万里挥冰雪。京尘十丈,可能容此人杰? 回首赤壁矶边,骑鲸人去,几度山花发。澹澹长空千古梦,有归鸿明灭。我欲从公,乘风归去,散此麒麟发。三山安在?玉箫吹断明月。

该词为赵秉文得意之作,词人心游万仞,精骛八极,畅想月夜秋江的寥廓景象,设想苏轼当年泛游赤壁的情形,以抒发其慷慨豪迈的襟怀。据张宗橚《词林纪事》载,他曾手书此词,写得顿笔落锋,激情奔放,一股遒健爽利之气荡漾其间。后元好问为之题跋曰:“夏口之战,古今喜称道之。东坡《赤壁》词,殆戏以周郎自况也。词才百许字,而江山人物,无复余蕴,宜其为乐府绝唱。闲闲公乃以仙语追和之,非特词气放逸,绝去翰墨畦径,其字画亦无愧也。辛亥夏五月,以事来太原,借宿大悲僧舍。田侯秀实出此轴见示。闲闲七十有四,以壬辰岁下世。今此十二日,其讳日也。感念畴昔,怅然久之。因题其后。《赤壁》,武元真所画。门生元某书。”关于该词的艺术特点,张子良《金元词述评》评判说:“闲闲衷心服膺坡公,只将赤壁赋中理趣,词中气象,取为我用;藉李太白骑鲸仙去,韩退之跨麟被发,苏子美羽化登仙诸诗句传言,神而化之,发为豪歌,自有奔放绝尘之姿。”

落实在七言古诗的创作中,赵氏更是积极学习苏轼。具体而言,他往往在比喻、用典及造语遣词等方面效法东坡。比如东坡多用女性形象来咏物,以比拟、象征之法来赞美所咏之物的品格,赵氏亦师法之,如其名句:“不应更有林下风,翠袖天寒倚修竹。银瓶亦有小桃枝,茜裙游女窥荆篱。”(《院中愁坐,叔献学博,忽送红梅、小桃数枝……兼简张文学仲山》)再如《送雷希颜之泾州录事》《题东坡眉子石砚真迹》等诗则效仿子瞻的使事用典。并且,赵秉文还常化用东坡成句以为己用,像“世间醉梦纷膻腥,此生流浪随沧溟”(《题鲁直黄庭经》);“怪君何处得此本,上有大令冠军字”(《题大令冠军帖》);“至今遗相兀自不语,犹似当初问法时”(《杨惠之维摩像》)等等。有时,赵秉文还学子瞻的议论,比如他的一些题画诗,如上文所举之《杨秘监画马图》:

杨侯诗人寓于画,后身韩干前身霸。

骅骝万匹落人间,一纸千金不偿价。

曾貌先帝麝香骢,纸上飞出天池龙。

至今画史比良乐,一洗万古凡马空。

时手画皮叹奇迹,二百年来无此笔。

艰难常恨少神驹,掩图独抱龙媒泣。

无论议论的方式还是识见,都模拟苏轼。不仅如此,赵氏的七言古体还向其他前代诗家学习,目的自是形成他自己的风格。比如他还学韩愈、李贺、卢仝等,试看其《海月》:

东方云海何所无,千奇万怪雄牙须。

风腥雨卤懒下箸,尽兴海月为仆奴。

沧波万古照明月,化为团团此尤物。

混然别有一太虚,七窍不施斤斧力。

不辞支解充君需,照君胸中五车书。

清光半食入肝脾,雄文径欲诛蟾蜍。

一轮上下波心白,几误谪仙沦醉魄。

为君挂席拾沧海,海岳楼头斫冰雪。

赵秉文在评价李经时说,是将“长吉、卢仝,合而为一”,今观《海月》,颇具奇古之风,此何尝不是夫子自道?并且,最值得关注的,其七言古体之师法前人,又并非狭隘、单一的,他往往在一首诗之中,就效仿两位或多位前代名家,熔多种风格于一炉。像《游箭山》兼学李白的潇洒豪放(“他年骑鹤归蓬莱,仰天却笑箭山小”)和韩愈的奇险诡谲(“一溪初入山百转,万壑度尽松声寒”)。而《汾阴祠后土》中,其“吾皇神圣如轩辕,北伐獯鬻清中原”句颇有杜工部的深沉,而“长风吹云碧海去,旷荡万里晴天开”则具李太白的豪迈奔放,而“龙门峡束天下险,状如万顷纳一杯”又得韩昌黎的奇崛等。对于赵氏诗歌及书法的师古与“自成一家”,刘祁在《归潜志》中指出:“公幼年诗与书皆法子端,后更学太白、东坡,字兼古今诸家学。及晚年,书大进。诗专法唐人,魁然一时文士领袖。”

由此可见,赵秉文的七古所师法的对象是多方面的,并且风格也是各具特色的。正是通过这种刻意营求,其七言古体最终形成了以雄奇奔放为主导的多样艺术体制。

(二)沉郁简澹的五言古体

比七言古体更进一步,赵秉文的五言古体多以拟作面目出现,甚至诗题即为“拟某某”,这方面最典型的作品就是他的拟仿诗与和陶诗。此两类诗体主要是拟仿阮籍和陶渊明,也有一些作品是模拟韦应物。本文即根据其模拟情况对赵氏五言古体诗的体制及风格特点予以简要梳理。

1.学阮籍等之沉郁顿挫

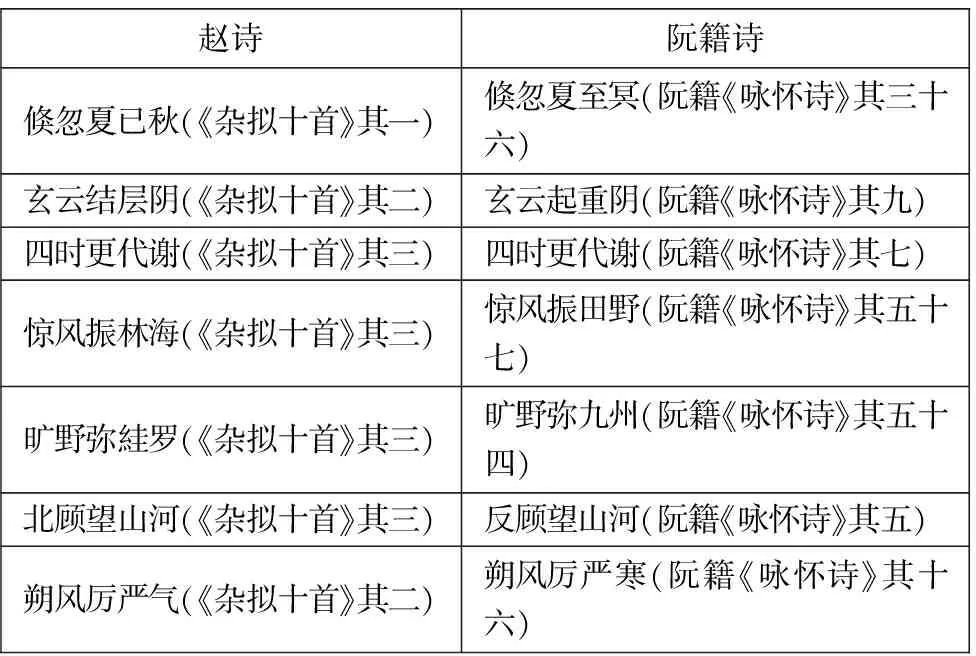

即如上文所述,赵秉文的诗歌主张是“师古”,但对如何师法古代先贤,他还是有选择的:“太白、杜陵、东坡,词人之文也,吾师其词,不师其意;渊明、乐天,高士之诗也,吾师其意,不师其词。”元好问也看到,赵秉文五言古体“沉郁顿挫似阮嗣宗,真淳古澹似陶渊明”。这也就是说,赵氏五言古诗在学习阮籍和陶渊明的过程中,形成了两种体制和风格,即沉郁顿挫、旨意遥深的阮籍式诗风和真淳简澹、意境闲远的陶潜式诗风。不妨先看前者。《杂拟十首》是赵氏有名的一组五言古诗,即便抛开其对阮籍诗意的效仿,就从具体的诗句上,也不难看出赵氏对阮籍《咏怀诗》的化用甚至模仿,如下表:

赵诗阮籍诗倏忽夏已秋(《杂拟十首》其一)倏忽夏至冥(阮籍《咏怀诗》其三十六)玄云结层阴(《杂拟十首》其二)玄云起重阴(阮籍《咏怀诗》其九)四时更代谢(《杂拟十首》其三)四时更代谢(阮籍《咏怀诗》其七)惊风振林海(《杂拟十首》其三)惊风振田野(阮籍《咏怀诗》其五十七)旷野弥絓罗(《杂拟十首》其三)旷野弥九州(阮籍《咏怀诗》其五十四)北顾望山河(《杂拟十首》其三)反顾望山河(阮籍《咏怀诗》其五)朔风厉严气(《杂拟十首》其二)朔风厉严寒(阮籍《咏怀诗》其十六)

可见,很多时候,赵氏诗仅仅是变换了一两个字而已,有的直接化用阮籍诗句,这种“偷语”、“偷意”甚至“偷势”的作法,使得他师法阮籍《咏怀诗》的事实再清晰不过了。其它的五言古诗中亦有阮籍的《咏怀诗》的影子,如《拟和韦苏州》“清坐弹鸣琴”、《送李按察十首》之六“西方有佳人”等。最具阮籍忧思深沉诗境的,笔者以为是《杂拟十首》之七:

空斋日无事,起坐横鸣琴。

明月入我牖,照见万古心。

古风不复还,中有太古音。

置琴挂壁上,吾道无古今。

不难看出,该诗与《咏怀诗》其一“夜中不能寐”诗境相同,写得沉郁顿挫、旨意遥深,置于阮集之中甚至难分甲乙。但同时,也要必须看到,赵秉文五言古体沉郁顿挫风格的形成不止是接受阮籍影响的结果,他还有意学杜,效法杜甫战乱写实的写法,成为其沉郁顿挫诗风形成的重要因素。前文讨论了赵氏七言古体师法杜甫的情形,但老杜这种关注国运时政、怀古感时的诗风在赵氏五言古体之中亦有鲜明的呈现。比如,《杂拟十首》之八曰:

戚戚去故里,辛苦从军行。

黄沙翳白骨,麟阁谁功名。

西北秋风至,日暮愁云生。

火烧白草岗,水断黄河声。

天寒马屯缩,仰天为悲鸣。

男儿贵死难,义重鸿毛轻。

南登雕阴坂,北望骠骑营。

驻马千丈坡,射雕万里程。

显然此诗更像杜甫的“三吏”“三别”,叙写现实,反映离乱,感慨遥深,沉郁顿挫,所谓“穷年忧黎元,叹息肠内热”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)是也。所以,赵秉文是从阮籍与杜甫的诗中习得了沉郁顿挫的风格,从而成为他诗歌创作要“明王道、辅教化”,恢复风雅精神诗学主张的生动实践。

2.学陶潜等之真淳简澹

赵秉文有三十八首五言“和陶诗”。在这些作品中,赵氏不仅化用了陶渊明诗句,效法陶渊明诗歌的典型意象,比如“饮酒”“飞鸟”“秋菊”“幽兰”等,甚至他还习得了渊明诗的某些风神和气韵,即平淡、古朴、真淳。所以元好问才称许他“真淳古澹似陶渊明”,赵氏自己也说过:“高谈到晋魏,健笔凌风骚。”(《游玉泉山》)最有代表性的可以《和渊明饮酒二十首》其十二为例:

忆昔告归老,方属耆指时。

眼昏头半白,誓将从此辞。

几年不得谢,因循到今兹。

耳聩左目盲,决去吾何疑。

君恩虽云重,窃禄良自欺。

乘流且复逝,遇坎将安之。

这是赵秉文晚年心境的写照,诗风真淳简澹,颇肖渊明。(关于赵氏“和陶诗”诸问题,笔者另有专文讨论)

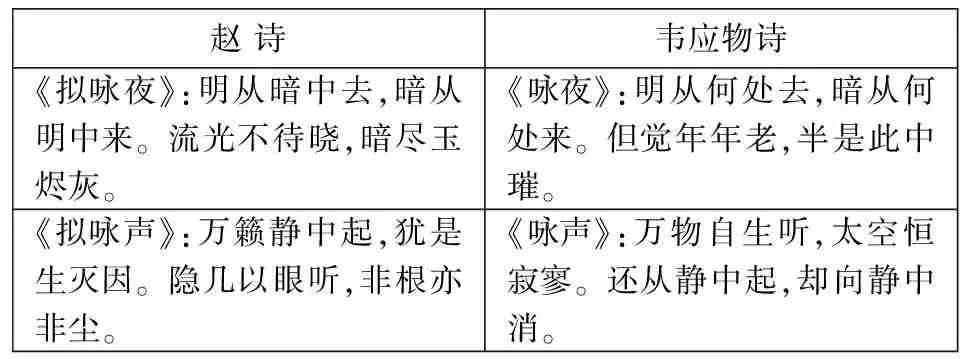

但同时也必须看到,赵秉文是转益多师的,他的名言是:“文章不可执一体,有时奇古,有时平淡,何拘?”所以其五言古体之真淳简澹的风格,也不是专法陶渊明的结果,他还向唐人学习,“多法唐人”,尤其喜欢韦应物、白居易。关于赵秉文学习韦应物的情况,最集中的例子就是其《拟和韦苏州二十首》。该诗或寄情于山水,或寄情于隐者,或遗迹大漠,诗风空旷高远,妙造自然,已得韦应物韵味。并且,赵氏的拟韦氏诗与原诗有时还似乎是隔空唱和,一问一答,颇有妙趣。不妨看其《拟咏夜》与《拟咏声》:

赵诗韦应物诗《拟咏夜》:明从暗中去,暗从明中来。流光不待晓,暗尽玉烬灰。《咏夜》:明从何处去,暗从何处来。但觉年年老,半是此中璀。《拟咏声》:万籁静中起,犹是生灭因。隐几以眼听,非根亦非尘。《咏声》:万物自生听,太空恒寂寥。还从静中起,却向静中消。

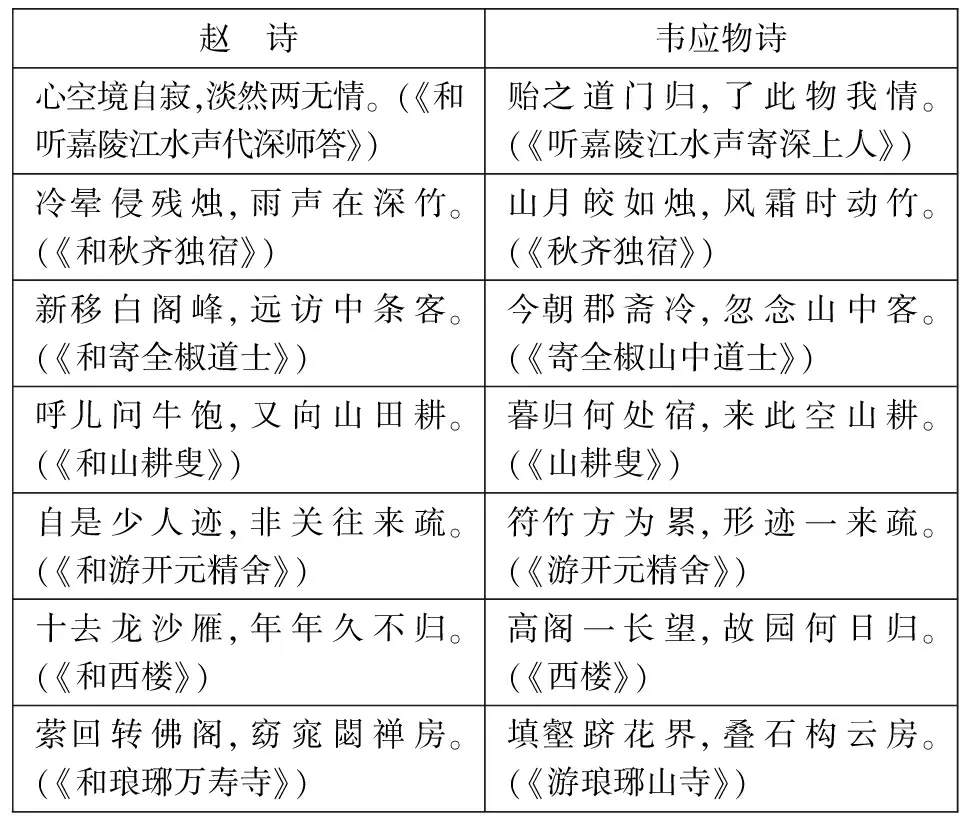

赵诗《拟咏夜》就是在回答韦氏之原诗,韦问:“明从何处去,暗从何处来?”赵答曰:“明从暗中去,暗从明中来。”相隔百年的一去一来之问答,让读者体验到时光流逝、明暗之辨的哲理意蕴,更为赵秉文形而上的思考而折服。而拟诗《拟咏声》从佛家角度观听万籁,“非根亦非尘” 即为诗心,诗人以“根尘识界”的佛家心性阅观世界,展现了诗人内心中清彻无物,运“无五蕴、无六根、六尘、六识”之佛性。从而也见出赵氏与韦氏在思想境界上的“同”与“不同”。不仅如此,在赵氏的其他诗作中,也能寻绎到他对韦诗的化用和模仿,见下表:

赵 诗韦应物诗心空境自寂,淡然两无情。(《和听嘉陵江水声代深师答》)贻之道门归,了此物我情。(《听嘉陵江水声寄深上人》)冷晕侵残烛,雨声在深竹。(《和秋齐独宿》)山月皎如烛,风霜时动竹。(《秋齐独宿》)新移白阁峰,远访中条客。(《和寄全椒道士》)今朝郡斋冷,忽念山中客。(《寄全椒山中道士》)呼儿问牛饱,又向山田耕。(《和山耕叟》)暮归何处宿,来此空山耕。(《山耕叟》)自是少人迹,非关往来疏。(《和游开元精舍》)符竹方为累,形迹一来疏。(《游开元精舍》)十去龙沙雁,年年久不归。(《和西楼》)高阁一长望,故园何日归。(《西楼》)萦回转佛阁,窈窕閟禅房。(《和琅琊万寿寺》)填壑跻花界,叠石构云房。(《游琅琊山寺》)

可见,赵秉文五古拟韦诗从诗歌语言、意象、境界上等方式上进行了深度模仿,有时甚至惟妙惟肖。与此同时,白居易的平易诗风也对赵秉文影响很大。赵秉文曾赞叹:“渊明、乐天,高士之诗也”,赵秉文甚至将白居易与陶渊明同等看待,认真揣摩其诗法韵味,如看下表中的诗句对比,即不难得其出师法乐天的结论:

赵 诗白居易诗藜藿不充肠,况乃饥鼯侵。(《杂拟十首》之二)藜藿不充肠,布褐不蔽形。(白居易《丘中有一士二首》其二)白日沦西汜,沧海无回波。(《杂拟十首》其三)白日不返照,沧海无回波。(白居易《秋日杂兴》)灯前未归客,无梦到长安。(《拟和韦苏州“拟漠漠来帆重,冥冥去鸟迟”》)渐销名利想,无梦到长安。(白居易《无梦》)富于黔娄生,乐于荣启期。(《拟陶和许至忠二首》其二)饱于东方朔,乐于荣启期。(白居易《解印出公府》)

当然,我们也要认识到,由于人生经历、才情、境遇等的差异,赵秉文向古人学习的结果,往往是习得了形似,甚至不免失去自我,他或拟、或仿、或和,因而其诗或阮步兵陶渊明、或李太白杜子美、或白乐天韦苏州,抑或时有苏东坡黄山谷之面目,以致李纯甫就斥责他:“多犯古人语,一篇或有数句,此亦文章病”,“公诗往往有李太白、白乐天语,某辄能识之”。现代学者钱基博也有尖锐的评判,赵秉文“诗则为顿挫而欠沉郁,欲真淳而流浅率,亦是东坡之格调,参以香山之容易,而无其理趣,失其波澜”。但是,即便如此,“他的文学造诣虽不足媲美宋之欧苏,然而就影响而言,却可比拟欧苏之于宋代”,“奉为一代文宗如欧阳六一者,赵闲闲也”,甚至他获得了“金源一代一坡仙”的美誉,这些在古体诗的艺术影响上都有清晰的体现。

二 赵秉文古体诗之诗歌史价值

关于赵秉文在金源中后期文坛上的影响和作用,刘祁指出:“明昌承安间,作诗者尚尖新……。南渡后,文风一变,文多学奇古,诗多学风雅,由赵闲闲、李屏山倡之。……已而,麻知几、李长源、元裕之辈鼎出,故后进作诗者争以唐人为法。”因此,赵秉文实际是为金末文坛树立了新风,即摒弃江西诗派的流弊,剔除明昌时期尖新、浮艳之风,别裁正伪,倡导宗唐复古、弘扬风雅精神。他一边通过主掌科举选材的时机,或者利用他的影响,大力伸张“明王道,辅教化”,直面现实,以振衰势国运的风雅传统,同时又通过自己的创作实践,兼取魏、晋、唐、宋诸大家之长,转益多师,兼容并蓄,这样他言行一致,为文坛做出了表率。虽然他没有使金源诗坛彻底改变对唐宋因袭模仿而形成金源特色的诗风,但正是通过他的积极努力,才为金源文学集大成式人物——元好问的出现,以及所取得的巨大文学成就廓清了浊气,提供了健康的文学环境,从而实现了金源诗歌在金亡之际的大放光华,正如钱锺书所肯定的:“北方之强,盖宋人江湖末派,无足与抗衡者,亦南风之不竞也。”在这过程中,赵秉文的贡献是绝不能抹杀的。具体来说,有如下几点:

1.赵氏古体诗在艺术上诸体皆备,既有五言、七言,也有杂言,并且诸体风格各异。所谓五言高妙真淳,七言雄奇奔放。在题材上,丰富多元,举凡咏物、题画、纪行、交游、节令等等,几乎涵括了古代诗歌所有题材范畴。并且,诗歌意象多彩多姿,春风桃李,秋雨梧桐,塞上烟云,东篱黄菊……,充分伸张了传统意象的文化语码,“一切景语皆情语”,成为塑造诗人主体形象、表达高洁人格追求、营造诗歌意境的重要手段。并且在语言上,不论青壮年时期豪迈壮大,还是晚年的朴素简净,皆有赵氏自我特色。可以说,赵秉文古体诗成就突出,和李纯甫一起代表了金源中晚期古体诗的风格趋向,并且有一定的自我面目,不愧为古体诗之大家。

2.赵氏是金末诗风的构建者。作为金源一代著名的文学理论家,他倡导宗唐复古、恢复风雅精神,即主张“师古”,不拘一家,不执一体,博采众长,兼容并蓄,既学唐人李、杜、韩愈、长吉诸人,也学宋人东坡、山谷,还学魏晋阮籍、陶潜等。而且身体力行,形成其古体诗内容充实、风格多样的艺术特征,在金代文坛具有示范作用。并且最重要的,他这种诗歌理论改变了明昌时期浮艳尖新的文风,具有救治时弊之功。为元好问等后辈能够驰骋文坛,臻于金源文学之最高峰,提供了清新、健康的环境,从而实现了包含古体诗在内的金文学在金亡之际的大放光华。

3.赵氏古体诗承前启后,尤其启发、导引了元好问之古体诗风。赵秉文是继蔡珪、党怀英之后金源文坛的第三代领袖人物,他的古体诗尤其继承了党怀英“诗似陶谢,奄有魏晋”的传统,将党怀英、陶渊明式的孤高、超俗,以及周昂、路铎“五字含风雅”的雅正诗风发扬光大,并效法唐宋诸名家,创作出了题材广泛、现实性强、体式与风格多样的古体诗。赵秉文这种师法古人、直面现实、回归风雅的诗学主张,为后世元好问所继承。并且赵氏的创作直接启发了元好问的古体诗写作,从元氏的山水诗、题画诗、咏物诗,以及他鼎鼎有名的丧乱诗中都能依稀见到赵秉文的影貌,其慷慨悲壮、沉郁劲健的诗风也能让人感受到他对赵秉文的承继。后代诗家也看到了他们二人某些方面的相同、相通之处,比如虞集就说:“国初中州袭赵礼部、元裕之之遗风,宗尚眉山之体。”所以,可以说,元好问是站在赵秉文等文学前辈肩膀上的巨人。

[1]赵秉文.闲闲老人滏水文集[M].石莲庵九金人集本.

[2]魏庆之.诗人玉屑:卷八[M]上海:上海古籍出版社,1978.

[3]林明德.金源诗歌析论[M]//魏子云.中国文学讲话:辽金元文学卷.贵阳:贵州教育出版社,2013.

[4]元好问.中州集[M].北京:中华书局,1959.

[5]刘祁.归潜志[M].北京:中华书局,1983.

[6]翁方纲.石洲诗话[M].陈迩冬,校点.北京:人民文学出版社,1981.

[7]唐圭璋.全金元词[M].北京:中华书局,1979.

[8]张宗橚.词林纪事[M].成都:成都古籍书店,1982.

[9]张子良.金元词述评[M].台北:台湾华正书局,1980.

[10]元好问.元好问全集[M].姚奠中,编.太原:山西古籍出版社,2004.

[11]大藏经(心经·般若波罗蜜多心经直说)[M].沈阳:万卷出版社,2009.

[12]钱基博.中国文学史[M].北京:中华书局,1993.

[13]郝经.陵川集[M].太原:山西古籍出版社,2006.

[14]钱锺书.谈艺录[M].北京:中华书局,1984.

[15]傅若金.傅与砺诗集[Z]//文渊阁四库全书.台北:台湾商务印书馆,1983.

责任编辑 雷 磊

2016-05-16

“内蒙古民族文化建设研究工程”第二批项目(MZWH2015-18);内蒙古民族大学国家社科基金培育项目(NMDGP1431)

于东新(1968— ),男,蒙古族,内蒙古通辽人,文学博士,南开大学博士后,内蒙古民族大学文学院教授,硕士生导师。研究方向为辽金元民族文学及文论; 张丽红(1970— ),女,蒙古族,内蒙古呼和浩特人,内蒙古电子信息职业技术学院教授。研究方向为北方民族文学。

I207.22

A

1006-2491(2017)02-0025-06