东亚夏季风指数的分类及物理特征分析

2017-05-30陈海山陈健康

陈海山 陈健康

摘要利用1961-2010年NCEP再分析资料,分析了较有代表性的16个东亚夏季风指数,讨论了不同季风指数反映的环流及降水之间的异同,探讨了不同季风指数与东亚夏季风不同空间模态之间的可能关联。结果表明,东亚夏季风指数大致分为两类:1)第一类季风指数存在明显的年代际变化,反映了东亚夏季风强弱的整体一致型变化,与东亚夏季风环流第一模态具有很好的对应关系。高指数年,整个东亚区域夏季风活动整体偏强;贝加尔湖地区为深厚气旋性环流控制,副高位置略偏北;华北、东北地区降水显著偏多,长江流域及其以南降水偏少,降水异常型与我国夏季偶极型季风降水相似,这类指数对我国华北地区降水有较好的指示作用。2)第二类季风指数具有明显的年际变化特征,反映的是东亚夏季风强弱的南北反相变化,与东亚夏季风环流第二模态相对应。高指数年,我国东南地区夏季风偏弱,东北部夏季风偏强;西北太平洋为深厚的气旋性距平环流控制,副高偏北,该分布型与东亚一太平洋(EAP)遥相关十分相似;我国东北、内蒙古地区,华南地区降水增多,长江流域降水显著减少,降水异常型与我国夏季三极型季风降水异常型相似,这类指数对我国长江流域降水有较好的指示作用。

关键词东亚夏季风指数;空间多模态;大气环流异常;夏季降水;分类讨论

我国地处东亚季风区,具有典型的季风气候。季风年际变率很大,导致我国旱涝灾害频发。为了研究东亚夏季风变化规律,定义一个能准确衡量东亚夏季风强弱的指标是必不可少的。然而,东亚季风系统是一个十分复杂的系统,包含了南海和西太平洋热带季风以及东亚副热带季风(Tao and Chen,1987);東亚季风不仅受低纬西太平洋、印度洋的影响,还受到青藏高原以及中高纬陆面因子的影响,同时各个系统成员间存在相互作用和制约(涂长望和黄士松,1944;陶诗言等,1958;Ding,1992;黄荣辉等,1999a;Huang et a1,2003)。因此,很难用单一的指数来全面地描述东亚夏季风的强弱变化。

许多学者从不同角度,选用不同气象要素,定义了不同的东亚夏季风强度指数。郭其蕴(1983)从季风成因考虑,利用东西海平面气压差定义了一个季风强度指数,能等(1996)在此基础上进行了改进,定义了一个新的季风指数。有学者则采用500hPa位势高度要素场定义季风强度指数(黄刚和严中伟,1999;彭加毅等,2000)。由于南海季风爆发的早晚对东亚夏季风北进和强度有重要影响,一些学者定义了南海季风爆发指数,该指数对长江流域降水有较好指示作用(何敏等,2001;Wu and Liang,2001)。也有学者用低层风场南北切变定义了季风强度指数(Wu and Ni,1997;Wang and Fan,1999;张庆云等,2003)。此外,孙秀荣等(2002)从东西及南北海陆热力出发定义了季风强度指数。由于东亚夏季风系统的复杂性,这些从不同角度构造的东亚夏季风强度指数只能较好地描述季风某方面的特征,且各个指数之间差异较大,对环流场以及降水场的反映也有显著差异。

虽然东亚夏季风系统十分复杂,但是该系统的不同分量的变化也不是完全独立地,存在一定的协同性。那么,反映东亚夏季风强度的各个指数问是否存在一定的关系呢?Wang et al.(2008)对现存的东亚夏季风进行了系统总结,并基于多变量正交函数(MV-EOF)分解得到的东亚夏季风主模态对季风指数进行了分类。但是,他们更多地关注的是与第一模态高度相关的东亚夏季风指数,该类指数更多地反映的是热带地区的环流特征,年际变化明显。最近的研究表明,东亚夏季风系统具有明显的空间多模态特征(Wu et al.,2008;徐艳红等,2013;黄燕玲等,2015),该系统不仅有明显的年际变化,而且还表现出明显的年代际变化。

为了更深入理解不同季风指数的物理实质,本文在Wang et al.(2008)的基础上,选取更长的时间尺度,深入比较了较有代表性的东亚夏季风强度指数,并分析不同季风指数与东亚夏季风不同空间模态之间的关联,以此来探讨这些指数反映的物理本质、环流本质的异同,更全面地分析东亚夏季风系统的环流特征。

1资料和方法

所用的资料为NCEP/NCAR逐月再分析资料,资料长度1961-2010年共50 a。包括风场、气温场、高度场、地表温度(skin temperature)和海温(SST)。此外,降水资料取自中国气象局国家气象信息中心提供的753个常规气象台站的逐日降水资料,剔除缺测,处理后为391站逐月资料,长度为1961-2010年。

本文首先计算了16个东亚夏季风指数,然后采用相关分析、回归分析、t检验、扩展经验正交函数(EEOF)分解等方法对这些指数进行分析。

2东亚夏季风强度指数的比较分析

Wang et al.(2008)对较有代表性的25个东亚夏季风指数做了系统地总结,根据定义出发点不同大致分为5类,分别为东西海陆热力差异定义的指数、南北海陆热力差异定义的指数、低层风场南北切变定义的指数、低层风场定义的指数以及南海季风指数,除了孙秀荣等(2002)定义的一个季风指数外,这些指数基本涵盖了目前较有代表性的季风指数。值得注意的是,南北热力差异指数和南海季风指数反映的都是南海季风爆发日期及强弱,不是直观意义上的东亚夏季风强度指数,但是由于南海季风爆发的早晚对东亚夏季风强度有一定影响,因而该类指数对东亚夏季风的强弱、长江流域夏季降水有一定指示作用(何敏等,2001;Wu and Liang,2001),因此Wang et al.(2008)也把这类指数看作东亚夏季风强度指数进行了分析,对于该类指数,本文只采用了两个具有代表性的指数来进行分析。Lau(2000)提出,最佳的季风指数使用的气象要素力求简单,所以对于那些定义时使用的气象要素较为复杂的东亚季风指数,本文不予讨论。本文根据定义时所用气象要素的不同,选择了16个较为常见的东亚夏季风指数进行讨论分析,这几个季风指数基本涵盖了上述5类季风指数,且所用气象要素较为简单。其中3个是用海平面气压场定义(郭其蕴,1983;施能等,1996;赵平和周自江,2005)、2个用500 hPa位势高度定义(黄刚和严中伟,1999;彭加毅等,2000)、2个用850 hPa纬向风定义(Wangand Fan,1999;张庆云等,2003)、3个用200 hPa、850hPa层风场结合定义(王启等,1998;祝从文等,2000;何敏等,2001)、1个用200 hPa纬向风定义(Lau,2000)、3个用850 hPa经向风(Wu and Ni,1997;Wang,2001,2002)定义、1个用850 hPa风场定义(Li and Zeng,2002)、1个用地表温度与海温相结合定义(孙秀荣等,2002)。其中,Wang(2001)定义的季风指数与传统意义上相反,季风指数高年对应长江流域降水少。为了与其他季风的强弱概念一致,将该指数乘上负号。定义这16个东亚夏季风强度指数的学者、定义方法及相关说明详见表1。

表2给出了这16个东亚夏季风强度指数问的相关系数,从表中可以看出,不同季风指数间相关性差异较大,有些指数间相关系数很高,比如SNI、ZCWI,两个指数相关系数高达0.97;也有的指数间相关系数很小,比如GQYI、WFI,两个指数间相关系数只有0.01。那么,这些指数问的相关性存在什么规律呢?通过进一步比较分析,发现根据相关系数大小可以将这些指数大致分为两类,一类为GQYI、SNI、PengI、ZhaoI、ZCWI、WAMI、WHJI,这7个季风指数相互之间相关系数很高,任意两个指数的相关系数都通过99%显著性检验,本文称第一类东亚夏季风指数;另一类为WQI、HMI、WFI、ZQYI、HGI、LJPI,这6个季风指数相互之间相关系数很高,任意两个指数问的相关系数都通过99%显著性检验,本文称第二类东亚夏季风指数。这两类指数间除了个别指数外,基本不存在相关性。LYI、WYFI、SUNI这3个指数不能分为其中任意一类,但是他们与这两类指数间也有一定关系。比如LYI、WYFI,它与这两类指数中部分指数都存在一定相关性,但相关系数值并不太大;SUNI与第一类指数相关性很弱,与大多数第二类指数相关性较强,但是与第二类中HMI、WQI的相关系数通不过检验,且与WFT、ZQYI之间相关系数值并不大,只有0.4左右,本文不归为第二类季风指数。

图1a给出了第一类东亚夏季风指数的年际变化曲线,可以看出,这7个季风指数变化曲线基本相似,且存在明显的年代际变化特征,在1975年左右出現“由正转负”,表明东亚夏季风在20世纪70年代末出现年代际减弱。黄荣辉等(2006)、Wang(2001)研究得出,东亚夏季风环流系统在20世纪70年代末出现年代际减弱,使得我国夏季降水出现“南涝北旱”现象。该类指数能较好地反映东亚夏季风20世纪70年代末的年代际减弱情况。图1b为第二类东亚夏季风指数的年际变化曲线,从图中来看,这六个季风指数变化曲线基本相似,存在明显的年际变化,没有明显的年代际转折,该类指数能较好地反映东亚夏季风的年际变化特征。

通过以上分析,每类东亚夏季风指数的各个指数年际曲线基本一致,因此,可以分别计算这两类东亚夏季风指数中各成员的逐年平均值,得到了两个指数序列,用来代表这两类东亚夏季风指数。代表第一类季风指数的指数序列与GQYI、SNI、PengI、ZhaoI、ZCWI、WAMI、WHJI的相关系数值分别为0.96、0.98、0.87、0.88、0.96、0.77、0.92;代表第二类季风指数的指数序列与WQI、HMI、WFI、ZQYI、HGI、LJPI的相关系数值分别为0.9、0.9l、0.94、0.91、0.66、0.93。因此,这两个指数序列可用来代表这两类东亚夏季风指数,图1c给出了代表这两类东亚夏季风指数的时间序列。计算发现,两类季风指数的相关系数仅为0.12,未通过95%显著性检验。

3两类东亚夏季风指数反映的大气环流及我国夏季降水特征

3.1两类东亚夏季风指数反映的大气环流特征

季风是指近地面层冬夏盛行风向接近相反且气候特征明显不同的现象,季风环流变化的核心是低层风向的季节性转变,低层风场可以更好地、更直观地反映季风的异常活动。为此,需要分别认识两类季风指数强弱年,东亚区域夏季(JJA)近地面风场特征。

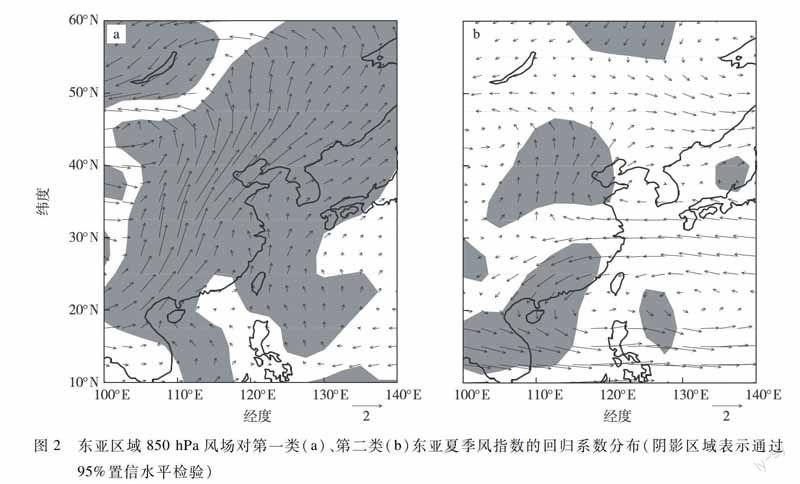

图2给出了两类东亚夏季风指数与东亚区域夏季850 hPa风场的回归系数分布。图2a为东亚区域夏季850 hPa风场对第一类夏季风指数的回归系数分布,从图中可以清楚地看出,高指数年,环贝加尔湖地区为一异常气旋性环流控制,我国东部沿海、东北至朝鲜半岛盛行西南和东南风,整个东亚区域夏季风活动整体偏强。反之,东亚夏季风整体偏弱,环贝加尔湖地区为反气旋环流控制。

图2b给出了东亚区域夏季850 hPa风场对第二类东亚夏季风指数的回归系数分布,从图中可以看出,高指数年,从南往北呈现出经向三极型环流结构,西北太平洋、我国南海、东南沿海为异常气旋性环流控制,华北、东北以及朝鲜半岛受异常反气旋环流控制,再往北在鄂霍次克海附近又变成异常气旋性环流。我国东南部30°N以南受异常偏北气流控制,夏季风偏弱,30°N以北的华北和东北地区受异常偏南气流控制,夏季风偏强。

综上,两类东亚夏季风指数对低层风场的反映差异较大。第一类季风指数体现的是东亚夏季风强弱的整体一致型变化。对应高指数年,整个东亚区域受西南风控制,夏季风整体偏强;第二类季风指数体现的是东亚夏季风强弱的南北反相变化。对应高指数年,东亚大陆东南部30°N以南受偏北气流控制,夏季风偏弱,30°N以北的华北和东北地区受偏南气流控制,夏季风偏强。

为了进一步认识与两类东亚夏季风指数相联系的大气环流异常,本文计算了两类东亚夏季风指数与夏季各层位势高度场的回归系数分布。图3给出了两类东亚夏季风指数与夏季500 hPa位势高度的回归系数分布。

图3a为夏季500 hPa位势高度场对第一类东亚夏季风指数的回归系数分布,从图中可以看出,东亚大陆基本为显著的负值分布,中心位于贝加尔湖地区,日本海附近为正值区域,但是并不显著,未通过显著性检验,这种分布型从500 hPa一直延伸至近地面层,靠近低层大陆区域的负值区范围有所缩小,位于环贝加尔湖地区(图略)。对应高指数年,环贝加尔湖地区受深厚的异常气旋性环流控制,副高略有偏北,这种形式有利于夏季风的北进,季风整体偏北、偏强。徐康等(2011)研究得出,环贝加尔湖地区地表气温持续增暖使得该地区易维持暖性反气旋环流,导致中国东部地区(110~120°E)受偏北气流控制,东亚夏季风偏弱。因此,这类夏季风指数可能反映的是贝加尔湖地区异常气旋性(反气旋性)环流、副高位置南北偏移引起的东亚夏季风强弱变化,关键系统是贝加尔湖附近的异常气旋性(反气旋性)环流,副高的南北位置也有一定作用。

图3b给出了夏季500 hPa位势高度场对第二--类东亚夏季风指数的回归系数分布。由图可见,自西北太平洋经日本海到鄂霍次克海呈现“-+-”的经向分布,该分布型与Nitta(1987)、黄荣辉和李维京(1988)提出的东亚一太平洋(EAP)经向遥相关波列十分相似,这种分布型从500 hPa一直延伸至近地面层(图略)。对应高指数年,西北太平洋为深厚的气旋性距平环流控制,副高偏北。东亚大陆30°N以南受异常气旋性环流西部的偏北气流控制,夏季风偏弱,我国华北、东北地区受副高西南部偏南气流影响,夏季风偏强。因此,这类夏季风指数可能反映的是西北太平洋地区异常气旋(反气旋)性环流通过经向传播引起副高南北移动,从而造成的东亚夏季风强弱变化。

3.2两类东亚夏季风指数反映的我国夏季降水特征

图4a为我国东部夏季降水对第一类东亚夏季风指数的回归系数分布,可以看出,华北和东北区域呈现显著正值分布,长江流域及其以南为负值区域,我国东部地区夏季降水呈南北反相变化特征。黄荣辉等(2011)、丁一汇等(2013)研究指出,东亚夏季风产生的两种主要降水模态分别是三极型和偶极型季风降雨异常型。这类指数反映的降水异常分布型与偶极性降水异常型相似。高指数年,华北、东北地区降水偏多,长江流域及其以南降水减少,降水异常显著区域为华北地区。黄荣辉等(1999a,1999b)、Huang(2001)从观测事实和再分析资料的分析结果提出,EASM系统在1976年前后发生一次明显的年代际变化,该变化在我国华北地区尤其明显,华北区域从20世纪70年代末开始出现严重干旱。这类指数在1975年左右出现明显的“由正转负”的年代际转折,因此,这类指数反映的结果与上述黄荣辉等的结论一致。

图4b为我国东部夏季降水对第二类东亚夏季风指数的回归系数分布,可以看出,东北、内蒙古地区为正相关,华南地区为正值区,长江中下游地区为显著负值区,这种分布型与三极型降水异常型相似,降水异常的显著区域位于长江中下游地区,通过95%置信水平检验。高指数年,我国东北、内蒙古地区,华南地区降水增多,长江流域降水显著减少。

3.3两类东亚夏季风指数对我国夏季降水的反映能力

Goswami et al.(1999)指出,一个好的季风指数应该对当地的降水有较好的反映。根据之前的结论,第一类季风指数反映的是我国东部夏季降水的偶极型模态,对华北区域夏季降水有较好的反映;第二类季风指数反映的是我国东部夏季降水的三极型模态,对长江中下游夏季降水有较好的反映。那么,第一类指数中哪些对华北区域夏季降水的反映更好呢?第二类指数中哪些对长江中下游区域夏季降水的反映更好呢?

選取(110~130°E,35~48°N)区域内的站点代表我国华北区域以及东北区域。该区域内夏季降水与第一类指数中的GQYI、SNI、PengI、ZhaoI、ZCWI、WAMI、WHJI的相关系数依次为0.41、0.38、0.37、0.33、0.39、0.37、0.54,都通过95%置信水平检验。从中可以发现,WHJI对华北、东北区域降水反映最好。从图1来看,该指数在1975年左右发生明显年代际转折,且定义的物理意义明确,所用要素简单,因此,本文认为该指数是第一类季风指数的代表,研究东亚夏季风70年代末的年代际转折及对华北地区降水时用WHJI效果较好。

选取(105~130°E,28~32°N)区域内的站点代表我国长江中下游区域。该区域内夏季降水与WQI、HMI、WFI、ZQYI、HGI、LJPI的相关系数依次为-0.42、-0.53、0.55、-0.51、-0.50、-0.56。可以看到,除了WQI以外,其余五个指数与长江流域的相关系数达到-0.5以上,都有较好的指示作用。其中LJPI与长江流域降水的相关性最高,达到-0.56,WFI与长江流域降水的相关性也达到一0.55。根据“九五”重中之重项目执行专家组划分的严重旱涝年标准,1961-1997年问长江流域共发生10次严重洪涝灾害,分别为1962、1969、1977、1980、1983、1989、1991、1993、1995和1996年。其中7次(1969、1977、1980、1983、1993、1995和1996年)发生在WFI低值年,8次(1969、1977、1980、1983、1989、1993、1995和1996年)发生在LJPI低值年。共发生5次严重旱涝灾害,分别为1961、1966、1967、1978和1985年。其中4次(1961、1967、1978和1985年)两个季风指数都是高值年。因此,这两个指数对长江流域降水反映能力差不多,都较好。而且,两个季风指数的相关性高达0.86。因此,本文认为,这两个指数同为第二类指数的代表,研究东亚夏季风年际变化及对长江中下游流域降水时用WFI、LJPI较好。

3.4两类东亚夏季风指数与东亚夏季风不同模态的关系

研究(Wu et a1,2008;徐艳红等,2013;黄燕玲等,2015)发现,东亚夏季风环流系统存在多模态特征。那么,这两类指数反映的环流型与东亚夏季风的多模态之间是怎样的关系呢?

利用NCEP/NCAR再分析资料,采用扩展经验正交函数(EEOF)分解方法,对1961-2010年东亚季风区(100~140°E,10-60°N)低层(850 hPa)风场进行了分解,结果表明前三个模态的方差贡献依次为24.35%、14.79%、8.99%。根据North et a1.(1982)提出的显著性检验误差范围,前两个模态是可分离的、有价值的信号。图5给出了这两个模态的空间分布和时间系数序列,可见,与第一类季风指数相联系的低层风场与第一模态空间分布非常相似,与第二类季风指数相联系的低层风场与第二模态空问分布非常相似。第一模态时间系数(pcl)年际曲线与第一类季风指数基本一致,第二模态时间系数(pc2)年际曲线与第二类季风指数基本一致。进一步计算了这两个模态时间系数与两类季风指数的相关系数,发现第一类季风指数GQYI、SNI、PengI、ZhaoI、ZCWI、WAMI、WHJI与第一模态时间系数相关系数值分别为0.91、0.87、0.79、0.72、0.89、0.78、0.94,相关性通过99%置信水平检验;第二类季风指数WQi、HMI、WFI、ZQYi、HGI、LJPI与第二模态时间系数相关系数值分别为0.73、0.77、0.95、0.91、0.61、0.88,相关性通过99%置信水平检验。综上,这两类指数分别反映的可能就是这两个主模态。

4结论和讨论

通过以上分析,本文发现东亚夏季风指数大致分为两类,这两类指数反映的环流、降水特征明显,差异较大。

1)根据相关程度将夏季风指数大致分为两类,一类为GQYI、SNI、PengI、ZhaoI、ZCWI、WAMI、WHJI,称第一类东亚夏季风指数;另一类为WQI、HMI、WFI、ZQYI、HGI、LJPI,称第二类东亚夏季风指数,两类季风指数间基本不存在相关性。第一类季风指数存在明显的年代际变化特征,在1975年左右出现“由正转负”,该类指数能较好地反映东亚夏季风20世纪70年代末的年代际减弱情况。第二类季风指数具有明显的年际变化特征,不存在年代际转折,该类指数能较好地反映东亚夏季风的年际变化情况。

2)第一类季风指数反映的是东亚夏季风强弱的整体一致型变化,反映了东亚夏季风第一模态。对应高指数年,我国东部沿海、东北至朝鲜半岛盛行西南和东南风,整个东亚区域夏季风活动整体偏强。贝加尔湖地区为一深厚气旋性环流控制,副高略有偏北。在降水方面,华北、东北地区降水显著偏多,长江流域及其以南降水偏少,降水异常型与我国夏季偶极型季风降水异常型相似。这类季风指数可能反映的是贝加尔湖地区异常气旋性(反气旋性)环流、副高位置南北偏移引起的东亚夏季风强弱变化,关键系统是贝加尔湖附近的异常气旋性(反气旋性)环流,对华北地区降水有较好的指示作用。

3)第二类季风指数反映的是东亚夏季风强弱的南北反相型变化,反映了东亚夏季风第二模态。对应高指数年,东亚大陆30°N以南受偏北气流控制,夏季风偏弱,30°N以北的华北和东北地区受西南气流控制,夏季风偏强。西北太平洋为深厚的气旋性距平环流控制,副高偏北,该分布型与东亚一太平洋(EAP)遥相关十分相似。在降水方面,我国东北、内蒙古地区,华南地区降水增多,长江流域降水显著减少,降水异常型与我国夏季三极型季风降水异常型相似。这类季风指数可能反映的是西北太平洋地区异常气旋(反气旋)性环流通过经向传播引起副高南北移动,从而造成的东亚夏季风强弱变化,对长江流域降水有较好的指示作用。

这两个主模态的外强迫因子是什么?还需进一步的研究。同时,这两个主模态方差贡献依次为24.35%、14.79%,总共只能解释39.14%的东亚夏季风变化情况,这也说明了东亚夏季风和本身的复杂性。此外,不同研究时段给出的东亚夏季风的年代际变化和多模态特征可能会存在一定差异,这需要在研究中加以注意!