CMIP5模式对拉尼娜生命史模拟能力的评估

2017-05-30黄玉蓉张福颖陈明诚

黄玉蓉 张福颖 陈明诚

摘要利用19个CMIP5模式输出资料,评估模式对于拉尼娜事件特殊生命史发展过程的模拟能力。评估结果显示,仅有少数模式可以很好地再现拉尼娜事件缓慢衰减并再次增强的生命史发展过程,而多数模式中拉尼娜事件持续衰减直至消亡。观测分析结果表明,一个可能导致拉尼娜再次增强的原因是风场强迫作用下的海洋赤道波动过程。模拟能力较好的模式可以建立起“SST一对流一风场”正反馈过程,使得拉尼娜事件再次发展。而模拟能力较弱的模式中正反馈过程无法建立,因此拉尼娜事件最终消亡。另一个可能导致拉尼娜事件再次增强的原因是海洋平均经圈环流的作用。模拟能力较好的模式可以很好地模拟出气候态海洋经圈环流强度,因此海洋平均经向冷平流会帮助赤道地区负海温距平再次增强。而模拟能力较弱的模式中海洋经圈环流强度较弱,因此赤道地区负海温距平持续衰减,最终回归到气候态。

关键词海气间相互作用;模式评估;ENSO动力学;生命史不对称性;热量收支诊断分析

厄尔尼诺一南方涛动(ENSO)事件是地球气候系统中最显著的年际变率(Rasmusson andCarpenter,1982;Philander,1990)。作为热带地区年际变率的主导模态,ENSO对全球气候变化都有重要的影响作用(Latif et a1.,1998;Trenberth et a1.,1998;Wallace et a1.,1998;Alexander et a1.,2002;张人禾和巢纪平,2002;Jin et a1.,2016)。在厄尔尼诺事件发展阶段,不稳定的大气一海洋间相互作用过程(Bjerknes,1969;Philander et a1.,1984;Cane andZebiak,1985;Hirst,1986,1988),以及海洋赤道波动过程(Suarez and Schopf,1988;Battisti and Hirst,1989;Jin,1997;Li,1997)将使得海温正距平不断增长,发展年底时达到成熟时期。在此之后,厄爾尼诺事件在西北太平洋异常反气旋性环流强迫作用下迅速衰减,发展年次年底时形成拉尼娜事件(Wang eta1.,2000,2003;Wu et a1.,2010;Chen et a1.,2016)。

作为厄尔尼诺事件的负位相性事件,拉尼娜事件的生命史演变过程具有显著地不对称性特征(Kang and Kug,2002;Kessler,2002;Larkin and Har-rison,2002;McPhaden et a1.,2009;Okumura and De-ser,2010;Dommenget et a1.,2013)。拉尼娜事件在发展年底达到最强值之后往往缓慢的衰减,次年底时又再次增强形成第二次拉尼娜事件。Chen et a1.(2016)的诊断分析结果表明,西北太平洋上大气低层风场空间分布的不对称性以及赤道东太平洋地区短波辐射和潜热释放等热力通量场空间分布的不对称性,都对厄尔尼诺和拉尼娜事件生命史不对称性的形成具有重要作用。

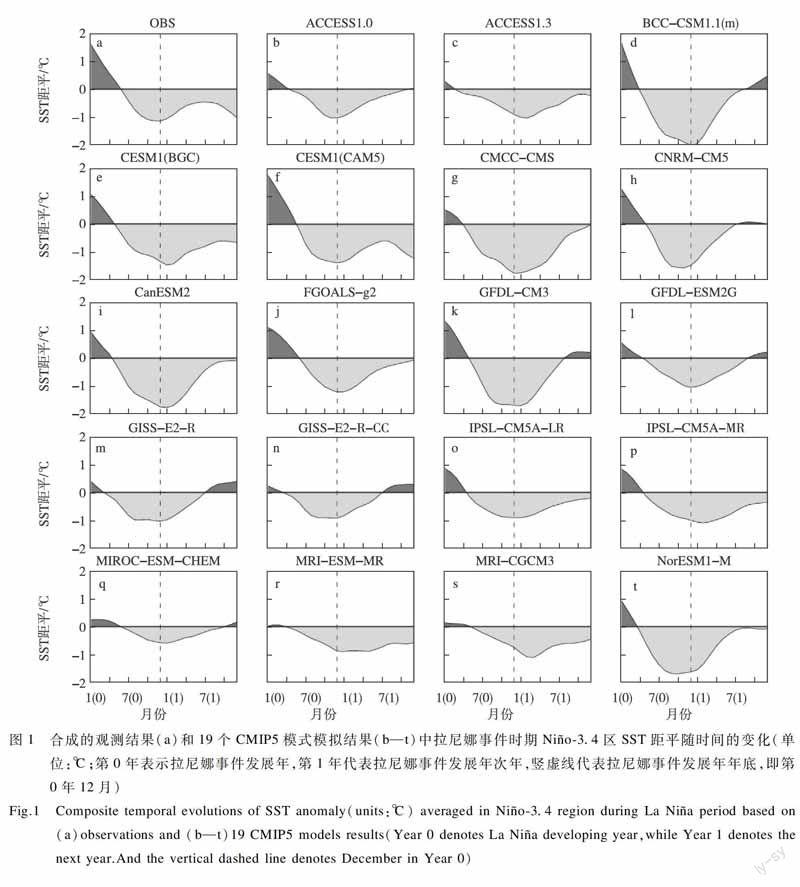

耦合模式比较计划(CMIP)是在大气模式比较计划(AMIP)基础之上发展而来。作为目前包含内容最为全面的气候变化模式资料集,CMIP5模式结果是我们研究过往气候变化特征和预估未来气候变化的重要依据之一(张学洪等,2003;张雅乐等,2012;杜美芳等,2015;智海等,2015)。然而受限于气候变化特征的复杂性以及模式自身的局限性,CMIP5模式对于ENSO事件生命史特征的模拟仍存在很多不足之处,特别是对于拉尼娜事件特殊生命史发展过程的模拟情况具有显著的不确定性,并呈现出两种不同的发展特征(图1)。例如以CESMl-CAM5模式(图1f)为代表的第一类CMIP5模式可以较好地还原观测中拉尼娜事件真实的生命史发展过程(图1a)。在发展年次年秋季时,拉尼娜事件具有再次增长过程。然而在以ACCESS1.0模式(图1b)为代表的大部分CMIP5模式模拟结果中,拉尼娜事件与观测结果表现出较强的不对称性发展特征,在发展年次年底时并没有再次增长为第二次拉尼娜事件,而是持续衰减直至回复到气候态。

在本文研究工作中,将通过海洋次表层海温热量收支诊断分析方法,定量分析两类CMIP5模式中拉尼娜事件生命史不对称性的形成原因。首先提出如下几个科学问题:在两类CMIP5模式中,拉尼娜事件生命史不对称性形成的前期信号是什么?导致拉尼娜事件生命史不对称性形成的主要动力因子有哪些?根据上述提出的科学问题,设计论文结构如下:第1节简要介绍文章中使用的CMIP5多模式输出资料和观测的海洋一大气数据集,以及海洋次表层海温热量收支诊断分析方法;第2节对两类CMIP5模式中拉尼娜事件生命史不对称性的形成机理进行研究;最后是本文的结论部分。

1资料与方法

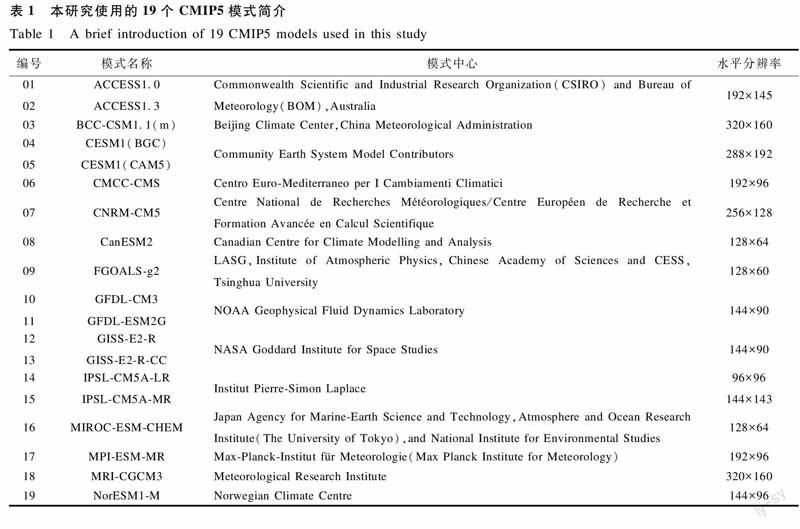

文章中为了评估模式对于拉尼娜事件生命史发展过程的模拟能力,选取了19个CMIP5气候模式的历史模拟试验数据,并选取相应的拉尼娜事件进行合成分析。文章中拉尼娜事件的选取标准与NO.AA ONI(Oceanic NINO Index)指数选取标准一致,当3个月滑动平均的Nifio-3.4区海洋表面温度(sea Surface Temperature,SST)距平连续5个月小于-0.5 K时,将其定义为一次拉尼娜事件。CMIP5模式资料研究时段统一选取为1950年1月至1999年12月,共计50 a。由于各模式资料间水平分辨率存在较大差异,将所有模式数据结果统一插值为l。×1°。相关模式基本信息请见表1,更多详细内容请参阅http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/。

研究中使用的观测的海洋再分析资料集包括美国马里兰大学提供的简单海洋同化资料(SO-DAv2.1.6;Carton and Giese,2008),以及欧洲中期天气预报中心提供的海洋再分析资料系统(ORAS4;Balmaseda et a1.,2013)。纬向风应力数据同样来自于SODAv2.1.6和ORAS4海洋再分析资料。SST资料来自于美国国家海洋和大气局提供的延伸重建海表面温度资料(ERSSTv3b;Smith et a1.,2008)。向外长波辐射场资料同样由美国国家海洋和大气局提供(Outgoing Longwave Radiation,OLR;Liebmann and Smith,1996)。

为了深入理解导致两类CMIP5模式中拉尼娜事件生命史不对称性形成的动力学机理,我们利用上述海洋再分析资料集对海洋次表层海温热量收支过程进行诊断分析。海温变化倾向诊断方程可表示为:上述方程中各项计算结果均为混合层内垂直平均计算得到。由于文章中所使用的观测数据资料分别具有不同的时问长度,为了使合成结果具有一致性,统一选取了自1980年起的时间段进行合成分析。诊断方程中海洋混合层海温倾向项和三维动力平流项结果均由SODAv2.1.6和ORAS4资料集合平均得到。

2两类CMIP5模式中拉尼娜事件生命史不对称性形成机制

2.1拉尼娜事件中生命史不对称性发展特征

相关观测分析结果表明,相较于厄尔尼诺事件而言,拉尼娜事件通常具有更长的生命史发展周期,往往可以持续2 a或3 a以上的时间(Chen et a1.,2016)。在拉尼娜事件衰减过程中存在着一个十分有趣的现象,当负海温距平发展至冬季到达最强值之后通常会进入缓慢衰减阶段。然而在发展年次年后半年中,负海温距平将会再次增强形成第二次拉尼娜事件(图1a)。因此在拉尼娜事件发展年次年,负海温距平场经历了缓慢衰减和再次增强两种生命史发展过程。但是在CMIP5多模式模拟结果中,拉尼娜事件生命史发展过程却具有显著的不确定性,并呈现出两种截然不同的发展特征(图1)。

在第一类模式中,模式模拟结果可以较好地再现出观测中拉尼娜事件的生命史发展特征。以CESM1-CAM5模式模拟结果为例(图1f),拉尼娜事件自发展年1月起由较强的正海温距平开始衰减,6月时回到气候平均态,之后海温继续降低,在发展年12月时负海温距平达到最强,最大值约为-1.3℃,与观测中拉尼娜事件成熟时期振幅相近。自发展年次年1月起,负海温距平开始缓慢衰减,7月时依然维持着负海温距平,振幅约为-0.6℃,振幅强度约为最强值时期1/2。在后续秋季时期,负海温距平再次增长,年底12月时负海温距平超过-1℃,与前期拉尼娜事件成熟时期振幅强度相当。

然而在第二类模式中,模式模拟结果相比于观测结果呈现出不对称性生命史发展特征。以AC-CESS1.0模式模拟结果为例(图lb),拉尼娜事件同样自发展年1月起由正海溫距平开始衰减,表明拉尼娜事件同样由厄尔尼诺事件转变而来,但是正海温距平强度明显弱于观测结果中。正海温距平在4月时衰减至气候平均态,之后转变为负海温距平开始增长,在发展年底12月时到达成熟期。成熟期最强振幅强度为-1℃,与观测结果相近。总体而言,在发展年时期CMIP5多模式模拟的拉尼娜事件发展过程与观测结果保持了较好的一致性,不对称性生命史特征主要出现在发展年次年衰减阶段。在以ACCESS1.0模式为例的第二类CMIP5模式中,拉尼娜事件自发展年次年1月起开始缓慢衰减,7月时同样维持着负海温距平,振幅强度约为峰值时期1/2。然而在后续秋季时期,拉尼娜事件并没有再次增强形成第二次拉尼娜事件,而是持续着缓慢的衰减过程,最终在发展年次年底时海温回归到气候平均态。

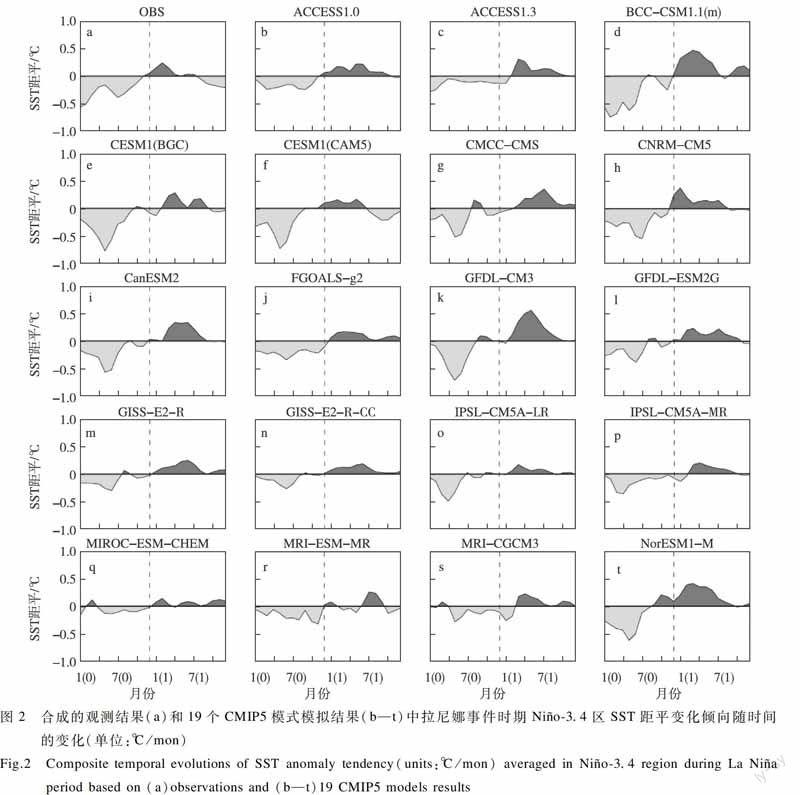

进一步分析拉尼娜事件中赤道东太平洋区域海温距平变化倾向随时问的演变特征(图2)可以发现,在观测结果和CMIP5多模式模拟结果中,拉尼娜事件发展年时期海温变率均以负距平为主。表明在这一时期赤道东太平洋区域海温持续衰减,拉尼娜事件为发展时期。在发展年次年衰减时期,CMIP5多模式模拟结果中海温变化的不对称性特征开始显现。在以CESM1-CAM5模式(图2f)为代表的第一类模式模拟结果中,发展年次年前期(1-6月)海温距平变率以正距平为主,表明拉尼娜正处于衰减阶段。发展年次年后期夏秋季节中,海温距平变率迅速由正距平转变为负距平并得以维持,表明拉尼娜事件生命史发展过程再次发生转变,进入再次增强时期。这一类CMIP5模式模拟的海温距平变率发展过程与观测结果基本保持一致(图2a)。

相反的,在以ACCESS1.0模式(图2b)为代表的第二类模式模拟结果中,在发展年次年全年中海温距平变率均以正距平为主,前期强度较强,后期强度减弱。这表明在此类CMIP5模式模拟的拉尼娜事件中,负海温距平始终处于衰减阶段,衰减速率先急后缓。这一类CMIP5模式模拟的海温距平变率随时间的演变特征与观测结果相比呈现出明显的不对称性特征(图2a)。

综上所述,根据拉尼娜事件合成结果中生命史发展过程的不同,可以将上述19个CMIP5模式模拟结果分为两类。在第一类CMIP5模式中(包括CESM1-BGC,CESMl-CAM5和MPI-ESM-MR三个模式),拉尼娜事件的生命史发展过程与观测结果(图3a)相似,在发展年底时达到最强,最强负海温距平中心位于150°w的赤道中太平洋地区,之后负海温距平缓慢衰减,并在发展年次年7月后开始再次增强,最终在次年底时发展形成第二次拉尼娜事件(图3b)。将这一类CMIP5模式归类为对拉尼娜事件生命史发展过程模拟较好的GM(GoodModel)模式。在第二类CMIP5模式中(包含剩余的16个CMIP5模式),拉尼娜事件的生命史发展过程与观测结果表现出明显的不对称性(图3c)。在发展年底成熟时期,负海温距平中心相比于观测结果向东偏移至120°w的赤道东太平洋地区。在此之后负海温距平开始缓慢衰减,但是并没有出现再次增长过程。在发展年次年年底时,海温回归到气候平均态附近。将这一类CMIP5模式归类为对拉尼娜事件生命史发展过程模拟能力较弱的PM(Pool Model)模式。

2.2海洋赤道波动过程对风场强迫的响应

在拉尼娜事件发展年次年时期,一个可能导致冷海温再次增强的原因是风场强迫作用下的海洋赤道波动过程(Chen et a1.,2016)。根据经典的海洋延迟振子理论(Suarez and Schopf,1988;Battisti andHirst,1989),拉尼娜事件发展年时期赤道外地区由于Rossby波活动产生的向西运动的次表层暖海温信号将会在西北太平洋区域集聚,并通过热带太平洋西边界的反射作用转变成沿赤道向东传播的下沉Kelvin波从而带来纬向异常暖平流。因此在拉尼娜事件衰减初期(发展年次年1-6月),赤道东太平洋地区负海温距平不断衰减(图3a)。与此同时,在拉尼娜事件发展年冬季成熟时期和后续春季衰减时期中,西北太平洋上空以反气旋性环流为主,反气旋性环流南侧赤道西太平洋为东风距平。东风距平将会激发出海洋中的上翻Kelvin波向东传播至赤道东太平洋地区,从而阻碍拉尼娜事件衰减。这两种相反的赤道海洋波动过程将使得拉尼娜事件衰减过程中衰减速率缓慢,因此在发展年次年夏季时期赤道东太平洋地区海温依旧维持负距平(Chen et a1.,2016)。由于北半球秋季是海气相互作用最剧烈的时期(Li and Philander,1996),因此负海温距平将会激发出更强的赤道东风距平(图4a)。更强的异常东风环流可以加强赤道东太平洋地区海洋上翻运动以及海洋表层蒸发作用,使得负海温距平进一步增强,形成“SST一对流一风场”正反馈过程(Lj,1997;Chen et a1.,2016),因此拉尼娜事件再次发展增强。

对拉尼娜事件生命史发展过程模拟能力较强的GM模式可以较好地再现出这一正反馈过程(图4b)。在拉尼娜事件发展年次年初期(1-6月),赤道西太平洋地区有较强的东风距平出现,因此对拉尼娜事件的衰减过程起到延缓作用,在这一时期拉尼娜事件衰减缓慢。当发展年次年后期(7-12月)热带东太平洋地区海气相互作用增强时,赤道中太平洋区域的东风距平将会再次增强,并通过“SST-对流一风场”正反馈作用帮助拉尼娜事件再次增强。

相反的,在模拟能力较弱的PM模式模拟结果中,衰减年初期赤道西太平洋区域东风距平强度相比于观测结果明显偏弱(图4c),这将无法抑制初期时拉尼娜事件衰减过程。在发展年次年后期,虽然赤道东太平洋地区依然存在较弱的负海温距平(图3c),但是在赤道中太平洋区域东风距平并没有再次增强,而是逐渐减弱直至消亡(图4c)。因此与观测结果相比,PM模式中并未能建立起有效的海洋一大气问正反馈过程帮助拉尼娜事件再次增强,最终赤道东太平洋区域海温回归至气候态。

作为“SST一对流一风场”正反馈过程中至关重要的环节,对流活动的生成和发展过程构建起了海温场与大气风场间的联系。因此,赤道太平洋区域对流活动随时问的演变情况也可以很好地反映出拉尼娜事件的生命史发展过程(图5)。合成分析结果表明(图5b),模拟能力较好的GM模式与观测结果保持了较好的一致性。在拉尼娜事件发展年次年初期,赤道中太平洋区域的负海温距平使得局地对流活动受到抑制,因此OLR场表现为较强的正距平值(图5a、5b),对流活动西侧存在较强的东风距平(图4a、4b)。此后伴随着拉尼娜事件的不断衰减,赤道东太平洋地区负海温距平强度不断减弱,对流活动逐渐增强,因此OLR正距平值逐渐减弱。在发展年次年后期,由于气候背景场下海气相互作用增强,“SST一对流一风场”正反馈过程建立。因此对流活动再次被削弱,具体表现为OLR正距平再次增强(图5a、5b)。相应的,對流活动西侧东风距平再次增强(图4a、4b)。

与此不同的是,在模拟能力较弱的PM模式中,拉尼娜事件发展年次年初期赤道中太平洋地区OLR场正距平强度较弱(图5c),意味着在这一时期抑制相对流较弱。考虑到在拉尼娜事件发展成熟时期,GM模式和PM模式与观测结果相比负海温距平强度相当(图3),因此PM模式对赤道中太平洋地区对流活动的模拟能力明显较弱。造成PM模式中对流活动模拟效果较差的可能原因是在拉尼娜事件成熟时期,对负海温距平中心位置的模拟存在偏差(图3c)。在PM模式模拟的拉尼娜事件发展年底成熟时期,负海温距平中心相比于观测结果向东偏移至120°w的赤道东太平洋地区。在气候态冷舌区背景场作用下,赤道东太平洋区域对流活动相对较少。因此即使给定相同强度的冷海温异常值,冷舌区抑制相对流活动相比于赤道中太平洋地区也会更弱。

PM模式中对流活动模拟的偏差导致对流西侧东风距平强度较弱(图4c),此后伴随着拉尼娜事件不断衰减,正OLR距平(图5c)和东风距平(图4c)也不断减弱。在发展年次年后期,PM模式中“SST一对流一风场”正反馈过程并未建立,具体表现为赤道太平洋地区OLR场正距平值(图5c)和东风距平值(图4c)并没有再次增强,而是持续衰减直至气候平均态,相应的海表温度也回归到平衡态(图3c)。由此可见,PM模式对于北半球秋季时期冷舌区海气相互作用过程的模拟能力同样较弱。

2.3气候态STC环流圈经向平流作用

与海洋表层海温信号相类似的,海洋次表层信号同样可以清晰的表征出拉尼娜事件发展年次年中先“缓慢衰减”后“再次增强”的特殊生命史发展特征。图6给出了合成的观测结果和19个CMIP5模式中,拉尼娜事件发展年次年赤道太平洋地区温跃层厚度距平随时间的变化情况。从结果中可以清晰地看到拉尼娜事件发展年次年初期,在热带太平洋西边界反射而来的暖性Kelvin波东传的作用之下,赤道东太平洋地区原本浅薄的温跃层厚度逐渐加深,拉尼娜事件进入衰减阶段(图6a)。有趣的是在这一时期,原本位于赤道地区浅薄的温跃层信号并没有随之消失,而是向两极方向传播至赤道外地区,具体表现为在发展年次年5-7月期间,热带东太平洋南北纬5度附近形成了两个负温跃层厚度距平中心。在拉尼娜事件发展年次年后期,赤道东太平洋地区不断加强的异常东风通过加强海洋上翻运动从而抬升温跃层高度,使得赤道地区温跃层厚度再次变得浅薄。与此同时,还能看到位于赤道外的负温跃层厚度距平中心逐渐向赤道地区移动,最终回归到赤道东太平洋地区,帮助拉尼娜事件再次发展(图6a)。

GM模式可以较好的再现海洋次表层负温跃层厚度距平“分裂一再回归”的发展过程,模拟结果与观测结果基本保持一致(图6b),稍有不同的是分裂而来的南北两支负温跃层厚度距平中心向两极方向传播至更远的区域(南北纬10°附近)。这也表明,即使在模拟拉尼娜事件效果较好的CMIP5模式中,依然存在着许多可以改进的地方。相对而言,在PM模式中海洋次表层负温跃层厚度距平信号并不能再现“分裂一再回归”的生命史发展过程(图6c)。在拉尼娜事件发展年次年初期,赤道东太平洋地区负温跃层厚度距平逐渐减弱,并向赤道外地区传播,拉尼娜事件进入衰减阶段。在发展年次年5月时,赤道地区转变为正温跃层厚度距平。位于赤道外的两支负温跃层厚度距平始终未能回归至赤道地区,因此赤道地区正温跃层距平信号持续至发展年次年底,相应的拉尼娜事件最终消亡(图3c)。

Chen et a1.(2016)提出气候平均态subtropicalcell(STC;McCreary and Lu,1994)环流圈的经向平流作用可以导致拉尼娜事件衰减时期次表层海温信号“分裂一再回归”现象的产生。通常将热带太平洋地区气候平均态的经向环流过程称之为STC环流圈,具体表现为海洋次表层区向赤道的经向洋流,赤道区平均垂直上翻运动以及海洋表层向极方向的经向洋流运动(图7a)。在拉尼娜事件发展年次年后期,气候态STC环流圈中次表层区向赤道的平均经向洋流会将赤道外区更强的冷信号平流至赤道地区(图6a),并通过垂直上翻运动输送至海洋表层,帮助拉尼娜事件在这一时期再次增强。

在GM模式中气候态海洋STC环流圈的模拟效果出色(图7b),次表层区向赤道的平均经向洋流运动速度可达到0.04 m/s(约1(。)/mon),强度与观测结果中相当(图7a)。在次表层平均经向冷平流的作用下,赤道外的负温跃层厚度距平逐渐向赤道区移动(图6b)。然而在PM模式的模拟结果中,次表层区向赤道的平均经向洋流运动速度约为0.02 m/s,仅为观测结果中强度的1/2(图7c)。由于PM模式中对气候态STC环流圈模拟能力较弱,因此在温跃层变化过程中并没有出现“分裂一再回归”的发展过程(图6c)。

为了进一步检验CMIP5模式对“STC环流圈经向平流”机制的表现能力,对热带东太平洋区域次表层海温进行热量收支诊断分析。图8给出的是合成的观测结果和19个CMIP5模式模拟结果中,拉尼娜事件发展年次年热带太平洋地区次表层海温距平随时间的演变特征。与温跃层距平演变过程相类似的(图6),在观测结果和GM模式模拟结果中都具有明显的赤道外负海温距平逐渐向赤道地区移动的过程(图8a、8b)。但是在PM模式模拟结果中,赤道外区负海温距平始终停留在原地,并没有再次向赤道地区传播。因此在发展年次年5月时,PM模式中赤道地区次表层海温距平转变为正信号并得以维持(图8c)。

相应的,观测结果和GM模式模拟结果中同样显示出赤道地区次表层海温变化倾向经历了由正转负的过程(图9a、9b)。在拉尼娜事件发展年次年6-7月间,次表层海温由不断增暖转变为再次变冷。相对而言,GM模式中赤道地区负海温变率的经向尺度更大。這也许是由于赤道外区次表层冷信号距离赤道更远(图6b、8b),经向平均冷平流输送距离同样更远所导致。在模拟能力较弱的PM模式模拟结果中,次表层海温变率也体现出由正转负的生命史发展过程(图9c)。但此时负海温变率远小于观测结果和GM模式中,并不足以使拉尼娜事件再次增长。

海洋次表层海温热量收支诊断分析结果进一步表明,经向平均平流项是导致拉尼娜事件在发展年次年中,次表层海温变率由正转负的主要动力因子。在观测结果中,赤道外南北纬3度附近(特别是南支)有较强的经向平均冷平流作用(图10a)。GM模式模拟结果与观测结果保持了较好的一致性,在拉尼娜事件发展年次年3-9月期间,赤道外区经向平均冷平流作用显著(图10b)。而PM模式对“STC环流圈经向平流”过程的模拟能力较弱,赤道外区经向平均冷平流在发展年次年后期迅速衰减,无法帮助赤道地区拉尼娜事件再次发展

3结论

利用19个CMIP5模式输出资料,针对拉尼娜事件中特殊生命史发展过程模拟能力进行评估。评估结果显示,仅有少数CMIP5模式(包括CESMl-BGC,CESM1-CAM5和MPI-ESM-MR三个模式)可以很好地再现拉尼娜事件发展年次年中负海温距平场缓慢衰减和再次增强两种不同的生命史发展特征,而多数CMIP5模式(包含剩余的16个CMIP5模式)中负海温距平场持续衰减过程直至回归到气候平均态。因此,两类CMIP5模式模拟结果中拉尼娜事件生命史不对称性特征主要出现在发展年次年后期,模拟能力较好的GM模式中拉尼娜事件再次增强形成第二次拉尼娜事件,而模拟能力较弱的PM模式中拉尼娜事件持续衰减最终消亡。

一个可能导致冷海温再次增强的原因是风场强迫作用下的海洋赤道波动过程。在北半球秋季时期逐渐增强的海气相互作用背景场作用下,GM模式中初始时刻较弱的负海温距平可以激发出更强的抑制相对流活动。抑制相对流西侧东风距平可以加强气候态东风信风,使得赤道东太平洋地区海洋上翻运动以及海洋表层蒸发作用加强。因此负海温距平进一步增强,形成“SST一对流一风场”正反馈过程,拉尼娜事件再次发展。相反的,由于PM模式对北半球秋季时期冷舌区海气相互作用过程的模拟能力较弱,因此“SST一对流一风场”正反馈过程并未建立,拉尼娜事件不断减弱直至回归到气候平均态。

另一个可能导致拉尼娜事件再次增强的原因是“STC环流圈经向平流”的作用。在拉尼娜事件发展年次年中,赤道东太平洋地区次表层海温经历了“分裂一再回归”的生命史发展过程。在发展年次年后期,气候平均态STC环流圈次表层区向赤道的平均经向洋流运动会将赤道外地区更强的冷信号平流至赤道地区,并通过赤道地区垂直上翻运动输送至海洋表层,帮助拉尼娜事件在这一时期再次增强。GM模式对气候态STC环流圈的模拟效果出色,强度与观测结果中相当。次表层海温诊断分析结果同样表明,经向平均平流项是导致次表层海温变化倾向由正向负转变的主要动力因子。相反的,由于PM模式对气候态STC环流圈模拟能力较弱,强度仅为观测结果中的1/2,因此次表层海温并没有形成“分裂一再回归”的发展过程。赤道东太平洋地区次表层海温诊断分析结果进一步表明,这一时期PM模式中次表层海温变率和经向平均平流项强度远小于观测结果。因此PM模式中拉尼娜事件并没有再次增强形成第二次拉尼娜事件,而是不断衰减直至消亡。