民国电影业的勤务兵

2017-05-30范桂真

范桂真

摘 要: 民国时期是中国影业发展的关键时期,王平陵以高度的热情活跃其间,以崇高的责任感积极创作,在电影理论和电影剧本创作方面颇有成果。从王平陵电影创作的思想与动机入手,结合《重婚》的创作背景,分析了其“剧本为上”创作理念的形成原因。在此基础上,从王平陵对电影剧本、编制等问题的探讨,进一步阐释了他对“剧本为上”理念的坚持和相应成果。最后结合王平陵与《电影年鉴》的两次渊源,分析了他为民国时期电影理论建构做出的贡献。

关键词: 王平陵; 电影理论; 电影剧本

中图分类号: J909.2 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2017)04-0073-05

一、王平陵生平创作背景

王平陵,生于1898年,江苏溧阳县人。本名仰篙,字平陵,后以字行,笔名有“西冷”、“史痕”、“秋涛”、“草莱”等,毕生致力于文艺创作和新闻事业,作品领域广泛,是著作等身的全能作家。符兆祥曾这样评价他:“著作方面也很少有人拥有他那么广泛而且可说是全能的研究与专长,撰写了各种各类内涵丰富、有独到见解的著作,包括文艺理论、批评、小说、散文、诗歌、电影、剧本,都是有理论的基础,言之有物的作品。”[1]325由于王平陵后期赴台,以及受到政治历史因素的影响,大陆文坛对其关注较少,而本文将以王平陵与民国电影的关系为切入点,对王平陵及其电影创作进行论述的同时,侧面展示出民国时期电影业的发展概貌。

在20世纪30年代,主要是1930至1937年间,民国电影进入了发展期。在这一时期,一体化的电影制片公司开始崛起,多家垄断格局逐渐形成,同时也出现了“国片复兴运动”、“新兴电影运动”和影响广泛的“教育电影运动”。“众多的电影现象都在八年间发生,使得发展期的八年成为中国电影史上纷繁复杂、成效卓著的时段。”[2]24许多文艺爱好者也察觉到电影业涌起的这股洪流,如短篇小说《春蚕》的改编就是出现在这一背景之下,虽然它的改编并不成功,“从电影的角度而言,影片的编剧虽然由著名左翼人士之一的夏衍担任,但相对于茅盾原著的成功而言,程步高导演的《春蚕》是全盘失败的。”[3]但作为“中国电影年”即当时“新兴电影运动”初盛时期的成果,无疑也带有当时电影变革的印痕。王平陵也是在这一改革洪流中较早的觉悟者,他为电影事业发展感到欣喜的同时,也在不断思考诸如《春蚕》这类作品失败的原因,并逐渐认识到电影质量的高低从根源上取决于电影剧本的优劣,这一观点贯穿了他电影剧本创作的始终。

1932年7月,随着“中国教育电影协会”的成立,教育电影在五项取材标准的基础上,开始与国际教育电影接轨,以其独到的取材、庞大的规模、丰富的理论和实践成果在当时电影界产生了深远的影响。协会从创立至1946年结束,王平陵作为其中一员,一直以高度的热情参与其中,从编写电影剧本《重婚》开始,他在电影的理论和实践创作上一直不懈地尝试和探索,即使后期赴台,他对电影事业的热情也从未间断。

二、王平陵电影创作的思想与动机

王平陵作为“中国教育电影协会”的成员,筛选电影剧本成为其职务的一部分,在接触了众多电影剧本之后,他深切地感受到中国电影界的痛苦。他认为,“目前中国一般所能适用的电影剧本,还是意外地感到稀少。”[4]与此同时,《春蚕》的失败也给王平陵很大的震撼,他认为中国的电影与外国还相去甚远,缺少好的剧本与之抗衡,这也是他写作《重婚》的动机。他把《重婚》的创作看成是继《春蚕》之后的一次尝试,他希望剧作家们也应该多加尝试和努力,多写一些好的剧本,以改变电影业不景气的现状。

《重婚》虽然以婚姻问题命名,但其中也涉及到诸多社会问题:樊川村的黄春山以勤俭致富,他唯一的遗憾是自己没有文化,所以屡遭“长衫阶级”黄培林等人的排挤和欺压。为了弥补自己的遗憾,改变受欺压的现状,黄春山与妻子程氏决定要努力将儿子黄文华培养成才。黄春山骨子里极其封建迷信,他认为儿子“文昌星高照”的命运终会实现,所以以苦作乐勤俭持家以让儿子早日成才。在黄文华中学毕业后,黄春山秉承传宗接代为大的传统,让儿子娶了有威望的老学者马家彦之女马绣凤,但马绣凤自恃家境优越,骄纵蛮横,黄文华为了摆脱无理取闹的妻子,同时利用父亲望子成龙的心态,提出要去省城读书的要求,父亲思虑过后满口答应。在省城读大学的黄文华沾染不良习气,瞒着家里与交际花李香芹过起了甜蜜的二人生活,并自欺欺人打算重婚。黄春山不知内情,一直受儿子蒙蔽,对儿子的金钱需求有求必应,最终在真相暴露之后,一切的希望都化为泡影,黄文华因为重婚罪被判处,黄春山也落得人财两空。

剧本的情节简单,没有曲折和悬念,故事按照时间顺序进行,在空间上有两条并行的线,即黄文华挥霍虚度的学校生活与黄春山勤俭节约的劳作场景同时进行。除了黄春山去省城宾馆找儿子遇到了李香芹和李香芹主动去寻黄文华的场面令人揪心外,其他的场面都比较平淡,所以在技巧上来说,与当时的电影剧本相比,并没有太大突破。但短小的剧本所涉及的婚姻、法律、孝道、人情等诸多问题值得深思。

从目前的著述资料来看,《重婚》在当时并未产生太大影响,一方面可能是它的效果并不是太好,另一方面也有意识形态的遮盖。在一些电影史家的描述中,《重婚》“旨在反对左翼电影,污蔑农民,掩盖农村阶级斗争,是彻头彻尾反动的作品。”[5]而对导演吴村的立场解释为“电影剧本《重婚》是当局硬塞给明星公司的(编剧王平陵是电影审查委员会成员),公司又把这一任务分派给吴村。”[5]但根据王平陵在《〈重婚〉剧作者言》中所记载:

“《重婚》写完了以后,就在《文艺月刊》先发表了本事。后来寄给明星公司,居然在他们的剧务会议上通过摄制了。剧本的内容,蒙姚苏凤兄赐给许多很好的意见,在百忙中和我讨论了十多次,是我所非常心感的。这时候,刚刚联华的名导演吴村和名演员高占非二先生同时加入了明星,这剧本就被他们认为极有时代的意义很高兴地接受了。他们对拍戏真是努力呵!单是为了摄取一幅農村的全景,吴村先生亲自跑到富春山中连过了四个月,才取得最美丽的一部分。为着极小的一个动作,常常是变换了好多次……”[6]

从王平陵的描述可以看出,《重婚》是经由明星公司的剧务会议通过,并非“是当局硬塞给明星电影公司”,而公司把这一任务派给吴村,作为著名的导演,他认为剧本“极有时代的意义很高兴地接受”,并花费大量的时间和精力去拍这部电影,除了自身的敬业精神以外,从一定程度上也能看出《重婚》剧本的存在价值。当时姚苏凤作为《每日电影》的编辑,对王平陵的电影剧本也提出了许多改进意见,一定程度上也提高了《重婚》的艺术水准。在剧本中,王平陵确实对农村的陋习和农民的封建思想进行了直白的揭露和剖析,这与30年代的左翼思想相异,所以被后来的评论认为“旨在反对左翼电影,污蔑农民,掩盖农村阶级斗争,是彻头彻尾反动的作品”[5]137。

无论剧本的质量如何,一旦卷入政党思想斗争中,不同政治立场的人对其评价都会各执一词,后世的评价也都观点不一。于王平陵本人而言,他在电影剧本方面的尝试值得肯定,他对“剧本决定电影的优劣”的认识也很前卫,自始至终都在强调剧本的重要性,在《为什么要写〈重婚〉》中他也谈到:“如果《重婚》在映出时,还不能博得观众的满意,那我可以负责任地说一句:‘一定还是剧本要不得。”[4]

这一思想在其他电影剧本甚至戏剧创作中都有体现,如王平陵在回忆《重婚》、《慈母心》、《阳春白雪》、《紫金山的春天》等剧本创作时,曾说道,“我觉得在舞台上表演的话剧,银幕上放映的电影,导演、演员及技术工作者的努力与合作,固然是重要的因素;但决定作品成败的关键,还是在剧本!”[7]94而他的每一个电影剧本创作的出发点都是本着“剧本为上”的理念。

三、“剧本为上”的坚持和相应成果

王平陵一直认为电影成效的好坏主要取决于剧本的优劣,这种观念在他的许多论述中都有体现。在《中国电影剧本的编制问题》一文中,王平陵系统地阐释了电影剧本的重要性,认为剧本的优劣关系到导演、演员、剧本创作者、观众、公司等各方的利益,是一个牵一发而动全身的环节。隨后,他从“外国电影剧本材料的贫乏”和“中国电影剧本的范围并没有缩小”两个方面分析了中外电影剧本的现状,他认为,外国电影剧本,尤其是科学电影“像动物园惨案、科学世界等类的片子,仅不过是假借着以提倡科学为名,而充分地运用反常不经的刺激,满足观众的好奇心而已。”[8]109所以“欧美各国所感觉到的电影剧本荒,也许比中国更甚。”[8]109相比之下,中国的电影剧本素材却很丰富,所以剧本创作者应该离开写字间,到社会上实地考察一番,发掘所需的素材。王平陵认为中国电影界产不出好的剧本,有四个比较重要的原因:编剧者的修养问题、剧作者缺少生活的经验、剧作者不了解演员的性格以及电影批评的没落。[8]111-112针对这些问题,他认为剧作家在写作前应该下功夫认真准备,写作时应该握住中心意识,使剧本贴近生活,避免过于空洞幻想。

整体来说,王平陵对电影剧本编制问题的分析比较系统,有些见解高屋建瓴,如对“电影界产不出好的剧本”这一现象的分析可谓一语中的,尤其是较早认识到电影批评的作用,这对当时电影剧本的创作有重要的指导作用。虽然如此,他的某些观点也存在片面化倾向,如阐释电影剧本重要性时,他的落脚点却在电影公司的利益上;在分析中外电影剧本时,他的意图是通过中外剧本素材的比较,鼓励中国的剧作者多接触生活,从广阔的生活中获取素材,但他将批评的视角局限在外国影片空洞离奇的构思上,却忽略了一些好剧本的创作优势,没能客观评价国外的影片,也未能从国外影片中吸取经验。

除此之外,王平陵在抗战时期写了《战时电影事业的总动员》、《战时电影编剧论》 、《战时教育电影的编制和放映》、《编制战时电影剧本的商讨》,对战时电影的剧本、编制等问题进行了探讨。1938年5月,王平陵的《电影文学论》由商务印书馆出版,“该书是较早的一部有关电影文学研究的专著”[9]424,系统论述电影艺术的发明成长、电影与文学的关系,是了解和学习电影艺术的重要参考资料。另外,王平陵也介绍了外国电影的发展情况,如《苏联的电影戏剧在五年计划中的应用》,外国电影与中国电影的关联,如《从苏联电影谈到中国电影》。

王平陵在抗战时期编写的电影剧本《生意经》,依据当时的社会现实,反映出抗战时期知识分子的道德抉择:一些文人能在贫困中坚守自我,有些文人则在动乱中左右逢源,投机倒把,大发国难财,物质与精神的抉择成为核心的话题。1935年8月,江苏教育厅第二次公开向社会征求剧本,之前对于应征者的要求仅需一简单故事,此次为详细分幕剧本,故此次应征作品“大抵均出自专家手笔、大有琳琅满目美不胜收之概。此次中标者,乃王平陵的《慈母心》,该剧曾经洪深、张道藩、欧阳予倩诸先生参加意见,后来交由上海明星公司开拍。”[10]1936年11月,江苏教育厅又进行了一次剧本征集,王平陵、王梦鸥合作的电影剧本《孤城落日》当选,剧本依托史实,进行艺术加工,显示出文艺抗战的价值取向。

由此可观,王平陵的电影剧本创作确实取得了良好的成绩,得到了社会的认可。他在赴台之后,感到话剧界缺少上演的剧本,就把精力集中在话剧创作上,写了十个多幕剧。虽然一直忙于话剧创作,但王平陵一直保持对电影的热爱,闲暇之余又写了一个刻画人性的电影剧本《爱的威胁》,“现已译成西班牙文,交给马德里一家规模最大的电影公司。”[7]94

四、王平陵与《电影年鉴》的两次渊源

(一)第一次渊源

中国最早的一本电影年鉴,是1927年上海中华影业年鉴社出版发行的《中华影业年鉴》。此书内容在宏观上涉及中外古今的电影现象,在微观上细致地论述了与电影相关的各种要素,属于民间著作中的优秀之作。与之相比较,1934年由中国教育电影协会主编、官方出版的《电影年鉴》,“内容更为广泛、详实,学术性更强,这本年鉴的出版和出现,正式开创了官修年鉴和官修电影史的历史,更被电影史学界视为1980年以前中国规模最大的一部本国的电影历史年鉴。”[8]1

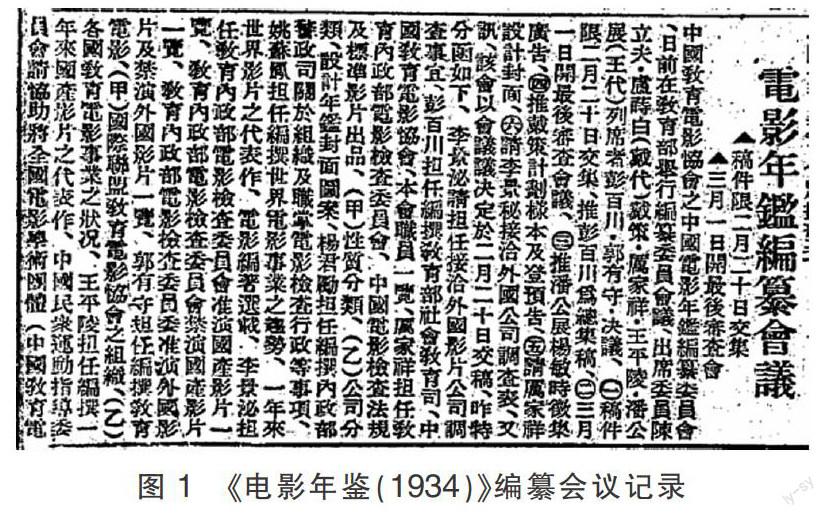

既然《电影年鉴》是官方编纂,具体的编辑策略及责任分工,《电影年鉴编纂会议》上有详细记载,会议通过了六项决议,限制了交稿的时间是二月二十日,并对各委员的职责进行了具体分工,王平陵的职责是担任编纂一年来国产影片之代表作,如图1。虽然大会将职责分工到人,但具体实施过程中就遇到了一些问题,《中国电影年鉴编纂委员会启示》中如是记载:

本会由中国教育电影协会第四次常会通过成立,责成本会编辑本年度中国电影年鉴,限期自二十二年十月份起至二十三年二月底截稿,三月底出版,惟兹事体大,尚希国内外爱好电影同志及电影事业家共襄是举,如有电影专著及其他一切材料见惠者,无论是段创作或者译述,均极欢迎,一经刊登,酬资从丰……主任编辑陈立夫 专任编辑戴策 王平陵 编辑张常人 厉家祥 潘公展 李景泌[11]

虽然这是一则征集电影材料的启示,不过从这段话可以看出,《电影年鉴》的征稿时间从1933年10月至1934年2月底,而出版时间在三月底,这意味着花费五个月的时间征集的稿子需要在一个月内审核、排版完毕。而实际情况是, “嗣以各委员均系兼办,空余时间有限,加之我国电影事业近来始渐发展,搜集材料,颇为不易,故历时八个月之久,到1934年5月,《中国电影年鉴》编著完成。”[12]所以,虽然《电影年鉴(1934)》的分工比较明确,但在实际推进过程中并没有那么顺利,这在一定程度上也体现出包括王平陵在内的编辑者们,在编辑《电影年鉴(1934)》时所付出的巨大努力。

1934年10月6日,中国教育电影协会第三届第三次常务理事会在京召开,常务理事与组主任及年鉴编委员均到场,会议报告了三项议程,其中一项是由王平陵报告接洽电影年鉴经过各种事项。这一方面是因为王平陵是中国教育电影协会的发起者和筹办者,更为重要的原因是,在《电影年鉴》编纂过程中,王平陵亲历亲为,全程参与了此书的编纂工作。对于工程庞大且意义深远的《电影年鉴》而言,王平陵的工作只是其中一部分,但对于热爱电影事业的王平陵来说,这次参与编纂《电影年鉴》的经历对他日后负责的电影工作产生了重要影响。

(二)第二次渊源

在参与并负责编纂《电影年鉴(1934)》期间,王平陵被聘为二十一年度国产影片评审委员会委员,主要工作是将电影检查委员二十一年度所核准的国产影片,根据该会制定的教育电影五项标准,加以评审。由于王平陵对编纂年鉴有了比较深入的了解,以及参与了电影审查等工作,他对电影的热爱就不仅仅局限在对优秀电影剧本的执着追求上,同时也开始致力于更为广阔的电影事业。

由于王平陵前期工作的努力,1935年,他担任了电影剧本评审委员会委员。“1936年,陈立夫插手电影工作,通过教育部成立‘中国电影协会,委派王平陵主编 500万字的《电影年鉴》。” [13]为编纂此书,王平陵花费了大量的时间和精力,据绿蒂回忆,“他耗费了一整年的时间,编成五百万字的电影年鉴,凡关于电影理论和技巧,各国电影与教育的关系及政府法令,检查法规,都罗列无遗,这是他为中国电影界做了真正有益的工作。”[14]173

如果说对电影剧本的重视,体现的是王平陵个人的电影理念,那么在任中国教育电影协会理事期间,王平陵参与的一系列电影活动更多地与民国时期的电影事业有直接联系。1942年4月,中国教育电影协会第8届年会改选理、监事会,王平陵被选为理事会编辑组主任,继续以勤勉的态度保持他对电影事业的热爱。即使后期赴台,他也一直坚持电影的理论创作,写了《电影与文学的姻缘》、《电影与小说的距离》、《怎样编制电影剧本》、《电影剧本的孟塔琪》等文章,阐述对电影艺术的见解。

五、结语

王平陵作为著作等身的全能作家,虽然不是专业的电影从业人员,但他一直保持着对电影事业的热情,在电影理论和剧本创作上一直勤耕不辍,他对电影剧本的独特关注,对当时的电影剧本创作有重要的指导作用,而两次积极参与编纂《电影年鉴》,也对民国时期的电影理论建构作出了重要贡献。

参考文献:

[1] 符兆祥. 卓尔不群的王平陵——平陵先生纪念选集[M]. 台北:世界华文作家出版社,1999.

[2] 虞吉. 中國电影史[M]. 重庆:重庆大学出版社,2011.

[3] 袁庆丰. 电影《春蚕》:左翼文学与国产电影市场的结晶[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2010(04):26-29.

[4] 王平陵. 为什么要写《重婚》[J]. 美术生活,1934(09):15.

[5] 张煊. 吴村创作个案分析及“软性电影”与“硬性电影”论争再评价[J]. 电影艺术,2012(04):136-143.

[6] 王平陵. 《重婚》剧作者言[J]. 时代电影(上海),1934(06):36-37.

[7] 王平陵. 写作艺术论[M]. 台北:正中书局,1975.

[8] 中国教育电影协会. 中国电影年鉴1934[M]. 北京:中国广播电视出版社,2008.

[9] 贺昌盛. 中国现代文学基础理论与批评著译辑要 1912-1949[M]. 厦门:厦门大学出版社, 2009.

[10] 宫浩宇. 20世纪30年代南京国民政府教育电影活动新探[J]. 电影艺术,2013(04):143-150.

[11] 中国教育电影协会.中国电影年鉴编纂委员会启示[J].申报,1933-11-11.

[12] 松丹铃. 中国教育电影协会研究(1932-1937)[D]. 武汉:华中师范大学,2011.

[13] 古远清. 为右翼文运鞠躬尽瘁的王平陵——从南京到重庆的文艺斗士[J]. 涪陵师范学院学报,2002(04):20-24.

[14] 王平陵先生遗著编辑委员会. 王平陵先生纪念集[M].台北:正中书局,1975.