原生“语境”中坡脚乡打溜子音乐及其“显—隐”文化内涵辨析

2017-05-30向婷

向婷

[摘 要]运用音乐民族志的书写方式对当今少数民族音乐文化的研究具有指向性意义。立足于“本位-微观”视域下对土家族打溜子音乐文化进行详实的音乐民族志书写,以原生“语境”坡脚乡打溜子的生存发展为主线从三个方面阐释人与人、人与群体、人和群体与音乐行为之间的关系;运用民族音樂学田野调查、口述史理论方法等辨析土家族打溜子音乐背后的“显-隐”文化内涵。

[关键词]土家族;打溜子;曲牌;音乐行为 ;文化隐喻

打溜子,又叫“打家伙”,土家人称“家伙哈”,是土家族乃至整个中国都极具特色的清锣鼓形式。主要流行于湘西龙山、永顺、保靖等县,多使用于婚嫁迎娶、逢年过节、调年摆手等喜庆场合,在土家族千百年来的风俗中只用于喜乐,民间有“打红不打白”之说,是土家族人们日常生活中不可缺少的一部分。其主要的响器“家伙”由大锣、马锣、头钹、二钹四件乐器组成,这些乐器全由熟铜手工制造,即青铜类乐器,其与湖南汉族戏曲乐队中所使用的黄铜类小锣、云锣、大锣不论外形与音色都不相同。因而产生了湘西土家族独特的“旋律”与“和音”效果。

一、 坡脚乡原生“语境”概貌

坡脚为土家语的汉语音译,是一个合成词,直译为“放和赶”,意译为“放狗赶野兽之地”或“放养牲畜之地”,位于湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县的东南边陲。东南与永顺县的对山、西歧乡和保靖县的普戎、拔茅乡接界;西与县内隆头、苗儿滩镇相连;北与靛房乡毗邻。坡脚是典型的土家族社区。据2000年统计,坡脚全乡总人口6557人,总户数1730户,其中土家族约5900人,约占总人口的89%。坡脚乡是土家族典型的姓氏宗族村落,全乡中彭、田、向是大姓,三姓人口约占全乡总人口的80%。汉族约600人,约占全乡总人口的10%①。坡脚是典型的土家族聚集村落,为何会把个案调查地点选择于此,是因为其民族文化特征与土家族其他地方相比,既有其共性也有其特殊性。其中最大的特性是,坡脚乡是现今土家族中仍完全使用土家语交流的村落之一。中国土家族约有800多万人口,其中现仍然会说土家语的约10万多人口,其中有9万多聚居在湘西州龙山县的酉水河流域,而酉水流域许多乡镇和村寨如龙山县的苗市、里耶镇以及永顺县的双凤村、保靖的普戎乡等地的土家族都认为自己的祖先是从坡脚迁徙出去的,认为坡脚的土家语是祖先遗留下来的。

从音乐文化上来说,坡脚由于其特殊的语言条件和地理环境,在其村寨中保存许多历史悠久的土家族原始音乐形式。如“咚咚喹”这种单簧竖吹乐器,是土家族妇女儿童闲暇时的消遣工具。它用细竹尾制成,也有用稻、麦秆制成,三孔一筒音,以刀削竹头成簧片发音。因其制作简单,又能吹出欢快清脆的旋律,故在当地较为流行,吹奏曲目便是《咚咚喹》。“吹木叶”因其就地取材,简单方便,也是当地人们较为喜爱的一种吹奏乐器。其乐曲短小精练,多为即兴吹奏。“吹打乐”又叫五支家伙,是受汉族吹打乐影响而形成的土家族的器乐合奏形式,其曲牌现在还多保留汉族曲牌《安庆调》《将军令》等。“梯玛歌”,主要是指在土家族宗教仪式梯玛中所使用的音乐形式,而凡是在梯玛仪式中所用的音乐统称为梯玛调或梯玛歌,梯玛歌包括摆手歌和梯玛神歌,两种形式都以声乐为主。“打溜子”是土家族的一种清锣鼓打击乐合奏形式,其中在坡脚乡及其周边的靛房、农车、他沙等乡镇流传较广,保留较为完整。下面笔者将以湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县坡脚乡为个案地,具体分析阐释土家族打溜子现今的传承现状、曲牌特征、文化内涵等。

二、 原生“语境”中坡脚乡打溜子传承“三探”

打溜子是土家族原始、古老的清锣鼓器乐合奏形式,而在民间,艺人多口传为唐朝之前就已形成。但其具体的出现时间就现有的资料文献来看是属于较为模糊的概念。最早期的文字记载是清代的一首竹枝词“迎亲队伍过街坊,小儿争相爬上墙;‘叭叭‘隆隆花轿到,唢呐巧伴‘得配当(‘得配当即打溜子大锣、马锣、钹击打时发出的拟声词)”。本文前面从历史源流入手梳理了土家族的生产生活状态及发展形成,再从文献与出土文物中逆向梳理土家族人的音乐审美观念,及打溜子与原始摆手舞的节奏相似性。以此虽不能证实打溜子的具体产生年代但至少能证明打溜子在古老的摆手舞之后诞生并吸收了其音乐特性。后在土司王朝的起伏论述中,涉及到土司城中设有的音乐机构娱乐宮中设有关于鼓、锣、钹等器乐的演奏场所,虽然不能肯定当时出现了与今完全相似的打溜子形式,但可以定论锣钹的使用在土司统治期间在土家族地区已开始普遍流传。改土归流后出现了文化大变迁及融合的局面,这时土家地区开始接受外来文化并开始使用汉语,所以有了上述清代最早的关于打溜子的一首竹枝词。但由于土家族历来有语言无文字的现状,导致单从文献记载定论是有失偏颇的,所以下文笔者借助“口述史”、民族音乐学田野调查等理论研究方法“三探”坡脚乡打溜子。

(一)坡脚乡“溜子王”口述史整理

“口述史”研究兴起于20世纪40年代前后,到60、70年代开始在西方各国广泛传播,中国改革开放以后引进其相关理论与方法,并在国内学术圈子中引起了一种口述研究风潮。口述史,是以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法。其研究的目的是从对往事的简单再现深入到大众历史意识的重建,把关注的焦点从“真实的过去”转移到“记忆的过去”的认识深度。针对上述土家族文字缺失,所导致其单靠文献一己之力论证打溜子历史的现状,笔者于2015年2月26日,到访龙山县田隆信先生家中,对笔者研究打溜子期间存在的诸多问题向先生请教。田先生出生于坡脚乡,从小学习打溜子、咚咚喹等多种土家族音乐类型,现在是土家族打溜子国家级传承人。希望能从先生的口述记忆中为上述土家族打溜子形成的各种历史成因辨析所存在的不足提供补充。下述为根据田隆信先生采访实录整理而成:

从小我对当地的乐器、歌什么的都特别着迷,后来我就跟着表舅向积黄学习打溜子。就打溜子而言从老辈那儿相传它的历史沿革,大概是分三个阶段:首先是早期远古时期,土家祖先生活的这一地带都是崇山峻岭,而当时生产力低下一些作物总遭兽害,为了驱赶这些野兽一种方法就是声吼,还有一种就是敲“竹杆杆”、“石块块”。日复一日年复一年这种竹竿和石头所发出的“信号”声响开始出现了变化,山这边的人“咔咔咔……”,山那边的人“壳壳壳……”,开始形成了音乐的节奏。所以我们远古时期并没有打击乐而是先出现的击乐敲击的节奏。随着生产力的发展,农具代替了原先的石块、竹片等,像薅锄、挖锄这些农具在土家语中叫家伙,人们开始敲击家伙的下半部分的青铜金属材料,所以打溜子最早的名称叫做“家伙哈”、“挤钹哈”(哈,即土家语:打)。中期应该为清代之前(包括清代),这一时期开始有文献记载了,主要是在文人的竹枝词里面,我小时候都背过“溪州之地黄狼多,三十五十藏岩窝,春种秋收都窃食,只怕土人鸣大锣”;“迎亲队伍过街坊,小儿争相爬上墙;‘叭叭‘隆隆花轿到,唢呐巧伴‘得配当” 。这里的溪州是隋唐包括土司统治时期湘西地区的名称,所以这个大锣已经在本地广泛使用开了,最能证实的是第二首词,已经能看出这一时期“得配当”已经用在娶亲中了。

近期是指现代,这是发展时期,我们“打溜子”的名称就是解放后改的,因为打溜子的主干部分叫溜子,老百姓不会写也不会叫,干脆就叫打溜子了。这一时期主要的发展是作品创作,打溜子传承下来的曲牌不少,但随着时代的发展应该有更多带有我们土家特色的作品出现。1985年我们龙山的溜子队应邀参加联邦德国、意大利、荷兰、瑞士四国艺术节引起了国外友人的强烈反响;继而1986年又应邀在美国纽约演出。1993年参加了“93柏林世界打击乐艺术节”,当时我们带去的作品,就是我根据多年经验积累而创作的新作品《锦鸡出山》。后来,此乐曲被中央音乐学院作为“建国后海内外有影响的中国民间乐曲”收藏。结合新的形式主创溜子锣鼓《毕兹卡的节日》并由我自己担任主奏,1987年出国演出,1988年还获“湖南省建国以来优秀文化成果奖”,2006年又获“中国锣鼓邀请赛”金奖。得到了国家和同仁的肯定对我来说都是莫大的鼓舞,也是激发我创作的源泉。趁着这股子打铁的劲儿又主创并参与表演了土家族溜子说唱《岩生左阿》,2004年获“第二届全国少数民族曲艺展演”一等奖。随着多媒体的发展对土家族的音乐艺术的传播起到了巨大的推广作用,现在经常有外地的学生、同仁找我来学习打溜子技艺,你就是其中一个呀!2012年3月去北京你来看我,我就是应邀去中央音乐学院从事“田隆信‘土家族打溜子大师班”示范教学,对于能受到中央音乐学院师生们的肯定我很荣幸,到目前为止在全国各地授徒应该有250多人了吧。好多人认为我做了贡献,其实我自己从来不觉得,我从咱们土家族母体文化中吸取的养料,远远比我上述的付出要多的多。

已到古稀之年的田隆信先生,用尽自己的毕生心血,为传承土家族民族民间文化作出了巨大的贡献,但自己却不以为然。凭着对本民族文化的热情做着他认为值得做的事一直坚持着,他告诉笔者,自己不是奉献者也不愿意当一个奉献者,他只是带着使命的一位土家文化的传承使者。

(二)坡脚乡“溜子队”传承模式分析

民俗或民俗学这个学科的名称,是从英语“Folklore”一词翻译过来的。在亚洲,日本学者首先采用这个名词代替原先的“土俗”一词。中国学术界使用这一名词,是从日语转译过来的,最早载于北京大学的《歌谣》周刊。中国的民俗学,是研究人们在日常的物质生活和精神生活中,通过语言和行为传承的各种民俗事象的学问。其研究领域,是指现在仍在民间传承的活生生的民俗事象。它要求我们应该把研究的立足点,放在现实民俗资料调查、搜集、整理上。在民族音乐学的研究调查中,与民族学、人类学、民俗学等人文学科的研究理论和方法论有诸多相似之处。从2014年7月至2016年3月笔者先后4次深入龙山县坡脚、靛房等乡镇及下属村落对打溜子曲牌和传承情况进行调查。从调查收集的文献资料、音乐本体资料等案头分析可以看出,坡脚乡当地的土家族打溜子传承特征、文化内涵更多呈現出的是民俗学视角中的社会功能性,所以在本节的采风实录阐释中,笔者主要采用以民俗学理论为支撑,民族音乐学方法论为辅助,分析坡脚乡土家族打溜子的传承特征。

龙山县坡脚乡、靛房镇、农车乡被誉为土家族打溜子的“保留地”,这三个乡镇相互比邻,有着相同的地缘、语言、经济、宗教等文化环境,所以三乡镇也为打溜子的传承提供了适合的保存环境。(如表)

在对坡脚乡两个村的溜子队的使用、分布、组合等分析得出土家族打溜子在当地传承的特征:首先,以家族为最小单位的传承模式。家族是社会历史发展到一定阶段上的产物,它是一个历史概念。其产生和婚姻关系、血缘关系、生产力发展紧密相连。如在上述的表中能发现,如田义锦、田义文等传承人不仅同姓,其中间的字也相同。这就是在前文中有涉及的,坡脚等一些土家族乡镇一般是以姓氏为单位聚居,而中间的“字”一般表示一个姓氏家族的辈分。《坡脚乡志》记载坡脚坪的田姓字辈有:“学成宗德永隆昌,大启文明世泽长。国正天心顺,官清民自安。仁义礼智信,文武定安邦。”所以打溜子在当地一般都以同姓宗亲为最小单位传承。

其次,以家族单位为聚合基础的村落传承模式。村落,是由家族、亲族和其他家庭集团结合地缘关系凝聚而成的社会生活共同体,也是社会的基本单位。早期,个人喜好、家族的风俗习惯,只有得到村落集团的承认,才有可能向社会传播,变为社会的普遍民俗,并受到接受和传承。在大的行政单位划分下,打溜子都是以下属级别的村落为单位组合的,例如坡脚乡的下属辖区石堤村溜子队、联星村溜子队、靛房镇的下属辖区百型村溜子队等,这种传承方式主要以家族为组成单位,但更多的是以居住的地缘环境为界限的,也是现今土家族村寨自发性的主要传承模式。

最后,以行政区域划分的传承模式。这类形式是现今兴起的为了配合国家关于民族民间艺术的统计及保护传承工作。由上一级单位如文化局(即现今改名为:文广新局)管理,依次向下到县文化馆,再次向下到乡镇级的文化站,如坡脚乡文化站、靛房镇文化站、农车乡文化站等,每一级部门根据职能及当地所现存的艺术类型如打溜子、摆手舞、雕刻、吊脚楼修建技术等等,制定适合当地传承模式同时为传承艺人提供场所、经费等帮扶。所以说现今土家族打溜子的传承主要是以上述三种模式并用的复合型传承特征。

(三)坡脚乡“溜子曲牌”形态分析

坡脚乡现为打溜子曲牌保留较为丰富的村寨之一,历来都以艺人口头流传,即口述念习“当、提、呆”等字谱,师傅前面念,徒弟后面跟读,直至念熟记牢为止。由于无文字记载的土家族打溜子的曲牌总体来说失传较多,不上百支,且多为单曲,能完整保留下来的套曲更是少之又少。而坡脚乡现能收集的曲牌有:联星村的《八哥洗澡》《锦鸡拖尾》《燕摆姿》《鲤鱼飙滩》《狮子头》;万农村的《大梅条》《小梅条》《半尾料子》《小纺车》《单击头子》《四进门》《小一字清》《喜鹊闹梅》《双龙出洞》《龙王下海》。坡脚乡的曲牌主要出自联星、万农两个村落,而其曲牌所分属的性质,即行进曲、拜堂曲、出门曲、闹房曲等。

从坡脚乡曲牌的收集和整理中看出,其曲牌数量共15首,虽然相较于靛房镇、农车乡的曲牌量要少一些,但从知名度而言坡脚乡曲牌要高一些。最早是在田隆信、米先万、杨文明、尹忠胜四位先生组成的溜子队参加了国内外的演出,如索斯诺维茨国际民间歌舞联欢节、乌兰牧骑式演出队文艺会演、全国农民艺术节等等,当时表演的曲牌包括《八哥洗澡》《双龙出洞》《喜鹊闹梅》等及新创曲牌《锦鸡出山》,所以就土家族地区所流传的溜子曲牌而言,坡脚乡可谓是“老字号”,而《八哥洗澡》(见谱例)现今为打溜子表演中的保留曲目。坡脚乡曲牌的结构较其他地区而言,有其自己的风格。曲体结构分[头子][溜子]两大部分, [溜子]部分中又分为[新溜子][老溜子][半溜子]等变体,在上述变体内部又能分出若干的乐段。其节奏1/4、2/4、3/4拍子的交替组合,在内部乐句的演奏法设计上多为“对比重复”和“变化重复”使乐句在流畅而富于变化的行进中,又带有向上的趋势,极具个性特色。

在坡脚乡除了打溜子以外,还流行一种从汉族传入且与打溜子形制较为相似的民间吹打乐。现今在整个龙山及少数民族地区都颇为盛行。其乐队建制,一般由唢呐、小锣、头钹、二钹、大锣、堂鼓组成,多用于民间的婚丧嫁娶仪式中,表演时分“行堂”与“坐堂”,曲牌有:《将军令》《安庆调》《朱相臣》《恨梁山》《万年欢》等等。而从曲牌的名称可以看出其应多出自于汉族戏曲曲牌。而此处费笔提及原因有二:一是,土家族早年为土司时期统治较为闭塞,而在现今的一些打溜子曲牌中能发现《安庆调》等汉族曲牌,但在历史上汉族的音乐要广泛地流行于土家族地区只能在雍正“改土归流”以后。由此可以看出打溜子在后期的发展过程中受到了汉族吹打乐的影响。二是,在改土归流以后汉族吹打乐进入土家族地区,由于较为齐全的功能场合的使用,对原先只能使用在娱乐及喜庆场合的本土打溜子带来了极大的冲击,这也是打溜子在老艺人口述中相传曲牌为三四百首,而现今收集整理却不足百首的重要因素之一。

三、 坡脚乡打溜子“显—隐”文化内涵阐释

(一)打溜子时空场域下的“显性”文化特质

坡脚乡打溜子的曲牌、表演、组合风格,有其个性色彩的同时又兼顾土家族打溜子风格的共性覆盖面,此处仅以坡脚乡的采风为个案对其文化内涵进行辨析。其音乐的产生与发展过程同其群体和个体,时间与空间都有密切的关系,即在民族音乐学中所使用的时空观方法论。但笔者根据采风体验、学习及案头资料分析得出,在大的时空观念的背景下坡脚乡的土家族打溜子传统音乐类型的文化内涵却并不是单纯的“纵横”梳理与“空间实体形式”。它是隐匿在上述宏观理论块状下的各个子项点组合而成。

首先,是打溜子时间特质。音乐民族志中的“时间”概念范畴,更多的是指“历时”音乐事项纵向的历史发展过程,视事项为持续存在的音乐形式;“共时”音乐事项横向的共时构成关系,视事项为广延存在的音乐实体。但在坡脚乡的打溜子中,特征更多是指体验性和现象学的。打溜子有其场合性的特征,一般只在喜庆场合如接亲、起屋、年节等红事场合。而在不同的场合中打溜子的演奏者,这里又叫做“体验者”会根据不同的时间段(这里的时间段不能具体到年月日,因为所有的“红事”场合都有其偶然性)来选择功能性的曲牌,如曲牌有闹房曲、拜堂曲、行进曲、娱乐曲、催轿曲等。而在整个场合中的掌控者即“体验者”,所有的时间进程,都会被体验者精确化作曲牌的演绎,如在接亲的场合中6点6分演奏催轿曲,8点8分演奏行进曲等,而听众则根据曲牌功能的变化,来确定这个时间段所要对应的事项,所以体验性是打溜子时间特征的执行行为。而现象学特征是:现在的音乐体验中有一部分是根植于以前的体验,此种特征更多是属于听众中所產生的“周期性”。打溜子现象在土家族的村寨中并不是单次音乐想象,而是长期历史发展周期性产物。

其次,打溜子空间移动特质。在音乐民族志的书写中,对于音乐事项地缘的解读更多的是倾向于空间观念的使用,即空间位置,主要指事项的分布流传地域和传播扩散路线。笔者认为打溜子显然在空间的研究范畴中还存在自身的可塑性。在过去的15年左右,社会学理论的主要特点是对空间、地点、场合有了新的认识,人类学家的社会或村庄和社会学家的阶层或国家被他们所研究的那些人的移动所打破,传统科学上的空间建构已经不再适合。所以地理学家们重新定义领域,不再把空间作为自然的、不变的和固定的,而是把其理解为一种社会建构,一种空间中的社会反射。而打溜子除了传统的空间分布、传播特征外,其本质中也具有上述地理学理论中的重新定义的领域特色,即本段所论述的“地点”特征。

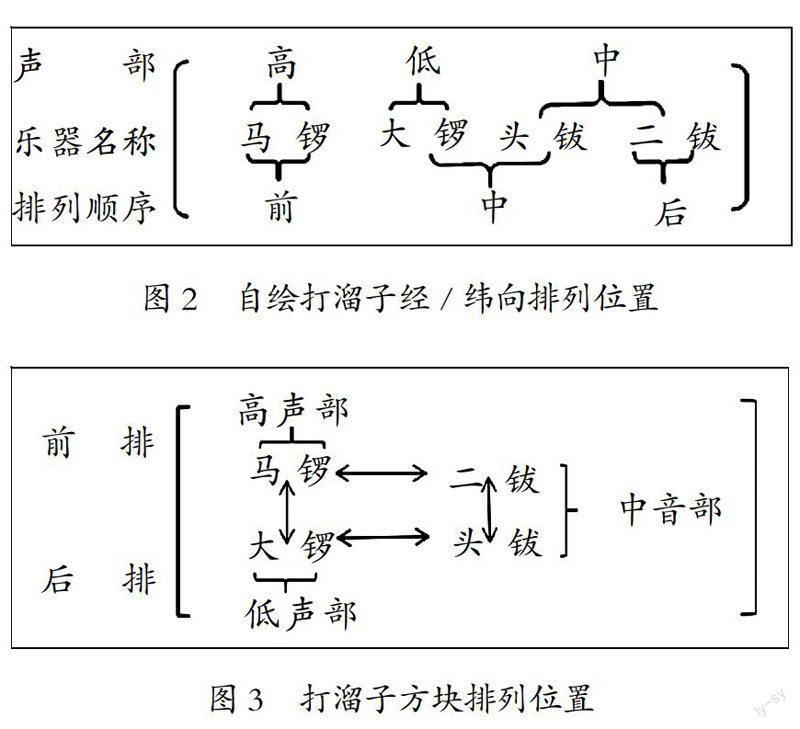

在打溜子的演奏过程中,其演奏地点是移动且不固定的,根据地点环境的不同,击奏的时候分为三种形式。即“走式”接亲嫁女时走花轿前面的演奏,如《锦鸡拍翅》《猛虎下山》《马过桥》等;“站式”祝寿、起屋子、迎客时站立着演奏,如《鲤鱼飙滩》《庆丰收》等;“坐式”一般为切磋技艺,向前辈讨教学习时坐着演奏,如《大一字清》《小一字清》。在演奏过程中因地点的不同和环境的需要有三种乐队排列位置:经向排列法、方块排列法和纬向排列法。(如下图)

上述为打溜子乐队排列位置队形图,由于土家族居住多为崇山峻岭,道路崎岖,所以根据地形特点,在接亲时打溜子只能单行前进,经向排列的方式在山路最为实用,也沿用至今。方块排列即队形整齐,多在宽敞的平院使用是现今较为常用的演奏队形。纬向排列与经向排列相同,只需把队形横过来即可。而这三种乐队的排列与上述的演奏形式相辅相成,构成打溜子移动的、变化的和非固定的“地点”特征。即“走式”的演奏其地点为蜿蜒的公路或不同的环境,因而在演奏的便捷及更好的演奏效果等方面则选用经、纬向的排列队形;“站式”其地点可以是屋前院落,摆手堂空地和宽敞马路等,随着地点的不受约束性则选择较为好看且能炫技的方块排列;“坐式”更多的地点在室内或不移动范围,其传承教育的功用大于其打溜子演奏的本身,所以其在乐队排列上没有过多的要求。

(二)打溜子表现形式下“隐性”多重文化功能

打溜子作为土家族人民的一种音乐行为,也可以叫做一种社会行为,在以时间概念为背景下注重体验者的执行力和听众的认知度;在空间概念下以具体“地点”的移动来改变演奏形式和乐队排列。而上述打溜子的文化内涵均是以其音乐本体或直接与音乐事项相关联的人或物为视角或出发点,而在此表征范畴的特征基础上,打溜子同时还具有文化隐喻性特征。下面笔者将从以下三个方面进行深描解释:

一是双重功能性特征。不管历史进程如何发展,打溜子的演奏、曲牌等如何改变,它始终呈现在我们面前的是音乐。所以音乐作为艺术的隐喻提出了音乐的本质在演奏过程和创作过程中是第一位的,也是最重要的。在过去关于打溜子的文章中,多是以音乐本体的客观描述为主,未能充分揭示其音响发声的过程中、曲牌的创作中所带有当地独特的人文情怀。而在笔者的采风过程当中最大的收获,即在打溜子的音响、创作、体验者、听众中更多地体会当地的人文情怀,并从音乐分析中呈现出打溜子曲牌的双重功能性特征。

土家族打溜子音乐分为模拟动物的声音及行为,反映日常生活习俗类,以抒发人们的美好理想、意境、吉祥的感情类三种曲牌。所以在创作的过程当中土家族先民已经把功能场景当做其书写生活意境或模拟自然的必要性条件。但在真实的演奏过程中打溜子的曲牌会根据不同的时间段、地点、场合来选择曲牌,往往曲牌在当属的环境背景下又都不再带有属于原先上述三种类型当中的某一种,而是属于更细化、精确化到功能性的行进、拜堂、闹房、出门、催轿、发轿、报信、娱乐、进门、庆贺、启蒙这11种功能和场景中。例如,《小纺车》《大弹棉花》《铁匠打铁》等曲牌都用于反映日常生活习俗类,但在演奏过程中则具有行进功能性特征,其节奏、节拍、击奏法都跟行进时相配合。所以早期的打溜子曲牌在使用当中,先民创作的是原始功能性的风格,而經过时间、实践的变化,当地老百姓的生活更为细化、场景越来越多样化,对原先打溜子的曲牌又进行了再分工。这就是笔者提及的双重功能性,即一个曲牌在不同场域所具有的不同功能或同一场域所具有的双重功能性特征。

二是符号性特征。在打溜子的隐喻下的表达可以看做是一种象征符号的传达,它强调音乐是符号系统或一种文本,不仅对于已存在的音乐,而且对于音乐以外的世界都有参考意义。而这种意义作为音乐符号,其表达的内容无论是音乐声音得以产生的身体行为、音乐表演和非表演者的社会行为,或是用来表述音乐的语言行为,都是在文化惯制规约下、在特定观念意向指导下发生的指向性行为,行为的“指向”中即包含着行为的“意义”。在音乐学独立的学术空间里,由于声音是一个符号的聚合体,是一个象征符号构建起来的“声音虚拟世界”,在音乐情境中几乎所有可感知形式,都可能具有象征符号的性质。

打溜子组合演奏过程则可以被看做是一种声音符号的聚合体,其在文化惯制规约下、在特定观念意向指导下发生的指向性行为则有婚俗、庆贺丰收、年节、起房闹新居等“红事场合”,随着不同场合的变化由“人”即演奏者和听众,自行辨别这声音符号所对应的具体意义,如是当地的娶亲还是民俗过节。虽然在土家族历来的条例中并没有明文规定打溜子必须适用场合和功能,但人们却都在不约而同地遵守着“走红不走白”的象征意义。打溜子声响一出热烈活泼、轻快诙谐,在土家族人们心里则明白是好事的来临,是庆贺的日子同时也是对美好生活向往的愿景。

三是娱乐与舞台表演性特征。打溜子娱乐性不管是作为单纯的音乐形态功能或文化内涵当中都是必不可少的,是土家族群体的智慧结晶和创作,同时供所有群体与个体共享和利用。早期土家族区域的经济落后、交通闭塞,所以最初打溜子的产生是为了劳动和原始的狩猎生活,后来逐渐演变为满足精神生活需要的娱乐性活动,而这种娱乐性往往附生于民俗活动之中,其中以土家族舍巴日、过年等大型节日最为突出。舞台表演性则更多对应的是打溜子在现代的传播方式,主要以政府文化部门即文化局、馆等职能为主,定期在固定的舞台举行全县或州范围内的打溜子表演活动,以此推进打溜子的传承同时推广新创曲牌。

上述这些隐含的意义无论是显而易见的还是深层不明的,就像我们所说的文化一样,是无止境的。每一种隐喻都在告诉我们一些与社会相关的音乐本质,通过时间、地点、场域等指导着当地人们生活中的普通和具体的行为。(如下图4)

参考文献:

[1] 龙山县民族民间音乐集成办公室.中国民族民间器乐曲集成湖南卷——龙山县资料本[M].内部资料,1993.

[2] 龙山县文史资料研究委员会.龙山文史资料第二辑[M].内部资料,1986.

[3] 龙山县民间文学集成办公室编.中国故事集成湖南卷——龙山县资料本[M].内部资料,1987.

[4] 楚得新,楚毅,楚俊,楚音编著.土家族打溜子艺术新论[M].广州:中山大学音像出版社,2005.

[5] 李开沛,张淑萍主编.土家族打溜子传统曲牌精选[M].长沙:湖南文艺出版社,2011.

[6] 李民雄.民族器乐概编[M].上海:上海音乐出版社,1997.