金朝舆服制度建构研究

2017-05-25李甍

李 甍

金朝舆服制度建构研究

李 甍

舆服仪式的意义决定了其在金朝的行政体制中占有不可或缺的位置,然而,关于金朝舆服制度的建构,学界却鲜有关注。本文通过对《金史·舆服志》、《大金集礼》以及其他相关史籍的考察与比照,对金朝舆服制度的建构过程、方法和特点进行了分析,并在此基础上对其所反映的金朝华夏正统观作了初步探讨。研究表明,金朝舆服制度的建构过程大致可分作三个阶段;建构途径为参鉴古制、精简舆服种类和名目以及增设特色规定;建构完成的金朝舆服在很大程度上承继了北宋舆服体制,并引入贵金属这个“级别分等”的新元素;金朝舆服制度的建构过程和特点从侧面反映了其华夏观的发展及文化选择。

金朝;舆服制度;建构;华夏观

服饰是身份识别的重要标志,能够传递社会等级、族群分界、身份职业等多种信息,且其依靠视觉起效,传递效果直观、迅速。这种服饰(包括车舆)仪式的意义(ritual signi fi cance)得到了中国历朝历代统治者的共识,他们将舆服制度作为证明其政权的合法性或正统性的手段来精心厘定。对于少数民族统治的王朝而言,合法性和正统性显得尤为重要,各个政权会出于情势的不同以及统治集团政治考量的差异,制定出不同的舆服制度,来安定社会、稳定秩序。在中国历史上由少数民族建立的王朝中,金朝具有特殊的地位,其属于典型的汉化王朝。女真人建立的大金帝国,提供了北方民族汉化王朝的典型模式。①舆服仪式的意义决定了其在这个模式中也占有不可或缺的位置,这一点似乎尚未被充分认识。舆服制度建构模式的明确,对于金朝礼制、华夏正统观的变迁、女真汉化王朝的构建等研究都有启示和推动意义。因此,本文拟从金朝舆服制度的建构过程、建构方法、内容特点及其反映的金朝华夏正统观四个方面展开探讨。

关于金朝舆服制度的建构,学界鲜有关注。就建构过程而言,《历代〈舆服志〉研究》一书曾提出,金朝的冠服制度大体上始于金熙宗时期,但正式的冠服制度是在章宗时期开始拟定的②,可惜文中并未就此说法展开讨论。而对于金朝舆服的建构方法和特点,则有不同观点,有金制舆服沿袭宋辽之说,也有承唐宋旧制之说,前者引《金史·舆服志》中的四处记载作证③,后者则未详加说明④。孰是孰非,还有待分析更多的文献材料,进一步深入研究金朝舆服制度后才能明确。

现存载有金朝舆服政令的古籍主要是《金史·舆服志》(以下简称《金志》)和《大金集礼》(以下简称《集礼》),后者是前者的首要史源。《集礼》记载详细,对于具体舆服制度的检定年代和过程都有明确记载。通过对二者的分析和考察,以及与其他相关史籍的比照,对于金朝舆服制度建立的年代、过程、内容构成和特征等方面的研究似可更为精进。

一、金朝舆服制度的建构过程

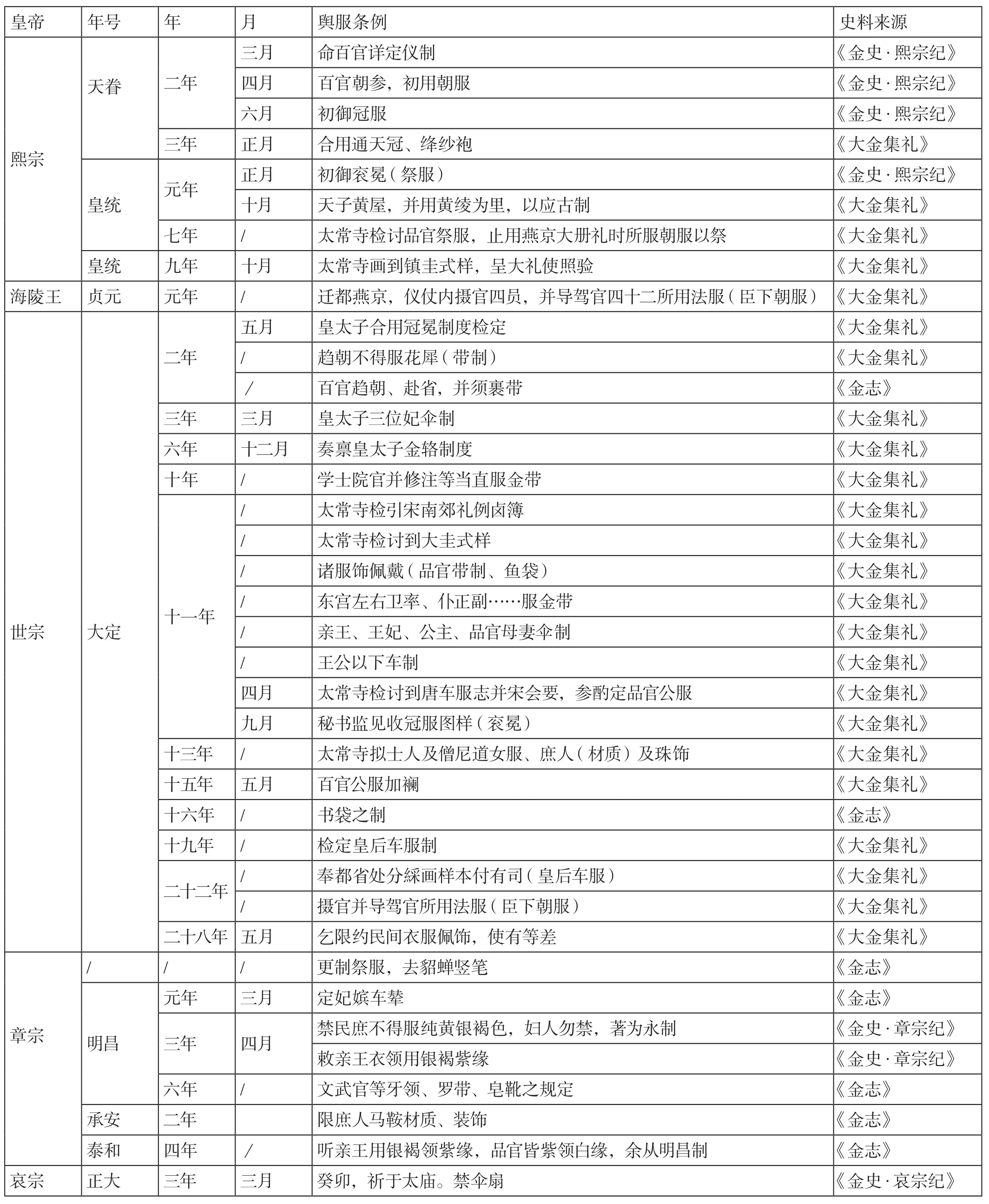

据《金史》和《集礼》记载,从熙宗天眷二年命百官详定仪制开始,至哀宗正大三年禁伞扇,与舆服相关的政令几乎贯穿了整个金代。将这些政令作列表(表1)分析后可知,金朝舆服制度的建构过程大致可分作三个阶段,其舆服制度主体的建立和完善主要是在熙宗、世宗和章宗朝。

1、初御冠服

金朝舆服制度的制定基本始于熙宗朝。《金史·熙宗纪》载:“(天眷二年)三月丙辰,命百官详定仪制。”⑤根据史书的零散记载,可知熙宗时期制定的基本是天子的舆服、品官的朝服和祭服。天眷二年六月,初御冠服。天眷三年正月,皇帝合用通天冠、绛纱袍,用于行幸、斋戒出宫或御正殿。皇统元年正月,皇帝初御衮冕,大祭祀、加尊号、受册宝服之。同年十月,更制天子黄屋,御盖以黄为里,以应古制。品官朝服于天眷二年四月初次使用。皇统七年,太常寺检讨品官祭服,止用燕京大册礼时所服朝服以祭。

2、检讨和确定

大部分车舆服制是在世宗朝建立的,金代舆服制度的构架和内容在这个阶段基本确定。内容包括:

(1)天子、皇太子、皇后以及王公品官车舆制度的检定和确立。世宗大定六年,奏禀皇太子金辂制度。大定十一年,太常寺检引宋南郊礼例卤簿,并定王公以下车制。大定十九年,检定皇后车服制。

(2)定皇太子、皇后服、品官公服,更制品官祭服、朝服。大定二年,皇太子合用冠冕制度检定。大定十一年,太常寺检讨到《唐车服志》并《宋会要》,参酌定品官公服。大定二十二年祫享,更制摄官并导驾官所用法服(朝服)。大定十四年,用唐制,若祭遇雨雪则服常服,即金代公服。

(3)制定亲王、品官及其母妻的带制、佩饰,并立定庶人服饰等第和禁约之物。大定十一年,定亲王、王妃、公主、品官母妻伞制。大定十三年,太常寺拟士人及僧尼道女服、庶人服饰材质及珠饰规定。大定二十八年,限约民间衣服佩饰,使有等差。

3、改制和增令

在章宗朝,主要是对品官祭服和公服的改制和增令。泰和元年,章宗敕令改制祭服,“其冠则如朝冠,而但去其貂蝉、竖笔,其服用青衣、朱裳、白袜、朱履,非摄事者则用朝服,庶几少有差别。”⑥而在公服上,则于明昌年间新增规定,对品官衣领和缘边颜色加以区分,并有皂靴之禁,以此来表明官阶等级。明昌三年,“敕亲王衣领用银褐紫缘”。明昌六年,“文武官六贯石以上承应人并及廕者,许用牙领,紫圆板皁条罗带,皂靴,上得兼下。系籍儒生止服白衫领,系背带并以紫圆绦罗带,乾皁靴。余人用纯紫领,不得用缘,杂色圆板绦罗带不得用紫,靴用黄及黑油皂蜡等,妇人各从便。至泰和四年,因“以亲王品官既分领缘,而复有皁靴之禁,似涉太烦”,遂简化了明昌年间的敕令,“听亲王用银褐领紫缘,品官皆紫领白缘,余从明昌制”。

二、 金朝舆服制度的建构方法

1、参鉴古制

这是金朝建构舆服制度的首要途径,其目的是要合古制,这在文献中有记载。“皇统元年十月,奏禀太常寺申,窃见古礼,天子皇屋,说者为御盖以黄为里,今来供御繖,表里红罗,于古制未合。欲乞自今后御红繖并用黄绫为里,以应古制。”⑦而从客观方面来说,女真作为北方少数民族,其在建立金政权之前,并无舆服之制。因此,要建立一套完善的舆服制度,借鉴是最便捷、有效的方法。

从整体来看,《金志》在编排结构、舆服大类以及服用场合上,都参鉴了唐宋舆服体制。开篇先按照人物身份等级进行排序,分为“天子、皇后、皇太子、后妃命妇、诸臣、士庶”,每个身份再按照服用场合的轻重,由祭服到朝服、公服、常服一一叙述。

在舆服具体形制、搭配以及使用上,则常常列举先秦至宋时期的各类礼书典籍,讨论比照后再确定。例如,金世宗大定十一年,定大圭形制。太常寺指出,按照《周礼·考工记》,大圭长三尺,抒上终葵首。但自西魏、隋、唐以来,大圭长尺二寸,与镇圭同。又列出《隋书·礼仪志》和《新唐书·车服志》,指出其中记载的天子笏板和珽皆以玉为之,长尺二寸。因此,“虽非先王之法,盖后世玉难得,随宜故也。”⑧最终,将金朝大圭尺寸定为一尺二寸。按《金志》和《集礼》记载,金朝舆服制度的制定主要参鉴的还是唐宋典藉。二书中提及载有唐朝舆服制度的典籍有:《新唐书·车服志》、《大唐开元礼》等。具体条目为:大定六年奏禀皇太子金辂典故制度,大定十一年奏禀官员公服,均检讨《新唐书·车服志》⑨;大定十一年定大辇形制,检讨《大唐开元礼》。⑩《金志》和《集礼》中检讨的宋代典籍有《政和五礼新仪》、《太常因革礼》、《卤簿图》、《三礼图》、《宋会要》等。例如,大定十一年定天子车辂制度,检讨《五礼新仪》、《卤簿图》等。⑪大定二年议皇太子合用冠冕制度,检讨《太常因革礼》。大定十一年议品官公服,检讨《新唐书·车服志》并《宋会要》。

2、精简舆服种类和名目

虽在结构和大类上承袭了唐宋传统,但相较两《唐书》和《宋史》中记载的舆服制度,金朝舆服的种类和名目均有所精简。两《唐书》中记载的唐代皇帝服饰有“十二等”和“十四等”,《宋史》中记载的宋代皇帝服饰有七等,分别是天子祀享、朝会、亲耕及视事、燕居、御阅之服。而金代则精简至四等,祭服仅衮冕和通天冠、绛纱袍二等,另有视朝之服和常服。诸臣服饰的改动也较大。唐代官员服冕资格依品而定,五品以上官都服冕,宋朝诸臣仅保留四等冕服,而金代官员不服冕。在朝服上,大体同宋制,以进贤冠服为基本形制,唐制中的武冠之武弁以及高山冠、委貌冠、却非冠等汉代遗存被舍去。后妃之服的种类也有精简。两《唐书》中载皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。宋代后妃之服有四种,分别是袆衣、朱衣、礼衣和鞠衣。《金志》中的皇后服只提及了袆衣。

3、增设特色规定

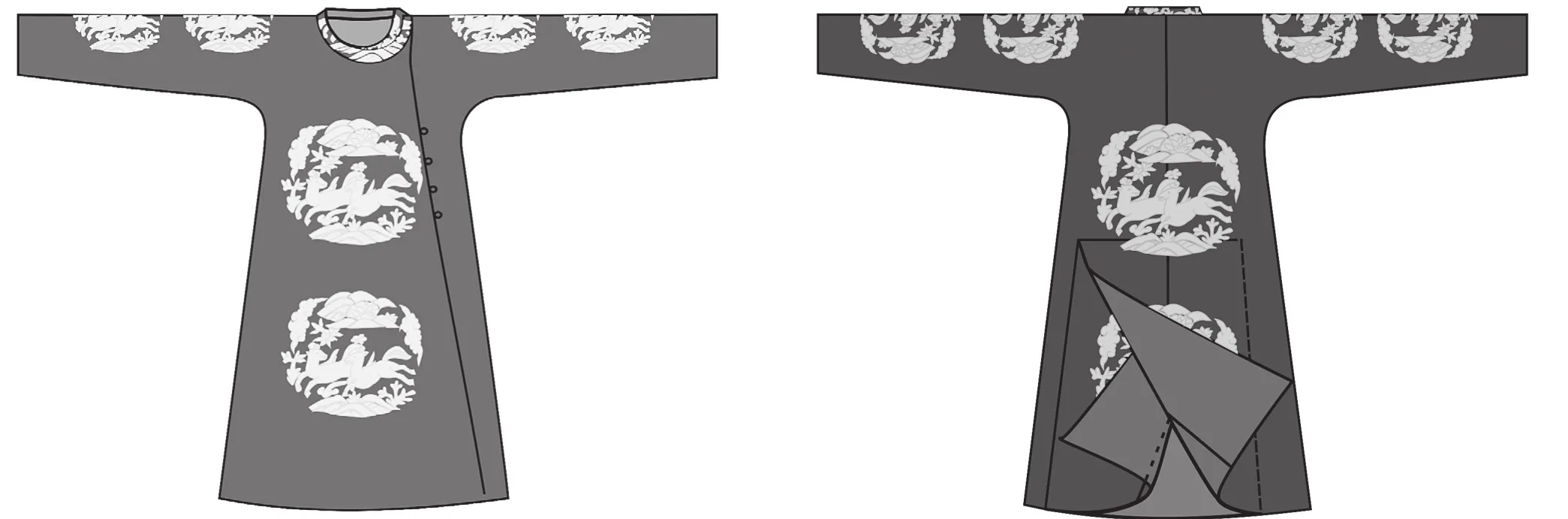

金朝在舆服制度中也增设了一些具有自身特色的规定。例如,金朝亦用隋唐以来的大小绶制度,但其新增以下三点特征:一、玉环上刻纹样(云龙);二、用金箔装饰绶带,即“销金黄罗绶头”;三、开始使用托里。在官员公服上,则于明昌年间颁令,对品官衣领和缘边颜色加以区分,并有皂靴之禁,以此来表明官阶等级。《金史·舆服下》中记载的金人常服是最彰显其民族特色的,带巾之制,盘领衣,春水、秋山之服,都具有鲜明的女真族服饰特征(图1)。

图1:金代“秋山之服”正背视复原图

三、金朝舆服制度的特点

1、承继北宋舆服体制

金朝在拟定舆服制度的过程中,虽参阅历代礼书典籍,但是对于宋代舆服制度,往往是直接采纳的。研究表明,金代舆服制度主要承继的是北宋时期的舆服体制,大部分同北宋。可从以下三个方面来看。

一是《金志》和《集礼》中的记载。书中有几处明确指出金朝直接取用了北宋车舆和服饰。例如,《金志》载:“七宝辇,……宋钦宗为上皇制,海陵自汴取而用之。”据《宋史》,七宝辇为宋孝宗隆兴二年德寿宫所制。⑫又有天子镇圭,“皇统九年十月二十四日,礼部下太常,画镇圭式样,大礼使据《三礼图》以进,用之。”⑬

二是《金志》和其史源的比对。《政和五礼新仪》和《太常因革礼》是《大金集礼》的史源,可定作《金志》的间接史源。二者是北宋时期重要的官方礼制典籍,《金志》中有部分内容与其记载相近。首先来看车制。金世宗大定十一年(1171),因有事于南郊,命太常寺检宋南郊礼,按《五礼新仪》制卤簿。⑭《金志》载卤簿制度中五辂的描述基本和《五礼新仪》相同,而各类车的描述则更近《太常因革礼》。因此,金代天子卤簿取用的应是宋徽宗政和年间的制度。《金志》中皇后之车的品类和形制与《五礼新仪》中的记载也大体相符。关于皇太子车制,大定六年奉敕详定,其形制与之前有不少更改。“上用辂,轼前有金龙改为伏鹿,轼上坐龙改为凤,旂十二旒减为九,驾赤骝六减为四。”⑮改动后的形制与《五礼新仪》中的记载亦相近。其次是服饰。《金史》、《大金集礼》、《五礼新仪》中关于皇太子冠服“衮冕”和“远游冠、朱明服”的描述基本一致。皇太子册宝、朝会、谒庙需执桓圭的规定则取自《太常因革礼》。

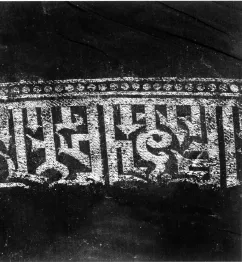

图2:齐国王墓出土袍服金锦纹样局部

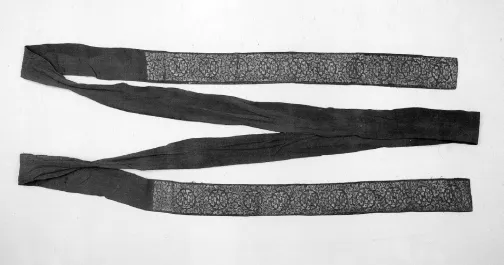

图3:齐国王墓出土牡丹卷草印金罗带

三是《金志》和《宋史·舆服志》的比照。结果表明,金朝与北宋时期服制在多方面有密切关系。宋朝对于冕制有过几次更定。金朝冕制则与宋代仁宗景祐二年(1035)之后改革而定的冕制十分相似。二者在冕板(天板)、旒、天河带、组带、黈纩、簪、导等组件上几乎一致,只是金朝之冕在细节上更为繁复,如天河带、组带皆有装饰物,又有簪窠,款幔、组带钿窠等组件。⑯再如,历代冕服的下裳一直保持前三幅后四幅以及前后片不相连的款式。《金史》中记载的衮冕下裳以及皇后袆衣之裳皆用八幅,不合古制,应该是借鉴了宋朝神宗元丰元年(1078)之前的下裳形制。《宋史·舆服三》:“神宗元丰元年,详定郊庙礼文所言:又古者祭服、朝服之裳,皆前三幅,后四幅,今少府监衮服,其裳乃以八幅为之,不殊前后,有违古义。伏请改正祭服之裳,以七幅为之,殊其前后。”⑰神宗元丰元年改制之后,宋朝下裳从古制,即:殊其前后,前三后四,腰间辟积,侧边和下摆有缘饰,但金朝并未作此更正。

2、“级别分等”新元素的引入

金朝舆服制度中增设了一些具有自身特色的内容,其中有一项令人瞩目,就是将贵金属元素引入身份等级区分的标杆范畴。这是由金朝首先开启的“级别分等”新元素,对后世舆服制度的建构产生了重要影响。虽然章宗时期颁布了“领缘分等”的规定,但其使用止于金朝。

金朝舆服制度中引入的贵金属元素主要体现在加金织物的使用上。例如,金朝皇后车舆。其形制近似北宋,但是车上的纺织品都用了加金装饰。《金志》载:“一曰重翟车,……,紫罗销金生色宝相帷一,……紫罗明金生色云龙络带各二,两厢明金五彩间装翟羽二,……,红罗明金衣褥,……,青罗明金生色云凤夹幔一,红罗明金缘红竹帘二,……。”⑱再如皇帝冕服和皇后祎衣。皇帝衮衣之大小绶头用销金黄罗,凉带用红罗裹缕金,舄之缘口用销金黄罗。皇后祎衣之裳用明金带腰,大小绶头、大带带头均用拈金线织成。青衣革带,用缕金青罗裹造。抹带二,并用明金造。⑲黑龙江阿城金代齐国王墓中出土了男女衣裳、袜以及覆棺之物等大匹金锦(图2),此外还有一些印金和绣金服饰⑳(图3)。

身份地位和等级则通过金属的稀有程度、用量的多少和金属加工工艺来区分。例如,皇太子车舆用金装饰,而王公以下车舆则用银或其他材质:“一品,辕用银螭头,凉棚杆子、月板并许以银装饰。三品以上,螭头不得施银,凉棚杆子、月板亦听用银为饰。五品以上,辕狮头。六品以下,辕云头。”㉑命妇的等级不再沿用唐宋以钿数花钗多少为品秩的制度,而主要依靠加金织物的用量和工艺确定。“宗室及外戚并一品命妇。衣服听用明金,期亲虽别籍、女子出嫁并同。又五品以上官母、妻,许披霞帔。唯首饰、霞帔、领袖、腰带,许用明金、笼金、间金之类。其衣服止用明银、象金及金条压绣。”㉒

贵金属用于织物装饰的加工方式大致可分两类。以金为例,一是将金锤成薄片,通过媒剂直接用于织物,例如泥金、贴金;二是将金箔制成片金或拈金线,织入织物。㉓汉晋时期,中国西北部地区已出现贴金装饰。㉔中晚唐时期,织金锦开始大批量生产,法门寺地宫、青海都兰等墓地均有发现。及至宋代,制金工艺已十分精湛,福州南宋黄昇墓中出土了一批加金织物,工艺有泥金印花、贴金印花、色胶描金印花及洒金印花等。㉕舆服制度中的“级别分等”在唐朝高歌猛进,服饰上的等级元素不断繁衍㉖,颜色、纹样、材质等都被引入分等体制,然而,唐宋舆服制度中却并没有引入贵金属这个元素。宋代加金织物的流行虽然使得宋廷多次颁布用金禁令,但其却并未明确地将这个元素作为级别分等的标杆之一。文献和实物都证明, 古代游牧民族对贵重金属的热情远远高过农耕民族。㉗先于女真人于汉地取得成功的契丹人同样重视贵金属。2003年,Francois Louis曾讨论过贵金属和辽代早期贵族政权之间的关系,他认为贵金属是辽朝统治者构建权力象征的至关元素。㉘然而,辽也未将贵金属元素引入舆服制度,直至金朝。

金之后,贵金属这个分等元素在后世的舆服制度中得以沿用。例如,明代皇后冠服之翟衣,其衣缘、敝膝、大带均饰以织金云龙纹,玉革带、舄等饰以描金云龙纹。而皇妃翟衣上则无织金纹。当然,元代蒙古族对此结果的推动作用也不可否认。

四、由舆服制度看金朝的华夏正统观

女真入主汉地之初,尚无华夏正统观念。金朝初期曾摹仿辽朝的二元制,奉行北南面官制。熙宗开始,全盘采用汉制,金朝迅速走向汉化道路。关于金代二元政治的终结年代在学界尚有争论。陶晋生先生将1123至1150年称为金代二元政治时期,即以海陵王天德二年(1150)撤销行台尚书省作为二元政治终结的标志。㉙而刘浦江先生则认为,至天眷元年(1138),熙宗废弃勃极烈制,改燕京枢密院为行台尚书省,金代就结束了双重体制并存的局面。㉚从舆服制度的建构来看,金熙宗于废弃勃极烈制的第二年(1139),命百官详定仪制,并初御冠服。汉人重视衣冠礼制,将其作为划分身份等级、管理国家秩序的工具,熙宗此举反映了其全面学习汉人礼仪制度的决心。因此,本文更倾向于刘浦江先生的观点。

关于女真何时具备中国大一统王朝的政治伦理观念,学者们的观点基本一致,将这个时期定为海陵王时代。㉛但是,女真人对于金朝的德运归属问题,一直悬而未定。五德转移说是华夏正统观的核心因子,是确立王朝正统与否的关键。世宗时确定金朝德运为金德,章宗朝察其不妥,重新论辩金朝德运,德运之争自明昌四年(1193)至泰和二年(1202),历时十年。当时对于德运归属大致有三种意见:一是承唐土德为金德,二是承辽水德为木德,三是承宋火德为土德。章宗最终更定金德为土德。德运之争的初衷是要解决金王朝的正统问题,但实际是要解决文化选择的问题。按上文分析,金代舆服制度基本参照的是北宋制度,且有部分内容完全照搬了宋代舆服,舆服制度的参照体系确实反映了金在承继宋统,符合章宗承宋统为土德的意愿。

金朝明确地提出承宋统是在章宗朝,但从舆服制度的建构过程来看,金在世宗时期已经选择宋文化作为借鉴对象,承继宋统,或者至少可以说其已经不自觉地将自己视为宋统的承继者。金朝舆服制度的构架和主体内容都是在世宗朝确定的,虽然世宗是一位女真民族传统的捍卫者,但其在位期间检定的舆服制度则确实是在承继宋制。一般而言,只有认可了前朝的正统性,才会对其体制上承下效。从舆服制度上看,金朝选择宋朝而非辽朝,也反映了金认为正统在宋而不在辽。

章宗则在世宗朝承继宋统的基础上,进一步强化了宋朝舆服制度中“尊君卑臣”和“级别分等”的思想。宋朝的官僚冕服已丧失了个人属性,纯是祭服,只在祭祀时助祭者穿戴一下而已。㉜而金代则彻底取消臣下服冕,冕服成为皇族专属的服饰品类,“尊君卑臣”的主导思想进一步发展。阎步克先生提出,隋唐以来,冠服呈现“一元化”趋势,以官品为准而在同一种冠服上制造差异,成了冠服规划的主导思想,即用冠服元素来“级别分等”。㉝宋朝的冠服体制,上承隋唐的变化趋势,继续贯彻“级别分等”的思想,淡化“职事分类”。宋朝的朝服、常服都没有了文武之别,而区分等级的舆服元素依然细致入微。宋朝还扩大了“级别分等”的概念内涵,把等级的范围从宫廷官员品级延伸到了民间。从宋朝开始,《舆服志》里专门有了士庶舆服的规定。金朝同样重视身份等级的划分,世宗大定二十八年,“乞限约民间衣服佩饰,使有等差”。㉞又《金史·章宗纪》载:“(明昌元年(1190年)八月)戊戌,上谕宰臣曰:‘何以使民弃末而务本,以广储蓄?’令集百官议。户部尚书邓俨等曰:‘今风俗侈靡,宜定制度,辨上下,使服用居室,各有差等。’上是履议。”在此号召下,章宗朝增加了官品分等的冠服元素,不同官阶的衣领、衣缘、罗带、靴子都要加以区分。明昌三年,又禁民庶不得服纯黄银褐色,妇人勿禁,著为永制。种种举措表明,章宗把金朝看作是接替北宋的“中国政权”,对于宋代舆服体制的主导思想,不仅要贯彻,还要将其向前推进,发扬光大。这其实也透露了章宗在泰和二年金朝德运之争的结果确定之前,其属意的即“承宋火德为土德”。

结语

金朝舆服制度建立和完善的时间跨度长,几乎贯穿整个金代,建构者参酌历朝服制并反复商讨,反映了其对于舆服制度的高度重视。建构的过程大致可分作三个阶段,熙宗朝开启金代舆服的制定,初御冠服;世宗朝检讨了天子、后妃、皇太子、品官车舆和服饰,并拟定庶人服饰等第和禁约之物,金代舆服制度的构架和主体内容基本确定;章宗朝则主要是对品官祭服和公服的改制和增令。在建构方法上,金朝主要通过参鉴古制、精简舆服种类和名目、增设特色规定三种途径进行舆服体制的建立和完善。建构完成的金朝舆服的模式和规制,在很大程度上承继了北宋舆服体制;同时,金朝也引入了贵金属这个“级别分等”的新元素,此由金朝首先开启,并对后世舆服制度的建构产生了重要影响。

金朝舆服制度的建构过程和特点从

侧面反映了其华夏观的发展及文化选择。熙宗命百官详订仪制,表明了其全面学习汉人礼仪制度的决心,结束双重体制并存的局面。世宗参鉴北宋仪礼,建构完成金朝舆服制度的构架和主体内容,说明其在章宗朝明确德运归属之前,已经不自觉地将自己视为宋统的承继者。章宗把金朝看作是接替北宋的“中国政权”,对宋朝舆服体制中“尊君卑臣” 和“级别分等”的主导思想进一步强化,标志着女真人的汉化到达顶点。

表1:金朝舆服政令年表

注释:

① 刘浦江:《女真的汉化道路与大金帝国的覆亡》,载刘浦江《松漠之间—辽金契丹女真史研究》,中华书局,2008年,第237页。

② 华梅等:《中国历代〈舆服志〉研究》,商务印书馆,2015年,第328页。

③ 华梅等:《中国历代〈舆服志〉研究》,商务印书馆,2015年,第327-328页。

④ 李艳红:《金代女真服饰的汉化与创新—金齐国王墓出土袍服及蔽膝形制探析》,《装饰》,2013年第 12期,第112页。

⑤ 脱脱:《金史》,中华书局,1975年,第74页。

⑥ 脱脱:《金史》,中华书局,1975年,第982页。

⑦ 张玮等:《大金集礼 附识语 校勘记》,商务印书馆,1936年,第248页。

⑧ 张玮等:《大金集礼 附识语 校勘记》,商务印书馆,1936年,第248页。

⑨ 张玮等:《大金集礼 附识语 校勘记》,商务印书馆,1936年,第253,267页。

⑩ 张玮等:《大金集礼 附识语 校勘记》,商务印书馆,1936年,第247页。

本文为教育部人文社会科学基金研究资助项目“历代《舆服志》图释”阶段性成果;项目批准号:13YJC760046。

李甍 东华大学服装与艺术设计学院 副教授 博士

A Research on the Construction of Yufu Institution in the Jin Dynasty

Li Meng

The signi fi cance of the Yufu institution enables its indispensable role in the administrative system of Jin Dynasty, however, the construction of the Yufu institution in this dynasty has so far received little attention in the academic society. This article analyzes the construction, means and characteristics of the Yufu institution of Jin Dynasty through the research and comparison of Jinshi Yufu Zhi, Da Jin Jili and other related historical literature, based on which a preliminary discussion is formed on the concept of ethnic legitimacy of Jin, revealed by its Yufu institution.The survey shows that the construction of the Yufu institution of Jin Dynasty could be roughly divided into three phases; the means of construction are references to the institutions of earlier dynasties, simpli fi cation of the varieties of Yufu and introduction of speci fi c new rules; the Yufu institution of Jin made a considerable number of references to the one of Song, and also introduced precious metals as the new element of status classi fi cation; the construction and characteristics of the Yufu institution of Jin Dynasty suggest the development of its concept of ethnic legitimacy and cultural adaption.

Jin Dynasty; Yufu Institution; construction; concept of ethnic legitimacy

J523.5; J18

A

1674-7518(2017)01-0029-07