黄山地区居民超重/肥胖与膳食结构的关系研究

2017-05-25查结祥章艳珍陈文军吴岚艳

查结祥,章艳珍,李 李,陈文军,吴岚艳

(1 安徽医科大学公共卫生学院,合肥 230032;2 黄山职业技术学院医学系,安徽黄山 245000)

黄山地区居民超重/肥胖与膳食结构的关系研究

查结祥1,2,章艳珍2,李 李1,陈文军1,吴岚艳2

(1安徽医科大学公共卫生学院,合肥 230032;2黄山职业技术学院医学系,安徽黄山 245000)

目的:了解安徽黄山地区居民的超重/肥胖与膳食结构的关系,为当地居民超重/肥胖的膳食营养干预提供参考和建议。方法:利用方便抽样的方法,在黄山地区居住时间超过10年的家庭中选择200户,称重法记录包括1个休息日在内的连续3日膳食摄入情况,根据标准人日数求出平均每人每天膳食摄入量。从每个家庭中选1名40岁以上者,问卷调查人口学资料及健康状况,规范测量身高、体重、血压、腰围。采用二分类Logistic回归分析超重/肥胖与膳食因素的关系。结果:居民超重率为23.5%、肥胖率5.0%。Logistic回归分析表明:蛋白质供能比过低(OR=1.325,95%CI=1.011~2.948)、脂肪供能比过高(OR=1.749,95%CI=1.064~3.699)、碳水化合物供能比过高(OR=1.238,95%CI=1.057~2.853)以及食盐摄入量(OR=1.493,95%CI=1.270~1.755)具有统计学意义。脂肪供能比过高(OR=1.281,95%CI=1.110~2.716)可能是腹型肥胖的危险因素。结论:膳食因素对该地区居民超重/肥胖和腰围可能有影响。

称重法;膳食结构;超重;肥胖

我国正处于经济快速发展的时期,人们的物质生活水平显著提高,然而居民的健康意识并没有随着生活水平的提高快速转变,饮食结构转变和体力活动减少等不良生活行为综合多种环境因素导致高血压、糖尿病和血脂异常等慢性非传染性疾病的患病率不断上升[1]。高脂肪低碳水化合物膳食及劳动强度和体力活动的普遍下降,导致了肥胖患病率的迅速增长。肥胖已成为影响我国人群健康的公共卫生问题[2]。作为中国八大菜系之一的徽菜发源地,黄山地区饮食文化资源丰富,独具特色,本文对该地居民超重/肥胖与膳食结构的关系进行研究。

1 材料与方法

1.1 调查对象

采用方便抽样的方法,选择200户居住时间超过10年的家庭作为调查对象,于2014年10月进行称重法膳食调查。每户选取1名40岁以上的家庭成员,同时开展一般情况和健康相关行为调查及体格检查。

1.2 调查内容与方法

(1)问卷调查:采用自制调查表,由经过培训的调查员入户调查,了解200名调查对象的一般情况、个人健康状况等,根据2000年中国营养学会建议的劳动强度分级标准,将体力活动分为轻、中、重三级[3]。(2)体格检查:对200名40岁以上调查对象进行医学体检,主要进行身高、体重、腰围,血压等测量。(3)膳食调查:称重法[4]测量200户家庭包括1个休息日在内的连续3日膳食摄入情况。

1.3 评价标准

体质指数(BMI)=体重(kg)/[身高(m)]2,根据中国肥胖问题工作组提出的适合中国人的标准[5]:BMI<18.5为体重过低、18.5~23.9是体重正常、24.0~27.9为超重、≥28.0为肥胖。腹型肥胖:根据中国疾病预防控制中心和中国肥胖工作组共同制定的适合中国人超重和肥胖诊断标准[6]:腰围男性≥90cm、女性≥85cm者可诊断中心性肥胖。

1.4 质量控制与数据处理

采用统一的调查问卷和测量工具,统一培训工作人员。严格审查调查表和问卷,采用Epidata3.1软件建立数据库,录入过程采用即时逻辑审核和人工抽查的办法保证数据录入的准确性。使用Excel Server 2010营养素分析软件和SPSS17.0统计软件进行营养素摄入量的相关计算及统计分析。各因素与超重/肥胖的关系用分类Logistic回归进行分析,以α=0.05为检验水准。

2 结果与分析

2.1 调查对象的一般情况

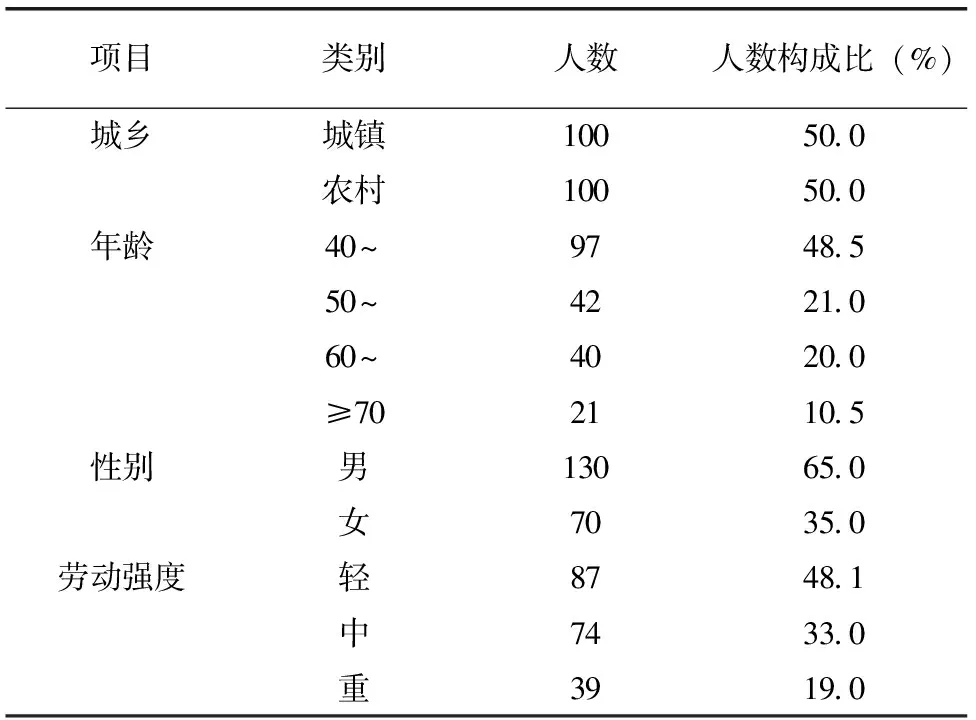

每户选1名40岁以上者进行BMI等健康状况调查,共调查居民200人,城乡居民各100人。其中男性130名,占65.0%;女性70名,占35.0%。40~49岁居民人数最多,占48.5%;50~59岁占21.0%;60~69岁占20.0%,70岁以上者最少,占10.5%。调查对象中轻体力劳动者居多,占48.1%;重体力劳动者最少,占19.0%(表1)。

2.2 BMI与膳食结构的相关性

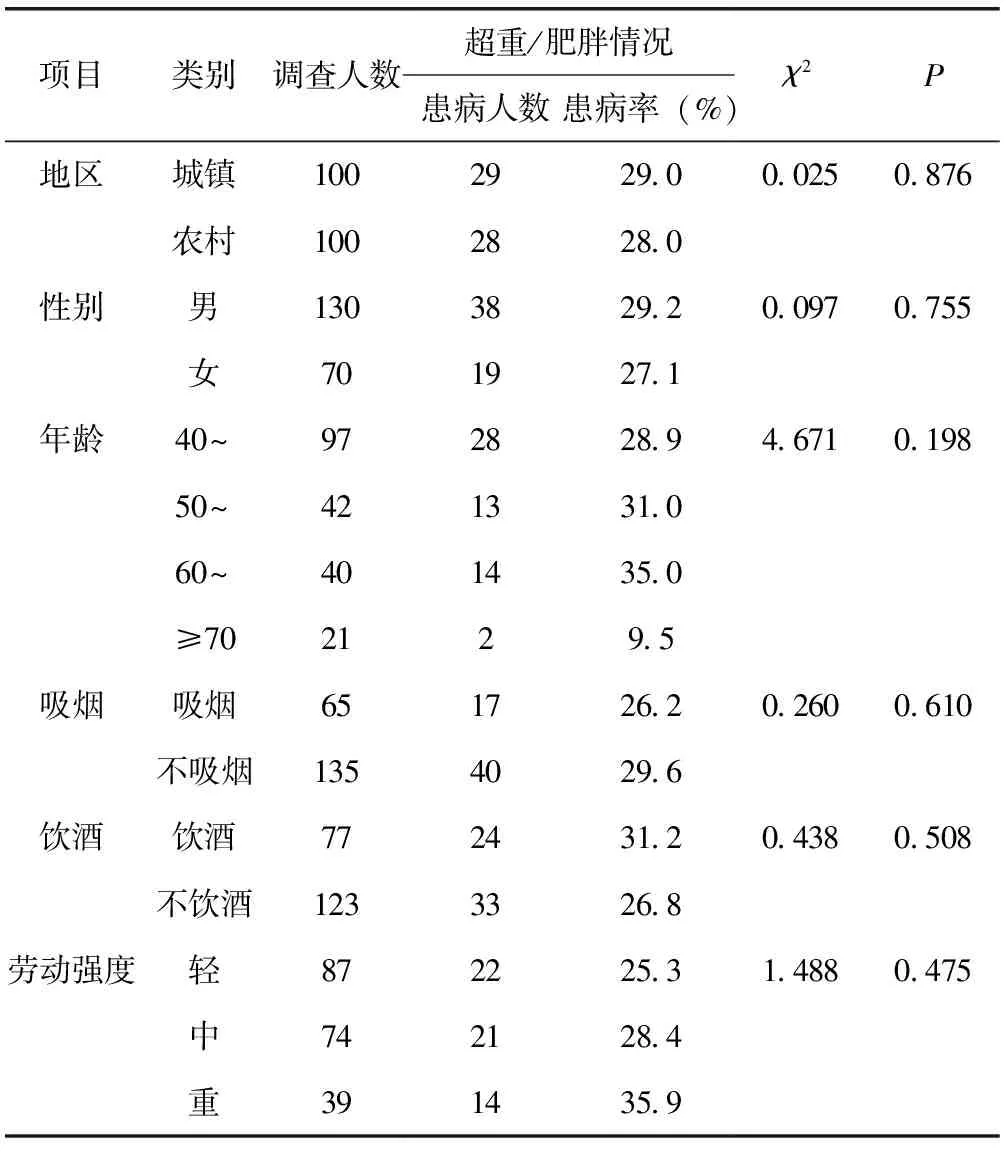

2.2.1 超重/肥胖的一般情况 根据居民BMI值判定是否为超重/肥胖(≥24.0为超重/肥胖),所调查居民超重/肥胖率为28.5%,城镇居民超重/肥胖率(29.0%)略高于农村居民(28.0%),男性居民(29.2%)高于女性居民(27.1%);70岁以上居民/超重肥胖率(9.5%)有较大下降,其余年龄段超重/肥胖率随年龄增加而升高;居民超重/肥胖率随体力劳动强度增加而升高;吸烟居民超重/肥胖率(26.2%)低于不吸烟者(29.6%),饮酒居民超重/肥胖率(31.2%)高于不饮酒居民(26.8%)。经卡方检验,上述差异均没有显著性(P>0.05)(表2)。

表1 调查居民社会人口学特征分布(n=200)

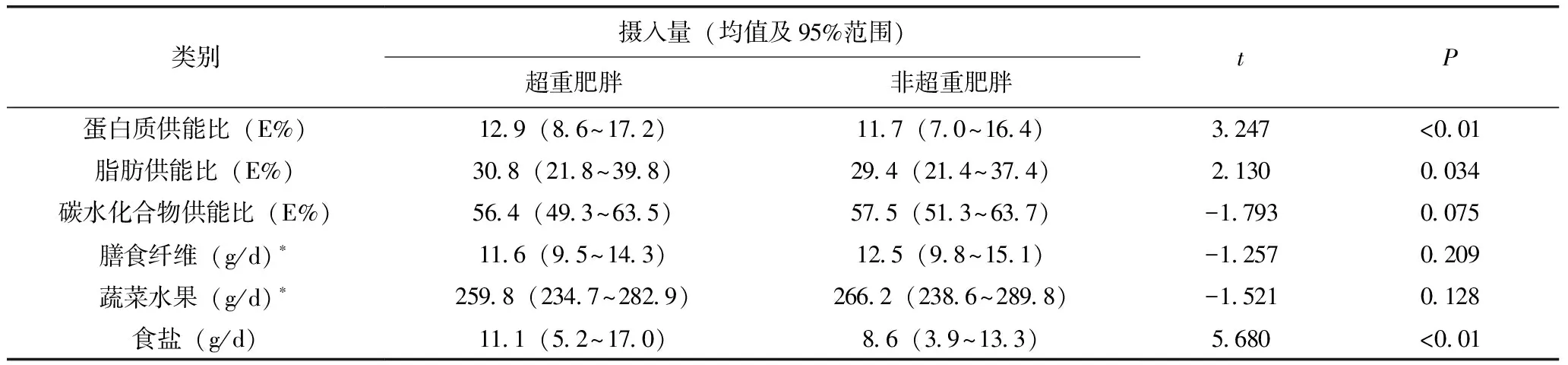

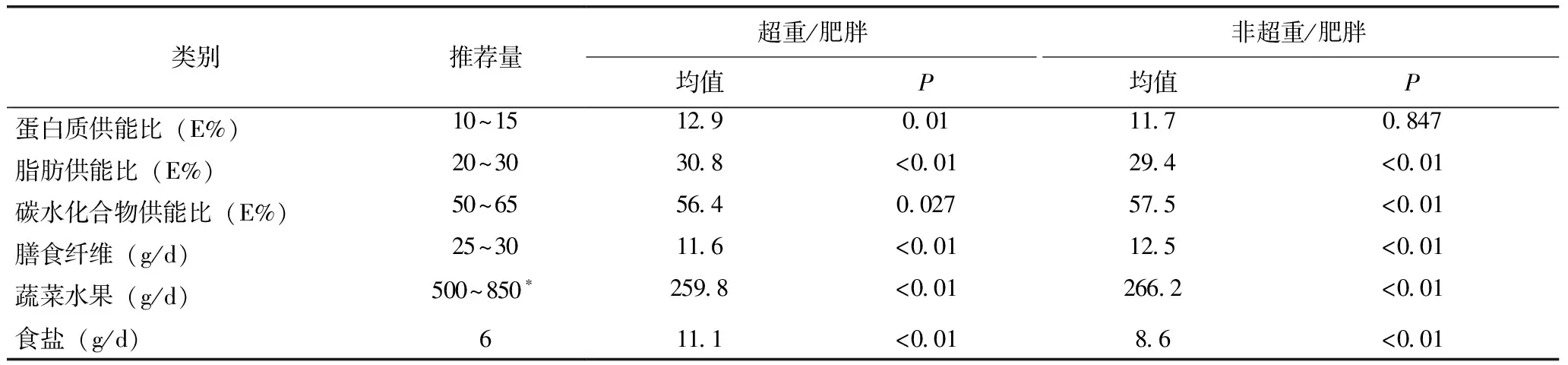

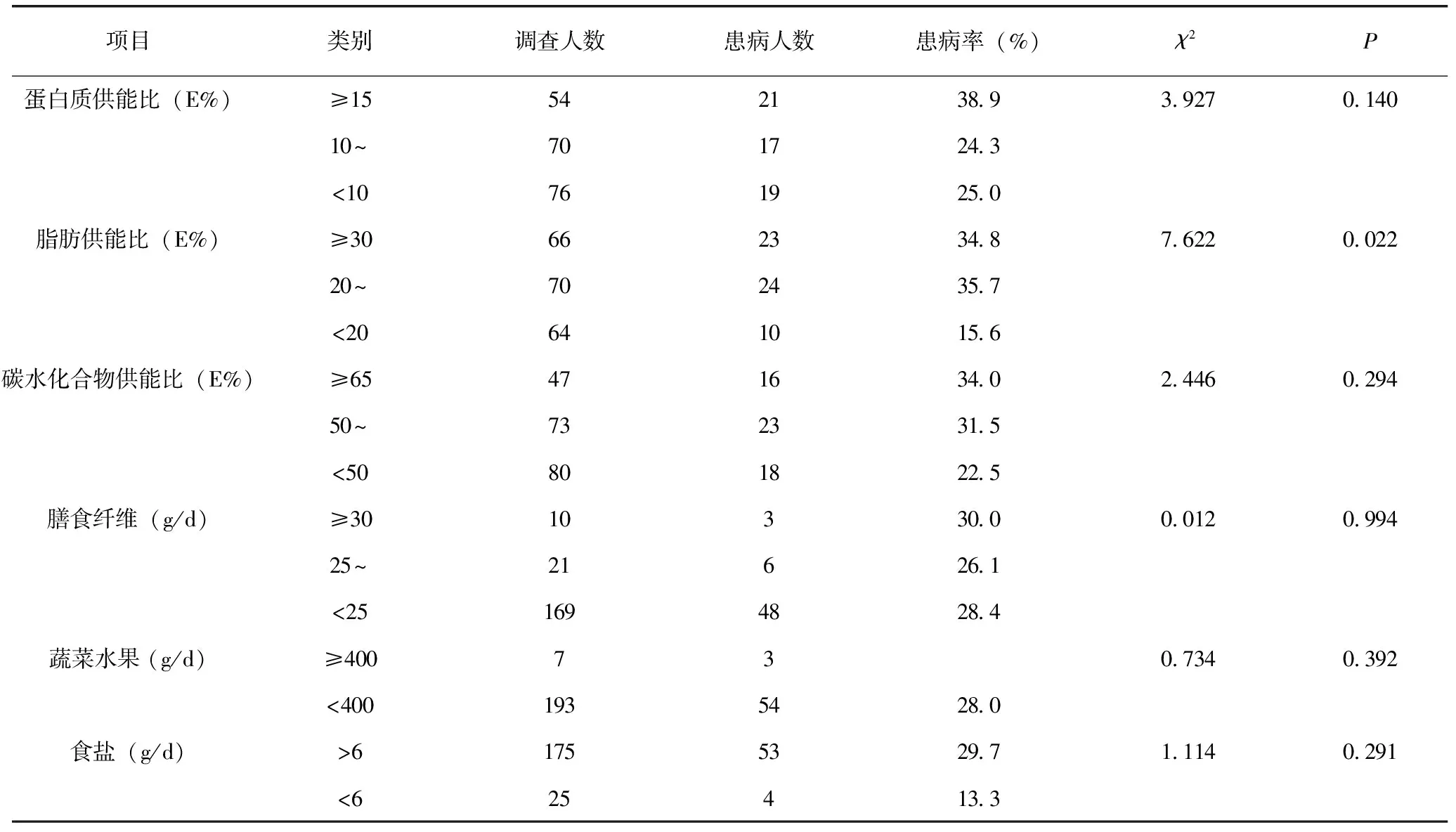

2.2.2 膳食摄入与超重/肥胖的单因素分析 比较超重/肥胖人群与其他人群的膳食摄入量,用t检验或Wilcoxon符号秩和检验[7],结果表明,2组人群蛋白质供能比(t=3.247,双侧P<0.01)、脂肪供能比(t=-2.130,双侧P<0.05)摄入量不同,t′检验食盐(t=-5.680,双侧P<0.01)摄入量差异有显著性,超重肥胖的人群高于其他人群(表3)。将2组居民膳食摄入量分别与推荐量[8]中值进行比较,膳食纤维和蔬菜水果类采用Wilcoxon符号秩和检验,其余采取t检验,除了非超重/肥胖人群蛋白质供能比,2组人群膳食摄入量与推荐量均有显著性差异(表4)。将膳食摄入情况进行Pearson卡方检验[7],结果显示,脂肪供能比差异有显著性(χ2=7.622,P=0.022),其他膳食摄入情况对超重或肥胖的患病率并无显著影响(表5)。

表2 不同社会人口学特征的超重/肥胖分布情况

表3 超重/肥胖人群与其他人群膳食摄入情况比较

注:*膳食纤维和蔬菜水果摄入量呈偏态分布,采用Wilcoxon符号秩和检验。

表4 2组人群膳食摄入量与推荐量比较

注:*蔬菜水果推荐量参照《中国民膳食指南(2016版)》

表5 居民膳食摄入与超重/肥胖关系(n=200)

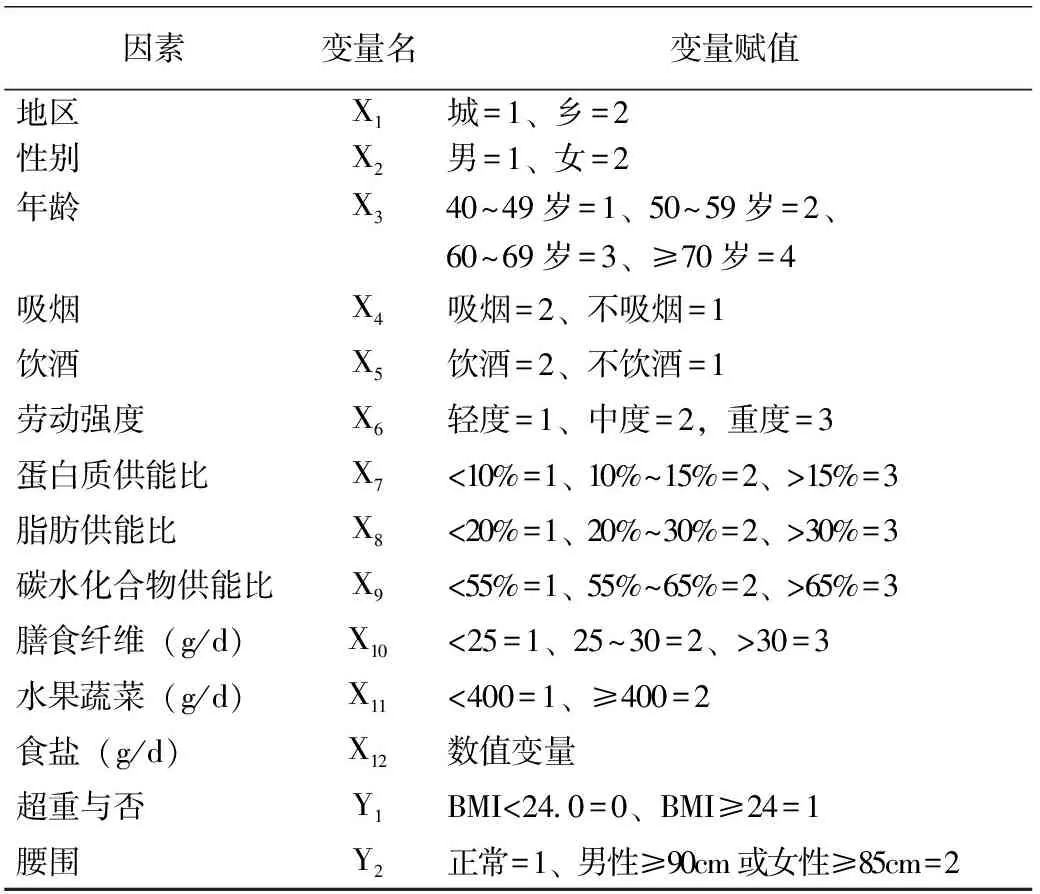

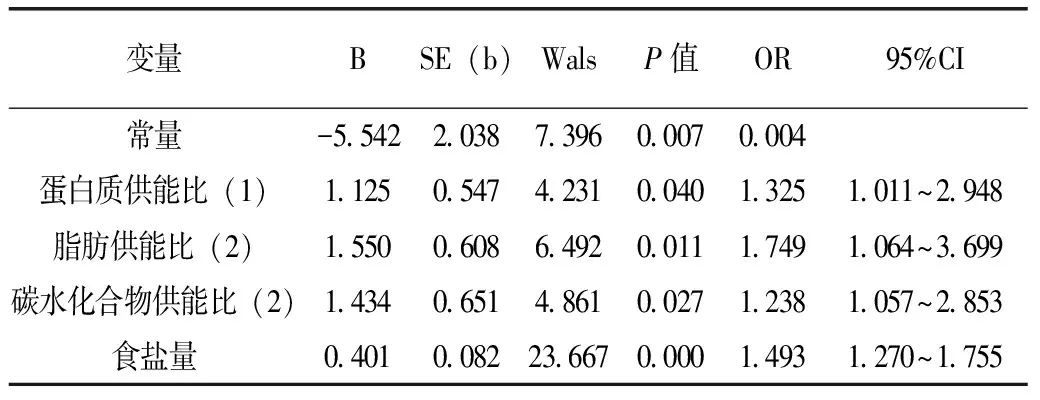

2.2.3 居民膳食摄入与超重/肥胖的多因素Logistic回归分析 对变量进行赋值(表6)。采用二分类Logistic回归分析[7]方法,将居民是否超重/肥胖(BMI<23.9=0、≥24.0=1)作为因变量,除腰围外,其余因素作为自变量,产能营养素供能比哑变量分析以适宜为参照,其他三分类变量以赋值1为参照,用最大似然法进行多变量的Logistic回归模型拟合,结果显示:蛋白质供能比过低(OR=1.325,95%CI=1.011~2.948)、脂肪供能比过高(OR=1.749,95%CI=1.064~3.699)、碳水化合物供能比过高(OR=1.238,95%CI=1.057~2.853)以及食盐摄入量(OR=1.493,95%CI=1.270~1.755)具有统计学意义,是肥胖的危险性因素。其他因素对超重/肥胖未见显著影响(表7)。

表6 指标赋值

表7 膳食因素与超重/肥胖Logistic回归分析(n=200)

2.3 居民膳食摄入与腰围的相关性

2.3.1 居民腰围的一般情况 对200名居民进行腰围测量,腰围值正常人数122、非正常人数78,腹型肥胖率为39.0%。城镇居民腹型肥胖率高于农村,男性高于女性,吸烟居民高于不吸烟居民,饮酒者高于不饮酒者,50~59岁居民腹型肥胖最严重,腹型肥胖率随劳动强度而增加。经χ2检验差异均没有显著性。

2.3.2 居民膳食摄入情况与腰围的单因素分析 根据居民腰围值判定是否为腹型肥胖,将膳食营养素摄入情况进行Pearson卡方检验[7],结果显示,脂肪供能比差异有显著性(χ2=7.548,P=0.023),其他膳食摄入情况对腰围并无显著影响。

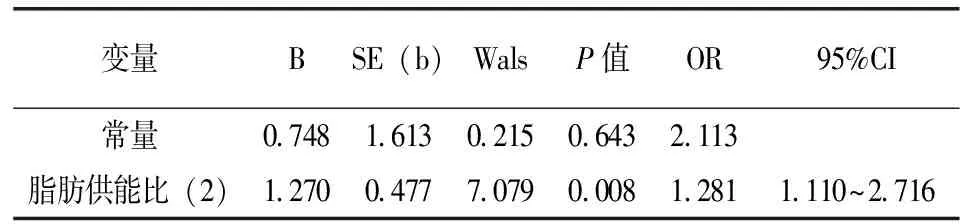

2.3.3 膳食摄入与腰围的多因素Logistic分析 二分类Logistic回归分析结果显示,脂肪供能比过高可能是腰围的危险因素,其他因素对腰围未见显著影响(表8)。

表8 膳食因素与腰围Logistic回归分析(n=200)

3 讨论及建议

体质指数(BMI)与体内脂肪含量密切相关[9],能较好评价身体因超重或肥胖患心血管疾病等慢性病的风险。通过对居民膳食摄入与超重/肥胖情况进行单因素分析,Wilcoxon符号秩和检验显示:与体重正常的人群相比,超重/肥胖人群蛋白质、脂肪及食盐的摄入量总体分布不同,超重或肥胖的人群高于没有超重的人群。将膳食摄入情况进行Pearson卡方检验,结果显示,脂肪供能比差异有显著性。多因素Logistic回归分析结果显示,蛋白质供能比过低、脂肪供能比过高、碳水化合物供能比过高以及食盐摄入量具有统计学意义;其他因素对超重或肥胖未见显著影响。考虑到慢性病的复杂性,此结果需要进一步验证。李巧先等[10]研究表明,食盐摄入量与BMI有显著关联。黄山地区居民食盐摄入量偏高,又喜腌制食品,应加强健康干预。对居民膳食摄入与腰围进行单因素分析,脂肪供能比的差异有统计学意义。居民膳食摄入与腰围的多因素回归分析显示,脂肪供能比过高可能是腹型肥胖的影响因素,但需进一步验证。中国肥胖问题工作组认为,腹部脂肪堆积在BMI不显著增加时仍是一个独立的危险因素,它比全身肥胖带来的危险还要大,将腰围和BMI联合起来可以更好地预测中国人慢性病发生的危险[11]。

因客观条件限制,本次调查样本量相对偏小,要掌握居民的营养状况,应开展营养调查和营养监测,建立营养监测体系。建国后我国先后四次开展了全国性的居民营养状况调查[12-13],有助于了解我国居民膳食营养状况及与营养相关慢性病的流行病学特点及变化规律。目前我国居民的营养和健康状况正处于快速变迁阶段,应将营养监测和营养改善作为常规工作,及时了解经济社会快速发展中食物与营养变化趋势,发现新的公共营养问题,科学地设计营养干预项目,达到预防营养不良与慢性病的目的。◇

[1]陈红敬.我国慢性病管理的政策研究[A]. 第五届中国健康传播大会论文集[C].清华大学国际传播研究中心,2010:7.

[2]陈捷,赵秀丽,武峰,等.我国14省市中老年人肥胖超重流行现状及其与高血压患病率的关系[J]. 中华医学杂志,2005(40):28-32.

[3]刘树芳,刘伟浩,石东星,等.河北省某高校大学生体力活动现况调查[J]. 医学研究与教育,2014(2):64-69.

[4]李艳平,何宇纳,翟凤英,等.称重法、回顾法和食物频率法评估人群食物摄入量的比较[J]. 中华预防医学杂志,2006(4):273-280.

[5]倪国华,郑风田,喻志军,张璟.生活方式变化对我国成人肥胖的影响研究—基于CHNS数据的实证分析[J]. 中国食物与营养,2014(3):79-83.

[6]贾伟平.腹型肥胖诊断切点的种族差异及中国标准的建立[EB/OL].http://www.a1cedu.org/index.php/main_read_aid_556

[7]潘发明.医用统计方法及其SPSS软件实现[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2012.

[8]程义勇.《中国居民膳食营养素参考摄入量》2013修订版简介[J]. 营养学报,2014(4):7-11.

[9]李晓平.成年人体质指数研究的文献综述[J]. 太原城市职业技术学院学报,2010(8):66-67.

[10]李巧先,姜化安,李冰,等.食盐摄入量对体质指数及血压的影响[J]. 中国慢性病预防与控制,2013(2):196-197.

[11]Garcia G E,Vazquez L M,Galera M R,et al.Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents aged 2-16 years[J].Endocrinologa Y Nutricion Organo De La Socied,2013,60(3):121-126.

[12]葛可佑.中国人群膳食结构的变化[J]. 卫生研究,1996(S1):28-32.

[13]杨晓光,翟凤英,朴建华,等.中国居民营养状况调查[J]. 中国预防医学杂志,2010(1):5-7.

(责任编辑 李婷婷)

欢迎参加第十三届全国营养科学大会暨全球华人营养科学家大会

会议主题:创新驱动营养发展—从基础到应用

主办单位:中国营养学会 中国疾病预防控制中心营养与健康所 农业部食物与营养发展研究所 中科院上海生科院营养科学研究所 北美华人营养学会

第十三届全国营养科学大会暨全球华人营养科学家大会,定于2017年5月22日-24日在北京国家会议中心召开。本次会议将邀请国内外著名专家作专题报告和讲座,从就营养科学技术理论和创新、营养与食品科学基础理论研究与技术应用,以及相关产业发展等领域的重点、热点、难点问题进行广泛而深入的交流。会议同期将举行“2017年全民营养周启动仪式”。

大会主要议题:院士论坛、生物活性物质新技术与应用、营养基因组技术与应用、肠道微生物与营养健康、公共营养与健康、妇幼营养与健康、老年营养与健康、特殊人群营养与健康、微量元素与健康、运动营养与健康、营养转化医学、临床营养新进展、营养与慢病控制、注册营养师发展策略、营养食品法规与技术标准、 营养政策和经济、营养与保健食品、医用食品与营养支持、营养与养老健康产业、营养教育进展、饮食文化和行为、营养信息化和大数据、贫困地区营养改善。

论文投稿方法参会报名方法:

请登录会议网(http://cnsc2017.cnsoc.org/cn)在线填写注册信息并投稿。

The Relationship Between Residents’ Overweight/Obesity and Intake of Food in Huangshan Area

ZHA Jie-xiang1,2,ZHANG Yan-zhen2,LI Li1,CHEN Wen-jun1,WU Lan-yan2

(1School of Public Health,Medical University Of Anhui,Hefei 230032,China;2Department of Medicine, Career Technical College of Mount Huangshan ,Huangshan 245000,China)

Weighed Method;dietary structure;overweight;obesity

2014年安徽省高等学校省级质量工程项目(项目编号:2014zjjh062);2014年校级质量工程教学研究项目“黄山市特色食品与健康的相关性研究”(项目编号:2014jxyj11)。

查结祥(1976— ),男,学士,助教,MPH在读,研究方向:食物与健康。

李李(1964— ),女,硕士,副教授,硕士生导师,研究方向:食物与健康。