常收中学后山滑坡变形破坏机制及稳定性分析

2017-05-25俎全磊周玉玲

陈 刚, 俎全磊, 周玉玲

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

常收中学后山滑坡变形破坏机制及稳定性分析

陈 刚, 俎全磊, 周玉玲

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

通过野外地质测量、钻探、样品采集和室内工程地质特性参数测试等工作,基本查清了常收中学后山滑坡形成的地质环境条件和特征。在综合分析滑坡体的基本特征和近期变形特征、坡体结构特征以及影响因素的基础上,确定该滑坡为一小型土质滑坡,变形破坏机制为滑动—拉裂。在此基础上采用工程地质分析法和反演法等确定了稳定性计算参数,用极限平衡法进行滑坡稳定性计算、评价和分析,并提出了防治工程措施建议,对该滑坡的防治具有指导作用。

滑坡;变形破坏机制;稳定性;极限平衡法

常收中学后山滑坡位于咸宁市咸安区大幕乡大幕村4组常收中学后山南西侧,该滑坡变形始于2007年6月13日,曾数次发生变形破坏,滑坡一旦失稳,直接威胁对象为当地45户145位居民、过往行人、学校住宿学生等的生命财产安全,以及7栋三层砖混结构住宅楼、道路和车辆安全。因此,在全面分析了解滑坡体基本特征的基础上,研究滑坡变形破坏机制及其稳定性,对保障人民生命财产安全具有重要意义。

1 滑坡基本特征

1.1 滑坡区地质环境条件

1.2 形态特征

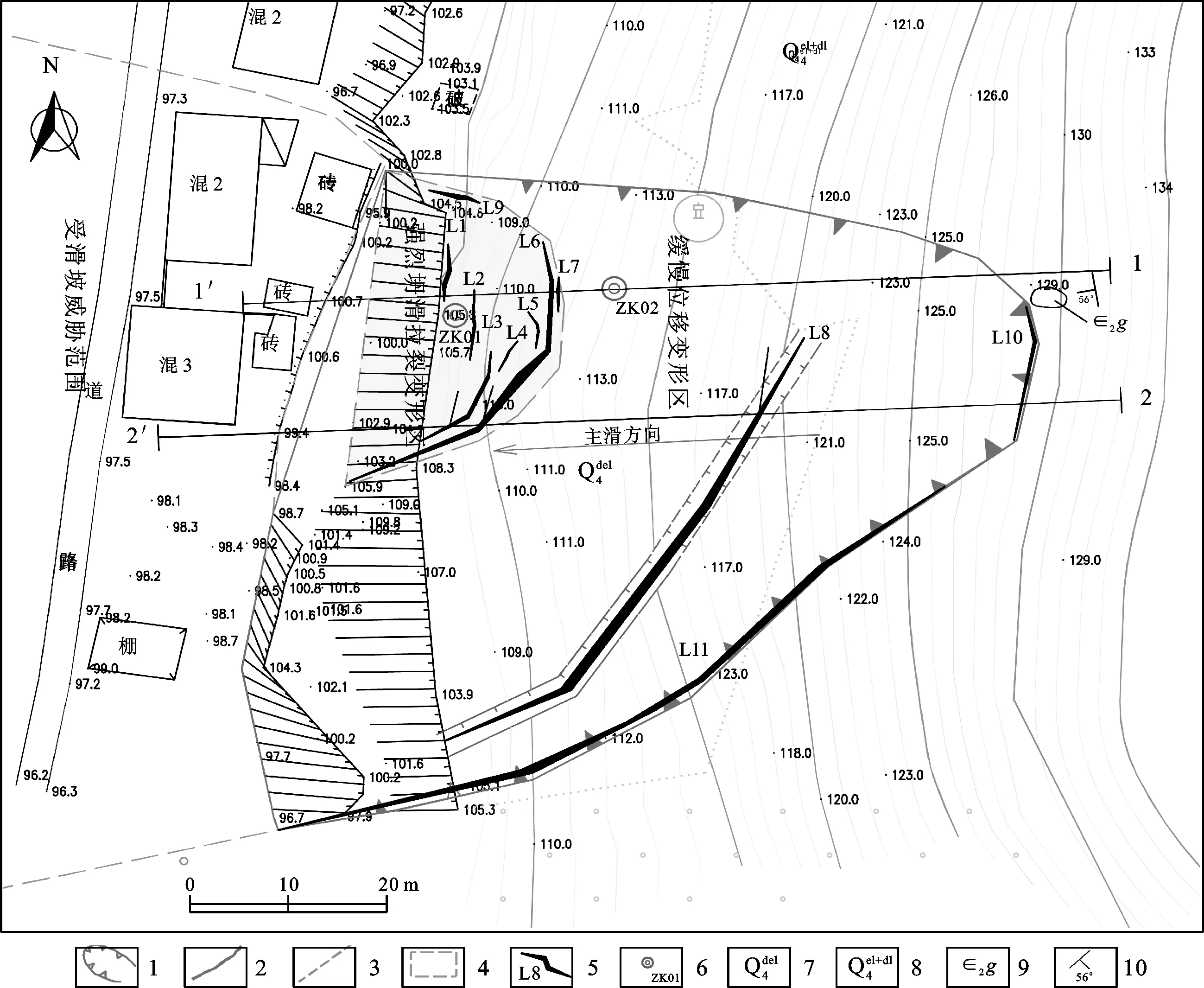

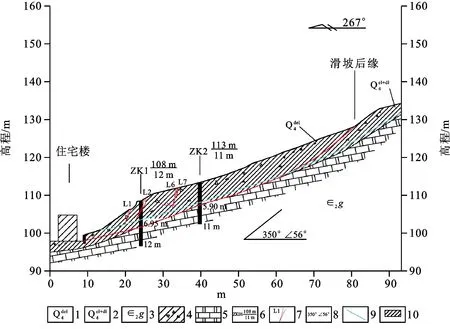

该滑坡分布于高程96.7~129.5 m之间,相对高差为32.8 m,主滑方向为267°。滑体平均宽度为46 m,纵长为77 m,滑坡面积为0.354×104m2,滑体厚度为5.9~6.95 m,平均厚度为6.43 m,体积为2.28×104m3,属于小型土质滑坡。滑坡形体特征明显,边界较为清晰,滑坡平面上呈簸箕状(见图1),整体内凹,剖面形态总体呈陡缓相间折线状(见图2)。其中滑坡上部(后缘)壁较陡,坡度35°~40°,滑坡壁走向与滑坡主滑方向垂直;滑体中部坡体较缓,坡度在10°~20°之间;滑坡下部(前缘)为高3~6 m人工切坡形成的陡坎,坡度多在50°~60°(照片1),局部地段近直立。横向上地形略有起伏,滑坡主滑方向受斜坡坡向控制。

滑坡左侧边界以一条拉裂缝为界,拉裂缝形成始于2011年,其走向为215°~260°,裂缝宽度0.1~0.2 m,长度为60 m;右侧边界受一条走向274°~314°跌坎控制(照片2),跌坎长度约6 m,坎高0.3~0.5 m;滑坡后缘受走向为167°~192°弧形拉张裂缝控制(照片3),长约16 m,其东侧为后缘壁,高约5 m,其坡度为35°~40°左右,其北侧可见基岩裸露。

图1 滑坡地质平面图Fig.1 Geological plan of landslide1.滑坡周界;2.滑坡前缘剪出口;3.滑坡变形分区界线;4.受滑坡威胁范围;5.地裂缝;6.钻孔及编号;7.第四系滑坡堆积层;8.第四系残坡积层;9.寒武系中统高台组;10.岩层产状。

图2 滑坡地质剖面图Fig.2 Geological profile of landslide1.第四系滑坡堆积层;2.第四系残坡积层;3.寒武系中统高台组;4.粘土夹碎石;5.白云质灰岩 ;6.钻孔及编号、孔位高程/终孔深度;7.地裂缝及编号;8.岩层产状;9.地下水水位线;10.建筑物。

1.3 滑坡结构特征

根据现场地质调查和钻孔揭露的滑体垂向物质结构,常收中学后山滑坡物质组成在空间分布较单一。滑体主要由第四系棕褐色粘土夹角砾、碎石组成,角砾、碎石主要成分多为白云质灰岩,且地表上零星分布,呈灰白色,杂乱无章排列,大小不一,颗粒级配较差,粒径1~5 cm,碎石呈棱角—次棱角状,土石比8∶2~7∶3,土体结构呈松散—稍密,软塑—可塑状,稍湿—饱和。该滑体根据透水性可分为两层:上部约2.4 m厚土体结构松散,透水性强;下部土体结构稍密,可塑,透水性相对较差。

滑体纵向总体呈下部厚、上部薄,前缘缓坡平台部位厚度最大。根据钻孔揭露,上部滑体厚度为5.90 m,下部滑体厚度为6.95 m,平均厚度为6.43 m。横向上滑体呈中部稍厚、两侧相对较薄的特点。

根据调查和钻探揭露,该滑坡为堆积层滑坡,滑面为松散堆积物底部与下伏基岩的接触面,滑面总体倾角15°~20°。滑带为棕褐色粘土夹角砾,厚度20 cm,饱水,软—可塑状,角砾粒径大多2~5 cm,次圆状。

滑床由寒武系中统高台组白云质灰岩、灰岩组成。岩体表部中—弱风化,局部见有溶蚀迹象,岩层产状350°∠56°,表层岩石裂隙较发育。

1.4 滑坡变形特征

该滑坡变形始于2007年6月13日,主要表现为前缘拉张裂缝。2010年7月14日18:10,因7月12日开始连续强降雨造成该滑坡前缘突然发生变形,形成二级滑移跌坎,跌坎高1~3 m(照片4),长10~20 m,近SN向弧形展布,前缘变形体宽30 m,长20 m,厚4 m,体积约2 400 m3,其失稳方向与坡向一致。该坍滑体造成前缘右侧近10 m长的浆砌石挡土墙变形,近20 m长的围墙倒塌,同时右侧近8 m长的钢筋混凝土挡土墙拉裂,1间房屋毁坏。

照片1 常收中学后山滑坡前缘Photo 1 The front edge of the landslide behind Changshou Middle School

照片2 滑坡右侧边界Photo 2 The right boundary of the landslide

照片3 滑坡后缘边界Photo 3 The trailing edge boundary of the landslide

2011年降雨之后滑坡前缘再次发生坍滑,其规模约300 m3,造成前缘1间房屋毁坏,且地表产生新剪切裂缝。2013年5月,该区降雨量明显增多,最大日降雨量75 mm,造成滑体饱水,从而使滑坡变形活动进一步加剧,滑坡变形范围明显扩大,目前滑坡变形主要表现其前缘原有地表裂缝宽度有所扩大,坡体下座,裂缝走向为180°~314°,裂缝宽度为1~20 cm,长度不等,一般为4~8 m,最长则达72 m,下座0.1~0.7 m。同时不断产生新的地裂缝,区内可见11条地裂缝,主要表现为滑坡右侧缘拉张裂缝形成,前缘约30 m挡土墙毁坏变形(照片5)。

综合分析该滑坡体大致可划分为2个变形区[1]:

照片4 2010年滑坡前缘滑移跌坎Photo 4 The slippage drop in front edge of landslide in 2010

照片5 2013年滑坡前缘挡土墙毁坏变形Photo 5 The retaining wall deformation of the front edge of landslide in 2013

(1) 强烈坍滑拉裂变形区:该区面积0.06×104m2,占整个滑坡面积的16%。主要分布在滑坡前缘右侧及中下部地段,分布高程为100~112 m,其前缘人工切坡临空条件好,土体在饱水状态下,自重过大,沿滑移面发生小规模坍滑、地表拉裂缝、剪切裂缝及下座现象,且前缘房屋及挡土墙逐年被毁坏。其拉裂缝长度4~39 m,宽度为1~50 cm,下座10~80 cm,裂缝展布方向与主滑方向垂直,其间距为0.5~3 m,密集分布;剪切裂缝长度约6 m,宽度为1~4 cm,下座30~50 cm,走向与右侧边界展布方向一致。

(2) 缓慢位移变形区:该区面积0.34×104m2,占整个滑坡面积的84%。主要分布在滑坡中上部、两侧缘及SW侧,SW侧分布高程为96.7~112 m,目前该段因前期变形破坏之后处于基本稳定状态,中上部、两侧缘分布高程为112~129.5 m,滑体地形及滑面坡度相对平缓,一般在10°~20°左右。滑体厚度相对较薄。且地形及滑面坡度相对平缓,在岩土体的自重作用下,滑体变形不明显,滑体处于基本稳定状态。但该区2011年曾经发生过变形,主要表现为SE侧地表剪切裂缝,裂缝宽度为1~20 cm,长度为16~60 m,平面形态呈弧形展布,分布高程为96.7~129.5 m,该区内变形主要受前缘变形区的牵引。

2 滑坡变形破坏影响因素与机制分析

2.1 影响因素

(1) 地形地貌。滑坡坡度一般为10°~60°,滑坡区总体为多级折线陡缓相间地形,前缘建房、修路形成高陡临空面,且多次发生坍滑变形,形成多级陡坎,改变了原始滑坡地貌形态。滑坡区整体地形内凹,汇水条件较好。

(2) 滑坡物质结构。滑坡体物质组成主要为粘土夹角砾、碎石,结构松散,透水性强,孔隙度大。

(3) 大气降雨。降雨入渗从而引起岩(土)一系列的物理力学及化学性质的变化,岩(土)浸水后,强度很快降低,特别是随着含水量的增大,上部土层从可塑转化为流塑状态,以泥流的形式垮滑。随着枯、雨季变化,导致浅部地下水位降低和饱和,其变化过程中伴随形成许多裂缝,裂缝又为大气降水的渗入创造了良好的通道,长期的恶性循环,导致滑坡更加容易产生变形。当地下水渗入到软弱结构面,由于下伏基岩相对阻水,使地下水聚集,并泥化、软化滑带,使其力学强度明显降低,易沿岩土结构面产生滑坡。通过调查表明,大气降雨是该滑坡的主要诱发因素之一。

(4) 人类工程活动。人类工程活动对滑坡稳定性的影响主要表现为坡体表层农业及果木耕植、筑路建房开挖坡脚;频繁农耕破坏了坡体的天然稳定状态,导致树木减少,坡体裸露,降低了抗冲蚀能力和局部稳定性,增加了大气降雨的入渗速度和入渗量。同时筑路建房开挖坡脚,形成高度3~6 m的陡坎,坡度为50°~60°,为滑坡提供了良好的临空面,破坏了原始斜坡形态,使其原本平衡的应力状态被改变,造成应力重分布,对斜坡的整体稳定性和局部稳定性均产生了不利影响。因此人类工程活动是该滑坡形成的诱发因素之一。

2.2 机制分析

滑坡在平面上似一个“簸箕状”,纵向上呈多级折线型地形,滑体物质组成为粘土夹角砾、碎石。滑坡前缘因人工开挖坡脚具有良好的临空条件,其滑坡表层人类农业活动频繁,有利于大气降水沿坡面下渗,且滑坡右侧前缘土体常年饱水,呈可—软塑状,该边坡结构类型、滑体物质组成为土体滑移拉裂变形提供了有利条件。该滑坡是土体蠕动—滑移—拉裂变形的结果,其变形破坏机制可表现以下三个阶段[2-4]:

(1) 前缘蠕动阶段。由于前缘有较好的临空条件,并且坡体表层人类农业活动频繁,土体结构松散,有利于大气降水入渗,造成斜坡土体抗剪强度降低,在自重作用下向临空方向产生剪切蠕动。后部土体由于下部失去了支撑,在重力作用下则沿着已形成的坍滑面继续向下蠕动变形;滑体前缘常以浅层地面坍滑及地面开裂变形为主,历史上前缘曾发生多次局部地段蠕滑。

(2) 滑移阶段。当上覆土体向临空面发生蠕动,随着变形进一步发展,拉裂面向深部扩展,会造成岩土接触面剪应力集中,导致上覆土体沿岩土接触面产生滑移。

(3) 拉裂阶段。因斜坡前缘临空,引起应力重新分布调整,在陡缓交界处附近造成应力集中,该地段附近最大主应力显著增高,最小应力显著降低,形成最大剪切增高带,在上覆土体下滑的过程中,在此处产生拉应力而造成坡体拉裂,拉裂缝向下逐渐扩展与较缓滑移面构成一贯通性滑移面,从而形成滑坡。

3 滑坡稳定性分析及防治措施建议

3.1 稳定性分析

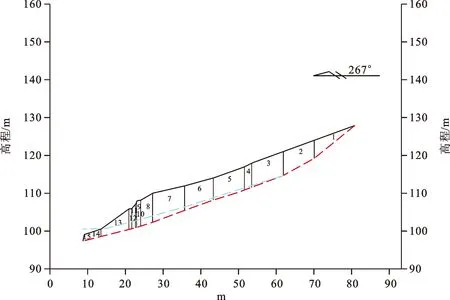

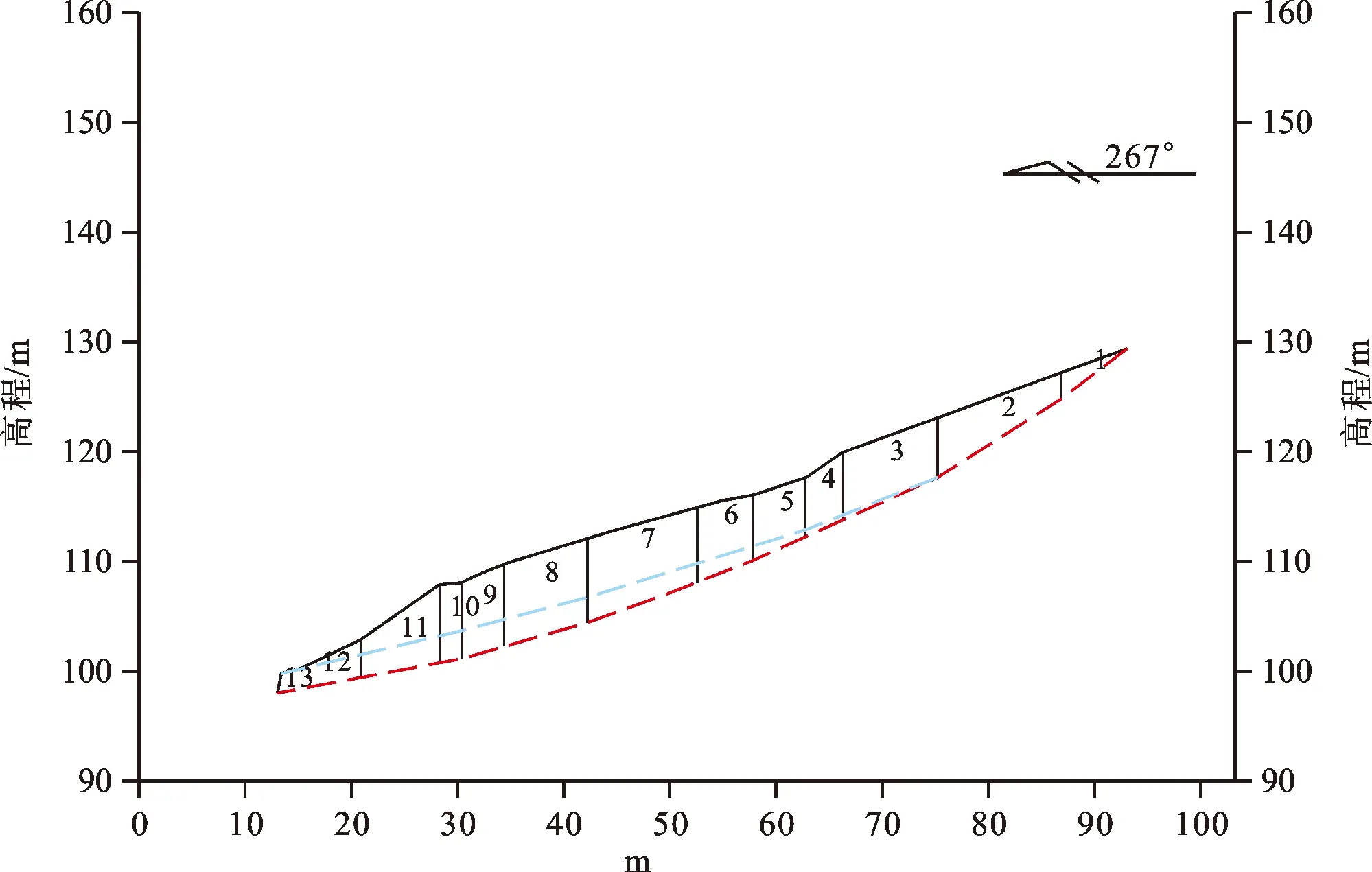

本次稳定性计算模型是以常收中学后山滑坡的1—1′、2—2′等2条纵剖面为实体,根据勘查所获取的地形、地质结构、土体物理力学性质等信息,以各剖面单宽实体为研究对象,将滑坡各剖面概化为一个二维空间平面问题而建立分析计算模型(图3-图4)。

由于该滑坡目前整体处于基本稳定状态,但多年来人类工程活动逐年加剧,修路及房屋修建使地质环境条件发生了改变,暴雨等使坡体变形;由于高程97.5 m以下为开阔平坦地带,本次重点对97.5 m以上滑体的稳定性进行分析,在建模时主要考虑滑坡从97.5 m以上剪出的可能,建模中具体考虑沿剖面线滑动面的滑移。

图3 常收中学后山滑坡1—1′计算剖面图Fig.3 1—1′ calculation profile of the landslide behind Changshou Middle School

图4 常收中学后山滑坡2—2′计算剖面图Fig.4 2—2′ calculation profile of the landslide behind Changshou Middle School

根据常收中学后山滑坡目前的稳定状态,结合滑坡所处的地形地貌、地质构造部位,拟订各种计算工况组合条件如下:

工况1 自重+地下水;

工况2 自重+地下水+20年一遇暴雨。

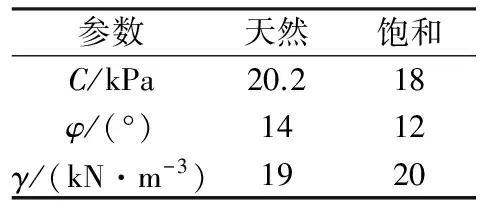

按照《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T 0218—2006)中的极限平衡理论[5]对该滑坡进行稳定性计算。计算参数根据工程类比法、参数反演法以及室内土工试验等方式综合确定(见表1)。

表1 滑坡体计算参数综合取值表Table 1 The calculation parameters of landslide

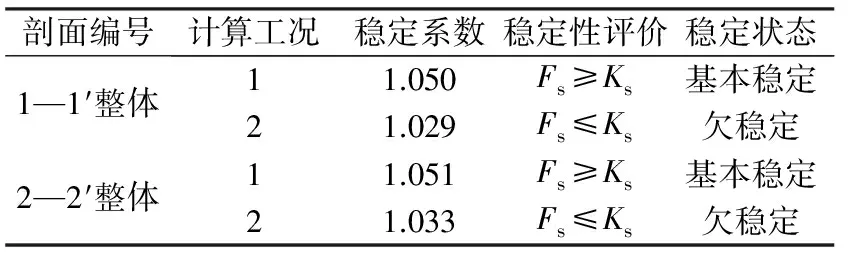

滑坡稳定性计算结果见表2。

表2 滑坡稳定性计算结果一览表Table 2 Stability calculation results of landslide

由表2可知,对滑坡1—1′、2—2′剖面在工况1条件下稳定系数均>1.05,整体处于基本稳定状态,但1—1′、2—2′剖面前缘地表可见开裂下座变形迹象,其滑体处于基本稳定与欠稳定临界状态;但在工况2条件下稳定系数Fs为1.029~1.033,1≤Fs<1.05,整体处于欠稳定状态,计算结果与实际情况相符。

3.2 防治措施建议

滑坡目前整体处于基本稳定状态,仅存在局部变形迹象。本着防治工程应与环境保护、土地利用相结合,工程设计必须安全可靠、技术可行、经济合理、施工简便、遵循各类工程配合使用、综合治理的原则,根据各类变形体的性状特征及危害程度(潜在危害)以维护坡体整体稳定性,避免产生重大地质灾害为原则。常收中学后山滑坡治理工程重点针对滑体变形区、滑体前缘居民密集区,主要工程措施:一是对滑坡内地裂缝进行粘土填埋夯实,避免降雨沿裂缝入渗,提高局部边坡稳定性,保护居民房屋及人身安全;二是进行削方减载,且在滑体近前缘布设抗滑桩进行支挡,有效缓解坡体变形的速度,保护坡脚居民及道路安全;三是对滑坡周界布设截水沟,减少降雨下渗。

下一步工作应结合防治工程效果监测,在滑坡区内设立完善适宜的变形监测系统,组建相应的变形监测机构,与当地地质灾害群测群防工作相结合,全面开展变形监测与防治工程效果监测,以掌握变形动态,及时了解地质灾害发生发展规律,检验防治工程效果,为不断完善地质灾害防治方案提供依据。

4 结论

通过对常收中学后山滑坡的勘查及各种室内资料综合分析研究及稳定性计算,可以得出以下结论:

(1) 常收中学后山滑坡为小型土质滑坡,根据滑坡空间特性及近期变形特征分析,大气降水、滑坡区环境地质条件及自身特点有关的地形地貌、滑坡物质结构和组成条件、地质构造以及坡体植被覆盖程度为影响滑坡稳定性的自然因素,人类工程活动为其人为因素,其中大气降水及人类工程活动是滑坡稳定性的主要诱发因素。

(2) 该滑坡在天然状态下处于基本稳定状态,暴雨状态下处于欠稳定状态,计算结果与实际情况相符。

(3) 常收中学的变形破坏模式为滑动—拉裂型,其变形破坏机制表现为以下三个阶段:①前缘蠕动阶段;②滑移阶段;③拉裂阶段。在该变形破坏机制基础上进一步分析,提出了该滑坡合理防治措施建议,具有一定的指导意义。

[1] 陈刚,刘家阔.咸宁市咸安区大幕乡常收中学后山滑坡勘查报告[R].武汉:湖北省地质环境总站,2013.

[2] 张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994.

[3] 焦振华,杜飞.甘肃舟曲泄流坡滑坡变形破坏机制研究[J].资源环境与工程,2015,29(5):593-597.

[4] 郭素芳,赵其华,何文秀,等.加林村滑坡的变形破坏机制[J].地质灾害与环境保护,2007,18(4):12-14.

[5] 中华人民共和国国土资源部.滑坡防治工程勘查规范:DZ/T 0218—2006[S].北京:中国标准出版社,2006.

(责任编辑:陈姣霞)

Deformation Failure Mechanism and Stability Analysisof the Landslide Behind Changshou Middle School

CHEN Gang, ZU Quanlei, ZHOU Yuling

(HubeiProvinceGeologicalEnvironmentTerminus,Wuhan,Hubei430034)

Through field geological survey,drilling,sample collection and indoor engineering geological characteristic parameter test,the geological environment conditions and characteristics of the formation of the landslide behind the Changshou Middle School were found out.Based on comprehensive analysis of the landslide deformation characteristics,the recent structural characteristics of slope and the influence factors,this landslide can be determined as a small-sized soil landslide,and the failure mechanism of the landslide is slip-tension crack.The stability parameters were determined by engineering geological analysis and inversion method,the limit equilibrium method was used for calculating,evaluating and analyzing the stability of the landslide,some engineering prevention suggestions were put forward,which provide a guiding rule for the prevention and treatment of landslide.

landslide; deformation failure mechanism; stability; the limit equilibrium method

2016-08-29;改回日期:2016-11-09

陈刚(1982-),男,工程师,土木工程专业,从事水文地质、工程地质、环境地质工作。E-mail:rapherchg@163.com

P642.22

A

1671-1211(2017)02-0178-06

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.02.012

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170314.0825.028.html 数字出版日期:2017-03-14 08:25