彭城之战刘邦所率“五诸侯”考

2017-05-24王绮思

王绮思

摘 要: 《史记》记载彭城之战提到有“五诸侯”随汉王刘邦参战,但并未对其作具体说明。后人注解《史记》时,均对“五诸侯”身份提出见解。因各家说法不一,又没有明确说明理由,这个问题一直没有定论。

关键词: 《史记》 彭城之战 五诸侯

刘邦封为汉王的第二年(公元前205年)春,他趁项羽率军击齐之机,“部五诸侯兵,凡五十六万人,东伐楚”(《项羽本纪》),一举攻下项羽的大本营彭城,由此引发了著名的彭城之战。此次战役非常重要,而关于刘邦所率“五诸侯”究竟为哪五国,历代学者众说纷纭。

一、众说纷纭的“五诸侯”

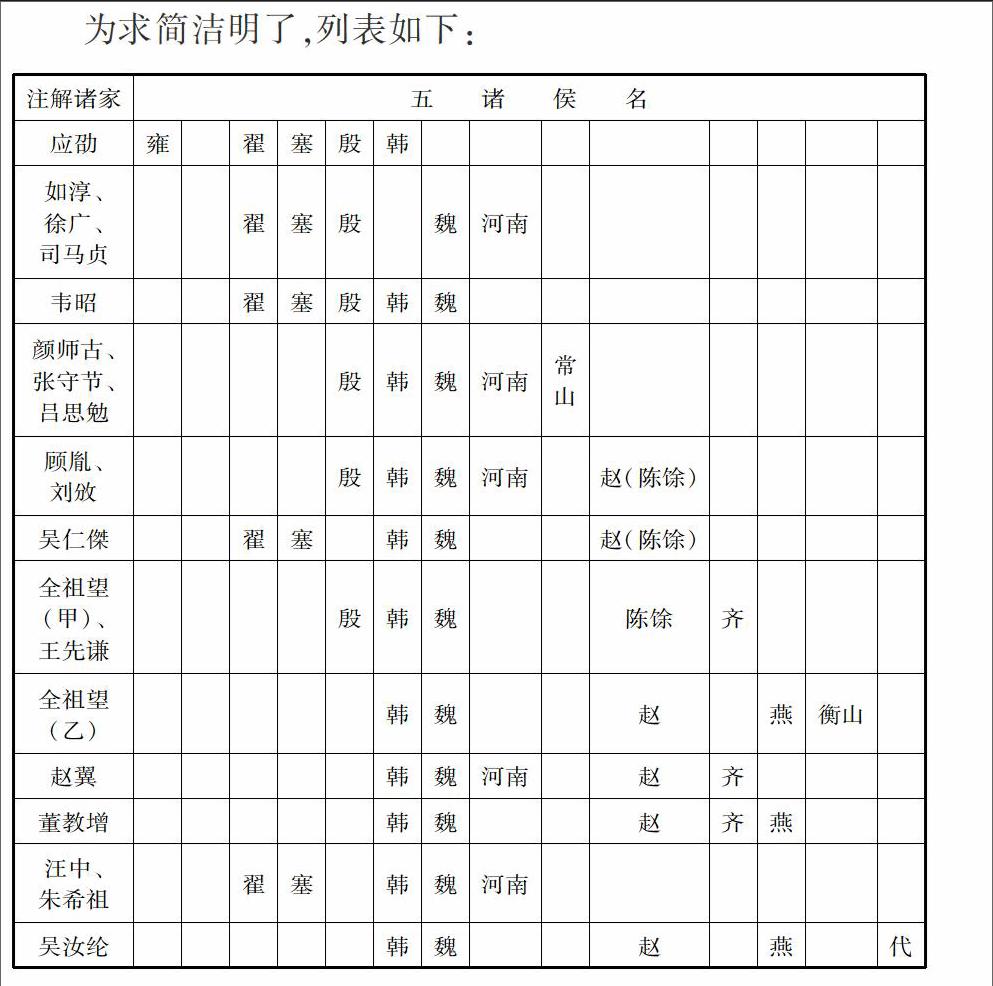

据笔者归纳,关于“五诸侯”的解读,竟然有十几种说法,列述如下:

(一)应劭

《汉书·高帝纪上》“汉王以故得劫五诸侯兵”颜师古注:“应劭曰:‘雍、翟、塞、殷、韓也。”①

(二)如淳、徐广、司马贞等

《汉书·高帝纪上》“汉王以故得劫五诸侯兵”颜师古注引如淳曰:“塞、翟、魏、殷、河南也。”②徐广、司马贞等亦主此说③。

(三)韦昭

《汉书·高帝纪上》“汉王以故得劫五诸侯兵”颜师古注:“韦昭曰:‘塞、翟、殷、韩、魏,雍时已败也。”④

(四)颜师古、张守节、吕思勉等

《汉书·高帝纪上》“汉王以故得劫五诸侯兵”颜师古注曰:“五诸侯者,谓常山、河南、韩、魏、殷也。”⑤张守节、吕思勉等亦主此说⑥。

(五)顾胤、刘攽

《史记·项羽本纪》“汉王部五诸侯兵”司马贞注曰:“顾胤意略同(颜师古),乃以陈馀兵为五。”⑦刘攽说同⑧。

(六)吴人傑

《两汉刊误补遗·五诸侯一》:“惟塞翟魏有国如故,而韩王信常将韩兵从,并赵相陈馀所遗兵是为五诸侯兵。”⑨

(七)全祖望(甲)、王先谦

《全祖望集汇校集注·经史问答》:“魏王之从军见于其传,韩王之从军见于异姓王表,赵相陈馀以兵从亦见于其传,而合齐击楚则见于淮阴之传,盖齐人亦以兵从也。是五诸侯之四也。其一则殷。”⑩王先谦说同{11}。

(八)全祖望(乙)

《彭城五诸侯考》:“则是五诸侯者,当属燕、赵、韩、魏、衡山。”{12}

(九)赵翼

《楚汉五诸侯》:“则汉所劫五诸侯,乃魏、河南、韩、齐、赵也。”{13}

(十)董教增

《汉书补注》王先谦引董教增曰:“韩、赵、魏、齐、燕为五诸侯。”{14}

(十一)汪中、朱希祖

《五诸侯释名》:“五诸侯:塞王欣,翟王翳,河南王申阳,魏王豹,韩王信也。”{15}朱希祖说同{16}。

(十二)吴汝纶

《汉王劫五诸侯兵考》:“此五诸侯谓韩王信、魏王豹、赵王歇、代王陈馀、燕王臧荼也。”{17}

为求简洁明了,列表如下:

二、不应列入“五诸侯”的诸国

秦楚之际,事繁变剧,要讨论刘邦所率诸侯到底是哪五国,需要对项羽所封诸侯及彭城之战前发生的一些变化作些回顾和梳理。

(一)项羽所封十八诸侯

巨鹿之战后,项羽自立为西楚霸王,又封立十八诸侯。他们是:

汉王刘邦、雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、西魏王魏豹、河南王申阳、韩王韩成,殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王黥布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田市、齐王田都、济北王田安、项羽自封西楚霸王。另封番君将梅鋗十万户侯、成安君陈馀环封三县。

(二)彭城之战前的诸侯王

彭城之战发生之前,诸侯王及其王国发生了较大的变化,有的诸侯王被逐或被杀,有的封国被取消,有的原本不在十八王之列,后得立为诸侯。

彭城之战前,项羽所封十八诸侯没有发生变化的有三国:九江、衡山、临江。

发生变化的诸侯有:

1.韩

《项羽本纪》:“韩王成无军功,项王不使之国,与俱至彭城,废以为侯,已又杀之。…乃以故吴令郑昌为韩王,以距汉。”{18}

《高祖本纪》:“韩王昌不听,使韩信击破之。…更立韩太尉信为韩王。”{19}

2.燕、辽东

《项羽本纪》:“臧荼之国,因逐韩广之辽东,广弗听,荼击杀广无终,并王其地。”{20}

3.齐(临淄、济北、胶东三国)

《项羽本纪》:“田荣闻项羽徙齐王市胶东,而立齐将田都为齐王,乃大怒,不肯遣齐王之胶东,因以齐反,迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王,乃亡之胶东就国。田荣怒,追击杀之即墨。荣因自立为齐王,而西杀击济北王田安,并王三齐。”{21}

4.赵(常山、代二国)

《项羽本纪》:“陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰:‘项羽为天下宰,不平。今尽王故王于丑地,而王其群臣诸将善地,逐其故主赵王,乃北居代,馀以为不可。闻大王起兵,且不听不义,原大王资馀兵,请以击常山,以复赵王,请以国为扞蔽。齐王许之,因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵,与齐并力击常山,大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇於代,反之赵。赵王因立陈馀为代王。”{22}

5.关中(雍、塞、翟三国)

《高祖本纪》:“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,又复败,走废丘。汉王遂定雍地。二年,汉王东略地,塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。”{23}

6.河南

《高祖本纪》:“二年,汉王东略地,塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。”{24}

(三)未从刘邦伐楚的诸侯

据《刘敬叔孙通列传》:“汉二年,汉王从五诸侯入彭城。”{25}这句可推断:此五位诸侯王都是率领兵马进入过彭城的。那么有的诸侯王只派兵而未亲往,有的诸侯王只有名号而无兵马都不能算在“五诸侯”之列。

1.衡山、临江

《项羽本纪》:“项王出之国,使人徙义帝,曰:‘古之帝者地方千里,必居上游。乃使使徙义帝长沙郴县。趣义帝行,其群臣稍稍背叛之,乃阴令衡山、临江王击杀之江中。”{26}

全祖望(乙)因衡山王曾被项羽贬斥则认为衡山王怨恨项羽,故选择助汉击楚。这种说法没有切实证据参考又忽略一个重要问题。衡山、临江两诸侯本与项羽关系亲近,曾在伐秦过程中立有大功,又是密谋击杀义帝的从犯,不可能背叛项羽而去跟随刘邦。故此二人不可能是“五诸侯”之中的两人。

2.齐

《项羽本纪》:“汉之二年冬,项羽遂北至城阳,田荣亦将兵会战。田荣不胜,走至平原,平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋,皆阬田荣降卒,系虏其老弱妇女。徇齐至北海,多所残灭。齐人相聚而叛之。於是田荣弟田横收齐亡卒得数万人,反城阳。”{27}

全祖望(甲)、王先谦、赵翼、董教增等人受《淮阴侯列传》:“合齐、赵共击楚。”{28}一句影响,未曾考虑当时齐王田荣正疲于应付项羽的讨伐,根本不可能再抽出多余兵力前往彭城。所谓“合齐、赵共击楚。”应该是就整体战局而言,与彭城之战相区别。齐王田荣应被排除于“五诸侯”之外。

3.九江

《项羽本纪》:“楚以此故无西意,而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往,使将将数千人行。”{29}

《黥布列传》:“项氏立怀王为义帝,徙都长沙,乃阴令九江王布等行击之。其八月,布使将击义帝,追杀之郴县。”{30}

九江王遣兵相助项羽讨伐齐王田荣,他本人一直在自己封地,没有参与彭城之战。并且九江王也同样是密谋击杀义帝的从犯,在当时不可能冒被揭露罪行的风险而背叛项羽。“五诸侯”中没有九江王。且刘邦是在兵败彭城之后对九江王使用离间计,之后九江王布才歸顺刘邦。

4.雍

《高祖本纪》:“汉王之败彭城而西,行使人求家室,家室亦亡,不相得。…引水灌废丘,废丘降,章邯自杀。更名废丘为槐里。”{31}

元年八月,刘邦采用韩信之计偷袭雍王。雍王不降,刘邦继续带兵东进,只留有部分士兵围攻雍王。应劭将雍王列为“五诸侯”之一,与彭城之战时雍王仍被刘邦兵马围困废丘的史实相悖,可以直接排除雍王。

5.殷

《高祖本纪》:“下河内,虏殷王,置河内郡。”{32}

《秦楚之际月表第四》:“降汉,卬(殷王)废。”{33}

应劭、如淳、徐广、司马贞、韦昭、颜师古、张守节、吕思勉、顾胤、刘攽、全祖望(甲)、王先谦等人多未将理由列出,但根据《淮阴侯列传》:“汉二年,出关,收魏、河南,韩、殷王皆降。”应是将殷王与其他降汉的诸侯混为一谈,而忽略其中的区别。“废”和“虏”可以说明殷王是战败后被刘邦俘虏的,而且可能基于从前的仇隙“赵别将司马卬方欲渡河入关,沛公乃北攻平阴,绝河津。”{34}他的处境非常不好,刘邦应该不会让他继续领兵。从另一个方面看,“废”字可以理解为“废黜”或“杀死”,加之《汉书·高帝纪》提到彭城之战结束后殷王已死。无论殷王死于何人之手,他是“五诸侯”中的一位诸侯王的可能性十分小。另外全祖望(甲)还提出《史记》、《汉书》相关记载皆有误,刘邦是在殷王死后才废国置郡。此说不知缘由,亦无实证。

6.赵(陈馀)

《张耳陈馀列传》:“陈馀已败张耳,皆复收赵地,迎赵王於代,复为赵王。赵王德陈馀,立以为代王。陈馀为赵王弱,国初定,不之国,留傅赵王,而使夏说以相国守代。

汉二年,东击楚,使使告赵,欲与俱。陈馀曰:‘汉杀张耳乃从。於是汉王求人类张耳者斩之,持其头遗陈馀。陈馀乃遣兵助汉。汉之败於彭城西,陈馀亦复觉张耳不死,即背汉。”{35}

顾胤、刘攽、吴仁傑、全祖望(甲)、王先谦、全祖望(乙)、赵翼、董教增、吴汝纶等多人将赵王列为“五诸侯”之一是因为忽略了五诸侯皆是领兵跟随刘邦进入彭城的。而陈馀只派遣士兵前去彭城,本人并未亲往。另外需要说明的是,吴汝纶将赵王和代王陈馀算作“五诸侯”中的两位诸侯王,这个观点不符合当时的实际情况。陈馀虽然被赵王歇封为代王,但是他并未就国,而是让夏说以相国的身份去封地,自己留在赵国充当决策人的角色。赵王、代王可视为一体。这也从侧面证明陈馀不可能有时间亲自领兵前往彭城。赵王和陈馀也可以排除他们的可能性。

7.常山

《张耳陈馀列传》:“张耳败走,念诸侯无可归者,曰:‘汉王与我有旧故,而项羽又强,立我,我欲之楚。甘公曰:‘汉王之入关,五星聚东井。东井者,秦分也。先至必霸。楚虽强,后必属汉。故耳走汉。”{36}

因陈馀大败张耳,张耳与亲信大臣匆忙商议之后决定投奔刘邦。颜师古等人因有亲信随同张耳归汉就得出既有大臣则应当还有士兵同行的理由过于牵强。况且即使有士兵,在那种情形下,张耳手上不可能还剩有许多兵力。既是“汉王部五诸侯兵”,则张耳也应该不是五诸侯中的一人。

8.燕

全祖望(乙)、董教增、吴汝纶将燕王列入“五诸侯”,但《史记》中并无确切材料表明燕王参与彭城之战。

三、“五诸侯”到底是哪五国

从以上的分析看,汪中、朱希祖的说法是正确的,这需要作一些说明。

1.韩

《史记·秦楚之际月表》:“韩王从汉伐楚。”{37}

项羽所封韩王昌被韩太尉信击败,韩信被刘邦封为韩王。彭城之战中以兵相从刘邦的韩王是韩信。

2.西魏

《高祖本纪》:“三月,汉王从临晋渡,魏王豹将兵从。”{38}

《淮阴侯列传》:“六月,魏王豹谒归视亲疾,至国,即绝河关反汉,与楚约和。”{39}

由此可知,魏王从汉伐楚,应是“五诸侯”中的一位诸侯王。

3.塞、翟

《高祖本纪》:“二年,汉王东略地,塞王欣、翟王翳皆降。”{40}

《淮阴侯列传》:“汉之败卻彭城,塞王欣、翟王翳亡汉降楚。”{41}

《史记》明确提到塞、翟两位诸侯王彭城之战前降汉,汉败之后复降楚,这期间仍然保有诸侯王名号。所以可以确定的是塞王、翟王、两位诸侯当属“五诸侯”之列。

4.河南

《淮阴侯列传》:“汉二年,出关,收魏、河南,韩、殷王皆降。”{42}

《史记》将河南和西魏划归一类,魏王豹主动以兵相从刘邦,那么河南王申阳也应是类似的情况。申阳曾是张耳嬖臣,河南王降汉之时张耳已经归顺刘邦,张耳可能对河南王降汉有一定的推动作用。又因为河南王并未与刘邦的军队发生正面交锋,兵力得以保存,有条件率兵参加彭城之战。

《史记》中的史实材料相比于《汉书》和后人注解则更为详实,可信度较高。通过对《史记》相关记载的分析和一些合理的推测,笔者认为“五诸侯”指的应该是韩、西魏、塞、翟、河南这五位诸侯王。

注释:

①《汉书》卷一,中华书局1962年版、1982年第4次印刷本,36页.

②《汉书》卷一,中华书局1962年版、1982年第4次印刷本,36页.

③参见《项羽本纪》“汉王部五诸侯兵”《集解》、《索隐》。《史记》卷七,中华书局修订本,409-410页.

④《汉书》卷一,中华书局1962年版、1982年第4次印刷本,36页.

⑤《汉书》卷一,中华书局1962年版、1982年第4次印刷本,36页.

⑥参见《项羽本纪》“汉王部五诸侯兵”《集解》。《史记》卷七,中华书局修订本,409-410页。《秦汉兴亡》“汉王以故得劫五诸侯兵”吕思勉注。《秦汉史》第三章,上海古籍出版社1983年版、1983年第1次印刷本,46頁.

⑦《项羽本纪》“汉王部五诸侯兵”《索隐》,《史记》卷七,中华书局修订本,410页.

⑧参见吴人傑《两汉刊误补遗》卷一,《五诸侯》条引刘攽《两汉刊误》语。《两汉刊误补遗》,《知不足齐丛书一》,株式会社中文出版社1980年版、1980年第1次印刷本,154页.

⑨吴人傑《两汉刊误补遗》卷一,株式会社中文出版社1980年版、1980年第1次印刷本,154页.

{10}《全祖望集汇校集注下》,《经史问答》卷九,上海古籍出版社2000年版、2000年第1次印刷本,2002页.

{11}参见《汉书补注》卷一,中华书局1983年版、1983年第1次印刷,33页.

{12}3《全祖望集汇校集注中》,《鲒埼亭外编》卷四〇,上海古籍出版社2000年版、2000年第1次印刷本,1575-1576页.

{13}《陔余丛考》卷五,北京商务印书馆1957年版、1957年第1次印刷本,97页.

{14}《汉书补注》卷一,中华书局1983年版、1983年第1次印刷,32页.

{15}《述学·别录》,辽宁教育出版社2000年版、2000年第1次印刷本,第111页.

{16}参见《史记汉王劫五诸侯兵考》,《齐鲁学报》卷二,1941年,63页.

{17}《吴汝纶全集一》,黄山书社2002年版、2000年第1次印刷本,355页.

{108}《史记》卷七,中华书局修订本,407-408页.

{19}《史记》卷八,中华书局修订本,467页.

{20}《史记》卷七,中华书局修订本,407页.

{21}《史记》卷七,中华书局修订本,407-408页.

{22}《史记》卷七,中华书局修订本,408页.

{23}《史记》卷八,中华书局修订本,466-467页.

{24}《史记》卷八,中华书局修订本,467页.

{25}《史记》卷九十九,中华书局修订本,3295页.

{26}《史记》卷七,中华书局修订本,407页.

{27}《史记》卷七,中华书局修订本,408页.

{28}《史记》卷九十二,中华书局修订本,3169页.

{29}《史记》卷七,中华书局修订本,408页.

{30}《史记》卷九十一,中华书局修订本,3153页.

{31}《史记》卷八,中华书局修订本,470页.

{32}《史记》卷八,中华书局修订本,468页.

{33}《史记》卷十六,中华书局修订本,948页.

{34}《史记》卷八,中华书局修订本,456页.

{35}《史记》卷八十九,中华书局修订本,3132-3133页.

{36}《史记》卷八十九,中华书局修订本,3132页.

{37}《史记》卷十六,中华书局修订本,948-949页.

{38}《史记》卷八,中华书局修订本,468页.

{39}《史记》卷九十二,中华书局修订本,3170页.

{40}《史记》卷八,中华书局修订本,467页.

{41}《史记》卷九十二,中华书局修订本,3170页.

{42}《史记》卷九十二,中华书局修订本,3169页.

参考文献:

[1]司马迁.史记[M].北京:中华书局修订本.

[2]吴人傑.两汉刊误补遗[M].株式会社中文出版社,1980.

[3]王先谦.汉书补注[M].北京:中华书局,1983.