4—6岁汉语儿童被动句习得研究

2017-05-24杨晶晶

杨晶晶

摘 要: 被动句作为一种特殊句式历来受到学者们的广泛关注,国外关于儿童被动句的研究已经取得了不少的成就,但是国外被动句的研究多以横向和纵向跟踪调查法为主,缺少实验性的研究,本研究对4、5、6周岁的20名汉语儿童含有心理动词和活动动词的长短被动句的理解情况进行了探究。结果表示:4、5、6周岁的儿童在短被动句与长被动句的理解上存在差异,短被动句的理解好于长被动句;4、5、6周岁的儿童在理解含有行为动词和心理动词的被动句上存在明显差异,含有行为动词的被动句的理解好于含有心理动词的被动句;从不同发展阶段来看,4岁儿童的表现差于5岁儿童,5岁儿童的表现低于6岁儿童,随着年龄的增加儿童对被动句的理解情况越来越好。

关键词: 汉语儿童 心理动词 活动动词 被动句

一、前人研究

语言里的被动句,历来为语法学者所重视。在以乔姆斯基为代表的生成语法学里,更把被动句看成是“推动语言理论建设的杠杆”,因此在儿童语言发展中被动句的习得也就成为了一个重要问题,国内外对儿童被动句的习得情况进行了大量的研究。

(一)国内研究

国内语言学界对早期儿童被动句习得状况进行了研究的学者主要有周国光、李宇明、孔令达、李向农、王葆华等。周国光(1992)从句法结构间的关系角度研究儿童句法结构习得过程。研究认为,儿童习得句法结构的手段有模仿、替换、扩展、关联及句法同化。他认为,主动句和被动句在句法构成上的区别决定了二者在转换上的不对应性,而二者在句法构成上所要求的条件不同也决定了习得二者的语言基础不同。就动词来说,习得主动句的必要的语言基础是动词的单纯形式或光杆形式;而习得被动句的必要的语言基础则是动词的复合形式,动词附加助词以及主谓短语。

田玮玮(2008)等采用了跟踪调查记录的方法来研究汉语儿童被动句的习得情况,他们表示儿童在2岁左右就能够产出被动句。但是朱曼殊等人(1986)采用儿童表演法,研究了儿童对被动句的理解。结果发现:5岁儿童能够理解被动结构句的得分还比较低,即此时儿童对被动句的理解还比较差;6岁基本能理解被动句,研究者推断6岁可能是儿童理解被动句的关键年龄。

(二)国外研究

国外的研究者对儿童获得被动句的过程作过比较丰富的研究,一致发现儿童总是把从主动句中概括出的一条词序规则:名词-动词-名词,即等于动作者-动作-对象,作为理解被动句的策略。他们假设:在语言上经过较多转换产生的句子或短语,儿童掌握起来就比较困难;由于儿童是在习得主动句之后经过转换而习得被动句的,因而儿童习得被动句要远远晚于主动句。

Bever(1970)研究了2岁到5岁儿童对被动句的理解。3;6岁到4岁儿童的成绩优于随机水平,但年纪稍大的儿童成绩差一点。Maratsos(1974)重复了这个结果,发现3岁到3;6岁的儿童能够理解被动语态,但从3;6岁到4岁儿童对此有困难。

小结:从已有的研究来看,国外关于儿童被动句的研究要早于国内,研究成果也更丰硕,国内的研究相对较少而且以纵向的跟踪调查和语料分析为主,缺少实验的研究。

二、实验研究

(一)研究目的

探究4-6岁汉语儿童被动句的理解情况,被动句被分为长被动句和短被动句两种,两者的差异只在于施事是否出现,长被动句中施事出现,短被动句中施事被省略。同时不论是长被动句还是短被动句中都包含两类动词,一类是行为动词一类是心理动词。

(二)被试的选取

前人研究认为6岁可能是理解被动句的关键年龄(朱曼姝,1986),儿童的发展具有动态性,不同年龄段的语言能力存在一定的差异。因此本研究选择了4-6周岁的儿童作为被试,一方面可以为儿童掌握被动句的年龄提供支持,另一方面可以揭示出儿童语言发展的动态过程。

20名被试都生活在我国东北部的吉林省,他们都在同一所有幼儿园学习,母语为汉语而且语言能力、听力、智力正常。20名被试按年纪分为三组,其中4周岁的被试8名,5、6周岁的被试各6名,男女各半。

(三)实验材料

测试中所使用的被动句均为有标志的被动句,测试题目中包含两种动词(行为动词和心理动词)、两种句式(长被动句和短被动句)。行为动词是指有外在可被观察到动作的动词,而心理动词是指包含了心理活动在内,外在不可观察到的。也就是说行为动词的动作行为是可见的而心理动词是不可见的。短被动句的结构是NP(受)+VP,長被动句是NP(受)+VP+NP(施),由此可见长被动句和短被动句在语法结构上的主要区别是是否有施事。每一种句式包含10个动词,行为动词与心理动词各半,一共有20道测试题目,其中包括10道短被动句10道长被动句。鉴于被试年龄比较小,所以选择的行为动词和心理动词尽量是被试所熟悉的,如果被试不熟悉在实验过程中主事将会向被试讲解。在短被动句和长被动句中所使用的行为动词与心理动词是一致的,但是施事与受事的位置是随机调整的,施事与受事都具有生命性。

实验中所使用的心理动词和行为动词:

长被动句(1、2)和短被动句(3、4)的例子:

1.喜羊羊被美羊羊喜欢了。

2.灰太狼被美羊羊讨厌。

3.小红被推下水。

4.小明被赶出门外。

(四)实验过程

实验采用的是句图匹配任务,要求被试根据引导语选出与目标句相一致的图片。用PPT向被试展示10幅图片,由主事向被试解说图片中的内容,例如短被动句中:“小红被背下山”引导语:看一看,第一张图是小明背着小红下山,第二张图是小红背着小明下山,哪张图是“小红被背下山”?根据被试所选记录下图片的序号,若与答案相符则记1分,不相符记0分。长被动句中:“小明被小红背下山”,引导语:第一张图是小明背着小红,第二张图是小红背着小明下山,哪一张是“小明被小红背下山”?最后使用SPSS软件将实验数据进行统计分析。

三、实验结果

(一)正确率

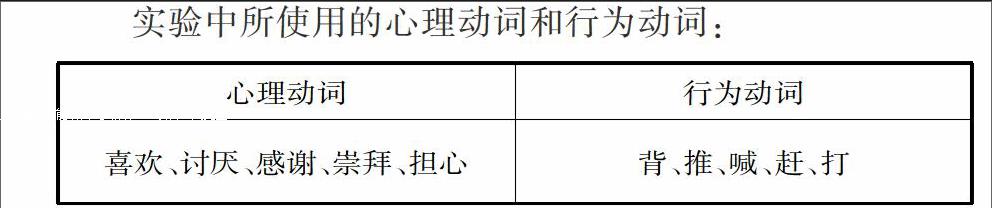

从整体上看,在纵轴为得分,横轴为被试年龄的条形统计图中随着年龄的增加儿童对被动句的理解越来越好。

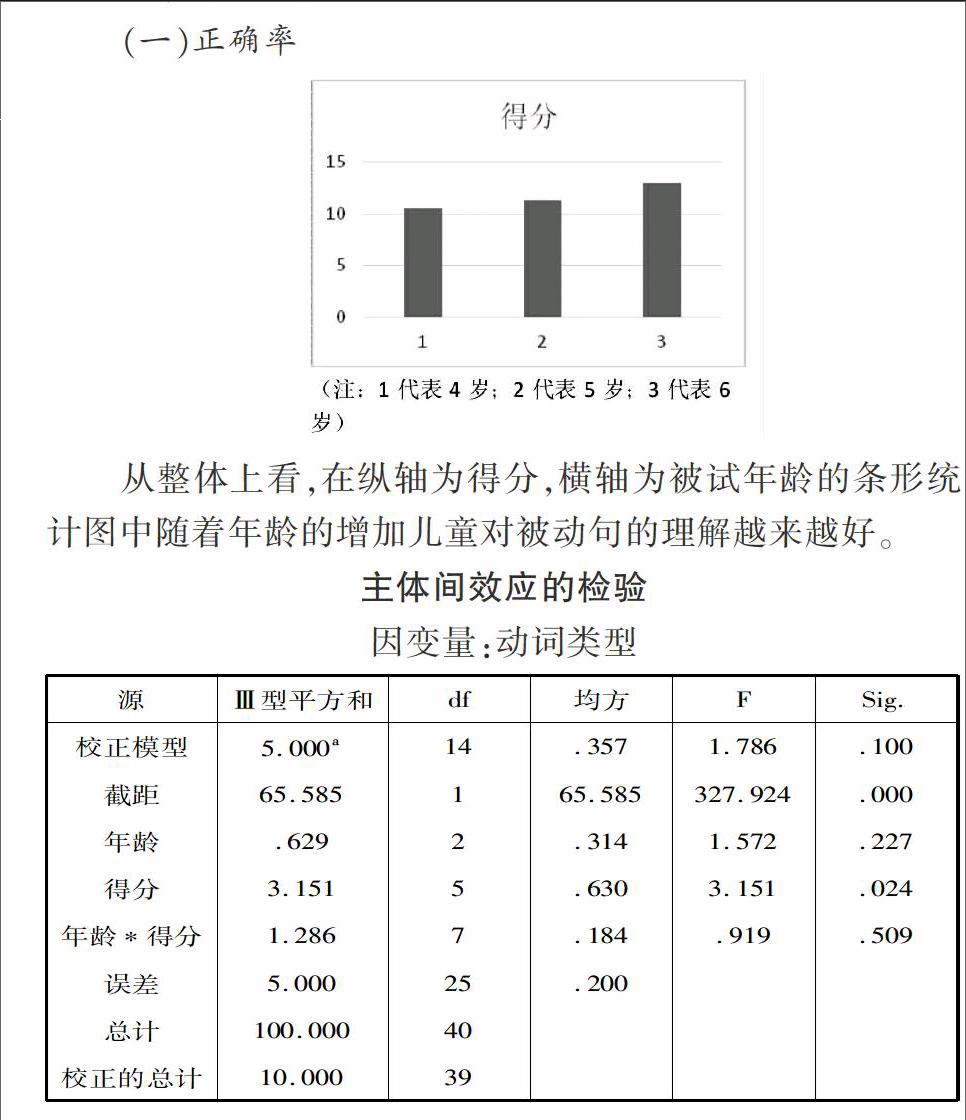

主体间效应的检验

因变量:动词类型

a.R方=.500(调整R方=.220)

以正确得分为因变量,年龄为变量进行单因素方差分析结果表示年龄主效应显著,p=0.024<0.05,也就是说4、5、6周岁的儿童对被动句的掌握情况从整体上看存在显著差异;年龄与得分的交互项中p=0.509>0.05即年龄与得分的交互作用不显著,不存在交互作用。通过折线图我们可以看到年龄越大得分越高整体呈现一个上升趋势,这也就表明儿童对被动句的理解情况随着年龄的增加而越来越好。

(二)句式

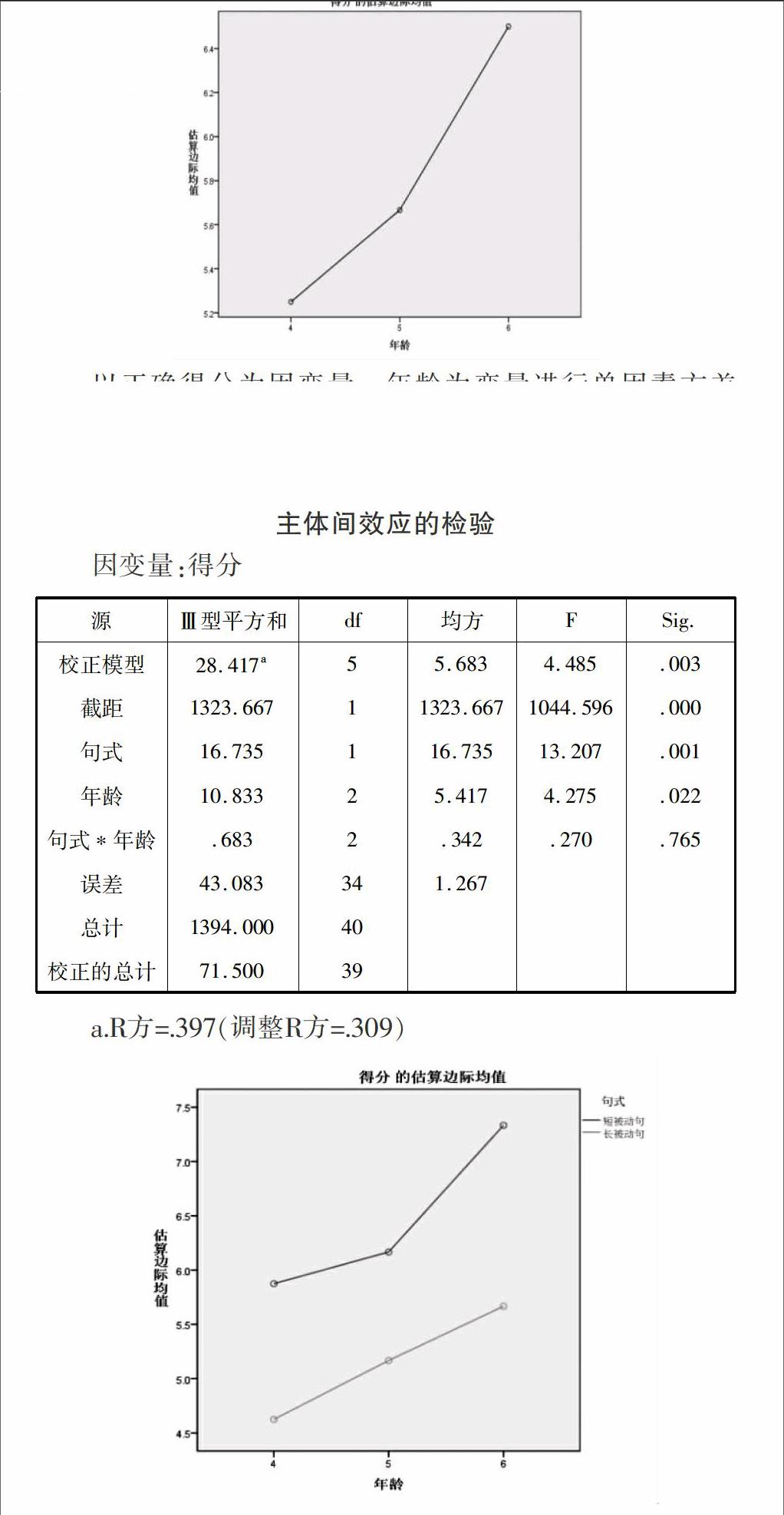

主体间效应的检验

因变量:得分

a.R方=.397(调整R方=.309)

以句式为自变量,得分为因变量的单因素方差分析显示句式主效应显著p=0.001<0.05,也就是说而儿童对长被动句和短被动句的理解情况是存在差异的,短被动句的理解好于长被动句。通过折线图可以看出4、5、6周岁儿童的得分中,长被动句与短被动句的得分差异显著,长被动句的得分低于短被动句,而且随着年龄的增长对两种被动句式的掌握情况都呈现上升趋势。

(三)动词类型

主体间效应的检验

因变量:得分

本研究的另一个目的在于考察4、5、6周岁儿童对含有不同类型动词的被动句的理解情况。以动词类型为自变量,得分为因变量的单因素方差分析结果显示,动词类型主效应显著,p=0.0001<0.05,也就是说儿童对含有行为动词和心理动词的被动句的理解是存在显著差异的,含有行为动词的被动句的理解好于含有心理动词的被动句。从折线图中我们可知,行为动词的得分不论是在在哪一个年龄的儿童中都要显著高于心理动词,而且随着年龄的不断增加儿童不论是对含有行为动词还是心理动词的被动句的理解都越来越好。

四、讨论分析

(一)长被动句和短被动句存在差异的原因

1.工作记忆:在本次实验中所选取的被动句都是有标志被动句,而且考虑了施事与受事的生命性,所以二者主要的差别在于句式中的施事是否出现。长被动句所需要的工作记忆能力强,而年龄较小的儿童还不能够满足更长的工作记忆能力,因此在得分上会表现的比较差。

2.施事与受事的对应关系:儿童首先学会的句式是主动句,即N(施事)+N(受事)的情况。但是在被动句中N(受事)+N(施事),这与主动句是完全相反的,而且由于施事和受事都是具有生命性的,这可能会使儿童产生混淆无法分辨出哪一个施事哪一个是受事,但是年纪大一些的儿童已经习得了被动句,所以施事与受事的判断上难度会降低。

(二)行为动词和心理动词存在差异的原因

1.定义:行为动词是实义动词,是表示外在行为动作的的词。这样的动词往往具有明显的行为动作,这是可见的。心理动词表示的是一种心理活动,虽然也是动词但一般是内心或者情感上的变化,是一种内在的活动,不能够被看到。从定义上我们就能够知道一个是外在的,一个是内在的,内外的可感受性也许就是造成儿童习得上存在差异的原因之一。

2.习得顺序:行为动词的出现往往伴随这相应的行为动作,而心理动词的出现往往是情感或心理上的变化,要想让人们感受到这种变化就需要通过一系列的行为动作来体现。因此儿童在习得心理动词之前必须需要先习得行为动词来作为基础和媒介,所以行为动词的习得情况要好于心理动词。

五、不足之处

1.没有考察被试对行为动词和心理动词的掌握情况,而且在实验材料的选取上使用的被字句都是带标志的被动句,没有考虑到无标志被动句,这对于被动句的考察不够全面,而且在讨论分析上不够深入。

2.由于实验设计上的限制,被动句的产出实验难以控制,因此本研究只考察了儿童对被动句的理解情况,缺乏产出研究是本研究存在的一个遗憾。

3.实验材料的制作上存在一定的问题,可能有的图片不能够很好地表达出目标句的含义也就是说图片的形象性不够。

4.由于实验的场所不够足够的安静又有家长的陪伴,可能会对被试答案的选择产生一定的干扰。

六、小结

通过对4-6岁的汉语儿童不同类型被动句的研究发现,不论是在哪一种被动句的理解上4岁儿童的表现都差于5岁儿童,5岁儿童的情况差于6岁儿童,但是隨着年龄的增长儿童理解被动句的能力在逐步提高。

不同类型被动句的掌握情况存在一定的差异,短被动句的理解好于长被动句、含有行为动词的被动句好于含有心理动词的被动句。本研究认为这是由于儿童身心发展的原因导致的,儿童的记忆能力在不同的年龄段存在差异,这会影响儿童对不同长短被动句的理解。而含有行为动词和心理动词的被动句理解上的差异是由于,心理动词本身的抽象性导致理解含有心理动词的被动句的表现差于含有活动动词的被动句。

参考文献:

[1]李允玉.被动句对动词的选择[J].上海大学学报,2007.

[2]王红厂.近十年心理动词研究综述[J].青海师专学报,2004.

[3]张积家,陆爱桃.汉语心理动词的组织和分类研究[J].华南师范大学学报,2007.

[4]张全生.现代汉语心理活动动词的界定及相关句型初探[J].语言与翻译(汉文),2001.

[5]尹戴忠.汉语动词研究综述[J].洛阳师范学院学报,2007.

[6]王红斌.现代汉语心理动词的范围和类别[J].晋东南师范专科学校学报,2002.

[7]周国光.儿童语言中的被动句[J].语言文字应用,1992.

[8]靳洪刚.语言获得理论研究[J].北京,1997.

[9]段妞妞.汉语儿童行为动词与心理动词被动句习得研究[D].湖南大学硕士论文,2014.