计划生育政策对家庭收入和消费的影响效应研究

2017-05-23黄匡时

贺 丹,黄匡时

(中国人口与发展研究中心,北京100081)

政策分析

计划生育政策对家庭收入和消费的影响效应研究

贺 丹,黄匡时

(中国人口与发展研究中心,北京100081)

基于中国家庭发展追踪调查数据,通过对家庭中1980年以后出生人数及其兄弟姐妹情况构造了六类不同计划生育特征属性的家庭类型,采用多分类logistic回归考察了计划生育政策对家庭收入和消费的影响效应。统计结果表明,在新构造的家庭类型中,纯独生子女家庭的人均收入是纯非独生子女家庭人均收入的1.86倍、人均消费是纯非独生子女家庭的1.4倍。但通过回归统计发现,纯非独生子女家庭的人均收入比纯独生子女家庭的人均收入低,而人均消费比纯独生子女家庭略高。可见,计划生育政策对家庭经济收入具有提升效应,而对家庭消费却有一定程度的拉低效应。

计划生育;家庭追踪调查;家庭收入;家庭消费

一、引 言

1980年9月,中共中央发表《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,提倡一对夫妇只生育一个孩子。1982年9月,党的“十二大”正式把计划生育确定为基本国策,同年12月写入《宪法》。此后,我国开始长达30多年以独生子女为主的计划生育政策。[1]当然,计划生育政策也根据形势的变化而不断完善。继“双独两孩”政策之后,2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”。2015年12月27日,全国人大常委会表决通过了《人口与计划生育法修正案》,“全面二孩”于2016年1月1日起正式实施。这意味着我国独生子女政策的终结。

回顾计划生育政策的历史进程,学界普遍认为,计划生育政策自实施以来,成就巨大,有效控制了人口过快增长,大大缓解了人口与资源环境的压力,使国家用于新增人口的消费减少,从而加速资金积累,形成一个劳动力资源相对丰富、抚养负担轻、对经济发展十分有利的“人口红利”期。学界关于计划生育政策对宏观经济影响的研究较多,比如汪伟运用中国1989-2007年的分省面板数据进行计量分析,发现出生率下降会提高国民储蓄率与人均GDP的增长率。[2]张国旺和王孝松在新古典经济增长模型中纳入教育人力资本因素,构建了人口增长率和人口抚养比对经济增长影响的理论模型,并使用中国29个省区1990-2010年的面板数据对模型进行了经验检验,研究发现计划生育政策通过控制人口出生率降低了抚养比和人口增长率,有利于人力资本的积累,为中国的经济增长作出了贡献。[3]当然,也有学者研究发现,由计划生育政策直接造成的低生育率也带来了人口老龄化等结构问题,正对中国经济产生消极影响。[4-5]

不过,鲜有学者从微观家庭角度来考察计划生育政策的经济效应,主要原因是缺乏这方面的数据。国家卫生计生委于2014年在全国31个省(区、市)开展中国家庭发展追踪调查,获得了32 500个家庭的样本数据。[6]这为从家庭层面来分析计划生育政策的经济效应提供了数据支持。本研究将从家庭层面分析计划生育政策对家庭收入和消费的影响效应。

二、方法与数据

(一)研究思路与方法

本研究重点关注受计划生育政策影响的家庭。考虑到1980年以后才开始实施计划生育政策,因此,如果家庭中纯为1980年(不包括1980年)之前出生的成员,将被排除在外。本研究所选择的家庭必须至少有一名成员为1980年(含1980年)之后出生的,这样的家庭总共有19 863个。

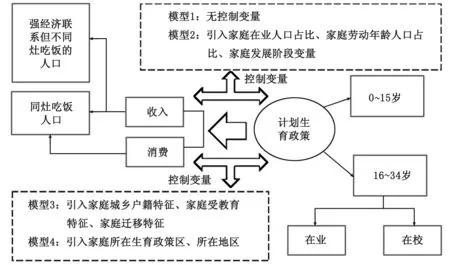

本研究重点关注计划生育政策的家庭经济效应,即关注计划生育政策对家庭收入和消费的影响效应,因此,本研究的自变量为计划生育政策,因变量为家庭收入和家庭消费。为避免家庭规模的影响,本研究将因变量定义为人均家庭收入和人均家庭消费。为避免其他因素对计划生育政策的影响,本研究引入一系列家庭变量为控制变量。在引入控制变量的时候采取分步纳入的方法,由此形成四个模型:模型1为无控制变量模型;模型2为引入家庭劳动年龄人口占比、家庭在业人口占比、家庭发展阶段变量;模型3为引入家庭城乡户籍特征、家庭受教育特征、家庭迁移特征;模型4为引入家庭所在生育政策区、所在地区。本研究框架见图1。

图1 计划生育政策对家庭经济影响效应的研究框架

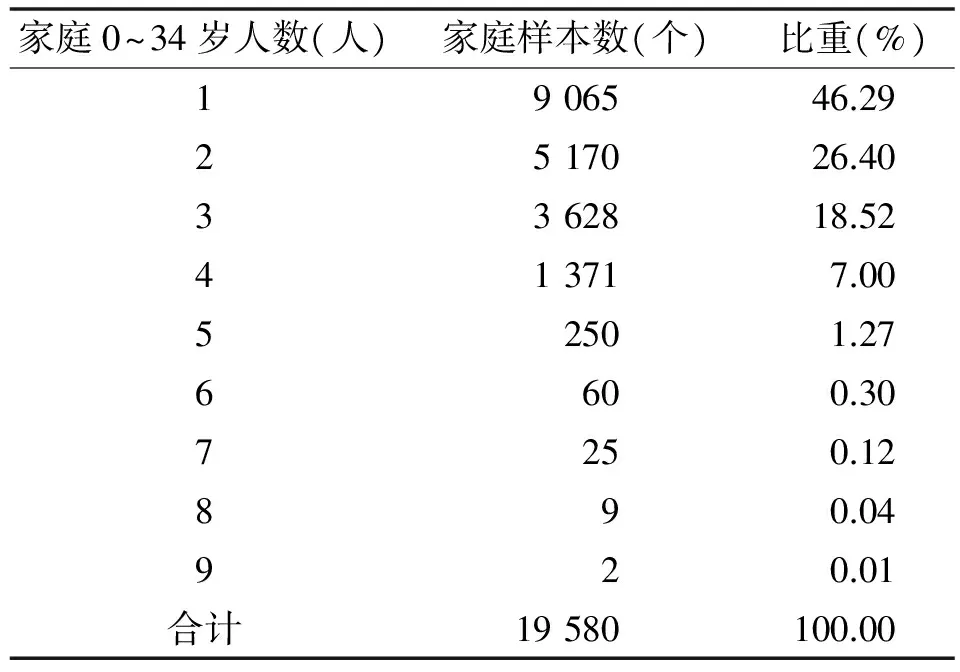

家庭0~34岁人数(人)家庭样本数(个)比重(%)1906546.292517026.403362818.52413717.0052501.276600.307250.12890.04920.01合计19580100.00

注:本表的研究样本为符合两个条件的家庭:(1)家庭 人口限于同灶吃饭或有强经济联系但不同灶吃饭的家庭 成员;(2)家庭有0~34岁且为汉族的人口。

表2 不同计划生育政策属性的样本分布

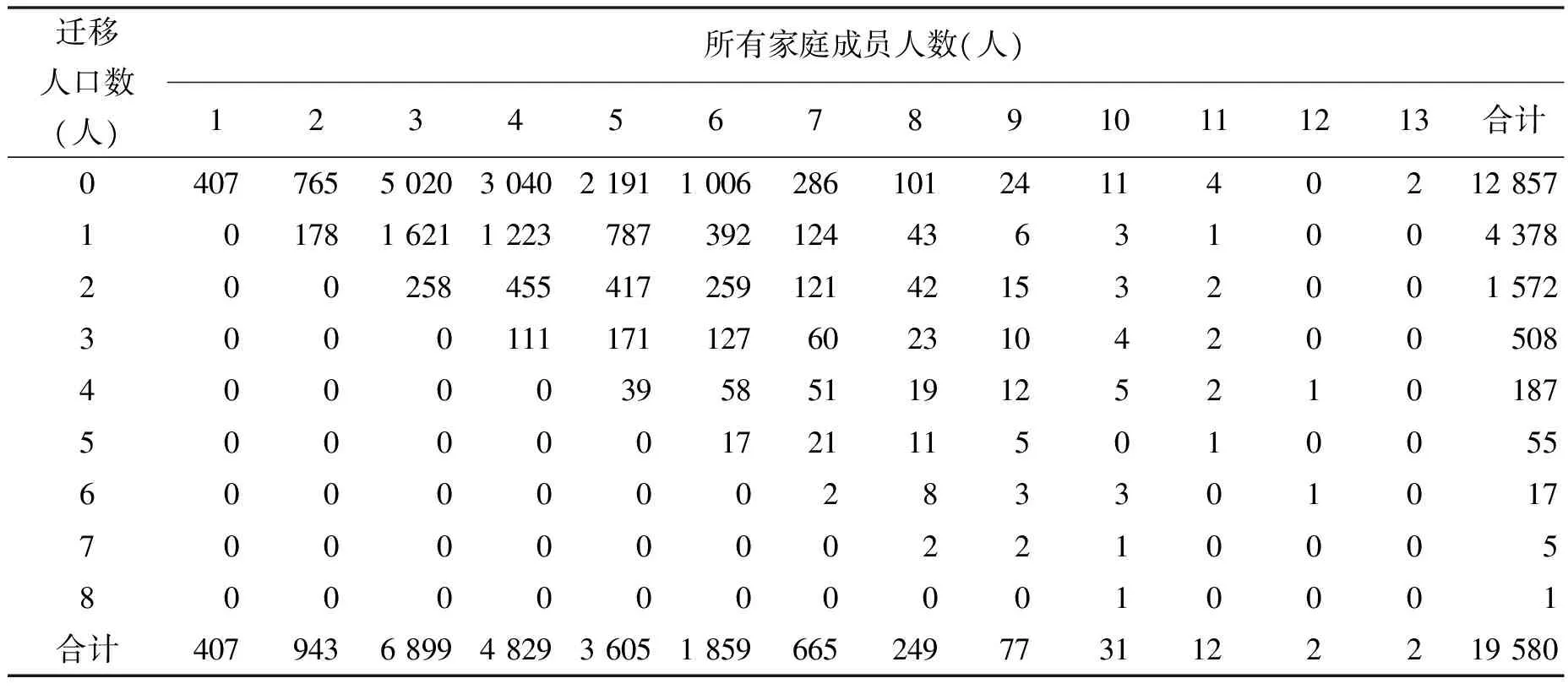

(二)数据处理

1.因变量数据处理。在人均收入和人均消费两个因变量中,删除家庭消费和家庭收入均缺失的样本后,对家庭收入或家庭消费部分缺失的样本采取家庭消费和家庭收入互相回归填补方法进行缺失值处理,最终得出有效样本总量为19 580个(见表1)。

2.自变量数据处理。根据家庭0~34岁成员是否拥有兄弟姐妹来区分家庭的计划生育政策属性,将家庭分为六类:一是纯非独生子女家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,且所有0~34岁的汉族人口均有2个及以上兄弟姐妹;二是非独生子女为主家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,在0~34岁的汉族人口中一半以上的人口有2个及以上的兄弟姐妹,但不包括纯非独生子女家庭;三是非独生子女为少数家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,但是在0~34岁的汉族人口中有2个及以上兄弟姐妹家庭成员的并非多数,最多只有一半的0~34岁人口带有非独生子女特征;四是纯独生子女家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,但家庭0~34岁的汉族人口全部为独生子女;五是独生子女为主家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,但家庭0~34岁的汉族人口中属于独生子女的成员居多,占一半以上;六是计划生育特征不明显家庭,即家庭有多个0~34岁的汉族人口,但是家庭0~34岁的汉族人口中没有人有2个及以上兄弟姐妹,但也不能确定其是否为独生子女,也就是说其计划生育特征不是很明显,是前面五种情况之外的家庭。本研究不同计划生育政策属性的样本分布见表2。

3.控制变量数据处理。控制变量分为三类:一是家庭成员的劳动年龄特征(家庭劳动年龄人口占比)、就业属性特征(家庭在业人口占比)以及与计划生育政策有关的人口劳动年龄特征(家庭发展阶段变量),二是家庭城乡户籍特征、家庭受教育程度特征、家庭迁移特征,三是家庭所在的地区及其计划生育政策特征。

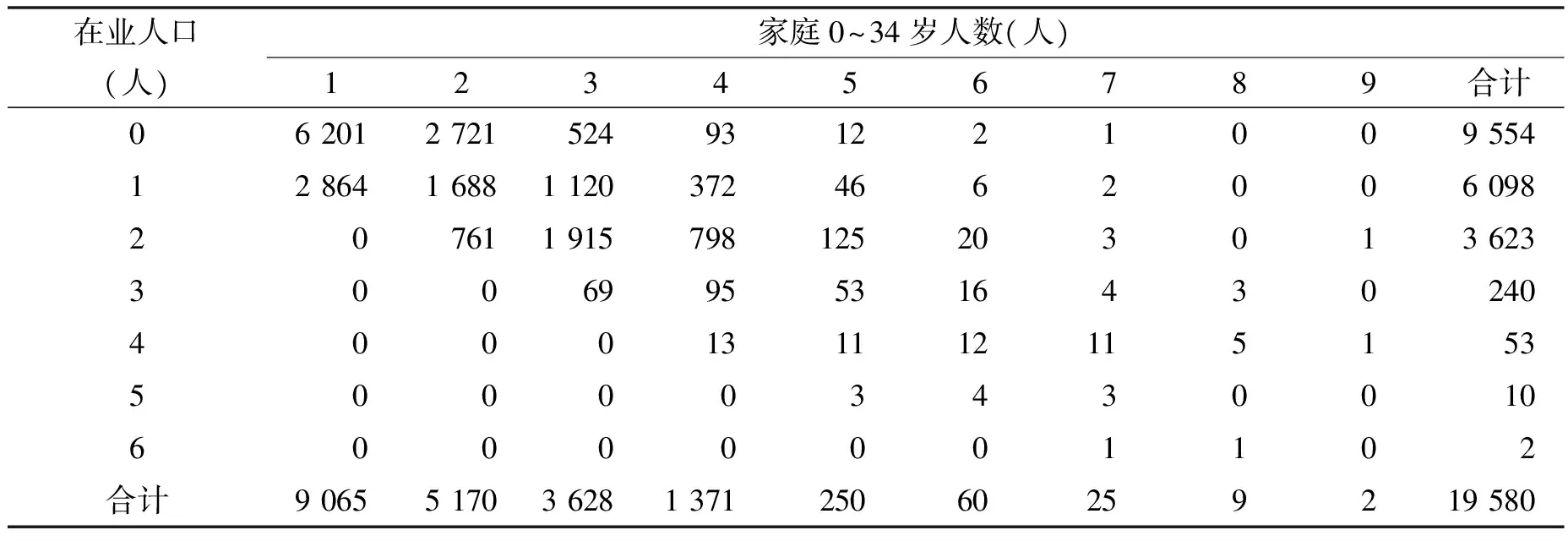

家庭成员的劳动特征变量主要包括劳动年龄人口(16~60岁)占所有家庭成员的比重和家庭0~34岁在业人口的占比。此外,本研究根据家庭成员中1980年及以后出生人口的就业特征来区分五类家庭:一类为纯抚养型家庭,即家庭0~34岁的汉族人口中无一人在就业状况,都处于被抚养状况;二是以抚养为主的家庭,即家庭0~34岁的汉族人口中少数(不到一半)人口在就业状况,多数人口处于被抚养状况;三是半抚养半就业家庭,即家庭0~34岁的汉族人口中一半为就业状况,另一半为被抚养状况;四为以就业为主的家庭,即家庭0~34岁的汉族人口中多数(超过一半)人口处在就业状况,少数人口处于被抚养状况;五为纯就业家庭,即家庭中所有0~34岁的汉族人口均处于就业状况。本研究家庭中0~34岁不同人数的在业人口分布情况见表3。

表3 家庭0~34岁不同人数的在业人口分布

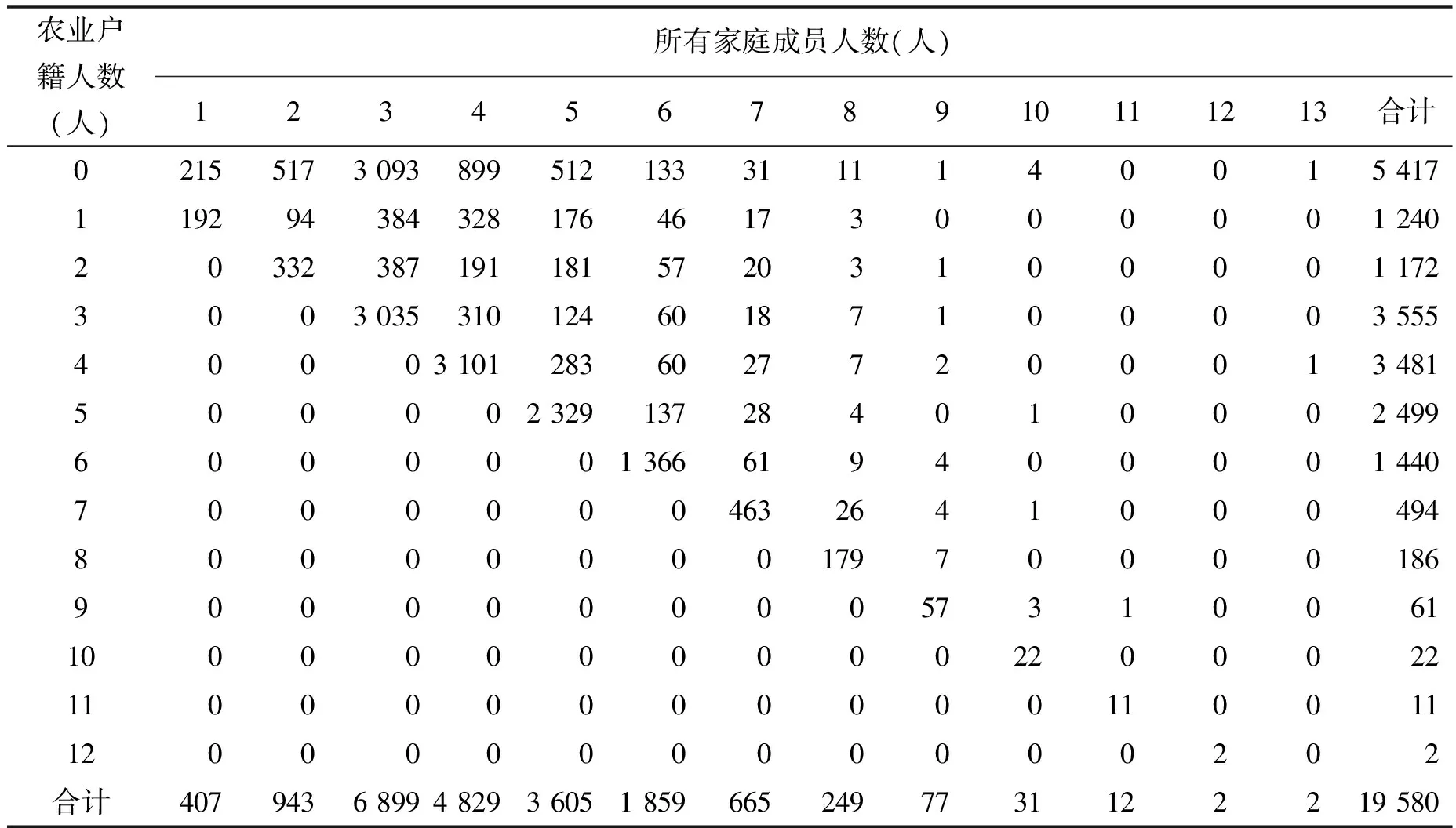

家庭城乡特征可根据家庭所有成员的户籍组合分为五类家庭:一是纯城镇户籍家庭,即所有家庭成员都是城镇户籍;二是多数为城镇户籍的家庭,即家庭成员中半数以上人口为城镇化户籍;三是半城镇半农村户籍家庭,即家庭成员中一半为城镇化户籍,另一半为农村户籍;四是多数为农村户籍的家庭,即家庭成员中半数以上人口为农村户籍;五是纯农村户籍家庭,即全部家庭成员都为农村户籍。不同家庭规模的农业户籍人口分布情况见表4。

表4 不同家庭规模的农业户籍人口分布

本研究将家庭的受教育程度转化为受教育年限,并把每个家庭成员的受教育年限加总作为家庭受教育总年限,再将受教育总年限除以家庭人口规模,获得家庭人均受教育年限。

针对家庭内迁移人口的数量,家庭迁移分为三类:一是非迁移家庭,即家里没有人口处于流动;二是迁移型家庭,即家里有至少一半及以上的人口在流动;三是少数迁移家庭,即家里有迁移人口但只是少数,不到家庭人口的一半。本研究不同家庭规模的流动人口分布见表5。

表5 不同家庭规模的迁移人口分布

在区域特征上,将家庭所在地区区分为东北部、东部、中部和西部四类,并区分生育政策类型,即1孩政策区、1.5孩政策区、2孩政策区。

(三)数据描述

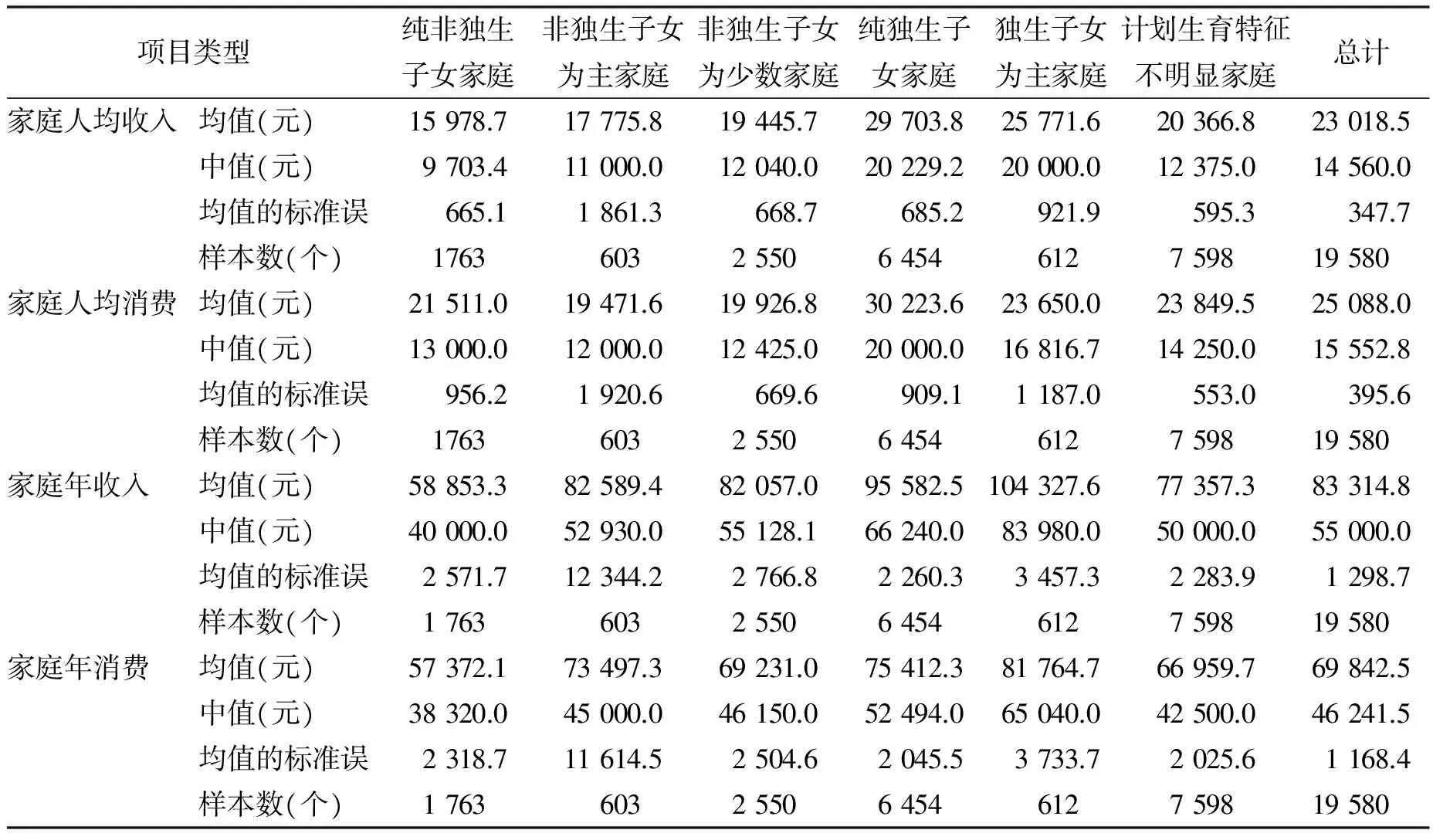

表6显示,纯非独生子女家庭的年收入均值为58 853.3元,而纯独生子女家庭的年收入均值为95 582.5元,后者约为前者的1.62倍。在人均收入上,纯非独生子女家庭的人均收入均值为15 978.7元,而纯独生子女家庭的人均收入均值为29 703.8元,后者约为前者的1.86倍。从人均收入来看,纯非独生子女家庭和纯独生子女家庭都有扩大的趋势。

从消费来看,纯非独生子女家庭的年消费均值为57 372.1元,而纯独生子女家庭的年消费均值为75 412.3元,后者约为前者的1.3倍。在人均消费上,纯非独生子女家庭的人均消费均值为21 511.0元,而纯独生子女家庭的人均消费均值为30 223.6元,后者约为前者的1.4倍。从人均消费来看,纯非独生子女家庭和纯独生子女家庭也有扩大的趋势。

三、分析与讨论

(一)模型建构

本研究建构四个模型:模型1为无控制变量模型,模型2是在无控制变量模型的基础上引入家庭劳动年龄人口占比、家庭在业人口占比、家庭发展阶段变量,模型3是在模型2的基础上引入家庭城乡户籍特征、家庭受教育特征、家庭迁移特征,模型4是在模型3的基础上再引入家庭所在地区及其计划生育政策区特征。

模型1的基本公式为:

(1)

模型2的基本公式为:

(2)

模型3的基本公式为:

(3)

模型4的基本公式为:

与收入相对应,家庭消费也对应四个模型。只需将人均收入替换为人均消费,并在模型2、模型3、模型4中添加家庭总收入和家庭人均收入两个变量。

(二)结果分析

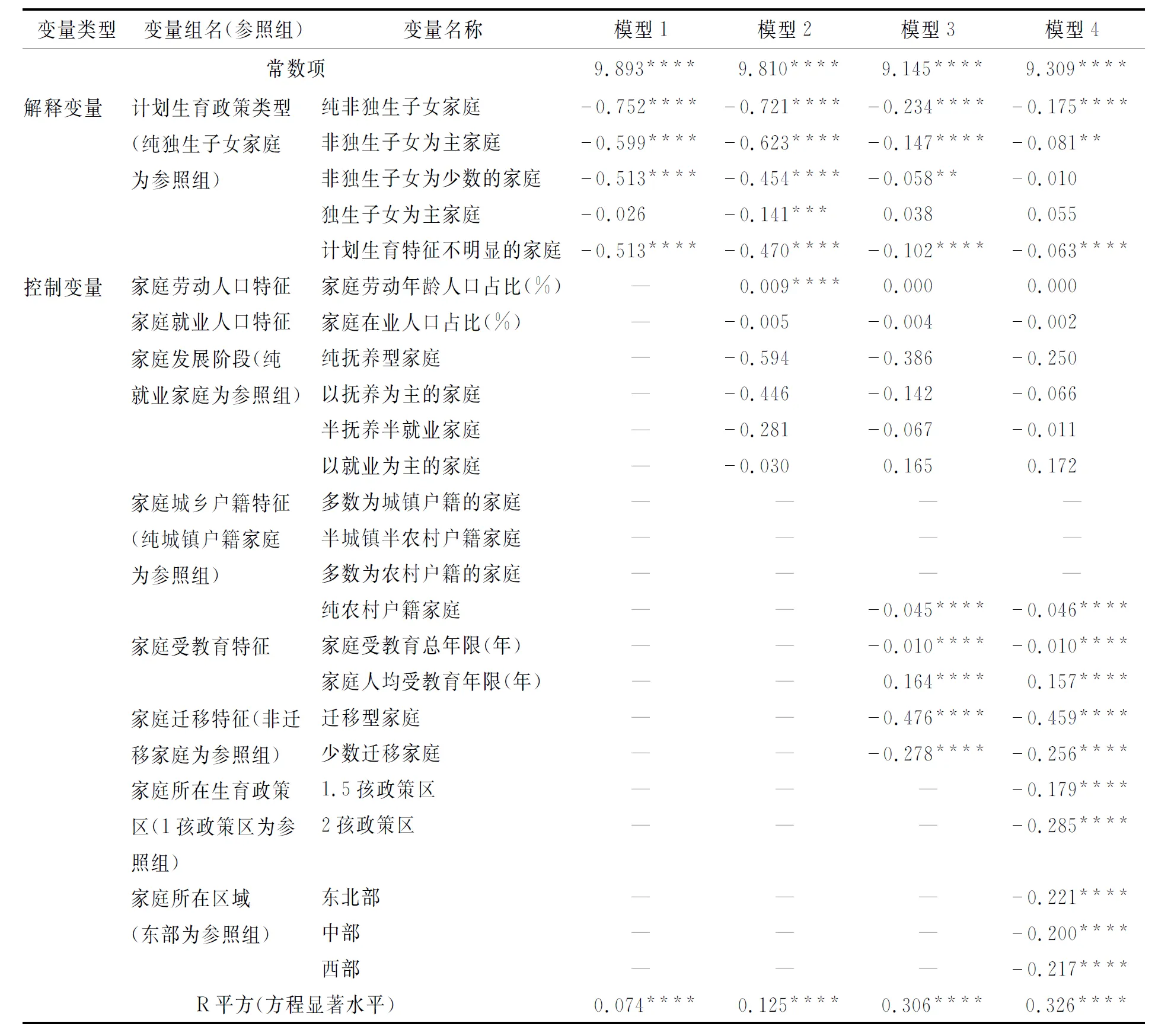

从收入来看,回归结果表明,四个模型中,纯非独生子女家庭与纯独生子女家庭的人均收入存在显著差异(见表7)。在模型1中,纯非独生子女家庭的人均收入是纯独生子女家庭的人均收入的47.1%,不到一半。引入家庭劳动特征等控制变量后(模型2),纯非独生子女家庭的人均收入是纯独生子女家庭的人均收入的48.6%,也不到一半,这说明,引入的控制变量对两者差异的影响不大。再引入家庭城乡户籍特征、家庭受教育特征和家庭迁移特征后(模型3),纯非独生子女家庭的人均收入是纯独生子女家庭的人均收入的79.1%,接近80%。可见,家庭城乡户籍特征、受教育特征和迁移特征对两者差异的影响很大。再将家庭区域特征因素引入后(模型4),纯非独生子女家庭的人均收入是纯独生子女家庭的人均收入的83.9%。

表7 计划生育政策对家庭人均收入的影响效应回归结果

注:0.001显著水平标记为****,0.01显著水平标记为***,0.05显著水平标记为**,0.1显著水平标记为*。

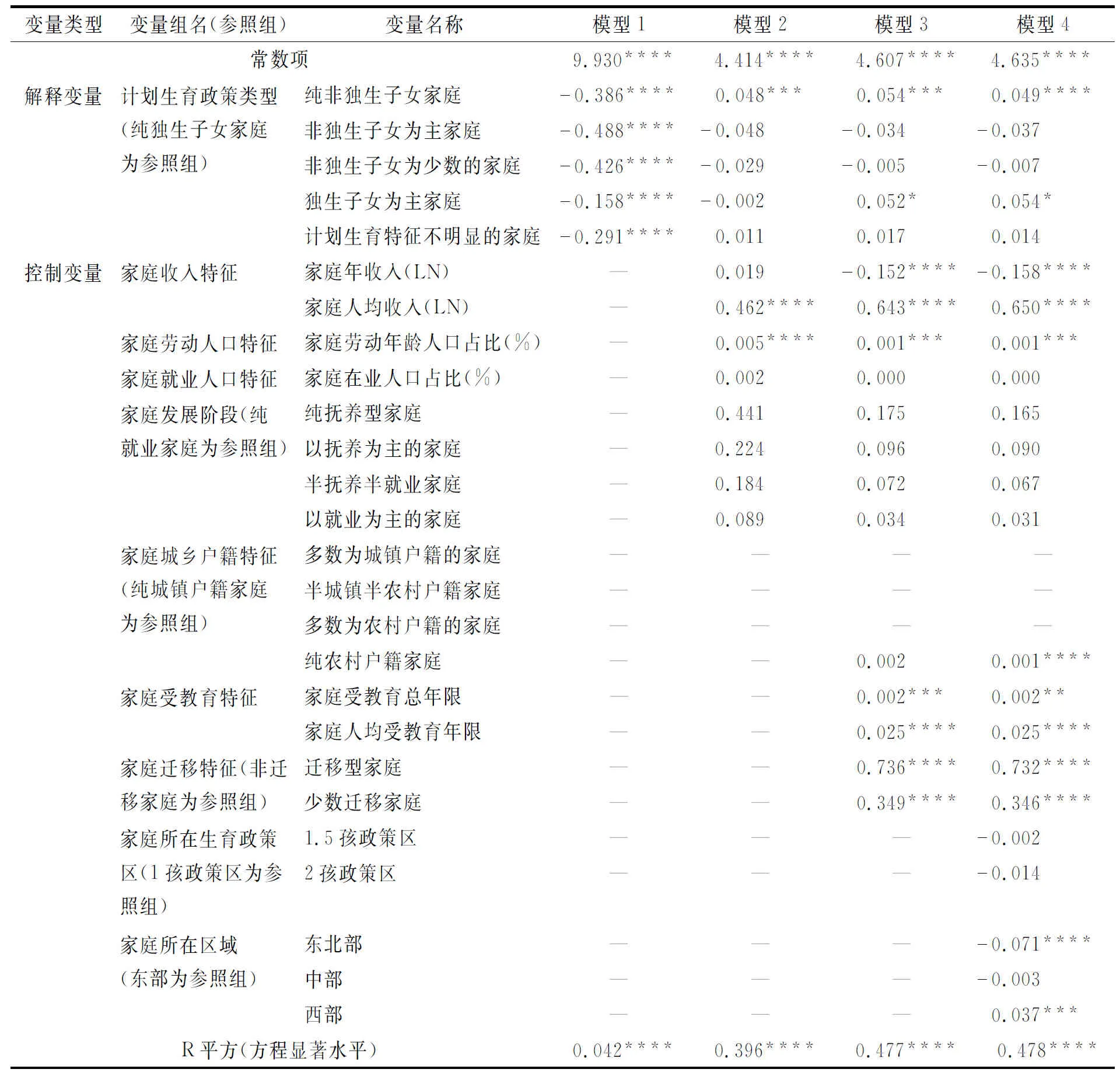

从消费来看,回归结果表明,四个模型中,纯非独生子女家庭与纯独生子女家庭的人均消费存在显著差异(见表8)。在模型1中,纯非独生子女家庭的人均消费是纯独生子女家庭的人均消费的68.0%,接近70%。但是引入家庭收入、家庭劳动特征等控制变量后(模型2),纯非独生子女家庭的人均消费是纯独生子女家庭的人均消费的1.05倍。再引入家庭城乡户籍特征、家庭受教育特征和家庭迁移特征后(模型3),纯非独生子女家庭的人均消费是纯独生子女家庭的人均消费的1.06倍。再将家庭所在区域特征因素引入后(模型4),纯非独生子女家庭的人均消费是纯独生子女家庭的人均消费的1.05倍。由此可见,引入控制变量后,纯非独生子女家庭的人均消费比纯独生子女家庭的人均消费多。

对比收入和消费结果,可以发现,纯独生子女家庭的人均收入比纯非独生子女家庭的人均收入高,但是纯独生子女家庭的人均消费比非独生子女家庭的人均消费略低。这说明,同等家庭条件和阶段下,特别是当独生子女和非独生子女都处于抚养阶段,多个孩子家庭的人均消费比单个孩子家庭的人均消费高,也就是说,在孩子消费上并不存在规模效应,即孩子越多家庭的人均消费高于孩子越少家庭的人均消费。

表8 计划生育政策对家庭人均消费的影响效应回归结果

注:0.001显著水平标记为****,0.01显著水平标记为***,0.05显著水平标记为**,0.1显著水平标记为*。

四、结论和讨论

本研究基于中国家庭发展追踪调查数据,从家庭层面分析计划生育政策的经济效应,结果得出:计划生育政策对家庭经济收入有提升效应,而对家庭消费却有一定程度的拉低效应。从样本来看,纯独生子女家庭的人均收入是纯非独生子女家庭的人均收入的1.86倍。从回归统计来看,纯非独生子女家庭的人均收入比纯独生子女家庭的人均收入低。由此可见,执行计划生育政策家庭的人均收入高于不执行计划生育政策家庭的人均收入,也就是说,计划生育政策有助于提升家庭收入。这种提升机制可能来自两个因素:一是因为执行计划生育政策,育龄妇女、丈夫和父母等家庭成员从生育、抚养、照顾二孩或者多孩中解脱出来,有更多时间用于工作和创业,因此,少生有助于家庭收入的增加;二是因为执行计划生育政策,家庭有更多的资金用于投资,而不是用于生育抚养二孩或多孩,因此,少生有助于提高家庭的储蓄率和投资率。

从样本来看,纯独生子女家庭的人均消费是纯非独生子女家庭的人均消费的1.4倍,但是引入控制变量后,回归结果表明,纯非独生子女家庭的人均消费比纯独生子女家庭的人均消费略高。这意味着,当孩子处于抚养阶段,家庭出生人口的增加并不会带来人均消费的规模效应,即出生人口越多,人均消费并非越低。其原因可能是:孩子越多,可能衍生出来更多的额外消费,比如单个孩子可能不会请保姆,而当有两个孩子的时候更可能会请保姆;又如单个孩子的时候可能不会买某个玩具,但是有两个孩子的时候可能会买更多的玩具;此外,儿童6~15岁时,通常需要有自己的私人空间,如果有两个孩子,家庭往往会考虑购买更多房间的房子,从而增加家庭人均消费。

[1] 苏杨,尹德挺,黄匡时.改革开放三十年中国人口政策回顾与展望[J].当代中国人口,2008(5):34-40.

[2] 汪伟.计划生育政策的储蓄与增长效应:理论与中国的经验分析[J].经济研究,2010(10):63-77.

[3] 张国旺,王孝松.计划生育政策是否促进了中国经济增长?——基于教育人力资本视角的理论和经验研究[J].中南财经政法大学学报,2014(3):3-11.

[4] 江涛.计划生育政策对经济影响的述评与思考[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013(3):130-133.

[5] 濮雪莲.计划生育政策对我国经济发展效应研究[J].中国青年研究,2012(11):24-27.

[6] 国家卫生计生委家庭司.中国家庭发展报告2015[M].北京:中国人口出版社,2015:35-78.

[责任编辑:林丽芳]

Study on Effect of Family Planning Policyon Household Income and Consumption

HE Dan,HUANG Kuang-shi

(China Population and Development Research Center, Beijing 100081, China)

Based on the survey data of Chinese family development, by the number of births after 1980 and their siblings in the family to construct 6 family types of different family planning attributes, and using logistic regression, the effect of family planning policy on household income and consumption is analyzed. The statistical results show that in the newly constructed family type, the average per capita income of only one child families is 1.86 times of that of the non only child families, and the per capita consumption is 1.4 times of that of the non only child families. However, through the regression statistics, we found that the per capita income of pure non only child families is lower than that of only one child families, and the per capita consumption is slightly higher than that of only one child families. It can be seen that the family planning policy has a promotion effect on family economic income, but has a certain degree of low effect on household consumption.

family planning; family development follow-up survey; family income; household consumption

2017-01-20

国家社会科学基金重点项目(16ZDA089)

贺 丹(1969—),女,土家族,湖南龙山人,中国人口与发展研究中心主任; 黄匡时(1981—),男,江西兴国人,中国人口与发展研究中心副研究员。

C924;F126

A

1674-3199(2017)03-0075-09