上海老兵,27年机枪弹壳的生死情缘

2017-05-23江宁璐

□ 江宁璐

上海老兵,27年机枪弹壳的生死情缘

□ 江宁璐

姚惠涛保存着当年战场上的照片

上海老兵姚惠涛27年来为战友坚守在战场上订下的“生死盟约”:寻找阵亡战友的父母。他怀揣一个信念,一定要将战友的遗物交到其父母手中,亲口叫战友父母一声“爸爸”“妈妈”,替战友尽孝。几经曲折,百转千回的梦终于实现……

硝烟弥漫的战场,结下“生死盟约”

“听你口音,你也是上海人?”

“我是上海的呀,上海长宁区,你是哪里的?”

“长宁区啊,我是崇明的。”

上个世纪,1984年12月底一天下午,云南省麻栗坡县边境老山,微风小雨,弥漫着硝烟的战壕里,三个年轻战士正聊着天,其中两个来自上海。

上海崇明人姚惠涛是工兵二团的汽车兵。前5分钟,一场恶战结束,他从战壕旁公路运物品过来,车刚停下,他听到有战士的话语里夹杂着上海口音。姚惠涛找到这个战士,得知他叫陈建中,机枪手。和陈建中聊天的战士是河北衡水人。

陈建中说:“再过两个月就过年了,很想吃姆妈做的上海菜。”河北兵问:“那你喜欢什么菜?”陈建中和姚惠涛异口同声:“响油鳝糊,四喜烤麸……”两人报出六七个菜名,还舔舔干裂的嘴唇,口水往肚子里咽。河北兵说:“等战争结束,我要跟你们去上海吃上海菜。”“行!欢迎。”姚惠涛和陈建中同时回答。

姚惠涛打量上海兄弟陈建中,他皮肤白白的,眉目清秀,身高1.76米以上。陈建中比姚惠涛小1岁,21岁,1982年冬入伍。陈建中说,他是步兵,打了10多场仗,命挺大的,因为机枪手最容易吃子弹。3人说着,边上不断有黑乎乎、软塌塌的东西嗖、嗖、嗖穿过。姚惠涛眼尖,大叫:“哇,好大的松鼠!”“啊,你不知道,这里的老鼠比松鼠大多了。”陈建中说。

陈建中从挎包里掏出笔记本撕下两张纸,一张递给姚惠涛,一张自己写了起来。陈建中说:“我是机枪手,很危险,上海阿哥,我家地址你带着。如果我阵亡,你代我去看阿爸姆妈。你把你家地址给我,万一你牺牲了,我去崇明看你阿爸姆妈。”

姚惠涛回忆说,当年的“生死盟约”就是这样订下的。

随后的春节期间,他们又见过两次面。第三次见面时,边境的枪声停了,热心的陈建中召集了9个上海兵,在猫耳洞里,大家吃着牛肉罐头和咸菜罐头。但他们还是惦记着上海菜,其中一个上海兵说起“葱油拌面”。突然大家都停下了,都在寻找记忆中葱油拌面又鲜又香的滋味。陈建中说:“如果打完仗我们都还活着,回家我让姆妈煮一大锅,管够!”姚惠涛说:“葱多放点。”

姚惠涛怎么也没有想到,这次聚会竟成永别。

临别时,陈建中拉住姚惠涛的手,掏出两个机枪弹壳:“阿哥,万一我……你去我家,把这两个弹壳送到我爸妈手里。我爸对我很好,我喜欢玩子弹壳,他专门到城隍庙旧货摊找,不过那些都没这两颗好,这是好钢,不太会生锈。”姚惠涛接过弹壳,沉甸甸的,一时语塞。他拿出一条白色毛巾,写下“姚惠涛”和“1985年春节老山”。他把白毛巾塞到陈建中手里:“阿弟,我如果那个了……你把这条毛巾送给我爸妈,他们认得我的字。”两个人都有要哭的感觉,陈建中说:“阿哥,我听说过完年再打几仗就撤回了,我们定能在上海相会的。”

1985年3月20日中午,老山微风、微雨。一场恶战又打响,姚惠涛下午要为陈建中驻地运送粮食和弹药,他牵挂着陈建中:这场战争什么时候会停?会不会有意外?

下午4点,姚惠涛正准备出发,雨停了,一团团火烧云飞过,他心里七上八下的。突然,一个湖南兵声嘶力竭地冲到他驾驶室边,哇哇大哭:“上海兵,不好了,你那个上海小老弟出大事了,他把着机关枪朝敌人大炮打,中弹了……”姚惠涛猛地关上车门,朝陈建中的战壕飞驰而去。姚惠涛来到一个半山坡下,看到一个个被抬下来的伤员和阵亡战士,便发疯般冲过去:“上海阿弟!哪个是我上海阿弟?”有抬着担架的战士停下,姚惠涛看到陈建中歪斜地躺在担架上,头部中弹,惨不忍睹,挎包只剩下一根背带……看着远去的担架,姚惠涛仰天大哭。想不到,交往了3个月不到的上海战友,只见了3次面,第4次竟以这样的方式告别。

也就在那次,姚惠涛把汽车开回驻地的路上,一颗加农炮弹飞来,砸在紧随其后的挖掘机车上,幸好是哑弹。他全身冒冷汗:“建中兄弟,如果我也没了,还有谁能去看望爸妈?”

“我还能找到战友的家吗?”

1985年7月,姚惠涛从老山前线撤回。当年10月,他退伍回到上海。最让他自责的就是有一次猫耳洞发生了塌方,他把陈建中给他的地址丢了,幸亏两颗机枪弹壳放在贴身衣服里。姚惠涛决定,一定要找到陈建中父母,把机枪弹壳送到他们手里。

这时,姚惠涛只记得陈建中的相貌和他叫“建中”,姓什么忘了。记得“建中”的名字还是因为他有个远房亲戚也叫“建中”。陈建中说过,他家在上海长宁区一个叫什么“华”的饭店楼上。仅有的线索就只有这两条。

1985年10月底开始至1987年年底,姚惠涛找得好辛苦,他回上海后的职业是的哥,在上海亚通出租车公司。姚惠涛寻人的第一站是长宁区几个派出所。那些年以纸质信息为主,电脑里的信息不全。派出所里热心的工作人员,倒也帮着姚惠涛找资料。一天,他遇到一个最温暖的女民警,一下子帮他找出辖区内27个叫“建中”的人。两个人忙了整整一下午,可27个“建中”一个都不是他要找的那个。有一个差一点感觉就是了,但人家年纪大了些,而且是海军,人还健在。那天很热,他给女民警买了块光明牌冰砖,可女民警怎么也不肯吃。

那些日子里,他盘算着只要一找到人,就先去菜场买做响油鳝糊和四喜烤麸的食材,除了给建中爸妈送上弹壳外,还要让建中妈妈烧两个上海菜,给兄弟摆一摆酒,点一炷香……

1988年,姚惠涛都在寻找有什么叫“华”的饭店的楼上住户,曾找到“达华”“建华”“丽华”的饭店楼上,但楼上没有叫“建中”的人家。有好心人告诉他,当时上海动迁较多,那家人可能搬走了。好多次战友聚会,当他一个个打听过去时,竟没人有建中的消息。

1990年3月的一天,他从一个司机朋友那得知,长宁区泉口路有个叫“建中”的在老山前线牺牲了。姚惠涛觉得这回肯定是了,他买好菜,穿上没有领章帽徽的军装,敲开二楼一对老年夫妇的房门,墙壁上挂着镜框,里面是一张由中华人民共和国民政部颁发的“革命烈士证明书”,边上有一张年轻烈士的黑白照片。姚惠涛心跳加快,冲过去喊:“建中兄弟,我终于找到你了。”一对老人在一边默默流泪。烈士老父亲问:“你是我们建松的战友吧。”姚惠涛没顾得上仔细听,看到烈士证书写着“程建松”,他嘀咕:“不是建中吗?怎么是建松?”转念一想,或许就是建松,自己听错了,而且写着地址的字条不在了,他也记不清了。

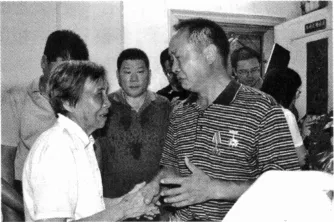

姚惠涛(右一)终于见到了牺牲战友的母亲

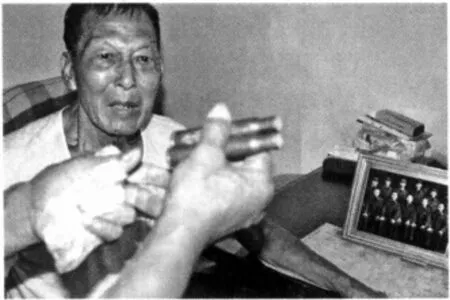

牺牲战友的父亲见到儿子生前的机枪弹壳,很激动

走近一步再看,觉得照片里的人和记忆中的建中不像。姚惠涛询问二老得知,程建松1984年6月牺牲于老山边境,而建中是1985年3月20日牺牲的。眼前的二老和墙上的烈士不是他要找的,但牺牲的烈士也是他的战友,姚惠涛没把真相说出来,陪二老坐了会儿,把食材留下来给他们。

一字之差,还是没找到建中家。姚惠涛一个劲地流泪:“大上海啊,我还能找到战友的家吗?”

“我就是你们的亲生儿子!”

2012年7月30日中午,姚惠涛和老战友参加纪念八一建军节聚会,一个战友说:“老姚,我在想,那场恶战中伤亡的战友可能多了些,也许该换种方式找?”

姚惠涛感慨,他再找不到,就真是太对不起建中爸妈了,因为自己的爸妈已衰老,建中的爸妈肯定也老了。在老人的有生之年,他一定要了结这个心愿。有个战友讲,上海人民广播电台有寻人栏目,或许有希望。

这年的8月1日早晨开始,上海人民广播电台不断插播着姚惠涛寻找战友父母的消息,姚惠涛开着出租车,听着广播里每一条听众反馈,有时一整天一个反馈也没有。8月4日上午10点30分,一个叫戚美娟的女士向电台反馈,长宁区淞虹路上有一个淞虹苑小区,她记得与自己父母隔了几幢的邻居,有一个在老山前线牺牲的儿子,年龄和建中相仿。戚美娟说,她父母和陈建中父母是一起从动迁的老小区过来的,现在又在同一个小区。

姚惠涛通过电台和戚美娟联系。他连声追问:“他是叫建中吗?你说他姓陈,叫陈建中吗?”得到确切回答后,姚惠涛记起来,上海阿弟就姓陈。他相当激动,马上联系当年和建中都是步兵的6个战友,大家一同前往。姚惠涛拎着水果,拿着响油鳝糊等食材,其他战友也带着礼物,一起来到淞虹苑。

一幢老式居民楼里,姚惠涛见到陈建中的父母。姚惠涛在墙上看到烈士的照片,捧着镜框看了又看。来之前他暗暗告诉自己,不要在老人面前流泪,以免引起他们伤心。但他还是忍不住失声痛哭:“建中阿弟,我来晚了。”他拿出两个已有些生锈的机枪弹壳:“爸、妈,这是建中牺牲前10多天给我的弹壳。”两位老人老泪纵横,建中爸爸领着姚惠涛来到建中的床边,拉开床头柜抽屉:“建中从小就爱玩枪,这些塑料枪和木头枪都是我买的,他最喜欢的是我从城隍庙那里淘出来的子弹壳。他一直梦想成为解放军,他实现了自己的心愿,人却没了……”

这年,建中父亲83岁,母亲85岁。姚惠涛觉得这样的归还比任何承诺都来得重要。临别时他说:“阿爸,姆妈,我从老早开始就把你们当自己的爸妈了,现在终于找到你们了,我会一直来看你们的。”建中父母紧紧拉着姚惠涛的手,什么话也不说,因为不是所有的疼痛都说得出来……

第二天,姚惠涛和6名战友带着建中父母来到上海龙华烈士陵园纪念建中。之后,每年元旦、端午、中秋、春节,姚惠涛必定来看望建中父母,陪他们吃饭。除节假日,姚惠涛还隔三差五开车到淞虹苑看望建中父母。建中父母把姚惠涛当成自己的儿子,建中母亲记忆衰退,但姚惠涛一到,她马上会指着他喊:“惠涛,惠涛,你来了。”然后又指着儿子照片说:“建中,建中,战友来看你了。”每次,姚惠涛都会烧很多菜,和老人讲起猫耳洞,往事历历在目。而今,建中父亲已去世,建中90岁的母亲还健在。

姚惠涛27年来信守对牺牲战友承诺的义举被人们传颂。2016年年底,他被评为“最美崇明人”,还登上2016年11月“中国好人榜”。

(摘自《家庭》2017年第5期)

征 订

《中外文摘》2016年合订本已上市,售价160元/套。另2013、2014、2015年合订本尚有库存,售价120元/套 。数量有限,欲购从速!

《中外文摘》是集自由谈、看天下、社会讲义、海外传真、百科探幽、极点人生、情网、成长、人物、慢阅读等于一体的成熟人士的生活读本。欢迎广大新老读者到邮局汇款订购!

邮编:100036

地址:北京市海淀区太平路5号503室《中外文摘》杂志社

收款人:李凤齐

联系电话:010-68227228

微信公众号:ZWWZ619

扫一扫,关注微信公众号,点击进入“微商城”,直接订阅