河北曲阳修德寺遗址佛教造像考古发现

2017-05-19冯贺军

冯贺军

达微佳

冯贺军:故宫博物院器物部研究馆员,研究方向为佛教考古

达微佳:故宫博物院器物部副研究馆员,研究方向为佛教考古

河北曲阳修德寺遗址佛教造像考古发现

冯贺军

达微佳

冯贺军:故宫博物院器物部研究馆员,研究方向为佛教考古

达微佳:故宫博物院器物部副研究馆员,研究方向为佛教考古

故宫博物院的藏品多达一百八十余万件,其中百分之八十五为清宫旧藏。在非清宫旧藏的藏品中,有些是通过捐赠、征集得以入藏的出土文物,有些是政府拨交的考古发掘品。凭借在文物保护和修复技术上得天独厚的优势,故宫博物院曾经参与到河北曲阳修德寺出土的白石造像的考古工作以及拼接、修复工作中,最后有二百五十一件造像经国家文物局批准被故宫博物院收藏。因此,这批佛教造像藏品一直被作为考古专题的研究对象。

如今,时过境迁,当年的考古发掘工作已经过去半个多世纪,关于曲阳修德寺佛教造像的研究一直在继续。回顾历史,静心思考,当年考古发掘也留下些许遗憾,这也对我们如今的考古工作多有裨益。

河北省曲阳县位于华北平原西部,太行山东麓,隶属于保定市。曲阳县羊平镇黄山有丰富的大理石资源,西汉时满城汉墓石俑,定州四十三号汉墓石枕、石羊、石猪及各种石饰件,使用的都是曲阳黄山的大理石。北魏晚期以降,伴随着佛教信仰在民间的广泛传播,大理石雕刻被应用到佛教造像上。一九五三年至一九五四年河北曲阳县修德寺遗址出土的佛教造像,是我国佛教考古重要发现之一,︽河北考古重要发现︵一九四九~二〇〇九︶︾与︽中华人民共和国重大考古发现︾等都将它列入其中,这次考古发现为我们研究河北地区北魏晚期至隋唐时期佛教造像提供了珍贵资料。

修德寺历史沿革

修德寺在隋朝时为恒岳寺,修德寺塔地宫曾出土︽舍利塔下铭︾言:

维大隋仁寿元年岁次辛酉十月辛亥朔十五日乙丑,皇帝普为一切法界幽显生灵,谨于定州恒阳县恒岳寺,奉安舍利,敬造灵塔。愿太祖武元皇帝、元明皇后、皇帝、皇后、皇太子、诸王子孙等并内外群官,爰及民庶,六道三涂,人非人等,生生世世,值佛闻法,永离苦空,同升妙果。舍利塔下铭。

由︽舍利塔下铭︾可知隋朝仁寿年间,修德寺的前身为恒岳寺,恒岳寺︵因当时的北岳恒山在曲阳而得名︶是隋朝第一批被颁赐舍利塔的三十个寺院之一。隋文帝︽立舍利塔诏︾云:

请沙门三十人谙解法相兼堪宣导者,各将侍者二人并散官各一人,熏陆香一百二十斤,马五匹,分道送舍利往前件诸州起塔。其未注寺者,就有山水寺所,起塔依前山。旧无山者于当州内清静处建立其塔。所司造样送往当州。僧多者三百六十人,其次二百四十人,其次一百二十人,若僧少者尽见。僧为朕、皇后、太子广、诸王子孙等,及内外官人,一切民庶,幽显生灵,各七日行道并忏悔。起行道日打刹,莫问同州异州,任人布施;钱限止十文已下,不得过十文。所施之钱以供营塔。若少不充役正丁及用库物。率土诸州僧尼,普为舍利设斋,限十月十五日午时,同下入石函。总管、刺史以下,县尉已上,息军机停常务七日,专检校行道及打刹等事。务尽诚敬副朕意焉。主者施行。仁寿元年六月十三日。内史令豫章王臣暕宣。︵道宣︽广弘明集︾卷一七,︽大正藏︾卷五二︶

前来定州恒岳寺颁赐舍利者为沙门慧海。

释慧海,张氏,河东虞乡人。久积闻熏,早成慧力,年在童齿,德类老成……年至十四,遂落发染衣,为沙门大昭玄统昙延法师弟子也……大隋御宇,方践京师,帝姊城安长公主,有知人之鉴,钦其德望,为立伽蓝,遂受以居之,今之静法寺是也。课业四部,三学兼宏,门徒济济,于今传美。末爱重定行,不好讲说,缄默自修,唯道是务,而无恃声望,不言加饰,直心道场于斯人矣。仁寿已前,文帝频顾玺书,分布舍利,每感异祥,恒有延誉之美。故︽感应传︾云:﹃初,海造塔于定州恒岳寺,塔基之左有滢,名曰龙渊,其水不流,深湛悬岸。及将安置,即扬涛。沸涌激注,通于川陆。﹄︵道宣︽高僧传二集︾卷一三,光绪十六年江北刻经处︶

至迟北宋时恒岳寺已改称修德寺︵推测是避宋真宗赵恒的名讳而改名︶,修德寺塔上三块刻石上出现了修德寺之名:

︵第一块︶重修塔。维大宋天禧三年四月八日,定州曲阳县曲阳乡赵常村都维那高□□等,□□本县修德寺舍利塔弟三级宝塔一级,邑众竖名永久,其院地四百亩。李绚……讲经论修舍利塔主

沙门志因、永宁寺主广隆施地造塔。

︵第二块︶维大宋天禧三年四月八日,定州曲阳县曲阳乡北相如村维那头李守谦合家修宝一级,弟守岩、守一……匠人刘中、陈大中。

︵第三块︶维大宋天禧三年四月八日,定州曲阳县从化曲阳乡水门岩等村邑众共修舍利塔一级,善友芳名刊之于后。邑长刘德元,邑正张审斌,邑录杜彦斌,邑

人刘继荣……︵罗福颐︽河北曲阳县出土石像清理工作简报︾,︽考古通讯︾一九五五年第三期︶

院地四百亩,可见当时寺院之规模。

明清时期,修德寺经历数次重修,修德寺塔内发现有明代经卷与木、铜像等物,与其旁原存明嘉靖十九年重修塔碑相符,考古发掘时也曾发现明代重修寺碑、清乾隆三年重修寺塔碑、咸丰与道光年间重新修建寺院碑等,抗日战争期间寺院被毁,现仅留存孤塔一座。

修德寺遗址佛教造像的发现

一九五三年十月十九日,河北省曲阳县南关农民唐文狗在县城外西南角的修德塔后挖山芋窖,无意中发现许多大小不等的石像,有的还带有东魏武定、唐开元等年号。这些石像当时多数散入到农家儿童的手中。曲阳县文教科接到群众报告后,立即制止挖窖活动,并收集散失的石像三十个左右。同年十一月六日,文化部社管局︵国家文物局前身︶在接到河北省文化局的报告后,派罗福颐与河北省文化局尤文远、孟浩前去曲阳了解情况,并在发现佛像的地方进行了第一次试掘。这次试掘连同前收集散失的共编号一千五百二十号︵太残破的未编号︶,其中有纪年的一百四十三件。由于天气寒冷,佛像的数量又比较多,调查组决定填坑保护,待来年春天正式发掘。一九五三年十二月四日︽河北日报︾对此进行简单报道,︽文物参考资料︾一九五四年第一期以︽河北曲阳城西南发现大批石造像︾为题,转载了︽河北日报︾刊发的消息。一九五四年三月二十日,文化部社管局委派罗福颐︵文化部社管局︶、李锡经︵北京历史博物馆︶、郑珉中︵故宫博物院︶在河北省文化局有关同志协助下,再次前往曲阳进行考古发掘工作。李锡经主持清理修德寺遗址及测绘事宜,罗福颐负责照相,郑珉中负责遗物编号,发掘工作至四月二十二日结束。这次发掘揭露出明代寺院殿址一处,寺址南北长约一百米,东西宽三十五米,南门为寺院正门,两侧有配殿,北面正殿前有月台。在此遗址层上发现由残碑头与佛像残身改造过的石柱础,散置的佛座,在南面探沟中发现清乾隆三年重修寺塔碑。明代殿址层下面有宋代及五代或以前残寺殿址各一层,并于五代或以前殿址下面发现两个埋藏坑,两坑位于正殿月台下。在对此批佛教造像发掘清理后,发掘者罗福颐、李锡经分别发表了︽河北曲阳县出土石像清理工作简报︾与︽河北曲阳修德寺遗址发掘记︾两文。罗文对造像进行了初步归类与统计,并对造像止于天宝九年的原因进行了探讨,认为天宝九年距会昌法难九十余年,不太可能是毁佛所致,可能与安史之乱有关,因为曲阳恰当时官军与叛军激战之地。李文则对考古过程、坑址大小及形状、修德寺遗址内涵等进行了论述。

曲阳修德寺遗址上层平面图

曲阳修德寺遗址发掘平面图

阅读链接:

(甲坑)南北长二点五米,东西宽二点六米。在坑深一点八至二点六米之处,全部散乱堆集佛像,小像多集中上面,大像多集中在下面,一看就是当时先掘一正方坑,而后将已毁石造像散乱掷进去的。在这个坑里,掘出了两千多件残石造像……该坑中除石造像外,并无他物,竟连半块砖瓦瓷片都未发现。这无疑是由于埋佛的时候系在最下层建筑之前,也就是至少要早到五代以前……(乙坑)深一点七五米;仅在距砖面五十厘米深处得石佛身一,在一点五五米深处得石佛座两个,一点六米深处得石佛座一个。坑形东、西、南三面略成方形,仅北面突出一部,全坑横断面呈马蹄形,东西两侧方向与砖路恰成垂直。这坑内除发现仅有的一小块内灰外青的釉缸胎的唐代瓷片外,只有少许沟纹砖和些零碎小瓦片。埋着石造像的两坑均在最下层建筑的下面,一个是丝毫未动,一个则仅存三个佛座和一个佛身。这可能是在建筑当时一个被发见而遭掘出,一个则未被发现。由此可以推知,当唐末五代之时,该批佛像早已埋在下面而无人知晓。——李锡经《河北曲阳县修德寺遗址发掘记》,《考古通讯》一九五五年第三期

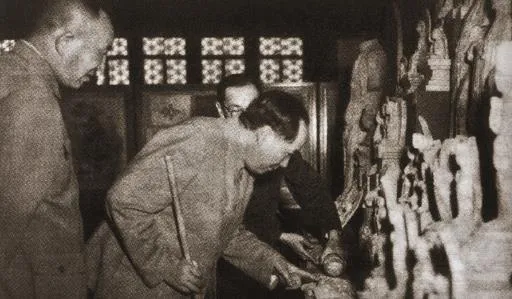

毛泽东主席于午门城楼内参观曲阳出土的佛像

在第二次考古发掘完毕前,为参加在北京举办的﹁全国基本建设工程中出土文物展览﹂,先行在第一次试掘出土文物中遴选出六十三件运往北京,参加在故宫午门城楼内的展览。此展览是中华人民共和国成立后首次大型出土文物展览,︽全国基本建设工程中出土文物展览图录︾也于一九五四年由中国古典艺术出版社出版。此图录收录曲阳佛像共八件,在目录中列有时代、名称、出土地点、尺寸及发愿文内容,在图版中附有发愿文拓片。曲阳出土的这批文物除参展的退还河北外,余下的全部运抵北京,由故宫博物院负责拼对粘接,故宫博物院工作人员为此做了大量的工作。二十世纪七十年代,根据国家文物局指示,故宫博物院将大部分曲阳佛教造像拨交河北省博物馆等单位,故宫仅保存二百五十一件,其中纪年造像八十八件︵北魏六件,东魏二十一件,北齐四十件,隋十六件,唐五件︶,起讫时间为北魏正光元年至唐天宝九载。

北齐天保二年 张双卧造石弥勒菩萨像高四七·五厘米 宽二二·五厘米故宫博物院藏

弥勒菩萨头戴三叶冠,系宝缯,肩披帔帛,下垂至座,项下饰物,左手施与愿印,右手持莲苞状物,双脚相交,坐于覆莲座上,下有帝释天托足。素面长方形基座刻发愿文:﹁天保二年五月一日,清信士女佛弟子张双卧为亡夫杨早造弥勒下生像一区,举高尺八,愿使亡夫舍秽讬生,得妙净果,并及眷属,居得常乐。﹂

修德寺佛教造像的价值

在此批佛教造像入存故宫博物院后,杨伯达相继发表了︽曲阳修德寺出土纪年造像的艺术风格与特征︾︵︽故宫博物院院刊︾一九六〇年第二期︶、︽东魏石造像上的一幅思维画像︾︵︽文物︾一九六〇年第七期︶、︽曲阳修德寺遗址石造像出土三十周年有感︾︵︽故宫博物院院刊︾一九八四年第四期︶等文章,并以此辑成︽埋もれた中国石仏研究—河北曲阳出土の白玉像と编年铭文︾一书︵东京艺术,一九八五年出版︶。这些论著分析了曲阳白石造像产生的时代背景,从北魏晚期、东魏、北齐、隋、唐等不同时期纪年造像形象特征入手,对各个时期造像进行了细致的解读。李静杰、田军︽定州系白石佛像研究︾︵︽故宫博物院院刊︾一九九九年第三期︶与︽论定州系白石佛像︾︵︽艺术史研究︾第六辑︶两文,将曲阳白石造像放入定州造像系统中加以研究,对定州系白石佛像范围、佛像造型演化、渊源与流变、题材与信仰等方面进行了系统性、综合性研究。认为发端于曲阳的白石佛教造像作为

一个系统存在,广泛分布于华北平原北部和部分太行山区,可以统称为定州系白石佛像。文章用考古类型学方法,将佛像、菩萨像划分为若干具体像式,究明各种像式发生、发展和消亡的轨迹。继而分析各种像式与造像尊格的对应关系,阐明诸尊格造像的内涵。指出定州系白石佛像是以本地区金铜佛像为基础发展而来,在发展过程中受到青州地区、邺都地区造像因素影响,又反作用此二地区佛教造像。故宫博物院研究员胡国强对曲阳佛像演变周期律与具体造像也进行了研究。

曲阳修德寺北魏纪年造像始自神龟三年,止于永熙三年,造像以佛装弥勒和观世音菩萨为主,释迦居于次席。造像面形方圆,头部前倾,颈细长,肩胛稍窄,衣褶厚重,多三角隐起或重叠,裙底边较宽。舟形举身背光,背光上饰莲花、火焰纹等。它们显然受到了石窟造像影响,特别是在衣纹与题材方面。但由于传播时间上的差异及本地工匠技法的不同,使其相对保持了一定的独立性。

东魏纪年造像始自天平三年,止于

武定八年。这一时期观世音菩萨成为崇拜的主流,释迦、多宝并坐像趋多,思惟菩萨成为最具特色的题材。东魏兴和以前造像基本沿袭北魏晚期传统,而兴和至武定年间发生了变化,造像由瘦长向矮胖过渡,头大肩小,面庞圆润,装饰手法日趋简略。北齐造像数量最多,此一时期双像的释迦多宝、思惟、观音、菩萨成为时尚,服饰趋于疏简,给人轻薄之感,以阴线刻,双钩刻法较少出现。面部眼、鼻、口、耳比较紧凑,面颊肥满。隋唐造像在北齐造像基础上开始了新风格的创立。隋开皇五年张波造弥勒像已见端倪,两件伎乐天衣轻薄、衣纹流畅,手、脚刻画准确到位,细腻而有质感,显示出雕刻者对石像的把握已趋成熟。显庆二年张惠观造多宝像,高髻螺发,面庞圆润,着袒右肩袈裟,施无畏印,结跏趺坐于莲花座上。开元、天宝年间的弥陀、释迦坐像,底座透雕技法娴熟,衣纹简洁,这些均反映出唐代造像的成熟。

曲阳佛教造像有纪年者总数达二百七十一件,上自北魏晚期神龟三年,下迄盛唐天宝九载,时间跨度达二百三十

北魏真王五年 王起同造石观音像高二九·五厘米 宽一一·五厘米故宫博物院藏

观音头戴三叶方梁冠,发辫垂肩。右手上举,左手持桃形物。帔帛两端在膝部 呈双弧形相交,反折至双臂垂下,下身着长裙,裙褶简括流畅略向外撇,跣足立于圆形单瓣莲座上。舟形背屏正面刻双线为界,外刻火焰纹,内雕莲瓣圆形头光和齿轮状莲瓣身光。背面线刻女供养人像。基座刻发愿文:﹁真王五年,佛弟子王起同造观世音像一区。上为皇帝国主,七世父母,现前居家眷属,边地众生,离苦得乐,行如菩萨,得道成佛。﹂

北齐太宁二年 陈思业等造释迦多宝像高三三・五厘米 宽三四厘米故宫博物院藏

释迦、多宝二佛并列,皆一手施禅定印,一手施无畏印,结跏趺坐(身躯部分残缺)。二佛身后为一桃形背屏,下为长方形须弥座。像外侧有盘龙立柱及二胁侍(已残失)。基座正面中间为二童子托举博山炉,童子之间夹有兽面,其旁是二护法神,左侧为持骷髅的鹿头梵志,右侧为持鸟的婆薮仙,二者相对,半跏趺坐,身穿窄袖袍服,足着靴,护法神的外侧有狮子和力士各一。基座背面刻发愿文:“北齐太宁二年二月十五日,佛弟子陈思业、弟僧会、比丘法巽、弟辉宾等,为亡□并祖亲、又为亡父□□母、己身眷属,敬造白玉释迦父母像一区,因沾斯得,愿令居家大小、亡过现存、七世先亡,往生西方无量寿佛国,又□兴康延,兄弟□□,共登正道,无边法界,一时成佛。”

北齐天保二年 乐妙香造石思惟像高六〇厘米 宽二七厘米故宫博物院藏

思惟菩萨圆形头光,头戴三叶冠,宝缯自耳部下垂至肩,眉目清秀,表情温和,面庞已从长方形向圆形过渡。裙底边由方折变为弧线,更多地使用阴线双钩,衣纹刻划渐趋简化。基座背面刻发愿文:﹁天保二年四月廿五日,卢奴县人乐妙香敬造白玉像一区,上为皇帝陛下、乳海大王,后为亡夫、亡者男女并及己身、现在眷属,伏为二途地狱,离苦得乐,愿法界众生,一时作佛。﹂

北齐 刘氏造石思惟像高四四・五厘米 宽三四・三厘米故宫博物院藏

思惟菩萨头戴花蔓冠,修眉细目,面部丰腴,右手支颐,右腿抬起,左腿下垂呈半跏趺坐。左右雕刻龙纹双树及二胁侍均残。尊像底部基座正面底层为双狮,狮头相对,卷毛,双睛突出,足前伸。中层双力士托炉,外侧为六名供养人,手持香宝子。上层中间为博山炉,炉外饰莲茎,二童子坐于莲花上,手中托桃状物,最外为二飞天、二力士。左侧底层为四名神王,神王右腿盘坐,左腿支撑,面似沙弥,头梳髻发,上身赤裸,下身着裙,双臂飞帛缠绕,从左向右依次为羊神王、鸟神王、火神王,另一神王所持之物不明。中层为伎乐,有的吹排箫,有的双手持桴击鼓,有的双手击打腰鼓,还有的吹横笛,服饰与神王相同。上层为四名供养人,一名蹲跪在一佛龛边,外侧二名供养人手持香花,着世俗装,刻供养人名字。右侧底层为四名神王,自左至右分别为河神王、风神王、山神王和树神王。中层为伎乐,分持排箫、觱篥、笙和琵琶。基座背面一供养人手持香花,刻有“刘元后妻张婴”、“朔卅日甲午”等字。

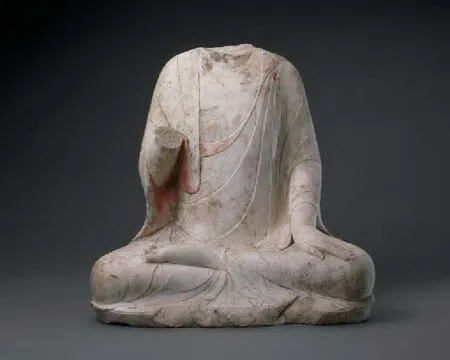

隋 石佛像正背面及局部高三五厘米 宽三五厘米故宫博物院藏

佛头残缺,身披双层袈裟,上衣着袒右肩式袈裟,袈裟一角搭在左肩上,中衣覆右肩,顺胸直垂至腹上折,绕右臂下垂。袈裟彩绘福田衣纹,结跏趺坐。

唐显庆二年 张惠观造石释迦多宝佛像高三九厘米 宽二六厘米故宫博物院藏

释迦多宝螺髻,面庞圆润,眉目清秀,大耳下垂,双手一施无畏印,一下垂扶膝。身着袈裟,结跏趺坐于长方形须弥座上。须弥座底部较高,中间束腰狭促,上部为仰莲,下部为双瓣覆莲,四角有小柱,后面与背屏连为一体。背屏后刻发愿文:“显庆二年六月八日,比丘尼张惠观奉为皇帝及师僧父母,法界含灵,敬造多宝、释迦像二躯,虔心供养。比丘尼孙皆念供养,观门徒惠藏、惠常等供养。”

隋 石菩萨像高一一六厘米 宽四〇厘米故宫博物院藏

菩萨袒露上身,佩戴项饰,身饰璎珞。肩挎帔帛在腹、膝部缠绕,裙腰外翻,腰间垂挂帛带。年,涵盖这一时期大部分年号,在出土佛教造像中堪称翘楚。发愿文载有时间、地点、佛像名称、造像者、发愿目的等内容,为我们研究此一时期造像艺术风格与演变规律提供了标尺与范例。在发愿文中被称为白玉或玉石的大理石,是曲阳佛教造像使用石材的主体,其纯净洁白,光泽温润,质地适中,为雕刻造像最佳材料。北齐时期镂空雕刻的普遍使用,使之成为河北地区独特的风格,与山东青州风格及成都万佛寺风格鼎足三分,各擅胜场,与使用大理石密不可分。此外,曲阳佛教造像还反映在民间性上。造像者中官吏只有前上曲阳督护博陵崔桃杖与前平乡令邸僧景,其余都为平民百姓。造像以家庭出资为主,由寺院或邑义组织出资所占比例相当小。受财力等方面的限制,像体较小,一般在二十至五十厘米之间,多由当地工匠雕刻完成。这些工匠世代相传,积累了丰富的经验,创造出许多上佳作品。主流之外,别辟蹊径,丰富了中国佛教造像史的内容。

考古发掘留下的遗憾

由于是抢救性发掘,时间紧迫,人员缺少,能够取得这样的成绩已经非常不易了。但从今天学术要求审视前人的工作,也稍感某些遗憾,其中最重要的一点是对遗址学术价值认识不足,我们从考古现场工作和后期整理工作两方面稍加阐述。以考古现场工作而言,没有更多的遗层分析。这一点夏鼐当时已经指出:﹁听说废寺基址保存尚佳,有两三层的建筑层;可是挖取造像时似乎没有对这些方面细加研究,以阐明这寺庙的结构和这批造像如何掩埋到地下去的历史。﹂︵︽文物参考资料︾一九五四年第九期︶

没有遗址坑出土文物分层情况的照片与线图,整个报告只有曲阳修德寺遗址上层平面图与曲阳修德寺遗址发掘平面图,这对于出土数千件遗物的考古发掘工作显得很单薄。另外只对大殿遗址进行发掘,而对整个寺院乃至周边环境几乎没有涉及。尽管在发掘前已知其周边曾零散发现过带铭文的佛座等遗物。

对出土佛像只有带有纪年铭文数字的统计,缺少一份详尽的出土文物目录,且数量统计也不准确。以后期整理工作而言,在这批佛像移存博物馆后,由于数量大,残损程度严重,又有缺失,拼接起来非常困难,加之时间紧张,且受政治环境的影响,有些本可以粘接在一起的部分却失之交臂。如故宫博物院藏一件北齐思惟像,底座有一组神王形象,部分已残失,其中一个残件现存河北博物院,因文物分散两处,合璧起来就比较困难。北魏正光五年邸荀生造观音像,底座正面上方残缺一角,后补者以己意主观为之,将本来不缺笔画的﹁正﹂字添改成﹁武﹂字,造成人们认知上的困惑。另外,作为同一个考古遗址出土的文物,在没有进行科学登记、编写详细考古报告的情况下,便分散各处︵目前除故宫博物院外,其余部分存于中国国家博物馆、河北博物院、辽宁省博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆、中国对外文化委员会等单位︶,研究工作自然也就受到了限制。