王国维:独我学校以“旧”闻天下

2017-05-17杨军图片网络

文_杨军 图片_网络

王国维:独我学校以“旧”闻天下

文_杨军 图片_网络

2017年是王国维先生诞辰140周年,辞世90年。改革开放后,他的教育和学术思想也重新被人认识。

意味深长的是,他的后人在沉寂半个多世纪后也逐渐露面,向世人讲述王国维私人和家庭的一面。其中就包括他迁居台湾的女儿王东明在2013年百岁之际出版的《王国维家事》。此前2006年,他的儿子王慈明也在成都被几位四川大学教授 “发现”。王慈明在成都生活了53年,一直担任成都刃具量具厂总工程师,除厂领导外几乎没人知道他的身份。用川大黄奇逸教授的话说:能见到他,既惊喜又意外。并称为 “成都学术界的一次震动”(参见《天府早报》2006年10月25日)。

黄奇逸并非夸张。说惊喜,是因为自己老师就是王国维在清华时期的学生徐中舒。而一个意外的渊源,发现王氏后人就近在身边,实在倍感亲切。

“朴实,和蔼,典型的书香门第,从不和人争吵,很宽容平和。”厂领导这样形容王慈明。

在学术上,王国维曾被誉为 “中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者”,无论研究中学、西学都越不过去的一代宗师。

而作为儿子,王慈明说,“父亲不与人争吵,是一个慈父,从不责骂孩子”。

在教育上,王国维前期曾大力译介西方教育思想,并融合中西提出教育之宗旨“在使人为完全之人物”和德智体美四育并重和相应的学科分制方案,并由民国蔡元培发扬光大,影响及今。在具体实践上,他的教学也是潜移默化的。徐中舒在川大任教时,黄奇逸深有感受:“就是座谈,不需死记,对先生的文章,提出意见,先生可以分析得很透彻。”徐中舒曾经回忆:一个星期连续问,王老师可以连续讲。

近三十年,关于王国维的研究已非常丰富。但是,受百年来东西冲突影响,总有一种奇怪的分裂:持“进步”观念的人更注重塑造他前期“启蒙者”形象,强调他“援西入中”的部分(1911年前)。而喜欢国学的人则注重他后期 “遗老”形象,认为他是五四以来新文化运动的反对者、传统文化的坚守者。

这些看法互相矛盾,与其说是对王氏思想遗产的定位,不如说正是我们时代的焦虑。

家教和“国教”

1872年,李鸿章上书复议制造轮船未可裁撤,奏折言:

“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地……胥聚于中国,此三千余年一大变局也。”此时,晚清洋务运动正值鼎盛时期,试图由中体西用、师夷长技达到富国强兵之目的。

1898年,甲午战后三年,谭嗣同在《仁学》说:“两千年之政,秦政也,皆大盗也;两千年之学,荀学也,皆乡愿也……二者交相资,而罔不托之于孔。”此时,康有为等人发起的维新变法刚刚兴起,即遭失败。谭嗣同等“六君子”殉难,康有为和梁启超逃日,光绪帝被软禁,慈禧太后重新当政。与此同时,孙文、黄兴等人领导的革命运动愈演愈烈。

以上就是王国维从出生(1877)到青年时代的大概历史图景。李鸿章所谓“三千年未有之大变局”和谭嗣同“两千年之政”问题成为历史叙事主流,换言之,即文化冲突和政治变革问题。王国维在少年求学时代就饱受这两种思潮影响,其22岁所作咏史诗曰:千秋壮观君知否,黑海西头望大秦。

王国维的父亲王乃誉是一名普通的国学生,虽做过幕僚,但由于不善逢迎,家庭贫困,中年后只得“开一家茶漆店”为生。但王父仍坚持自修,尤喜研究书画古玩,艺术修养深厚,这对少年王国维影响深远。

王国维在《先太学君行状》(1906)就赞赏父亲能“在孤贫之境克树自立”。

《王国维评传》作者刘恒先生认为,他在《人间词话》提出的“人生三境界”虽援西学,但其实从他父亲的思想中已可找到根源。王父在其所著《画衍》就说:“人无奇气,不必工书画……必有卓绝之行,好古之癖,乃能涉其境界,否是徒学无益也。”王国维讲三重境界:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。此第三境也。此等语皆非大词人不能道。”

王父不算大词人,但这种在乱世中敢于保养“奇气”、卓绝独立的精神却影响王国维一生。

王国维之女王东明(中坐者),在2013年百岁之际出版了《王国维家事》

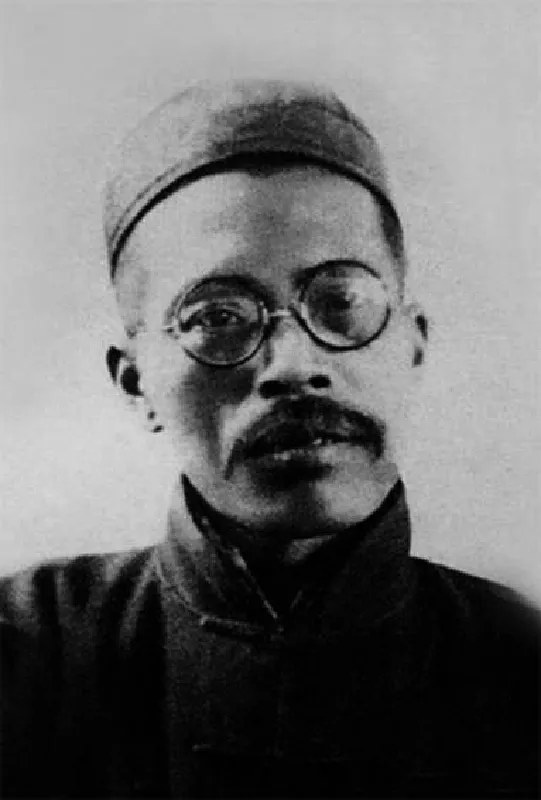

青年时代的王国维,刊于《教育世界》杂志第一百二十九号

王国维中年后,学问研究日进,虽往来于溥仪小朝廷和清华北大之间,但始终不愿介入政治和人事斗争,只要能安身,就一心以学问为用。他几次拒绝北大邀请,后来勉强成为通信导师(类似函授),又挂冠而去,个中原因,他曾给朋友写信说:“弟以绝无党派之人,与此事则可不愿有所濡染,故一切置诸不问……”后来去清华,又说:“数月不亲书卷,直觉心思散漫,会须受召魂魄,重理旧业耳。”

王国维死后,陈寅恪作碑铭就称赞他“惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

王乃誉对儿子的要求如此,王国维对子女的教育也如此。王东明在《王国维家事》中回忆:“父亲一生清寒,又不善营生。为致力学术研究,受人济助,十分无奈。所以希望儿辈不要再走他的老路,能自立自强……”王国维育有八个子女,除二子王高明外,亦果然都走了理工科道路,从此隐去父亲名迹,过着“谨慎勤俭”的生活。其孙辈也多学理科,获得硕士、博士学位,成就卓著。

王乃誉虽行事传统,但对儿子教育却很开明。王国维7岁入邻家私塾,跟随老师学四书,写八股文。11岁改为陈寿田先生,则是一位新学派头的老师,为近代著名科学家李善兰的学生。

王国维16岁时中秀才,当时名列“海宁四才子”,但却渐渐无意于科名。王乃誉在给族人的信中就说他:“好谈时务,嗜古籍而不喜于帖括……以期通达中西要务以自立。”

但是,对一个“一岁所入略足给衣食”的家庭,科举之路既不复行,又难以负担留学,王国维只好早早去了上海,勤工俭学。

先是在《时务报》做校对庶务,一边在罗振玉所办东文学社学习外语和新学。俄而戊戌变法败,《时务报》关闭,转入东文学社半工半读,及其后跟随罗振玉办农学报,受罗氏资助留学日本一年。到1901年归国,开始主编《教育世界》杂志。此可为其一生行事之始。

援西入中,“教育救国”

正是这种一边学习一边译介西学的经历,促使王国维开始思考教育。尽管他自称“不知教育且不好之”,但是,自身经验的积累却给了他观察时局的独特视角。

在1903年《论教育之宗旨》中,他就引用康德、赫尔巴特等人思想,认为:教育之宗旨“在使人为完全之人物而已”,并首次提出德智美体四育并行。但是,向来学者研究只简单推举他译介西学有功,却很少探究他“援西入中”的真实处境和目的。

事实上,他之所以提出培养“完全之人物”,根本是对现实教育问题的反应。虽然当时清政府已提出废科举兴学校,又派五大臣出洋考察宪政,但于现实却未有根本改变。原本寄予厚望的“士大夫”也让他倍感失望,这些人虽“不乏魁磊奇特之才,而于学术异同之际意见极深,稍有不合,即成水火,日日言合群而终不能合群……”

他寄望于自己正身处其中的师范教育。但这里正是当时新洋务派和维新派的水火之地。

1905年,在《论近年之学术界》中,他就强烈批评两派,“本不知学问为何物,但有政治之目的”。所谓“剽窃灭裂”,即指当时西学译介的悖论式困境:无论洋务派还是维新派都主张引入西学,但是,前者只强调先进科学技术,实不知科技源于哲学,反而称哲学为有害之物、为煽动革命的“邪说”;后者则利用西学穿凿附会,作为政治斗争手段。

这个困境引发的最大争论即1904年颁布的《奏定学堂章程》,所谓癸卯学制改革。在此方案中,张之洞提出“八科分学”方案,将大学分为经学、政法、文学、格致等八科,其中经学冠群学之首,又分为十一门。张氏乃坚定的中体西用论者,这一方案就是反对之前维新人士提出的“七科分学”。后者将经学归入文学科,不独立。

面对这一纷争,1906年,王国维在《奏定经学科大学文学科大学章程书后》就提出意见说,张氏分科方案根本之误在“缺哲学一科而已”,并主张将经学、理学(哲学)、史学、文学均并为文学科。

他的意见看似简单,实则直指两派争论核心,即以政治利益分割学术。一则,守旧者以哲学为有害,煽动革命,王氏则认为应分清学术源流、现实和理论的关系,“必博稽众说而唯真理之从”;二则以哲学为无用,王氏驳之以急功近利,不知道德本有形而上学之成分。

王国维还指出,更重要的是,不但经学和文学不可分裂,而群经尤不可分裂。如果现在徒以经学为尊,强以实用分科目,养成之人才仍然不过科举八股之士,“貌为尊孔,自附圣人之徒”和“貌为崇拜外国,取媚时势之徒”,其实没有本质区别,而经学文学反而斯文扫地。并认为,将来光大中国学术者,“必在兼通世界学术之人,而不在一孔之陋儒”。

换言之,他试图综合经史子集四部和新学分科的方法。今日看来,王国维的思考可谓先见,尽管当时影响甚微,却在民国成立后的学科分制中实现,影响至今。

围绕这一思想,他在《教育小言》(1907)就进一步指出当时教育的问题。如过分强调小学、忽略中等教育和高等教育,认为“患外人侵教育权”的本质在我国师范不立、只要本国高等教育兴则外国留学可废,提倡民办教育(豪杰办学)、教育与政治独立等。

此外,他还分析历史,把中国学术发展分为春秋战国之能动时代、魏晋隋唐之受动时代、宋代稍微能动之时代,并将西学称为“第二佛教”传入,主张今日学术之发达(再进为能动时代),必“存于其独立而已”“破中外之见”。

从这些评论中,已可见青年时代王国维对自己的学术期许。但如何破中外之见,于现实却是艰难的。

王国维还指出,更重要的是,不但经学和文学不可分裂,而群经尤不可分裂。并认为,将来光大中国学术者,“必在兼通世界学术之人,而不在一孔之陋儒”。

《人间词话》手稿

1912—1916年,旅居日本的王国维

哲学还是诗歌?

说“教育救国”很大,其实青年时代的王国维也和现在许多年轻人一样忧郁而又充满激情,处于人生的不断思考和蜕变中。

1898年还在《时务报》时,他就给朋友写信说:“欲望在上者变法万万不能,唯有百姓竭力做去,做到一分就算一分。”而还有生计问题必须考虑,“来日大难,非专门之学恐不能糊口”。1907年,作《三十自序》,反思二十多岁的自己,说:“体素羸弱,性复忧郁,人生之问题日往复于吾前,自是始决从事于哲学。”

从个人和家庭来说,母亲早逝,这使他从小性格偏于内向和忧郁,而在1905年到1908年,父亲、妻子、继母相继去世,对他打击甚大,这也是他后来偏向叔本华悲观哲学(包含中国老庄),写《红楼梦评论》的缘由。

而选择哲学更重要的因素还在于当时的教育研究。他认为,哲学是教育学之母,不论主张教育和学术独立,还是教育细节,都涉及哲学问题。在这一时期,他的尝试作品就有《论性》《释理》《去毒篇》《原命》等(作于1904—1907年)。尤其前两篇,运用逻辑学论难,深入浅出,颇有战国荀子非十二子的风采。

但他的论难,于自己却始终是犹疑不定的。事实上,在《论新学语之输入》(1905)中,他已觉察到东西哲学各自的问题,西方注重“思辨”“科学”“长于抽象而精于分类”,而中国注重实践。实践一端容易流于功利,而“抽象之过,往往泥于名而远于实”。

此外,因从事译介,还特别注重东西观念在翻译的困难和误解。如他指出,外文译为汉语,用词常有“举其部分而遗其全体”的问题。而中国经典译为外文,也有古语意义广泛,翻译难求精当,为求统一更有乖离本意之嫌(《书辜氏汤生英译中庸后》,1906)。

如果说人生问题是他开始研究哲学的关键,此时由翻译之发现,则愈加迷惑了。

对西方哲学,他一则服膺其逻辑谨严,另一面却陷入抽象的困境。如起初研究康德,自有对教育的现实审问,在认识论上,却始终无法认同“物自体”导致的不可知论。后来读叔本华,即以叔氏纠正康德,强调世界可知。但后来写《红楼梦评论》(1904),又意识到叔本华悲观论的解脱问题。“旋误叔氏之说,半出于其主观气质,而无关于客观知识。”(《静安文集》自序,1905)

然而离开叔本华,也使王国维更加意识到旧文化和新文化的转变困境,及个人治学的危机。在《叔本华与尼采》(1904)中,他就说:“叔本华说涅槃,尼采则说转灭。一则欲一灭而不复生,一则以灭为生超人之手段。其说之所归虽不同,然其欲破坏旧文化而创造新文化则一也。”

换言之,他已隐约觉察到,西方哲学在抽象领域可能导致的破坏性灾难。他原本寄望于博采众家以求真理,但却发现了纯粹思想和现实的悖论。

在《三十自序二》(1907)中,他说:“哲学上之说,大都可爱者不可信,可信者不可爱。” 而“余之性质,欲为哲学家则感情苦多,而知力苦寡;欲为诗人,则又苦感情寡而理性多”。遂成“最大之烦闷”,只好由哲学逐渐转文学,“求直接之慰藉”。

欲知古人必先论其世,欲知后代必先求诸古,欲知一国之文学,非知其国古今之情状、学术不可也。——王国维《译本琵琶记序》(1913)

回归经史问“大利”

不过,在具体的文学研究上,他遇到了更大的困境。今人研究《人间词话》(1908),多以王国维引西学分析中国文学。实则此书包含他一向求中西贯通的态度,对美育本质的反思。1904年,他在《孔子之美育主义》强调美育与德育不可分,反对俗儒“玩物丧志”之说。此时则更进一步,探求美育和人生(伦理)的关系。

但是,他必须回答两个问题:

一是诗词发生的根源,仍是文化传统对人格的塑造。如言“东坡之词旷,稼轩之词豪。无二人之胸襟而学其词,犹东施之效捧心也”,又如“诗人视一切外物,皆游戏之材料也”,然而“游于艺”背后还有“志于道,据于德,依于仁”的问题。

二是诗人处世和社会制度的关系。如言“社会上之习惯,杀许多之善人。文学上之习惯,杀许多之天才”(见未刊稿)。尤其后者,在辛亥革命后,社会日趋混乱,残杀无度,更让他痛心。

在这种困境下,1911年底,王国维随罗振玉东渡日本后,遂听从罗氏建议,转攻经史小学。1912年,作《送日本狩野博士游欧洲》诗述志曰:“我亦半生苦泛滥,异同坚白随所攻。多更忧患阅陵谷,始知斯道齐衡嵩。”正是之前那些纠缠的思考愈深入,看到社会上各种忧患,才使他更加意识到:无法改变社会,唯有改变自己,不蹈空言。

此年初,他为罗振玉创办的《国学丛刊》作序,开篇立论:“学无新旧也,无中西也,无有用无用也。”似与之前言论无异,却是经过多年西学研究实践的思考。之所以反复申明破除新旧、中西、有用无用之争,事实上正是当时社会“一切蔑古”和“一切尚古”两种极端思想越来越重,最后导致“道术为天下裂”,成为政治斗争牺牲品。

王国维和罗振玉(1866—1940)

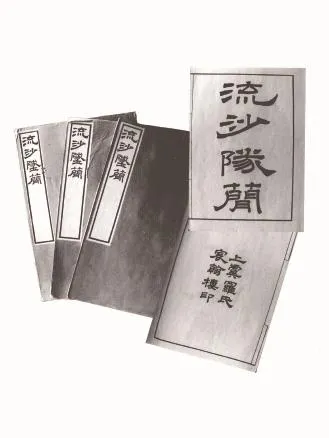

后期经史研究作品《流沙坠简》

故言:“中国今日,实无学之患,而非中学、西学偏重之患。”

王国维生于浙江海宁,自小受地方学术文化影响。浙江地区经史大师辈出。王国维推崇顾炎武,不仅因顾氏为遗民的气节,更服膺其反思历史、经世致用的学术。

1919年《沈乙庵先生七十寿序》,王氏总结清代学术说:“窃于其间得开创者三人焉:曰昆山顾先生,曰休宁戴先生,曰嘉定钱先生。”又说:“亭林之学,经世之学也,以经世为体,以经史为用……”可见王国维回归学术传统的时代自觉。

晚清自鸦片战争后,学者士夫就多有重写历史的倾向,其中最显著者即常州公羊学的复兴,一转为康有为新学伪经考,证成“六经皆伪”。疑古思潮发展到20世纪初,梁启超又发起《新史学》(1902)革命。提倡“文明史学”,主张历史写作应以描述民族进化和社会进步为中心。这样,批判旧史学不过是帝王将相的“家谱”,是“地球上空前绝后之一大相斫书”。

这种极端思潮,由于现实政治利用,随着辛亥革命更加变本加厉。对新史学而言,文献中之五帝时代、夏朝都是难以证实的,因而无法作为文明开端。在进步主义要求下,传统的三代想象更是无法维系。如何解决这些问题,就是王国维后续深入经史考据、脱出“二重证据法”的努力。

不得不提的一件小事就是他对自己家世的考证。海宁王氏远祖王禀,在宋代靖康年间抗击金兵,壮烈牺牲。王国维写《补家谱忠壮公传》,用的是“史记”笔法。以“裔孙国维曰”的口气说:“靖康之局所以得支一年者,公延之也。”称赞其于国家安危系于一身。也可窥见王国维对顾炎武所谓“亡天下”应对于时局的思考。

1917年,他写成《殷周制度论》,成为近代史学研究一大转折。

对王国维而言,这篇考据不仅要弄清殷周之际发生了哪些制度变革,更重要在文明发生的根源问题。他认为,殷周变革,从其表象说,不过是一姓一家之兴亡,但在其内部,不仅是新旧制度和文化的转变,而且是“出于万世治安之大计”。换言之,他试图从经史互证的角度回答现实中新旧文化变迁和制度重建的问题。这就和旧史学动言“回到三代”和新史学“疑古改制”有了根本区别。

1924年《论政学疏》,他进一步说:“新旧不足论,论事之是非而已,是非之标准安在,曰在利害,利害之标准安在,曰在其大小,新旧之利害虽未遽决,然其大概可得言焉。”此文论述一战后的世界格局及西学之蔽(强调权利竞争,皆由贪字误),转而强调“中国立说守贵用中”,可避免西方极端主义思潮可能引发的灾难。其所谓“大利”即《殷周制度论》所谓“天下之大利莫如定,其大害莫如争”。此时则总结为:“与民休息之术莫尚于黄老,而长治久安之道莫备于周孔。”

后期教育实践

如果说王国维前期试图从教育改革回答“两千年之政”问题,后期则更偏向从经史研究回答“三千年未有之大变”的文教存续问题。事实上,他前期推崇的教育独立及分科学制,在民国已逐渐实现。而对他本人,则更注重具体的学术专业建设和保存文化制度的责任。

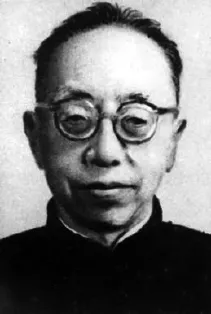

姜亮夫(1902—1995)楚辞学家、敦煌学家、语言学家、文献学家、一代国学宗师

王国维后期的生活主要是在私立的仓圣明智大学(1916—1922)和北大、清华度过的。在《仓圣明智大学章程序》中,他就说:“举世竞言新,独我学校以旧名于天下。”并以“大利”之意反复敦促学子。在此期间完成的《观堂集林》将历年学术汇于一炉,梁启超称为“几乎篇篇都有新发明”。

1925年,王国维在清华大学演讲《最近二三十年中中国新发见之学问》说:“古来新学问起,大都由于新发见。”其中,他所提及的研究,在后来都发展为专门学科,即甲骨学、金石学、简牍学、敦煌学等等。其“二重证据法”之应用更被称为“新史学开山”(郭沫若)。

其次,在培养人才一面,师从王国维的谢国桢、姜亮夫、丁山、徐中舒、戴家祥等人,都成为中国近代文化界的中坚人物。

徐中舒(1898—1991)历史学家,古文字学家

王国维的教学法在今日看来几乎笨拙。徐中舒回忆老师说:“先生谈话雅尚质朴,毫无华饰。非有所问,不轻发言,有时或至默坐相对,卷烟以自遣……遇有疑难问题不能解决者,先生即称不知……”这种课堂教学在现在看来,恐怕要是一位“不合格”的教师。但学生却乐此不疲。

作为后辈的黄奇逸教授因师从徐中舒,对此更深有感触,他说,“先生的书是难懂,但是‘让’不过……学术上正是他砍掉了荆棘,开辟了一条平坦的道路让我们走。”

他痴迷学术,对学生指导也善于因材施教。语言大家姜亮夫回忆,自己下决心研究音韵,当时展现实力的毕业论文《诗骚联绵字考》就是王国维帮他一步一步敲定的。

王国维不善交际,在清华除了授课,一般不主动跟学生谈话。从来上完课就走,钻进书房做研究。但如有学生登门拜访或致函,不管求教或辩论,都一律接待,不分老幼尊卑,知无不言,言无不尽。甚至有当时东南大学学生特意赴京求教,就住在他家里。

民国初年清华大学研究生的毕业证书。李鸿樾(1896—1974)在清华时由王国维指导《古文字学》课题研究

清华大学王国维纪念碑

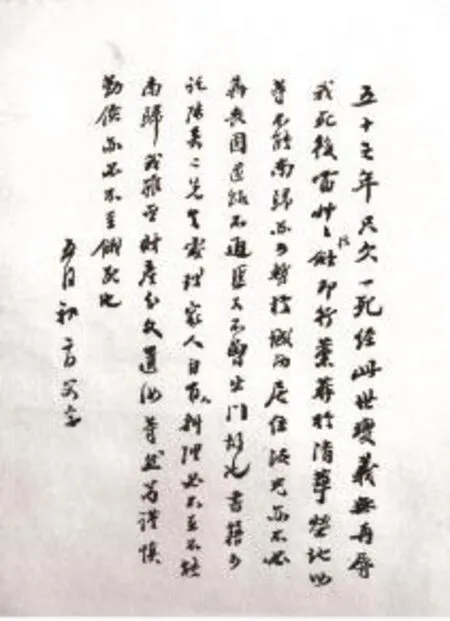

王国维遗书

一次姜亮夫填了一首词,想请老师看。他晚上七点半到老师家,王国维看了后就揶揄说:“你过去想做诗人,你这个人理性东西多,感情少,词是复杂情感的产物,这首词还可以。”便帮他修改,一改近两小时。虽外表严肃,但内底仍是个热心肠。

王国维在后期虽主攻时人所谓“旧学”,但与“新学”诸家交往也从不持门户之见。据《胡适日记》1923年12月16日记,胡适去拜访王国维,两人谈了一小时戴震,王国维又问他,小说《薛家将》写薛丁山弑父,樊梨花弑父,有没有特别意义。这都是胡适不曾想过的问题。最后激发他写了《戴东原的哲学》一书,这是胡适唯一研究清代学术的作品。

后人常诟病王氏后期坚持的“遗老”形象或避而不谈。但从其自身学术出发,认同三代以来“二王三恪”“兴灭继绝”的传统,保留满清皇室的立场,其实是容易理解的。如1924年5月18日,王国维上书溥仪,建议皇室开放紫禁城一部分为博物馆,就一面是发古之意,一面为溥仪存身计划。但是,由于清室内斗及对文物的“变卖”行为,很快遭到民国政府和学者声讨,于同年底将溥仪驱逐出宫。

正如上所言,王国维强调学术专业建设,但并不同于“整理国故”的史料学和强调政治的历史哲学。毋宁说正是要回答从旧文化中如何开出新文化的问题。

他所谓“二重证据法”今人单纯以为是科学,但在王氏思想中,却是直接来自孔子,即:

子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”

颜渊问为邦。子曰:“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则韶舞。放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”

对传统,有人怀疑,有人言必称道。但王国维认为,不论否定肯定,都必须先解决“征”的问题,然后在此基础上损益以建设新制度。

1926年7月,他在致友人信中就感慨:“天道剥而必复,人事愤而后发,实有此理,非漫为慰藉也。弟半年于鼙鼓声中成《皇元圣武亲征录校注》一卷……”,引用易经剥卦和复卦变化、孔子“发愤忘食”之意,“鼙鼓声中”四字实蕴含王氏对乱世中为人为学的态度。

正因此,他在翌年6月投湖自尽更令人扼腕。今人分析其死因,从性格至于时局影响都有,但恐怕正是“鼙鼓声中”这些复杂因素才导致“体素羸弱,性复忧郁”的他最终以死明志,印证了他在叔本华哲学中反复思考的解脱之道,“义无再辱”。

1929年,陈寅恪诗赠北大史学系毕业生说:“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。田巴鲁仲两无成,要待诸君洗斯耻。”其中田巴、鲁仲盖指顾颉刚“古史辨”和胡适“整理国故”二派史学,今日已是主流。而王国维独出其间,以经史互证为本,或也尤其值得今人警醒。