视点 VIEW POINT

2017-05-17

视点 VIEW POINT

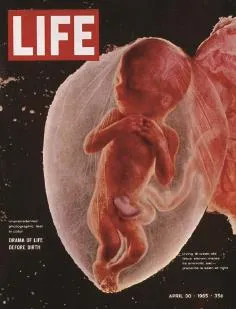

儿童性教育的开始:我从哪里来

近日,杭州萧山一家长发微博表示:孩子所读的《珍爱生命》儿童性教育读本过于直白、尺度太大,对性器官和性行为有直接的描述与配图。这一微博引起了网友们的关注和质疑,事实上《成长的脚步》《你从哪里来,我的朋友》等性教育课本都曾在网上引发热议。面对质疑,北师大儿童性教育发微博回应:在我们的性教育实践中,的确面临一些所谓“敏感”话题,如这次网友广泛关注到的二年级“身体发育”单元“人的诞生”主题中“我从哪里来”的内容,我们希望性知识能和其它科学知识一样,被自然、准确地传递给儿童。国际国内的性教育经验表明,让儿童说出生殖器官的正确名称,了解到自己诞生的过程,有利于儿童树立尊重自己、尊重他人、尊重生命的意识”。

@张畅:在瑞典,1942年开始对7岁以上的少年儿童进行教育,小学传授妊娠与生育知识,中学讲授生理与身体机能知识,大学则侧重于恋爱、避孕和人际关系。在美国,儿童从小学一年级就开始学习生育、两性差异、性道德、性心理等方面的知识;初中讲授生育过程、性成熟等;高中则偏重婚姻、家庭、性魅力、同性恋、性病、卖淫、性变态等方面的学习,并发放避孕套。全美14个城市的32所公立学校设立了性咨询室,面向儿童和青少年,内容对教师和家长保密。

@希希学园:我们是一家公益机构,为流动儿童普及性教育,我们在打工子弟学校上课的时候也是选用的这套教材。这是从一年级到六年级分年级分学期的一整套教材,不只是性知识,还有情感态度价值观等很多内容,整体符合联合国教科文组织《全面性教育技术指导纲要》的框架,所以在学校课程中使用比较好。但我也觉得没有任何一个教材是完美的,是适用于所有学生的,所以我们在学校上课前会给教师、志愿者做培训。内容不仅仅包括什么是性教育、为什么要做性教育等观念、知识;还会包括如何授课的技巧。

@费加罗:性教育课本争议之外,还需要关注两组数据:一是根据“女童保护”网络监控数据的不完全统计,2013年到2015年,全国各地被媒体曝光的性侵儿童案共968起,受害儿童超过1790人;二是去年《中国性教育现状报告》显示,我国青少年获取性知识的主要渠道是“文艺、影视作品、漫画、网络资讯”(占32.2%);其次是色情光盘(24.4%)。相较于国外,从上世纪40年引入性教育课本和课程,我国的性教育之路还远,什么样的课本是合适的、老师应该如何讲述都需一一讨论、明确,同时还要和家长在性教育上达成共识。

@新周刊:科学的儿童性教育是一个好的开始,能够接受这种性教育的孩子,无疑比父母当年要幸运。等他们长大后,一些地方糟糕的性别环境也许已经大为改善。但我们没有任何理由等下去,等多一分钟,可能就多一个孩子被侵犯。还是英国性心理学家蔼理士一百多年前说的那句话:性的启蒙工作应于何时开始,或怎样开始,也许成为问题;但是这种启蒙工作的非做不可,非仔细与谨慎去做不可,是再也不能怀疑的了。

知识变现时代,如何成为理智的付费者?

近日,豆瓣推出豆瓣时间,用户通过付费来获取诗人们对诗歌的朗诵与解读。在此之前,科普网站果壳发布付费语音问答平台“分答”,问答社群知乎推出值乎,随后微博开放打赏和付费提问功能。与此同时,内容创作者通过罗辑思维、喜马拉雅、小密圈等平台,推出一系列系统性付费内容,如媒体人李翔的付费内容《商业内参》,《奇葩说》辩手在喜马拉雅上线的付费语音节目《好好说话》。随着倾听文化名人的课程成为现实,二手知识的形式更加直观易吸收,获取渠道不再囿于课程与书本之内,作为知识付费者的我们又该如何的理性面对?

@小清新失败:

你不是在学习,你只是在满足学习的欲望,以满足欲望为目的,解决焦虑。其实知识变现就是抓住大众的痛点,越是和“现实”靠得近的“知识”,越容易售卖,如:如何婚恋、如何找工作、如何赚钱,大到行业分析、职场规划等等。其实这些简单的知识,靠努力和时间就可以得到,但大众需要的是一个“我在学习”的感觉。

@黑绵羊:

多渠道多形式接受知识是个好事情,在获取之前是学会如何获取。这需要我们对自己有一个清晰的认知,能画出自己的知识结构图,明晰自己需要什么、欠缺什么,而非简单追随、通过付费来为自己的惰性买账。同时,对需要获取的知识有个分类,哪些知识可以通过付费来获取,哪些是需要动手实践后再进一步深化。俗话说:世事洞明皆学问,人情练达即文章。对周边事物保持一种好奇、善于观察,能够形成自己的认知体系,远比一味的输入和简单的记忆有效。

全面取消英语考试,是否可行?

据媒体报道,全国人大代表、中国宇华教育集团董事局主席李光宇建议高考取消英语科目,把中小学生的英语必修课改为选修课。他认为,目前中小学的孩子们花在英语学习中的时间太多了:“如果按照每天8个小时的学习时间来计算,在一个孩子最美好的10年时光里,竟然将近五分之一(18.13%)的时间都花在了英语学习上。”随后全国政协委员、新东方教育集团董事长俞敏洪谈了对“全面取消英语考试”的看法,认为取消英语考试这个建议有点仓促,甚至比较鲁莽,学习英语已经不再纯粹由国家决定了,这是中国走向世界的必然需求,可以适当降低英语在高考中的比重,或者降低英语在高考中的难度。

@四重奏:

外语能力测评越来越规范化和国际化已是趋势,当然这也降低了英语在高考中的重要性。一是多省市正在逐步推进外语一年两考;二是部分省市已经采用题库命题方式用来提升考试公平性和科学性,与世界上标准化考试的通行做法接轨,并于2020年基本建成标准统一、功能多元的现代外语能力测评体系;三是,英语在高考中所占分值开始降低,2013年北京市出台《2014—2016年高考高招改革框架方案》便提出英语分值从150分降到100分。

@中国青年网:

在实用主义和工具理性盛行的当下,“高考取消英语”的社会基础就在于不少人认为英语在日常生活中“用不上”。从成本和收益的角度来看,英语学习入不敷出、划不来,让一些人对英语学习缺乏价值认同。实际上,不是“英语无用”,通过英语这一媒介去打开“另一扇窗户”,了解其他国家的科学技术与思想精神,这又何尝不是一种“中学为体西学为用”?当今世界逐渐成为一个“你中有我,我中有你”的命运共同体,开放、融合已经成为不可阻挡的时代潮流。

@胡欣红:

李光宇先生的“高考取消英语”建议虽不足取,但其所指出的英语教育弊病却是一个真问题。英语教育改革可以适当考虑“降分”与“分层”原则。前者已经在3年前的“北京方案”中有所体现,后者则是指对学生实行分等级要求,即除外语专业外,降低外语分数在高考中的权重以及修改日常教学的相关要求。

一个节日名称的转变:从妇女节到女生节、女神节与女王节

据北青网报道,近日,在崇文门、西单、王府井商圈里,“妇女节”三个字罕见于商场的营销文案中,取而代之的是 “女王节”“女神节”“女人节”等字样,同时“乐享女人节、一起做女王”,“女神驾到”等粉红风格海报也充斥眼球。针对商家将三八妇女节打造成购物的“女神节”“女王节”这一新现象,北京市妇联相关负责人表示,三八国际妇女节是世界各国妇女争取和平、平等、发展的节日。购物是“她经济”下的锦上添花,但节日的内涵传统不能丢。

@江德斌:

进入消费时代后,女性具有的消费欲望,则被商家看中,与其它节日一样,尽可能赋予妇女节更美好的意义,既然年轻女性不喜欢听这个词,那就用“女人节”“女神节”“女王节”等来替代,从而迎合年轻女性的喜好。可见,“妇女节”变“女神节”乃是消费时代的嬗变,背后虽然有浓厚的商业氛围,但也有广泛的民意基础,不应一概否定,认为这只是庸俗的商业行为。

@大群:

今年妇女节所出现的“女王节”与“女神节”,其实是观念的水位上升后,商家的顺势而为,而非单纯的消费主义推动。如同每年妇女节时,拿来比较的谷歌和百度logo,前者往年首页logo所绘女性常是各个领域的杰出女性,如飞行员、建筑师、计算机程序员、科学家、法官等,而后者则常常是给出乖巧、可爱需要被疼爱的女性形象,这使得百度每年在这一天都会被网友指责将女性物化、将女性形象禁锢在家庭之中,而非更多的可能性上。所以,在今年百度也给出了“标准答案”,以免惹众怒。

@光明网:非但是妇女节,母亲节、父亲节甚至春节、中秋节等传统节日,在很大程度上都已成为了商家营销的窗口,成为了刺激消费的由头。这一现象,可以说是市场经济、商业社会的必然结果。事实上,鼓励女性消费和维护女性权益,并不存在着抵触之处。从某种意义上说,女性群体能在妇女节期间“放开消费”,恰是其地位显著提升、权益得到保证的一大力证。一方面,这一现象表明女性购买力在提升,对家庭财富的支配力在加强,她们获得了更多自主安排消费、作出生活决策的权利;另一方面,这也说明了女性群体获得了更充分的就业机会,她们扮演了更为主动的社会角色、在社会分配中占据了更为有利的位置。

@宋潇:“妇女节”变为“女神节”,小小的一字改变,背后不仅是话语体系的更新,更是一种社会心态的转变,至于这种转变是健康还是腐朽,恐怕就像“如人饮水”一样,冷暖只有自己知道。理想的状态下,女性应该随时受到尊重,社会也应该时刻爱护女性,但相比于此,更应该被追问的是:今天,我们该如何保障女性权益?