新中国初期丝绸贸易对象的转变与产品风格

2017-05-16宋宇洁熊锴毓

温 润,宋宇洁,熊锴毓

(东华大学 a.纺织学院;b.纺织面料技术教育部重点实验室,上海 201620)

历史与文化

新中国初期丝绸贸易对象的转变与产品风格

温 润,宋宇洁,熊锴毓

(东华大学 a.纺织学院;b.纺织面料技术教育部重点实验室,上海 201620)

不同于历代,新中国初期确立了以外销为主的丝绸经营方针,丝绸产品远离国内服用习俗,外销绸成为丝绸设计的主体。20世纪50年代以苏新国家为主要贸易对象,产品设计基本沿袭传统,风格稍嫌单调与保守。60年代贸易对象转向西方资本主义国家,产品设计思路随之调整为“投其所好”。通过对国际流行的间接接触与掌握,设计人员根据客户的审美与时尚需求不断推陈出新,资销与社销产品风格鲜明,适销对路。研究表明:新中国初期丝绸贸易对象很大程度上决定了产品风格。外销丝绸为中国赚取了大量外汇,为新中国的崛起做出了重大贡献。

新中国初期;丝绸;贸易对象;产品风格;外销

中国丝绸举世闻名,发展至近代因列强侵略与战乱频仍直至凋敝。新中国成立之初丝绸业举步维艰,历经艰辛后逐步恢复了实力。中国丝绸的传统形象和地位重新树立,在世界丝绸发展进程中继续扮演着重要的角色。学术界通常着力于古代与近代中国丝绸的发展演变,对于新中国成立后的丝绸产业较少聚焦,似乎忽略了它为国家经济建设做出的特殊贡献,低估了丝绸产品的设计水平。值得关注的是,新中国初期特殊的国际环境与国力现状,迫使丝绸产业改变了过去以国内市场为主的营销方式。面对波折复杂的贸易对象,中国丝绸迎来了新的发展契机,在国外开出了绚烂之花。那么,新中国初期丝绸贸易对象究竟发生了哪些转变,由此对丝绸产品风格产生了哪些影响,丝绸设计人员又采取了哪些应对策略,理应仔细梳理与探究。

1 立足外销——丝绸产品与百姓生活渐行渐远

1953年,百废待兴的新中国对经济体制进行了一系列改革,将丝绸业的生产、经营和贸易也纳入国有经济体系和国家计划的轨道。然而,新中国初期的国内市场难有曾经的繁荣,仅凭内销带来的收益远不足以支撑国家经济建设,不得不依靠出口创汇解决。随着丝绸经营重心的转变,高品质、高价值的丝绸被寄予了厚望,扮演着为国家赚取外汇的重要角色,成为新中国丝绸发展的主体。

与历朝历代不同,新中国成立后人们偏爱棉布,少穿或不穿丝绸。丝绸不再是受人追捧的高端服用品,尽管新中国成立之初还有人穿用,不出几年便难觅踪迹。根据新中国历年丝绸生产量和贸易量统计,“一般出口量占总生产量的75%左右,而内销绸用丝只占25%左右,在这25%的用丝量中,大多是出口丝绸的剩余品,仅少数是专织内销绸的用丝量”[1]。从表1[2-3]可以看出,1954年人均丝绸消费量仅有0.13 m,即便是改革开放后依然不足1 m,可见丝绸消费十分稀少,已然与百姓生活渐行渐远,较低的需求量助推了丝绸贸易重心由内销向外销倾斜。

表1 新中国人均纺织品与丝绸消费情况Tab.1 The per-capita consumption of textiles and silk in the early stage of New China

2 以我为主——新中国成立初期主销苏新国家的丝绸产品风格

新中国成立伊始,西方资本主义国家妄图通过政治、经济上的限制和孤立,将新中国扼杀在襁褓之中。对此,国家大力推进同(前)苏联、(前)民主德国、捷克、波兰等社会主义兄弟国家间的联系,通过贸易合作获得国家复兴的资本,以改变被贸易封锁和经济制裁的局面。由此,20世纪50年代的对外贸易准则便确立为“先苏新,后对资”。自1950年2月14日《中苏友好同盟互助条约》签订开始,中国丝绸先后打开、巩固并扩大了对苏新国家出口的贸易之门。依照贸易协定,贸易双方在年度末签订并确定下一年度丝绸交易总额和花色品种。其中,(前)苏联因国力雄厚、需求量大,成为丝绸贸易的主要对象。例如,“1955年出口桑蚕丝3 344.2 t,而对苏联出口2 201.2t,占总出口量的65.8%;真丝绸出口730.3万m,对苏联出口32.5万m,占43.9%”[1]。图1是当时中国丝绸在(前)苏联展销场景的宣传画,可以看出丝绸品种多样,且颇受当地欢迎。

图1 《中国丝绸到了苏联》宣传画Fig.1 The poster named “Chinese silk to the Soviet Union”

苏新国家丝绸贸易的特征是需求量大,成交平稳。每年度负责选样和签署贸易订单的大部为政府官员,他们更为看重的是丝绸大货诸如瑕疵率、色牢度、耐用度等的质量问题,而对于丝绸的艺术性、创新度和时尚感等方面不做过高要求,仅以质优价廉为首选。“他们为了早到货和多到货,以便早日将货物投入市场,对我们的产品质量表面上要求很高,但实际上却不十分严格。……只要我们提出供应,他们都如数接受,……”[4]因此,在保证可织性与便利性的同时,销往苏新国家的丝绸产品风格更偏向于中国的审美习惯和设计传统,在设计中表现出浓郁的民族特色,大量传统元素经筛选和再创作后重新呈现出来,浓郁的民族风弥漫整个50年代。

面对苏新国家的大量需求,中国丝绸公司及设计人员不懈努力,有针对性地开发出大批花色品种。至50年代末,“浙江、江苏、上海三地,每年试制的新品种在1 000种以上,新花色上万种”[5]727。丝绸设计在外销的促动下取得了很大进步,即便身处信息闭塞和有较强自主性的设计环境,设计人员依然坚持不懈地在传统经典中汲取养分,在日常生活中发现灵感。图2是新中国成立初由中国蚕丝公司制作保存的绸缎样本。从图2可见,生织匹染的花巴黎缎比比皆是,采用撇丝和泥地表现技法的写实牡丹和菊花图案颇有民国遗风。自1956年起,绸缎样本逐渐多了起来,但在出口创汇中扮演扛大旗角色的始终是古香缎、织锦缎、克利缎、花软缎、塔夫绸、留香绉等传统品种,常用龙凤呈祥、亭台楼阁、缠枝牡丹、折枝三多等经典写实题材,采用混地、满地排列,此外锦地开光和锦上添花等传统装饰手法也并不鲜见。

图2 中国蚕丝公司绸缎样本Fig.2 Silk sample of China silk corporation

除对传统题材的挖掘,设计人员还从时下生活场景汲取灵感,创制出很多清新纯朴,具有浓郁乡土气息的新花色。图3展示的是20世纪50年代出现的新题材,除了沿续传统的亭台楼阁和人物故事外,设计人员创造性地将杂技、牧羊、放风筝,以及牲畜、农舍、锄头、拖拉机等建设社会主义新农村题材搬上绸面。所以,将传统手法与新题材结合成为那时比较流行的丝绸样式。

20世纪50年代中国丝绸主销苏新国家,取得了可观的成果,形成了“以我为主”的丝绸设计思路。因受外销市场制约较小,同时缺乏必要的外界刺激,丝绸产品的整体风格难免单调与保守。在60年代初经历了贸易对象的转变之后,丝绸设计觅得了新的发展方向,产品风格开始触及国际流行。

图3 20世纪50年代新题材Fig.3 New themes of silk pattern in 1950s

3 投其所好——出口对象转变后的丝绸产品风格

1960年初中苏关系急转直下,(前)苏联不仅拖延贸易合同的签订,还提出一系列条件逼迫中国偿还巨额债务,使得本就因自然灾害而遭殃的国民经济雪上加霜。面对如此严峻的贸易形势,以及当时工农业生产的艰苦局面,中国采取“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,从出口战略上摆脱以(前)苏联为主要贸易对象,同时努力开拓新的市场以赚取更多外汇。中国丝绸出口的重点随即由(前)苏联等社会主义国家转向西欧、美国等资本主义国家及东南亚地区。“1962年起基本停止对苏联出口,但对罗马尼亚、南斯拉夫、民主德国等东欧社会主义国家仍维持一定的出口量”[5]。至1966年,按出口国家和地区收汇金额多少排序,前五名依次名为瑞士、中国香港、日本、意大利、法国[1]。丝绸出口的性质和贸易形式已然发生转变,丝绸产品风格和设计思路在很大程度上受其影响。

3.1 设计思路发生转变

随着中苏关系的恶化,丝绸出口的重点由苏新国家转变为西方资本主义国家。这一转变使得原先以中国民族特色为主的丝绸样式,在崇尚“时尚”“创新”等概念的西方市场显得不甚适应,迫使“以我为主”的丝绸设计思路不得不进行转型。然而,起初转型遇到了阻力,丝绸设计思路并不统一。当时国内一部分保守观点认为,所谓的“时尚”实质上是资本家为了榨取人民财富而抛出的诱饵。《浙江丝绸》1960年第11期曾刊发文章指出:“资本主义国家的丝绸图案设计方向,主要是为了剥削、营利,以达到其维护本阶级利益的目的。”而关于“创新”,则“是在污秽的生活中追求刺激的、颓废堕落的、杂乱无章的、残缺不全的、奇形怪状的图案、色彩供给人们,达到他们麻醉人们的目的”[6]。对此,1963年6月举行的浙江丝绸博览会进行了专题讨论。会议由浙江省轻工业厅丝绸管理局与浙江美术学院联合举办,议题即:在丝绸设计过程中该遵循哪些原则,该怎样处理产品适销对路与政治倾向间的关系,以及如何把握民族风格与外来风格这一对矛盾。《浙江丝绸》随即连续刊登了丝绸设计人员的意见与见地。根据讨论结果,新的设计思路主张在传统与外来风格之间找寻折衷,将外商提出的建议和要求作为重要参考,在满足国外市场要求和掌握花色流行的基础上,努力结合自身的优势特点,通过“古为今用”和“外为中用”等手法达到出口创汇的目标。“具体说来,要反映出一定时期内,丝绸的出口方向、国别地区、风尚喜爱、织物用途和各派路的比重和要求”[7]。因此,丝绸图案设计本着“取其精华,去其糟粕”的思维方式,提出了“创新领导消费”和“投其所好”两组口号,实现了设计思路的重要转变。

3.2 与国际流行市场间接接触

尽管贸易对象转变为西方资本主义国家,但当时设计人员大多处于与国际流行市场隔绝的状态。怎样适应国际市场的转变,得到西方消费者的认可,确实是一个十分棘手的难题。在这种状况下,中国采取了一系列办法,通过各种渠道保证设计风格与国际市场接轨。早在20世纪50年代,中国丝绸公司就派人远赴(前)民主德国签订新花样、新品种的交流协议书,“按协议,德方每年在上半年或年前第四季度,把其所需要的及国际市场上将流行的新品种和新花色的样集寄给我公司”[8]。由于民主德国深处欧洲中部,其审美接近于欧美流行潮流,对花色流行和审美方面的高要求,促使设计人员深入分析样本的同时,掌握了不少最新的流行资讯,并“能很快地吸收外来的好的影响,……更适应国内外的喜爱”[9]。同时,中国丝绸公司依托中国香港独有的地理和政治优势,在香港设立了分公司(又名华润公司),并将香港作为对资销售最主要的贸易通商口岸,将香港收集的意见和信息及时反馈给内地。例如,1963年依据香港华润公司提供的建议,丝绸设计应“采用少量真丝和人造丝交织的薄型交织提花绸,市场有发展前途。最好使用13/15真丝和60号人造丝交织,使织物质地精细轻薄,花纹文静大方,色泽鲜艳明朗,以一新耳目”“花样一般采用中型简练图案花派,处理手法不宜过分繁复。配色以明朗文静的同类色或类似色调为宜,秋冬季以中、深色为主。总的要求是达到新颖悦目的效果,以吸引消费者的爱好”[10]。此外,广交会也有利于了解国际市场,它的成交情况对于分析中国外贸走势具有重要参考价值。广交会每年两届,会有部分参观名额留给工业部的设计人员,他们可以亲身体验感知流行趋势,与国际市场接轨。中国丝绸公司上海分公司出版的《新品种》,以及《江苏丝绸》《浙江丝绸》《绸缎品种花色消息》等刊物都较为及时地报道了国外客商反映、广交会情况和最新的流行趋势,图文并茂,传播效应显著。

中国丝绸设计与国际市场风格能够保持一致,离不开驻外工作人员对最新流行资讯的搜集,更离不开设计人员对于前方寄回前沿设计样本的揣摩研究,以及充分解读后的再创造。“在当时,挑选花样用于投产的过程是非常严格的,因而市场对新花样的引导趋向、信息,成为设计人员最关心的事”[11]。他们借助现有条件,从多种渠道获取西方市场的流行动向,与传统风格相融合,设计出一批优秀的花样,并在丝绸类期刊中发表文章预测流行趋势。当时浙江胜利试样厂的设计人员认真听取外贸部门传达的信息和反馈意见,充分利用现有资料信息推测国际流行趋势,并结合历年外销情况厘清不同市场的风尚喜好与销售规律,从而做到适销对路[5]752。可以说,丝绸设计在当时被隔绝的形势下努力保持着与国际流行市场的间接接触,有效地保证了丝绸出口市场的转移,为丝绸产品赢得西方消费市场发挥了不可估量的作用。

3.3 不同销路形成不同风格派路

中国丝绸贸易对象转向西方资本主义国家,并非意味着取消对苏新国家的出口,而是以资销为主、社销为辅,两者并行。丝绸设计也因此采取不同思路,形成资销和社销两种特点鲜明,却互有借鉴的产品风格。

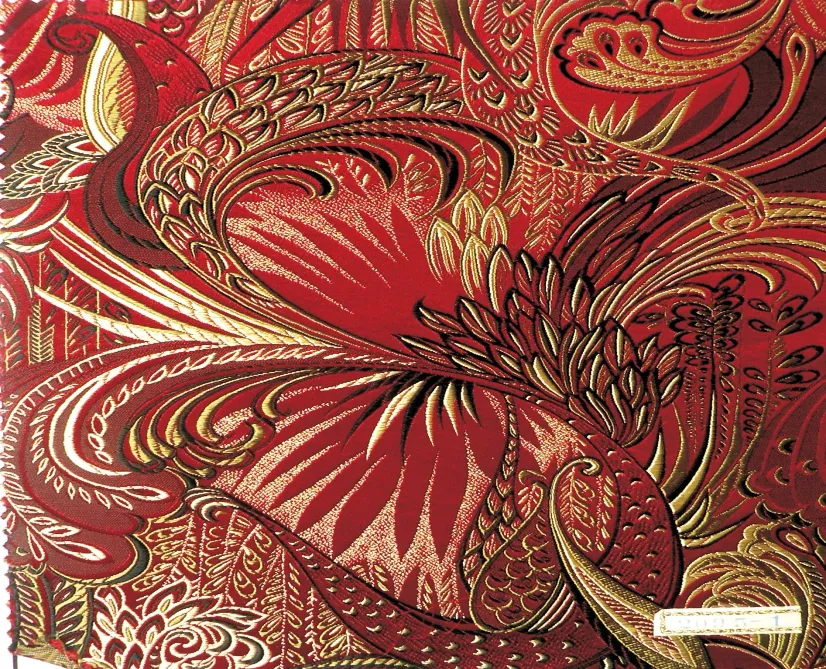

资销丝绸量小价高,有的甚至可以少到10 m,机动性强。因此,资销产品设计追求丝绸质感和美感的展现,可以采用较复杂的生产工艺,开发出更多新颖的花色品种。其中提花图案的设计要点是,倾向于清地布局的中小花型,凭借大面积肥亮无瑕的缎面体现出产品精致高档的品质。传统丝织品种(如金玉缎、织锦缎、花软缎、丁香缎)基本以四君子、岁寒三友、龙凤、团花、博古、篆字等中小图案为主,清地朵花,经久不衰。图4是织有“四君子”图案的织锦缎,采用锦地开光的表现手法,造型写实,做工精良。真丝提花绸多用于国际市场上的裙料或衬衫,如修花缎、夏夜纱、花塔夫、条子花绡等品种,均注重绸面的光洁度,强调丝绸的质感,随市场流行而风格多变。资销印花丝绸的设计则较为洋派,以抽象的点、线及变形花卉为主要题材,多混地布局,色彩大多采用流行色,套数较多,由于批量小且国外服装流行更迭快,风格图案能够达到复杂的艺术效果。图5是20世纪70年代的资销印花丝绸图案,花型奔放洒脱,“开路”随意灵活,采用染地雕印工艺,开创了印花纹样设计的新局面。

图4 “四君子”织锦缎图案Fig.4 The brocade pattern named “four gentlemen”

社销丝绸基本以保证生产率为出发点,价格相对低廉的人丝、交织和化纤绸缎为出口主要品种。因其批量较大,设计时倾向于采用简单工艺,混地、满地的装饰题材或变形花卉居多,配色上尽量避免色牢度较低的鲜艳色。图6的织锦缎采用满地布局,花型较大,结构复杂,目的是尽量不暴露瑕疵。对于社销印花丝绸亦是如此,色彩浓重黯然,套数较少,便于生产。相较而言,资销丝绸整体上比社销精致典雅,但也无绝对之说。作为当时一种稳定持久的产品风格,社销丝绸同样耗费了设计人员很多心血,为国家争取了大量外汇。

图5 资销印花丝绸图案Fig.5 Printed silk pattern for the capitalist countries

图6 社销装饰风格织锦缎Fig.6 The decorative style of brocade for the socialist countries

4 结 语

新中国成立初期的丝绸业面临着巨大挑战。一方面,国家迫切需要丝绸业迅速恢复生产,以此力争出口来换取外汇储备;另一方面,国内对于丝绸需求量的减少限制了丝绸内销,以致外销成为经营主体。由此,国家确立了以外销为主的丝绸经营方针。20世纪50年代苏新国家占据了中国丝绸出口的重要一隅,因为意识形态上刻意回避时尚,以及出口国高度依赖中国丝绸,使得当时设计具有很强的自主性,倾向于设计便于生产的花色品种,产品虽具有浓郁的民族风格,充满了生活化的乡土气息,却有单调、保守之嫌。而当60年代贸易对象转变成资销为主后,设计思路也随之转变。西方资本主义国家对于时尚和质量的重视,要求丝绸设计不断创新,充分迎合客户的审美喜好,尽量与国际流行信息和趋势接轨,创制出深受国外客户喜爱的丝绸产品。总之,新中国初期丝绸贸易对象很大程度上决定了产品风格,其设计水平在国际上首屈一指,其独树一帜的外观与品质为国家赚取了大量外汇,为新中国的崛起做出了重大贡献。此刻,不得不反思当今中国设计在国际市场中的窘境。如何真正将中国制造迈向中国创造,相关研究者在向国外学习的同时,不妨将目光投向这一时期。前辈们不畏艰难的兢业精神,以及不断推陈出新凭设计赢得市场的聪明才智,着实值得大家借鉴学习。

[1]王庄穆.新中国丝绸史记[M].北京:中国纺织出版社,2004. WANG Zhuangmu. Silk Records of the New China[M]. Beijing:China Textile Press,2004.

[2]李世娟.中国丝绸工业统计资料汇编[M].北京:中国丝绸工业总公司,1993:18. LI Shijuan. Compilation of Statistical Data on Chinese Silk Industry [M]. Beijing:China Silk Industrial & Trading Corp,1993:18.

[3]商业部纺织品局.新中国的纺织品商业(1949—1985)[M].北京:中国商业出版社,1989:268. Department of Textiles from Ministry of Commerce. Textile Business in New China(1949-1985)[M]. Beijing:China Business Press,1989:268.

[4]冯能谦.向苏联出口呢绒始末[G]//《中纺历程》编写组.中纺历程:中国纺织品进出口总公司成立四十五周年纪念文集.北京:中国纺织品进出口公司,1996:73-75. FENG Nengqian. The export of wool to the Soviet Union[G]// Compile Group ofTheCourseofChinaTextileImport&ExportCorporation. The Course of China Textile Import & Export Corporation:Festschrift of Forty-five Anniversary of The Course of China Textile Import & Export Corporation. Beijing:The Course of China Textile Import & Export Corporation,1996:73-75.

[5]赵丰.中国丝绸通史[M].苏州:苏州大学出版社,2005. ZHAO Feng. The General History of Chinese Silk[M]. Suzhou:Soochow University Press,2005.

[6]佚名.丝绸图案设计[J].浙江丝绸,1960(11):60. Anony. Silk pattern design[J]. Zhejiang Silk,1960(11):60.

[7]中国丝绸公司上海分公司.序[Z].新品种,1960(12):1. Shanghai Branch of China National Silk Corporation. Preface[Z]. New Varieties,1960(12):1.

[8]徐乾麟.早期业务散记[G]//《中纺历程》编写组.中纺历程:中国纺织品进出口总公司成立四十五周年纪念文集.北京:中国纺织品进出口公司,1996:70. XU Qianlin. Sketch of the early business[G]// Compile Group of The Course of China Textile Import & Export Corporation. The Course of China Textile Import & Export Corporation:Festschrift of Forty-five Anniversary of The Course of China Textile Import & Export Corporation. Beijing:The Course of China Textile Import & Export Corporation,1996:70.

[9]董仲英.目前绸缎品种花色的发展趋向:莱比锡展览会观后感[J].浙江丝绸,1959(6):12. DONG Zhongying. The current development trend of silk varieties: impressions of Leipzig exhibition[J]. Zhejiang Silk,1959(6):12.

[10]中国丝绸公司上海分公司.序[Z].新品种,1963(4):1. Shanghai Branch of China National Silk Corporation. Preface[Z]. New Varieties,1963(4):1.

[11]苏州市文化广电新闻出版局,苏州丝绸博物馆.苏州百年丝绸纹样[M].济南:山东画报出版社,2005:6. Suzhou Radio and Television Press and Publication Bureau, Suzhou Silk Museum. Chinese Silk Pattern of the 20th Century[M]. Ji’nan:Shandong Pictorial Press,2005:6.

The transformation of silk trade object and product style in the early stage of the New China

WEN Run, SONG Yujie, XIONG Kaiyu

(a. College of Textiles; b. Key Laboratory of Textile Science & Technology, Ministry of Education, Donghua University, Shanghai 201620, China)

Different from the past dynasties, the silk business policy was mainly export sale in the early stage of the New China, silk products were away from the domestic use custom, and export sale silk became the main body of silk design. In 1950s, the Soviet Union and other socialist countries became the trade objects; the product design basically followed the tradition; the style was slightly monotonous and conservative. In 1960s, the trade object suddenly turned to the capitalist countries, and the product design idea changed to cater to one’s pleasure. After indirect contact and mastery of international fashion, the designers made new products constantly to meet the needs of the customer’s aesthetics and fashion, and the style of capital and social marketing products was distinctive, which was good for sales. The research shows that, the silk trade object in the early stage of the New China largely determined the style of the products. Export sale silk has made a lot of foreign exchange for China, and made a great contribution to the rise of New China.

the early stage of the New China; silk; trade object; product style; export sale

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.04.014

2016-08-04;

2017-03-13

国家社会科学基金艺术学青年项目(14CG132);上海市哲学社会科学规划课题青年项目(2014EWY005);东华大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(16D110117)

温润(1982-),男,副教授,博士,主要从事纺织品设计与历史文化的研究。

TS145.1;F752.1

B

1001-7003(2017)04-0087-06 引用页码:041303