论中原官话的阴阳对转

2017-05-13董欣

摘 要:本文主要讨论中原官话中的阴阳对转现象,以各地的方言志以及前人的研究为语音材料对万荣、长垣等五个方言点方言中的“阳转阴”现象进行考察,分析其阳声韵的消变次序以及长垣方言中“阳转阴”现象的来源。本文还对临猗方言中的两例“阴转阳”现象进行了分析。

关键词:中原官话 阴阳对转 消变

阴阳对转是汉语语音发展演变的一条重要规律,是指阳声韵失去鼻音韵尾变为阴声韵,阴声韵加上鼻音韵尾变为阳声韵的一种音变现象。孔广森认为上古没有入声韵,并将入声韵归为阴声韵,所以这种对转规律叫作阴阳对转。阳声韵失去鼻音韵尾变为阴声韵的现象比较常见,而阴声韵加上鼻音韵尾变为阳声韵的现象比较少见。今中原官话中存在阴阳对转的现象,主要分布在汾河片的大部分方言点以及郑开片的长垣方言中。中原官话中的阴阳对转大都是阳声韵转为阴声韵,仅有极个别的是入声韵字转为阳声韵。

一、阳转阴

(一)阳声韵的读音

在中原官话中,阳声韵转为阴声韵的现象集中体现在汾河片以及郑开片的长垣方言中,现根据各地的方言志以及前人的研究成果分别对万荣、长垣等方言中的阳声韵转为阴声韵的情况进行说明。

1.万荣方言

万荣方言中,古深臻摄字和曾摄部分字的白读音读为[-i]韵,梗摄二等和三四等字的白读音分别读为[-]韵和[-E]韵,宕摄字的白读音读为[-]韵。万荣方言的语音样本来自《万荣方言词典》。

深臻摄:[mei]阳:门;[lei]阳:棱

梗摄二等:[??]阴:生甥;[t??]阴:争睁

梗摄三四等:[miE]阳:名;[t??E]上:整;[t??iE]阴:轻

宕摄:[t?]阴:汤;[l]阳:狼;阳:羊扬

2.永济方言

永济方言中,古深臻摄字读为[ei]韵,山咸摄仅有去声字读为[ai]韵,阴平、阳平以及上声字都读鼻化韵[?],梗摄二三等字的白读音读为[E]韵,宕摄字的白读音读为[]韵。永济方言的语音样本来自《永济方言志》。

咸山摄:[pai]去:半;[tai]去:弹;[t?ai]去:探

深臻摄:[t?iei]阴:今;[tsuei]阴:尊;[t?yei]阴:军

梗摄二三等:[liE]阳:灵零;[t??iE]阴:青轻

宕摄:[f]阴:双;[v]阳:芒;[l]阳:狼;[ts?]阳:藏

3.临汾方言

临汾方言中,宕摄字的白读音读为[]韵,梗摄二等和三四等字的白读音分别读为[]韵和[e]韵。临汾方言的语音样本来自《普通话基础方言基本词汇集·语音卷》。

宕摄:[u]阳:王;[]阳:娘;[t?y]去:浆;[y]阳:羊

梗摄二等:[p?]阳:棚;[l]阳:棱;[t?]阴:蒸;[t??]阳:城;[?]阴:升

梗摄三四等:[p?i]阳:平;[mi]阳:明;[t?i]阴:听

4.临猗方言

在临猗方言中,只有宕摄字和梗摄字的白读音读为阴声韵,前者读为[o]韵,后者读为[]韵。临猗方言的语音样本来自王临惠的《临猗方言的文白异读》。

宕摄:[t?yo]去:糨;[]阴:央;[?yo]阴:香;[yo]阳:杨

梗摄:[pi]去:柄;[p?i]阳:平;[mi]阳:明;[ti]去:钉

5.长垣方言

长垣方言中,山咸摄字读为[ai]韵,深臻摄和部分曾摄字读为[ei]韵。长垣方言的语音样本来自《长垣方言·语音志》。

山咸摄:[kai]阴:干;[xai]阴:酣;[t?ai]阴:沾;[??ai]阴:山;[tsai]阴:簪

深臻摄:[ts?ei]阳:层;[t?ei]阴:真;[t??ei]阴:深;[?ei]阳:壬;[kei]阴:根

(二)阳声韵的消变次序

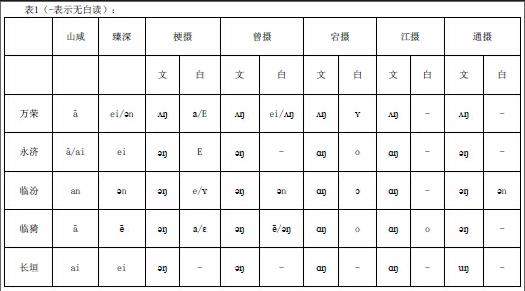

根据上述五个方言点中阳声韵转为阴声韵的情况,分析阳声韵的消变次序。我们依据山咸深臻等七摄在五个方言点中的读音得出表1。

对于阳声韵的消变次序,要从文读层和白读层两个方面来讲。从文读层来看,宕江梗曾通五摄在五个方言点中仍读为阳声韵,山咸深臻四摄仅在临汾方言中读为阳声韵。由此可知,上述方言中阳声韵文读层的消变次序是:山咸深臻>宕江曾梗通。从白读层来看,变化最快的为宕梗二摄,宕梗二摄在除长垣方言外的方言中均由阳声韵转为阴声韵,变化最慢的为通摄。因此,阳声韵白读层的消变次序为:宕(江)梗>山咸>深臻>曾摄>通摄。

阳声韵文读层和白读层的消变次序有很大的差别,主要体现于宕江梗曾通五摄中,这五摄的文读仍旧是鼻韵尾,白读则不同程度地转为阴声韵(长垣方言除外)。张琨(1983)在分析汉语鼻音韵尾消失的规律时指出,通摄最保守,山咸摄变化最快。这条规律与阳声韵文读层的消变次序一致,与白读层的消变次序不一致。

宕梗摄的白读率先变为纯口音这一现象在反映唐五代西北方音的对音材料中已经出现。如:咸摄:南[nam];山摄:寒[han];臻摄:巾[ken];宕摄:傍[bo];江摄:尴[gan];曾摄:恒[hen];梗摄:京[ke];通摄:东[ton]。阴阳通押在金元词韵中已有体现,如侯善渊的《益寿美金花·回头省悟》中以“性始”相葉。由上述可知,唐五代西北方音中的宕梗摄大部分已读为阴声韵。据段亚广研究,今汾河片方言的白读音深受唐五代西北方音的影响,唐五代西北方音中仅有宕梗二摄读为纯口音,其余的阳声韵摄仍保留鼻音韵尾。可以看出,唐五代西北方音与上述方言中的阳声韵的白读层的情况相同。此外,据王力(1985)考证,曾梗通摄在元代合并,咸山、深臻在明代合并。上述方言中的山咸摄同音,深臻摄同音,这说明山摄和咸摄、深摄和臻摄在合流之后才由阳声韵转为阴声韵。结合王力所说的各摄合并的时间,这与上述方言中阳声韵白读层的消变次序一致。endprint

(三)长垣方言中的阳转阴

长垣位于河南省东北部,东接濮阳,西连滑县,南邻封丘,属于中原官话郑开片。长垣方言中的阳转阴现象与万荣等方言点的不同之处在于:1.长垣方言属于郑开片,而万荣等方言属于汾河片;2.长垣方言中,仅有山咸深臻四摄由阳声韵转为阴声韵,宕江曾梗通五摄并不像万荣等方言一样有文白两读。上文已经指出,万荣等方言中的阳转阴现象应当是受到了唐五代西北方音的影响。但是长垣地处中原,不可能受到西北方音的影响。那么长垣方言中阳声韵转为阴声韵的原因是什么呢?

我们认为,长垣方言中出现的阳声韵转为阴声韵的现象很有可能是受明代山西移民的影响。原因在于:1.张琨认为:“鼻音韵尾消失的原因最大的可能性是当汉语发展到一个新地方,当地土著学习汉语时,受到他们自己的语言影响,……结果造成了鼻音韵尾的消失。西北西南,甚至山西、河北的汉语方言中的鼻化可能是因为受到了非汉语的影响。”①长垣地处中原,与非汉语接触的可能性很小,产生阳声韵尾消失现象的可能性也很小;2.豫北晋语中普遍存在阳声韵鼻化或者阳声韵转为阴声韵的现象。乔全生说:“现在的豫北方言就是在山西泽潞二州的基础上发展而来的。”②此外,山东省鲁西南方言与山西汾河片方言关系密切。豫北以及鲁西南方言都受到明代山西移民的影响。明初朱元璋执政期间,先后从山西移民10次,永乐年间从山西移民8次,移民范围波及河南、山东等地,而山西方言也对上述地区的语音产生了较大影响。据《明史·本纪》和长垣县内王、靳、陈等姓氏族谱记载,长垣人口绝大部分是明洪武、永乐年间又从山西洪洞县迁移而来的。由上述两点来看,长垣方言很有可能是受汾河片方言的影响,出现了阳转阴现象。王临惠认为,今汾河片流域的方言中阳声韵的归并格局最晚是在元、明时期形成的。从时间上看,这种推测是合理的。

二、阴转阳

上文已经指出,阴阳对转,准确地说,就是阴阳入对转。徐通锵(2014)认为,阴声韵转化为阳声韵的情况比较复杂,一个音节在发音时大体上都是前强后弱,因而阳声韵、入声韵的韵尾容易因磨损而消失。中原官话中没有阴声韵转为阳声韵的现象,只有临猗方言中存在2例入声韵字转为阳声韵的现象。现将这2字的读音列于表2。

“肋、勒”在中古属于曾摄德韵来母字。中古的曾摄入声韵字在临猗方言中读为[ei]韵或[]韵。“肋、勒”的文读音与临猗方言一致,两字的白读音为阳声韵,说明阳声韵读出现的时间要早于阴声韵读。中古曾摄入声韵字只有“肋、勒”有阳声韵的读音,这意味着在曾摄入声韵尾消失之前,“肋、勒”的白读音就已经产生了。元代周德清的《中原音韻》将入声派入平上去三声,也就是说,“肋、勒”两字白读音的出现时间要早于《中原音韵》。

综上所述,“肋、勒”直接由入声韵转为阳声韵。这两字是由[]尾转为[]尾的。从音理上看,[]和[]同属舌根音,[?]属喉塞音,[]尾和[?]相比,[]尾更容易转为[]尾。孙玉文(2007)认为,在汉语方言中,恰恰是收[?]尾的不变为[]尾。今合肥话中存在阴声韵转为阳声韵的现象,但是没有[?]尾变为[]尾的例子。由此看来,“肋”“勒”的[]尾应当是由[]尾转化而来的。王力所拟测的宋代音系中还保留着入声韵的三个韵尾,元代韵系中的入声已经派入平上去三声。所以,“肋、勒”两字的白读音最晚应当是在宋代产生的,但是目前并没有找到相关的文献记载。至于为何只有这两个字由入声韵转为阳声韵,还有待进一步的研究。

注释:

①张琨.汉语方言中鼻音韵尾的消失[J].中央历史研究所集刊,1983,(1):4.

②乔全生.晋方言向外的几次扩散[J].语文研究,2008,(1):46.

参考文献:

[1]段亚广.中原官话音韵研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[2]罗常培.唐五代西北方音[M].北京:商务印书馆,2012.

[3]乔全生.晋方言语音史研究[M].北京:中华书局,2008.

[4]乔全生.晋方言向外的几次扩散[J].语文研究,2008,(1):45-48.

[5]孙玉文.试释湖北黄冈话中“模母暮木”读为[mo][J].长江学术,2007,(1):132-138.

[6]王临惠.汾河流域方言语音的特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[7]王力.汉语语音史[M].北京:商务印书馆,2010.

[8]徐通锵.语言论[M].北京:商务印书馆,2014.

[9]张琨.汉语方言中鼻音韵尾的消失[J].中央历史研究所集刊,1983,(1):3-74.

(董欣 江苏南京 南京师范大学文学院 210097)endprint