反丁烯二酸/丙烯腈共聚物的合成

2017-05-13杨敏鸽曹嫚嫚王俊勃

杨敏鸽,曹嫚嫚,王俊勃,赵 川,王 建

(西安工程大学,陕西 西安 710048)

反丁烯二酸/丙烯腈共聚物的合成

杨敏鸽,曹嫚嫚,王俊勃,赵 川,王 建

(西安工程大学,陕西 西安 710048)

以反丁烯二酸和丙烯腈为原料,过氧化苯甲酰为引发剂,采用本体聚合的方法合成反丁烯二酸/丙烯腈共聚物。优化了反应物的摩尔比,研究了引发剂用量、反应温度和时间对聚合物重均分子量的影响,并用红外光谱和热重分析仪对合成物进行了测试表征。结果表明,在反丁烯二酸/丙烯腈的物料比为1∶1.5,引发剂用量7%,反应温度67 ℃,反应时间6 h条件下,所合成的共聚物重均分子量为6.299×105,在180 ℃以下其热稳定性良好。

反丁烯二酸;丙烯腈;共聚;合成工艺;经纱上浆

随着人们环保意识的增强,绿色浆料成为了重要的发展方向。该类浆料除了要满足经纱上浆的功能要求外,还需要满足在上浆过程中对水和空气的污染最小,退浆废水污染低、易生物降解,浆料残留在纺织品上的有害物质在规定限度以下等要求[1]。因而当下业内对水溶性高分子化合物的生物降解性日益重视[2]。好浆纱既要靠好的浆料和配方,也要靠先进的浆纱工艺和设备[3-4]。当前国内纺织业所面临的两个最迫切问题是新型纺织纤维的上浆和绿色浆料的开发,解决好这两个问题就会使国内纺织业迎来一个发展良机[5]。

反丁烯二酸和丙烯腈都具有碳碳双键,且羧基和氰基都是亲水性的。本文以其为原料,以过氧化苯甲酰为引发剂合成反丁烯二酸/丙烯腈共聚物,并对其性能进行了测试分析,为进一步将其应用于水溶性浆料打下基础。

1 试验部分

1.1 材料和仪器

丙烯腈(分析纯,天津科密欧化学试剂有限公司);反丁烯二酸(分析纯,成都克隆化工试剂厂);过氧化苯甲酰(引发剂,天津致远化学试剂有限公司)。

BS110S电子天平(北京赛多利斯天平有限公司);安捷伦1100凝胶色谱仪(美国安捷伦);5700型傅里叶变换红外光谱仪(美国Nicolet公司);TGA/SDTA85le(瑞士梅特勒公司)。

1.2 试验方法

1.2.1 共聚物反应原理

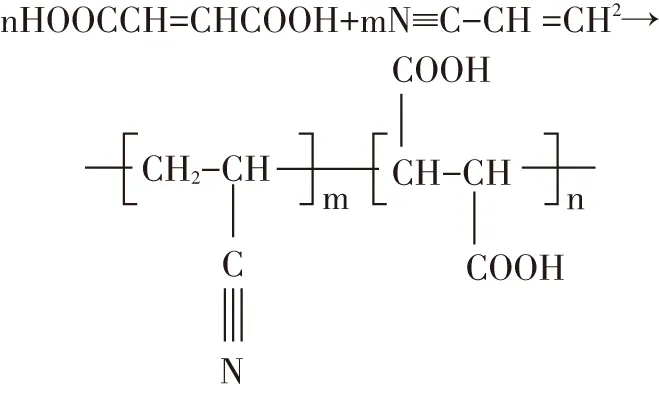

采用本体聚合的方法,合成反丁烯二酸/丙烯腈共聚物,其发生的化学反应如下:

1.2.2 试验方法

用BS110S电子天平称取一定量的反丁烯二酸和丙烯腈置于圆底烧瓶中,随后称取一定比例的引发剂过氧化苯甲酰加入其中。圆底烧瓶上安装好回流冷凝器,打开冷凝水,用120 W恒温加热锅在一定温度下水浴加热相应时间。待冷却至室温后取样测试。

1.2.3 测试方法

聚合物的重均分子量测定采用安捷伦1100凝胶色谱仪,测试条件:流动相为超纯水,流速1 ml/min;红外光谱采用5700型傅里叶变换红外光谱仪,测试条件:压片为溴化钾;热稳定性用TGA/SDTA85le,测试条件:热重升温速率10 ℃/min。

2 结果与讨论

2.1 共聚工艺条件对产物的影响

2.1.1 反应物料比对共聚产物种类的影响

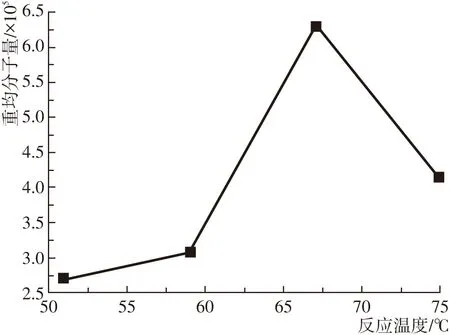

反丁烯二酸与丙烯腈的物料比选择按表1进行,通过测定产物的凝胶色谱、外观均匀度来判断产物的纯度。由表1可看出,当反丁烯二酸/丙烯腈为1∶0.5和1∶1时,均出现了固、液分层的现象;当反丁烯二酸/丙烯腈为1∶2时,共聚物为固相,但其浓度明显不均匀;当反丁烯二酸/丙烯腈为1∶1.5时,反应产物为均一相。综合考虑确定反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5。

表1 反应物料比对共聚产物种类的影响

2.1.2 引发剂用量对共聚物分子量的影响

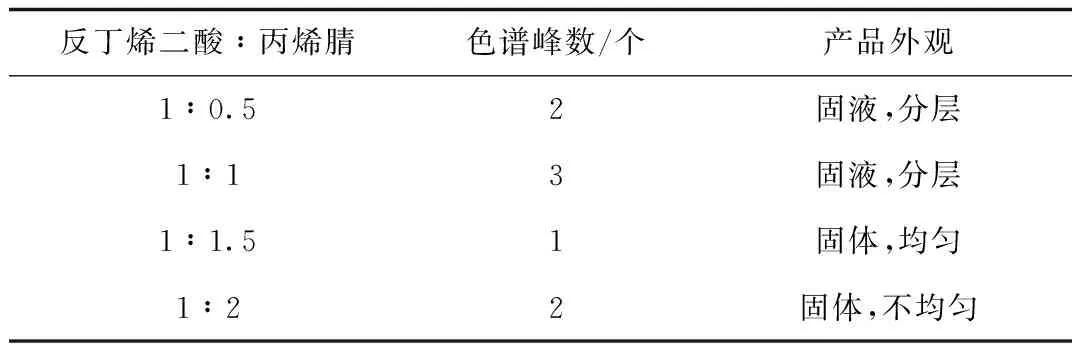

当反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5时,反应时间、温度不变,测得引发剂用量对共聚物重均分子量的影响如图1所示。

图1 引发剂用量对共聚物分子量的影响

从图1可看出,当引发剂用量在3%~7%时,反丁烯二酸与丙烯腈共聚物的重均分子量随引发剂用量的增加而增大,且在7%时达到最大值。这是因为随着引发剂用量的增加,引发反应的自由基浓度也随着增大,因此反应速率增大,共聚物的分子量也相应增大;在引发剂用量为7%时共聚物的分子量达到最大,此后共聚物的分子量随引发剂用量的增加而减小。这是因为引发剂引发速率与引发剂浓度成正比,如公式(1)所示;但同时平均链长与引发剂浓度的平方根成反比,如公式(2)所示。

Ri=2fkd[I]

(1)

式中,Ri为引发速率;f为引发效率;kd为引发剂分解的速率常数;[I]为引发剂浓度。由此得到的动力学链长的表达式为

(2)

式中,v为平均链长;kp,kt分别为链增长和链终止反应速率常数;[M]为单体浓度。

其共同作用必有一临界值。即引发剂浓度对动力学链长和聚合速率的影响方向正好相反,引发剂浓度增加,聚合速率增加,但动力学链长减小,即分子量下降[6]。综合考虑确定引发剂用量为7%。

2.1.3 反应温度对共聚物分子量的影响

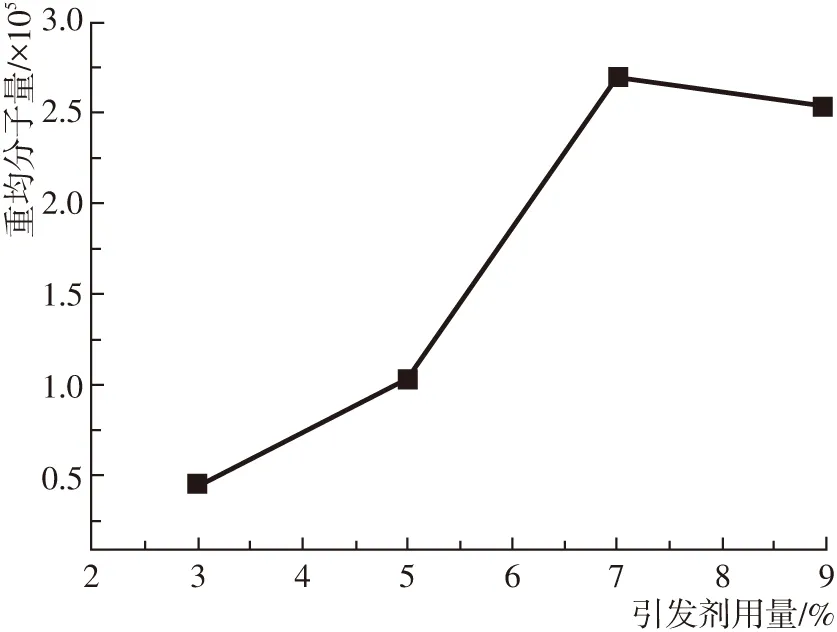

反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5,引发剂用量7%,反应时间不变时,共聚物重均分子量随温度的变化如图2所示。

图2 反应温度对共聚物分子量的影响

从图2可看出,反丁烯二酸与丙烯腈共聚物的重均分子量随反应温度增加而增大,在67 ℃时达到最大值,此后随温度增加分子量反而下降。这是因为引发剂分解成自由基需要吸热,因而在一定温度范围内温度越高引发剂分解越快,自由基浓度就越大,自由基与单体碰撞几率增大形成链自由基的反应速率也加快,因此聚合物分子量也增大。当反应温度大于67 ℃时,生成聚合物速率加大,整个体系黏度增大,链自由基活动受限,反而使解聚反应加快,因而聚合物的分子量随之变小。综合考虑确定反应温度为67 ℃。

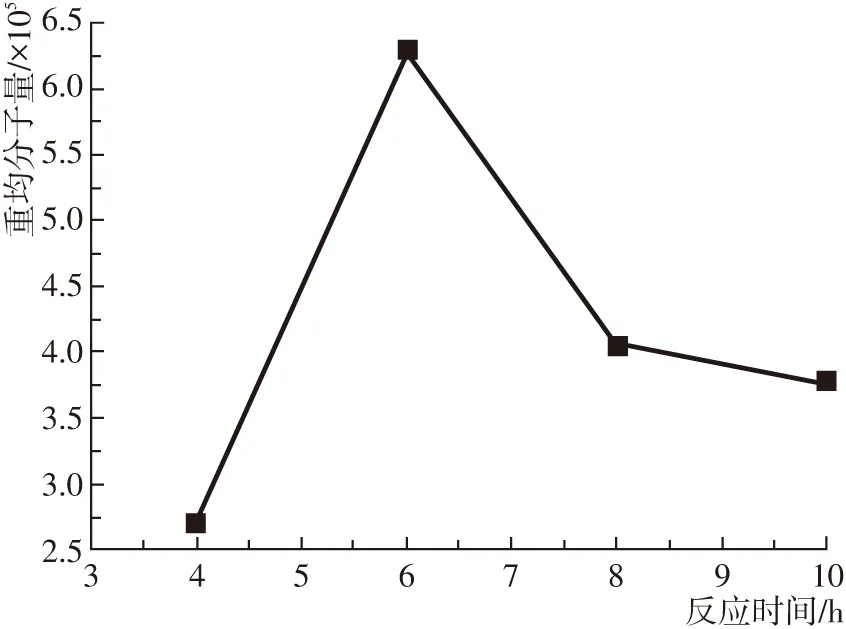

2.1.4 反应时间对共聚物分子量的影响

反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5,引发剂用量7%,反应温度67 ℃时,聚合物重均分子量随反应时间的变化如图3所示。从图3可看出,在6h以前反丁烯二酸与丙烯腈共聚物随反应时间的延长而迅速增大,在6h达到最大值。在6h以后,延长反应时间分子量反而下降。

通常在链式聚合反应中,单体分子之间不能发生聚合反应,聚合反应只能发生在单体分子和聚合反应活性中心之间,因此引发活性中心一旦形成就会迅速地与单体重复发生加成,增长成活性链,然后终止成大分子。聚合物的平均分子量很快达到某定值,与反应时间无关,但单体转化率随反应时间延长不断增加。因此在6h以前重均分子量随反应时间的延长而迅速增大。当反应时间超过6h,此时体系黏度增大,链自由基活动受阻,聚合速率降低,并伴随着速率更大的解聚反应,因而6h以后聚合分子量反而降低。综合考虑确定反应时间为6h。

图3 反应时间对共聚物分子量的影响

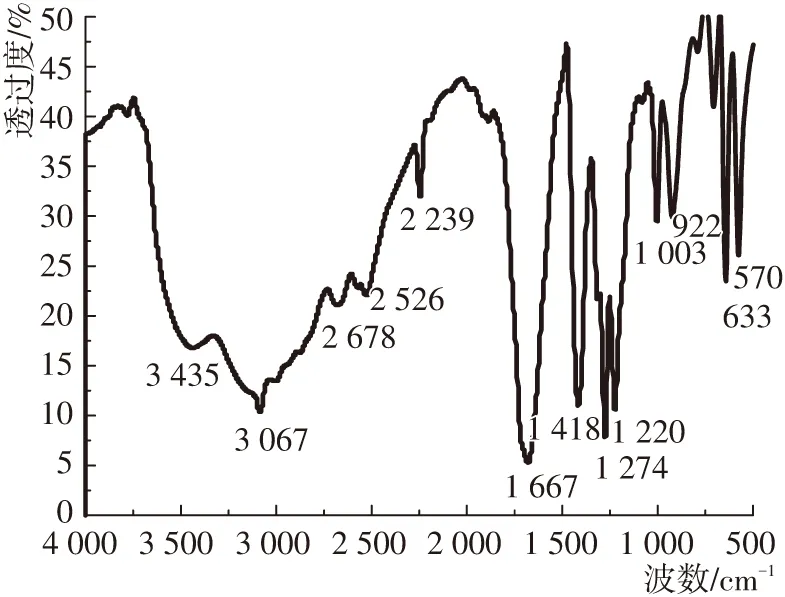

2.2 共聚物的红外分析

反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5,引发剂用量7%,反应温度67 ℃,反应时间6h,其产物的红外光谱图如图4所示。

图4 共聚物的红外光谱图

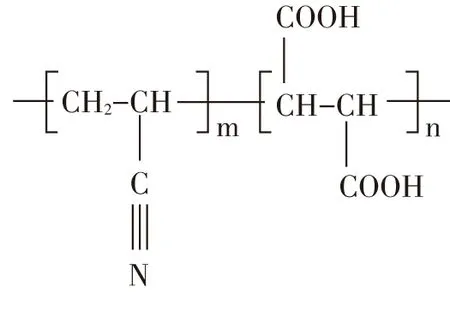

在图4中,3 435cm-1处为-COOH中-OH的特征吸收峰;2 239cm-1为-C≡N的吸收峰;1 662cm-1处为-COOH中-C=O双键的吸收峰;1 274cm-1和1 220cm-1处为-COOH中C-O单键的吸收峰。图4中并未出现C=C的特征吸收,表明该聚合物由反丁烯二酸和丙烯腈的双键加聚而成。3 067cm-1应为聚合物端基上的=CH-键和参加反应的引发剂中苯环上C-H键的吸收峰。因此可由两种单体推测,共聚物的结构应为:

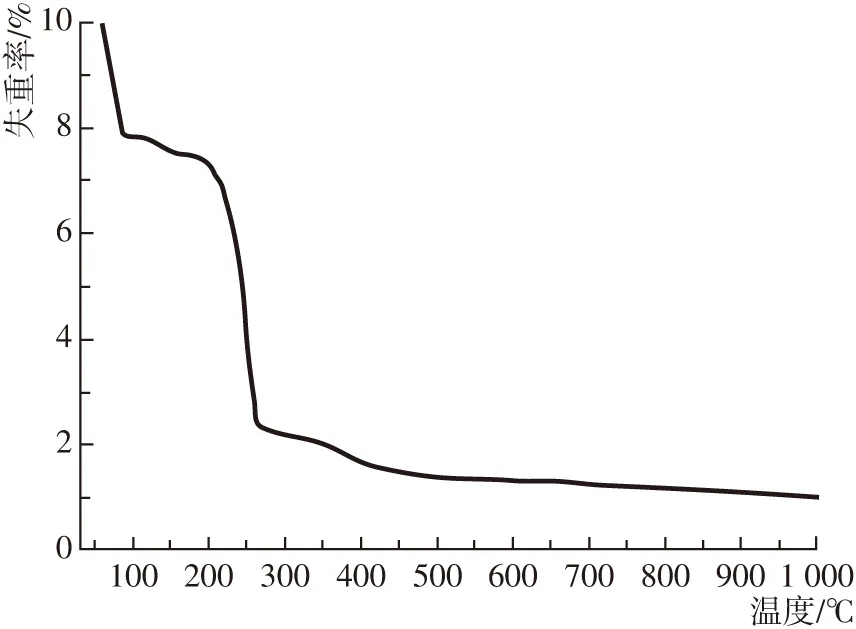

2.3 共聚物的热重分析

图5为反丁烯二酸和丙烯腈物料比为1∶1.5,引发剂用量7%,反应温度67 ℃,反应时间6h产物的热重分析曲线。

图5 共聚物的热重分析曲线

由图5可知,反丁烯二酸与丙烯腈共聚物在约100 ℃以前失重,这可能是样品本身吸附水分的蒸发所致;在约180 ℃时失重且失重率非常大,在500 ℃时失重基本结束,这是聚合物的分解所致。可见,反丁烯二酸与丙烯腈合成的共聚物在180 ℃以下热稳定性良好。

2.4 上浆效果

经纱上浆的主要目的是提高经纱的可织性,使其在织造时能够承受织机上强烈的机械作用,即保证经纱在织机上能够顺利织造并提高生产效率。将试验合成的反丁烯二酸/丙烯腈共聚物应用于13tex涤棉纱上浆,其表面形态对比如图6-7所示。

图6 13 tex涤棉原纱表面形态

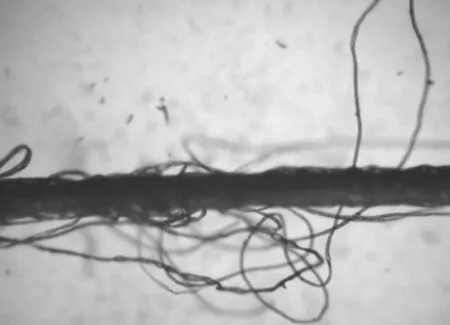

图7 用共聚物浆过的纱线表面形态

由图7可看出,反丁烯二酸/丙烯腈共聚物浆液在纱线表面覆盖并向纱线内部浸透,上浆经烘干后可在经纱表面形成柔软、坚韧、富有弹性的均匀浆膜。经纱表面的浆料耐磨性使其耐磨性得到提高,使纱线表面的纤维游离端紧贴纱身,毛羽贴服纱身表面光滑。

3 结论

反丁烯二酸和丙烯腈共聚物的重均分子量随反应物摩尔比的增大而增大,且在1∶1.5时得到较为均一的产物。共聚物的重均分子量随引发剂用量的增加表现为先增大再减小,且在7%时达到最大值;随聚合时间的增加表现先增大后减小,并在6h达到最大值;随温度的增加为先增大再减小,且在67 ℃时达到最大值。

在反应物摩尔比(反丁烯二酸∶丙烯腈)1∶1.5,引发剂用量7%,反应温度67 ℃,反应时间6h条件下,合成的共聚物重均分子量为6.299×105,在180 ℃以下其热稳定性良好。

[1] 郭腊梅.绿色(新型环保)浆料的开发、鉴定和应用[C]//雷碧蓉.第五届浆纱和浆料应用技术研讨会征文文集.西安:全国棉纺织科技信息中心,2005:10-16.

[2] 李少华,赵 聪,朱谱新.常见纺织浆料的生物降解性分析[J].产业用纺织品,2011,(8):29-34.

[3] 杨定勇.纺织浆料技术研究现状及进展[J].轻纺工业与技术,2013,(5):86-87.

[4] 郭开华.纺织浆料技术研究现状及展望[J].轻纺工业与技术,2013,(1):35-36.

[5] 祝志峰,荣瑞萍.无PVA上浆研究进展[J].棉纺织技术,2011,(2):61-64.

[6] 秦霁光,郭文平,张 政.高转化自由基本体聚合的数学模拟:三段聚合模型[J].石油化工,2000, 9(12): 921-927.

四川工信科技技术评估有限责任公司成立

2016年12月27日,由四川省科研单位院所长协会发起,四川省纺织工程学会、四川省机械工程学会、四川省电工技术学会、四川省电机工程学会、四川省表面工程行业协会、四川省建设科技协会绿色建材专委会、四川省丝绸协会、四川省动力工程学会、四川省化学化工学会等15家学会协会积极参与组建的四川工信科技技术评估有限责任公司在四川成都正式成立。

四川工信科技技术评估有限责任公司是一家科技中介服务机构,承接政府职能转移,开展第三方科技评价,拥有了专业门类齐全的专家数据库和行业经验丰富的专职工作人员。公司组织机构健全,包括轻纺及食品专业评价中心、机电专业评价中心等6个部门。

公司秉承依法、独立、客观、公正、科学的服务原则,全方位为广大客户开展评估、咨询、设计、产权代理等方面的服务。主要包括:科技项目评估服务、科技成果评估服务,科技中介服务,知识产权代理服务,企业管理咨询,工业设计服务,研究、开发电子产品并提供技术咨询、技术转让,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,财务咨询等。

SynthesisofFumaricAcid/AcrylonitrileCopolymer

YANGMin-ge,CAOMan-man,WANGJun-bo,ZHAOChuan,WANGJian

(Xi′anPolytechnicUniversity,Xi′an710048,China)

Fumaric acid/acrylonitrile copolymer was synthesized by bulk polymerization with fumaric acid and acrylonitrile as raw material, benzoyl peroxide as the initiator. The molar ratio of reactants was optimized and the effects of initiator dosage, reaction time and reaction temperature on weight-average molecular weight of the copolymer were studied. The copolymer was characterized by infrared spectroscopy and thermal gravimetric analyzer. The results showed that the optimal process was established as follows: the material ratio of fumaric acid/acrylon was 1∶1. 5, initiator dosage was 7%, reaction temperature was 67 ℃, reaction time was 6 h. The weight-average molecular weight of the synthesized copolymer was 6.299 ×105and thermal stability was good below 180 ℃.

fumaric acid; acrylonitrile; copolymer; synthesis process; warp sizing

2016-10-31;

2017-04-07

陕西省科技攻关项目(2015GY159)

杨敏鸽(1964-),女,陕西兴平人,教授级高级工程师,主要从事材料合成及天然纤维复合材料研究,E-mail:yangminge@xpu.edu.cn。

TS103.84

A

1673-0356(2017)04-0014-04