书院考课与经史词章(1801—1904)

2017-05-12鲁小俊

鲁小俊

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

书院考课与经史词章(1801—1904)

鲁小俊

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

清代后期书院考课经史词章,主要有两种类型:一是时文书院的小课,二是古学书院的专课。以经史词章课士,旨在提倡读书风气,使书院生徒不囿于时文俗学。与此同时,经史词章和举业之间仍存在诸多关联。各书院考课经史词章的侧重点或有不同,持择标准多注重文体之别,又以崇古为主导趋向。“清真雅正”是八股文的衡文标准,经史词章向之看齐,反映了书院学术、文学与科举目标的合流。从八股试帖到经史词章再到新学西学,1801年以来的百余年间,无用与致用、传统与变革,是书院的共同课题和普遍焦虑,考课内容也因此呈现出多元面向。

清代;书院;考课;经史词章

关于清代书院的类型,盛朗西《中国书院制度》分作三类:讲求理学的书院、考试时文的书院和博习经史词章的书院[1]154。此后的研究论著,大多沿袭这一分类,或略作名称上的变通。也有分四类的,即增加学习西洋近代科学的书院[2]107;或分五类的,即再增加学习经世致用之学的书院[3]159。又有研究者将嘉道咸时期的书院分作三类:讲授汉学、博习经史词章的书院,讲授程朱理学的书院,提倡通经致用的经今文学派兴办的书院[4]202。这些类型当中,有的以讲学为主,不重考课。如清初理学书院,即承明代书院讲学之余绪。单就考课(包括官课、师课、堂课、馆课、斋课、大课、小课、日课、月课、季课等各种名目[5]483)而言,且不区分其属于理学、汉学、经世致用或通经致用等学术流派或思潮①例如李兆洛在江阴暨阳书院,“择其才者,教作诗赋、经解及策论,月一为之,曰小课”(蒋彤:《清李申耆先生兆洛年谱》,台湾商务印书馆1981年版,第94页)。从学术思潮来讲,这里的“小课”属于通经致用之学;但从考课内容来讲,仍是经史词章之学。,清代中后期书院的考课内容大体上可以分作三类:一是八股文和试帖诗,这是主流,旨在为科举考试作模拟训练;二是经史词章;三是近代科学文化知识,即新学、西学,考课这类学问的书院集中于同治以后。本文要论述的是其中的第二类,即经史词章,并以今存书院课艺总集的最早和最晚刊刻年份(1801—1904)为时间范围。

一、经史词章与举业

书院考课经史词章,一个主要的动因是:“承学之士尚沿前明以来空疏陋习,专以时文帖括为务。”(《诂经精舍七集》廖寿丰序,光绪二十一年刻本)因此,以经史词章课士,旨在提倡读书风气,使书院生徒不囿于时文俗学。从而在书院“不可避免地沦为科举的附庸”[5]482的形势下,能够起到一些挽回补救的作用。不过,考课经史词章与举业的关系,至少有几点仍需辨析:

(一)有不少书院既课八股试帖,也课经史词章;有少数书院原课八股试帖,后改课经史词章

“考试时文的书院”(以下简称时文书院)和“博习经史词章的书院”(以下简称古学书院),这两种类型并非泾渭分明。有不少时文书院以八股试帖为正课(或称常课),以经史词章为小课(或称散课、经古课、诗赋课、策论课)。如杭州崇文书院课八股文,自胡敬(1769—1845)担任主讲,“正课之暇,辄用诗赋试士”(《敬修堂词赋课钞》讷音富呢扬阿序,道光二十二年刻本)。松江郡城有云间、求忠、景贤三书院,肄业诸生考课时文,自道光二十四年(1844)开始,亦课以“诗赋杂文”(《云间小课》练廷璜序,道光二十九年刻本)。宁波崇实书院,“试士以时艺为先”,“斋课散课,淹贯众长矣”。斋课“一制艺文,一试帖诗”,散课“则诂经一,论史一。其一或天算、舆地、掌故、时务,又一或赋,或杂文,或古今体诗”(《崇实书院课艺》吴引孙序,光绪二十一年刻本)。这种做法,有的书院开始的比较晚,如攸县东山书院“向课时文,岁辛卯(1891)始加课经史词赋”(《东山书院课集》胡元玉序,光绪十八年刻本)。现今存世的书院课艺总集中,杭州《敬修堂词赋课钞》、上虞《经正书院小课》、松江《云间书院古学课艺》和《云间小课》、太仓《娄东书院小课》、苏州《正谊书院小课》、扬州《安定书院小课》和《梅花书院小课》、西安《关中课士诗赋录》和《关中书院赋》等,都是时文书院的小课作品汇编。

也有时文书院将小课改成专课。如苏州正谊书院,月课八股试帖之外,又有小课,以经史词章命题。咸丰间书院毁于兵燹,同治间重建,“遂以制艺并入紫阳,而专课正谊诸生以经解古学,盖仿浙江诂经精舍、广东学海堂之例”(《正谊书院课选》蒋德馨序,光绪二年刻本)。这种情况,则是从时文书院转变为古学书院。

概言之,本文所论“经史词章”,既包括古学书院的考课内容,也包括时文书院的小课内容。

(二)古学书院的建立,通常是以同城已有时文书院为前提

举业是清代读书人的首选出路,自雍正后期倡兴书院,书院的首要功能就是服务举业。因此,只有本地士子的科举训练得到了保障,专课经史词章的古学书院才有其设立的合法性。诂经精舍建于嘉庆六年(1801),其时杭州已有敷文、崇文、紫阳三所书院专习举业。《诂经精舍续集》胡敬序即云:“以制艺会城设有三讲舍,不更试。专试经解与碑版、考证诸作,即诗赋录取亦不多。”(道光二十二年刻本)《三集》马新贻序云:“杭州旧有敷文、崇文、紫阳三书院,专习举子业,而此独为诸生讲经之所。”(同治六年刻本)《五集》俞樾序云:“以场屋应举文诗课士者,则有敷文、崇文、紫阳三书院在。至诂经精舍,则专课经义,即旁及词章,亦多收古体,不涉时趋。”(光绪九年刻本)诂经精舍能够“不涉时趋”,是因为同城的其他书院“涉时趋”。

南京书院也是如此。“金陵文物望海内,凡书院四:曰凤池,课童子之有文者;曰钟山,曰尊经,课举子业;曰惜阴,课诂经之作与诗古文词”(《惜阴书院西斋课艺》薛时雨序,光绪四年刻本)。凤池书院建于乾隆四十二年(1777),钟山书院建于雍正元年(1723),尊经书院建于嘉庆十年(1805),皆以举业课士。道光十八年(1838),惜阴书院建成,遴选钟山、尊经书院的高材生肄业其中,课以经史,兼及词赋。“其时钟山、尊经第课制举,文公(指两江总督陶澍——引者注)虑士人或溺于帖括,无裨实用,思所以转移其风气,而默培其根柢,故有斯举”(《惜阴书院课艺》褚成博序,光绪二十七年刻本)。

像杭州、南京这样文化发达、书院较多的地区,就有条件形成分工。类似的地区又如:苏州紫阳、正谊两书院课时文,后在正谊书院之西设立学古堂,课经史及《文选》、算学等[6]401;松江云间、求忠、景贤三书院“课八股”,融斋书院“课经史性算”(《云间四书院新艺汇编》姚肇瀛序,光绪二十八年刻本);常州延陵、龙城两书院原以举业为务,龙城书院后“改设经古精舍,导源于经史词章;别设致用精舍,博习乎舆地算学”(《龙城书院课艺》有泰序,光绪二十七年刻本);江阴礼延书院“课以八股试帖”[7]92,南菁书院追步诂经、学海;南昌豫章、友教两书院课时文,经训书院“专课经解、古文、诗赋”(《经训书院文集》卷首《经训书院改章原奏》,光绪九年刻本);广州粤秀、羊城等书院应科举,学海堂、菊坡精舍、广雅书院则课经古;其他如成都之锦江书院与尊经书院,福州之鳌峰书院与致用书院,长沙之岳麓书院与湘水校经堂,昆明之五华、育材书院与经正书院等等,皆有类似分工,正所谓“衔华佩实,相辅而行,法至良,意至美也”(《经训书院改章原奏》)。

(三)经史词章也是科举考试的内容

书院考课经史词章,一个重要意旨在于挽回时文课士之弊。这很容易让人以为经史词章是“纯学术”、“纯文学”,而与科举考试无关。事实上,清代科举考试与经史词章多有关联。“博学鸿词”这种特科考试,以一赋一诗取士,姑且不论;常科考试当中,也有经史词章。对此,课艺总集序言多有提及。

杭州崇文书院戴熙(1801—1860):

国家以制艺设科,乡会后场、学政考试,旁及经解、策论、诗赋,殿廷则兼用之。(《崇文书院敬修堂小课甲编》戴熙序,咸丰八年刻本)扬州安定书院钱振伦(1816—1879):

国家以时文取士,盖沿前明旧制,唐宋取士则以诗赋策论。以今制较之,自童试及科岁试、乡会二试,以至各朝考、散馆、大考、考差皆有诗,小试间作赋,散馆、大考皆先作赋,则诗赋未尝废也。自科试至乡会试、殿试皆对策,自童试以至进士、朝考、大考及考军机、御史皆作论,则策论未尝废也。(《安定书院小课二集》钱振伦序,光绪十三年刻本)

所以书院既课八股试帖,又考课经史词章,是“为馆阁储才起见”(《紫阳书院课余选》屠倬题识,道光四年刻本),“预为朝考、馆课计”(《学海堂课艺五编》刘秉璋序,光绪十一年刻本),“非徒宏讲风流,盖备他日承明著作之选也”(《敬修堂词赋课钞》胡敬序,道光二十二年刻本),其功利目标——而且是长远的、高层次的目标——是显而易见的。只不过,以经史词章为小课的时文书院,这一点更为明确。至于专课经史词章的古学书院,其“纯学术”、“纯文学”的意味要浓一些。

(四)八股文与经史词章相通,这是很多书院官师的共识

张文翰(字墨缘)于光绪间任香山知县。当地有丰山书院,专以时文课士,张氏为之增加古学月课。作此革新,缘于他的一个理念:“无论何家学问,必先从词章入手;无论何体词章,必先从时文入手。盖时文无法不备,尤以读书穷理为本。此其与古学不特不相背,且直相成。”而《丰山书院课艺》将时文、经解、论诗、杂作汇为一集,就是要让生徒明白“时文、古学源出一流”(《丰山书院课艺》张文翰序,光绪十四年刻本)。

这一理念颇有同道。如《崇文书院敬修堂小课甲编》戴熙序:“制艺述经,具经体而微;经解、策论、诗赋拟经,各得经之一体,大要皆经之流。”(咸丰八年刻本)苏州《正谊书院小课》欧阳泉序:“经解、诗赋与制义相为表里者也……八股体制,萌芽于其间,八股不在经解外也。”(道光十八年刊本)《崇文书院课艺》薛时雨序:“窃谓制艺一道,著作家辄鄙薄之,然实有根柢之学焉。外无所得于经史,内无所得于身心,其文必不能工。”(同治六年刊本)不过,这些都是时文书院的声音,古学书院无需如此声张。“时文、古学源出一流”之说,与其说是共识,不如说是时文书院自我鼓气、树立自信的标榜。

(五)实践表明,书院考课经史词章,非但无害于举业,而且有益于科举功名

士子溺于帖括,原因在于:科举文体,时文最重。录取名额又极其有限,士子不得不投入全副精力攻研时文,以冀一遇。然而这是个恶性循环,长此以往,士子不但知识面狭隘,而且也很难入彀。书院的考课实践则表明,突破时文藩篱,研习经史词章,恰恰有利于科名。孙星衍(1753—1818)在《诂经精舍题名碑记》中就说:“(《诂经精舍文集》)既行于世,不十年间,上舍之士,多致位通显。入玉堂,进枢密,出则建节而试士。其余登甲科,举成均,牧民有善政。及撰述成一家言者,不可胜数。东南人材之盛,莫与为比。”[8]330成都原有锦江书院,大抵惟科举是务。虽有习经,涉猎而已,未有专业教学。同治十三年(1874)建尊经书院,专考经义,兼习古文词。十七年后山长伍肇龄(1829—1915)序《尊经书院二集》,写道:“十余年来,登进者历科转盛,风会所趋,人人皆知读书之有益矣。”(光绪十七年刻本)昆明原有五华书院、育材书院,乃时文书院。光绪十七年(1891)建经正书院,专课经古之学。十二年后云南粮储道陈灿(字昆山)序《经正书院课艺二集》,有云:“十数年来,经明行修之士多出其中,相继掇巍科,登词馆。即乡里聘师者,一闻院中士,咸争先延致。近日遴选教习及师范游学各生,率皆取材院中。”(光绪二十九年刻本)其中生徒袁嘉谷(1872—1937)在院肄业最久,光绪二十九年(1903)成进士,旋中经济特科状元,成为经正书院的荣耀。

当代学者的统计研究,也可以提供佐证。李兵估算杭州诂经精舍的乡试录取比例达到20%,广州学海堂的科举及第率也达到20.3%以上。因此,这两所书院的生徒,“也是科举考试有力的竞争者,占据了当地科举及第的大部分名额”[9]250。由此看来,经史词章有益于科举功名之见,能够得到数据上的支持。

二、考课内容与持择标准

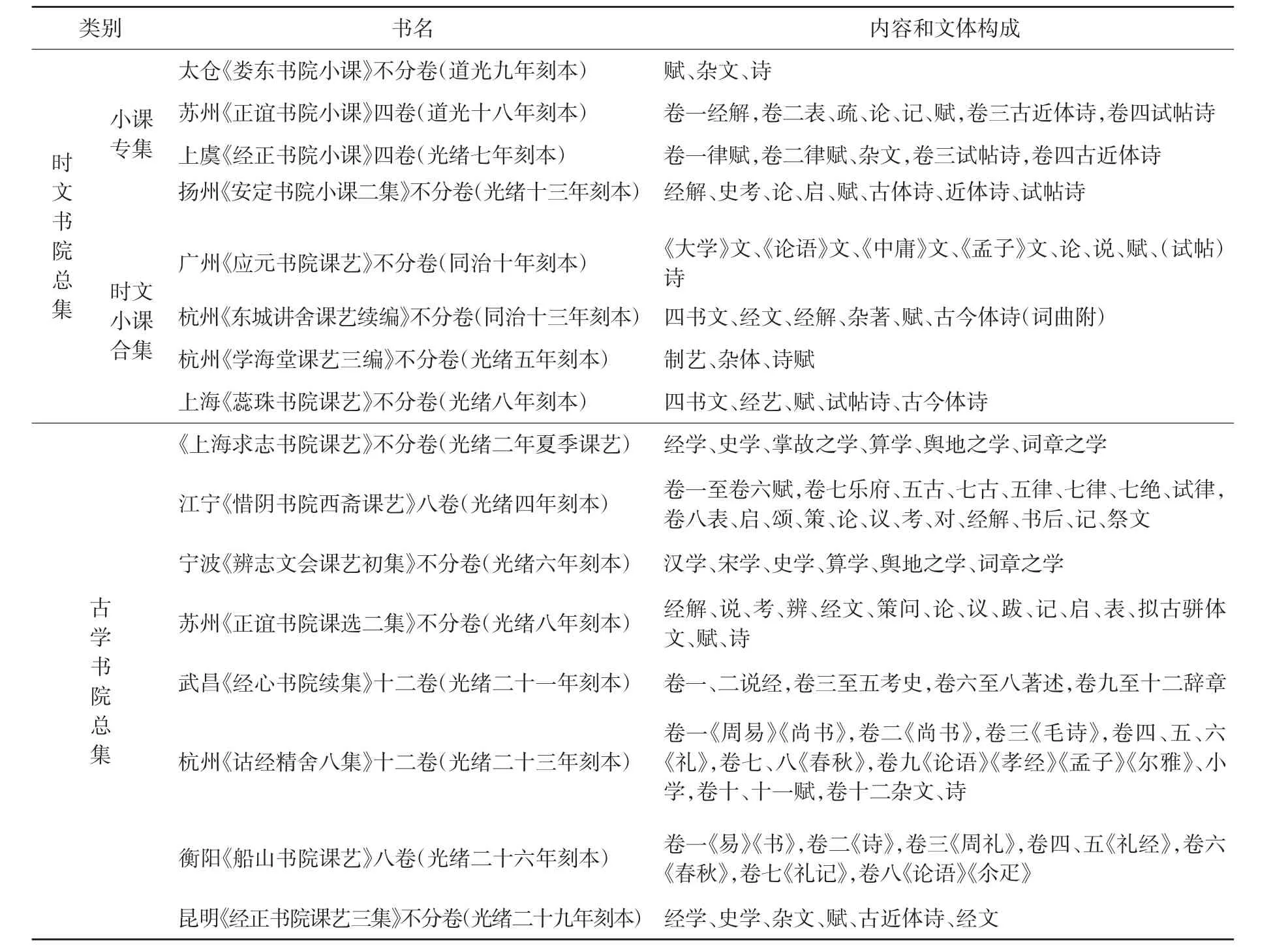

作为一种通称,经史词章又称“古学”(相对“时文”而言),其内涵大抵对应经史子集四部之学。收录经史词章的课艺总集,有时文书院的小课专集,也有时文、小课的合集,还有古学书院的总集。有些书院在汇刊课艺时,对所选作品作了分类,并在目录中予以标注。兹就目录有标注者举例如表1,以见其概。

以八股文为主体的总集,如顺天《金台书院课士录》;以新学、西学为主体的总集,如上海《格致书院课艺》,不收经史词章,故不在上表举例之列。收录经史词章的总集,有些没有在目录中标注分类,也未予列示。(事实上其文体基本上不出上表范围,如成都尊经书院《蜀秀集》,涉及的文体有经解、考、辨、说、跋、论、书后、赞、序、赋、古近体诗等。)另有赋集,如西安《关中书院赋》、苏州《正谊书院赋选》、江宁《金陵惜阴书舍赋钞》、《惜阴书院赋课择抄目录甲部》、《奎光书院赋钞》,因文体单一,也未列示。大抵而言,书院课艺总集所收经史词章的内容和文体构成,该表具有代表性①试帖诗的情况较为特殊。书院若无小课专集,试帖诗往往附录于时文专集;如有小课专集,试帖诗又多编入小课专集。。

(表1)

综观该表,至少可以得到三点印象。一是有的书院的考课内容,前后发生过变化。如苏州正谊书院,本为时文书院,月课八股文、试帖诗之外,以经史词章为小课。书院选刊过时文课艺总集凡四编,刻于道光十四年(1834)至十八年(1838)。又刻有小课课艺总集,即上表“小课专集”第一例。咸丰十年(1860)正谊书院毁于兵燹,同治间重建,改为古学书院。于光绪二年(1876)至二十年(1894),刻有课艺总集凡三集,所以上表中的《正谊书院课选二集》,属于“古学书院课艺总集”。

二是目录中的分类,各总集之间并无统一标准。有的按内容分,如衡阳《船山书院课艺》;有的按文体分,如扬州《安定书院小课二集》;有的内容、文体混杂,如昆明《经正书院课艺三集》。就文体而言,有的标注很细,如江宁《惜阴书院西斋课艺》,诗分乐府、五古、七古等,文分表、启、颂等;有的标注则比较宏观,如杭州《学海堂课艺三编》,“杂体”实际上包括论、疏、考、颂、序、策、铭、记、赞,“诗赋”包括律赋、试帖、五古、七古、七律、七绝、七排;杭州《东城讲舍课艺续编》,“杂著”包括传、记、跋、箴、赞、祭文、书后等。

三是各书院的考课重点有所不同,这在古学书院课艺总集中表现得尤为明显。有的偏重经学,如杭州《诂经精舍八集》十二卷,前九卷皆是经解训诂之作。这与诂经精舍“专试经解与碑版、考证诸作,即诗赋录取亦不多”(《诂经精舍续集》胡敬序),“课士首重经解,兼及策论、诗赋、杂文”(《诂经精舍三集》马新贻序)的传统是一脉相承的。有的偏重词赋,如江宁《惜阴书院西斋课艺》八卷,以词章之学为主,单赋就占了六卷。这与惜阴书院的风气有关,“文毅(陶澍——引者注)创设始意,虽以讲习经史为主,而主斯席者,率偏重词赋”(《惜阴书院课艺》褚成博序,光绪二十七年刻本)。今存惜阴书院课艺总集六种,都是如此。至于《上海求志书院课艺》、宁波《辨志文会课艺初集》,这两所书院分斋课士,各为重点,选刊课艺总集时也据此编排。

清代八股文的衡文标准是“清真雅正”,书院考课八股文自然也以此为风向标[10]。而考课经史词章如何衡文,我们可以从课艺总集的选文标准获知一二。总体而言,有两点值得注意:

其一,“其制不同,要在各当体裁”(《娄东书院小课》庄东来序,道光九年刻本)。课艺编者对于不同文体的课艺作品,有不同的评判标尺。扬州安定书院山长周顼(1797—1886)编选小课集,他对所选之作的评价是:“集中解经论史,根据确凿,断制谨严,洵非从笺注家抄袭得之者。赋则敛才就范,多铿然有唐音。古近体诗亦多以神味擅场,非浪骋才华可比。”(《安定书院小课二集》周顼序,光绪十三年刻本)四川布政使易佩绅(1827—1906)序成都《尊经书院初集》,称道集中“说经之文必依古法,其他词赋亦皆言之有物,盖妙乎言语,通乎政事,而不悖乎德行者”(光绪十年刻本)。浙江巡抚廖寿丰(1836—1901)序《诂经精舍七集》也说:“集中经解诸作类能穿穴经义,爬罗剔抉,曲畅旁通;诗赋亦藻采彬蔚,斐然可观。”(光绪二十一年刻本)这种分体言说的方式,与古代文论中“文各有体,得体为佳”的观念是一致的。

为文论家所重的辨体意识,旨在区分源流正变,规范创作疆域。而刘瑞芬(1827—1892)的“才力有限”之说,尤值得注意。刘氏时任苏松太道,他序上海《蕊珠书院课艺》有云:“人之才力,各有所限。工帖括者或拙于声律,讲声律者或短于训诂。春华秋实,鲜克兼之。故于四书文,观其法之正而理之醇也;于经义,观其才之博而说之精也;于诗赋,观其研练之纯而庄雅合度也。不拘一格,不尚兼长,要归于有质有文,相寻根柢,咸知读书稽古之足贵,而空谈浅陋之无益。”(光绪十年刻本)虽然古人也说过:“唯通才能备其体。”[11]13“属文之体,鲜能周备”,“深乎文者,兼而善之”[12]467。刘氏此处强调“人之才力,各有所限”,对于尚在写作初级阶段的书院生徒而言,更有实际针对性。

不过,虽然“文各有体”,但又有一贯之理。无论是时文书院的小课,还是追步学海堂、诂经精舍的古学书院,都以突破“时文”、“俗学”的藩篱为意旨,因此推崇“古学”、“古法”、“古体”成为主导趋向。《诂经精舍五集》俞樾序称诂经精舍“专课经义,即旁及词章,亦多收古体,不涉时趋”(光绪九年刻本)。《六集》序又云:“余所选经解诗赋,皆求合乎古,而不求合乎今。”(光绪十一年刻本)崇古的要义,还在于返诸身心。四川总督丁宝桢(1820—1886)在成都尊经书院课士,他训勉诸生有云:“生等解经,贵求心得,必得于心而后能有合于古,有合于古而后能有益于身。”(《尊经书院初集》丁宝桢序,光绪十年刻本)崇古而不泥古,强调言之有物,自抒心得,这与俞樾反对“罗列前人成说以眩阅者之目”的“场屋中之经解”,而推崇“每遇一题必有独得之见”的“著述家之经解”(《诂经精舍五集》俞樾序,光绪九年刻本),其内在理路是一致的。

其二,“清真雅正”也是经史词章的重要指归。扬州安定书院山长钱振伦解释小课的选文原则有云:“兹所选录,但就各体之中,择其雅驯合法者登之,冀不戾于文达之指,俾知功令所以取士,不离乎此;书院所以课士,亦不外乎此。其文半皆工时文者所为。若徒以不作时文,遂侈然以为名山之绝业,则今之游士夫人能之,无俟余扬其波矣。”(《安定书院小课二集》钱振伦序,光绪十三年刻本)浙江学政张沄卿(1819—1883)为上虞《经正书院小课》作序,回忆早年经历有云:“道光年予三兄逊侯先生出宰是邑,履任者再,拊循之暇,以诗古文词课邑之秀士。予时得从兄获睹课艺,其前列者华而不靡,清而仍绮,窃叹斯邑文风之犹及于古也。”(光绪七年刻本)成都尊经书院山长伍肇龄也强调:“夫治经必精求古义,靳温故而知新;立言贵乎雅驯,乃虽多而不厌。”(《尊经书院二集》伍肇龄序,光绪十七年刻本)凡此种种,可见书院考课经史词章,与八股文实有相通之处。张之洞(1837—1909)在《輶轩语》中论“清真雅正”的涵义,特别指出:“不惟制义,即诗古文辞,岂能有外于此?”[13]9799前引课艺序言,即可视为这句话的注解。

“清真雅正”本身是官方意志的体现,书院考课向之看齐,反映了书院的学术、文学与科举目标的合流。由此也可以理解,书院词赋为何特重“馆阁体”。浙江学政杜堮(1764—1858)序杭州《紫阳书院课余选》云:“予惟当代之词赋,必以馆阁为宗。”(道光四年刻本)胡敬掌教杭州崇文书院,正课外加以词赋。对于词赋创作,胡敬也有着切身体会。在《敬修堂词赋课钞》序中,他说起幼时见先父和同里耆宿吴颖芳、汪沆、魏之琇、何琪、奚冈诸老辈,纵谈风雅,心窃向往。通籍以后,安砚于协办大学士英和(1771—1840)宅,其地距吏部尚书刘镮之(?—1821)宅不远。两家本世交,居又近,每有章奏,辄命胡敬起草。体裁掌故,必先明示。胡敬由此知道:“台阁结撰,虽视山林异派,而清丽渊雅,理可相参。”(道光二十二年刻本)浙江巡抚富呢扬阿(1789—1845)序《敬修堂词赋课钞》,就指出:“(胡敬)正课之暇,辄用诗赋试士,盖所以导其性情,博其旨趣,使和其声以鸣国家之盛也。”(道光二十二年刻本)“鸣国家之盛”,正是书院课士的高层次目标。

而诸生的练笔实践,与衡文标准存在差距,这是再正常不过的事情。即使是优中选优的课艺总集,也存在这样那样的问题。这一点,总集序跋并不讳言。杭州《紫阳书院课余选》杜堮序谓集中“才过其理,华揜其实,盖时有焉”(道光四年刻本),《诂经精舍续集》胡敬序称“诸生说经未尽湛深,属辞亦未免过于驰骋,去古尚远”(道光二十二年刻本),武昌《经心书院集》左绍佐序也说“其间体例,时有得失,未能尽为是正。院中书籍,间有未备,考一事或不能竟其端委”(光绪十四年刻本)。总集选编者大多抱着“与过而削之,不若过而存之”(《南菁文钞三集》丁立钧序,光绪二十七年刻本)、“姑仍之以存其本色”(《蜀秀集》张选青题识,光绪五年刻本)的态度,同时相信“从此加勉,可望有成”(《诂经精舍续集》胡敬序),“要俟数年归于醇茂”(《经心书院集》左绍佐序)。

三、从八股试帖到经史词章再到新学西学

明清科举,时文为先。明代“乡、会试虽分三场,实止一场。士子所诵习,主司所鉴别,不过《四书》文而已”[14]945,清代亦是如此,“名为三场并试,实则首场为重,首场又四书艺为重”[15]3149。这一制度导致的浅陋空疏之弊,至清代后期已经相当严重。“世俗之士,歆侥幸,径简易,帖括自封,房行徒究,甚至毕生未诵五经之全,里塾不睹史家之籍”(《经心书院续集》谭献序,光绪二十一年刻本),甚至“高第之子,未窥六籍,已入翰林”(《沩水校经堂课艺》廖树蘅序,光绪十八年刻本)。这与科举选人的初衷显然是背道而驰的。“国家沿明制,以四书五经义取士,而提学试有经古,春秋试有策对,钦定十三经、廿四史、九通,旁及群籍,著录四库,颁示天下学官,所以造士通圣贤微言大义之归、古今治乱兴衰之故,非不备也”(《经心书院续集》谭献序,光绪二十一年刻本)。科举的初衷,本来就是要选拔通材。因此,无论是时文书院增设小课,还是古学书院专课经史词章,其首要目标是改变这一现状,学期有用,培养通材。前人论清代书院,多称书院已经沦为科举的附庸,认为这是书院的消极面。就书院以考课时文为主而言,这一判断是正确的。而从书院考课经史词章的实践来看,它又上接科举的初衷,虽然还是“附庸”,但其意义仍有积极的一面。

从个人修为的角度看,考课经史词章有助于增进学识,涵养性情。松江知府练廷璜(1798—1851)序《云间小课》有云:“课士以诗赋杂文,所以勤博习。”(道光二十九年刻本)江宁惜阴书院山长孙锵鸣(1817—1901)则强调:“文字训诂之未明,曷由进而探性命精微之旨!而诗赋杂体文字,又所以去其专一固陋之习,使之旁搜遐览,铺章摛藻,以求为沈博绝丽之才。”(《惜阴书院东斋课艺》孙锵鸣序,光绪四年刻本)

更重要的是,个人学识、性情的养成,与国家目标相一致。孙锵鸣又说,学习“文字训诂”和“诗赋杂体”,最终在于“异日出而润色鸿业,高文典册,以鸣国家之盛者也”(《惜阴书院东斋课艺》孙锵鸣序,光绪四年刻本)。尤其在国家多难、社会变革之际,士人的知识、思想水平更有着特殊的意义。江宁惜阴书院,道光间仿杭州诂经精舍、广州学海堂而建。咸丰间半毁于兵,同治间复课,仍以经史词章课士。之所以依然推重这看似“无用”的学问,山长薛时雨(1818—1885)从“国之元气与士气相消长”的角度作过分析:

当伯相规复时,大难甫夷,扫地赤立,而独书院之是务,不惟制艺之在功令也。又汲汲以词章训诂为诸生导,一若非当世之亟者。然国之元气与士气相消长,士气不振,则桀猾者无所放效以几于善;且豺虎所窟宅,其凶鸷痡毒之气,非鼓歌弦诵,不足湔祓而更新之。然一于科举速化之术,而不知通经学古,士亦日汩于禄利,无以广己而造于大。(《惜阴书院西斋课艺》薛时雨序,光绪四年刻本)

正因着眼于长远的“有用”,对于士子而言,能不能进入仕途,或许不再是一个特别令人焦虑的问题,士人的出路将是多元的:“上之匡时弼教,郁为右文之治;次亦出其所业,待诏阙下,备天子之顾问,国有大典礼,研京炼都,润色鸿业,亦足张相如、子云之风;不幸而不遇,犹得键户述作,比烈雅颂,垂不朽于后世,使天下知儒者之业有其远者大者,不同于刀笔筐篚之士。”(《惜阴书院西斋课艺》薛时雨序)一个世纪前,薛时雨的同乡先贤吴敬梓笔下的寒儒倪霜峰曾经感叹:“我从二十岁上进学,到而今做了三十七年的秀才。就坏在读了这几句死书,拿不得轻,负不的重,一日穷似一日。”[16]312假如他是惜阴书院生徒,也许就不会有此叹息了。

不过,形势在变化,“有用”、“无用”的内涵也在变。承平之日,八股文“无用”,经史“有用”,词章也“有用”。所以即便是乱后重建,惜阴书院仍能够继承之前的传统,虽以讲习经史为主,而特重词赋,“词翰之美,趠越一时,东西两斋之刻,掞藻摛华,称极盛矣”(《惜阴书院课艺》褚成博序,光绪二十七年刻本)。光绪二十四年(1898),褚成博(1854—1911)担任惜阴主讲,这时候内忧外患极为严峻,国家对于实用人才的需要更为迫切。词章相对于经史而言,其重要性只能等而下之。褚氏就说:“窃维人才之出,必原经史,则所以与诸生讲习而切劘者,不得不稍易同光以来之故辙,而上窥文毅创设之初心,每课率以一经一史为题。其时犹未奉裁撤诗赋之明诏,故仍以一赋为殿。庚(1900)辛(1901)以后,并赋裁之。”书院的这种变化,实乃时势使然,褚氏由此感慨:“昔人遭其盛,而不佞适际其衰,使昇平歌咏之声,一变而为慷慨忧时之作,循览斯编,能无怅惘?”(《惜阴书院课艺》褚成博序)而更令他增添无穷之感的,是辞去讲席不久,连书院也停办了。

时势骤变,书院不可能超然物外。曾任江阴南菁书院院长的丁立钧(1854—1902),对此深有感触。他说:“大凡运会既至,捷如风雨。”戊戌(1898)以前,好似“盛夏之郁蒸也,虽有忧时之士,不得不息机观变,自率其优游泮涣之素”。等到暴风雨来临,“人世动心怵目之事,日相逼而至,虽忘情者不能屏闻见以逍遥事物之外”。特别是“庚子(1900)教哄,仓卒变生,朝野震惊,不遑宁处”。编刊于辛丑年(1901)的《南菁文钞三集》,与前刻相比,体例仍然一致,但“所为文多指陈世务,辞气激宕,视前刻稍不侔”。丁立钧说:

意言者心声,文章之事关世变之迁流欤?虽然,何其速也。世运之隆也,其文多高简,又音节和雅可诵。及既衰,每辞繁数而意危苦,有历历不爽者。然南菁之初刻也岁己丑(1889),距今十二年;再刻岁甲午(1894),距今七年,不应先后歧异若此。噫!此不能无怵于世变之既亟矣。(《南菁文钞三集》丁立钧序,光绪二十七年刻本)

19世纪晚期的时势,正所谓“中外一庭,时局日新,去古悬绝”(《学海堂课艺八编》杨文莹序,光绪二十年刻本)。世变既亟,急需人才。而培植有用之才,光靠经史之学是远远不够的。有泰(1844—1910)于光绪二十一年(1895)出守常州,当时刚刚签订《马关条约》,“朝野动色,东南士大夫深维中外强弱之原,谓非兴学以培才,无自振衰而雪耻”(《龙城书院课艺》有泰序,光绪二十七年刻本)。常郡原有龙城书院,为武进、阳湖两县课士之地,卢文弨(1717—1796)、邵齐焘(1718—1769)等曾在此讲学,一时经述文章,照耀海内。可惜百余年来,流风渐沫,院宇尘封,有识兴叹。于是“远绍安定之绪,近师文达之规,改设经古精舍,导源于经史词章;别设致用精舍,博习乎舆地算学”(《龙城书院课艺》有泰序),并请缪荃孙(1844—1919)、华世芳(1854—1905)分主讲席,招致生徒肄业其中。又广置图书,优予膏火,用以开通智识,作育人才。

在经史词章之外,增加“致用”之学的,远不止龙城书院一家。大约自19世纪70年代开始,即有书院开始考课新学(时务、时势)、西学(泰西思想、知识),这一风气至90年代达到最盛。“识时通变之士飙起云集,尊西法而抑中学,侈经济而陋词章,崇策论而卑八股”(《凤山书院课艺》何国澧序,光绪二十六年刻本),成为时代风尚。特别是词章之学,几乎和时文一样,为通家所鄙弃。张之洞改革武昌两湖、经心书院,两湖书院分习经学、史学、地舆、算学四门,经心书院分习外政、天文、格致、制造四门,“一洗帖括词章之习,惟以造真才、济时用为要归”[13]1299。有的书院如上海格致书院,专课新学西学,姑且不论;这个时期出现了既课经史词章,也课新学西学的书院;还有的书院,八股试帖、经史词章、新学西学,皆为考课内容。其指导思想,或讲“体用”:“近赅中夏大备之成规,博采西域专门之实业,以经学、理学、经制、词章为体,以算学、格致、舆地八门为用,意在旁罗俊乂,成全材。”(《中江书院课艺》汪宗沂序,光绪二十三年刻本)或讲“先后”:“夫士束发诵习,莫先于鄹鲁,阐儒先之闳旨,植名教之始基,故经义首之。稽古居今,以史为纬,审中外之异,宜决彼己之胜算,故中西政策次之。格致之学,发源天代,抉几何之阃奥,辟众蓺之阶梯,故算学又次之。”(《春江书院课艺》陈承澍序,光绪三十年刻本)或讲“综合”:“肄业其中者,无论西法、中学、经济、词章、策论、八股,皆当实事是求。”(《凤山书院课艺》何国澧序,光绪二十六年刻本)要之,书院考课内容之复杂多元,以19、20世纪之交为最。

变还是不变,这是个让人感到焦虑的问题。光绪二十年(1894)季冬,俞樾着手编刊《诂经精舍七集》,他在序中说:“余自戊辰(1868)之岁忝主斯席,迄今二十八年。区区之愚与精舍诸生所忞慔者,务在不囿时趋,力追古始。”(光绪二十一年刻本)这是俞樾的教育自信。而到次年(1895)六月,浙江巡抚廖寿丰为《七集》作序,已经透露出变通的紧迫性。他说当年阮元以经义故训提倡后学,士风为之一振。然而其失在于以新奇饾饤为事,以抄撮剿袭为工,泥古而不能通今。“由是言之,古学之弊,一前明之帖括也。夫道有穷而必通,势积重而思返”。他期待的是“明体达用,务求实济,足以经世务而挽颓风者”的“有用之材”(光绪二十一年刻本)。时变之速令人应接不暇,仅隔三载,光绪二十三年(1897),俞樾选编《诂经精舍八集》,他不得不感叹:“嗟乎!此三年中,时局一变,风会大开,人人争言西学矣。”他也不得不承认:“余与精舍诸君子,犹硁硁焉抱遗经而究终始,此叔孙通所谓鄙儒不通时变者也。”尽管如此,他还是选择谨守传统:“精舍向奉许、郑先师栗主,家法所在,其敢违诸风雨鸡鸣?”(《诂经精舍八集》俞樾序,光绪二十三年刻本)今所见《诂经精舍七集》、《八集》,在内容上与《初集》、《续集》并无实质性的变化。曾经在19世纪之初引领书院学术和文学潮流的诂经精舍,经历了一个世纪,依然在秉承传统,这是一种难得的坚守,还是固步自封的保守?

勇于改革者,面对扑面而来的泰西文化,也常有选择和保留。富阳知县陈承澍(1871—?)序《春江书院课艺》云:“国家教育之法与时为变通,蕲于得人才、泲时用也。故崇本而抑末,则经义胜于帖捪。斲雕而为朴,则策论美于辞赋。乃若列强竞争,其政治蓺事之改良,有得之重译,有见之时报,斟酌时宜,取彼之长,以攻我之阙,此国家通变宜民之微意。学者当决然舍弃锢蔽之习,而以经世致用为先务之急也。”这是开明通达之见,不过同时他又强调:“虽然,国有与立,其本乱而末治者否矣。若废圣贤之义理,忘忠孝之大闲,而以耶佛平权为宗旨,以民约自由为口实,则适足以戾时用、长乱荫尔。”(光绪三十年刻本)昆明《经正书院课艺二集》陈灿序亦云:“士生今日,固宜讲求时务、西学,扩充见闻,博通经济,为切实有用才,断不可墨守老生常谈,硁硁然自画自封;而要之根柢所在,趋向所宗,必先崇经术以正人心,明人伦以固邦本,于平权、自由悖谬不经诸邪说,皆当峻其防闲,绝其渐染,以期为吾道之干城、国家之桢干。”(光绪二十九年刻本)较之于诂经精舍的固守经史词章,富阳春江、昆明经正等书院积极拥抱新学西学,可谓“预流”。只是,浸润传统太深太久,顾盼、迟疑和回旋,难免是常态。

四、结语

嘉庆六年(1801),阮元建诂经精舍于杭州西湖孤山。祀东汉许慎、郑玄,课士以经解、史策、古今体诗,同年刊刻《诂经精舍文集》十四卷。这是清代书院史的节点性事件:其一,专课经史词章的书院(学界通称“博习经史词章的书院”,本文简称“古学书院”),此后不断出现,进而蔚为大观。其二,考课时文的书院(本文简称“时文书院”)兼课经史词章,从此成为常态。其三,书院汇刻课艺总集,成为风尚。现今存世书院课艺总集200余种,最早者即《诂经精舍文集》。内容涉及经史词章者,有古学书院的总集,也有时文书院的小课专集和时文小课合集。

光绪二十四年(1898),书院改制匆匆尝试,旋以失败告终[17]。三年后(1901)清廷诏令全国书院改设学堂,又四年(1905)宣布废除科举。今所见书院课艺总集,最晚者刻于1904年(富阳《春江书院课艺》)。自1801年以来的百余年间,书院考课的内容呈现出多元面向,八股试帖、经史词章、新学西学,是为三大板块。其中经史词章具有承接性意义,它与八股试帖同为科举考试的内容,又承担着挽回时文俗学之弊的功能;相对于时文,它是“有用”之学,而在一些士人眼中,相对于新学西学,它又是时代发展的“绊脚石”。19世纪以来书院与科举、中学、西学的关系,可由此窥见一斑。“应试教育”与“素质教育”的分合,或许也可由此获得一些启迪。

[1]盛朗西.中国书院制度[M].上海:中华书局,1934.

[2]陈元晖,尹德新,王炳照.中国古代的书院制度[M].上海:上海教育出版社,1981.

[3]朱汉民,邓洪波,高峰煜.长江流域的书院[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[4]白新良.中国古代书院发展史[M].天津:天津大学出版社,1995.

[5]陈谷嘉,邓洪波.中国书院制度研究[M].杭州:浙江教育出版社,1997.

[6]曹允源,李根源.吴县志:卷27[M]//中国地方志集成·江苏府县志辑(11).南京:江苏古籍出版社,1991.

[7]陈思修,缪荃孙.江阴县续志:卷6[M]//中国地方志集成·江苏府县志辑(26).南京:江苏古籍出版社,1991.

[8]孙星衍.孙渊如先生全集[M].上海:商务印书馆,1937.

[9]李兵.书院与科举关系研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2005.

[10]鲁小俊.课艺总集:清代书院的“学报”和“集刊”[J].湖南大学学报:社会科学版,2015,(2).

[11]曹丕.典论·论文[M]//穆克宏.魏晋南北朝文论全编.上海:上海远东出版社,2012.

[12]刘孝绰.昭明太子集序[M]//穆克宏.魏晋南北朝文论全编.上海:上海远东出版社,2012.

[13]苑书义,等.张之洞全集[M].石家庄:河北人民出版社,1998.

[14]顾炎武,黄汝成.日知录集释:卷16[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[15]赵尔巽,等.清史稿:卷108[M].北京:中华书局,1986.

[16]吴敬梓,李汉秋.儒林外史汇校汇评本[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[17]邓洪波.晚清书院改制的新观察[J].湖南大学学报:社会科学版,2011,(6).

[责任编辑:马建强]

K203

A

1001-4799(2017)03-0048-08

2016-12-05

国家社会科学基金重大资助项目:15ZDB036

鲁小俊(1976-),男,江苏东台人,武汉大学文学院教授、博士生导师,文学博士,主要从事明清书院与文学研究。