绘画语言的边界探索

2017-05-12李笑男

李笑男

在“图像转向”的时代,视觉文化问题将当代艺术的研究与批评热潮拉入到“再现”的世界,图像挪用策略在视觉艺术领域被广泛应用,成为当代艺术意义生成的重要手段。在现代艺术的发展进程中,绘画经过了抽象阶段,其语言问题几乎解决殆尽,绘画的理论命运似乎完结。然而,在当代社会与文化空间中,图像时代赋予绘画新的解读方式,当代绘画似乎重新焕发了生机。大量图像挪用产生的意义重组。然而这其中也埋藏着陷阱,陷阱的一端是现实主义反映论,这让绘画倒退到现代主义之前的现实主义艺术中,成为文学、戏剧,或者观念的附庸;另一端则是简单化的符号挪用,包括政治符号、传统符号的以及庸俗文化符号等,造成绘画的概念化和缺乏生机。绘画只有也必须创造出新的、属于自身的意义生成方式,才能在新的时代获得存在的合法性。而这个问题对于绘画来讲,一直是个悬而未决的问题。

所谓“图像转向”,意味着不同于语言再现模式的图像意义生成系统。这个问题让我们不得不重新探索与拓展绘画的语言边界,重新思考以新的再现模式为基础的意义生成问题。这是从现代主义的形式主义到今天的绘画图像模式的更新而非全盘否定,是形成新的意义生成模式。这个过程必将是复杂和艰难的,也将是充满冒险的,这既是对于即成的语言及其符号的意识形态进行反抗的过程,也是将其驯服、更改、发展和重建的过程。这是一项难以感受到解脱的任务,却是真正的建设。选择此路的艺术家并不多,蒋华君是其中之一。

蒋华君早期的绘画实践以个人经验的视觉化再现为中心,试图建立精神世界与现实世界之间的微弱关系,并将之转化为一种终极意义上的关怀。如果说历史现实的构成与人的价值愿望之间始终存在着难以解决的分裂,此时人该以什么样的精神意向面对这种普遍的分裂?

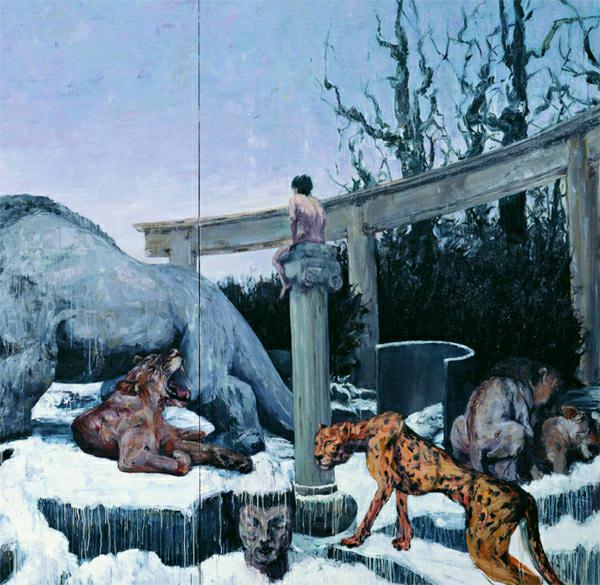

2009年的作品《世纪公园》是一件3米高,6米长的大幅作品,一座雪后的动物园中怪异的堆放着断臂残桓,大型的恐龙雕像,废弃在地上的佛头,跌倒的罗马柱,正在运行的摩天轮。一头母豹趴在中式假山上,几只狮子在各行其是,艺术家小小的背影骑在一根孤独的立柱上。位于画面两端的环形的柱子在空中将荒诞的画面空间与观众的空间囊括到一起。艺术家将不同来源的视觉图像在个人经验的羽翼之下重新展开,生成了一种荣格所说的集体心理与个人心理的融合景观。这种融合的不确定性如同自由流动的意识,转瞬即逝,让人难辨真假。在图像与意义的缝隙之中,通过绘画语言的处理,形成意义的多重解读。如果说再现系统是处于现实与符号两端之间的广阔的中间地带,那么艺术家所能做的就是在这个广阔的中间地带,以艺术的语言建构不同于上述二者的意义,而这种建构本身则是艺术家观察社会,解读自身存在并重新命名的过程。这种建构过程的不确定性依赖于个体意识每一个驻留足迹的轨迹而形成,借此我们追溯到人类精神及其面貌的蛛丝马迹。

《我就在这里,除此之外一无所知》是蒋华君历时近2年创作的作品。这件尺幅巨大的作品以超现实的想象力重新构造了人类精神世界中种种状态的隐喻之网,以视觉化的语言捕捉与重构了意识流经之地的精彩风景,再现了精神世界的丰富及其中蕴含的力量,是之前蒋华君创作实践的阶段性总结。其图像意义如同意识的流动,任何一个局部的意义的猜测都将在另外一个局部的理解上遇到障碍,然而整个作品在整体上却存在一种内在的连贯性。这种连贯性将“艺术与经验生活之间划出一条质性的与对抗性的分界线”。图像摆脱了以往的风格论的形式语言,而进入到再现系统的意义架构之中,与意义的形成融为一体。蒋华君再现了观念本身的流动,如同人们行动之前的心理活动,并将图像的意义定位于个人的雄心与社会期待之间的中间地带。这件作品也关注绘画被生产的条件和过程,一旦被生产出来,绘画就开始逃脱作者本来的初衷。而艺术家在做的工作,就是在艰难的平衡中,即不让野马脱缰,也不让他循规蹈矩。蒋华君的这件近作蕴含着艺术家面对艺术的雄心壮志,试图重拾绘画自身的复杂性,通过多重空间叙事的结构与意象的碰撞建立起绘画视觉表达的丰富性与意义多重性,以写实绘画的语言创造了“无法言说”的、属于绘画的本体尊严。

以绘画为思考的武器自主性的對抗了近些年来普遍面临的“消解深度”的潮流,蒋华君的作品中既没有玩弄艺术游戏的权术策略,也没有故作轻松的自我放逐。他的作品始终关怀人性中最为本质、最为真实的精神需求,对于生命对于艺术始终怀有敬畏之心,兢兢业业地劳作。他以让人钦佩的勇气与信念探索着绘画表达的语言边界,诚实而充满创造性再现人类精神世界所蕴含的无限丰富性与深刻性,以及精神世界所蕴含的无尽的力量。然而,更为重要也更为现实的是,如何在在图像转向和语言学转向的背景之下,将架上绘画的语言问题从传统的形式主义的维度拓展的图像学范畴之中,将绘画的形式问题转化为再现模式问题的解决上来。对于绘画来说,这将是一种新的意义的建构与显现的方式。蒋华君以其创造性的绘画与思考实践切实地面对这一问题,他的努力对于当代绘画的发展弥足珍贵。