浅谈《岭南杂记》在明清岭南区域史地研究中的价值

2017-05-12简天明

简天明

浅谈《岭南杂记》在明清岭南区域史地研究中的价值

简天明

《岭南杂记》的作者是吴震方,字石绍,号青坛,浙江石门人,康熙丙辰(1676)进士。据光绪《浙江通志》记载:吴震方著有《述异记》三卷、《岭南杂记》二卷,[1]辑有《说铃》前后集,[2]以及《晚树楼诗集》四卷。[3]关于《岭南杂记》及其作者吴震方,《四库全书总目提要》只有简略记载:“国朝吴震方撰,震方有《读书正音》,已著录,是篇记其客游广东时所见,上卷多记山川风土,兼及时事……亦颇留心于利弊,下卷则记物产而已。[4]从《四库提要》所略记该书内容看,《岭南杂记》是一部记载广东史地兼及时事的私人笔记性质的文献。全书约6万字,分上下两卷。长期以来,《岭南杂记》尽管被一些研究者所引用,但其文献价值却未有得到充分的挖掘与重视。实际上,《岭南杂记》所记的内容比较丰富,涉及广东清代初期各地的民族风俗、崇拜信仰、河流山川、动植物、土特产、商品贸易、兵防海关、历史时事等内容。尽管本书只有短短两卷,但语言精练,文笔生动,所记之事大多可信,可补地方志记载之不足,对于清代初期岭南地区的史地研究具有一定的参考价值。但该书也存在不足之处。本文尝试初步对其展开论述与探讨,以挖掘本书所具有的文献与史料价值。

一 研究岭南古代气候地理的价值

岭南地处南海之滨,夏秋季由于受到来自太平洋气压和湿热的水汽影响,容易产生台风。台风是岭南地区比较常见和破坏性比较大的自然灾害。《岭南杂记》对于台风形成的原因及威力之巨大都有明确的记载:“风者,天地之翕辟,山泽之郁蒸发而成……若彼拔木撼山之风,岁不常有。独大海之中,台飓一至,抉樯覆舟,而人之性命随之”。[5]台风又称“飓风”,相比于陆地风,台风在太平洋面形成通常十分迅速并具有巨大的破坏力。台风所到之处,经常树倒墙倾,农作物被连根拔起,并带来洪涝灾害,至于在海上作业之渔民更是难逃厄运。但是,聪明的岭南人并没有因此而屈服于天灾,他们通过世代与台风抗争的实践中,通过细心观察自然现象,积累了预测台风的经验和学会了应对恶劣台风天气的方法:“后之习于海道者,设为“占候之法”,以定趋避。或按节序,或辨云日,或察草木,十取九验。稍师渔子,无不通晓。”“占候之法”就是预测台风的方法,海上渔民通过时令、观察云和太阳、草木的变化等来预测台风是否已经在形成及可能的强度,这种方法被证明是十分有效的,稍微学习就能掌握。

通过时令预测台风信号和应对海上大风的具体方法是:“海上风信,清明以后,南风为常,霜降以后,北风为正。南风壮而顺,北风烈而严。南风时发时息,恐风不胜帆,故舟以小为速。北风一发难止,恐帆不胜风,故舟以大为稳”。这段文字表明,当时的岭南人民会根据时令风而选择合适大小的船只,以便在海上安全行驶。此外,还可以通过观察海上的云和水汽来判断台风来临前的信号和台风的登陆的路径。“海中之飓,四时皆发,而秋夏为多。所现之气如虹如雾,有风无雨,名为‘飓母’。夏至后必有北风,必有颱(台)信,风起而雨随之。越三四日,颱(台)即倏来,少则昼夜,多则三日,或自南转北,或自北转南。”书中还记下了岭南人民对于各月份和具体日期登陆台风的命名,如正月有“送神飓”、“玉皇飓”、“关王飓”、“乌狗飓”,二月名为“白发飓”,三月为“元帝飓”、“真人飓“、“妈祖飓”,五月为“屈原飓”,六月为“彭祖飓”、“彭祖婆飓”、“洗炊笼飓”,七月为“鬼飓”等。《岭南杂记》所记当时岭南人民关于台风方面的内容表明,当时人们对于台风风信的预测和防范已经具备了一定的知识与经验,在恶劣的大自然气候面前并非是手足无措的。

二 对于研究岭南民族民俗方面的价值

1.在研究明清之际岭南民族与移民研究中的价值

岭南地区由于远离中原腹地,又加上有南岭的阻挡,地形比较封闭。由于受中原文化的开化和影响比较晚,自古被视为蛮荒和流寓的贬谪之地。唐宋之后,随着经济重心的南移和大批中原人的南迁,才逐渐得到开发,居住于岭南地区的土著(俚人)也才逐渐与中原人展开融合的过程。明清之际,岭南地区仍有不少地区尚未开发,在粤西、粤北等山区居住的土著居民仍然保持十分原始和落后的习俗,有时甚至因此和来自中原地区移民产生冲突。《岭南杂记》对此也有所记载:“自肇至捂,路届粤西,即有蛮彝之习,妇人四月即入水浴,至九月方止,不避客舟,男女时亦相杂。古所谓男女同浴于川也,然大约瑶僮山居者尔,若中土人籍彼地者,其妇女则否,浴时或触其私,不忌,唯触其乳,则怒相击杀,以为此乃妇道所分,故极重之”。可见,居住在粤西山区的瑶僮(族)的妇女可能在当时已经受到到汉族重妇道传统观念的浸染和影响,对于敢于肆意触犯她们身体的中原移民,她们竟敢以死相博。

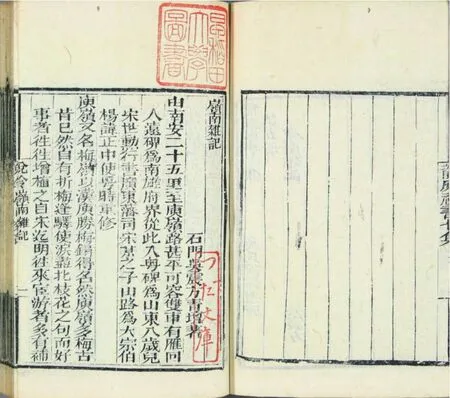

《岭南杂记》刻本

海南岛是岭南第一大岛,也是中国第二大岛。自汉武帝平定南越之后,始归于中原版图,设儋耳、珠崖二郡。后由于西汉国力衰落,中后期岛上黎人叛乱频繁,二郡被废。长期以来,由于琼州海峡浪大,暗礁众多,又时常有鲨鱼出没,加之远离政治中心,一些汉族地方官员又对其剥削赋役严重,岛上的黎族时叛时服,更会与聚居在海南岛沿海州县的汉族移民产生冲突,历代中央政府对于海南岛的统治时会难以长久地保持稳定。尤其是明代中后期以后,瑶族和黎族的叛乱对于岭南地区产生了极大的破坏和影响。书中记述了清康熙年间总兵吴起爵武力征服海南岛中心地带所居住的生黎人[6]的事件:“五指山,小五指山,皆黎人所居,其中不过五六百里,而沿海数千里州县环其外。州县之民耕渔纳税,黎人则出劫夺,自古不奉王化。康熙年间,总兵吴启爵深入重阻,征服生黎,内列十一大寨,据其险要,黎人畏威慑伏。遂题设一州十县,使生黎皆隶板籍”。可是吴启爵的增设州县提议未被地方督抚所批准,康熙三十八年(1699),由于地方政府迫使黎人进深山采集香藤、花梨、紫檀木等贡品,又强令黎人冒着极大的生命危险开金矿。黎人不堪地方政府的敲榨侮辱,黎族人王镇邦等攻杀汉族吏民,企图反抗清王朝的统治,但是起义很快就遭到清军镇压:“王镇邦、王盆东、王仁义、那言、那佛,立斩枭示”。事后,地方督抚在海南岛上增设州县,以强化对黎族的控制。从记载中也能看出,清初海南岛上的黎族居民已经彻底服从于清朝的控制。

明清时期,除壮瑶苗黎各族以外,畲族也是岭南地区的主要聚居的土著民族。书中对于畲族的生活、生产方式也有简略记载:“潮(州)之西北山中,有(畲)户者,男女椎髻箕踞跣足而行,依山而处,出常挟弓矢,以射猎为生。矢付毒药,中猛兽,无不立毙。旧常设官以治之,日官,或调其弓弩手以击贼亦至。然其俗易迁徙,畏疾病,刀耕火种,不供赋也”。与《广东新语》的记载:“男女皆椎跣,持挟枪弓,岁纳皮张不供赋”,[7]可以互证补充。从两书的记载中可以看出当时聚居于粤东一带的畲族仍保留着原始的刀耕火种和狩猎采集经济生产方式,他们游离于政府的有效管理之外,并未定居耕种和向政府交纳赋税。

2.对于研究岭南民俗方面的价值

《岭南杂记》上卷中记载了不少有关清代初期岭南地区的民俗与文化现象,对于人们了解当时岭南人的生活习俗与文化信仰具有一定的价值。岭南地区由于开化较晚,特别是粤东粤西粤北地区在清初仍保留着许多带有古老巫术色彩的信仰,书中记录了许多岭南各州府关于巫术方面的见闻:“粤东尚巫信鬼,故妖惑之物得以祸福人,蛇神不独潮(州),东莞亦有之”。作者记载,当时潮州人十分信仰蛇神,尊蛇神为“游天大帝”,并设有蛇神庙与神龛供奉活蛇,甚至每逢借贷之事都要先去问蛇神。在古代,蛇的繁衍和小农经济生产有着密切的关系,因为蛇可以限制田野中肆意祸害农作物的田鼠,是农业兴旺的重要保证。此外,在医疗技术十分落后的当时,一旦被毒蛇咬伤,人往往死于非命,人们十分畏惧毒蛇的神秘力量,因此当时岭南人敬畏蛇神也是具有一定的道理的。又见记载高州府:“春时民间建太平醮,多设蔗酒于门,巫者拥土神疾趋,以次俦祝,掷珓悬朱符而去,神号‘康王’,不知所出”。“高郡人病,不事医药,唯重巫鬼”。约成书于同一时期的《广东新语》亦记载了清代以前岭南地区迷信巫术的史料:“汉武帝迷于鬼神,尤信越巫,尝令越巫立越祝祠,安台无坛,亦祠天神上帝百鬼,而以鸡卜。至今(明末清初)越祠多淫,以鬼神方惑民菑祥者,所在皆然,诸小鬼之神者,无贵贱趋之”。[8]从两书记述中,略可窥见岭南部分地区巫蛊之风的兴盛复杂,也反映出清代以前岭南的民间信仰和人们的生活、生产、历史之间的密切联系。

岭南地区是中原移民文化与土著居民文化的碰撞与融合之地,对于清初岭南地区许多富有地方特色的习俗,在书中亦有所记述:“粤俗最喜赛神迎会,凡遇神诞,则举国若狂。余在佛山,见迎会者,台阁故事,争奇斗巧,富家竞出珠玉珍宝,装饰孩童,置之彩舆(即彩车),高二丈,陆离炫目,大纸爆俱以绘彩装饰,四人抬之,声徹远近,中藏小爆数百,五色纸随风飞舞如蝶”。从这段记载看,吴震方所记的迎神会应该就是岭南地区所特有的习俗“飘色”。如今,飘色仍然在岭南各地非常兴盛,尤其是在正月期间。“飘色”活动的具体做法是:让身穿华丽服装的幼童站立或坐在钢架之上扮演各类历史传说故事的人物造型,这些钢架是不外露的,而是十分巧妙地被幼童的服饰所掩盖,远观则宛若幼童凌空站立,再由数名成年男子推动飘色彩车游街迎神。约成书于同一时期的《广东新语》对于飘色也有类似的一段记载:“城内外舞狮象龙鸢之属着百队,饰童男童女为故事者百队,为陆龙船,长十余丈,以轮旋转,人皆锦袍倭帽,扬旗弄鼓,对舞宝镫于其上。”[9]从这两部书中关于飘色习俗的记载,可以略知当时岭南人们春节期间的迎神习俗,也可以大概了解到当时的飘色活动与今天的异同。

又见书中记述高州有春节“闹衙门”之俗:“高州除夕元旦,各公署俱有鼓吹,谓之闹衙门,復有蛮人装狮子跳掷为戏,元宵,城南灯市甚盛,每隔五家缚一灯棚,以竹为之,扁日兴贤,挂红缯其下。多用杂色纸糊毬灯,剪红白纸缀成玲珑万眼灯,光彩夺目,鱼龙之类,皆不足观”。亦见记载“潮州灯节,有鱼龙之戏,又每夕,各坊市扮唱秧歌,与京师无异。而采茶歌尤妙丽,饰姣童为采茶女,每队十二人,或八人,手挚花篮,迭进而歌,俯仰抑扬,备极妖研。又有少长者二人为队,首擎彩灯缀以扶桑茉莉诸花,采女进退行止,皆视队首,至各衙门巨室唱歌,责以银钱酒果,自十三夕至十八夕而止”。从书中所记述的岭南春节各种风俗,能在某种程度上反映出岭南在清代初期社会文化与商品经济比较繁荣的盛况。由于这些记述大多为作者亲身所见闻,因此这也为人们了解当时岭南人的农业生产和春节的传统习俗提供了比较可信的研究资料,这都是可以补充当地方志记载的,有一定的史料价值。

宋代以后,缠足逐渐成为汉族妇女的普遍习惯,这种陋习甚至影响了许多周边的少数民族。直至新中国成立前夕,仍有不少地区保留着缠足的陋习。然而,明清时期岭南地区的许多劳动妇女却很少有缠足的习惯,对此书中是这样记载的:“岭南妇女多不缠足,其或大家富室闺阁则缠之,妇婢俱赤脚行市中。亲戚馈遗、盘榼俱妇女担负,至人家,则袖中出鞋穿之,出门即脱置袖中。婢有四十五十无夫家者,下等之家,女子缠足,则皆诟厉之,以为良贱之别”。由这条记载反映了当时岭南地区缠足只是少数上层富贵之家妇女的特征,对于缠足具有严格的财产限定,否则将会受到严厉的批评,不缠足的习惯与岭南人的财产有很大的联系。广大岭南平民阶层的劳动妇女还是没有缠足习惯的,从作者所描述当时“妇婢俱赤脚行市中”的情形看,也能在一定程度上反映清初岭南地区劳动人民的生活水平并不高的社会现实。

三 对于研究清初广东商品经济发展的价值

明清时期,由于政治的稳定,资本主义的萌芽,商品经济逐渐恢复与发展;又因为清朝厉行海禁,不许片帆下海,只留广州一口通商。岭南地区的经济得到了飞速发展。作者当时在广东游历,对于广东经济繁荣发展的情况也有所叙述:“佛山镇离广州四十里,天下商贾皆聚焉,烟火万家,百货骈集,会城百不及一也。”佛山在明清时期是广东经济最繁荣的市镇之一,由于生铁、制锅、印刷等行业的发达,加之又邻近广州,成为进出口贸易的集散地,因此经济得到迅速发展,其繁荣情况甚至超过了许多省会。

靠山吃山,靠海吃海,岭南是著名的汉代海上丝路的重要始发港,岭南人早在两千多年前的汉代就已经懂得出洋航海贸易,具有悠久的海洋贸易传统。明清时期,由于人口大增,人多地希,许多岭南人迫于生计而出洋贸易谋生。但是,作者吴震方对于善于出海经商的岭南人与对外贸易持有既支持又反对的态度。与许多清初提倡海禁的知识分子士大夫一样,作者也是担心在海滨居住的人们出海经商容易沟通盗贼倭寇,危害沿海地区的社会治安稳定,而反对岭南人出海经商:“自台湾荡平之后,薄海内外皆为一家,江浙闽广设立海关,裕国便民,诚万世之利也,然滨海诸郡县,时有贼帆飘忽往来,内地奸民不无勾引,而出洋船只或被劫掠,不可不预防也”。书中摘录了时人平湖阁学陆葇写的文章《通洋宜防倭患议》,其中某些字句也暗含了作者赞同的某些观点:“贼流毒于数郡数十县之间,酿成东南一大害也,其源不过起于通洋贸易之徐海一人,甚矣!通洋之利小而害大,利在下而害在上,不可不预之为忧也”。表明十分惧怕当时沿海居民因出海贸易而会对社会造成不良的影响。该议文还说:“凡人之有恒产与恒业者,守坟墓,乐廛肆,有田者供租税,有丁者供力役,皆良民也。即逐末而从事于商贩,南走闽粤,北走燕秦,远者至于滇池辽海而止,亦足以权子母而收息倍徙矣,何至泛不测之渊,入鲸鲵蛟唇之窟以求赢余,此其人必素行无赖者也!”这篇议文表达出对岭南人出海贸易经商十分不屑的态度,认为:靠耕作为生,为政府纳赋役者即良民,出远洋贸易者即为无赖,反映出明清之际海禁政策对于人们具有极大的束缚作用,官方主导的重本抑末思想仍深刻地影响着人们的头脑,企图将农民牢牢地捆绑在其所生活的土地之上,以便于管理统治,这极大地阻碍了岭南商品经济与资本主义萌芽的发展。

四 对于明清岭南生物与医药研究方面的价值

《岭南杂记》上卷多叙事兼及山川河流,下卷则主要记载岭南地区的矿物、动植物等,是一部关于岭南地区动植物笔记。据笔者粗略统计,《岭南杂记》所见的各种动物约68种,植物约62种,土特产20多种。《岭南杂记》记载植物时通常会描述其出产地、别名、性状、味道,或者药用和食用价值等,又记与植物相关的岭南传说事迹,具有很强的可读性。如《岭南杂记·卷下·仙茅条》记载:“仙茅,出庾岭嫦娥嶂,似兰,根如萎蕤,色白,八月採。人传葛仙翁炼丹,于此上升,弃余药遂生此,九制服之,温补元气。唐明皇时,婆罗门僧进此方,服之有验。古云:‘十斤乳石,不敌一斤仙茅,今服者甚少,偶有服者,不甚验,岂物有今昔之异耶?”诸如此类关于植物的记载在书中还有不少。

《岭南杂记》也记载了清初高产作物——番薯的引进对粤人作为充饥粮食的影响:“番薯,有数种,江浙近亦甚多而贱,皆从海舶来者,形如山药而短,皮有红白二种,香甘可代饭。……粤中处处种之,康熙三十八年(1699),粤中米价踊贵,赖此以活,有切碎晒干为粮者,有制为粉如蕨粉藕粉者。”由此可见番薯的引进对于清初岭南地区在人口激增的情况下解决粮食问题的重要意义。

书中又记载了岭南人善于利用蚂蚁来防治柑橘虫害的生物防治法:“广州可耕之地甚少,民多种柑橘以图利,尝患小虫损蚀其实。唯树多蚁则虫绝,故园户之家买蚁置之树”。由于岭南柑橘树种植园对蚂蚁需求量的巨大,还衍生出一种专门卖蚂蚁的职业——蚁贩:“贩蚁者,用猪羊脬盛脂其中,张口置蚁穴旁而取之,谓之‘养柑蚁’”。书中还记载了高州种植荔枝和橘柚的果园将大蚂蚁引入果园筑巢除虫害的事迹。由此可以发现,在古代没有发明化学农药的情况下,聪明的岭南人善于观察与发现生物之间的天敌相生相克的道理,懂得利用生物防治作为果树天然的杀虫剂。

书中也记载了岭南人比较庞杂的食谱和一些粗陋的饮食习惯,如嗜好吃蛇、鼠肉、蝗虫等:“岭南人喜食蛇,易其名日‘茅鳝’,食草螽(蝗虫),易其名日‘茅虾’,鼠日‘家鹿’,曲鳝日土笋”。又记载:“鼠脯,顺德县佳品也,鼠生田野中……大者炙为脯以待客,宴中无此以为不敬。”一方面,岭南人嗜食一些比较怪异的食材,但又惧怕外地人所鄙夷与歧视,于是将蛇美名日“草鳝”,蝗虫美名曰“茅虾”,田鼠美名曰“家鹿”等,以掩人耳目。透过这些岭南人独特的饮食习俗的记载,人们也可以了解到岭南地区的社会经济虽然在明清之际已经得到很大发展,但仍保留着比较粗野泛杂的饮食习惯。

五 对于研究当时岭南时事的价值

1.记录三藩之乱的相关史事

《岭南杂记》成书约在清康熙中后期,距离三藩之乱尚不远。岭南地区为平南王尚可喜的驻地。吴震方当时在粤游历,对于尚可喜叛乱之事迹亦有所记叙,表达出对战乱和地方藩王生活穷奢极乐的憎恨,对广大劳动人民遭受战争与压迫的同情。如记广州城:“广州府有新城旧城,旧城向为逆藩尚可喜驻镇,城中皆其子侄及汉军藩下官员圈住……巡抚衙门为(前)尚可喜府第,最为宏敞。将军衙门为尚之孝(尚可喜之子)府第,壮丽尤甚,内僭为九间殿,……大堂前荣有拜单石,深一丈二尺,阔六丈,门前石狮乃耿逆(耿精忠)在粤时,从肇庆取石为之,高大雄骏,东南稀有,后移藩闽中,故(尚)之孝居之,藩逆盛时,其奢僭病民如此!”短短数行字便将藩王尚可喜在岭南地方僭越,目中无人,生活奢侈害民的形象生动地刻画出来。

本书又记载清初地方藩王控制盐业与官商勾结害民之事:“自逆藩僭窃之时,淡水等场及平山等处,多有藩孽土棍霸占盐田,贱买贵卖,乱行私盐。近虽禁止驱逐,归还屯户,而大吏官商借商人出名销引,自发本委官各场买盐占据各埠……而夺商民之利……此官之所以益富,而小民之所以益困也。”三藩之乱平定后,地方盐务尽管被革除藩弊,但岭南地方达官奸商又瞄准了盐务管理空虚的空子。康熙三十九年(1700),作者更写道:因为广东官商勾结垄断,导致广西盐价飞涨至每斤200文,食盐竟然发展到计两而卖的地步:“民间(盐)计两而卖,每两钱十二文,掺水和泥,只有七八钱”。由于官商勾结,官员操纵与抬高盐价,不仅食盐质量低劣,更故意滞留运盐,最后导致许多盐商无盐可卖,两广民众怨声鼎沸,“穷民贫户,沸无盐之嗟”。书中通过揭露与批判地方藩王、达官奸商对地方盐业的控制垄断,而造成地方民众生活困苦之事实:“海边灶户烧盐,及盐田晒盐之人,俱极贫苦,无家无室,以蓬席为居,弊衣草榻。官商与之买盐,量给盐本”。达官奸商收购屯盐户所晒的食盐仅给足晒盐本钱而已,广大盐户衣不蔽体,无妻无室,只能以草席为居。“小民饥苦,或至海滨候退潮,拾鱼鲎螺虾之属”。可见在官商压榨下晒盐民众生活之困苦,表达了作者对广大劳动人民的同情。

2.关于对澳门记载的价值

作者对当时被葡萄牙人侵占商埠澳门与内陆的经济联系也有所记叙,为人们研究清初澳门的情况提供了一些材料:“澳门离香山百里……有城皆鬼子所居,无汉人,离澳设关,以稽人口出入,其地不产米盐蔬菜,俱内地运出,城中有西洋官职……凡内地所用犀、象、香、珀、哆啰,哔吱,羽缎、羽纱、苏木、椒、檀、玻璃种种洋物皆与之互市,向海禁甚严,止许肩挑,后许小船运载,澳关係布政司委三司首领及一千总辖之,少收其税,甚有利,故竞钻营,今通洋设立海关,则利归公上矣。”由此可略知清政府与澳门葡萄牙贸易洋货品种之大概,也能了解管理澳门事务所设之机构,反映出清初政府对于与澳门葡萄牙人的贸易限制还是要求十分严格的。

书中又记载在澳门驻守的葡萄牙人官员的礼仪等资料:“其俗见人摘帽为礼”,这和《广东新语》记载澳门条:“(葡萄牙)以黑氈为帽,相见脱之以为礼”,[10]互相印证。又记载“澳门彝官亦乘轿,其轿方长如柜,官从顶盖上出入,入则仍以顶板盖之,四人之,止则揭盖板以出,其伞用竹叶编成,白竹为柄,一人执伞前导,一人负一板箱,二人执长枪以从,其余仪卫简陋可笑。”从这里可以了解到生活在澳门葡萄牙人官员的出行与生活礼仪,从作者对其礼仪评论“简陋可笑”,也能看出清初中国知识分子对待中西方的礼仪文化之间差异的态度,认为西人之礼仪不足为道,显然以中国礼仪为正宗。作者将居住在澳门之葡萄牙人蔑称为“鬼子”,其驻守官员称为“彝官”,带有很明显鄙视西洋人的色彩,将欧洲人视为同居住在中国周边的少数民族无异。

六 本书不足之处

本书毕竟是一部私人笔记性质的著作,因此其见闻既有真实性的一面,而又有存疑,不可全信。其中有少量资料作者并没有亲身目睹的荒诞传闻亦录入其中。因此,在利用本书作为引用史料时,须加以细心辨别其中可疑之处。如:“顺治庚子(1660),广州有白镪(类似银两形状之物)数万绽飞于空中,自南而北,有方将军者,焚香拜之,飞下近檐,儿童群笑之,竟复飞去,有为之赋《飞镪行》者,余于友人斋中见之,惜其诗不佳,故不录”。从记载这段材料看,作者在顺治庚子年间曾在广州朋友家的书斋中,目睹了类似白银形状的不明飞行物数万个飞于空中,作者更提到有一位名为方将军的人还亲自焚香跪拜,不明飞行物还飞下屋檐。至于是真实存在,还是作者主观臆造,由于找不到同时代人文献的相关记录,也没有相关的传闻,此事无从考据。

书中又记载其族弟担任廉州府教授期间的奇异见闻:“廉州府学中,有大蜈蚣,长四五尺,阔三寸,每逢风雨之夜,飞出殿楹之外,白光如曳练,头有圆光,如毬,霍霍有声,余族弟章成为廉府教授,举家见之”。“康熙十三年(1674)六月,廉州海滨风雨昼晦,有龙在海面往来斗触,海水顿涌数丈。守兵以砲击之,一物从空而坠,少顷水退,沙际得一钟,高三尺余,围径二尺余,钟钮龙首为砲击碎,取悬寺中,击之,地方则有事,遂不敢击,置之府学中”。此铜钟已不可考,方志中并无相关记载。这两条见闻非作者所亲闻目见,而是其族弟的奇怪见闻,明显不足为信。因此在引用书中某些内容时,需要加以推敲辨别。

尽管如此,本书在记载明清之际岭南地区的自然地理、民族民俗、商品经济、生物医药、历史时事等方面还是有一定的价值。本书篇幅虽不大,但语言精练,叙事流畅,作为当时人记当时事,所记的内容也大多可信,可互补地方志的某些记载。

注释:

[1]王云五重刊清光绪《浙江通志》。民国23年(1934)据光绪二十五年(1899)十月重刊本影印本[M]。上海:商务印书馆,1934,第4166、4169页。

[2]王云五重刊清光绪《浙江通志》第4201页。

[3]王云五重刊清光绪《浙江通志》第4282页。

[4](清)永瑢等,王云五主编《四库全书总目提要》(万有文库),第十五册[M]。北京:商务印书馆,1931,第113页。

[5](清)吴震方著,王云五主编《丛书集成初编·岭南杂记》卷上[M]. 北京:商务印书馆,1936。

以下凡引述《岭南杂记》内容,不一一注明。

[6]黎族人分为“生黎“与“熟黎”,《广东新语》卷七第239页。黎人条:“黎母山高大而险,中有五指七指之峰,生黎兽居其中,熟黎环之。熟黎能汉语,常入州县贸易,暮则鸣角结队而归,生黎素不至城。”

[7](清)屈大均:《广东新语》卷八[M]。北京:中华书局,1985,第243页。

[8](清)屈大均:《广东新语》卷八[M],第208页。

[9](清)屈大均:《广东新语》卷九[M],第298页。

[10](清)屈大均:《广东新语》卷二[M],第39页。

(作者单位:佛山市顺德区建安初级中学)