正字戏的来源及其鲜为人知的历史隐曲

2017-05-12陈勃

陈 勃

正字戏的来源及其鲜为人知的历史隐曲

陈 勃

(一)正字与明代官话

1. 明本潮州戏文里的明代官话

1975年广东省潮安西山溪明墓出土了手抄古本《刘希必金钗记》。剧本写作的年代,注明于第四出左边装订线附近,一行草书写的是“宣德六年六月十九日”,而卷末装订线又写着“宣德七年六月日在胜寺梨园置立”,写明这出戏文的正式题目是《新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记》等字样。明宣德七年为1432年,这是现存最早的南戏演出抄本。该本有连贯的67出传奇题材戏文,用中州声韵,保持南戏分出结构,七角行当规模,以及南北曲合套的曲牌联缀形式。这一出土剧本反映了那个时代流行在潮州的戏曲——正字戏,从内容到形式,循元明传奇体例,承受南戏声腔。古本卷末还附有用官话唱念“三棒鼓”、“得胜鼓”等的锣鼓谱,及清唱曲《唱四季》。1958年,在广东省揭西县西寨村的一座明墓中,曾出土另一手抄本《蔡伯喈》(正文中写有“嘉靖”字样,即著名的《琵琶记》嘉靖抄本)。嘉靖抄本是宝贵的演出本,真实地反映了明代嘉靖年间《琵琶记》舞台演出的原貌。出土时共有五本,其中有三本损毁无遗,仅存两本,即总本(上下卷)和生本。文本同样表明是用中州声韵间以潮州方言打诨插科,但仍属正字。

在注明“潮调”的明万历刻本《重补摘锦潮调金花女》潮州戏文中,“投江遇救”一出中,就有“净扮判官”宣读阴司的“玉皇圣旨”,此处戏文特注明“正音”;另在“刘永祭江”一出中,刘永当官回乡,与“驿丞”的对白也是注明“正音”,进一步说明“正字”、“正音”就是当时的官话。

在明嘉靖《碣石卫志》中,有关于明初正音戏的记载(《碣石卫志》已失佚。据《中国戏曲志·广东卷》载:《海丰县志》编委会干部余少南,于民国30年(1941)抄得明嘉靖年间编修的《碣石卫志》卷五“民俗”残篇):正音戏“讲官话,文武兼演,俗名大戏”,明初“乃先后数抵弋阳、泉州、温州等地,聘来正音戏班。”正好与出土文献互为印证。同时,也保留了关于潮剧童伶制的最早记录。[1]

吾邑常演之戏有二焉,一曰白字戏,亦名梨园,多童伶,戏多文少武,唱乡音;……一曰正音戏,讲官话,文武兼演,俗名大戏;行柱脚色,多是成年人或老壮人,多演历史戏,且多在庙堂戏台演出,戏金较之白字戏多,故有大戏之名。……军曹总官有见及此,乃先后数抵弋阳、泉州、温州等地,聘来正音戏班。

当时“梨园”的盛况不难想象,这与清乾隆十三年(1748)蔡伯龙(奭)《官音汇解释义》卷上的“戏耍音乐”的记述基本一致:“做正音,唱官腔;做白字,唱泉腔;做大班,唱昆腔;做潮调,唱潮腔。”[2]说明清时官腔、潮腔、泉腔并列。现在潮州保留正字戏、大白字戏、潮剧三个南戏实例,这在戏曲史上也是罕见的。从这一意义上理解,这两个出土本明代潮州戏文实在太重要了。正如李平所说:“《金钗记》和《蔡伯喈》是研究正字戏渊源的主要剧本,正如昆曲代表作《浣纱记》是研究昆曲的主要根据一样。”[3]

2. 正字、正字戏与“弦索官腔”

关于明宣德本《金钗记》,饶宗颐认为以前不知“正音戏”起始于何时,现在从宣德抄本,可以看出南戏传入潮州之早,解释“正字”是“与本地乡音相对立的雅言”,即“读书音”。[4]

宣德本《金钗记》篇题有“忠孝”名目和《永乐大典·戏文》著录的《忠孝蔡伯喈琵琶记》称谓一样,最可注意的是“正字”一名称。

正音是与本地乡音相对立的雅言(地方旧时称曰“孔子正”,是指读书讽诵的语音)

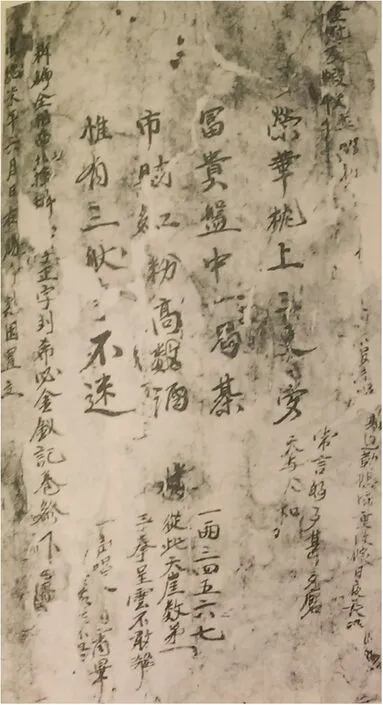

图1 出土潮州戏文之宣德抄本《金钗记》卷末标有“新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记卷终下”等字样。

以前不知“正音戏”起始于何时,现在从宣德抄本的正字刘希必(文龙)一名称,可以看出南戏传入潮州之早,分明是受到南戏的影响。

此处“雅言”就是语言学所称的“共同语”,也称官话,在应用上就是用于打官腔、科举等正式场合,正如明万历刻本《重补摘锦潮调金花女》潮州戏文中的例子,刘永当官回乡,与驿丞说的正是明代官话。李新魁指出汉语共同语言有书面共同语的标准音和口语共同语的标准音:[5]

从汉语发展的具体历史事实来考察,汉语共同语言的标准音,实际上一直表现于两个方面。一个是书面共同语的标准音,一个是口语共同语的标准音。

共同语的书面共同语的标准音与口语共同语的标准音理论上应该是一致的,然而实际情况并非如此,读书音趋于保守,口语音变化较快,由是造成的这一差异随着时间推移和社会经济的变革、族群的迁移融合,可能会加剧这种差异并积淀下来;另一方面,这种差异在地理上的分布是不平衡的,造成了语音年代的时间层次折射到地理空间上,造成同时期的不同地方方言所保存和反映的历史语言的年代特征存在差异;事实上,以《切韵》音系为代表的六世纪读书音系统在中古后期经历了一系列语音变化,开始向近代音过渡,元明就是出在这种过渡的阶段。从历史源头看,甲骨文的产生促使了汉语共同语的形成,但甲骨文是由“巫”所独占,用于“祀”,与当时广大人民日常沟通的口头语言理所当然是有区别的;从历史变化看,从六朝开始出现白话文体,从此文学史上开始出现书面语与口头语两种文学形态,一直到“五四”的白话文运动,才确立了白话文的正式地位。正如李新魁所说,文言的使用一直绵延两三千年,反映了先秦时期华夏语书面语的一般形态。[6]

文言的使用一直绵延两三千年。这个文言,事实上是代表了华夏语自古代至近代书面语的共同标准,它主要反映了先秦时期华夏语书面语的一般形态。在六朝以后,虽然有一种比较近于口语的新的文体产生,这就是一般所说的“古白话”。古白话的作品包括唐代出现的“变文”(如敦煌变文),禅宗语录,宋代理学语录、话本,元代白话碑文、杂剧道白直至明清时代的白话小说如《水浒传》、《儒林外史》、《红楼梦》等。

戏剧是白话文学走上舞台的另一股巨大的推动力量,尤其是南戏之“里巷歌谣”、“错用乡语”,常为正统的文人乐工所诟病,直到元末浙江瑞安人高明(1305-明初)潜心作《琵琶记》,用清丽之词,一洗作者之陋。明太祖喜欢《琵琶记》,惜南曲不可入弦索,乃命刘杲撰腔以献,南曲北调,可于筝琶被之,这就是明太祖有名的“弦索官腔”,李平也把《琵琶记》称作“弦索官腔的鼻祖”。[7]从追溯正字戏的源头,到钩沉出“弦索官腔”背后一段鲜有人知的历史,这就是现存正字戏以及出土明本潮州戏文的价值。要理解明太祖的“弦索官腔”历史真相,就必须从元末南北曲消长以及正统地位之争和《中原音韵》“平分阴阳、入派三声”说起。

3. 共同语的音变与《中原音韵》“平分阴阳、入派三声”背后掩藏的历史隐曲

以《切韵》音系为代表的六世纪读书音系统在中古后期经历了一系列语音变化,开始向近代音过渡。从唐代后期开始,《切韵》多被指为“吴音”,这实际上是共同语发生音变的结果。而元末周德清《中原音韵》将《广韵》指为闽、海之音:[8]

余尝于天下都会之所,闻人间通济之言:“世之泥古非今、不达时变者众;呼吸之间,动引《广韵》为证,宁甘受鴂舌之诮而不悔,……如:‘靴(许戈切)’在戈韵,‘车邪遮’却在麻韵,‘靴’不协‘车’,‘车’却协‘麻’;……如此呼吸,非舌而何?不独中原,尽使天下之人俱为闽、海之音,可乎?

《中原音韵》这里所举的音变例子,实际上是当时读书音与说话音发生历史音变的结果,不能把《广韵》的中古音系当作“吴音”,这是现代语言学的共识。如李新魁指出, 《中原音韵》的作者周德清把《广韵》说成是沈约的作品,并且把《切韵》所代表的就是南方的吴音,这是不对的。[9]

把《切韵》音说成是吴音,起于两方面的误会,一是把陆法言当成是吴郡人,以为他所撰的书就是据吴音而作,苏鹗、赵璘已指出陆不是吴人。另一是把《切韵》当成是南朝人沈约的撰作(如《中原音韵》的作者周德清就把《广韵》说成是沈约的作品),说《切韵》所代表的就是南方的吴音,这也是不对的。

在近代汉语研究中,人们注意到,在是否保存浊声母和入声等问题上,同时期的音韵材料存在矛盾:元代《蒙古字韵》等保留浊声母和入声,而《中原音韵》等则没有浊声母及独立的入声韵;《洪武正韵》的成书晚于《中原音韵》不过约50年,它们同样宣称是依据“中原之音”而作,与《中原音韵》一样,《洪武正韵》也是力图反映共同语,但是,《洪武正韵》却又基本保留全浊声母,保留10个入声韵,这种看似“矛盾”的现象引起学者的争论。

最早揭示这一问题的是苏联的龙果夫,罗常培认同龙果夫《八思巴字和古官话》的这一观点:这两个语音系统一个是代表官话的(元朝蒙古拼音文字八思巴文、《洪武正韵》、《切韵指南》),一个是代表方言的(外国名字的对音和波斯对音);即一个是读书音,一个是说话音。[10]

龙果夫认为:“八思巴字碑文所代表的‘古官话’的声母系统绝不是靠古韵书的帮助来臆造的,而是由实际的读音反应出来的。”他认为上面所举的那两种分歧的事实,并不难解决解释,……一种是官派的,像八思巴文所记载的;另一种是近代土话,像波斯的对音所记载的。”我对于他这种解释相当地赞成,这两个系统一个是代表官话的,一个是代表方言的;也可以说一个是读书音,一个是说话音。

《中原音韵》是反映方言即说话音的,元朝蒙古拼音文字八思巴文的对音和明朝《洪武正韵》是反映官话即读书音的。近年对《中原音韵》的研究有了新的进展,《中原音韵》萧豪韵里的44个字在歌戈韵重出(除“末沫”2字外,其余42个字全是宕江摄入声字),另有59个宕江摄入声字只收在萧豪韵,即仅有42个字(“若粕鄂垩”)只收在歌戈韵。这些字在中原官话区都是读歌戈韵的,读萧豪韵的现象只分布在东北、河北及山东的一部分地区内。同时,声调方面北方官话入声一分为三(胶辽官话清入变上、冀鲁官话清入变阴平),这与《中原音韵》入声一分为三的特征相一致。而中原官话的特征是一分为二(清入、次浊入变阴平,全浊入变阳平)。宕江摄入声读萧豪韵和入声一分为三这两个特征在地理上的分布是吻合的。这两个特征在中原官话区恰恰是排斥的。《中原音韵》争议多年的“入派三声”问题得到几近终极的答案,“入派三声”的语言基础主要是来自新兴的力量北方方音,这是元朝北方民族融合和社会发展的结果。

至此,明了共同语读书音与说话音的音变的结果,元朝就处于这样一个重要的历史时期。然而,周德清把这种音变结果推给“吴音”,是有目的的。原来,周德清的考音定律,首先在于辨曲统,其旨在于以中原雅音为正,进而祭出“大元乐府”北曲为一代之正声的大旗:“我朝混一以来,朔南暨声教,士大夫歌咏,必求正声,凡所制作,皆足以鸣国家气化之盛。自是北乐府出,一洗东南习俗之陋”,[11]而南曲不过亡国之音罢了。正如李舜华所指出:“对周德清而言,辨统是为第一要义,考音不过具体之路径而已”;[12]正是要把北曲标榜为绍继唐诗宋词的道统,也就是《中原音韵·罗宗信序》宣称的“世之共称唐诗、宋词、大元乐府,诚哉。”[13]这一文学道统。

然而《广韵》体系是唐宋以后的中古音的正统,标榜复古也好、正统也好,都无法动摇《广韵》所代表中古音的正统地位,可以说,对宋金以后的士大夫而言,代表北宋中州音系的大宋官修《广韵》方是真正的中原雅音,这一雅音系统直接绍继隋唐音韵而来,这是语言上的正统——即官话、雅言。这一音韵上的复古主张,直接体现了士大夫以恢复中原道统自任的精神。所以周德清不得不另辟蹊径,找一个人来背书,这个人就是南朝沈约。[14]

齐史沈约,字休文,吴兴人,将平、上、去、入制韵……详约制韵之意,宁忍弱其本朝,而以敌国中原之音为正耶?不取所都之内通言,却以所生吴兴之音,盖其地邻东南海角,闽海之音无疑,故有前病。

进而,周德清便把南曲、南戏比作南朝《后庭花》的亡国之音,推行《广韵》的四声被说成是沈约的“私意”。[15]

南宋都杭,吴兴与切邻,故其戏文如《乐唱分镜》等类,唱念呼吸,皆如约韵。昔陈之《后庭花》曲,未必无此声也。总亡国之音,奚足以明世法!

周德清说“吴兴与切邻”,所以《广韵》为吴音;沈约为南朝齐史,所以是“后庭花”,且南戏“唱念呼吸,皆如约韵”,所以都是亡国之音。这一借审音为手段,辨统为目的,旨在欲树立北曲正统地位。周德清用的正是这一“逻辑”,现在看来更像是一篇以北曲为正统的白话文运动的檄文。明朝嘉靖徐渭的《南词叙录》对南北曲之争看得很清楚,他把周德清这一曲统论称为“夏虫、井蛙之见耳!”徐渭对南北曲的特点也十分客观。认为以笛、管、 笙、琵按节而唱南曲这种南曲北调的弦索官腔“颇相谐和”。[16]

南之不如北有宫调,固也;然南有高处,四声是也。北虽合律,而止于三声,非复中原先代之正,周德清区区详订,不过为胡人传谱,乃曰《中原音韵》,夏虫、井蛙之见耳!

今昆山以笛、管、笙、琵按节而唱南曲者,字虽不应,颇相谐和,殊为可听,亦吴俗敏妙之事。或者非之,以为妄作,请问【点绛唇】、【新水令】,是何圣人著作?

难怪钱南扬称:“只有徐渭一人才真正懂得戏文(南戏)的价值,所以他替戏文做了一部《南词叙录》。”[17]

4.“弦索官腔”是南曲北调的创新

“弦索官腔”始见于清·李调元的《雨村曲话》:[18]南曲则大备于明。明时虽有南曲,只用弦索官腔。

李舜华指出,“弦索”引申为北曲的代称:[19]

唐宋之时,“弦索”多指琵琶;金元以来,“弦索”主要泛指筝、秦、琵琶、阮等弹拨乐器,后来又有三弦一类;明代,因北曲主要以弦乐器为伴奏,甚至有“北曲入弦索,南曲不入弦索”、“北筋在弦,南力在板”等种种议论,于是,“弦索”并引申为北曲的代称。

在音乐上,把“弦索”与主要以箫笛鼓板伴奏的南曲相对举;而在腔调上,“南从《洪武》,北叶《中原》”(清刘禧延语[20]),因此以《洪武正韵》为标准的南曲“官腔”,也就作为与《中原音韵》“入派三声”为特征的北曲相对举,成为南曲的代称。弦索官腔的对举揭示南曲北调这种南北曲融合的趋势。徐渭所说的“南曲北调”的弦索官腔,是南北曲由此消彼长到大一统的结果。正如赵景深所说:[21]

元代的戏剧是南、北二支都流行演出的,可是到了明初,就渐渐有了改变的趋向。这种改变的趋向是:虽然在元初的时期,北曲杂剧的势力较大,但自元中叶后,南戏已经发展;元末的南戏有更大的成就,北曲杂剧已有了衰退的景象。这样,进入明初不久,南戏就完全占了优势的地位。而早在元末就已经出现了南、北腔调互相吸收的现象,其他像角色的分配,剧情本事的模仿,彼此间也互有影响。

元末明初文学史的南北曲之争、道统之争,为明太祖推行“弦索官腔”埋下了伏笔。徐渭认为,以弦索为特征、“平分阴阳,入派三声”为语言的北曲,和以混合南北曲乐器笛、管、笙、琵按节而唱,且用“平上去入”四声的“官语”歌唱的南曲,从实践上证明可以同时存在和融合,南曲也可以被之弦索而演奏,南北曲的融合创新是社会经济发展的产物也最终被历史所证明。

明万历年间的《客座赘语》对南北曲有详尽的记述,包括乐器、体制等。并指出海盐腔多官语,弦索官腔即是从元末明初海盐腔发展起来的。[22]

南都万历以前,公侯与缙绅及富家,凡有宴会,小集多用散乐,或三四人,或多人,唱大套北曲,乐曲用筝、秦、琵琶、三絃子、拍板。若大席,则用教坊打院本,乃北曲大四套者,中间错以撮垫圈、舞观音,或百丈旗,或跳队子。后乃变而用南唱,歌者只用一小拍板,或以扇子代之,间有用鼓板者。今则吴人益以洞箫及月琴,声调屡变,益为凄惋,听者殆欲堕泪矣。大会则用南戏,其始只二腔,一为弋阳,一为海盐。弋阳则错用乡语,四方士客喜阅之;海盐多官语,两京人用之。后则又有四平,乃稍变弋阳而令人可通者。

图2 明黄氏尊生馆刊本《琵琶记》之《强就鸾凰》

明代黄氏尊生馆刊本《琵琶记》插图正好印证南北曲融合“南曲北调”的情况:如图2,北曲的有琴、箜篌、三弦;南曲有箫、笙、云锣、板、板鼓。其中秦琴、三弦、琵琶、笛子、箫都是正字戏、潮剧的常见伴奏乐器。

5. 明本潮州戏文南北合套的用韵特征

明沈宠绥的《度曲须知》所说的腔调就更多:“词既南,凡腔调与字面俱南:字则宗《洪武》而兼祖《中州》;腔则有海盐、义乌、弋阳、青阳、四平、乐平、太平之殊。”[23]《洪武正韵》是平上去入四声,《中原音韵》是入归三声。明本潮州戏文《新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记》、《蔡伯喈》体现了“字则宗《洪武》而兼祖《中州(中原音韵)》”这一特征。

如《新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记》中:

第四出

春色满皇州

满腹三冬文已足,论青云志高难留白屋。

堂上有双亲怕他忧独,怕只怕试期还促,

不虑这前程劳漉。功名显感皇恩,

满家近食天禄。

第十出

复衮阳

春闱试期促,只得向□□□前路,

洗马河边去,娘子须纳步。

但愿龙门一跃过,依旧成一处。

第一曲中促与足屋独漉禄等入声字押韵,第二曲却与路去步处非入声字押韵,这是南北合套的结果。

而《揭阳出土抄本蔡伯皆》(或称嘉靖抄本《琵琶记》)中入声韵韵脚比较多,而且见不到入派三声后的情况,可见这一嘉靖抄本《琵琶记》正所谓弦索官腔。如下例【高阳台】以目脱越聒葛舌为入声韵脚:【画眉序】以禄淑玉褥烛为入声韵脚:

总本

(生唱)【高阳台】宦海沉身。京尘迷目。名韁利锁难脱。目断家乡。空劳魂梦飞越。闲聒,闲藤野蔓休缠也。俺自有正莵丝和那亲瓜葛。是谁人。无端调引。谩劳饶舌。

(外唱)【画眉序】君才冠天禄。我的门楣稍贤淑。看相辉清润。莹然冰玉。光掩映孔雀屏开。花烂漫芙蓉隐褥。这回好个风流婿。偏称洞房花烛。

根据徐渭《南词叙录》“曲有本平韵者亦可作入韵,【高阳台】、【黄莺儿】、【画眉序】、【虾蟇序】之类是也;有本入韵不可作平者,【四边静】是也;其他平韵不可作入者甚多。”[24]以上入声韵情况正与此合。

6. 明代官话与说话音的面貌

明代是处于中古音向近代音过渡的时期,明代官话研究重要性是显而易见的。朝鲜郑允容《字类注释》(1856)记载:“明神宗皇帝读《论语》‘色勃如也’作‘背如也’。张江陵厉声曰:‘勃如也。’”万历皇帝读《乡党》篇,循北音为“背如也”,张居正厉声曰“勃如也。”据此可知无入声之谬,这是明代官话读书音与说话音的差异。

研究明代官话的语音史料十分丰富,而且种类多样、性质复杂,为历代所罕见。不仅有大量的汉语和其他语言的对音材料,尤其值得重视的是明末出现了罗马字记录的官话以及朝鲜王朝的拼音文字“训民正音”所记录的读书音和说话音。

明代官话的一些重要特点是可以推求出来的。如:

关于全浊音的问题,李新魁研究了明朝的20多种韵书、韵图后,得出结论是:明代的“世俗之音”多已失去全浊音声母,而“知音者”口中的书面共同语,则保存了全浊音。[25]

据我们的分析,保存全浊音声母者所反映的基本上是当时比较接近于读书音的书面共同语,而取消全浊音是比较接近于口语共同语。换一句话说,明代的“世俗之音”多已失去全浊音声母,而“知音者”口中的书面共同语,则保存这些了这些全浊音。不过,明代保存全浊音的书面共同语,看来也不是在所有的古全浊音中都保存全浊音的读法,而是与前代一样,平声字中的全浊音已经消失了,声母的清浊已经化为阴、阳的分野,但仄声字里面,却仍然保存全浊音的读法。

明代官话的读书音与说话音的语音情况,也被朝鲜人发明的拼音文字“训民正音”系统的记录下来:

朝鲜王朝时代(1392-1910)的汉语教育非常积极,结果造就了许多著名的翻译官和汉语学者,如世宗朝的文臣申叔舟和成三问。他们在1443年创制“训民正音”(这就是韩国人发明的拼音文字)。申叔舟把韵书中用反切来表音的音系,成功地整理出31声母,以及恰如北方音的韵母,利用新文字“训民正音”注音,由此人们可以清楚的知道《洪武正韵》的特征。但因这是钦定的韵书,不能表示当时中国任何的地方音。如北方音只有20声母,入声韵尾或完全消失,或变为喉塞音。然而《洪武正韵》仍有全浊音,入声韵尾。因此通晓北方音的申叔舟等人,把《洪武正韵》表示的音系称为“正音”,而把他们观察得来的15世纪北方音称为“俗音”。朝鲜王朝“训民正音”正好记录了明代官话的音变过程,韩国姜信沆在《依据朝鲜资料略记近代汉语语音史》一文中说:[26]

研究汉语语音史的学者们仍能由申叔舟等人所表示的“俗音”通晓15世纪中国北方音的概况,这是多么幸运的事。

1517年崔世珍在《四声通解》里,以“训民正音”记录了三种汉语字音的音系。即把《洪武正韵译训》的“正音”及“俗音”照样抄写,又把自己观察得来的16世纪中国北方音称为“今俗音”记录下来。

崔世珍在研究十五六世纪中国北方音音系的表记时,留下了许多资料。特别是崔世珍翻译的《翻译老乞大》、《翻译朴通事》内,用“训民正音”来加注汉字音,把所有汉子下面用左右两种字音记录下来。左侧音是《洪武正音译训》的“俗音”,右侧音与“今俗音”相同,都是崔世珍听取16世纪的中国北方音而得来的。右侧音从15-17世纪中国北方音系中产生出来的《韵略易通》(1442)及《韵略汇通》(1642)中,可看出其几乎一致的音系。声母缩成20个,互相一致,入声韵尾完全消失,而且可以看出-m韵尾几乎已全部变成-n韵尾。

借助以上材料包括正音、俗音、今俗音、右侧音,可以看到15-17世纪近代汉语语音史的概貌,即说话音发生较大的音变:

声母系统:(1)微母完全消失,中古传下来半唇半齿音w逐步变为u(如无、物、问等声母);(2)正齿音的变化,出现卷舌声母,如知、初等声母;(3)牙喉音的颚化,如此时中古音读ki(如机)的己变为现代汉语ji;(4)日母的变化,此时出现现代汉语的r声母;(5)二、而、耳的儿化声母。

韵母:(1)通摄的介音消失现象;(2)出现ü如去、许;(3)删韵二等和先韵3等、先韵4等河流,如间、艰变为读音相同;(4)山摄一等字和二等字合流;(5)效摄二等字与三四等字合流,如交与骄;(5)入声韵尾p、t、k消失;(6)m声尾变为n声尾,如侵覃。

正字戏是基于明朝官话的一个声腔,即南从《洪武》,北叶《中原》,正如李新魁所说:“《洪武正韵》这部韵书虽然有它的不足之处,但它的语音系统并不完全是参用古韵书或方音而编订的,前人对它的评价显然有过于贬抑之处。事实上,应该说它基本上反映了明代初年中原共同语的读书音系统,有相当重要的研究价值,不能完全加以抹杀。”[27]

《洪武正韵》全书分为76个韵部,平、上、去三声各分为22部,入声10部。这是弦索官腔的语言基础。

(二)正字戏的来源:明太祖的弦索官腔

1. 正字戏与“弦索官腔”隐藏的一段历史渊源

洪武元年(1368)朱元璋诏修元史,洪武三年即成,真正的编撰工作历时不足一年,根本原因便在于要迅速确立朱明统治的正当性。洪武八年(1375),诏修《洪武正韵》成,当时参与修撰的乐韶凤、宋濂等11人几乎都为南方人,却明确标举一以“中原雅音”为定。正是在这种历史背景下,明太祖借南戏《琵琶记》,推行“弦索官腔”,造成南曲北唱的大一统局面,也是文学道统为统治服务的一大手段。明徐渭《南词叙录》详细记载这一历史事件:[28]

则成坐卧一小楼,三年而后成。其足按拍处,板皆为穿。尝夜坐自歌,二烛忽合而为一,交辉久之乃解。好事者以其妙感鬼神,为剙瑞光楼旌之。我高皇帝即位,闻其名,使使征之,则诚佯狂不出,高皇不复强。亡何,卒。时有以《琵琶记》进呈者,高皇笑曰:“五经、四书,布、帛、菽、粟也,家家皆有;高明《琵琶记》,如山珍、海错,贵富家不可无。”既而曰:“惜哉,以宫锦而制鞵也!”由是日令优人进演。寻患其不可入弦索,命教坊奉銮史忠计之。色长刘杲者遂撰腔以献,南曲北调,可于筝琶被之;然终柔缓散戾,不若北之铿锵入耳也。

《琵琶记》是南戏发展的一个转折点。而作为明太祖推行的“弦索官腔”的结果,正字戏恰好就一直保留在潮汕地区。1958年在揭阳明墓出土《蔡伯喈》正字戏舞台演出抄本,都作为“弦索官腔”的见证,具有深厚的研究价值。“弦索官腔”的背后,是元末明初错综复杂的历史、社会、经济、民族、思想等在文学的曲折反映。自元一统以后,南北新声相互交汇,而周德清力黜《广韵》,有意依托北曲重构新的音韵系统,使之跻身为“中原雅音”,标举北乐府为一代正音,抑南曲为亡国之音。这一南北之争与当时史学、道学的辨统论密切相关,并最终影响了明初的礼乐制度,作为正统而推广,弦索官腔开始一统天下。

元末明初,社会动荡造成思想和意识形态上的矛盾局面,这就是明太祖借《琵琶记》推动南北曲大一统的根本原因。元末明初的民族矛盾和意识形态是异常复杂。元明鼎革的性质主要是由阶级矛盾引起的政治革命和社会革命,而并非像人们过去惯常理解的那样是一场民族革命。早年力倡元明民族革命论的钱穆, 在晚年对此问题进行了反思:“明祖开国,虽曰复汉唐之旧统,光华夏之文物,后人重其为民族革命。然在当时文学从龙诸臣,意想似殊不然。或则心存鞑庭,或则意蔑新朝。虽经明祖多方敦迫,大率怯于进而勇于退。”[29]萧启庆就元明之际士人的政治选择做过一个统计,在列入统计对象的元明之际进士144人中,“忠元”型计87人,占60.4%;“背元”型计45人,占31.3%;“隐遁”型12人,占8.3%。统计结果表明,“忠元”型进士远多于“背元”者,且以汉人和南人为主。作者据此认为,元明易代之际,决定士人政治抉择的主要因素是“君臣大义”而非“夷夏之辨”。[30]

为什么明太祖征《琵琶记》作者高明(则诚)达成“弦索官腔”的样板戏,以确立其文学道统,形成南北曲大一统局面,而“则诚佯狂不出”,可见这位元朝遗民宁愿做阮籍、嵇康式的文人,不愿在思想混乱的年代出仕,其中竟隐藏着另一深刻的历史渊源。

2.“弦索官腔”与出土明抄本潮州戏文

《新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记》源自宋元戏文《刘文龙菱花镜》,钱南扬《宋元戏文辑佚》从《汇纂元谱九宫正始》等书辑录21支与之相近,从中可看出南戏有唐宋大曲的痕迹。

钱南扬《宋元戏文辑佚·刘文龙菱花镜》的佚曲第二支:[31]

【双调近词】【海棠赚】

小玉听得,便取过三物与东人把为记,亲付与,身荣千万早回归。剖金钗,破菱花每留君根底,弓鞋儿各收一只。他日归来,再合团圆共成双。幸勿忧虑。

出土本《刘希必金钗记》的曲文第七出:小玉捧古记上唱【入赚】:

小玉听得,要取过三般与东人把记。亲付与,身荣千万早回归。(旦执古记唱)剖金钗,拆菱花每半留君根底,弓鞋儿各收一只。他日归期,合团圆成一对。(生唱)幸勿忧虑,文龙谙读诗书,是则男儿四方志,爹妈在家中,那更有少年妻。

出土本《蔡伯喈》可看出南戏受大曲影响的进化过程,如《六十种曲》本的《琵琶记》第十六出丹墀陈情,出现入破、衮、中衮、出破等大曲格式,至揭阳出土抄本蔡伯喈,【入破第一】变成【桂枝令】,【中衮第五】变成【寄生草】,【出破】变成【余文】,嘉靖抄本更加向联曲体结构转变。

大曲是七声音阶,而从《集成曲谱》中的《琵琶记》看,这一“弦索官腔”的戏文,是以五声音阶的南曲为主。如《集成曲谱》中的《琵琶记》辞朝一出【点绛唇】曲谱出现“一凡”即7、4两个半音,编者即注明为“此系北点绛唇”。

3. 《琵琶记》之宫调分析与正字戏的本地化进程

高明在《琵琶记》开场白《水调歌头》说“不寻宫数调”。宫调是中国古代的一种音乐术语,“宫调”就是调的意思。中国音乐中称宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声,以任何一声为主音均可构成一种“调式”,即以七声每一声为主音就可以构成七种调式(宫调式、商调式、角调式、变徵调式、徵调式、羽调式、调式变宫),凡以宫为主音的调式叫做“宫”,以其它各声为主音的称为“调”,统称为“宫调”。用七声配十二律即得到84宫调(12宫和72调)。但是84调并不是每一个调都常用,如隋唐燕乐根据琵琶的四根弦,作为宫、商、角、羽四声,每一弦上构成七调,得到28宫调;南宋词曲音乐只用七宫十一调;元代北曲用六宫十一调;明清以后,南曲只有五宫八调,统称十三调,而最常用的不过是五宫四调,通称九宫。戏曲里最常用的南北曲宫调:仙吕宫、南吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、双调、商调和越调等九个宫调,通称“九宫”或“南北九宫”。

元代戏曲理论家燕南芝庵《唱论》详明宫调声情说:[32]

大凡声音,各应于律吕,分于六宫十一调,共计十七宫调: 仙吕调唱,清新绵邈。 南吕宫唱,感叹伤悲。 中吕宫唱,高下闪赚。 黄钟宫唱,富贵缠绵。 正宫唱,惆怅雄壮。 道宫唱,飘逸清幽。 大石唱,风流酝藉。小石唱,旖旎妩媚。 高平唱,条物滉漾。般涉唱,拾掇坑堑。歇指唱,急并虚歇。商角唱,悲伤宛转。双调唱,健捷激袅。 商调唱,凄怆怨慕。角调唱,呜咽悠扬。 宫调唱,典雅沉重。越调唱,陶写冷笑。

后来周德清、陶宗仪、朱权、藏晋叔等都沿袭了他的这一说法,认为每个宫调有它所表达的感情内容。芝庵最初提出宫调声情一说是针对北曲杂剧而言,因为北曲杂剧的标准就是四折一楔子,且每一折的宫调相同,一般也是按照“起、承、转、合”这一叙事结构进行创作的,而南戏的结构和宫调则更加自由,被认为不叶宫调。首先是因为南北曲七声音阶与五声音阶的调式体系不同,原来的宫调声情说就受到挑战;其次南戏一出之中宫调也可以不同,看《集成曲谱》中《琵琶记》的情况:

(1)一出之中一宫到底。

第二出《规奴》小工调:【祝英台近】(越调引子:引子中结音为“四”,小工调宫音在D,五声音阶D宫羽调式)-【祝英台序】(越调过曲:结音在尺,小工调宫音为为D,五声音阶D宫角调式)。

(2)一出之中异宫同调。

第七出《登程》【满庭芳】(中吕宫引子)-【前腔换头】-【甘州歌】(仙吕宫)-【前腔换头】-【前腔】-【前腔】-【尾声】。

(3)一出之中二次转调。

(尺字调)【北点绛唇】(仙吕引子)-(转凡字调)【点绛唇】(黄钟宫过曲)-【入破第一】-【入破第二】-【衮第三】-【歇拍】-【中衮第五】-【出破】-【滴溜子】(黄钟宫)-【前腔】-(转六字调)【啄木儿】(黄钟宫)-【前腔】-【三段子】(黄钟宫)-【归朝歌】(黄钟宫)。该套曲子,先是用【北点绛唇】引子,接着用【南点绛唇】,接着是大曲的格式。

关于南曲的宫调,随着昆曲的广为流传,完整的、体系性的南曲格律谱编纂工作始于沈璟,《南曲全谱》奠定了南曲谱编修工作的基石,其中“南九宫”和“十三调”体系更成为后世曲谱普遍无法摆脱的结构模式。而高明、徐渭都并非固守宫调声情说,那是因为七声音阶五声音阶的调式体系是不同的,加上南戏南北合套、南曲北调非常自由,与南戏的结构特点相适应,创新空间非常大,还益以里巷歌谣,所以自然不叶宫调,即不能用传统的宫调声情来看待南戏。

广东的正字戏,实际上也是经历了对“弦索官腔”的本地化过程。因为正字戏和潮剧都采用基于古老的绝谱——二四谱的调式体系,是非常特殊的调式体系:[33]

“轻三六”、“重三六”之分别主要在用6-3或用7-4二音之变化。由是“轻三六”调以612356为主要音群组织来构成旋律;“重三六”调以71245为主要音群来构成旋律。“轻三六”调多用于欢乐跳跃,“重三六”调多用于庒穆、沉重、激昂。“轻三六”与“重三六”,实际和中国古乐的五、七声音阶调式,有着密切的历史血缘关系。

“活五调”也称“秋五调”,“五”是指“二四谱”中的“五”音(即简谱2音),“活”是潮语中指弹奏上的活指或揉音的意思,根据该曲调实际用音上研究,不但是2音有了变动,而且4比普通潮乐用的4略高,7音又比原来潮音7降低些,这些音其滑指不稳定倾向更为明显。……该调多用于悲怨和沉闷气氛。

反线调类似西乐短调(按:现统称小调),以6124音群旋律。可以说是介于“轻三六”和“重三六”调之间的一种变体,由是而构成另一特殊气氛。

李平认为:“《金钗记》和《蔡伯喈》是研究正字戏渊源的主要剧本”的同时指出:“特别值得注意的是出土本《金钗记》、《蔡伯喈》中方言词语和乐器的使用问题,前者可以看出当地流行的深度广度。”[34]而特别在音乐方面,正字戏、潮剧共同运用了基于二四谱的新的调式体系,是南戏本地化的一个重要体现。

综上所述,正字戏来源于明太祖借《琵琶记》的盛行而推广的“弦索官腔”,促进南北曲合套,以及用官语演唱可被之筝琶的南曲北调,遂成了有明一代的戏曲主流,南戏也因此进一步得到发展,《明本潮州戏文五种》就是这一时期南戏繁荣的写照。作为“弦索官腔”的历史见证,正字戏被列入首批国家级非遗名录,而在潮汕地区同时存在正字戏、白字戏、潮剧多个南戏实例,更属罕见,也为进一步研究正字戏、潮剧历史提供了重要资料。

注释:

[1]中国戏曲志编辑委员会、《中国戏曲志》广东卷编辑委员会:《中国戏曲志》广东卷第472页。北京:中国ISBN中心出版,1993。

[2]张伯杰:《潮剧声腔的起源及流变》。广东省戏曲研究会汕头专区分会编:《潮剧音乐》,广州:花城出版社,1983年第4期。

[3][7][34]李平:《南戏与潮剧——兼与新版〈辞海〉[正字戏][弋阳腔]释文商榷》,广东省艺术创作研究室:《潮剧研究资料选》第242、248-249页。广州:花城出版社,1984。

[4]饶宗颐:《明本潮州戏文五种》“说略”,《明本潮州戏文五种》第15页。广东人民出版社,2007。

[5]李新魁:《论近代汉语共同语的标准音》,《李新魁自选集》第154页。郑州:河南教育出版社,1993。

[6]李新魁:《汉语共同语的形成和发展》。《李新魁自选集》第294页,郑州:河南教育出版社,1993。

[8][11][13][14][15]周德清:《中原音韵》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》唐宋元编第267、227、231、273、273页。合肥:黄山书社,2006。

[9][20][27]李新魁《汉语音韵学》第21-22、73、74页。北京:北京出版社,1986。

[10]罗常培、蔡美彪:《八思巴字与元代汉语》第175页。北京:中国社会科学出版社,2004。

[12][19]李舜华:《从四方新声到弦索官腔 ——〈中原音韵〉与元季明初南北曲的消长》第143、140页。北京:《文艺理论研究》,2014年第2期。

[16][24][28]徐渭:《南词叙录》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》明代编第一集第484-485、488、482页。合肥:黄山书社,2009。

[17][31]钱南扬:《宋元戏文辑佚》第3、249页。北京:中华书局,2009。

[18]李调元:《雨村曲话》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》清代编第二集第286页。合肥:黄山书社,2009。

[21]赵景深:《明清曲谈·戏曲笔谈》第306-307页。上海:复旦大学出版社,2015。

[22]顾起元:《客座赘语》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》明代编第二集第401页,合肥:黄山书社,2009。

[23]沈宠绥:《度曲须知》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》明代编第二集第617页。合肥:黄山书社,2009。

[25]李新魁:《近代汉语全浊音声母的演变》,《李新魁自选集》第197-199页。郑州:河南教育出版社,1993。

[26]姜信沆:《依据朝鲜资料略记近代汉语语音史》,中华书局编辑部编:《中研院历史与研究所集刊论文类编》语言文字编音韵卷第2275页。北京:中华书局,2009。

[29]钱穆:《读明初开国诸臣诗文集续篇》,《中国学术思想史论丛》第6册第197页。合肥:安徽教育出版社,2004。

[30]萧启庆:《元明之际士人的多元政治抉择:以各族进士为中心》,台大历史学报第32期,2003年。收入同氏《元代的族群文化与科举》第264—269页。台北,联经出版公司,2008。

[32]芝庵:《唱论》,俞为民、孙蓉蓉编:《新编中国古典戏曲论著集成》唐宋元编第461-462页。合肥:黄山书社,2006。

[33]广东省戏曲研究会汕头专区分会编:《潮剧音乐》第12页。广州:花城出版社,1983。

(作者单位:中国电信股份有限公司广东无线网络优化中心)