我国医疗投入与国民健康协调发展的时空分析

2017-05-11赵仁芳

赵仁芳,李 丽,张 凡

(安徽工业大学 商学院,安徽 马鞍山 243032)

社会政策与治理研究

我国医疗投入与国民健康协调发展的时空分析

赵仁芳,李 丽,张 凡

(安徽工业大学 商学院,安徽 马鞍山 243032)

基于利用2005~2014年中国大陆31个省(自治区、直辖市)的面板数据和耦合协调度模型,研究了医疗投入与国民健康协调发展之间的关系,我国医疗投入与国民健康耦合度值均处于0.95以上,两系统达到良性共振耦合,并逐步趋向于有序健康发展;医疗投入与国民健康耦合协调度值介于0.5到0.7之间,尚处在勉强协调向中级协调过渡的阶段,但随着时间的推移,协调程度呈逐年提高趋势;医疗投入与国民健康的耦合协调度地域差异明显,且耦合协调度与区域经济发展水平呈现正向相关关系;2009年新医改以后,耦合协调度增速高于2009年之前,天津、上海、江苏、安徽等省(直辖市)表现最为明显。

医疗投入;国民健康;耦合度;耦合协调度

一、引言

对比健康和医疗卫生投入之间存在相互作用,首先医疗卫生的投入是影响国民健康的重要因素,与此同时国民健康水平也会对医疗卫生投入产生联动效应,创造新的需求。学术界关于医疗投入与国民健康关系的研究主要集中于以下三个方面。一是医疗投入对国民健康的影响。现有文献多将人口死亡率等作为健康的代理变量,研究医疗投入的增加对人口死亡率的影响,其结论显示医疗投入能够有效提升国民健康(Adelman I[1],1963;Richard Auster[2],1969;Cochrane. A. L[3],1978;Farasat A.S[4],2007)。也有学者从投入产出效率角度研究医疗投入对国民健康的影响,并证实政府卫生支出的持续增加对健康产出过程绩效的作用优于结果绩效,且各地区差异显著(杨玲、时秒[5],2013)。二是医疗投入、国民健康与经济增长之间的关系研究。这些研究表明,医疗投入的失衡会降低国民健康水平进而对经济增长产生不利影响,因而扩大公共卫生支出会带来居民福利的提升和宏观经济的繁荣(陈浩[6],2010;骆永民[7],2011等)。三是医疗投入与健康的协调发展状况研究。这方面的研究起步较晚,唐齐鸣等(2016)[10]利用2012年我国30个省市的医疗投入与健康收益数据,认为总体上中国的医疗投入与健康收益处于拮抗磨合阶段,大部分省市的医疗机构处于勉强协调或不协调状态。

综上所述,国内目前对于医疗投入与国民健康的论证多集中在医疗投入对健康的影响方面。关于二者发展协调程度的研究还较为有限,且现有研究仅仅阐述了某一年份我国医疗投入与健康的协调发展状况,鲜有学者利用面板数据分析我国医疗投入和国民健康的耦合协调关系。对于医疗投入与国民健康是否协调发展、协调程度是否存在地域差异以及协调程度的上升是否与时间的增加呈正相关等问题,需深入研究。因此,本文拟选取中国大陆31个省份(直辖市、自治区)10年的面板数据,利用耦合度模型以及协调函数,对医疗投入与国民健康的耦合与协调发展问题从时间序列和空间布局角度进行定量分析。

二、研究设计

(一)研究方法

耦合度是一个物理学概念,表示两个模块(或两个以上)通过各种相互作用而彼此相互影响,主要反映系统之间相互作用中协调状况的好坏程度(熊建新[11],2014)。因此,本文将医疗投入和国民健康两个系统通过一系列相互作用产生彼此影响的现象,定义为医疗投入——国民健康间的耦合,用以考察两大系统相互影响程度的强弱并探讨其时空变化特征。具体而言,包括以下步骤。

1.对原始数据进行标准化处理

(1)

(2)

2.测算各指标的权重

变异系数法是一种客观赋权的方法,直接利用各项指标所包含的信息,通过计算得到指标的权重,适用于各个构成要素内部指标权数的确定。各系统的权重及综合水平指数计算公式为:

(3)

其中:i表示指标,i=1,2,3,…,n;Wi为第i项指标的权重;Vi为第i项指标的变异系数。

3.计算综合水平指数

医疗投入与国民健康是两个系统,每个系统都由若干个指标构成,需要将两个系统的多指标合成各自的综合水平指数。

(4)

4.计算耦合度

(5)

其中,C表示医疗投入与国民健康水平的耦合度,取值范围在0~1之间,越接近于1,说明系统耦合程度越高。

5.计算耦合协调度

耦合度仅仅只能说明两大系统之间发展的关联程度,并不能说明系统间的总体发展水平,如是否协调发展、处在哪一发展阶段等。在多区域或多目标之间的耦合比较研究中,仅依靠耦合度衡量系统是否协调发展,有时可能会出现偏差(黄宾等[17],2016),需要构建多目标之间的耦合协调度。计算公式为:

(6)

U=αU1+βU2.

(7)

D为医疗投入与国民健康的耦合协调度,反映的是两个系统间的协调发展能力和基本状况。D∈[0,1]。α和β为测算系统间耦合协调度的待定系数,考虑到医疗投入和国民健康在测算耦合协调度时同等重要,因此给α和β分别赋值为0.5(刘耀彬[18],2005;傅智宏[19],2015等)。

根据D值的大小,可以将耦合协调度的等级进行阶段划分,如表1所示。

表1 耦合协调度判断区间及类型

(二)指标体系

借鉴前人研究成果,结合数据的可得性,选取医疗投入指标体系和国民健康指标体系。

1.医疗投入

将医疗设施投入、卫生人员投入、卫生经费投入三个一级指标作为医疗投入体系的指标。其中,医疗设施投入指标参考傅智宏(2015)和唐齐鸣(2016)等人的研究,选取每万人口医疗卫生机构数、每万人口门诊部(所)数、每千人口卫生机构床位数等三个二级指标;卫生人员投入指标借鉴刘叔申等(2007)[20]的做法,选取每千人口卫生技术人员数、每千人口医院人员数、卫生技术人员占比和卫生部门医院医生人均担负工作量等四个二级指标;卫生经费投入包括医疗卫生总费用、门诊病人人均医疗费、住院病人人均医疗费、地方财政医疗卫生支出占比、居民医疗保健支出占比和卫生等社会福利业全社会固定资产投资占比等六个二级指标(戴平生[21],2011;方敏[22],2015等)。

2.国民健康

选取孕产妇健康水平、儿童健康水平、总体健康水平三个一级指标来反映我国居民的基本健康水平。具体二级指标的选取参考了赵鹏飞(2012)[23]、胡宏伟等(2016)[24]、满晓玮(2015)[25]等学者的研究,其中,孕产妇健康水平由孕产妇死亡率、高危产妇比重、孕产妇活产率和住院分娩率等四个二级指标构成;儿童健康水平用围产儿死亡率和3岁以下儿童系统管理率、5岁以下儿童中重度营养不良比重以及7岁以下儿童保健管理率来表示;总体健康水平由人口死亡率、甲乙类传染病死亡率、婚前检查检出疾病率和医院门诊健康检查人数等四个二级指标来表示。

(三)指标权重的测算

数据来源于2006~2015年中国统计年鉴、中国卫生统计年鉴以及各省市统计年鉴。根据公式(3)测算出各指标权重,具体结果如表2所示。医疗投入系统中,医疗卫生总费用占据权重较高,数值为12.33%,其次是每万人口医疗卫生机构数、每千人口卫生技术人员数以及住院病人人均医疗费,分别占据了12.15%、10.70%和10.65%。说明上述指标对医疗投入的影响较大。国民健康系统中,医院门诊健康检查人数、人口死亡率及孕产妇活产率等指标的影响较大。

三、医疗投入与国民健康耦合协调度的时序变化分析

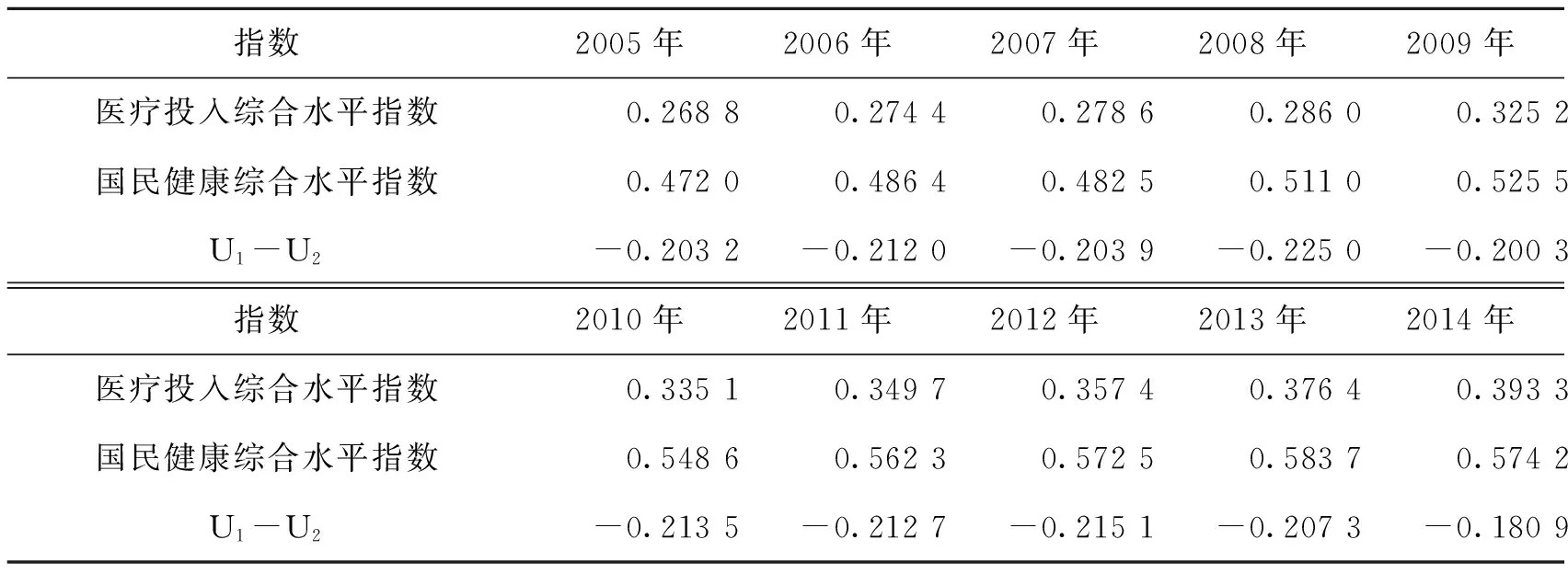

根据表1的指标体系和权重以及耦合度、耦合协调度的相关公式,计算出2005~2014年我国医疗投入与国民健康两大系统的综合水平指数及其差值(U1-U2),进而得到医疗投入与国民健康的耦合度和耦合协调度的相应数值。表3列出了2005到2014年,我国医疗投入与国民健康综合水平指数的时间变化趋势,取值为每一年份所有地区的平均值。U1-U2表示医疗投入综合水平指数和国民健康综合水平指数的差值,正值表示医疗投入的综合水平指数较高,负值则意味着国民健康的综合水平指数较高,差值的缩小则表明两系统间存在协调有序发展的趋势。图1显示了这10年间医疗投入与国民健康的耦合度以及耦合协调度的平均值。距离中心越远,说明耦合度和耦合协调度值越大,耦合类型越好,协调阶段越高级。

表2 医疗投入和国民健康的指标体系及权重

注:其中包含价格因素的指标均已平减。

表3 我国医疗投入与国民健康综合水平指数时间变化(2005~2014年)

(一)医疗投入与国民健康耦合度较高

从2005年到2014年,我国医疗投入与国民健康耦合程度的平均值一直在0.95以上。2005年耦合度值为0.954 8,2006年为0.953 2,2007年耦合度值与2005年相同,2008年为0.952 1,2009年提高到0.966 9,2010年为0.965 7。从2010年开始耦合度呈现出逐年提高的趋势,2011年耦合度值为0.968 2,2012年为0.969 7,2013年为0.972 6,2014年耦合度值达到0.979 3。根据刘耀彬等(2005)[18]对城市化与生态环境耦合度分析的解释,较高的耦合值说明了两系统达到了良性共振耦合,在本研究中可判定为我国医疗投入与国民健康正逐步趋向于有序健康发展,且这种趋势越来越明显。

(二)医疗投入和国民健康的耦合协调度相对较低,但呈螺旋上升的发展状态

如图1所示,耦合协调度均值一直介于0.5

图1 我国医疗投入与国民健康耦合协调度时间变化(2005~2014年)

到0.7之间,2005年全国耦合协调度平均值为0.592 3,处于勉强协调阶段。从2006年开始,耦合协调度均值达到0.6以上,医疗投入和国民健康的发展开始进入初级协调阶段,且随着时间的推移逐年提高。2014年耦合协调度值为0.687 4,仍属于初级协调阶段。根据耦合协调度的发展趋势,可以判断总体上我国医疗投入与国民健康尚处在勉强协调向中级协调过渡的阶段。耦合协调度曲线的变化趋势的一个重要特征是,从2005年开始耦合协调度呈螺旋上升的发展状态,这说明我国医疗投入和国民健康的协调程度一直在提高,且增速越来越快。

(三)医疗投入综合水平指数一直小于国民健康综合水平指数,但二者差距逐渐缩小

2005年医疗投入综合水平指数为0.268 8,而国民健康综合水平指数则为0.472 0;到2014年,医疗投入综合水平指数低于国民健康综合水平指数的现象依然存在,医疗投入综合水平指数为0.393 3,国民健康综合水平指数为0.574 2。这些数据说明,我国医疗投入水平的发展总体滞后于国民健康水平的提高,这也是耦合度极高但是耦合协调度却不高的主要因素。

但值得注意的是,随着时间的推移,两个综合水平指数差值(U1-U2)的绝对值在缩小。该差值的绝对值值越大,说明两系统间综合水平指数相差越大,越不利于协调发展。2005年|U1-U2|为0.203 2,到2014年这一数值已经缩小到0.180 9,说明医疗投入与国民健康综合水平指数的差距正在逐渐缩小,医疗投入的增加开始往高效服务于国民健康的方向发展。

四、医疗投入与国民健康耦合协调度的空间演化分析

表4至表7显示了我国医疗投入与国民健康耦合协调度的空间分布情况。由于数据较繁冗,表格中仅展现2005、2008、2009和2014年这四个年份的时间节点数据,其中2005年和2014年分别为本研究的起始年份,由于2009年开始了新一轮医疗改革,为了便于对比分析,故而选取了2008年和2009年。

表4 2005年全国各地区耦合协调情况

表5 2008年全国各地区耦合协调情况

表6 2009年全国各地区耦合协调情况

表7 2014年全国各地区耦合协调情况

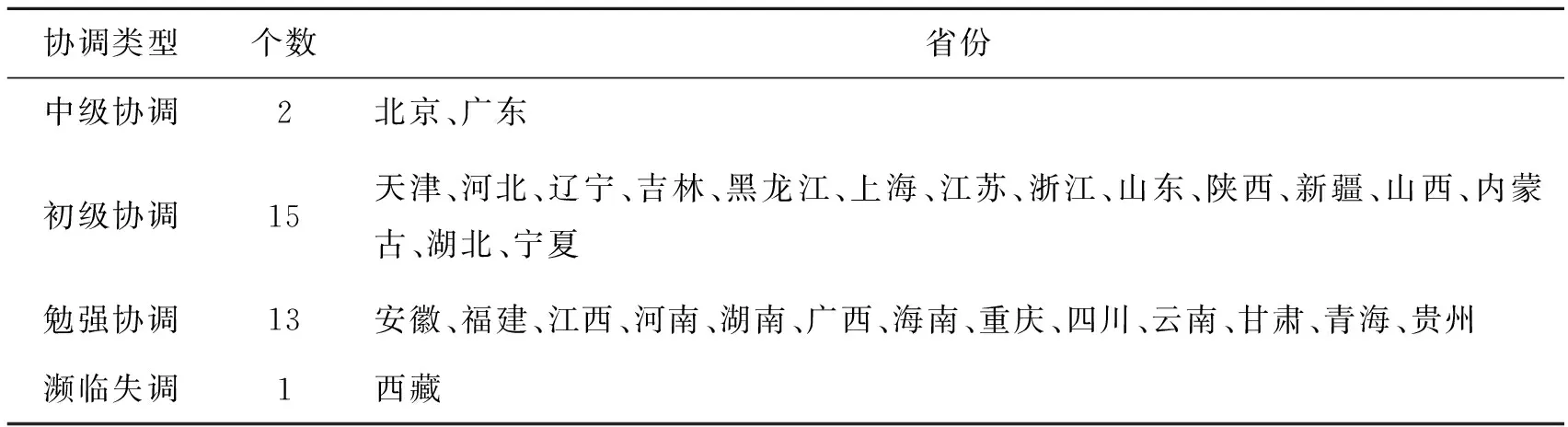

(一)各省市医疗投入与国民健康的耦合协调度在不断提高

如表4所示,在2005年,可将31省市按协调类型分为四类。其中,北京市为中级协调;天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、广东、陕西和新疆12省(自治区、直辖市)为初级协调;山西、内蒙古、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、云南、甘肃、青海以及宁夏这16省(自治区、直辖市)为勉强协调;贵州和西藏尚处在濒临失调的阶段。表5显示,在2008年,各地区按协调类型依旧分为四类,不过中级协调省份增加为2个,初级协调省份也由12个增加为15个,勉强协调的省份由16个减少为13个,濒临失调的省份只有1个。由表6和表7可见,到2009年末,我国医疗投入与国民健康濒临失调的情况已不复存在,按协调类型将各地区分为中级、初级以及勉强协调三类:北京市、广东省的医疗投入与国民健康处在中级协调的发展阶段;福建、河南、湖南、广西、海南、重庆、四川、甘肃和青海9省(直辖市、自治区)由勉强协调阶段过渡到初级协调阶段;西藏的耦合协调度有了很大提高,进入勉强协调发展阶段。到2014年末,医疗投入和国民健康已不存在勉强协调区域,所有省份按协调类型只划分为中级协调和初级协调两类,其中中级协调的省份由2009年的2个增加到11个,占35.48%;初级协调的省份有20个,占64.52%。耦合协调度的提高说明了我国各地区的医疗投入和国民健康的总体发展水平越来越协调,医疗投入水平与国民健康间相互促进作用更加显著。

(二)医疗投入和国民健康耦合协调度的空间差异明显,且与经济发展水平相关

依照《中国统计年鉴》中东、中、西部的划分方法将我国31个省(直辖市、自治区)分为东、中、西三个区域。东部地区包括11个省(市):北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括8个省级行政区:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区共包含12个省级行政区:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

在2005年,只有北京市的耦合协调度达到了中级协调水平,属东部地区;12个初级协调的省份中东部地区占8个,中、西部地区各2个;16个勉强协调的省份中东部地区占2个,中部地区6个,西部地区8个;此外还有2个西部省份处在濒临失调的阶段。2005年,东部地区医疗投入与国民健康耦合协调度均值为0.639 0,中部地区为0.581 1,西部地区为0.556 8。可见,医疗投入和国民健康耦合协调度与地区经济发展程度存在着较为明显的正向相关关系。2008年东部地区耦合协调度均值为0.656 5,中部地区为0.600 1,西部地区为0.584 2,耦合协调度与经济发展水平仍存在正向相关关系。到2009年,2个中级协调省份均属东部地区;24个初级协调省份中东部地区占9个,中部地区6个,西部地区9个;5个勉强协调省份中部地区占2个,西部地区3个。2009年东部地区的耦合协调度依然最高,均值为0.670 9。中部地区耦合协调度均值为0.633 2,西部地区为0.615 6,西部地区由于加强了基础医疗卫生设施建设,医疗投入与国民健康的协调发展程度已与中部地区基本持平。2014年共有11个省份实现了中级协调水平的发展,其中东部地区8个,西部地区3个;共20个省份的耦合协调度处在初级协调阶段,其中东部地区3个,中部8个,西部9个。2014年东部地区耦合协调度均值为0.710 6,在医疗投入与国民健康协调发展程度上依旧领先于中、西部地区。四川、陕西、新疆三个西部省份也跃进中级协调发展的行列,西部地区耦合协调度均值为0.672 4,中部地区为0.677 9,西部地区医疗投入和国民健康耦合协调度的提高趋势比中部地区明显,该结果与傅智宏(2015)[19]和唐齐鸣(2016)[10]等人的研究结论类似。

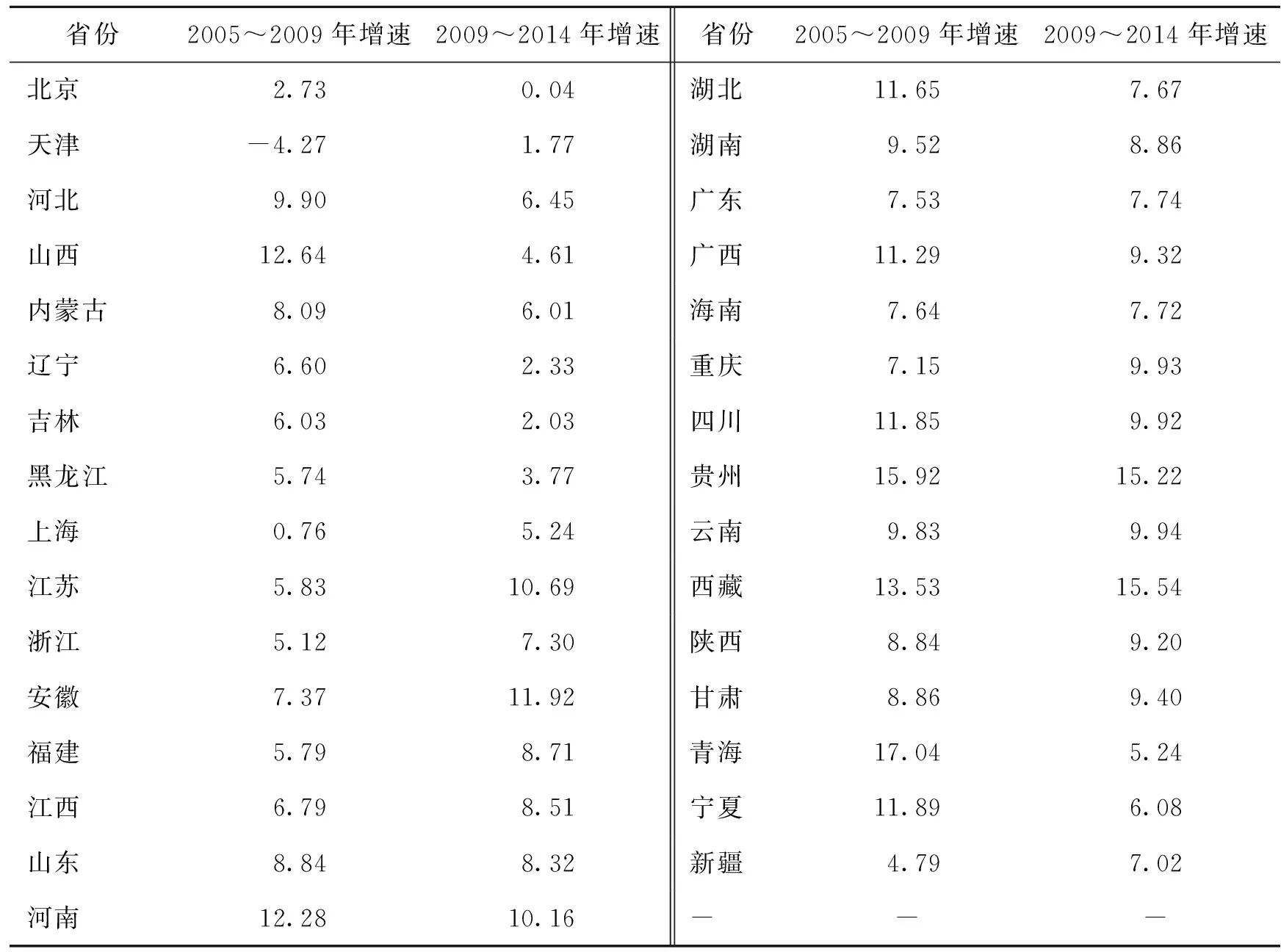

(三)2009年开始实施新一轮医疗卫生改革后,各地区医疗投入与国民健康的耦合协调度有了较大的提高

表8显示,31个省份中有15个省份新医改施行后耦合协调度的增速比施行前高。分别为东部地区的天津、上海、江苏、浙江、福建、广东和海南,中部地区的安徽和江西,以及西部地区的重庆、云南、西藏、陕西、甘肃和新疆。这些省份正是深化医疗卫生体制改革力度较大且卓有成效的省份。

五、结论与建议

本文利用2005~2014年中国大陆31省份面板数据,从时间和空间角度分析了医疗投入与国民健康之间的协调发展关系。研究表明:

第一,时序变化方面。

从2005年到2014年,我国医疗投入与国民健康耦合度的平均值一直在0.95以上,说明医疗投入与国民健康两系统之间的关联程度很高,两者达到了良性共振耦合,正逐步趋向于有序健康发展。但医疗投入水平一直滞后于国民健康水平的提高,因而医疗投入和国民健康的协调发展程度不高,介于0.5到0.7之间,尚处在勉强协调向中级协调过渡的阶段。

第二,空间演化方面。

从2005年到2014年,各省市医疗投入与国民健康的耦合协调度在不断提高,经过10年发展,全国31个省份的协调发展类型已经由濒临失调、勉强协调、初级协调和中级协调四个类型演变为初级协调和中级协调两个类型;医疗投入和国民健康耦合协调度的空间差异与地区经济发展水平有较强的关联性;各地区医疗投入与国民健康耦合协调度的提高与新医改的实施有着密切联系,其中天津、上海、江苏和安徽耦合协调度增速表现尤为突出。

综合上述研究结论,为提高医疗投入和国民健康耦合协调度,提出以下政策建议:

第一,对于医疗投入与国民健康耦合协调度不同的区域,采取差别化政策。

一方面,耦合协调度相对较高的区域,可引进更为先进的治疗康复技术、增加健身设施等的投入,以满足居民日益增长的健康需求;耦合协调度相对较低的地区,需要政府在资金和政策方面给予倾斜,注重预防、治疗、康复三者的结合。另一方面,由于医疗投入与国民健康的耦合协调度与区域经济发展水平呈正向相关关系,提升区域经济发展水平是提高耦合协调度的关键和根本。

第二,进一步增加医疗卫生投入。

表8 我国医疗投入与国民健康耦合协调度增速(2005~2014年) %

由于医疗投入的综合水平指数偏低,且落后于国民健康的综合水平指数,导致医疗投入与国民健康间的耦合协调度水平较低,需要加大医疗卫生的投入力度。重点是增加政府对医疗卫生领域的投入,提高医疗卫生支出占财政支出的比重;推进基层医疗卫生机构基本建设和设备等硬件建设;加强医疗卫生技术人才队伍建设,提高医护人员的工作效率,提升医疗服务水平。

第三,继续坚持深化医疗改革。

2009新医改之后,医疗投入与国民健康的耦合协调度以及医疗投入综合水平指数都显著提高,说明医疗改革在此方面取得的成效明显,因此为提高医疗投入与国民健康的耦合协调度,需要继续深化医疗卫生改革,加快推进城市公立医院综合改革试点工作,健全补偿机制;探索建立中国特色医药卫生体制,逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标、提高全民健康水平。

[1]Adelman I. An econometric analysis of population growth[J]. The American Economic Review,1963,(53):314-339.

[2]Richard Auster,Irving Leveson,Deborah Sarachek. The production of health:an exploratory study[J]. The Journal of Human Resources,1969,4(4):411-436.

[3]Cochrane A L,Leger Moore F. Health service input and mortality output in developed countries[J]. Journal of Epidemiology and Community Health,1978,(32):200-205.

[4]Farasat A S,Bokhari,Yunwei Gai,Pablo Gottret. Government Health Expenditures and Health Outcomes[J]. Health Economics,2016,(3):257-273.

[5]杨玲,时秒. 中国政府卫生支出健康绩效实证研究——基于2010年省际数据分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2013,(3):127-133.

[6]陈浩. 卫生投入对中国健康人力资本及经济增长影响的结构分析[J]. 中国人口科学,2010,(2):92-100,112.

[7]骆永民. 公共卫生支出、健康人力资本与经济增长[J]. 南方经济,2011,(4):3-15.

[8]王弟海. 健康人力资本、经济增长和贫困陷阱[J]. 经济研究,2012,(6):143-155.

[9]王新军,韩春蕾,李继宏. 经济增长、卫生投入与人民健康水平的关系研究[J]. 山东社会科学,2012,(11):71-76.

[10]唐齐鸣,聂晋. 医疗投入与健康收益的耦合协调发展研究[J]. 中国卫生经济,2016,(3):68-70.

[11]熊建新,陈端吕,彭保发,等. 洞庭湖区生态承载力系统耦合协调度时空分异[J]. 地理科学,2014,(9):1108-1116.

[12]方大春,张凡. 人口结构与产业结构耦合协调关系研究[J]. 当代经济管理,2016,(9):54-60.

[13]方叶林,黄震方,段忠贤,等. 中国旅游业发展与生态环境耦合协调研究[J]. 经济地理,2013,(12):195-201.

[14]尹鹏,李诚固,陈才,等. 新型城镇化情境下人口城镇化与基本公共服务关系研究——以吉林省为例[J]. 经济地理,2015,(1):61-67.

[15]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,(2):76-82.

[16]曹阳,邓新民,陈正伟,等.经济分析新方法[M].重庆:重庆大学出版社,1996.

[17]黄宾,徐维祥,陈国亮. 中国城市化行为与环境耦合协调关系的时空分析[J]. 经济问题探索,2016,(3):86-92.

[18]刘耀彬,李仁东,宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J]. 自然资源学报,2005,(1):105-112.

[19]傅智宏,杨先明. 医疗结构投入与服务产出协调发展比较研究[J]. 中国卫生统计,2015,(5):892-893.

[20]刘叔申. 我国公共卫生支出的绩效评价[J]. 财贸经济,2007,(6):69-75.

[21]戴平生. 医疗改革对我国卫生行业绩效的影响——基于三阶段DEA模型的实证分析[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2011,(6):97-103.

[22]方敏. 国家应该花多少钱用于健康?——卫生投入与健康结果的文献评估[J]. 公共行政评论,2015,(1):164-187,202.

[23]赵鹏飞. 公共卫生支出与国民健康及经济发展的关系研究[D].北京:北京交通大学,2012.

[24]胡宏伟,王静茹,袁水苹,等. 卫生资源与国民健康:卫生资源投入增加会恶化国民健康吗[J]. 社会保障研究,2016,(1):61-71.

[25]满晓玮. 基于健康产出的卫生费用与GDP关系研究[D]. 北京:北京中医药大学,2015.

[26]张拓红,陈育德. 健康发展战略与卫生服务体系的整合[J]. 医学与哲学(人文社会医学版),2009,(2):14-16,20.

[责任编辑:李效杰]

10.3969/j.issn.1672-5956.2017.02.013

2016-12-03

国家社会科学基金青年项目“我国食品安全监管效率评估与协同治理研究”(13CJY005)

赵仁芳,1992年生,女,安徽安庆人,安徽工业大学研究生,研究方向为产业经济学、规制经济学,(电子信箱)1005783995@qq.com。李丽,1975年生,女,河北唐山人,安徽工业大学教授,硕士生导师,山东大学博士,研究方向为规制经济学、公共卫生事业管理。

R199.2

A

1672-5956(2017)02-0085-10