基于“贡献—风险”的农地征收转用土地增值收益分配研究

——以内蒙古和林格尔县为例

2017-05-11徐进才徐艳红庞欣超姚喜军郝梦洁靳春燕

徐进才,徐艳红,庞欣超,姚喜军,郝梦洁,靳春燕

(内蒙古自治区土地调查规划院,内蒙古 呼和浩特 010010)

基于“贡献—风险”的农地征收转用土地增值收益分配研究

——以内蒙古和林格尔县为例

徐进才,徐艳红,庞欣超,姚喜军,郝梦洁,靳春燕

(内蒙古自治区土地调查规划院,内蒙古 呼和浩特 010010)

研究目的:基于农地征收转用过程中土地增值收益的形成机理以及土地增值收益分配过程中参与主体的贡献及风险,探寻土地增值收益的合理分配比例。研究方法:德尔菲法、“贡献—风险”分析法。研究结果:投资增值、用途转变增值、供求增值和政策性增值对土地总增值的贡献比例分别为17%、51%、16%和16%;农民、集体、地方政府和中央政府对土地总增值的贡献比例为12%、22%、50%和16%;按照“贡献—风险”土地增值收益分配方法确定各参与主体的收益分配比例为农民、集体、地方政府、中央政府31%∶16%∶32%∶21%。研究结论:土地增值收益的形成主要是因投资、用途转换、供求关系变化以及政策因素共同作用的结果,而参与主体通过对增值因素产生作用对增值收益的形成做出相应的贡献,同时承担相应风险。“贡献—风险”分析法充分考虑了各方利益主体对土地增值收益的贡献及其承担的风险,体现了按贡献分配、按风险调节的分配思路,同时兼顾了国家、集体和农民个人利益,方法基本可行。关键词:土地管理;农地征收转用;土地增值收益分配; 贡献—风险

1 引言

农用地征收转用过程中的土地增值收益分配问题直接关系农村土地所有者和使用者的利益,也影响到“三农”乃至整个社会经济发展的全局。然而,中国现行农村土地增值收益在不同利益主体之间的分配机制在一定程度上忽视或损害了农民集体作为农村土地所有者应享有的各种权益,诱发了一系列社会问题,亟需通过调控手段来平衡农地征转过程中各权利主体之间的利益分配关系。中央一再强调要建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益。构建科学的土地增值收益分配制度,明确土地增值收益权的归属和分享,不单是改革征地制度的起点,更是当前理论和实践层面迫切需要解决和研究的问题[1]。学界对土地增值及其收益分配关注已久,特别是在土地增值收益分配的理论依据、增值收益额的确定与分类、分配方式以及增值收益分配现状研究等方面取得了一些成果。沈飞等测算了中国35个大城市土地征收—出让过程中政府和农村集体的土地收益比例约为17∶1[2];诸培新以江苏N市为实证区,测算了农地非农化配置中土地收益分配比例,研究结果为农民26.41%,集体14.35%,各级政府59.23%,其中市级政府56.33%[3],之后又通过对江苏省苏南、苏中、苏北地区样本县市2006—2011年间农地征收与出让中的土地收益分配格局抽样调查与分析发现,农地非农化征收与出让过程中农民的土地收益占土地出让收益比例偏低,约在3%—16%之间,而地方政府的收益份额在75%以上[4];林瑞瑞等测算了中国省级层面及城市层面的土地收益分配比例,集体(农民)、政府和开发商所得增值平均比例分别为3.70∶22.32∶73.98和4.21∶26.01∶69.78,认为三者差异悬殊[5],并从征地制度改革、出让制度改革、租税费制度改革、产权制度创新、财税制度改革等角度,提出了耕地非农化增值收益分配的政策建议。以上研究虽然针对不同区域的案例测算出了土地增值收益在各主体之间的分配比例,但并没有构建一个可行的理论分析框架,并提出合理的土地增值收益分配建议,难以支撑国家层面改革的需求。

本文认为,土地增值收益的形成是多种因素共同作用的结果,不同的参与主体对土地增值收益的形成因素产生作用和贡献,土地增值收益在参与主体间的分配比例可以根据其对增值收益的贡献程度大小确定。本文在厘清农用地征收转用增值路径的基础上,确定不同增值因素对土地增值收益的贡献,根据各参与主体对增值收益因素的贡献,确定参与主体应分摊的土地增值分配比例,并根据参与主体承担风险对分配比例进行修正得出最终结果。

本文以内蒙古自治区和林格尔县为研究区,该县土地总面积3401 km2,2009—2014年全县农地转建设用地面积为2301.76 hm2(其中耕地转建设用地面积为1179.61 hm2),年均转化面积为460.35 hm2。以和林格尔县为例研究土地增值收益机制,对于推进国家征地制度改革,探索构建兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制具有重要意义。

2 理论框架与研究方法

2.1 理论框架

土地增值的本质是地租量的增加,不管是何种引起土地增值的因素,均会引起地租量的变化,并通过土地价格的变化表现出来。即增值收益产生过程是由于不同方面因素共同导致的。根据已有研究,土地增值一般是由投资、用途转换、供求关系变化以及政策等多因素共同作用的结果。以土地规划和分区管理为核心的用途管制制度是土地用途由农地向市地转换时土地增值(用途转变增值)的突变因素;以土地开发和基础设施建设为中心的大规模软硬件建设(投资性增值)是土地增值的直接驱动;以土地稀缺性、投机性和政府调节政策为中心的供求关系变化(供求增值)是土地增值的短期因素;以工业化和城市化为特征的经济社会发展(政策性增值)是土地增值的基础支撑;不同增值因素对土地增值收益的贡献有所差别。

在增值收益的产生与分配过程中,主要参与的利益主体有农民、集体、地方政府和中央政府,利益主体通过作用于不同的增值因素对土地增值收益的形成产生贡献。例如地方政府是农地征收转用后基础设施的投资主体,可以说投资因素产生的增值主要由地方政府贡献,因而可根据不同利益主体对土地增值因素的贡献程度确定增值收益分配比例。同时,伴随农地征转,集体失去土地所有权,农民失去土地承包权和经营权,在耕地具有一定社会保障功能的背景下,农民失去土地的同时,将伴随产生社会保障风险和就业保障风险;而政府作为公共资源管理者,农地转为建设用地过程中也随之产生粮食安全风险和生态环境效应风险。在土地增值收益分配中,考虑不同主体对增值收益贡献的同时,应正视不同主体因失去土地或因土地利用形态改变带来的功能丧失进而可能产生的风险,继而获取相应的增值收益作为对可能产生风险的防范(图1)。

综上,本文的基本思路是:首先明确土地增值收益是因不同增值因素共同作用的结果,而不同的利益主体通过对增值因素做出贡献间接引起土地增值,即土地增值收益是因为不同主体通过作用于增值因素而产生的,因此,可以根据不同利益主体对增值收益的贡献程度确定其应得的增值收益分配比例,但不同利益主体在对土地增值收益形成做出贡献的同时也承担了相应风险,应对根据贡献确定的分配比例进行修正得出最终的分配比例,将其称为“贡献—风险”法,各利益主体之间总体按照“利益共享,风险共担”的原则进行分配。

图1 “贡献—风险”视角土地增值收益分配示意图Fig.1 The sketch of land incremental value distribution based on contribution-risk

2.2 研究方法

假定在利益分配过程中,涉及的各利益主体为v1,v2,…,vn,分别代表农民、集体、地方政府和中央政府。假设V是利益分配过程中的最终总收益,各利益主体的贡献为Ii,各利益主体i所承担的风险为Ri,则各利益主体i应得的收益vi为[1]:

式(1)中,Ri为风险系数,表示与各利益主体i相关的风险事件发生的概率,且Ri∈(0,1),它是对各利益主体i所承担风险的评价。

各利益主体的收益分配比例αi为:

3 不同利益主体对土地增值的贡献

3.1 增值因素对土地增值收益的贡献

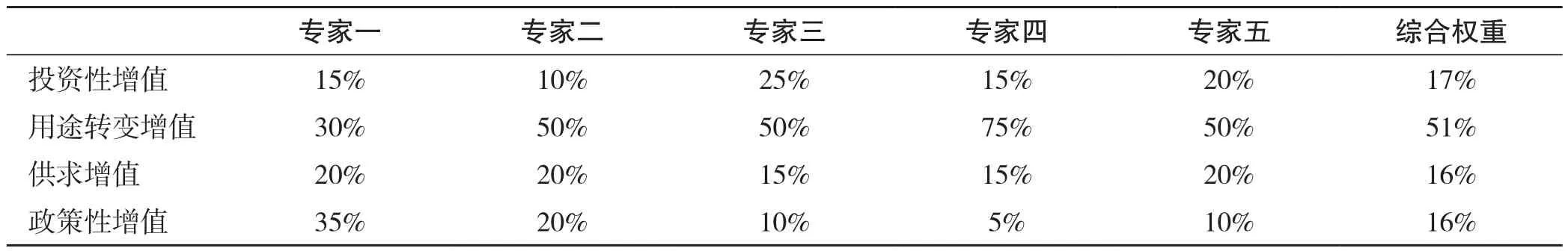

除投资因素外,用途转变增值、供求增值和政策性增值均不能定量测算,且不能简单的认为所有的投资均转化成为了增值,因此不能定量测算不同增值因素对土地增值总收益的贡献,为明确不同增值因素对土地总增值的贡献程度大小,本文采用德尔菲法,分别邀请中国人民大学、中国农业大学、北京师范大学、首都经济贸易大学以及中国土地勘测规划院等单位的相关研究人员就不同增值因素对土地总增值的贡献权重进行打分。步骤如下:(1)发放第1轮增值因素权重调查表。测算出各评价指标的平均值和方差,确定此轮权重集中的范围;(2)发放第2轮增值因素权重调查表。将第1轮权重集中的范围反馈给专家,请专家根据各指标权重的均值和方差所反映的专家总体意见趋向和离散程度进行第2轮赋值,测算出各评价指标的平均值和方差;(3)数据显著性检验。将第1轮和第2轮调查的结果进行方差离散程度检验,检验方法采用数理统计学中常用的方法—卡方检验(X2检验)。直到检验两轮方差没有显著性差异为止;(4)权重结果确定。经过多轮的权重调查打分,方差检验结果无显著差异性后,取最后一轮的权重调查专家赋值的均值为不同增值因素对土地增值收益贡献的权重值(表1)。

表1 不同增值因素对土地增值收益贡献权重Tab.1 The contribution weights on different factors to the land value increment

从表1可以看出,用途转变是农地征转过程中土地增值的主要因素,其次是投资性增值,而供求增值与政策性增值对总增值贡献比例相当。这与前文理论分析结果一致,用途转变是土地增值的突变因素,而投资增值是土地增值的直接驱动。

3.2 利益主体对土地增值收益的贡献

不同增值因素并不是直接作用土地利用变化而引起土地增值收益,而是因不同参与主体作用于增值因素进而产生了增值收益。土地被征收时农民投入了土地使用权,集体失去土地所有权,即投入了土地农用价值,同时伴随投入了农用地资源社会保障价值和就业保障价值,而地方政府投资引起土地增值最明显的莫过于政府通过土地一级开发对其储备的尚未出让的土地进行道路及各类管线等基础设施建设,提升土地潜在价值,使得土地增值成为可能;土地用途转换又以土地利用规划和土地用途管制为前提,因此这一土地增值的来源主要是政府运用土地用途管制权以及城市规划主导权和控制权控制土地用途方向和土地供应数量引起的,同时农民放弃了发展权,政府通过干预土地市场,对土地征用和城镇用地的供给市场实施高度垄断政策,控制土地市场,为供求增值做出了重大贡献;而用地需求的增加则与人口增加和社会经济的发展密切相关,其本质还是全体社会公民的贡献;农民集体作为土地的最终端供给者,一定程度上直接或间接影响了土地的供给,且其作为社会公民的一员,也对用地需求增长贡献了力量。政策性增值主要指国家出台某项土地政策对土地增值起到决定性影响。因此,不同增值因素对土地增值的贡献其本质是通过参与主体发生的,不同因素对土地总增值的贡献其本质是不同参与主体对土地增值的贡献。

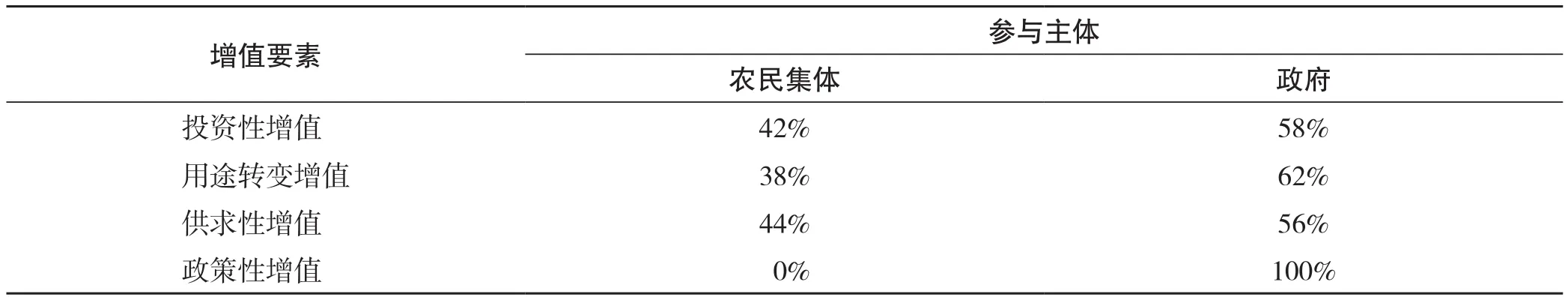

首先将农民、集体与政府视为两个独立体,作为整体共同作用土地增值,对土地总增值产生贡献。农民集体和政府对不同增值要素的贡献同样采用德尔菲法进行判断。结果如表2所示。

表2 农民集体和政府对土地增值的贡献要素权重Tab.2 The contribution weights on farmers collective and government to the land value increment

结合4大增值要素,对土地增值总收益的贡献权重加权,求和得出农民集体和政府对总土地增值收益的贡献分别为34%和66%。

(1)集体、农民主体土地增值贡献。在土地增值过程中,农民和集体对土地增值要素的贡献程度不同。采用德尔菲法对农民集体内部进行贡献权重判断。得到农民对4大增值要素的贡献分别为46%、33%、52%和0%,对应集体对4大增值要素的贡献分别为54%、67%、48%和0%。

(2)地方政府、中央政府土地增值贡献。政府成员内部包括地方政府和中央政府,在土地增值过程中,地方政府和中央政府对土地增值要素的贡献程度不同。采用德尔菲法对政府内部进行贡献权重判断。得到地方政府对4大增值要素(投资性增值、用途转变增值、供求性增值和政策性增值)贡献比例分别为82%、84%、82%和35%,中央政府对4大增值要素的贡献比例为18%、16%、18%和65%。

结合4大增值要素,对土地增值的贡献权重加权求和,得出农民、集体对农民集体土地增值收益的贡献分别为33%和67%;地方政府和中央政府对政府土地增值收益的贡献分别为76%和24%。因此,根据不同利益主体对土地增值因素的贡献得出农民、集体、地方政府和中央政府对土地总增值的贡献分别为12%、22%、50%和16%。

4 风险构成及风险系数

4.1 风险构成与确定依据

农用地征收转用过程中的风险主要包括粮食安全风险、生态环境效应风险、社会保障风险和就业保障风险。其中前两个风险的承担主体分别为中央政府、地方政府,社会保障风险和就业保障风险由农民、集体共同承担。

风险确定的依据为:(1)粮食安全风险:随着农用地征收转用,会造成耕地面积的减少或质量的降低,一定程度影响到地方和国家粮食安全,产生粮食安全风险;(2)生态环境效应风险:农地具有多种生态服务功能,农地征转对周边的生态环境产生一定影响,威胁城市及周边地区生态环境健康,产生生态环境效应风险;(3)社会保障风险:农地征转后,部分农民会失去赖以生计的耕地,在农村的社会保障机制不太健全的情况下,会产生失地农民长远生计保障风险;(4)就业保障风险:农地征转后,虽然农民得到了货币化的政策性补偿,但在短期内尚难以满足农民生活质量的提高,多数失地农民仍然选择外出打工维持生活,由于就业的状况不是特别稳定,会产生失地农民就业困难风险[1]。

4.2 风险额度测算

(1)粮食安全风险。本研究运用影子价格法,依据替代原则,釆用耕地培肥投入折现值和收益损失值之和来表示耕地的粮食安全价值量,并以此代表耕地非农化的粮食安全风险程度,该风险由中央政府承担。

式(3)为耕地培肥投入折现值计量方法,按开垦后耕地肥力从第5年见效的标准进行计算,V1为开垦耕地投入的折现值,T为研究区耕地开垦年平均投入水平(104元/hm2),r为还原利率,采用安全利率调整法。式(4)为耕地开垦后前4年的收益损失价值计算方法,V2为收益损失折现值,P为研究区耕地平均年产出水平(104元/hm2)。式(5)中,r1为安全利率,b风险调整值。

根据任浩[7]计算的内蒙古自治区种植业中间消耗作为耕地开垦年平均投入水平,约为0.13万元/hm2。以中国银行三年期定期存款利率作为土地安全利率,取2012年、2013年、2014年三年平均为3.17%;以中国银行三年期贷款利率取平均值的中值作为风险调整值,为3.08%,土地还原利率r为6.25%。由式(3)得出耕地培肥投入折现值V1= 0.58万元/hm2。依据2014年内蒙古自治区农业总产值与农作物播种面积来计算得出平均产出水平为3.19万元/hm2,还原利率r为6.25%,由式(4)得出收益损失折现值V2= 14.16万元/hm2。因此,粮食安全风险为0.58 + 14.16 = 14.74(万元/hm2)。

(2)生态环境效应风险。由于农地征转导致的生态环境风险一般短期内仅影响局部地区,该风险由地方政府承担。生态环境效应风险以农地生态安全价值模拟。农用地资源生态价值计算公式如下:

式(6)中,P2为农用地资源生态价值,Va为内蒙古农用地生态服务年价值的平均值,Ke为生态服务价值修正系数, bi为研究区域农用地潜在经济产量,B为内蒙古农用地单位面积平均潜在经济产量。

据已有研究,内蒙古自治区耕地资源生态服务的年平均价值为0.52万元/hm2[8],土地潜在经济产量平均值为6.7 t/hm2,北部区土地潜在经济产量为3.4 t/hm2[9]。修正和林格尔县耕地资源生态服务价值为0.26万元/hm2,和林格尔县耕地资源生态价值为4.19万元/hm2。同理测算得和林格尔县的林地、草地资源的生态服务价值分别为9.91万元/hm2和6.86万元/hm2。本文采用和林格尔县耕地、草地、林地面积加权法计算该县生态环境效应风险为6.98万元/hm2。

(3)社会保障风险。采取农民生存保障纯收益代表失地农民需要承担的社会保障风险。

式(7)中,P3为单位面积农用地的社会保障价值,Y为保险费趸缴金额基数,Mi为农民月基本生活费,Mo为月保险费基数,Aa为评价地区人均农用地面积。

依据《和林格尔县被征地农民参加城镇职工基本养老保险暂行办法》有关规定,和林格尔县2014年度在岗职工月平均工资为0.42万元,男性满60周岁退休个人账户养老金计发月数为139个月,女性满55周岁退休个人账户养老金计发月数为170个月。和林格尔县人均耕地面积为0.65 hm2/人,按最低缴费年限为15年计算,该县耕地资源社会保障价值为20.67万元/hm2。同理得,林地资源社会保障价值为26.30万元/hm2,草地资源社会保障价值为23.57万元/hm2。根据和林格尔县耕地、林地和草地面积所占比例进行加权最终得到该县农用地资源社会保障的年平均价值为23.29万元/hm2。

(4)就业保障风险。本文以农民再就业所需的教育和培训费(不包括生活费)来代替就业保障价值,反映失地农民承担因失去土地经营权不再从事农业生产需重新选择就业的风险。

式(8)中,Vsy为就业保障价值,F为单位劳动力的培训费用,m为单位面积土地承载人口数,L为人均培训费用;n为人均培训年数,包含小学、初中、高中和1年执业培训合计13年,r为还原利率。若每人的教育培训费用按0.16万元/年计算,由式(8)得出,和林格尔县单位劳动力培训费用为1.35万元,农地资源就业保障价值为15.17万元/ hm2。

综上,农地征转过程中,社会保障价值和就业保障价值在一定程度上反映失地农民所需要承担的风险,这两项合计得出农民所承担的风险大小为38.46万元/hm2。粮食安全风险和生态环境效应风险由政府承担,其中,中央政府承担粮食安全风险,由培肥投入折现值和收益损失折现值组成;地方政府承担生态环境效应风险,由农用地资源生态价值模拟,两项合计得出政府承担的风险大小为21.72万元/hm2,由此计算出农民集体与政府之间的风险系数比为64%∶36%。依据风险归属原则,本文将农民集体承担风险进行修正,按照农民、集体80%和20%进行分配,地方政府与中央政府之间的风险系数比32%∶68%。

5 研究结果

依据前文构建的农地征转过程中的土地增值收益分配理论框架,结合式(1)计算得出:在土地增值收益中,农民集体和政府所获分配比例为0.47和0.53,在农民集体内部农民和集体所获分配比例为0.66和0.34,政府内部地方政府和中央政府所获分配比例0.59和0.41。在此基础上,得到农民、集体、地方政府和中央政府获得的分配比例为31%∶16%∶32%∶21%。

表3 土地增值收益合理分配比例Tab.3 Reasonable distribution ratios of land incremental value

6 结论与讨论

(1)农地征转过程土地增值收益的形成是由投资性增资、用途转换增值、供求增值和政策性增值共同作用的结果。农民、集体、地方政府和中央政府通过不同的方式和途径作用于各增值因素,形成最终的土地增值收益。

(2)通过德尔菲法得出投资性增值、用途转换增值、供求增值和政策性增值对土地增值收益形成的贡献分别为17%、51%、16%和16%。,而农民集体、政府对总增值收益的贡献分别为34%和66%;进而得出农民、集体、地方政府和中央政府对资性增值、用途转换增值、供求增值和政策性增值的贡献分别为12%、22%、50%和16%。

(3)农地征转过程中的风险主要是由各权利主体承担的粮食安全风险、生态环境效应风险、社会保障风险和就业保障风险组成。经对内蒙古自治区和林格尔县测算,农民集体和政府所承担的风险分别为38.46万元/hm2和21.72万元/hm2,风险系数比为64%∶36%。因此,在农地征转土地增值收益分配中,农民理应获得较高的比重。

(4)通过“贡献”分析,农民集体和政府对土地增值收益的贡献比例为34%∶66%,通过“风险”调节后,农民集体与政府增值收益分配比例为47%∶53%。农民、集体对土地增值收益的贡献比例分别为33%和67%,而地方政府和中央政府对增值收益的贡献比例为76%和24%,通过风险调节后,最终确定农民、集体、地方政府、中央政府土地增值收益分配比例为31%∶16%∶32%∶21%。比较当前研究区增值收益分配关系,建立的基于“贡献—风险”这种分配格局平衡了中央政府与地方政府的分配关系,保障了农民应获得的土地增值收益,是一种兼顾农民、集体和国家的土地增值收益分配模式,为实现“增值收益科学、合理、公平分配”改革目标提供借鉴。

值得讨论的是,土地增值收益产生的本质是市场交易的结果,通过市场机制使得土地价格发生变化,进而产生增值收益。土地的增值过程是多方面因素共同作用的结果,且无法清晰地判别不同因素的作用程度,如除投资、供求、用途管制等本文确定的增值因素外,农地征收转用过程中土地权利的转变同样产生权利转变的增值。不可否认,政府和农民投资、政府用途管制、市场供求管理以及社会经济政策是影响土地增值收益的主要因素。因此,将土地增值收益归因于以上4个因素,有助于明确土地增值收益的主体来源,也有助于明确不同参与主体对增值因素的贡献;虽然文中主要采用了主观判断的方法对土地增值收益的贡献程度进行分析,但也基本反映了不同参与主体在整个增值收益产生过程中所发挥的作用,同时采用风险修正法使得所得出的分配比例更趋科学和合理。如何定量评价分析不同主体对土地增值收益形成的贡献程度大小应作为今后研究的重点,也是中国土地增值收益分配改革需要关注和实践的重点。同时,本文提出“贡献—风险”土地增值收益分配模式是基于理论层面的测算,是一种理想状况,现实层面改革过程中,应按照这种思维去理解和考量土地增值收益的分配问题,并用以指导具体征地过程实施中的收益分配,至于分配的具体操作还有待进一步的深入研究。

(References):

[1] 宋戈,霍圣夫,邹朝晖. 耕地非农化风险及增值收益分配机制研究——以哈尔滨市为例[J] . 中国土地科学,2015,29(3):53 -61.

[2] 沈飞,朱道林. 政府和农村集体土地收益分配关系实证研究——以我国土地征用—出让过程为例[J] . 中国国土资源经济,2004,17(8):17 - 19.

[3] 诸培新,曲福田. 农地非农化配置中的土地收益分配研究——以江苏省N市为例[J] . 南京农业大学学报(社会科学版),2006,6(3):1 - 6.

[4] 诸培新,唐鹏. 农地征收与供应中的土地增值收益分配机制创新——基于江苏省的实证分析[J] . 南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(1):66 - 72.

[5] 林瑞瑞,朱道林,刘晶,等. 土地增值产生环节及收益分配关系研究[J] . 中国土地科学,2013,27(2):3 - 8.

[6] 林瑞瑞. 土地增值收益分配研究[D] . 北京:中国农业大学,2015.

[7] 任浩. 征地制度中地价补偿标准的研究[D] . 北京:中国农业大学,2003:58.

[8] 孙新章,周海林,谢高地. 中国农田生态系统的服务功能及其经济价值[J] . 中国人口·资源与环境,2007,17(4):55 - 60.

[9] 王万茂,黄贤金. 中国大陆农地价格区划和农地估价[J] . 自然资源,1997,(4):1 - 8.

(本文责编:王庆日)

Study on Land Incremental Value Distribution based on Contribution-Risk Analysis of Farmland Acquisition

XU Jin-cai, XU Yan-hong, PANG Xin-chao, YAO Xi-jun, HAO Meng-jie, JIN Chun-yan

(Inner Mongolia Land Survey and Planning Institute, Hohhot 010010, China)

The research purposes of this paper is to explore the reasonable distribution proportions of land incremental value and to build revenue distribution mechanism from the perspective of “Contribution-Risk” based on the formation mechanism of land incremental value and the contributions and risks of stakeholders participating in revenue distribution in farmland conversion. The methods of delphi and “Contribution-Risk” analysis are employed. The results show that the investment incremental value, land use conversion incremental value, supply-demand incremental value, and policy incremental value contributed to total land incremental value, with the proportions of 17%, 51%, 16% and16%, respectively. Based on the above proportions, the ratios of farmers, collectives, the local governments and the central government contributing to land incremental value were 12%, 22%, 50% and 16%, respectively. According to“Contribution-Risk” revenue distribution method, the ratios of farmer, collective, the local government and the central government contributing to land incremental value were 31%, 16%, 32% and 21%, respectively. In conclusion, land incremental value formation was a mixture of investment, land use conversion, change of supply-demand relationship, and policy factors. The stakeholders contribute to land incremental value formation via exerting the impacts on the factors inducing land value increase whilst bearing corresponding risks. “Contribution-Risk” analysis method fully considers contributions and risks of different stakeholders on revenue distribution. The method is feasible, reflecting the distributional ideal that revenue distribution based on stakeholders’ contributions and readjustment based on stakeholders’ risks, and taking the interests of state, collectives, and farmers into account.

land management; farmland acquisition; land incremental value distribution; contribution-risk

F301.2

A

1001-8158(2017)03-0028-08

10.11994/zgtdkx.20170315.121929

2016-09-05;

2017-02-21

内蒙古产业创新(创业)人才团队“内蒙古土地资源数量—质量—生态监测与可持续利用研究”和内蒙古自治区土地征收制度改革研究项目资助。

徐进才(1963-),男,内蒙古通辽人,高级工程师。主要研究方向为土地利用规划与政策。E-mail: 478327029@qq.com

徐艳红(1975-),女,河南禹州人,高级工程师。主要研究方向为土地利用规划与政策。E-mail: 1203026393@qq.com