上海政产学研协同创新研究

—— 东京、香港的经验借鉴

2017-05-10李瑶亭

李瑶亭

(上海市闵行区行政学院,上海 201100)

【创新创业研究】

上海政产学研协同创新研究

—— 东京、香港的经验借鉴

李瑶亭

(上海市闵行区行政学院,上海 201100)

回顾上海三十多年来政产学研协同创新的发展历程,剖析当前上海政产学研协同创新面临的瓶颈问题,聚焦问题并分析东京、香港政产学研协同创新的先进经验,在此基础上提出完善上海政产学研协同创新的对策建议。

政产学研;协同创新;先进经验

早在2006年国务院颁布的 《国家中长期科技发展规划纲要》中提出,要推进我国特色国家创新体系建设,把建设以企业为主体、政产学研结合的技术创新体系作为全面推进国家创新体系建设的突破口。上海是我国经济和科技教育发展水平较高的地区,不仅科研院所、高校和企业的数量众多,而且高校、科研机构的研究实力和企业开发制造能力在全国名列前茅。三十多年来,经过政府、企业、高校、科研院所的共同探索与实践,上海逐步形成了一个以市场需求为导向、以政府为引导、以企业为主体、高校和科研院所积极参与的政产学研协同创新体系,在上海建设具有全球影响力的科技创新中心进程中发挥着重要的作用。

一、上海政产学研协同创新的发展历程

上海的政产学研协同创新发展历程大致可以分为四个阶段,每个阶段都各有特点。

第一阶段:政产学研自发合作阶段(1985—1995年)上世纪80年代,政产学研合作主要是高校、科研院所通过技术服务与咨询、技术协作、技术转让等方式将科技成果转移到企业,有的还同企业在市郊合作办起了联营厂。江浙一带的乡镇企业特聘上海高校、科研院所的科技人才前去进行技术指导、人才培训,当时出现了上海“星期六工程师”这一特殊群体,一定程度上推动了市郊和江浙乡镇企业的发展壮大。

第二阶段:政产学研组织化发展阶段(1995—2005年)。上世纪90年代初,上海开始工业结构战略性调整。为了优化工业经济结构,推动高新技术产业化,发挥科技进步对经济发展的促进作用,上海市政府率先成立了上海市科技结合经济领导小组,组织高校、国有企业和科研院所联合开展重点产业的技术攻关。这一技术攻关突破了原有的产学研条块分割,以产业化、商业化为目标,以企业为主体,以重点攻关项目为桥梁,实行企业与高校、科研院所的联合,形成了上海政产学研联合创新的雏形。1992年由上海市经委牵头,市教委、中科院上海分院、上科院联合成立了上海市产学研联合工作领导小组,下设上海市产学研联合工作协调办公室,每年组织重点产品和技术难题攻关招标活动。这些技术攻关项目必须由企业提出申请,必须有高校或科研院所参加才能立项,并规定每一项科研成果的产业化必须要明确由哪家企业来承担,这样的举措彻底改变了之前科技立项与成果产业化脱节的问题,也标志着上海的政产学研发展进入了组织化发展阶段。

第三阶段:政产学研形式多样化发展阶段(2005—2015年)。随着上海政产学研合作的快速发展,上海产学研工作领导小组又补充了市财政局及有关金融机构成员,加大对产学研的政策支持力度和资金投入。2012年党的十五大提出的“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”,促进了产学研中各种要素参与分配、技术入股等形式的发展,出现了一批产学研共建实体、技术开发机构和科技型股份公司。比如上海交通大学与20多家大型企业集团建立了各种形式的研发机构,在关键技术研发、重点领域攻关方面开展广泛合作。在信息技术领域,与上海文广集团合作推进数字电视标准开发及产业化,建设数字电视国家工程中心;在新能源领域,与国家电网公司共建智能电网研发中心,与中国核工业集团合作建设核电研究院;在高端装备制造领域,与上海电气共建核电技术与成套装备工程研究中心等。由此形成了政府引导下的、以高新产业为依托、以项目为抓手、以资本为纽带的政产学研形式多样化的协同创新。

第四阶段:政产学研战略联盟发展阶段(2015年以后)。由于项目化的产学研更多的是为解决企业单个技术问题,而面向关键共性技术创新的跨学科、跨领域产学研合作相对缺乏。比如新能源汽车,它的发动机、电池、控制系统、安全、节能等方面的技术突破,与电子、装备制造、冶金、新材料等产业的技术水平是密切相关的,不是单个行业的创新就能突破的,这就非常需要政产学研的战略联盟来进行产业发展共性关键技术的开发。这种高层次的产学研合作形式将极大提升企业的竞争实力乃至整个产业的竞争实力。因此,面向关键共性技术创新的政产学研战略联盟迅速兴起,它的出现标志着政产学研向市场化、协同化、一体化、长期化方向发展。在这个阶段,政府、企业、高校和科研院所的合作已经从零散化、项目化向协同化、系统化、集成化突破性转变。尤其是上海在建设具有全球影响力的科创中心进程中,连续出台了一系列政策法规,为鼓励形成政产学研战略联盟在财政、金融、人才、中介服务等方面进行了明确规定,形成有制度支撑的政产学研协同创新。

二、上海政产学研协同创新的问题剖析

从上述上海政产学研协同创新的发展历程可以看出,以市场需求为导向、以政府为引导、以企业为主体、高校和科研院所积极参与的政产学研协同创新体系正在形成,但对照上海建设具有全球影响力的科创中心的要求,在政产学研方面还存在一些亟待解决的关键问题。

(一)政产学研合作以项目化合作为主,缺乏牢固信用基础

尽管政产学研朝着联盟化高层次发展,但上海目前产学研合作大多还是以零散的项目合作为主,存在短期化、临时性的特点,没有建立起一种长期稳定制度化的利益共同体。围绕技术创新需求的持续性合作还不多,合作的组织形式也比较松散,不利于深层次的持续合作。因为这种项目化合作都是自愿结合,没有更多的约束机制,知识产权、成果转化收益等合作成果的分享缺乏明确可操作的约定,导致合作方之间缺乏牢固的信任基础。在合作过程中,企业因为担心研发机构是否能取得企业期望成果,相应的产品是否会有市场和效益,所以在研发资金投入存在卡、压甚至拖欠的情况,在购买成果上也会过度压价。而科研机构则担心企业资金是否能到位,担心企业泄露技术信息,有时在技术成果交付上留一手等,这些都影响了项目化产学研的效果。合作方之间因为对技术、市场、管理等风险估计不足,出现中断合作的情况。产学研平台式、战略联盟式的高层次、深层次、持续性的协同创新还是相当缺乏,政府在合作各个环节出台的制度也有待完善。

(二)政产学研作用错位,降低协同创新效率

在政产学研协同创新中,政府、企业、高校和科研院所各主体的作用都有明确的定位,但在实际运行中错位现象却时有发生。政府的错位表现为,政府时常将产业指导功能强化为领导功能,使得科技创新资源无法得到有效市场配置,降低了科技创新效率。比如上海的三个国家级高新区,张江高新技术产业开发区、紫竹高新技术产业开发区和漕河泾新兴技术开发区都是上世纪90年代相继发展起来的,但由于缺乏科学的产业规划和合理分工定位,使得三个高新区的主导产业散乱,缺乏产业分工和特色,产业趋同化现象比较严重。有限的资源和相近的定位使得三个高新区各自为战,不同高新区内的企业关联度较低,互补性较弱,较大程度上降低了上海高新产业群之间的协同创新效率。还有政府的领导功能,使得政府部门过多地干预产学研项目,会在一定程度上刺激企业产生短视行为,甚至在创新创业过程中过度依赖政府。高校、科研院所的错位表现为高校研究过度延伸到应用研究,没有为科研院所和企业提供迫切需要的基础性研究成果,而科研机构有时也会去从事并不擅长的成果产业化工作。政产学研作用的错位在较大程度上阻碍了政产学研协同创新的推进。

(三)政产学研中介服务机构不成熟,缺乏有效的公共科技服务平台

由于高校和科研院所的学术研究与企业分属两个不同的领域,因此产学研合作中建立有效的公共科技服务平台是必不可少的。但目前从笔者实际调研情况来看,产学研中介服务机构发展尚未满足市场需求。一是服务于科技成果发现、定价、评估、转移的专业化的科技中介服务机构发育不完善,服务范围有限,仅仅停留在一些简单的项目上,对上海建设科技创新中心过程中的特色性、高端性项目无法提供有效帮助。二是服务于产学研之间的有效信息服务平台不完善,导致企业与高校、科研院所之间、企业与项目投融资机构之间信息不畅通,于是企业到处寻觅科研成果,而高校、科研机构却有大量科研成果束之高阁,没有产业化;企业苦于缺乏资金投入,而风险投资却抱怨找不到好项目。三是科技中介服务领域专业技术人才比较匮乏,中介服务机构人员素质不高,无法充分掌握科技成果信息,对成果认识不清,进而影响成果转化的速度和价值。四是科技中介服务机构独立性较差,缺乏主动对接市场的动力。上海大部分科技中介服务机构隶属于政府、国有企业、高校和科研机构,经费主要由行政划拨,使其对政府的依附性强、独立性差,在缺少激励的情况下,科技中介服务机构缺少主动对接服务市场的内在动力,而其官方背景又在相当程度上阻碍了民营科技中介服务机构的发展与壮大,使得科技中介服务市场缺少活力。

(四)政产学研局限在本地区,国际开放性合作不够

在上海建设具有全球影响力的科技创新中心背景下,上海的政产学研也应逐步全球化,在更加国际化、开放化的环境中推进科技创新和成果转化、转移。然而从目前情况看,上海的政产学研合作还较多地局限在本地和长三角地区,在把上海打造为全球创新网络的重要枢纽、积极有效整合全国乃至全球的科技创新资源、实现跨地区、跨国家的产学研协同创新方面,还是存在较大的差距。

三、政产学研协同创新的先进经验

东京与香港是全球著名的创新城市,本文将分析东京、香港在政产学研协同创新方面的先进经验,以期找出完善上海政产学研协同创新机制的对策。

(一)日本东京政产学研协同创新的主要经验

在发达国家中,科技立国的日本政府高度重视政产学研协同创新,其政产学研政策推行也最为全面。日本的通产省先后发布了《70年代展望》《80年代展望》《90年代展望》和《21世纪展望》等发展计划,这些计划是由政府官员、大企业领导和科技专家共同制定的,可以说是日本政产学研合作的结晶。东京作为日本科技创新中心,集中了日本30%的大学、40%的大学生和50%的国立科研机构,有日本最大的工业区京滨工业区。东京以制度创新引领城市创新体系发展,在日本最先提出政产学研一体化,其主要经验有以下几点。

1.以制度创新为政产学研协同创新提供保障

为了推进高校、科研院所与企业之间的合作,加强彼此合作的诚信基础,创设了官民特定共同研究制度,研究课题由科技厅所属研究所或民间机构提出,双方共同协商制定出台合作研究的契约。这一契约交科技厅审查批准,使得合作方依靠契约和经济利益纽带联系起来,共同研发,共担风险,共享利润。先后出台了委托研究制度、委托培训制度、大学技术转移制度、研究室制度、经费划拨与使用制度、研究权属保障制度等一系列行之有效的制度,这些制度保障使得企业有极大的积极性向高校、科研院所提供研究经费和项目,同时高校和科研院所在相关权益受到保障的前提下也积极参与企业的研发。

2.政府借助税收优惠和金融扶持,鼓励高新技术产业发展

东京根据《促进基础技术开发税制》对高新技术企业采取多种税收减免政策,免征计算机物产税、固定资产税、购置电子设备减缴7%所得税,允许当年进行30%的折旧。建立了振兴地方技术的特别贷款制度,高新技术企业可使用低息长期贷款,贷款年限长达25年,利息优惠10%。还专门成立小企业金融公库,对高新技术小企业发放年息仅为2.7%的特别贷款,并成立研究开发企业培植中心。当高新企业面临贷款偿还危机时,该中心负责偿还全部或部分贷款,最高可达总额的80%,极大降低了投资基金的风险,吸引更多的风投资金投入。日本科技厅还向电子工业企业提供电子实验研究补助金、信息处理产业振兴对策补助金等专项补贴,设立软件研发免税储备金、意外损失储备金制度等。东京还设立了高科技小企业上市的OTC股票交易市场,其注册资金门槛远低于东京证券交易所,进出灵活,方便风险资本退出。

3.倡导开放式政产学研,促进国际化研究交流

由于高科技领域的创新往往是跨领域、跨学科的复合型创新,所以东京特别鼓励跨学科、跨专业、跨国界的开放交流。倡导政府研究机构向大学派遣客座教授,研究机构互换研究人员,企业向大学、政府研究机构派遣特别研究员,充分调动全社会的科研人力资源,并要求国立研究机构须接纳外国研究者,达到平均每个研究室1人的标准,以促进国际性共同研究。不断加大国际间政产学研合作,不仅吸引国家实体参与研发课题,如欧美国家参加的第六代计算机开发计划,而且与西方著名的大学和科研机构开展深入合作,实现全球科研力量的整合,使其政产学研日益国际化。

(二)香港政产学研协同创新的主要经验

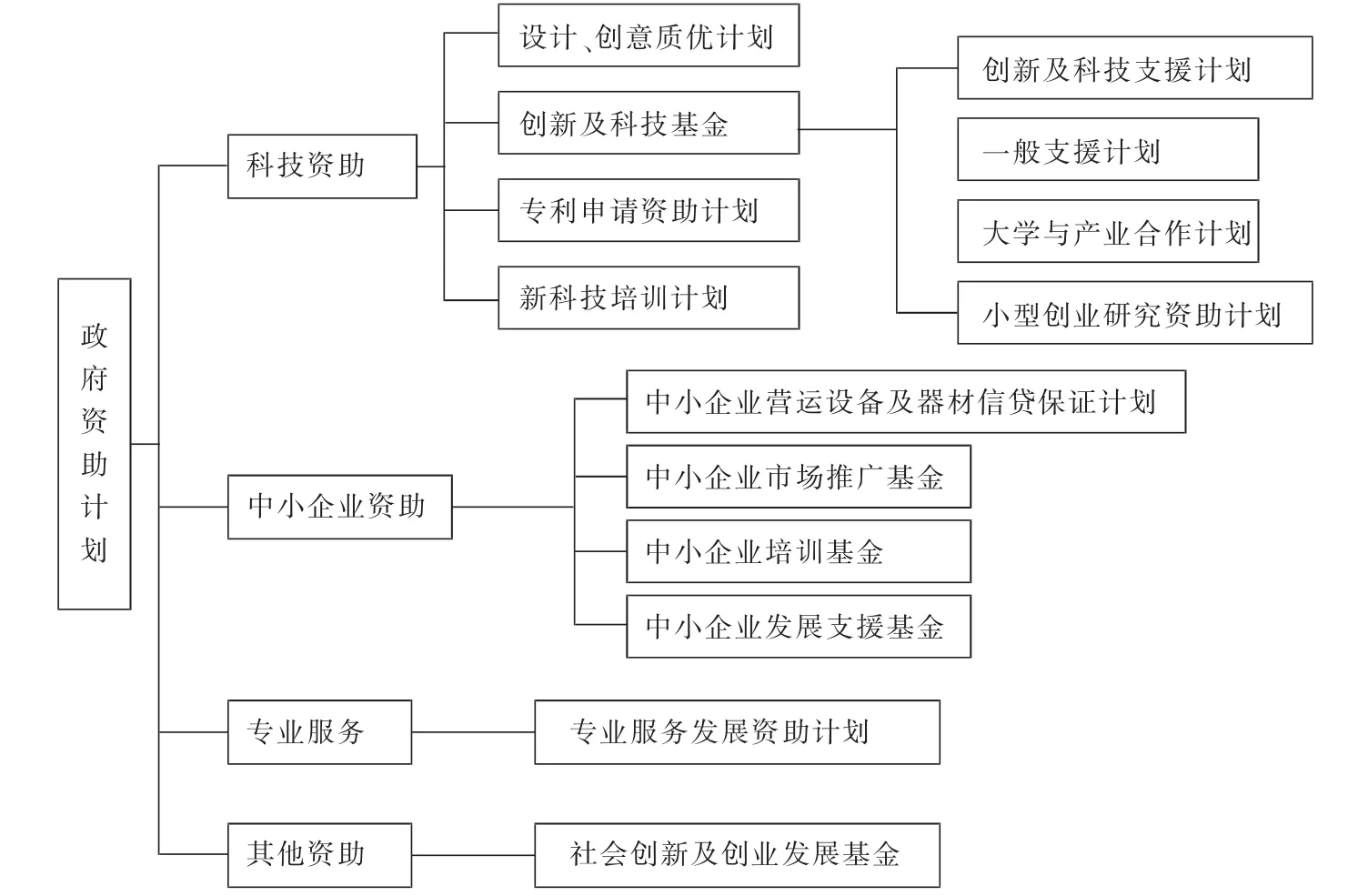

1.政府建立全方位的创新资助计划

香港特别行政区政府及相关机构建立了一套全方位的创新资助计划,涵盖了政产学研的每一个环节,如图1所示。这一资助政策体系既为中小企业创新活动提供了资金支撑,也分摊了企业、高校和科研机构的创新成本与风险,激发了全社会的创新创业热情。

2.形成完备的政产学研中介服务体系

香港特区政府大力发展多形式的科技中介服务机构,提供技术扩散、成果转化、科技评估、创新资源配置、创新决策和管理咨询等服务活动,形成一个完备的加速科技成果向现实生产力转化的科技中介服务体系,有效打通了政产学研转化通道。如特区政府成立了创新科技署,支持应用研究及发展、科技转移及应用,并作为高层决策者的常设咨询机构,为企业科技创新提供科学分析和决策建议。2000年成立香港应用科技研究院,该研究院通过与政府、业界和大学紧密合作,承担高新技术研发、将科技成果转移给企业以及整合业界和学术界的研发资源等任务,并在内地广州设立分院,进行开放性合作,于2001年成立香港科技园公司,作为半官方机构面向全港制造业及其他行业的中小企业提供技术、信息和必要的科研基础设施支持,香港科技园公司已成为香港工业发展重要的支撑服务机构,是特区政府推动创新发展的重要依靠,也是促进政产学研合作将研究成果转化为产品的重要基地。2015年成立香港创新及科技局,全力统筹政产学研合作,着力推动与世界最顶尖科研机构的合作。可见,科技中介服务机构虽然不是政产学研中的创新主体,但作为创新活动的主要辅助者,在政产学研发展进程中发挥着不可替代的作用。

(三)政产学研协同创新的先进经验借鉴

1.政府在政产学研中有效作为

从东京、香港政产学研的发展情况来看,两个城市的政府在产学研合作过程中不错位,充分发挥引导作用,积极搭建合作桥梁,以制定战略规划、建立政策制度体系、提供资金扶持、建立科技中介服务体系等为主要手段和方式,有效推进政产学研沟通交流,打通政产学研用通道,促进科技与产业紧密结合。

图1 香港特区政府创新资助计划

2.发挥科技中介服务体系支撑作用

科技中介服务体系是一个城市创新体系的重要组成部分。东京、香港有着完备的科技中介服务体系、多形式的科技中介服务机构,产学研各类创新主体和要素市场建立了紧密联系,在政府与科技、科技与经济、科技与社会之间和不同利益主体之间发挥纽带作用,有效地降低高校、科研机构科技成果转化的成本,加速科技成果向现实生产力转化。

3.国际化视野推进政产学研协同创新

国际化视野、开放性合作是经济全球化背景下政产学研协同创新的必然趋势。东京建设“亚洲总部特区”,定位于全球创新网络节点,打造开放性的政产学研创新网络,形成全球化企业的亚洲综合中心及研究开发中心。香港定位于亚太地区创新科技中心,并提出要成为内地与世界科技交流的“超级联系人”,紧密联系香港、内地及全球顶尖的创科研发机构协同创新。可见,东京、香港作为开放、国际化的城市,其政产学研协同创新同样也是开放的、国际化的,其在发展定位上拥有国际视野,体制机制上符合国际惯例,技术创新上紧盯国际前沿。

四、完善上海政产学研协同创新的对策建议

围绕上海政产学研协同创新面临的瓶颈问题,借鉴东京、香港政产学研协同创新的先进经验,完善上海政产学研协同创新的对策建议主要有以下四个方面。

(一)加强政产学研诚信基础

以制度创新为政产学研协同创新提供保障,可以借鉴东京的经验,完善相应的法规制度,如出台规范的委托研究制度、委托培训制度、大学技术转移制度、研究室制度、经费划拨与使用制度、研究权属保障制度等一系列行之有效的制度。通过这些制度保障,使得企业有极大的积极性向高校、科研院所提供研究经费和项目,同时高校和科研院所在相关权益受到保障的前提下也积极参与企业的研发。只有在政产学研协同创新的各个环节都建立起相应健全的制度约束,才能加强政产学研各方彼此合作的诚信基础,使得合作方通过契约和经济利益联系起来,共同研发,共担风险,共享利润。

(二)强化政府在政产学研中的有效作为

政府要以长远、动态的眼光推动政产学研协同创新,充分发挥引导和桥梁作用,以战略规划、制度供给、资金扶持为主要的手段和方式,打通政产学研通道。政府通过政策扶持引导高校、科研院所进行人才培养和科技创新,打造激励企业与科研机构协同创新的制度环境。整合大学、研究机构、企业和社会的资源,形成加快政产学研多层次、多形式的联盟创新支持系统,汇集资金流、人才流、信息流,有效促进政产学研的沟通交流与互动联系,促进科技创新规模化、集群化和产业化发展。政府要有效介入政产学研协同创新项目,对研发过程中涉及的相关知识产权要促成相应的政府代购、政府授权机制,对取得的研究成果建立政府采购创新自主产品制度,对符合先进技术发展方向、具有良好市场潜力的技术产品建立政府全额采购或按比例采购的机制,减少项目在研发过程中遇到的阻碍,缩小技术开发与转发的周期。

(三)完善政产学研科技中介服务体系

首先,政府和科技管理部门应完善促进和规范科技中介服务机构发展的政策法规体系,理顺政府与科技中介机构的关系,明确各类机构的法律地位、权利义务,形成法律定位清晰、政策扶持到位、管理监督完善、市场竞争平等的发展环境。其次,充分发挥政府的协调功能,建立相对统一的上海市科技中介服务平台,将各部门、各单位所积累的科技资源纳入全市科技公共服务平台,形成跨部门、跨学科、多层次、全方位的上海科学数据共享体系,解决过去各业务部门分散建设的问题,避免低水平的重复建设和信息资源的浪费。并采用行政手段和市场化相结合的方法,加快政产学研创新互动平台、信息交流平台、人才共享平台和资金扶持平台的建设,注重科技中介服务机构之间以及机构内部之间的联合互动,同时加强对科技中介机构的过程监管,出台相应的淘汰机制,提高上海科技中介服务体系的整体服务效率。最后,加快科技中介服务市场的培育和发展。一是积极鼓励上海科技创新中心建设中急需的知识产权、信息、管理认证咨询以及资信评估等中介机构的发展;二是引导和组织专业的技术力量扩充到科技中介服务机构人员中,加快专业化科技中介机构与经纪人队伍培养与建设,提高中介服务机构人员素质;三是形成若干个在国内乃至国际有一定知名度的科技中介机构,将龙头科技中介机构做大做强,以此带动上海科技中介机构整体服务水平的提高。

(四)打造国际化政产学研创新网络

上海在推进具有全球影响力的科技创新中心建设中要成为综合性、开放型科技创新中心和全球创新网络的重要枢纽。与之相适应的是上海政产学研协同创新也应是开放性、国际性的,在定位上应具有国际视野,体制机制上符合国际惯例,技术创新上紧盯国际前沿。因此,上海政产学研协同创新一定要打破地域界限,不仅在长三角和全国范围内整合协同创新的资源,更应将政产学研协同创新的眼光扩展到全球范围,与西方著名的大学和科研机构开展合作,实现全球科研力量与资源的整合,吸引国外知名企业的全球创新网络布局上海,打造国际化、开放性的政产学研创新网络。

[1]洪银兴.产学研协同创新的经济学分析[J].经济科学,2014(1):56-64.

[2]关志民,吴浩,陶瑾,等.产学研合作中政府支持作用与成功因素的探索性研究[J].科技进步与对策,2014(1):1-6.

[3]杜兰英,陈鑫.政产学研用协同创新机理与模式研究:以中小企业为例[J].科技进步与对策,2012(22):103-107.

[4]满海雁,陈明.论政府在“政产学研”战略联盟中的角色定位与功效发挥[J].科技管理研究,2011(11):17-20.

[5]胡冬雪,陈强.促进我国产学研合作的法律对策研究[J].中国软科学,2013(2):154-174.

[6]王玲,张义芳,武夷山.日本官产学研合作之探究[J].世界科技研究与发展,2006(28):91-95,90.

[7]高慧英.香港应用科技研究院:开启与广东省官产学研合作的新篇章[J].广东科技,2011(7):26-29.

[8]李梅芳,刘国新,刘璐.企业与高校对产学研合作模式选择的比较研究[J].科研管理,2012(9):154-160.

[9]王涛涛.日本技术先进首都圈地区产学研合作机制研究[J].现代教育科学,2013(1):170-175.

[10]邱宣.深港区域创新体系研究 [D].长春:吉林大学,2011.

(编辑:徐永生)

On Collaboration and Innovation of Government-Industry-University-Research in Shanghai

LI Yao-ting

(Minhang Party School of District Committee of the CPC,Shang hai 201100,China)

Depending on its collaboration and innovation system of government-industry-university-research and bringing into full play the advantages of all these parties concerned,Shanghai is building itself into the technology and innovation center with global influence.The parties involved collaborate in activities of industrial innovation and of industrialization of achievements of science and technology,making every effort to turn Shanghai into one of global sources of science,technology and industry.This paper reviews Shanghai’s development process of collaboration and innovation system of government-industry-university-research in the last thirty years,and analyses the bottleneck Shanghai is confronted with by referring to the experience of Tokyo and Hong Kong.It also gives countermeasures and suggestions.

government-industry-university-research;collaboration and innovation;advanced experience

G 521

A

1671-4806(2017)02-0068-06

2016-12-05

2015年上海市党校(行政学院)系统青年课题“经济新常态下上海传统制造业转型升级能力评价与优化路径研究”

李瑶亭(1981—),女,山东烟台人,讲师,博士,研究方向为产业经济学。