汉代含“银灰亮”钱币的锈蚀产物

2017-05-09贾松,刘成

贾 松,刘 成

(1. 西北大学 化学与材料科学学院,西安 710127; 2. 西北大学 文化遗产学院,西安 710069)

汉代含“银灰亮”钱币的锈蚀产物

贾 松1,刘 成2

(1. 西北大学 化学与材料科学学院,西安 710127; 2. 西北大学 文化遗产学院,西安 710069)

采用超景深三维显微镜和扫描电镜(SEM)对汉代含“银灰亮”钱币锈蚀产物进行显微观察,并通过电子能谱、X射线粉末衍射和X射线荧光光谱等手段,对钱币本体、银灰亮层及其他锈蚀产物进行了研究,利用离子色谱法对钱币的包裹土进行了分析。确定钱币表面的锈蚀物主要为Cu2S(银灰色)、Cu2O(红褐色)、Cu2(OH)2CO3(绿色)和PbCO3(白色),探讨了含银灰亮钱币锈蚀结构的形成机理。

汉代钱币;银灰亮光泽;锈蚀结构;形成机理

汉代钱币主要有半两和五铢两大类[1],在整理钱币的过程中,发现许多西汉五铢钱、少量半两钱以及新朝小泉直一、大泉五十等钱币锈蚀结构较为特殊,钱币外表面包裹着一层较为均匀致密的银灰色有金属光泽的锈蚀层,在银灰色层的上方部分区域有一层红褐色锈蚀,最外层为绿色锈蚀物。目前关于汉代钱币的研究较多,戴志强等[1]对汉代钱币本体合金进行了大量的分析,结果表明:这些钱币皆为铜锡铅三元合金,汉代半两和五铢并无严格配比,其合金成分的变化很大。和玲等[2]对汉代钟官铸币遗址的五铢钱的锈蚀情况进行了分析,结果显示五铢钱币表面的腐蚀产物以多种形式附着在钱币表面上,主要为Cu2(OH)3Cl、Cu3(CO3)2(OH)2及Cu2(OH)2CO3。由此可见,有关两汉时期青铜钱币合金成分及锈蚀物的分析已有较为丰富的成果,但对汉代含银灰亮钱币锈蚀结构特征的分析较少,除本课题组对含银灰亮钱币的银灰亮层进行过形成机理初步探析外[3],并未见其他文献报道。因此,本工作利用扫描电镜-电子能谱(SEM-EDS)、X射线衍射(XRD)、X荧光光谱(XRF)等方法对钱币锈蚀层及本体结构进行了更系统地分析,以期为此类钱币的保护提供参考。

1 试验

1.1 样品及预处理

在众多汉代钱币中选取了三枚具有代表性的含银灰亮的钱币(两枚西汉五铢,一枚新朝小泉直一)作为试样,将它们分别编号为1、2、3。为了更好地观察钱币表面锈蚀结构,先用手术刀刮去钱币表面的土层,并将其收集起来供测试使用,将试样置于盛有30 mL蒸馏水的烧杯中,利用超声波振荡清洗5 min,常温下风干进一步除去其表面包裹的土层。

1.2 试验方法

超景深三维显微镜分析采用日本浩视公司KH7700超景深三维视频显微系统。SEM-EDS分析采用捷克TESCAN公司VEGA-3XMU型扫描电镜-能谱分析仪。采用日本株式会社理学公司Smartlab 型X射线衍射仪,测试钱币表面锈蚀物(用刀片刮下后进行测试),工作条件为CuKα,辐射电压为40 kV,电流为150 mA。扫描角度范围(2θ)为5°~90°,量程为3 000计数/min。采用德国Bruker公司ARTAX400型可移动微区X荧光光谱仪对钱币表面锈蚀物进行分析,试验条件为:X光管管压50 kV,管流600 μA。每个样品上打3个点,然后求其平均值。采用美国戴安ICS-1100离子色谱仪分析钱币包裹土的理化性质。采用国家标准方法NY-T 1377-2007测量土壤的pH。

2 结果与讨论

2.1 超景深三维显微图像分析

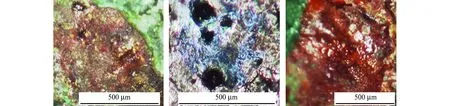

由图1和图2可见,1号样品锈蚀较为严重,表面大部分区域被脓包状锈蚀物覆盖并呈现出三层的锈蚀结构,即表层为绿色和白色锈蚀物,中间层为红褐色锈蚀物,最里层为银灰色锈蚀物;2号样品保存相对较好,表面除银灰亮锈蚀层外并无其他锈蚀物,但钱币表面有很多小孔;3号样品锈蚀结构和1号样品类似。为了更直观地观察锈蚀结构,对1号样品的断面进行了显微分析,可以很明显地看到其三层锈蚀结构(绿锈-红锈-银灰亮层),见图3,此外,还发现钱币内部部分区域已经完全矿化,呈现红褐色。

(a) 1号,正面(b) 1号,反面(c) 2号,正面

(d) 2号,反面(e) 3号,正面(f) 3号,反面图1 3种试样正、反面宏观形貌Fig. 1 Front (a,c,e) and back (b,d,f) macro morphology of samples

(a) 1号 (b) 2号 (c) 3号图2 3种试样表面微观形貌Fig. 2 Micro morphology of 3 samples

2.2 扫描电镜-电子能谱分析

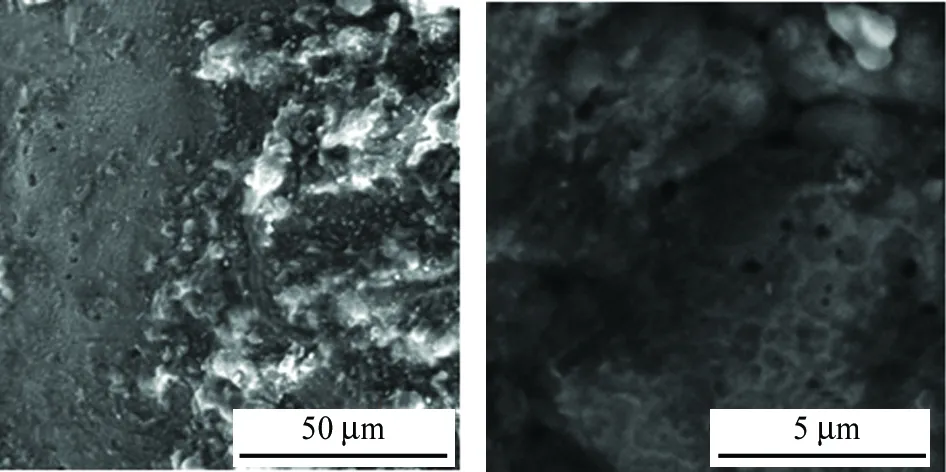

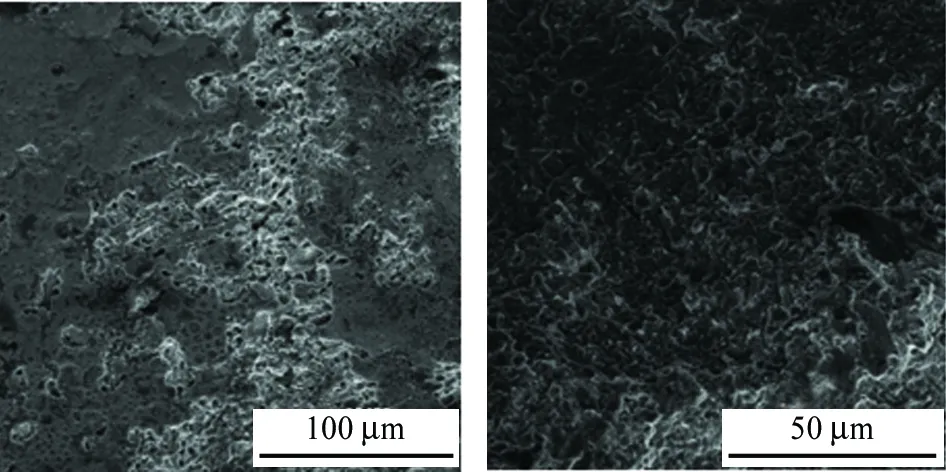

由图4可见,绿锈呈现蜡状覆盖在钱币表面,红锈呈现块状且有较明显的空隙,银灰亮层呈现颗粒状,从图4(c)中可以看到紧密排列的晶粒,从钱币的纵截面分析图可以看出钱币内部已经矿化,有明显的孔洞,从外观来看与红锈类似。3种试样表面锈层的EDS分析结果见表1。

由表1可见,绿锈主要是由铜、铅、碳、氧四种元素构成的化合物,铜的质量分数仅为20%~30%,相对本体来说有了很明显的下降。锡甚至未能测出,说明外层腐蚀非常严重,锡、铜元素部分迁移到土壤中流失[4]。红锈主要也是由这四种元素构成的,同时也可以看到氯的质量分数为2%~3%,相对其他锈蚀层有较明显的增大。银灰亮层主要由铜、氧、硫三种元素构成,银灰亮层中铜含量相对损失较少,且硫质量分数约为15%,说明形成了某些含硫的化合物。钱币的截面分析结果显示钱币内部也有了氧、碳、氯三种元素,与钱币本体相比元素含量发生较大的变化,说明在钱币内的部分区域也发生了锈蚀。

图3 1号试样的截面形貌Fig. 3 Cross section morphology of sample 1

(a) 绿锈 (b) 红锈

(c) 银灰亮层 (d) 纵截面图4 绿锈、红锈、银灰亮层及纵截面形貌Fig. 4 SEM morphology of corrosion features on ancient coin green layer (a), red layer (b), silver-grey layer (c) and longitudinal section (d)

2.3 X射线衍射分析

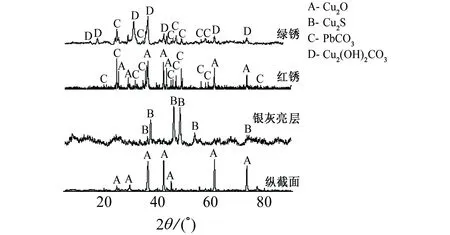

由图5可见,钱币上绿白锈层的主要成分为Cu2(OH)2CO3和PbCO3,红锈的主要成分为Cu2O,同时可以检测到PbCO3,这是由于铅在青铜器中以孤立相存在,不与铜、锡结成固溶体,因此铅的腐蚀产物在两种锈层中均可测得,银灰亮层的主要成分为Cu2S,钱币纵截面锈蚀物主要成分为Cu2O。

图5 钱币各锈层XRD图Fig. 5 XRD patters of the coin′s rust layers

2.4 本体结构的X荧光光谱分析

由表2可见,这三枚钱币的主要组成元素为铜、锡、铅,且三枚钱币的锡、铅含量差异较大。1号样品铅的质量分数高达16.02%,2号样品的仅为2.25%,相反2号样品锡的质量分数达到17.83%,1号样品的为3.65%。3号样品中锡、铅含量则比较平均,和文献报道相比成分并无明显差异[5],说明此种特殊锈蚀结构的形成和钱币本体成分无必然联系。此外1号和3号钱币中均检测到一定含量的锑,据《汉书·食货志》记载:“王莽居摄,变汉制,铸作钱币均用铜,淆以连锡”,由此可知中国对锑的利用很早,当时不叫锑,而称“连锡”。三枚钱币中还含有微量的铁、铝、砷、磷、硫。

表2 钱币本体的XRF分析结果Tab. 2 XRF results of coin body %

2.5 钱币包裹土的成分分析

由表3可见,钱币包裹土呈中性,土壤pH为7.13,主要含有SO42-、Cl-、HCO3-三种阴离子。

表3 钱币包裹土的成分分析结果Tab. 3 Chemical compesition of the soil mg/kg

3 锈蚀结构形成机理分析

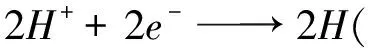

银灰亮薄膜形成机理:银灰亮薄膜主要成分为Cu2S,经离子色谱法检测发现土壤中的硫源仅有SO42-,因此土壤中可能发生了某种化学反应将SO42-还原成了S2-。土壤中普遍存在着一种厌氧型细菌硫酸盐还原菌,它存在的最适应pH为6.5-8.0,最适应温度约为30 ℃[5-8],而汉代钱币深埋于地下满足无氧的要求,钱币包裹土的pH为7.13也是细菌存在的最适值。在无氧条件下,硫酸盐还原菌利用乳酸或丙酮酸等其他细菌的发酵产物为能源和供氢体,以土壤中的SO42-为最终电子受体,发生如下反应[9],见式(1):

2CH3CHOHCOOH+SO42-+4ADP+

将土壤中的SO42-转变成S2-,为Cu2S薄膜的形成提供了可能,因此笔者推测银灰亮薄膜的形成与硫酸盐还原菌有关,见式(2)~(5):

红色锈蚀层形成机理:EDS和XRD分析结果显示红色锈层成分主要为Cu2O,俗称“枣皮红”,是青铜器表面的一种十分常见的锈蚀层,用刀片刮开红色锈层仍可以看到不太完整的银灰亮层。Cu2S不易发生化学反应生成其他物质,但是通过超景深三维显微镜和SEM观察,发现Cu2S薄膜表面有很多缺陷和孔洞,为钱币进一步发生腐蚀提供了条件。EDS分析结果表明,各枚钱币的红锈层中均含有一定量的Cl-,可推测其形成机理,见式(6)~(8)。

绿色锈蚀层形成机理:部分红锈的表面有一层绿色和白色混合锈,该锈一般呈现脓包状,EDS和XRD分析结果显示该混合锈层主要成分为Cu2(OH)2CO3(绿色)和PbCO3(白色)。该锈层的下方一般都伴随着Cu2O层的存在,表明Cu2O在周围介质的作用下继续发生化学反应,生成绿锈。其形成机理见式(9):

由于三枚钱币中均为铜、锡、铅三元合金,铅在青铜器中往往以球状或颗粒状等形态沿枝晶分布,以孤立相存在,不与铜、锡结成固溶体。当青铜器埋于地下后,由于环境中的H2O、CO2、O2以及硫酸盐、微生物、细菌等的作用,孤立的铅比较容易被腐蚀,从而使得器物表面呈现富铅锈蚀产物,因此白色锈蚀物PbCO3形成机理,见式(10)~(11):

钱币内部矿化机理:钱币内部锈层的EDS和XRD分析结果表明,钱币内部形成的腐蚀物主要成分和红锈类似,主要为Cu2O,钱币内部发生矿化的主要原因是钱币表面有许多小孔,这些小孔内会形成缺氧区域,由于这些小孔的毛细作用和表面吸附作用,小孔内极易聚集水分,水分的聚集会使这些区域更容易发生电化学腐蚀。由于小孔内的缺氧环境和土壤中Cl-的存在会发生反应,孔内的H+含量不断增加,使得腐蚀不断向纵深处进行,而腐蚀产物向外堆积,这也是钱币表面脓包状锈蚀物的形成原因[10]。

综上所述,钱币的锈蚀程度主要取决于钱币埋藏环境的湿润程度和土壤中Cl-的含量[11]。即钱币埋藏环境越湿润,土壤中Cl-含量越高,钱币的小孔腐蚀越严重。钱币表面的银灰亮层对土壤中的化学腐蚀有一定的抵御作用,但由于银灰亮层存在缺陷(不完全覆盖)及钱币本体存在小孔,对于电化学腐蚀的缓蚀效果并不理想。

4 结论

(1) 钱币表面锈蚀物为三层结构,从内到外依次为银灰亮层,主要成分为Cu2S;红锈层,主要成分Cu2O;绿白锈层,主要成分为Cu2(OH)2CO3和PbCO3。

(2) 钱币本体成分主要为铜、锡、铅三元合金,含量与文献报道基本一致。

(3) 钱币表面银灰亮层形成主要是因为土壤中硫酸盐还原菌的作用,钱币内部部分矿化主要是因为小孔腐蚀。

[1] 戴志强,周卫荣,樊祥禧. 满城汉墓出土五铢钱的成分检测及有关问题的思索[J]. 中国钱币,1991(2):12-19.

[2] 和玲,姜宝莲,甄刚,等. 汉代五铢钱币腐蚀特性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报,2007,27(5):303-308.

[3] 孙杰,刘成. 西汉五铢钱银灰亮的形成机理初探[J]. 四川文物,2002(4):102-105.

[4] 黄宗玉,廖灵敏. 秦始皇兵马俑坑出土青铜兵器的锈蚀形态和特征[J]. 腐蚀与防护,2011,32(2):75-77.

[5] 穆艺,罗武干. 申明铺遗址出土两汉钱币的成分与金相分析[J]. 中国钱币,2011(3):22-26.

[6] KOSECA T,QIN Z,CHEN J,et al. Copper corrosion in bentonite/saline groundwater solution:effects of solution and bentonite chemistry[J]. Corrosion Science,2015(90):248-258.

[7] CHEN S Q,WANG P,ZHANG D. Corrosion behavior of copper under biofilm of sulfate-reducing bacteria[J]. Corrosion Science,2014(87):407-415.

[8] MASARU Y,FUMINORI S,HARUHIAA M. Possibility of bacteria-induced corrosion of ancient bronze mirrors found in ground[J]. Materials Transactions,2003,44(2):268-276.

[9] 任南琪,马放. 污染控制微生物学[M]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2007.

[10] HE L,LIANG J Y,ZHAO X,et al. Corrosion behavior and morphological features of archeological bronze coins from ancient china[J]. Microchemical Journal,2011(99):203-212.

[11] 冯绍彬,胡芳红,冯丽婷. 青铜器腐蚀研究现状[J]. 腐蚀与防护,2009,30(1):7-10.

Rust Layers on Han Dynasty Coins with “Bright-Silver-Grey” Luster

JIA Song1, LIU Cheng2

(1. School of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi′an 710127, China; 2. School of Cultural and Heritage, Northwest University, Xi′an 710069, China)

Ultra-depth three-dimensional microscopy, scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray analysis, X-ray fluorescence as well as X-ray diffraction were used to investiguate the corrosion products of ancient coins and soil on the surface of coins. The results revealed that the corrosion products mainly consisted of Cu2S (silver-grey), Cu2O (red), Cu2(OH)2CO3(green) and PbCO3(white). The mechanism of structure formation for the coins containing silver-grey corrosion products discussed.

bronze coin in Han dynasty; bright-silver-grey luster; rust structure; formation mechanism

10.11973/fsyfh-201701017

2016-07-20

刘 成(1964-),副教授,硕士,从事文物保护、科技考古的研究,029-88302337,348909588@qq.com

TG172.4

A

1005-748X(2017)01-0073-05