《雁塔圣教序记》与《怀仁集王羲之圣教序》的碑文辨

2017-05-08张东华

■ 张东华

《雁塔圣教序记》与《怀仁集王羲之圣教序》的碑文辨

■ 张东华

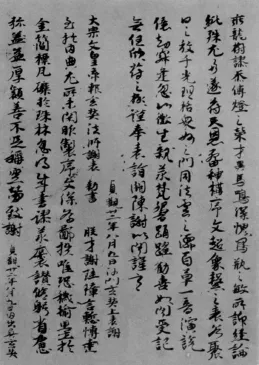

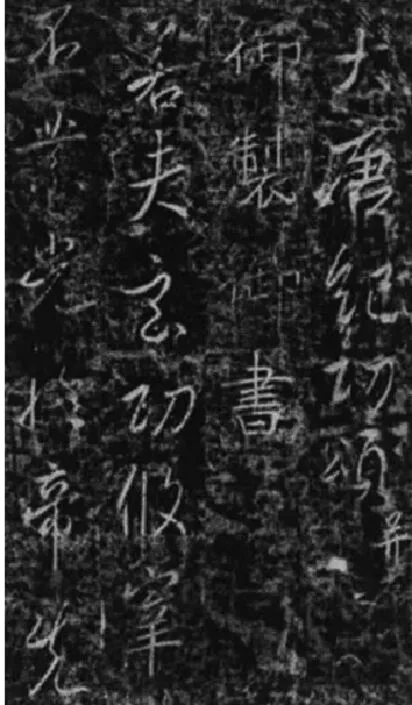

贞观廿二年(648),玄奘于长安弘福寺道场翻译出《菩萨藏》等经文,二次上表请唐太宗御制三藏圣教序。唐太宗制《大唐三藏圣教序》,时为太子的李治作《述圣记》。贞观廿二年八月五日,玄奘分别给唐太宗和李治致《谢御制三藏圣教序表》和《谢皇太子圣教序述启》。八月九日,唐太宗与李治分别回《答玄奘谢御制三藏序敕》与《答玄奘谢启书》。(见图1)

据《大慈恩寺三藏法师传》(见图2)记述:“自二圣序文出后,王公百辟法俗,黎庶手舞足蹈,欢咏成音,内外揄扬,曾未浃辰而周六合。慈云再荫,慧日重明。归依之徒,波回雾委。所谓上之化下,犹风之靡草,其斯之谓乎!如来所以法付国王良为此也。特弘福寺寺主圆定及京城僧等请镌二序文于金石藏之寺宇。帝可之。后寺僧怀仁等及鸠集晋右军将军王羲之勒于碑石焉。”

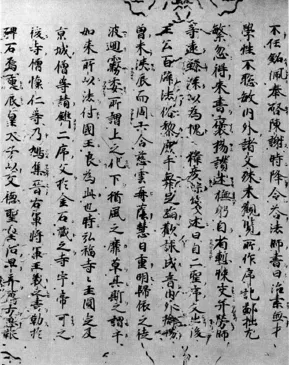

弘福寺立碑虽得唐太宗的许可,但集字过程的艰辛及耗时远超所有人的预期。贞观廿三年,唐太宗就去世了。按《怀仁集王羲之圣教序》所标识的 “贞观廿二年八月三日内出”,(见图3)可确认其文作于648年无疑。这与玄奘所记的日期仅有几天的误差,倒无伤大雅。而此碑立于 “咸亨三年十二月八日”,(见图4)即672年。因此,此碑问世前后耗时二十四年又三个月多。

即位不久的唐高宗李治有点儿迫不及待了,遂命时任尚书右仆射的褚遂良书后立碑。褚遂良所书的《雁塔圣教序记》碑问世于永徽四年(653)。比《怀仁集王羲之圣教序》早诞生了十九年。

同在唐高宗统治时期建成的,还有龙朔三年(663)依《雁塔圣教序》摹刻而成的《同州圣教序》碑,(见图5)以及显庆二年(657)王行满所书的《招提寺圣教序》。(见图6)《圣教序》四碑,《怀仁集王羲之圣教序》最先着手,最后面世。这足以证明,怀仁在集字工程中了承受了非常人可想像的压力与耐力。单凭他倾注其中的精益求精与持之以恒的精神,就足以令人肃然起敬了!换句话说,《怀仁集王羲之圣教序》是呕心沥血之作,丝毫没有过誉之嫌。可以说,《怀仁集王羲之圣教序》树立起集字的典范,其成就与价值无可匹敌者。《同州圣教序》《招提寺圣教序》不在本文探讨范围内。仅就《雁塔圣教序记》与《集王羲之圣教序》碑文作些辨别。

首先,它们在制式上的差异非常明显。

《雁塔圣教序》二方分立:左方为唐太宗的《大唐三藏圣教之序》,隶书题额分二行,(见图7)与碑文一致,从右到左竖排,碑文21行,满行42字;右方为唐高宗的《大唐三藏圣教序记》,篆书题额分二行,(见图8)与碑文一致,从左到右竖排,碑文20行,满行40字。

前方碑,褚遂良署官衔为中书令,标明 “永徽四年岁次癸丑十月己卯朔十五日癸巳建”;后方碑,褚遂良署官衔为尚书右仆射,标明 “永徽四年岁次癸丑十二月戊寅朔十日丁亥建”。从贞观廿二年(648)九月到被左迁的永徽元年(650)十一月,褚遂良任中书令;而其任尚书右仆射是从永徽四年(653)九月至再次左迁的永徽六年(655)九月。虽然这两方碑建立时,褚遂良官居尚书右仆射,但他仍坚持在唐太宗的序碑署上旧职中书令。究其主要原因,当是《圣教序记》唯此两碑分立并立,而唐太宗在位时,褚遂良确任职中书令,以之寄寓追思故主,合情合理。

《集王羲之圣教序》一方,碑文30行,满行86字左右不等。内容除了唐太宗的序和唐高宗的记外,还收录唐太宗的答敕和唐高宗的笺答各一,另增玄奘所译的心经。五文各另起行成段。最后不仅将参与润色的诸大臣罗列出来:“太子太傅尚书左仆射燕国公于志宁、中书令南阳县开国男来济、礼部尚书高阳县开国男许敬宗、守黄门侍郎兼左庶子薛元超、守中书侍郎兼右庶子李义府等奉敕润色。”而且把勒石的文林郎诸葛神力和镌字的武骑尉朱静藏一并附上。所以,行书《集王羲之圣教序》的内容杂全,而楷书《雁塔圣教序记》则显得纯粹。除此之外,二碑主体相同部分的文字差异,往往被忽视,可能觉得没什么大不同。当仔细辨析相同主体部分的序与记后,我们还是能找出不少文字上的差异。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

(一)避讳字

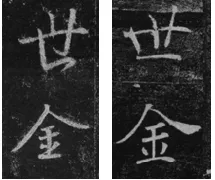

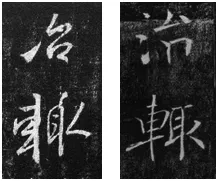

为避唐太宗李世民与唐高宗李治的讳,文中三个 “世”字,皆采用 “廿”部缺末笔法。但 “治”字,褚遂良统一用缺末笔法,而释怀仁则将三点水偏旁删掉前二点,仅留第三点。对 “民”字,释怀仁把戈勾后半部截去,褚遂良则用 “人”字代替。(图10-图14)

图10

图11

图12

图13

图14

(二)异体字

1一点之差的异体字

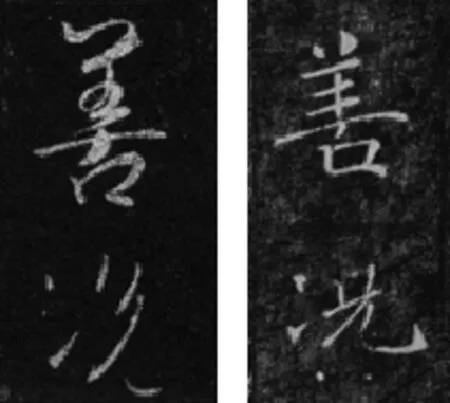

(1)况

三个 “况”字,怀仁都同以二点水为偏旁,褚遂良其中一字则用三点水。(图15-图17)

图15

图16

图17

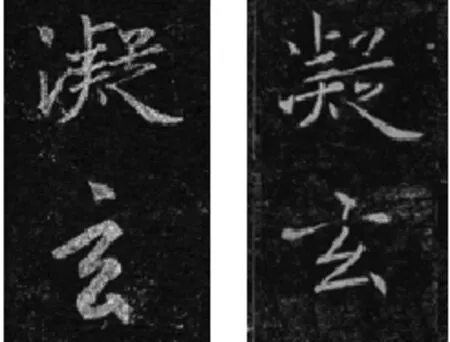

(2)凝

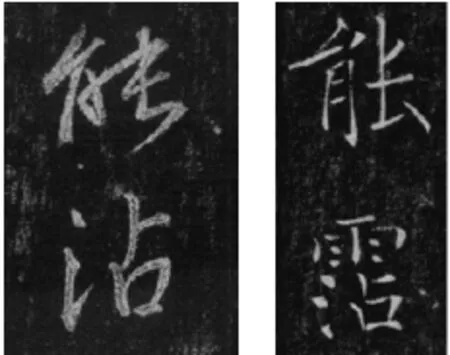

四个 “凝”字,怀仁皆用三点水为偏旁,而褚遂良均以二点水为偏旁。(图18-图21)

图18

图19

图20

图21

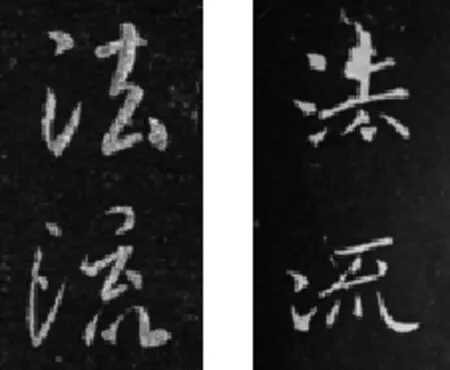

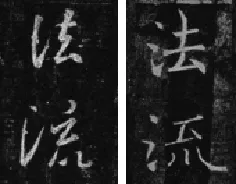

(3)流

八个 “流”字,褚遂良都少右部上方点,而怀仁时而有点,时而无点。(图22-图29)

图22

图23

图24

图25

图26

图27

图28

图29

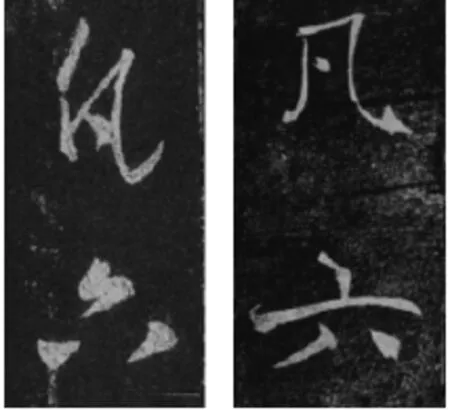

(4)凡

三个 “凡”字,怀仁都比褚遂良于起笔处多一长撇点。(图30-图32)

图30

图31

图32

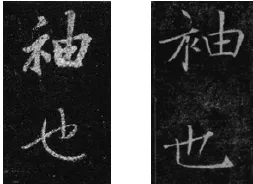

(5)袖(图33)(6)餐(图34) (7)洁(图35)

图33

图34

图35

(二)左偏旁之差的异体字

(1)析(图36)

图36

(2)杖(图37)

图37

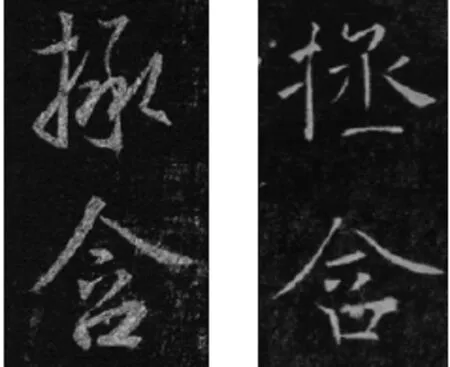

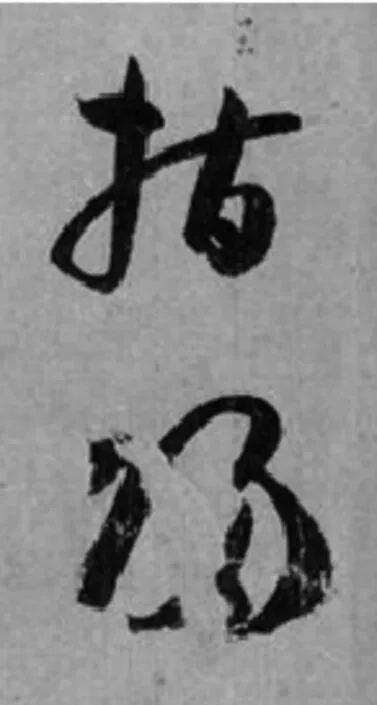

(3)扬(图38-图40)

图38

图39

图40

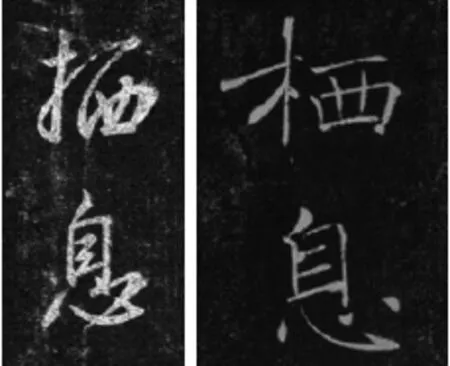

(4)拱(图 41)(5)栖(图42-图43 )

图41

图42

图43

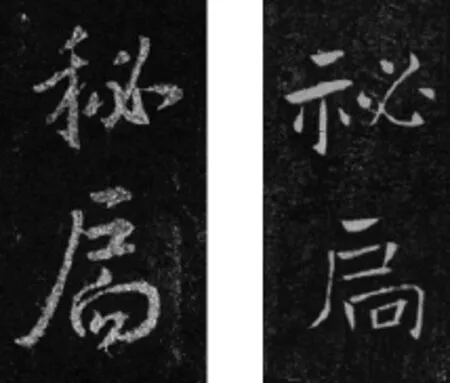

(6)秘(图44)

图44

(7)耨(图45)

图45

(8)体

二个 “体”字,一同,(图46)一异。(图47)

图46

图47

3右部之差的异体字

(1)拯(图48-图49)

图48

图49

(2)拨(图50-图52)

图50

图51

图52

(3)总(图53-图54)

图53

图54

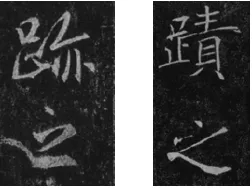

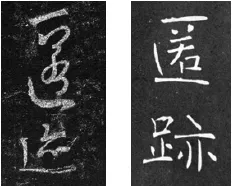

(4) 迹(图55)

图55

(4)躅(图56)

图56

4上部之差的异体字 5内部之差的异体字

(1)策(图57)(1)因(图58)6错位之差的异体字

图57

图58

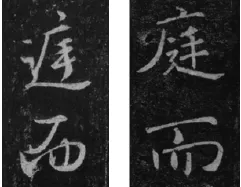

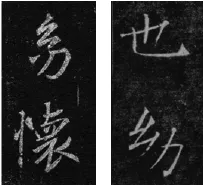

(1)坠(图59)(2)庭图60)(3)幼(图61)

图59

图60

图61

7增删之差的异体字

(1)图(图62)(2)沾(图63)

图62

图63

8简繁体之差的异体字

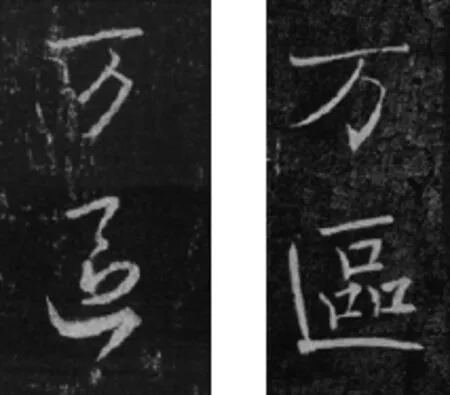

(1)万

四个 “万”字,三字一致(图64-图66),一字不同(图67)。

图64

图65

图66

图67

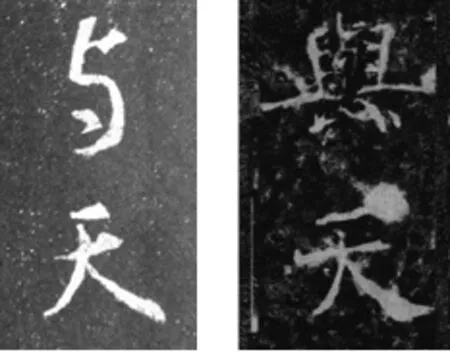

(2)与

三个 “与”字(图68-图70),怀仁均用简体,褚遂良都用繁体。

图68

图69

图70

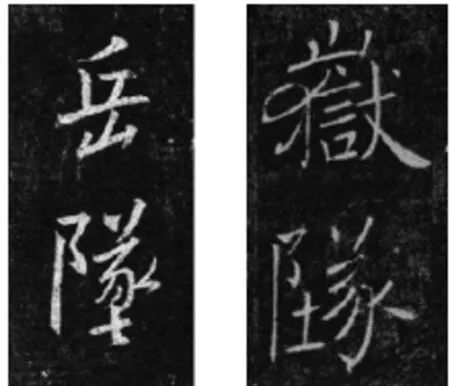

(3)岳(图71)(4)迹(图72)

图71

图72

9杂类的异体字

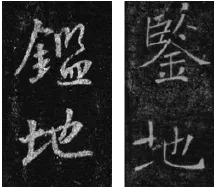

(1)鉴(图73)(2)启(图74)

图73

图74

(二)通假字

(1)“或” 通“惑”

褚遂良二个 “惑”一致,而怀仁将其一使用通假字 “或”。(图75-图76)

图75

图76

(三)特定意义上的相通字

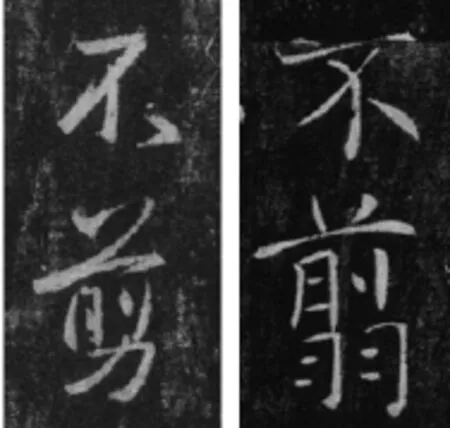

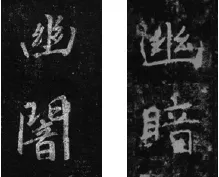

(1)“剪” 同“翦”(图77 )(2)“闇” 同“暗”(图78)

图77

图78

(3)“像” 同“象”

除了 “丽象”的 “象”相同(图82)之外,其它的,怀仁用 “像”字,褚遂良用 “象”字。(图79-图81)

图79

图80

图81

图82

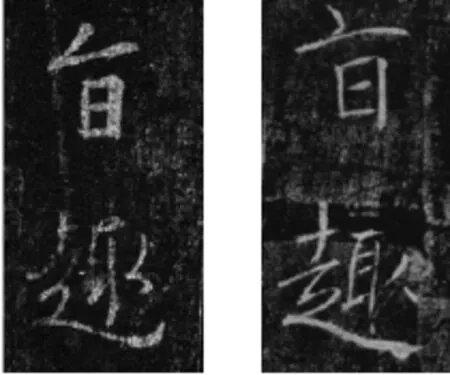

(4)“旨” 同“指”

一不同,(图88)其他同。(图83-图87)

图83

图84

图85

图86

图87

图88

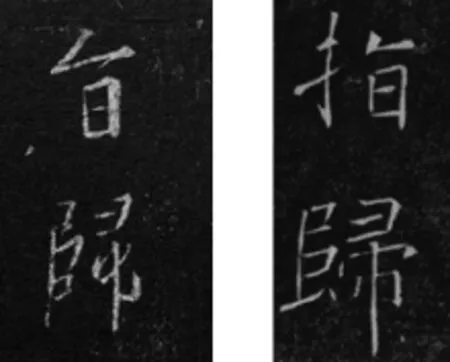

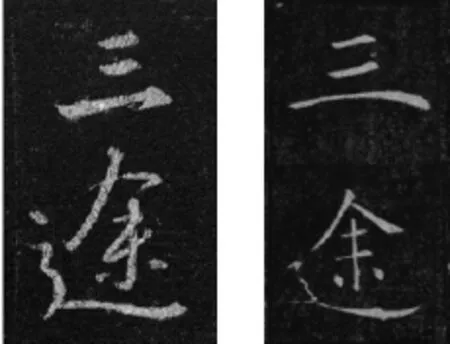

(5)途同塗

三同,(图89-图91)一不同。(图92)

图89

图90

图91

图92

(四)古今字

(1)“耶” 与“邪”(图93)

图93

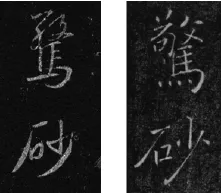

(五)迥异字

二碑文中,共有以下几个形义不同的字。

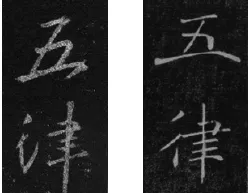

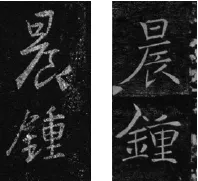

(1)“骛”与 “惊”(图 94)(2)“津”与 “律”(图95)(3)履与理(图96)

图94

图95

图96

(六)一致而存疑字

(1)锺(图97)

图97

根据以上图片对比,稍作些补充说明。

1.有关避讳字的处理,或以同义或近义的他字代替,如褚遂良以 “人”字代 “民”字;或以缺笔示之,如“世”字与 “治”字。究竟要缺哪笔或哪部分,没有统一的标准。仅以同为唐朝的二个例子佐证,或许也能窥出当时的避讳字处理方式:

一是陆柬之书陆机《文赋》,因避李渊与李世民的名讳,“渊”字以水旁代之(图98),“世”字以 “廿”代之。(图99)

图98

图99

二是孙过庭《书谱》,因避李世民的名讳,都将 “世”字以 “代”字代之,如将 “世有《笔阵图》七行”,(图100)“非所传焉,世传羲之《与子敬笔势论》”,(图101)“右军之书世多称习”。(图102)

图100

图101

图102

图103

2.异体字的数量,二碑中远不止所列出的少数。通过造型不同的异体字比较,我们不难发现,多一点或少一点的异体字之别较多;木字旁与提手旁多可相代,如析、杖、扬、拱、栖等字;竹字头与草字头多可相代,如“策” 字。

3.在特写意义上可相通的字,如意为昏暗、愚昧、默默地时,“闇”与 “暗”同;如意为用剪刀铰时,“剪”与 “翦”同;如意为肖像、相貌时,“像”与 “象”同;如意为道路时,“途”与 “塗”同。不过,在李世民的序中,“有像”“像显”“知像”三词,以及 “旨归”一词,褚遂良分别用 “象”字和 “指”代替,无疑更准确些。唐人孙过庭《书谱》所写就是 “指归”。(图103)除此之外,音义形均不同。当回到李世民的序中原文:“然而真教难仰,莫能一其旨(指)归;曲学易遵,耶(邪)正于焉纷纠”,我们还是得支持褚遂良。

4.“骛沙”与 “惊沙”二词意形近,均可。但从骈文的对韵要求,以及从修辞的手法观,“惊沙”比 “骛沙”好些。

“五律”是专有名词,指佛教一大律藏分为五部,称 “五部律”。所以,《怀仁集王羲之圣教序》可能是勒石者或镌字误致,当以褚遂良为正。

是 “履”字还是 “理”字呢?我们还是仍然依据原文来推断。李治的记中说:“词茂道旷,寻之者不究其源;文显义幽,理(履)之者莫测其际。”音近的二字,在文中都作为动词,但 “履”比较精确些。

5.有趣的是,“晨钟久梵,交二音于鹫峰”,在此处的 “钟”字繁体字当以 “鐘”字方是,但二碑却一致用“锺”。估计二字其时可互用。

释怀仁一定是百分百忠实于原文,不敢妄自修改文字。但《怀仁集王羲之圣教序》有于志宁、来济、许敬宗、萨元超、李义甫等诸人奉敕润色,却远远不如褚遂良一人润色水平。看来于志宁等也只是挂个名衔而已,对原文也只字丝毫不敢越雷池一步。随着唐太宗的去世和唐高宗的登基,二碑都将序文标题动了手脚,对原 “大唐三藏圣教序御制”修改为 “大唐太宗文皇帝制三藏圣教序”,将原 “皇太子”修改为 “皇帝”。但《怀仁集王羲之圣教序》对李治的记以《皇帝在春宫述三藏圣记》为题,而褚遂良因二碑分立便以《大唐皇帝述三藏圣教序记》为题,对应《大唐太宗文皇帝制三藏圣教序》为题。褚遂良还谨慎地在李治记后特书:“皇帝在大春宫日制此文。”贞观廿二年八月,时为太子的李治述记是在春宫,可现永徽四年十二月了,这等表述就不准确了。还有,二碑对李治记中的 “伏惟皇帝陛下上玄资福”和 “我皇福臻同二仪之固”二句根本不敢妄动,也留下显得别扭的文句了。

通过上文简介《圣教序》四碑的缘起,再从微观角度上对《雁塔圣教序记》与《怀仁集王羲之圣教序》在序与记上的文字差异进行简要的比较,我们加深了对《圣教序》的了解。

众所周知,李世民父子的书法造诣颇深,分别有撰文并书的《晋祠铭》(图104)和《纪功颂》(图105)传世。

图104

图105

李世民父子在答敕和笺答中表现出难得的谦逊,其后也没有表现出御书圣教序记的欲望。 李世民的序与李治的记,都是文辞华美的骈体文,都对高僧玄奘极尽赞美,对佛道宣扬寄以厚望。在《全唐文》中还有收录李治所作的《三藏圣教后序》,也是一篇优美的骈体文,其篇幅与《述圣记》相差无几,但二者的知名度堪称天壤之别——造成这个落差的原因在于它没有镌刻上碑而已。可见,书法作为孙过庭在《书谱》所称的 “功宣礼乐”功能载体,的确不容小觑,善莫大焉!

尽管怀仁有投唐太宗所好之嫌,但他开创集字入碑的先风,特别是为后世保存了王羲之精美绝伦的书法,便足以名垂千古了。也正因他殚精竭虑对王羲之各字的精挑细选,在耗时绵长的空隙,才有唐高宗急命褚遂良先行推出楷书《圣教序记》的举动。一行一楷的《圣教序》,成为中华书法宝库的不朽丰碑。

作者单位:福建省泉州市农业学校