“A是B之父”隐喻结构的认知研究

2017-05-04徐李洁朱雅婷

徐李洁,朱雅婷

(湖南科技大学外国语学院,湖南湘潭 411201)

“A是B之父”隐喻结构的认知研究

徐李洁,朱雅婷

(湖南科技大学外国语学院,湖南湘潭 411201)

“A是B之父”隐喻结构在汉语中使用广泛,但该结构中目标域“父亲”的隐喻意义不尽相同。“父”字由本义指石斧转指巧用石斧类工具的男子,后来专指父亲。在运用“A是B之父”隐喻结构时,认知主体会有选择地突显源域“父亲”的某一种特征,如创造者、养育者、领导者和保护者等;跨域投射内容往往受目标域本身的限制,认知主体会把在自然界中雄伟的高山比作父亲。受中国传统文化“父者为尊”的影响,认知主体会将对父亲尊敬和崇拜的感情注入到认知图式之中,表达中常用“被誉为”“美誉”等字样。

“A是B之父”;认知图式;隐喻映射

引言

自20世纪70年代始,几乎所有的人文学科领域关于隐喻的研究都在大幅增长,隐喻成为哲学家、语言学家、心理学家和符号学家的兴趣焦点。现代语言学家尤其是认知语言学研究者认为,隐喻不仅仅是传统语言学意义上的修辞现象,更是人类认知世界的一种基本的思维、认知和概念化方式。在日常生活中,人们往往参照自身所熟知的、有形的、具体的概念来认识、思维、经历和对待无形的、难以定义的概念,形成不同概念之间相互关联的认知方式。

本文所探究的“A是B之父”就是这样的一种隐喻结构。“父亲”这一角色在我们生活中是再熟悉不过的概念,认知主体将“父亲”的图式映射到目标域中,如:科幻小说之父——儒勒·凡尔纳、相对论之父——阿尔伯特·爱因斯坦、中国航天之父——钱学森、中国杂交水稻之父——袁隆平,等等。从某种程度上说,“A是B之父”已成为常规的、固定的汉语表达,几乎成为“死喻”(dead metaphor)。但我们发现,人们还在使用这个结构表达新的思想,将“A是B之父”隐喻结构扩展到对其它事物的表达,如“冰川之父——昆仑山”等。

为此,我们认为有必要对“A是B之父”结构的隐喻构建过程和特征进行分析,探究汉语言中“父亲”的认知图式及其隐喻映射方式,为反映语言现实的隐喻理论提供有力的支持,同时加深我们对中华传统文化的认识。本文中“A是B之父”结构也包括“A被称为/誉为B之父”和“被称为/誉为B之父的A”的结构。

一、数据收集和讨论

本文语料来自北京大学中国语言学研究中心(Center for Chinese Linguistics PKU)现代汉语语料库。由于该语料库不是专门的隐喻语料库,因此,需要通过人工将具有隐喻意义的“A是B之父”表达句筛选出来。具体步骤如下:首先,键入关键词“之父”,搜索含有“之父”的所有句子;第二步,剔除“之父”的常规意义句子,即直接表达父子/女关系的句子,确定全部“之父”隐喻表达句;第三步,对筛选出来的隐喻表达句进行分类;最后获得“之父”句子共1 486句,其中常规意义312句,剩余的1 174句都具有隐喻意义。“A是B之父”具有隐喻意义的表达占79%,说明“父”作为隐喻意义在现实生活中使用频率很高。然而这1 174个句子中的“父亲”的隐喻意义是否都相同呢?我们暂且以最明显的方式将这些句子根据目标域性质分为人物、自然物和抽象概念三种类型,见表1。

第一类,目标域为人物:

(1)被称为“美国金融之父”的汉密尔顿继承了莫里斯的金融之路。

(2)作为实证主义的创始人,社会学之父的奥古斯特·孔德却当之无愧。他创立的实证主义学说是西方哲学由近代转入现代的重要标志之一。

(3)美国水稻专家评价袁隆平是世界上第一个成功利用水稻杂种优势的伟大科学家,称他是“世界杂交水稻之父”。

(4)一群群中华白海豚围绕木船追逐嬉戏,喜煞有着“中国大熊猫之父”美誉的北京大学教授潘文石。

第二类,目标域为自然物:

(5)望着祁连山那高耸云端,连绵起伏的姿影,我明白了,祁连山就是这河西大地的生命之父,它那宽阔雄厚的山体是撑起这大地的脊梁。倘若没有这山,这河西就变了样,江河失去了源头,草原没有了屏障,万物失去了命脉。

(6)坐落于新疆帕米尔高原的慕士塔格冰川海拔7 546米,被称为“冰川之父”。

(7)昆仑山号称“国山之祖,冰山之父,长江黄河的源头,神话传说的摇篮”。

第三类,目标域为抽象概念:

(8)马克思十分赞赏的威廉·配第的“劳动是财富之父,土地是财富之母”,已经成为许多领导人的名言。

(9)奋斗是万物之父。——陶行知

表1显示目标域为人物的使用频率最高,占95.99%,说明这是最容易被认知、理解和接受的用法。第二类的目标域为自然物,此处主要是山脉,占3.23%,这一类的表达比第一类少了许多。人们将“父亲”的概念投射到对大自然的认知中。第三类的目标域为抽象事物,只占0.76%,表明该类使用频率非常低。

然而,这种根据目标域性质的分类引发出一些问题:

例句(1)(2)(3)和例句(4)的目标域均为人物,但它们具有相同的隐喻意义吗?如果说,汉密尔顿之所以被誉为“美国金融之父”是因为他创建了美国金融制度,奥古斯特·孔德被称为“社会学之父”是因为他“创立了”社会学的框架和构想,袁隆平被称为“杂交水稻之父”是因为他是世界上第一个育成强优势籼型杂交水稻的人,可我们能说是潘文石教授创造了“中国大熊猫”吗?显然不能。

同理,例句(6)的慕士塔格冰川被称为“冰川之父”,我们能说是因为慕士塔格冰川“创造”了其它的冰川吗?显然不符合事实。

另外,例句(1)—(9)中的“父”能否用“父亲”替代呢?如,有着“中国大熊猫父亲”美誉的北京大学教授潘文石?奋斗是万物的“父亲”?显然不符合汉语表达。这里说的不符合汉语表达,是相对英语而言的。在英语中,“父”和“父亲”都是用“father”,如:Alexander Fleming is the father of penicillin,译成汉语则为“亚历山大·弗莱明是‘盘尼西林之父’”而不是“盘尼西林的父亲”。

这些问题说明,“A是B之父”的结构的隐喻意义是不同的,前面的分类也是不合理的。

二、“A是B之父”结构的隐喻意义构建

我们说“A是B之父”属隐喻结构,是因为这个结构实质上是人们借助“父亲”的概念结构去理解另一个不同的概念领域结构,即实现了跨域映射的隐喻过程。在本节里,我们将对第一节的9个典型例句进行分析,探究该结构的隐喻意义的构建方式和特点,从而使我们更深刻地理解人们的思维过程。

(一)“父亲”认知图式

美国认知心理学家鲁梅尔哈特(D.E Rumelhart)指出:“图式代表一种相互作用的知识结构,涵盖了词汇意义、复杂事件、意识形态等不同层面的知识网络,也就是指人们通过不同途径所积累的各种知识、经验等的集合体。”[1]图式实际上是一种认知模式,它说明人们对新事物的解释和理解依赖于头脑中已经存在的认知方式,输入的新信息必须与这些图式匹配起来才能产生意义。“只要某一情景被理解为是图式所代表的概念,图式就可以对这种情况作出‘解释’。因此,在图式体系内,信息处理就是要找到可以对所有新输入的信息作出解释的图式。如果找到了一套足以解释新信息的图式,也就可以说是‘理解’了新的情景。”[2]可见,图式是人类认知的基石,也为跨域映射奠定了基础。

我们通过“父”字的形义源流和“父亲”在中国传统文化中的地位的分析,建构中国人心目中“父亲”的认知图式。

根据龙仕平[4]的研究,“父”字在古汉语中有不同的意义:(1)甲骨文中的“父”是对父辈的通称,而非专指父亲。(2)父亲。(3)古代对同姓诸侯或诸侯对同姓大夫的称呼。(4)多用于人的名字及对男子的美称。(5)对从事某种行业的人的美称,多指年老者。(6)开始。(7)大。(8)指雄性动物。(9)天。(10)姓。在现代汉语里,“父”字只有父亲、家族或亲戚中的长辈男子、老年男子、男子美称、姓这5个义项[5]。

2“.父亲”的传统地位。《易·说卦》:“乾,天也,故称呼父。坤,地也,故称呼母。”[6]呼“乾”为“父”,可见“父”拥有高高在上的统治地位。《说文解字》:“父,矩也。家長率教者。从又,舉杖。”[7]在许慎的解释中,父为一家之长,举法杖以教子弟,代表权威、力量、秩序和安全。在封建制度下的中国,国家礼法还赋予“父”诸多权利,如家庭财产支配权、家庭内部纠纷仲裁权和惩罚权、对子女的主婚权等,可以说“中国文化传统范式几乎每一种主要关系都可以归结为这种父/子结构,通常所谓的君/臣(‘臣子’之说)、官/民(‘子民’和‘父母官’之说)、师/徒(‘一日为师终身为父’之说)、兄/弟(‘长兄如父’之说)等等,整个社会都是这种父/子结构的衍生体”[8]。

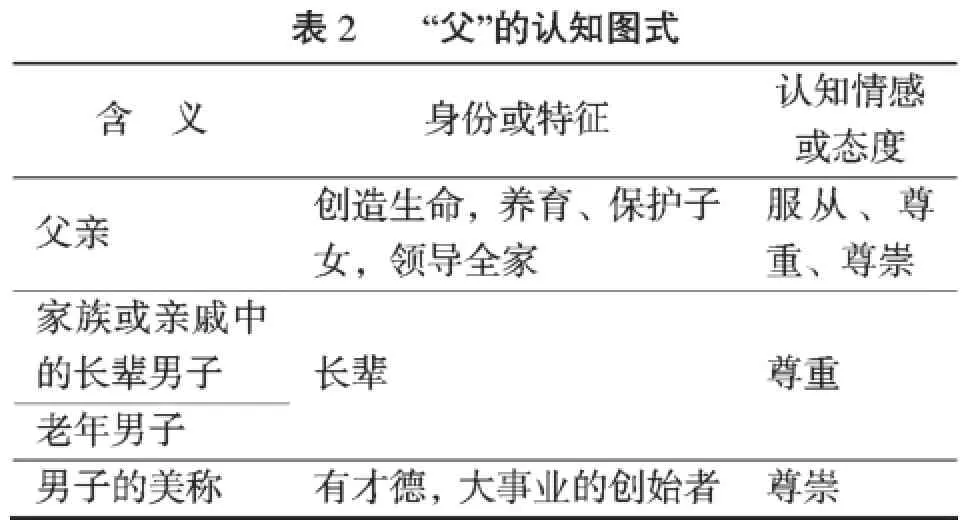

综上所述,石器时代的男性由于是生活资料的主要获得者而得到尊敬,这种尊敬和崇拜在后来长达两千多年的封建社会的父权制度下被高度强化。“父”字在古代汉语和现代汉语中的意义虽有所变化,但都不仅仅指“父亲”“家族或亲属中的长辈男子”,还可以用作美称或尊称,即对老年人的尊称、对有才德的男子的美称。用作尊称或美称亦与“父”字的起源和“父亲”的传统地位有关。“父”的认知图式可参见表2:

(二)父亲图式的认知突显

我们知道,隐喻得以构建的基石是源域与目标域分别所代表的两个事物具有相似性,否则隐喻便难以寓身。然而,这并不意味着两者完全相似。在多半情况下,彼此间的相似性往往仅表现在某一面或某一点上,而且这种相似性的建立,其主要认知手段就是突显。“若没有认知突显,具有彼此绝对差异性的两个事物就不可能依凭相似性的确立而建立彼此的隐喻联系。”[9]在“A是B之父”的隐喻中,认知主体突显父亲的某种特征,将其映射到目标域中,从而建立两个不同领域的隐喻联系。

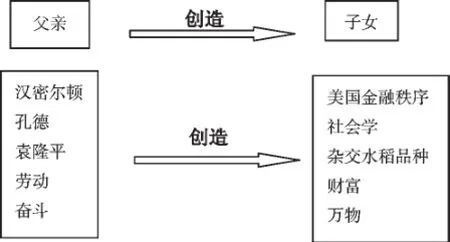

1.突显父亲的创造者特征。作为高等生物的人类,通过有性生殖方式繁殖后代,即精子和卵子受精发育成受精卵,随后在母体子宫胚胎内发育为成熟个体。精子携带有父亲个体的全部基因,在胚胎发育过程中,通过基因复制将自身遗传信息传递给后代。因此,父亲是生命创造者,也就产生了“父亲—创造者”的图式,抽象成为“创造者—被创造物”的关系结构。在使用“A是B之父”时,人们将这一逻辑关系映射到目标域上。

例句(1)中被称为“美国金融之父”的亚历山大·汉密尔顿,是美国的第一任财政部长。1789年他担任财政部长时,战债积累,国库亏空,信用濒临崩溃。他向国会呈交一系列报告,提出了整顿财政与发展经济的纲领性意见。美国按照这个纲领实行了一系列财政政策,使长期积压的债务问题得以解决,重建了美国在国内外的信用,健全了金融体系,建立了一套完备的财政管理制度,国家有了稳定的财政收入,从根本上结束了财政混乱状况,为工商业的发展创造了有利条件。

例句(2)中的社会学之父奥古斯特·孔德是法国著名的哲学家,社会学、实证主义的创始人,在其著作中正式提出“社会学”这一名称并建立起社会学的框架和构想,他创立的实证主义学说是西方哲学由近代转入现代的重要标志之一。

例句(3)中的袁隆平,1964年首次发现了雄性不育株,率先提出了通过培育水稻三系进行杂交的设想,并进行田间实验。1973年,终于突破难关,在世界上第一个育成强优势籼型杂交水稻,1974年和1975年在南方多处试种效果良好,1976年后开始大面积推广。从此,中国成为世界上第一个实现利用水稻杂交优势的国家。

例句(8)“劳动是财富之父”是英国古典政治经济学创始人威廉·配第的名言,威廉·配第认为社会财富的真正来源是土地和劳动,即劳动创造了财富。他是最先提出劳动决定价值的基本原理的人。

例句(9)“奋斗是万物之父”是著名教育家陶行知的话。奋斗就是成功的基础,奋斗可以改变命运。因为有奋斗,所以才有成功,所以才有一切的一切。

以上例句不管目标域是人物还是抽象概念,认知主体都突显了父亲创造者特征,就像父亲创造了子女一样,目标域中的A创造了B。因此,父亲“创造者”隐喻意义可用图1表示。

图1 父亲的“创造者”隐喻意义图式

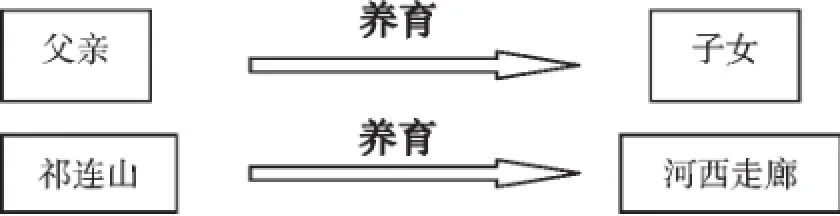

2.突显父亲的养育者特征。父亲是养育子女成长的男性,通过劳动为家庭提供所需生活资料是父亲的责任,也就产生了“父亲—养育者”的图式,抽象成为“养育者—被养育者”的关系结构。在使用“A是B之父”结构时,人们将这一逻辑关系映射到目标域上。

例句(5)中的祁连山脉位于中国青海省东北部与甘肃省西部边境,由多条西北—东南走向的平行山脉和宽谷组成,东西长800公里,南北宽200~400公里,海拔4 000~6 000米,共有冰川3 306条,面积约2 062平方公里。对于祁连山的地理意义,曾有着这样的描述:“东部的祁连山,在来自太平洋季风的吹拂下,是伸进西北干旱区的一座湿岛。没有祁连山,内蒙古的沙漠就会和柴达木盆地的荒漠连成一片,沙漠也许会大大向兰州方向推进。正是有了祁连山,有了极高山上的冰川和山区降雨才发育了一条条河流,才养育了河西走廊,才有了丝绸之路。”[10]

认知主体突显父亲的“养育者”特征,就像“父亲”养育了“子女”一样,祁连山用它的冰川和山区降雨创造了一条条河流,以其丰富的物产资源养育了河西大地上一代又一代人。目标域中A与B具有养育与被养育的逻辑关系,其隐喻意义可用图2表示:

图2 父亲的“养育者”隐喻意义图式

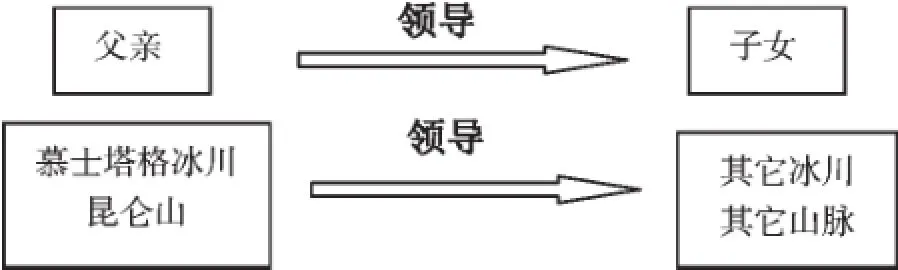

3.突显父亲的领导者特征。在中国传统文化中,“父至尊也”,父亲是尊贵的象征,是权威的象征,在家庭里享有至高无上的管理权。在子女的心目中,父亲是榜样,是引领者,也就产生了“父亲—领导者”的图式,抽象成为“领导者—被领导者”的关系结构。在使用“A是B之父”结构时,认知主体将这逻辑关系映射到目标域上。

例句(6)中的慕士塔格冰川,属西昆仑山脉,与公格尔峰、公格尔九别峰并称帕米尔高原三大高峰。山顶常年积雪形成冰川,山顶冰层厚100~200米,主要冰川有10多条,雄伟壮观。它以高大的身躯,巍然屹立在葱岭之上。因终年积雪,从山脚的卡拉库里湖边看去,该峰就像是像一位须发皆白的老人。

例句(7)的昆仑山高耸挺拔,终年积雪,西起帕米尔高原东部,横贯新疆、西藏,延伸至青海境内,全长约2 500公里,平均海拔5 500~6 000米,宽130~200公里,总面积达50多万平方公里。昆仑山在中华民族的文化史上具有“国山之父”“龙脉之祖”的美誉,是华夏神话传说之摇篮,华夏精神之始源。

慕士塔格冰川和昆仑山均以它们“高大的身躯”位于冰川或山脉之首,就像父亲的“榜样”作用,站在队列的前面,领导着大家前行。认知主体将父亲的“领导者”图式映射到目标域中,突显父亲的领导风范,表达对慕士塔格冰川和昆仑山“高大、雄伟”的敬仰之情和崇拜之情。目标域中A与B是领导与被领导的逻辑关系,其隐喻意义可用图3表示:

图3 父亲的“领导者”隐喻意义图式

目标域“高山”在认知主体心目中容易激起“男性”“威猛”“强大”的联想,所以在描写高山时,汉语里用具有男性形象的“父亲”进行比喻,这也说明,目标域的内在结构决定着源域对它的映射,隐喻的投射方式和内容受目标域本身的限制。

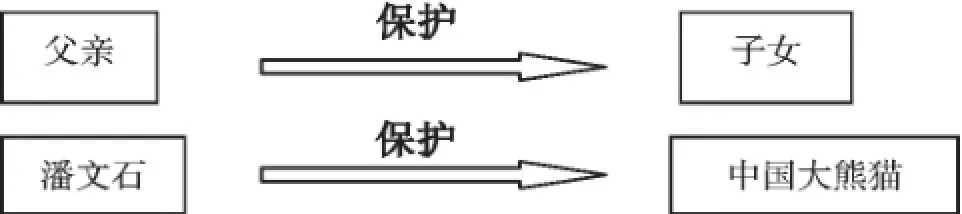

4.突显父亲的保护者特征。作为一家之主的父亲,对子女不仅要履行养育、教育、引领的责任,还要保护子女的人身安全,保证他们在良好的环境下健康成长。在危难时刻,父亲挺身而出,不让子女的身心受到危害。因此,“父亲—保护者”的认知图式逐渐产生,抽象成为“保护者—被保护者”的关系结构。在使用“A是B之父”时,认知主体将这一逻辑关系映射到目标域上。

例句(4)中被称为“中国大熊猫之父”的潘文石,从1980年起在卧龙和秦岭的野地中对野生大熊猫进行了长达17年的研究,深入了解野生大熊猫的生存方式及生存压力,弄清了大熊猫濒临灭绝的真正原因,为国宝大熊猫保存了一片自由安宁的栖息地。关于大熊猫,潘文石创下了许多世界第一:第一次发现了野生大熊猫的社会结构和行为方式、婚配方式;第一次发现了大熊猫的DNA多样性还没有下降到近亲繁殖的程度。1999年,潘文石因在野生动物保护研究工作中的突出成就而获世界野生生命基金会(WWF)颁发的最高奖——鲍尔·盖提(Paul Getty)奖。

潘文石为保护中国大熊猫做出了重大贡献,就像父亲保护子女一样。认知主体将A与B的保护者与被保护者的逻辑关系映射到目标域中,其隐喻意义可用图4表示:

图4 父亲的“保护者”隐喻意义图式

结语

本文运用认知语言学的隐喻理论、认知图式理论和认知突显观阐释“A是B之父”结构的隐喻意义的生成过程,得出如下结论:第一,“A是B之父”隐喻结构中,认知主体在“跨域映射”中强调目标域的某些特征,同时隐藏其它特征,有选择地突显某一种特征。典型例句中分别映射源域“父亲”创造者、养育者、领导者和保护者特征;第二,源域的图式并非能够任意投射到目标域中,其投射方式和内容受目标域本身的限制,如我们对自然界中雄伟的高山会用“父亲”的形象去联想;第三,隐喻的生成和认知会受到文化模式的影响,在中国文化传统里,父者为尊,对父亲的尊敬和崇拜的感情自然会注入到语言表达之中,因此,句中常有“被誉为”“美誉”的表达。

至于“A是B之父”隐喻结构中“父”不能用“父亲”来替代,是因为汉语中“父”与“父亲”的内涵意义有差别。“父”的含义不仅包括“父亲”,还包含对家族或亲属中的长辈男子的称呼、对老年男子的尊称、对有才德男子的美称等意义,其中蕴含对创造者、领导者、养育者、保护者、年长者、美德者的服从、尊重、尊崇等情感色彩。而“父亲”是一个称谓语,作为一个合成词,其语素“亲”指有血统或婚姻关系的人,所以当“父”与“亲”合成一个词时,它仅指直系血统的上一代男性,只用于表达真正意义上的有血统关系的人与人之间的关系上,不会用于表达其它非生命关系上,因此,当“A是B之父”的隐喻结构表达非人类的事物关系时,“父”是不能用“父亲”来替代的。

[1]Rumelhart,D.E.Schemata:The Building Blocks of Cognition[M]//Spiro, R.J.et al.(eds).TheoreticalIssuesinReadingComprehension: PerspectivesfromCognitivePsychology,Linguistics,Artificial IntelligenceandEducation.Hillsdale,NJ:LawrenceErlbaum Associates,1980:33-58.

[2]Rumelhart,D.E.&Ortony,A.The Representation of Knowledge in Memory[M]//Anderson,R.C.et al.(eds).Schooling and the Acquisition of Knowledge.Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1977:112.

[3]郭沫若.中国古代社会研究[M].石家庄:河北教育出版社2000:219.

[4]龙仕平.“父”字本体的嬗变研究[J].乐山师范学院学报,2006(7):62-64.

[5]中国社会科学院研究所词典编辑室.现代汉语词典:第7版[Z].北京:商务印书馆,2016:404,406.

[6]十三经注疏[M].上海:上海古籍出版社,1997:1641.

[7]许慎.说文解字[M].扬州:江苏古籍出版社,2001:458.

[8]杨经建.家族文化与二十世纪中国家族文学的母题形态[M].长沙:岳麓书社,2005:97.

[9]王文斌,熊学亮.认知突显与隐喻相似性[J].外国语,2008(5):46-54.

[10]360百科.祁连山[DB/OL].[2017-01-20].http://baike.so. com/doc/5406123-5643936.html.

(责任编辑:沈红宇)

H14

A

1674-9014(2017)02-0108-05

2016-11-13

湖南省社会科学规划项目“英汉语主观化模式对比研究”(12YBA140);湖南省研究生科学研究创新项目“基于语料库的‘父’‘母’隐喻研究”(CX2016B530)。

徐李洁,女,安徽贵池人,湖南科技大学外国语学院教授,博士,研究方向为认知语言学和语义学;朱雅婷,女,湖南长沙人,湖南科技大学外国语学院硕士生,研究方向为认知语言学。