中国乒乓球运动研究进展及热点评析

——以10种体育类核心期刊为分析样本

2017-05-04李荣芝

钟 飞,李荣芝

中国乒乓球运动研究进展及热点评析

——以10种体育类核心期刊为分析样本

钟 飞,李荣芝*

主要运用文献计量学、数理统计等方法,以2006年至2015年10种体育类核心期刊中有关乒乓球的研究论文为分析样本,从论文数量、科研立项、研究主题等方面进行分析,并对国内外研究进展情况进行了比较,在此基础上还对我国乒乓球运动的未来发展进行了述评和展望。

近十年;乒乓球运动;研究热点

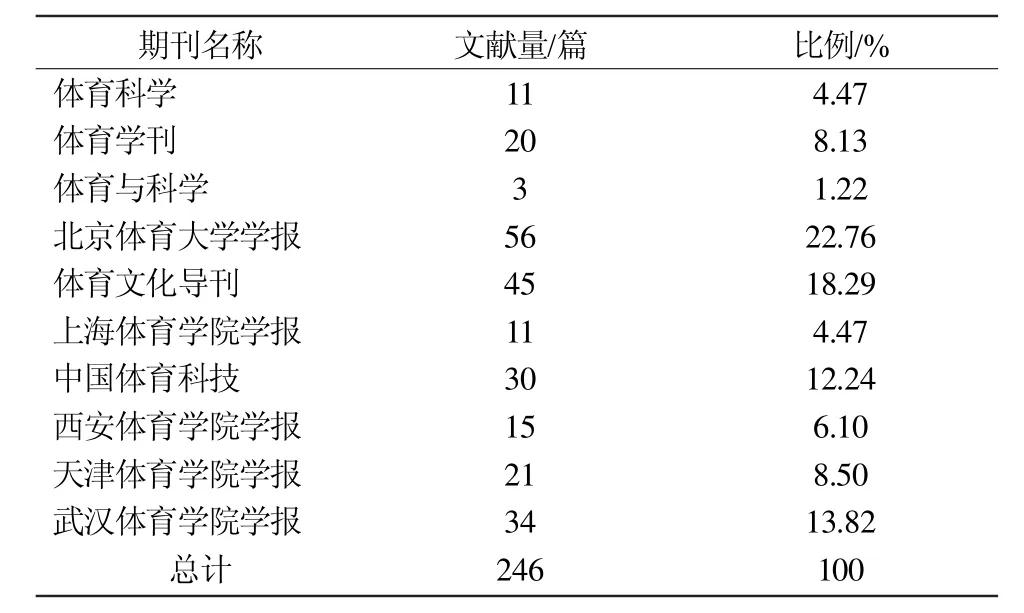

2016 年中国在里约奥运会乒乓球比赛中再一次包揽了全部的 4枚金牌,真正用实力证明了中国乒乓球运动“无敌是多么寂寞”。其实,中国乒乓球运动在实践领域的一枝独秀,与我国乒乓球工作者长期的科研投入息息相关,并诞生了一批优秀的研究成果。鉴于此,笔者以“乒乓球”为检索词在中国期刊网上对2006—2015年 10种体育核心期刊进行检索,通过“关键词”“篇名”等途径进行多重检索,并结合论文阅读进行人工筛选,最后选出 246篇乒乓球论文。虽难免会有论文漏选,但通过多重检索和人工筛选,这些论文在该领域应具有较强的代表性。本文通过收集的论文,对国家自然科学基金、国家社科基金、国家体育总局社科和教育部人文社科基金等资助课题的研究动态进行探讨,就乒乓球研究热点、学术进步与存在不足进行评述,旨在帮助国内学者理清研究思路,为今后乒乓球运动的理论研究蓄能、引航。

1 国内外文献综述

关于乒乓球运动的研究,国内外学者有着议题多元、时间跨度较长、内容较为深入的论述。研究方向主要集中于乒乓球运动的教学与训练、国内外优秀运动员的技战术特点分析、乒乓球运动项目发展、后备人才培养、参与乒乓球运动项目的生理生化特征等,这些研究取向和成果大致反映了国内外乒乓球运动研究的基本特点。

1.1 国内乒乓球研究综述

1.1.1 乒乓球教学与训练的研究

我国乒乓球教学与训练是随着乒乓球项目在我国逐渐普及而发展起来的。因受到其他学科的渗透,乒乓球教学与训练的形式、内容及效果都在不断地产生变化。我国学者徐公仁早在 1981年便从乒乓球运动员的选材、启蒙教学与训练等方面对少儿乒乓球科学化训练进行了探讨[1],佐证了少儿运动员的科学选材、严格的启蒙教学与训练是今后成材的关键因素。此后,关于乒乓球教学与训练的研究更加科学、有效,研究成果更加丰富、多元。

从教学方法及效果的视角来看,核心期刊、硕博士论文中,对分层教学法、念动训练法、目标教学法、自主学习法、多球训练法研究较多。如,高校选项课中采用分层教学的实验研究突出了因材施教、区别对待的教学方法,克服了单一教学模式中的不利因素[2]。有实验研究表明念动训练法在普通高校中使用的效果明显好于传统教学法[3]。在高校教学计划的实施过程中,采用目标教学法,不仅教学质量大幅提高,也能激发学生参与的积极性及兴奋性[4]。也有学者从教学方法个性化和多样化的角度进行研究,表明安排适当时间进行自主性学习后,学生实战能力明显增强[5]。在教学中,学生练习强度及方式对教学效果有极大影响,而采用“单多球结合”教学法对于发展学生力量、速度等素质,提高动作稳定性,形成正确的动力定型效果良好[6]。这些教学方法为增强教学效果提供了较大帮助。但总体而言,这些教学方法短期效果较好,只停留在完成课程任务及实验效果方面,对于促进学生课外参与乒乓球运动,提升兴趣,形成终身锻炼习惯的阐述较为缺乏。

从心理训练的视角看,随着乒乓球训练研究的进一步细化和深入,心理研究逐步受到重视。在第 35届世界乒乓球锦标赛男团决赛中,中国队负于匈牙利队,部分归咎于心理原因。我国学者冯国浩针对大赛提出了诸多训练方法,如自我暗示、自我约束、兴奋转移、调节比赛心理等,并强调了心理训练因人而异的注意事项,初步构建了心理训练模式[7]。在少年乒乓球运动员心理训练方面,王大志观摩了 1994年我国“新兴杯”比赛,并结合多年从业训练经验,重点阐明了少儿运动员的心理特征、行为表现及训练方法,对之后的少儿心理研究有一定的实践价值[8]。1996年陈湛炳等通过访谈、调研等方式,对我国众多优秀乒乓球运动员及“三级训练网”中的部分运动员心理训练方法的成功经验进行了汇总,构建了较为完备的中国乒乓球运动员心理训练方法体系[9]。此外,周映春等以江苏科技大学为例,从理论层面对高校高水平乒乓球运动员心理训练方法进行了研究,归纳出模拟训练、自控训练、意志品质训练、竞争意识训练、自我暗示训练等方法[10]。 整体来看,关于乒乓球运动员心理的研究多采用 “赛前积极引导”“赛中行为表现观察”“赛后深度访谈”的研究范式,并多以描述定性分析为主,理论深度及实证依据明显不足,目前仍无法构建优秀运动员赛中心理测试机制及测量标准。有研究对优秀乒乓球运动员大赛心理进行研究,却未能通过实地监控,量化指标给出数据支撑。

从身体素质训练的视角看,身体素质对乒乓球运动员技术提高及比赛发挥均起到重要作用。朱方婷通过身体素质与比赛成绩的相关性分析,指出专项身体素质与比赛成绩密切相关,并提出了乒乓球运动员应加强专项身体素质的训练[11]。唐建军通过文献梳理,总结了乒乓球专项身体素质训练方法,为之后的身体素质研究提供了借鉴[12]。郭仲熙、张瑛秋等采集了 106位优秀少年运动员、114位青年运动员、831位现役乒乓球运动员的身体素质测试数据,通过主成分分析法确定了握力、侧滑步、3 000 m 3项测试指标的综合身体素质评价指标体系,分析了不同年龄阶段的身体素质特征[13-15]。 研究涉及一般身体素质、专项身体素质的具体内容、训练方法及训练效果等,而专项身体素质的研究居多。

1.1.2 乒乓球技战术的研究

我国关于乒乓球技战术的研究十分丰富,涉及众多优秀男女运动员,研究方法不断创新与变革,研究视角进一步开阔。

从研究对象及赛事看,我国学者主要对国家队主力队员的技战术进行了深入细致的研究,热点对象聚焦马龙、张继科、王皓、许昕、李晓霞、樊振东、丁宁、马琳等,赛事以奥运会、世锦赛、世界杯等重要赛事为主,如李振彪系统分析了第29届北京奥运会上中国乒乓球队技战术使用特征[16],蒋津君分析了莫斯科世界乒乓球锦标赛上中国女子乒乓球运动员技战术使用特征[17],韩冬对比了张继科两次世界杯男单决赛的技战术使用特征[18],均阐明了赛中的优势与不足,为后期针对性训练提供了参考。在技战术分析系统及开发应用上,虞丽娟、王应强、张辉等将人工神经网络技术及数据挖掘技术应用于技战术分析中,采用VC6.0++开发语言,使用Access数据库,系统阐述了技战术研究领域的新理论[19]。在技战术研究方法上,以往多采用“经典三段指标评估法”,研究成果既明晰了研究对象以往比赛技战术使用上的优缺点,又为未来训练的有所突破提供了参考,缺点在于这种方法的使用同质化现象较为严重,创新性不足。最近,杨青在“经典三段指标评估法”基础上,构建了“四段指标评估法”的理论框架,制定了比赛的评估标准,揭示了比赛规律,进一步完善了技战术分析体系[20]。但“四段指标评估法”的运用需进一步推广,以新视角创新的技战术分析方法需进一步突破。

1.1.3 乒乓球运动发展的研究

乒乓球运动自近代传入中国以来,获得了空前的发展,近期来看,规则频繁修改不断影响着乒乓球项目的发展方向,进一步催生了各项新技术的产生,也颠覆了以往技战术使用的惯性思维,多位学者对此类现象进行了思考。同时,在全国范围内,无论是乒乓球超级联赛俱乐部,还是业余乒乓球俱乐部均如雨后春笋般遍布开来,乒乓球发展呈现繁荣景象。

从规则演变的视角看,于庆川认为规则的变化将更加有利于技术全面、特长突出、主动进攻型选手,也强调了身体训练在规则变化后的重要性[21]。唐建军以社会视角透视国际乒联规则改变的市场价值取向,使其更具有“竞技表演性”,满足观众观赛需求[22]。李今亮等探讨了新规则对世界乒乓球运动技术发展趋势的影响,指出世界优秀乒乓球选手在前三板技术的争夺上更加激烈,“三段评估法”需做进一步修订[23]。规则的频繁更改对项目也造成了一定危机,蒋津君等从比赛公平性、结果不确定性、观赏性降低 3方面分析了危机产生的原因,并提出项目的发展需要对球拍、打法进行分类,采用不同赛制规则进行比赛,这能够有效促进乒乓球项目的发展[24]。

乒乓球项目在我国良好的群众基础,也促使我国乒乓球俱乐部全国林立,对俱乐部现状的调研及发展的走向也有较多研究成果。如今,俱乐部的发展主要由经济发展水平、俱乐部经费来源决定,但还存在经费来源渠道单一、不符合商业运作模式等问题,多项研究提出了俱乐部需改革组织管理形式,加强法制建设、明晰俱乐部内部产权、建立市场化运行机制等对策[25-27]。近期,有学者认为,我国职业联赛与俱乐部发展,除完善管理体制、健全管理机构外,需开拓青少年乒乓球市场,借鉴NBA发展模式,进一步规范俱乐部运营[28]。

1.1.4 乒乓球后备人才的研究

中国乒乓球在国际乒坛长盛不衰,源于我国“举国体制”下雄厚的后备人才基础。而伴随着社会的快速发展,单一培养模式已无法适应多元化、综合性培养的需求。针对此类现象,兰彤深入分析了传统的后备人才培养模式,提出建立多元化、可持续发展的培养模式,鼓励社会力量参与竞技体育的投资与管理,丰富经费来源渠道,同时注重文化教育[29]。现今看,举国体制下的后备人才培养与文化教育严重脱轨,在此背景下,体教结合的培养模式应运而生,在倡导体教结合新培养模式的过程中,确立了培养师资、管理人员、科研人员的三大主体,及全面复合型、基础技能型、高端竞技型人才的培养目标[30]。

另外,我国乒乓球后备人才目前仍有较多问题,如一线城市后备人才储备充足,中小城市较为紧缺,呈现不均衡状态[31]。横拍打法逐渐成为乒乓球主流打法,直拍打法、削球打法、长胶打法、正胶打法逐渐消失[32,33]。

1.2 国外乒乓球研究综述

在国外,乒乓球属于游戏的范畴。近年来,除中国大陆学者在SCI、SSCI发表论文外,对乒乓球的研究主要集中于德国、台湾、巴西、美国、法国、比利时等国家和地区。从期刊发表而言,目前发表乒乓球相关文章较多的国际期刊有:“Korea Sport Research”、“The Korean Journal of Physical Education”、“Medicine Science in Sports Exercise”、“Medicine and Science in Sports Exercise”、“Journal of Sports Science”、“Korean Journal of Sport Biomechanics”,此外,“Journal of Coaching Development”、“Journal of Adapted PhysicalActivity and Exercise”、“Journalof Sportand Leisure Studies”也经常刊登有关乒乓球的文章,通过对这些期刊发表文章的分析可知,当前,国外乒乓球研究主要包括几大类:一是乒乓球机器人应用的研究,主要借助计算机技术让机器人模拟人类击球动作,形成互动[34]。也有学者通过调整乒乓球速度和位置的变化来测试机器人适应环境的能力,验证了机器人有一定的适应能力[35]。二是乒乓球比赛中运动员的生理反应及代谢特征,主要选取一定数量的运动员进行比赛,比较不同水平层次的血乳酸浓度、心率等 21个生理参数,结果表明,有氧供能是比赛中的主要供能方式[36]。三是乒乓球运动员的生物力学特征,如Iino运用动力学研究方法确定了挥拍力矩、发力顺序、能量传递转移特征。其后,又研究了反手上旋球和下旋球的动力学原理及能量传递特征[37-39]。

与国外相比,国内的乒乓球相关研究起步较早,以乒乓球为主题在中国知网(CNKI)中搜索结果来看,自 2006年以来,核心期刊、硕博士论文的数量已达近 2 000篇。研究领域十分广泛,研究视角涉及微观、中观、宏观;而以Table tennis为主题词在 Web of Science上搜索仅有 200余篇,国外乒乓球研究领域主要结合计算机科学、医学、生物力学,在研究方法上更注重实证研究,在研究视角上更加注重微观领域的研究。

综上所述,国内外对乒乓球运动的研究呈现百花齐放的格局,而对其研究的发展历程的梳理较为缺乏,因此本研究通过对10种核心期刊中关于乒乓球研究相关文献的分析,力图揭示近十年来我国乒乓球研究进展及前沿热点,以探索未来研究方向。

2 研究方法

2.1 文献资料法

利用 CNKI检索查阅了2006年到2015年10种中文体育类核心期刊中关于乒乓球研究方面的文献,制定检索式为:主题 =“乒乓球”,并且篇名 =“乒乓球”,或者关键词=“乒乓球”,共筛选出文献 246篇,对其进行分类归纳。

2.2 文献计量法

运用文献计量学相关原理与方法对文献的外部特征进行载文量及其分布的统计,并对科研立项、研究主题进行归类,获取数据支撑,并通过图表的方式表示。

2.3 逻辑分析法

主要运用归纳、演绎、综合类比等逻辑分析方法对各类信息进行较为深入的分析和探讨,使研究更加条理化。

3 结果与分析

3.1 10种核心期刊乒乓球论文检索分析

3.1.1 论文数量

截至 2015年 10月,在中国期刊网 10种体育核心期刊上共筛出乒乓球文献 246篇(表 1)。从图1可以看出,2006—2015年,乒乓球论文总量的变化趋势表现为跳跃式升降。2006—2009年,乒乓球文献呈直线上升趋势,并于2009年上升至31篇,达到10年来的峰值,这种情况的发生,与2008年北京奥运会的筹备与举办关系密切。2008年奥运会后相关研究数量进入低潮期,尽管如此,2010年到2014年仍旧表现为稳定增长趋势,到 2014年同样达到最高点。至2015年论文数量锐减至14篇。究其原因,分析认为:第一,经过国内学者多年的潜心研究,乒乓球项目理论研究较为完善,研究的新视角有待挖掘;第二,伴随着2015年《中国足球改革发展方案》的出炉,国家将振兴足球的规划摆上日程,中国足球迎来了前所未有的发展机遇。为响应国家号召,体育学者的研究重心有所转移,对足球的研究十分火热,外加体育学科其他领域研究的飞速发展,也在一定程度上冲击了乒乓球领域的发文量。

表1 2006—2015年 10种 CSSCI收录体育期刊发表乒乓球运动文献统计Table I Table Tennis Documents Published in the 10 Sport Journals Included in CSSCI in the Years of 2006-2015

图1 2006—2015年10种 CSSCI收录体育期刊发表的乒乓球运动文献数量年度分布Figure 1 Yearly Distribution of the Quantity of the Table Tennis Documents Published in the 10 Sport Journals Included in CSSCI during the Years of 2006-2015

文献数量的变化是一个复杂的过程,著名学者普赖斯将文献数量的变化划分为 4个阶段[40]。根据普赖斯定律结合乒乓球论文数量的变化,本研究发现 2006—2009年乒乓球研究处于线性增长阶段,其文献数量维持在固定的增长量,学科理论日趋成熟。2010—2015年,乒乓球理论研究进一步深化和完善,曲线出现不规则的震荡,从曲线走势看,今后论文发表量有递减的趋势。

3.1.2 研究主题

对乒乓球研究主题及其热点趋势的分析是科研动态计量分析的核心[41]。笔者借鉴苏丕仁《乒乓球运动教程》的研究体系,运用内容分析法对上述246篇文献进行分类,确认了研究的6大主题,对不能明确划分入某一类的研究主题,笔者归入“其他”。这些研究主题并不是学科意义上研究领域的划分,只是对某些相对集中的研究主题的总结和提炼。表 2显示,“乒乓球技战术”方面的研究最为热门,2006—2015年这方面研究主题出现频率最高,为 88篇。处于第二位的研究主题是“乒乓球教学与训练”,为 56篇。乒乓球教学与训练的研究依然是学术界争论的焦点。“乒乓球价值认识,历史文化”以 42篇排名第三,说明在乒乓球运动的发展过程中,对其价值的挖掘、文化的传承越来越引起学者的关注。“乒乓球运动体能与心理,生理与力学”紧随其后排名第四,为 28篇。

表2 核心期刊研究主题数量分布Table II Quantity Distribution of the Research Topics of the Core Journals

3.2 核心期刊研究主题分析

从(表 2、图 2、图 3)可知,近十年来十类核心期刊乒乓球研究主题呈现以下主要特点。

图2 2006—2015年“乒乓球技战术”“乒乓球体能与心理,生理与力学”“其他”研究主题变化曲线Figure2Research Topic Variation Curves of"Table Tennis Technique and Tactics","Fitness and Psychology,Physiology and Mechanics of Table Tennis"and Others

图3 2006—2015年 “乒乓球教学与训练”“乒乓球裁判与规则”“乒乓球历史文化与价值认识”“乒乓球管理与制度”Figure3"Table Tennis Teaching and Training","Table Tennis Judgment and Rules","Historical Culture and Value Recognition of Table Tennis"and"Table Tennis Management and System"in the Years of 2006-2015

3.2.1 技战术研究成为最主要的主题

关于乒乓球技战术的研究位列第一,占35.77%。乒乓球项目属隔网对抗项目,技战术丰富多变,技战术的合理运用直接关系到比赛的胜负,因此成为了最热门的研究主题。2007—2009年,乒乓球技战术研究呈线性上升趋势,2009—2014年维持在适中水平,2015年急剧下降。技战术文章发表率下降的原因主要是研究方法陈旧。近年来除传统技战术分析研究外,研究趋于科学化和效益化,如张辉的《对抗性项目技术效益研究》[43],论述了乒乓球项目经典技术效益、平衡点及其计算公式,并通过微调进一步构建了不同平衡点的技术效益公式,对于比赛中提高优势技战术的使用效率有重要意义,为未来技战术研究指引了方向。

3.2.2 教学与训练是乒乓球研究必不可少的传统主题

乒乓球项目的快速发展,对训练的科学性提出更高的要求,谁能在技术上突破、训练上创新,谁就会站在乒乓球运动的最前沿[42]。因此,传统的主题永远都是一个项目研究的核心内容。关于“教学与训练”的研究占22.76%,位列第二,近十年我国乒乓球学者对该主题保持着浓厚的兴趣,如陈小华的《我国少儿乒乓球直拍进攻型打法训练中应处理好三种关系》[44],深刻剖析了少儿直拍训练中如何处理好创新与继承的关系,促进反手技术多元化,提高攻防转换能力;如何处理好中、近台关系,既发挥近台优势,又要拔高中台相持能力;如何处理好体能训练与技术训练的关系等,对我国直拍传统打法在保持优势的基础上继续创新提出了有益启示。腾守刚在《多球训练法中多人供球方式在乒乓球教学训练中的应用》[45]中,对多人供球方式在多球训练实验中进行了研究,结果表明,多人供球方式效果更好,更接近实战,符合现代乒乓球实战训练发展的要求。教学与训练的研究是乒乓球运动的根基所在,理应不断革新。

3.2.3 价值认识、历史文化、体能与心理、生理与力学逐渐成为研究的焦点

关于 “价值认识、 历史文化” 的研究占总比的17.09%,位列第三,主要以研究乒乓球竞技后备人才培养,各俱乐部、各高校、各地方的乒乓球发展现状为主,例如,牟春蕾的《我国竞技乒乓球后备人才梯队建设与培养路径的优势分析》[46],全面研究了我国竞技乒乓球后备人才的基本情况和发展趋势,总结了多年来的培养经验和优势所在。李海的《我国“乒超”联赛职业化发展存在的问题及路径研究》[47],归纳了乒乓球超级联赛发展中的经验和教训,并提出了相应的发展路径。关于“体能与心理、生理与力学”的研究占 11.38%,位列第四,乒乓球运动员达到较高水平后,不单纯是技战术的较量,更多的是体能和心理抗压能力的比拼,如施之皓的《比赛重要性及比赛进程与顶级乒乓球运动员心理状态的关系》[48],采用基于比分变化的函数拟合和插值的方法阐述了比赛重要性和运动员心理状态起伏之间的关系,并提出了针对性的心理训练方案,一定程度上弥补了乒乓球大赛中心理起伏变化研究的空白。

3.3 乒乓球科研立项论文分析

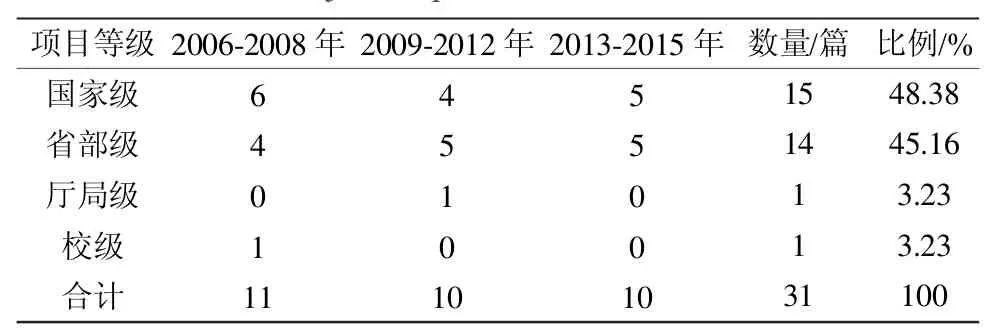

表3 10种核心期刊中的立项课题论文Table III Project Papers in the 10 Core Journals

3.4 热点研究述评

在“乒乓球第三次创业”的背景下,在乒乓球对自身问题的反思和对时代责任的担当中,毋庸置疑,上述主题研究为乒乓球发展提供了重要的理论支撑。然而,从研究热点来看,也存在着理论与实践互动较弱,深入研究不够,回避敏感点、松弛支撑点、疏于新支点等制约乒乓球发展等重大问题。未来乒乓球运动的研究,应从以下视角入手。

3.4.1 构建中国乒乓球运动的话语权将成为研究的热点

话语权是一个社会学和传播学的交叉概念,是说话的权力,亦是控制舆论的权力。从全球体育的战略高度来看,现代国际体育话语权仍由西方国家主导,乒乓球项目亦是如此。国际乒联历次改革(11分制、无机胶水、小球改大球等)的结果与初衷均相去甚远,中国乒乓球的实力强大,却仍不能警醒“改革者们”重新审视乒乓球发展的道路,他们仍旧带着改变规则和器材的思路将乒乓球运动这艘大船驶向 “死海”[51]。当今传媒是控制话语权流向最密集的领域,2016年马来西亚世乒赛时,马来西亚官方无转播,就连新闻报道也少有,对于世界民众来说,好像根本没有世乒赛。而在世界范围内,西方的现代体育项目大范围扩张,客观上使不同国家、地区及民族的体育文化区域性被打破,促进了世界范围内体育文化的交流与融合,推动着体育全球化的进程。但其强势的渗透和输入却也在极力压制着非西方国家的体育话语表达[52]。当下,媒体已成为当今社会主流思潮的讲述者和传递者,能够主导体育发展方向,植入体育文化,从而塑造我们的思想、经验和认同,进而改变我们的体育生活方式和习惯[53]。西方国家通过各种途径宣传其体育项目,先是使他国认知新项目,然后认同,进而参与,直到行为改变,彻底抛弃本国传统项目,其占据项目制高点,控制话语的流向,进而掌握话语权。目前乒乓球运动的参与人群呈现中老年化趋势,青少年参与人群越来越少,传媒的控制、其他项目的“入侵”无疑使得乒乓球运动受到冲击,国民的体育潜意识倾向被逐步引导西化[54]。如今,“国球”的世界发展进程举步维艰,我国学者应根据现阶段乒乓球项目的开展现状及世界与中国之差距着手,从训练模式、跨国球员长期交流、各大赛事的制定运营、项目的推广、全球通讯及观众的需求等方面来探索乒乓球运动的发展模式,构建乒乓球项目的世界解释权和话语权。

3.4.2 探索中国乒乓球俱乐部超级联赛推广新模式成为研究的重点

中国乒乓球俱乐部超级联赛(简称乒超联赛)运营至今,其初衷是为打造国球品牌,并进一步将其推广至世界舞台。然而乒超联赛并未考虑市场需求,没有实施市场调查,并缺乏对消费者的总体认识,更没有意识到其消费群体为现场观众、电视转播的观众和特许商品购买者等。同时也低估了中小城市市场的潜力以及存在俱乐部地理位置分布不均衡等问题,因此导致整个市场处于混乱状态[55]。纵观世界范围内的成功体育品牌,如NBA、欧洲五大联赛等,无不具有成功的营销方式和渠道,而这些体育品牌在解决上述问题的同时,均整合新媒体多种平台。新媒体的有效运用能为媒体、场地、门票、特许经营等一系列商业运作提供便利条件。新媒体多种平台的使用,也能够使得品牌更有效地传播到消费者中,开发商通过和消费者的进一步交流,了解客户需求,从而将具体的服务和产品推销给目标受众。新媒体通过多平台促进全球范围内的体育消费者的聚合,并传播品牌信息及与消费者建立长期联系[56]。因此,升级乒乓球品牌,需以互联网及移动互联网作为新起点,通过与国际赛事运作公司的强力合作,将世界级的乒乓赛事通过互联网及各种移动设备推及给观众,构建全球视频网络社区,彻底颠覆观众的观赛习惯,使得观众主动参与直播互动环节[57]。乒乓球运动的全面升级需从以下方面做出努力:网络社交媒体策略的应用、社交媒体平台的融合使用、高质量内容的传播、网络社区内及线下形成球迷与球星的长期互动(如 Twitter软件的线上互动)等。例如NBA团队通过整合各类社交媒体工具并提供丰富高质量的浏览内容在球迷的交流和互动环节取得了极大的成功[57]。又如,在社交平台上纯粹的发帖不能产生长时间的影响,而将各类帖子有机连接则能够产生包罗万象具有视觉冲击力的持久性效果。互联网+体育时代的到来,一定程度上给“国球”的推广带来了契机,更加凸显了体育领域的社交元素,无论是 O2O、媒体社群还是电子竞技,内容加社交、乒乓加娱乐化的跨界融合都是未来可以深挖的研究领域。

3.4.3 乒乓球文化传播获得重新认识与重视

2003 年姚明以状元秀的身份登录 NBA,此后的 10年间,姚明通过一己之力将美国职业篮球赛带到中国。同年,中国足球运动员李玮峰和李铁登录英超,孙继海在曼城效力,欧洲五大联赛及欧冠在国内转播次数的剧增,积攒了数量庞大的欧洲足球迷,中国体育的格局从那时候悄然发生了变化,乒乓球项目的受关注度逐渐下降。新媒体通过多种平台全方位地构建舆论,一定程度上能够决定项目的兴衰[18]。随着新媒体时代的到来,挑战与机遇并存,重建乒乓球往日辉煌的国际地位,通过多渠道宽平台的方式来探寻国球文化的传播和推广路径尤为关键。在国际奥委会的官方历史中,有这样一段略显酸涩的文字:“完成了中华人民共和国在世界舞台上这个重大转折的是体育,但不是奥林匹克,而是乒乓球。”而现如今由于国际赛场上乒乓球项目悬念的减弱以及外来多元化项目的冲击,导致了乒乓球项目受关注的程度日益下降。其中最大的问题还在于如何有效地传播乒乓球文化,使更多的人们认同乒乓球并参与乒乓球运动。因此,需引进先进国家的传播理念和经验,结合本国国情,从人际传播、群体传播、组织传播、大众传媒等方式入手全面促进乒乓球文化对民众生活和工作的渗透。建立多维的乒乓球文化组织传播体系,逐步形成包含竞技、高校、社会的乒乓球文化组织的立体传播模式,这一过程需要不同领域的专家学者共同研究,寻求解决之道。

3.4.4 乒乓球后备人才培养模式研究成多方关注中心

随着《青少年后备人才培养中长期发展规划》的全面实施,宏观发展规划已然出炉,各省市体校乒乓球项目的发展均冠名中国乒乓球后备人才培养与发展基地,然而具体的人才培养体系并未改革和创新,粗放培养模式问题依然存在,后备人才基数不足的形势依旧严峻。就如何引导各级政府在发展上给予政策支持,加大对乒乓球项目的投入,鼓励社会企业力量积极参与,拓宽乒乓球项目发展的资金渠道,化解“学”“训”矛盾,探索出真正的“体教结合”培养体制,搭建符合乒乓球项目发展规律的省市乒乓球结构平台是今后学者应深入研究的难题。

4 结论

4.1 从国内外研究文献来看,国内研究内容较为广泛,研究视角涉及微观、中观、宏观,而国外研究内容以微观为主,基础性研究稍显薄弱。国内研究多与竞技比赛、教学训练紧密结合,国外研究多以乒乓球项目的生物学特征为主。

4.2 从文献数量及研究主题看,近十年来,10种核心期刊乒乓球文献量呈现双峰型变化趋势,理论研究大致经历了快速发展期、成熟期、深化期 3个阶段,研究方法更加科学规范,研究范围向纵深化发展,交叉学科研究逐渐增多。但研究主题仍极不平衡,对技战术、教学与训练的关注密切,诞生了多项成果,研究已成体系。而以心理学视角切入的大赛比赛动机、心理意识、内部需求研究,以乒乓球发展视角切入的职业联赛俱乐部管理与运营、乒乓球运动市场化开发研究以及运动员体能发展与评估研究较为鲜见。

4.3 从总体基金项目上看,国家级项目与省部级项目数量平分秋色,文献总体基金资助率高,整体质量较好。在 3个奥运周期内,基金数量保持稳定。

4.4 从未来研究热点看,打破国际乒联规则改革的惯性思维,构建中国乒乓球运动的世界话语权成为研究的热点;打造全新的“国球”品牌,探索“国球”推广新模式成为研究的重点;探寻国球文化的传播与推广方式,凸显“国球”精神获得重新认识与重视;加强人才培养,拓展青少年后备人才培养多元化路径成多方关注中心。

[1]徐公仁.小学7-10岁乒乓球运动员的选材、启蒙教学和训练[J].上海体育学院学报,1981,(3):91-93.

[2]葛慧,谢雪峰.高校乒乓球专项选修课“分层次”教学的实验研究[J].武汉体育学院学报,2004,38(3):100-102.

[3]吴爱芳,彭说龙.念动训练法对提高普通高校乒乓球教学效果的实验研究[J].广州体育学院学报,1993,13(26):93-97.

[4]凌超超.关于乒乓球目标教学法应用研究[J].南京体育学院学报,2000,14(4):41-43.

[5]房杰,林辛.自主学习在高校乒乓球选项课教学中的实验研究[J].北京体育大学学报,2004,27(2):256-257.

[6]屈芳.“单多球结合”教学法在高校乒乓球选项课中的实验研究[D].北京体育大学,2012.

[7]冯国浩,关文明.论乒乓球运动员的心理训练[J].广州体育学院学报,1984,(2):59-62.

[8]王大志.论少年乒乓球运动员的心理训练[J].中国体育科技,1994,30(7):32-35.

[9]陈湛炳,曾振豪,云琼青.中国乒乓球运动员心理训练方法体系的系统研究[J].中国体育科技,1996,32(3):54-58.

[10]周映春,陈贵奇,刘兴鹏.高校高水平乒乓球运动员心理训练方法的研究[J].2007,26(5):87-90.

[11]朱方婷,王欣.女子乒乓球运动员身体素质诸因素与比赛成绩的相关分析[J].中国体育科技,1996,32(8):62-64.

[12]唐建军.乒乓球专项身体素质研究状况及其训练方法[J].成都体育学院学报,1997,23,(2):25-28.

[13]郭仲熙,张瑛秋.中国优秀青少年乒乓球运动员身体素质训练水平综合评价研究[J].体育科学,2004,24(5):44-46.

[14]张瑛秋,甄九祥,王福文.中国优秀少年乒乓球运动员身体素质训练水平综合评价[J].北京体育大学学报,2006,29(12):1706-1708.

[15]张瑛秋,韩华,李永安.中国优秀女子青少年乒乓球运动员身体素质训练水平综合评价的研究[J].西安体育学院学报,2011,28(2):233-236.

[16]李振彪,李浩松.第29届北京奥运会中国乒乓球队技战术特征研究[J].天津体育学院学报,2008,23(5):434-436.

[17]蒋津君,李振彪,徐金陆.莫斯科第五十届世乒赛中国女子乒乓球队技战术特征研究[J].北京体育大学学报,2011,34(2):142-144.

[18]韩冬.张继科乒乓球世界杯单打决赛技战术分析[J].体育文化导刊,2012,(9):37-40.

[19]虞丽娟,张辉,凌培亮.乒乓球比赛技战术分析的系统研究与应用[J].2008,32(6):39-43.

[20]杨青,张辉.乒乓球比赛技战术“四段指标评估法”的构建与应用[J].天津体育学院学报,2014,29(5):439-442.

[21]于庆川.乒乓球规则的演变对乒乓球技术发展的影响[J].北京体育大学学报,2000,23(3):425-427.

[22]唐建军.乒乓球发球技术发展与规则限制——竞技运动技术发展问题的社会视角[J].北京体育大学学报,2003,26(3):423-425.

[23]李今亮,赵霞,章潮辉.新规则对世界乒乓球运动技术发展趋势的影响[J].北京体育大学学报,2005,28(10):1414-1416.

[24]蒋津君,徐金陆,郭锐.[J].乒乓危机——以竞赛规则改革促乒乓球运动顺势发展的研究,天津体育学院学报,2012,27(2):177-181.

[25]钟宇静.对我国乒乓球俱乐部现状与发展对策的研究[J].沈阳体育学院学报,2004,23(5):616-619.

[26]周桂珍.对我国乒乓球俱乐部联赛现状的调查与分析[J].广州体育学院学报,2005,25(82):98-91.

[27]何元春,杨文慧,张晓蓬,彭勃,钟宇静,兰彤,肖丹丹.“鲁能杯”乒乓球超级联赛经营状况调查与对策研究[J].中国体育科技,2010,25(3):242-245.

[28]郭涵.我国乒乓球职业联赛发展的问题探析[J].体育与科学,2014,35(2):113-116.

[29]兰彤.中国竞技乒乓球后备人才多维度可持续发展培养模式的探索与研究[J].广州体育学院学报,2006,26(1):63-66.

[30]于洋.我国乒乓球后备人才“体教结合”培养模式的构建与评价研究[D].北京体育大学,2009.

[31]程序,李永安.乒乓球俱乐部竞技后备人才的发展现状及对策[J].武汉体育学院学报,2008(8):84-88.

[32]李颖,宋绍兴,闰芬.中国男子乒乓球运动员后备力量培养现状研究[J].河北师范大学学报(自然科学版),2008(1):137-140.

[33]林丽珍,李永安,张瑛秋.中国女子乒乓球运动员后备力量可持续发展研究[J].西安体育学院学报,2010,5(3):288-292.

[34]Muelling Katharina,Kober Jens,Kroemer Oliver.Learning to select and generalize striking movements in robot table tennis [J].International Journal of Robotics Research,2013,32(3):263-279.

[35]Muelling Katharina,Kober Jens,Peters Jan.A biomimetic approach to robot table tennis[J].Adaptive Behavior,2011,19(5):359-376.

[36]Zagatto Alessandro M,Morel Erika A,Gobatto Claudio A.Physiological responses and characteristics of table tennis matches determined in official tournaments[J].Journal of Strength and Conditioning Research,2010,24(4):942-949.

[37]Sperlich Billy,Koehler Karsten,Holmberg Hans-Christer.Table Tennis:Cardiorespiratory and Metabolic Analysis of Match and Exercise in Elite Junior National Players[J].International Journal of Sports Physiology and Performance,2011,6(2):234-242.

[38]Iino Yoichi,Kojima Takeji.Kinetics of the upper limb during table tennis topspin forehands in advanced and intermediate players[J].Sports Biomechanics,2011,10(4):361-377.

[39]Iino Yoichi,Kojima Takeji.Mechanical energy generation and transfer in the racket arm during table tennis topspin backhands [J].Sports Biomechanics,2016.15(2):180-197.

[40]丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1993:54.

[41]张红霞.近十年我国乒乓球运动研究进展[J].广州体育学院学报,2014,34(2):59-61.

[42]王安翔,许明荣.试论乒乓球训练创新[J].体育文化导刊,2009,(6):54-55.

[43]张辉,刘炜,户进菊.对抗性项目技术效益研究[J].体育科学,2015,35(9):44-49.

[44]陈小华.我国少儿乒乓球直拍进攻型打法训练中应处理好三种关系[J].武汉体育学院学报,2015,49(9):76-79.

[45]腾守刚,许立南.多球训练法中多人供球方式在乒乓球教学训练中的应用[J].武汉体育学院学报,2012,46(11):82-86.

[46]牟春蕾,肖丹丹,吴飞,杨华.我国竞技乒乓球后备人才梯队建设与培养路径的优势分析[J].武汉体育学院学报,2014,37(12):133-139.

[47]李海,徐琳.我国“乒超”联赛职业化发展存在的问题及路径研究[J].武汉体育学院学报,2015,49(5):56-63.

[48]施之皓,章建成,任杰,黄睿,候爽.比赛重要性及比赛进程与顶级乒乓球运动员心理状态的关系[J].体育科学,2015,35(6):41-44.

[49]吴漂生,胡蓉.2006年《情报科学》载文、作者与引文统计分析[J].情报科学,2007,(10):1491-1494.

[50]党亚茹.基于SSCI的中国社会科学论文基金资助项目分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2010,(5):55-61.

[51]董声.乒乓球规则、器材改革的怪圈——写在塑料球改革之后[J].山东体育学院学报,2015,(31):62-64.

[52]梁立启,邓星华,栗霞.话语权:全球化时代中国体育的诉求[J].北京体育大学学报,2014,37(11):32-36.

[53]Steven Jackson.Reflections On Communication and Sport:On Advertising and Promtional and Promotional Culture[J].Communication and Sport,2013,(1):100-112.

[54]张轶,谢英,张林,Brenda G.PITTS,James J.ZHANG.重新定位中国乒乓球俱乐部超级联赛——基于一种定性研究方法的探讨[J].西安体育学院学报,2016,33(2):193-199.

[55]James Santomier.New Media,Branding and Global Sports Sponsorship[J].International Journal of Sports Marketing and Sponsorship,2008,(10):9-22.

[56]Mark Wysocki.The Role of Social Media in Sports Communication:An Analysis of NBA Teams Strategy[D],2012.

[57]Jimmy Sanderson.It Is a Whole New Ball-Game:How Social Media Is Changing Sport[J].Joural of Sport Mangement,2013,2:261-262.

(责任编辑:陈建萍)

Research Development of Chinese Table Tennis and the Analysis of the Hot Topics— With 10 Sport Core Journals as the Samples

ZHONG Fei,LI Rongzhi

(Shanghai University of Sport,China Table Tennis College,Shanghai 200438,China)

With the methods of bibliometrics and statistics and the samples of the papers on table tennis in the 10 sport core journals of 2006-2015,the article analyzes the quantity of the papers,the research projects and themes of the studies.It compares the research progress in China to that of the foreign countries.It also looks forward to the future development of table tennis in China.

recent ten years;table tennis;hot research topic

G80-05

A

1006-1207(2017)01-0031-07

课题,特别是国家基金项目,都经过严格评审和筛选,一般是本专业的前沿或重点项目,因此基金论文具有新颖性和较高的学术水平,通常代表着一门学科研究领域的新动向、新趋势,引领着学科的发展方向[49]。

根据科研计分标准表,本研究将课题划分为 4个板块。第一个板块为国家项目,包括国家自然科学基金重点项目、国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等;第二个板块为省部级项目,包括国家教育科学规划项目、教育部一般项目、国家体育总局一般项目等;第三个板块为厅局级项目,包括总局运动管理中心项目、市教委项目、市体育局项目;第四个板块为校级项目。

由表3可知,近十年10种核心期刊中乒乓球论文属国家级项目的有 15篇,占 48.38%;省部级项目有 14篇,占45.16%;厅局级和校级项目各1篇,占 3.23%。表明10种核心期刊乒乓球立项论文几乎全部以国家级项目和省部级项目为主,厅局级和校级项目较少。在国家级项目中,国家自然科学基金有 4项,国家社科基金、国家科技支撑计划、国家科技攻关计划各占 3项,其余两项分别是全国教育科学规划和教育部科学技术重点研究项目,4项国家自然科学基金的研究成果发表时间分别为 2011年、2012年、2014年、2014年,3项国家社会科学基金研究成果发表时间分别为2012年、2013年、2014年。表明近年来随着国家自然科学基金和社会科学基金项目对乒乓球支持力度的加大,其研究成果也十分丰硕。在省级项目中,上海市重点学科建设基金3篇,上海科技发展基金和湖北省教委科研基金、国家体育总局体育社会科学研究项目各2篇,上海市自然科学基金、上海市科技攻关计划、湖南省教委科研基金、河南省科技攻关计划、山西省自然科学基金各1篇。从表中看出,在 2006—2008年,2009—2012年,2013—2015年 3个时间段内,国家级项目和省部级项目的文章分布平均,各时间段内不同级别项目文章的发表总和趋于相等。文献计量学推崇 “基金论文资助的比例”及“篇均基金数”两项衡量指标[50]。统计数据显示,10年来 10种核心期刊各类基金资助项目的资助率为12.6%,篇均基金数为0.126项。反映出 10种核心期刊乒乓球研究的整体水平较高。综上可知,在2006—2008年,2009—2012年两个奥运攻关年及2012年奥运会以后乒乓球前沿理论研究保持稳定发展。

2017-01-10

基金项目:国家哲学社会科学基金项目(体育类)(16BTY005)。

钟飞,男,在读硕士研究生。主要研究方向:乒乓球运动发展。E-mail:13207277775@163.com。

*通讯作者简介:李荣芝,男,博士。主要研究方向:乒乓球运动发展。E-mail:lirongzhi05@26.com。

上海体育学院,中国乒乓球学院,上海 200438。