脑梗死患者应用阿司匹林联合他汀类药物对颈动脉斑块的影响评价

2017-05-02谢广迪林长荣明晃于丽萍兰子顺兰宣颉怀化市会同县人民医院神经内科湖南怀化418300

谢广迪,林长荣,明晃,于丽萍,兰子顺,兰宣颉(怀化市会同县人民医院神经内科,湖南 怀化 418300)

脑梗死患者应用阿司匹林联合他汀类药物对颈动脉斑块的影响评价

谢广迪,林长荣,明晃,于丽萍,兰子顺,兰宣颉

(怀化市会同县人民医院神经内科,湖南 怀化 418300)

目的 观察及分析阿司匹林与他汀类药物联合治疗方案对脑脑梗死患者颈动脉斑块的影响。方法选取脑梗死合并颈动脉斑块患者200例进行临床研究,通过随机分组法将所有患者随机分为对照组和研究组,各100例。对照组100例患者单纯给予阿司匹林治疗,研究组100例患者则在对照组的治疗基础上加用他汀类药物联合治疗。观察及对比两组患者的临床治疗效果。结果研究组患者治疗后的总有效率明显高于对照组(P<0.05)。研究组治疗后的IMT和颈动脉斑块面积均明显低于治疗前与对照组治疗后(P<0.05)。结论对脑梗死合并颈动脉斑块患者采用阿司匹林与他汀类药物联合治疗方案治疗疗效显著,可有效促进颈动脉斑块的改善,值得推广应用。

阿司匹林;他汀类药物;脑梗死;颈动脉斑块;临床疗效

颈动脉粥样硬化斑块是引发缺血性脑血管疾病的高度危险因素[1]。临床研究表明,他汀类药物具有良好的抗炎与稳定粥样硬化斑块的效果,并且还可发挥较好的抗氧化与血管保护效果[2]。因此本次研究收集脑梗死合并颈动脉斑块患者200例进行临床研究,给予阿司匹林与他汀类药物联合方案治疗,效果较为满意,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本次研究收集本院2011年12月~2013年5月间接诊的脑梗死合并颈动脉斑块患者200例进行临床研究,病例入选标准:(1)所有患者均符合《各类脑血管病诊断要点》中的相关诊断标准[3];(2)均具有麻木、四肢乏力、视力模糊及眩晕等临床症状;(3)均经CT或MRI等影像学检查明确诊断;(4)患者及家属均对本研究知情同意,且签署知情同意书。排除标准(:1)存在消化系统溃疡或出血、脑出血的患者;(2)存在心、肝、肾等严重疾病的患者;(3)存在相关药物过敏史者;(4)存在免疫系统相关疾病、急性炎症、恶性肿瘤患者。通过随机分组法将所有患者随机分为对照组(100例)和研究组(100例)。对照组100例患者中,男66例,女34例;年龄51~70岁,平均(63.47±6.73)岁;病程1~7 h,平均(2.76±1.38)h。研究组100例患者中,男62例,女38例;年龄50~71岁,平均(64.23±7.12)岁;病程1~6 h,平均(2.63±1.42)h。两组患者的性别、年龄、病程等基线资料上对比,差异均无统计学意义,存在临床可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 对照组患者均常规给予控制颅内水肿、降压及营养脑神经等治疗,在此基础上,对照组100例患者单纯给予阿司匹林治疗,给予阿司匹林肠溶片(河北三石药业股份有限公司,国药准字H13023341)口服治疗,100 mg/次,1次/d,于晚间服用。连续进行为期6个月的治疗。

1.2.2 研究组 研究组100例患者则在对照组的治疗基础上加用他汀类药物联合治疗,给予阿托伐他汀钙片(浙江新东港药业股份有限公司,国药准字H20133127)口服,20 mg/次,1次/d,于晚间服用。连续进行为期6个月的治疗。

1.3 观察指标 治疗前后对两组患者的颈动脉斑块变化情况进行检测,使用LOGIQ9彩色多普勒超声诊断仪进行,设置探头为10 MHz,安排医院资深的影像学检查医师进行检查。颈动脉斑块超声诊断标准[4]:颈动脉中层和内膜间的厚度差>2.0 mm,斑块表现为局部隆起,且表现为血管腔内突出症状。观察和记录两组患者治疗前后的劲动脉内膜中层厚度(IMT)与斑块面积等指标的变化情况,并行对比分析。

1.4 疗效评价标准 (1)治愈:患者的各项临床症状完全消失,无病残,日常生活活动能力完全恢复;(2)显效:患者的各项临床症状显著缓解,1级病程,日常生活活动能力迟缓;(3)有效:临床症状有所缓解,2级病程,生活部分无法自理;(4)无效:临床症状及日常生活能力无显著缓解或恶化。

1.5 统计学方法 纳入SPSS20.0统计软件中进行分析,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用“n,%”表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的临床疗效对比 究组患者治疗后的总有效率明显高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的临床疗效对比

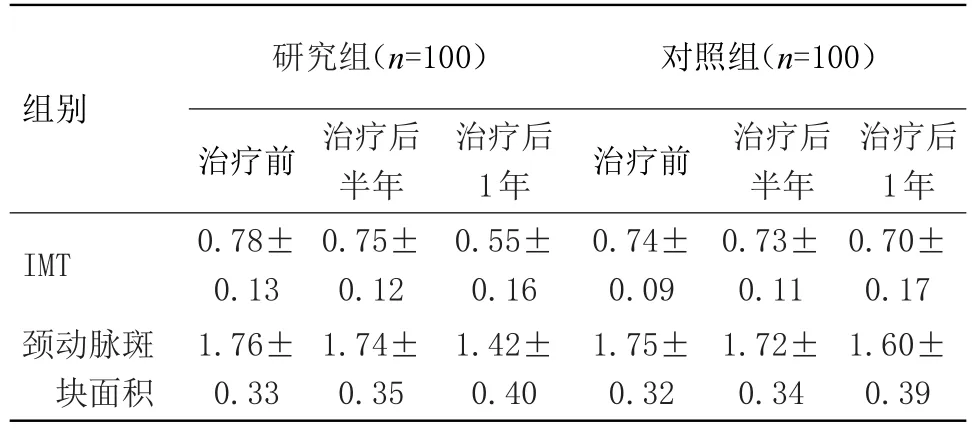

2.2 治疗前后两组的IMT和颈动脉斑块面积对比 两组患者治疗前与治疗后半年的颈动脉斑块面积对比。IMT研究组治疗1年后的IMT和颈动脉斑块面积均明显低于治疗前与对照组治疗后(P<0.05)。见表2。

表2 治疗前后两组的IMT和颈动脉斑块面积对比(±s)

表2 治疗前后两组的IMT和颈动脉斑块面积对比(±s)

研究组(n=100) 对照组(n=100)组别 治疗后1年IMT颈动脉斑块面积治疗前0.78± 0.13 1.76± 0.33治疗后半年0.75± 0.12 1.74± 0.35治疗后1年0.55± 0.16 1.42± 0.40治疗前0.74± 0.09 1.75± 0.32治疗后半年0.73± 0.11 1.72± 0.34 0.70± 0.17 1.60± 0.39

3 讨论

脑梗死主要是由于机体脑血管发生急性闭塞而引发的一种疾病,其中又以动脉粥样硬化性血栓性脑梗死最为常见,该疾病的致残率、病死率均比较高,对广大患者的身体健康和生命安全造成了非常严重的影响[5]。他汀类药物是临床上的新型调脂药物,其可对胆固醇的形成进行有效的抑制,在脑梗死患者的临床治疗中获得良好的效果,已获广大临床医师及患者的认可[6]。

阿司匹林可发挥良好的抗血小板聚集作用,能够对血栓形成发挥良好的预防效果。而他汀类药物可对眼形细胞、平滑肌细胞及泡沫细胞的基质金属相关蛋白酶分泌进行有效的抑制,促进颈动脉斑块的稳定,使其不易破裂。本研究对100例脑梗死合并颈动脉斑块患者采用阿司匹林与他汀类药物联合治疗方案进行治疗,结果显示,研究组患者治疗后的总有效率明显高于对照组(P<0.05)。研究组治疗后的IMT和颈动脉斑块面积均明显低于治疗前与对照组治疗后(P<0.05)。这提示该治疗方案在脑梗死患者的临床治疗中具有良好的可行性及有效性。

综上所述,对脑梗死合并颈动脉斑块患者采用阿司匹林与他汀类药物联合治疗方案治疗疗效显著,可有效促进颈动脉斑块的改善,值得推广应用。

[1]刘洛同,周杰,明扬,等.中青年脑梗死与老年脑梗死病因及危险因素的差异[J].中国老年学杂志,2014,34(7):1748-1749.

[2]吴钢,许映雪,胡志坚,等.后循环脑梗死的相关危险因素及可能影响预后因素分析[J].中华神经医学杂志,2015,14(1): 37-42.

[3]赵立波,谢代鑫,孙后超,等.瑞舒伐他汀联合荷丹片治疗老年脑梗死患者颈动脉中重度狭窄的研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2014,16(11):1140-1142.

[4]AbumiyaT,HoukinK.Associationofrecurrentcerebral infarction with adenosine diphosphate-and collagen-induced platelet aggregation in patients treatedwithticlopidineand/oraspirin[J].Journal ofstrokeandcerebrovasculardiseases:Theofficial journal of National Stroke Association,2011,20 (4):319-323.

[5]Hiroaki Nema,Mototsugu Kato.Investigation of gastroduodenal mucosal injuries caused by low-dose aspirin therapy in patients with cerebral infarction[J]. Journalofgastroenterologyandhepatology,2010,25 (Suppl 1):S119-121.

[6]王树青,吴钱红.瑞舒伐他汀钙对脑梗死并颈动脉粥样硬化血管内皮功能的影响[J].现代中西医结合杂志,2012,21(31): 3459-3460.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.11.071