代际流动约束下生育率与收入不平等关系的国际检验

2017-04-28蓝嘉俊吴超林余玲铮厦门大学王亚南经济研究院福建厦门36005华南师范大学经济与管理学院广东广州50006华南师范大学华南市场经济研究中心广东广州50006华侨大学经济与金融学院福建泉州36202

蓝嘉俊,吴超林,余玲铮(.厦门大学 王亚南经济研究院,福建 厦门 36005;2.华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 50006;3.华南师范大学 华南市场经济研究中心,广东 广州 50006;.华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 36202)

代际流动约束下生育率与收入不平等关系的国际检验

蓝嘉俊1,吴超林2,3,余玲铮4

(1.厦门大学 王亚南经济研究院,福建 厦门 361005;2.华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006;3.华南师范大学 华南市场经济研究中心,广东 广州 510006;4.华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 362021)

收入不平等问题和人口生育率过低问题是当下中国面临的两大难题,但目前理论界关于人口因素与收入不平等关系的研究,很少从生育率视角来考察以及考虑代际收入流动在其中的作用。文章从理论与经验两个方面来考察生育率对收入不平等的影响,理论模型表明:在关于代际收入流动的假设下,一个经济体中生育率的提高会使穷人比重提高,进而拉大收入不平等。进一步地,文章利用1970-2011年76个国家(地区)面板数据的经验研究发现:(1)总和生育率的提高会拉大收入不平等,如果每个妇女平均多生育一个孩子,将会使基尼系数增加0.025;(2)以出生率作为总和生育率替代指标的实证结果与基准结果基本一致,这说明不同生育率测算指标高度相关且可相互替代;(3)对于代际收入流动弹性越高、收入水平越低或生育率越高的国家(地区),其生育率提高对收入不平等的拉大作用越大。文章关于生育率对收入不平等影响的作用机制和异质性特征的考察,对于我国如何在实施“全面二孩”政策下寻求应对严峻的收入分配问题之策提供了国际经验和启示。

收入不平等;代际收入流动;总和生育率;出生率

一、引 言

根据国家统计局的数据,2003-2008年我国居民收入的基尼系数由0.479逐步上升至0.491,2009-2015年由0.490逐步回落至0.462;而2016年的基尼系数为0.465,是2008年以来的首次上升。*来自国家统计局发布的统计数据,网址为:http://www.stats.gov.cn/tjgz/tjdt/201301/t20130118_17719.html;http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201701/t20170120_1456268.html。从基尼系数来看,我国多年处于高度收入不平等国家之列。收入不平等问题可能会引发诸如劳资冲突、犯罪等一系列问题,不利于社会的稳定发展,甚至使一国落入“中等收入陷阱”,因此政府一直都非常关注收入不平等问题及其应对之策。另外,党的十八届五中全会提出全面实施一对夫妇可生育两个孩子(“全面二孩”)的重大决策,中长期来看,这有利于提高我国人口生育率以及促进人口均衡发展。在实施“全面二孩”政策以及严峻的收入分配问题背景下,考察生育率与收入不平等的关系具有重要的现实意义。

库茨涅茨于1955年开创性地提出了经济增长与收入不平等关系的“倒U形曲线”假说(Kuznets,1955)。此后,学界涌现了大量关于收入不平等影响因素的研究,这些文献主要从以下因素来解释收入不平等问题:经济增长与发展(Ahluwalia,1976;Barro,2000)、贸易开放(Williamson,1998;Demir等,2012)、政府干预(Dollar和Kraay,2002)、城市化(Wan,2005)以及人力资本水平(Climent和Domenech,2014)。

然而,关于人口因素与收入不平等关系的研究相对较少。Kuznets(1973)在其经典的“倒U形曲线”假说基础上嵌入人口因素,发现人口出生率、自然增长率与经济收入水平负相关。在Kuznets(1973)的基础上,有一部分文献发现人口增长率与收入不平等正相关(Adelman和Morris,1973;Ahluwalia,1976; Winegarden,1978;Morley,1981);另一部分文献则考察生育率与收入分布的关系,发现较高的生育率往往伴随着较低的收入水平(Repetto,1978),生育率提高会拉大收入不平等(Boulier,1975),而Dyson和Murphy(1985)、Dahan和Tsiddon(1998)则发现在人口转变的第一阶段里生育率上升会使收入不平等提高,在人口转变的第二阶段里生育率下降会使收入不平等也随之下降。

但是,正如Ahluwalia(1976)提到的,不同的收入群体以不同增长率增长,并且低收入群体通常会伴随更高的人口自然增长率,即不同收入群体间的生育率存在差异,而定义上的人口增长率仅仅是所有收入群组再生产率的加权平均,此时这种组成效应会混淆人口增长与收入不平等的关系,使得人口增长与收入不平等之间的关系比现有实证文献所发现的更复杂。

由于生育率差异,考察收入分配与不同收入群体的再生产性行为(reproductionbehavior)之间的关系更值得重视(Lam,1986;Chu和Koo,1990)。Lam(1986)提出了一个引发广泛研究的问题,即不同收入群体的生育率差异对收入不平等的影响究竟如何?Lam(1986)认为生育率的变化对收入不平等变化具有重要的解释力,收入分配与人口增长之间的关系由两个因素决定:不同收入群体间的生育率差异(income-specificdifferentialfertility)和代际收入流动(intergenerationalincomemobility)。Lam(1986)构建了一个同时考虑不同收入群体生育率差异以及代际收入流动的模型,表明当穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性时,如果穷人群体内的生育率上升,将会使稳态下穷人比重上升;在此模型的基础上,Lam(1986)利用1976年巴西的家庭调查数据,通过反事实模拟表明穷人群体内的生育率上升会使个人收入变异系数上升,而会使对数收入标准差下降,这表明不适合简单地将收入不平等指标作为福利变化的依据。Chu和Koo(1990)提出了一个将不同收入群体生育率差异以及代际收入转移关系具体化的理论模型,数值模拟发现穷人群体生育率提高会使收入分布更不平等。一般情形下,穷人家庭的孩子个数多于富人家庭,那么穷人生育率提高会使出生于穷人家庭的孩子比重上升;如果代际收入转移不受限制,那么富人与穷人间的收入不平等将会通过代际收入转移而使收入不平等进一步扩大。

国内关于生育率与收入不平等关系的研究相对较少,*魏下海等(2012)提供了一个关于人口结构转变与收入不平等关系的文献综述,文中梳理了生育率与收入不平等关系的相关研究文献。郭剑雄(2005)利用我国1978-1999年的时间序列数据以及2003年各省截面数据研究表明,城市与农村的生育率与人力资本水平的差异共同影响并拉大了城乡收入不平等;郭凯明等(2011)在世代交叠动态一般均衡模型基础上,数值模拟表明家庭之间的生育率和教育投入上的差异决定了收入不平等的动态演化过程,并且生育率差异的提高会带来收入不平等的上升。赖德胜(2011)认为,之所以中国的计划生育政策对城乡收入差距起了“推波助澜”的作用,是因为计划生育政策实施过程中所采取的超生罚款制度阻碍了农村的物质资本与人力资本积累。

由以上文献梳理可知,自Kuznets(1955)的开创性研究以来,有大量文献从多种视角考察收入不平等问题,而从人口因素(特别是生育率视角)来考察的文献并不多。有些文献虽然从生育率角度来考察收入不平等,但并没有考虑代际收入流动的作用(Boulier,1975;Dyson和Murphy,1985;Dahan和Tsiddon,1998);有些文献从生育率差异视角解释收入不平等,但这些文献主要是理论与数值模拟上的研究,仅有Lam(1986)利用巴西数据进行了考察(Lam,1986;Chu,1987;Chu和Koo,1990)。

本文则从理论与跨国经验研究两个方面来考察生育率对收入不平等的影响。首先,我们通过一个理论模型表明,如果穷人生育率大于富人,并且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么一个经济体中生育率的提高会使穷人比重提高,进而拉大收入不平等。然后,我们利用1970-2011年76个国家(地区)面板数据的经验研究发现:第一,总和生育率提高会拉大收入不平等,如果每个妇女平均多生育一个孩子,将会使基尼系数增加0.025;第二,以出生率作为总和生育率替代指标的实证结果与基准结果基本一致,这说明对于宏观加总层面的研究,不同生育率测算指标之间是高度正相关的,彼此替代也能得到高水平的准确性,这也验证了Bogue和Palmore(1964)的研究;第三,对于代际收入流动弹性越高、收入水平越低或生育率越高的国家(地区),其生育率提高对收入不平等的拉大作用越大。

本文与既有文献的不同之处在于:(1)Boulier(1975)、Dyson和Murphy(1985)仅使用发展中国家的数据进行分析,Dahan和Tsiddon(1998)则是在一般均衡框架下进行理论分析,并且他们都没有考察代际收入流动的作用,而本文所使用的跨国数据包含发展中国家和发达国家,并且本文在理论与经验上均考察了代际收入流动的作用;(2)Lam(1986)仅使用了巴西的数据,而本文采用跨国数据,并且考察了生育率影响收入不平等的作用机制和异质性特征,得到了更为丰富的结论。

二、理论模型

本部分通过一个简明的理论模型表明,如果穷人生育率大于富人,并且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么一个经济体中生育率的提高会使穷人比重提高,进而拉大收入不平等;此外,如果代际收入流动弹性越高,会使穷人比重越高,这也会拉大收入不平等。在理论分析部分,与既有文献一致(Lam,1986;Von Weizsacker,1995),我们也是在收入方差分解公式的基础上进行分析;然而,不同于Lam(1986)直接基于收入方差项进行考察,我们使用变异系数平方项作为衡量收入不平等的指标,极大简化了证明过程。Von Weizsacker(1995)的模型是用于考察老年人口比重变化对总体收入不平等的影响,而我们的模型是用来分析生育率、穷人和富人比重对收入不平等的影响,并且考虑了代际收入流动弹性。

(一)生育率对穷人比重的影响

假设经济体中的人口分为两类——富人和穷人,t-1期的富人和穷人数量分别为NH和NL。一般情形下,富人数量小于穷人,因此假设0

那么在t期时,t-1期富人的子女中仍为富人的人口数量为αNHTFRH,变为穷人的人口数量为(1-α)NHTFRH;t-1期穷人的子女中仍为穷人的人口数量为αNLTFRL,变为富人的人口数量为(1-α)NLTFRL。因此,t期时穷人的人口比重为:

(1)

式(1)中,令穷人的人口比重(φ)对穷人的生育率(TFRL)求偏导,可得:

(2)

其中,W=NHTFRH+NLTFRL。由于α>0.5,因此式(2)大于0,即穷人的生育率提高时,穷人的人口比重会提高。

式(1)中,令穷人的人口比重(φ)对富人的生育率(TFRH)求偏导,可得:

(3)

由于α>0.5,因此式(3)小于0,即富人的生育率提高时,穷人的人口比重会下降。

命题1:如果一个经济体中富人的生育率小于穷人,且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么生育率的提高会使穷人的人口比重提高。

(二)穷人比重对收入不平等的影响

令收入变异系数平方(V2)对穷人比重(φ)求偏导,得到穷人比重对收入变异系数影响的偏效应为:

(4)

(三)代际收入流动弹性对穷人比重的影响

式(1)中,令穷人的人口比重(φ)对代际收入流动弹性(α)求偏导,可得:

(5)

命题3:如果一个经济体中的富人数量小于穷人数量,且富人的生育率小于穷人,那么代际收入流动弹性越高,则穷人的人口比重越高。

综合命题1和命题2可知,如果穷人的生育率大于富人,并且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么一个经济体中的生育率提高会使穷人的人口比重提高,进而拉大收入不平等;结合命题1、命题2和命题3可知,一个经济体中的代际收入流动弹性越高,生育率提高对收入不平等的拉大作用就越大。

三、计量模型与数据

(一)计量模型设定

在实证部分,我们先考察生育率变化对收入不平等影响的总效应,再考察作用机制和异质性特征。为了避免遗漏变量而导致内生性问题,还需控制其他诸多因素,如人均GDP和人力资本等。基于此,建立如下线性估计模型:

Giniit=β0+β1×TFRit+δ×Zit+ui+ut+εit

(6)

其中,下标i和t分别表示国家(地区)和年份,ui和ut分别为国家(地区)和年份固定效应,εit为随机扰动项。被解释变量为基尼系数(Gini),其取值范围为(0,1),我们将其作为衡量收入不平等的指标(Barro,2000)。模型的核心解释变量是总和生育率(TotalFertilityRate,TFR)。β1是我们最为关心的估计系数,根据前文分析,我们预期β1符号为正。

Z是控制变量组,主要参考既有文献的研究,选取如下控制变量:(1)人均GDP(PGDP),衡量经济发展水平,取自然对数并加入其二次项(Kuznets,1955;Barro,2000)。(2)进出口总额占比(Open),用进出口总额占GDP比重表示,衡量贸易开放水平。Williamson(1998)从美国与发展中国家在技术密集型和劳动密集型产品的比较优势出发,认为美国贸易开放会拉大技能人才和非技能人才间的收入不平等;Bergh和Nilsson(2010)利用跨国数据也发现贸易开放水平提高会拉大收入不平等。相反,Demir等(2012)研究发现,如果一国制造业中劳动力比重高于某一门限值,那么该国制造业产品出口占比的提高将会使该国收入不平等缩小,这可能是由于出口惠及了大部分的中低层劳动者。(3)政府消费支出占比(Gov),用政府消费支出占GDP比重表示。Dollar和Kraay(2002)研究发现,政府消费支出比重的提高有利于缩小一国的收入不平等,这是由于在增加的社会支出中穷人通常会受益更多。(4)国内投资总额占比(Inv),用国内投资总额占GDP比重表示,用来衡量投资水平。Barro(2000)通过跨国数据的研究发现,收入不平等与投资率之间的关系并不显著。(5)城市化水平(Urb),用城市人口占总人口比重衡量。Wan(2005)利用中国县域家庭层面调查数据发现,城市化水平的提高会拉大收入不平等。(6)人力资本(HC),人力资本水平的提高既有可能会拉大收入不平等(Climent和Domenech,2014),也有可能会缩小收入不平等(Gregorio和Lee,2002)。(7)技术差距(Tecgap),用来衡量一国人均GDP与美国的差距。*计算公式为:Tecgapit=1-(PGDPit/PGDPUSAit),i表示所要计算的国家,PGDPUSAit指美国的人均GDP。技术进步会提高一国对技能人才的需求,导致技能人才与非技能人才之间收入差距的扩大,进而拉大一国的收入不平等(Leamer,1996;Jaumotte等,2013)。(8)通货膨胀(Inf),用居民消费价格指数衡量,取自然对数,以此来反映宏观经济波动对居民收入的影响。Cysne等(2005)和Albanesi(2007)的研究都发现通货膨胀会拉大收入不平等。

(二)数据说明

各国基尼系数数据主要来自世界收入不平等数据库(WorldIncomeInequalityDatabase,WIID3.0b)。*蓝嘉俊等(2014)详细介绍了关于此基尼系数跨国数据的处理和筛选方法。总和生育率数据来自世界发展指标(WDI)数据库,总和生育率是指该国家(地区)的妇女在育龄期间生育子女的平均数。*Lam(1986)以及Fielding和Torres(2009)采用总和生育率作为衡量生育率水平的指标。其余变量的数据来源如下:人均GDP、进出口总额占比、政府消费支出占比、国内投资总额占比、城市人口占比、技术差距和居民消费价格指数等变量均来自WDI数据库;人力资本变量来自PennWorldTable(PWT)数据库;代际收入流动弹性(Inter_Mob)变量来自Corak(2013)的测算。*我们搜集到22个国家的代际收入流动指标,其中OECD国家有:美国、英国、法国、德国、瑞典、意大利、瑞士、日本、新西兰、澳大利亚、加拿大、芬兰、挪威、丹麦、智利和西班牙;非OECD国家有:中国、新加坡、巴西、阿根廷、秘鲁和巴基斯坦。最终,我们得到1970-2011年76个国家(地区)的面板数据。

需要说明的是,出生率(BirthR)是指年中时估计的一年内平均每百人中的活产婴儿数,不包括移民的人口变动率,后文将利用该指标作为总和生育率指标的替代变量,考察不同生育率测算指标的可替代性;避孕普及率(Contr)是指本人或其性伴侣采取了任何形式的避孕措施的妇女所占百分比,后文将利用该指标作为总和生育率指标的工具变量。代际收入流动弹性(Inter_Mob)是指子代经济收入对父代经济收入的弹性,代际收入流动弹性越高说明子代经济收入与父代经济收入相关程度越高,此时社会代际流动性越低。*为节约篇幅,未报告各变量的描述性统计,需要者可向作者索取。

四、实证结果分析

(一)基本估计结果

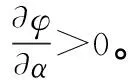

我们分别采用混合模型(OLS)、固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)来估计。首先,采用仅加入生育率变量和人均GDP变量的估计模型,即表1中的列(1)-列(3),分别对应OLS、固定效应和随机效应模型估计。三种方法的估计结果相近,总和生育率变量(TFR)系数估计值显著为正,且人均GDP变量的一次项系数估计值显著为正,二次项系数估计值显著为负。然后,我们加入一系列控制变量(见表1中列(4)-列(6)),以检验估计结果是否发生变化。结果表明,在控制一系列可能影响收入不平等的因素后,总和生育率变量(TFR)的系数估计值均显著为正,且其他控制变量基本上对收入不平等有解释作用。

对FE和RE模型进行Hausman检验后发现,RE的估计结果最无偏一致,因此我们采用随机效应模型(RE),且将控制一系列可能影响收入不平等的变量后的估计结果作为基准分析(见表1中列(6))。由表1中列(6)可见,总和生育率(TFR)的系数估计值为0.025,且在1%水平上显著为正。从数量关系上看,在其他条件不变时,总和生育率每增加一个单位会使基尼系数增加0.025。换言之,如果每个妇女平均多生育一个孩子,将会使基尼系数增加0.025。在跨国数据中,基尼系数和总和生育率的样本均值分别为0.378和2.810,在其他条件不变时,如果总和生育率从2.810提高到3.810,基尼系数将从0.378提高到0.403。这一结果在经济意义上是显著的,从而印证了前文的理论分析。

接下来,我们结合既有文献,对表1中列(6)各控制变量的估计结果进行分析:(1)人均GDP(PGDP),一次项系数估计值显著为正,二次项系数估计值显著为负,这表明当经济发展水平提高时,收入不平等水平先上升后下降(Kuznets,1955;Barro,2000)。(2)进出口总额占比(Open),系数估计值显著为正,这表明贸易开放度的提高会使收入不平等扩大,支持Williamson(1998)以及Bergh和Nilsson(2010)的结论。(3)政府消费支出占比(Gov),系数估计值显著为负,这表明政府消费支出的提高有利于缩小收入不平等,与既有研究结论一致(Dollar和Kraay,2002)。(4)国内投资总额占比(Inv),系数估计值为负,但不显著,与Barro(2000)的研究结论相符,这可能是由于投资水平对不同经济发展水平地区的收入不平等影响并不相同(Zhang和Fan,2004)。(5)城市人口占比(Urb),系数估计值显著为正,表明城市化水平的提高会拉大收入不平等(Wan,2005)。(6)人力资本(HC),系数估计值显著为负,这表明人力资本水平的提高会缩小地区的收入不平等(Gregorio和Lee,2002)。(7)技术差距(Tecgap),系数估计值显著为负,这表明一国的技术发展水平与美国相差越大,该国的收入不平等水平越低。(8)居民消费价格指数(ln(Inf)),系数估计值显著为正,这表明通货膨胀会拉大收入不平等(Cysne等,2005;Albanesi,2007)。

表1 基本估计结果

注:括号内为回归系数估计值的标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(以下各表同);OLS回归模型(列(1)与列(4))没有控制国家/年份固定效应,FE回归模型和RE回归模型均控制了国家和年份固定效应。

(二)稳健性检验

此部分主要考虑潜在的内生性问题、异常样本点的影响以及按时间段分样本的估计结果是否稳健。首先,考虑潜在的内生性问题。模型存在内生性问题的主要原因有三个:遗漏变量偏误;联立因果,即不仅生育率的变化会影响收入不平等,收入不平等的变化也会反过来影响生育率;变量测量误差。

对于遗漏变量可能导致的内生性问题,本文尽可能地将影响收入不平等的因素纳入模型中,并使用各解释变量的滞后项作为当期项的替代变量,仍采用随机效应模型进行估计(见表2中列(4))。由于当期项与滞后项高度相关,并且滞后项与当期的随机扰动项不可能存在同期相关的问题,这种处理方法能够很好地解决遗漏变量引致的内生性问题。由估计结果可见,总和生育率(TFR)变量滞后项的估计值不变,且在1%水平上显著为正。*表2中列(1)-列(3)是考虑异方差稳健估计后OLS、FE和RE模型的估计结果,结果与表1一致。

对于联立因果和测量误差所引致的内生性问题,通常采用工具变量法。根据数据可得性,我们采用避孕普及率变量(Contr)作为总和生育率变量的工具变量,因为避孕普及率是影响总和生育率的一个关键因素,并且不易受到收入不平等水平的影响。表2中列(5)报告了工具变量回归法(IV)第一阶段的回归结果,避孕普及率(Contr)变量的系数估计值显著为负,且R2为0.820。这一结果说明避孕普及率越高的地区,其总和生育率越低。表2中列(6)报告了两阶段最小二乘法的回归结果。Durbin-Wu-Hausman检验拒绝了“测量误差或者内生性引致的偏误不严重”的原假设,在工具变量法估计下,总和生育率变量系数估计值仍显著为正,而系数估计值为0.013,比RE模型的估计结果小了0.012,这说明联立因果导致的内生性问题使结果高估了。

表2 克服内生性问题的稳健性检验

注:列(1)-列(3)是考虑异方差稳健估计后OLS、FE和RE模型的估计结果;列(5)为两阶段最小二乘法第一阶段的回归结果,其被解释变量为总和生育率(TFR),核心解释变量是避孕普及率(Contr);列(6)Durbin-Wu-Hausman检验P值为0.000;表2所有回归的控制变量与表1中的列(6)一致,且控制国家和年份效应,均包含常数项,为节约篇幅,未报告。

其次,考虑异常样本点的影响。由于中国总和生育率的下降主要是由生育政策的外在影响引起的,其生育率变化对收入不平等的影响可能有别于一般规律,因此表3中列(2)给出了剔除中国样本后的回归结果。此外,我们分别剔除基尼系数和总和生育率的极端值数据,如表3中列(3)是剔除基尼系数位于1%分位数以下以及99%分位数以上的数据后并同时汇报随机效应模型(RE)和中位数回归(MedianRegression)的估计结果。由表3可知,不管是剔除中国样本后的情形,还是以不同分位数剔除异常样本点的情形,随机效应模型和中位数回归结果中总和生育率变量的系数估计值均显著为正。

最后,我们将全样本(1970-2011年)划分为两个时间段的子样本(1970-1990年和1991-2011年),并分别进行随机效应模型估计,估计结果表明,不管是全样本还是分时间段的两个子样本,总和生育率变量的系数估计值均显著为正。*为节约篇幅,未报告按时间段分样本的估计结果,需要者可向作者索取。

表3 考虑异常样本点影响的稳健性检验

注:被解释变量为基尼系数(Gini),解释变量为总和生育率(TFR)和其他控制变量;RE是随机效应模型下的回归结果,MedianRegression是采用中位数回归方法的估计结果;为节约篇幅,仅报告总和生育率(TFR)的系数估计结果以及变量观测数,其余控制变量的估计结果省略了。

(三)进一步的稳健性分析:以出生率为替代变量

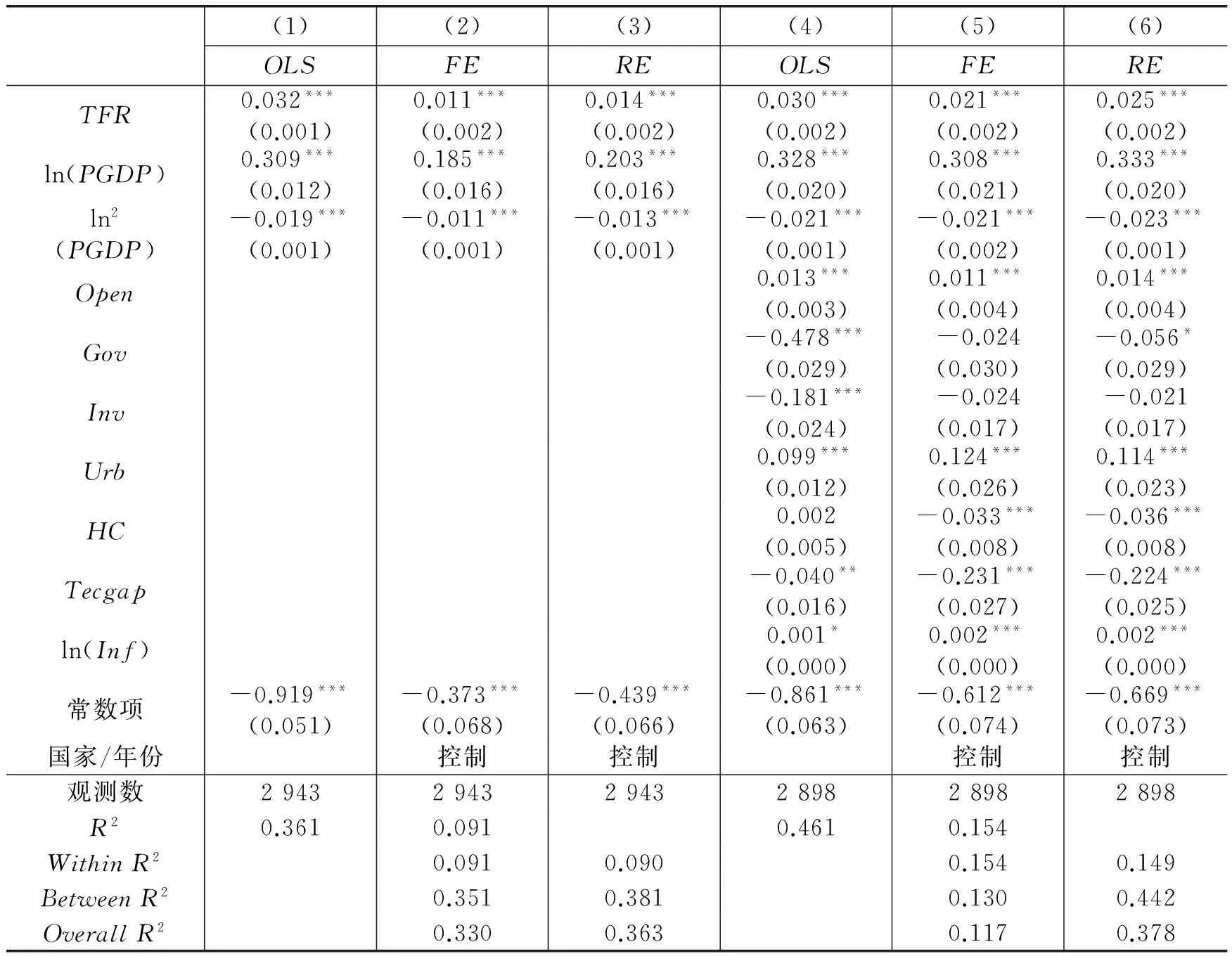

除了总和生育率,出生率也是一个衡量生育率的指标。Bogue和Palmore(1964)提到,不同生育率测算指标之间是高度正相关的,对于国家宏观加总层面的研究,利用一种生育率指标去替代另外一种生育率指标,仍能得到很高水平的准确性。基于此,本文将出生率变量(BirthR)作为总和生育率变量(TFR)的替代指标,采取与前文一致的估计方法和步骤重新进行估计。

表4中列(1)-列(3)分别为OLS、FE和RE模型估计,Hausman检验结果也表明RE模型的估计结果最无偏一致。由表4中列(3)的估计结果可知,出生率变量(BirthR)的系数估计值为0.038,且在1%水平上显著,表明出生率水平的提高会拉大收入不平等,这一结果与使用总和生育率变量的结果一致。此外,我们分别考虑潜在的内生性问题(表4中列(4)与列(5))、剔除异常样本点以及考虑按时间段分样本的稳健性检验,*为节约篇幅,未报告剔除异常样本点以及按时间段分样本的估计结果,需要者可向作者索取。这些额外稳健性检验的结果均表明出生率变量(BirthR)的系数估计值显著为正。这一结果使我们更加确信此前得到的研究结论,并且表明在宏观加总层面,不同生育率测算指标之间的彼此替代具有高准确性。

表4 以出生率作为替代指标的稳健性检验

注:表4所有回归的控制变量与表1中的列(6)一致,且控制国家和年份效应,均包含常数项,为节约篇幅,未报告。

五、生育率对收入不平等影响的作用机制与异质性特征

(一)生育率对收入不平等影响的作用机制

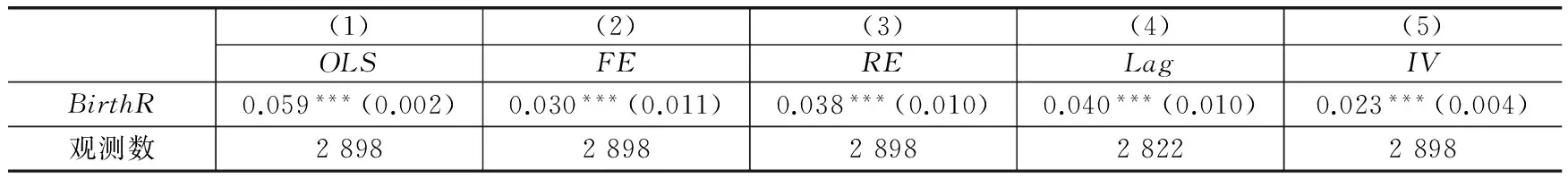

前文的理论模型中关于生育率对收入不平等影响的作用机制表明,如果穷人的生育率大于富人,并且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么一个经济体中的代际收入流动弹性越高,生育率提高对收入不平等的拉大作用也就越大。本部分将利用22个国家的代际收入流动弹性指标来检验这一作用机制。

首先,利用交互项检验方法来识别作用机制。由于代际收入流动弹性是一个非时变变量,根据Jia(2014)的做法,我们未在方程中单独引入代际收入流动弹性变量,仅放入生育率变量及其与代际收入流动弹性变量的交互项(TFR×Inter_Mob)。表5中列(2)的估计结果显示,交互项的估计系数显著为正,这表明代际收入流动弹性越高,生育率的提高对收入不平等的拉大作用越大。表5中列(4)利用出生率变量与代际收入流动弹性变量的交互项(BirthR×Inter_Mob)的回归结果也一致,交互项估计系数显著为正。

交互项回归的隐含前提是假设对于不同代际收入流动弹性的国家,其余控制变量对收入不平等的影响程度是相同的。然而这种假设并不完全合理,因此我们根据代际收入流动弹性变量(Inter_Mob)的均值(0.394)作为划分标准,将22个国家划分为代际收入流动弹性高与代际收入流动弹性低的国家。表5中列(5)与列(6)关于这两类国家分样本回归发现:在代际收入流动弹性高的国家,生育率变化对收入不平等有显著的正向影响;而在代际收入流动弹性低的国家,生育率变化对收入不平等没有显著影响。表5中列(7)与列(8)利用出生率变量(BirthR)的回归结果也一致。

上述检验结果支持了前文关于生育率对收入不平等影响的作用机制分析,即代际收入流动弹性越高,生育率提高对收入不平等的拉大作用就越大。

表5 作用机制检验

注:列(1)与列(3)是基准回归结果,列(2)与列(4)是加入交互项后的回归结果,列(5)-列(8)是分样本回归结果;表5中所有回归的控制变量与表1中列(6)一致,且控制国家和年份效应,均包含常数项,为节约篇幅,未报告。

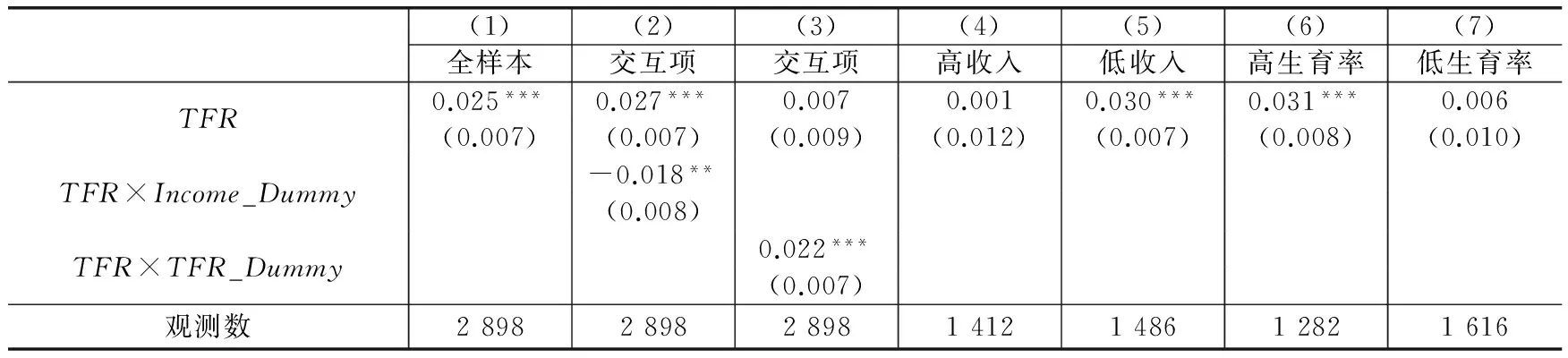

(二)生育率对收入不平等影响的异质性特征

对于不同经济发展水平的国家,其收入不平等水平与生育率也表现出明显差异。根据前文分析,将所有国家划分为高收入国家和低收入国家两个子样本。高收入国家的收入不平等水平一般低于低收入国家,且其总和生育率也明显低于低收入国家。*根据笔者整理的跨国数据计算后发现,高收入国家基尼系数的平均水平比低收入国家低0.10,高收入国家总和生育率的平均水平比低收入国家低1.90。那么对于经济发展水平或者生育率处于不同阶段的国家,其生育率变化对收入不平等的影响是否有所差异或存在某种规律特征?本部分将分别考察不同收入水平以及不同生育率下生育率变化对收入不平等的影响差异。

首先,考察不同收入水平下生育率对收入不平等作用的异质性。表6中,Income_Dummy是衡量收入水平的虚拟变量,高收入国家为1,低收入国家为0。在原回归模型基础上,加入总和生育率与收入水平虚拟变量的交互项(TFR×Income_Dummy)。结果表明,总和生育率变量(TFR)显著为正,交互项(TFR×Income_Dummy)显著为负,这说明总体而言生育率提高会拉大收入不平等,而低收入国家生育率对收入不平等的拉大作用比高收入国家更大。其次,考察不同生育率水平下生育率对收入不平等作用的异质性。表6中,TFR_Dummy是根据总和生育率平均水平(2.810)划分而生成的虚拟变量,当总和生育率高于2.810时,TFR_Dummy为1,反之则为0。估计结果表明,总和生育率变量(TFR)系数为正,交互项(TFR×TFR_Dummy)显著为正,这说明相比于那些总和生育率处于较低水平的国家,在总和生育率处于较高水平的国家里,生育率对收入不平等的拉大作用更大。

同样地,我们将样本划分为高收入国家和低收入国家、高生育率国家和低生育率国家进行估计(如表6中列(4)-列(7)所示),估计结果显示,高收入国家的总和生育率变量的系数估计值不显著,低收入国家的总和生育率变量的系数估计值显著为正;高生育率国家的总和生育率变量的系数估计值显著为正,低生育率国家的总和生育率变量的系数估计值不显著。这些结果进一步支持了上述交互项回归的分析结果。

利用出生率作为替代指标的异质性考察结果与利用总和生育率指标的考察结果完全一致。*为节约篇幅,未报告利用出生率指标进行异质性考察的估计结果,需要者可向作者索取。总之,生育率提高总体上会拉大收入不平等,而低收入国家的生育率对收入不平等的拉大作用比高收入国家更大,在总和生育率处于较高水平的国家里,生育率对收入不平等的拉大作用更大。

表6 生育率对收入不平等影响的异质性特征

注:列(1)是全样本回归结果,列(2)与列(3)是加入交互项后的回归结果,列(4)-列(7)是分样本回归结果;表6中所有回归的控制变量与表1中列(6)一致,且控制国家和年份效应,均包含常数项,为节约篇幅,未报告。

六、结论与政策启示

本文从理论与经验两个方面考察了生育率对收入不平等的影响。首先,我们通过一个理论模型表明,如果穷人的生育率大于富人,并且穷人向富人阶层流动的可能性小于富人一直处于富人阶层的可能性,那么一个经济体中的生育率提高会使穷人比重提高,进而拉大收入不平等;并且一个经济体中的代际收入流动弹性越高,生育率提高对收入不平等的拉大作用就越大。然后,我们利用1970-2011年76个国家(地区)面板数据的经验研究发现:第一,总和生育率提高会拉大收入不平等,如果每个妇女平均多生育一个孩子,将会使基尼系数增加0.025,且这一结果在经济意义上显著;第二,以出生率作为总和生育率的替代指标,其实证结果与以总和生育率作为核心解释变量的基准结果基本一致,这说明对于宏观加总层面的研究,不同生育率测算指标之间是高度正相关的,彼此替代也能得到高水平的准确性,这也验证了Bogue和Palmore(1964)的研究;第三,对于代际收入流动弹性越高、收入水平越低或生育率越高的国家(地区),其生育率提高对收入不平等的拉大作用越大。

本文关于生育率对收入不平等影响的作用机制和异质性特征考察所得结论,对于我国如何在实施“全面二孩”政策下寻求应对严峻的收入分配问题之策具有政策启示。首先,根据本文异质性特征的考察,对于生育率较低的国家,其生育率提高对收入不平等的拉大作用较不明显,而目前我国的生育率处于较低水平,并且生育意愿普遍较低,因此“全面二孩”政策带来的生育率提高对收入不平等的影响较小,并且具有促进人口均衡发展的诸多作用,应该全面落地并给予鼓励。其次,低收入群体的生育率通常都会显著高于高收入群体,因此响应“全面二孩”政策的人群可能主要是低收入群体。由于低收入群体的经济状况处于中下水平,如果低收入群体生育二孩,他们在抚养子女上将会面临较大的经济压力,多生育子女将会降低低收入群体的家庭投资(包括人力资本投资)和生产能力,最终使其与高收入群体的收入差距进一步拉大。因此,为了缓解低收入群体生育二孩时面临的经济压力以及减轻这种经济压力对家庭投资和生产的挤出效应,政府可以考虑从提高低收入群体的收入和保障等方面制定相关政策,例如,给予低收入群体生育补贴和税收减免,在教育资源投入上给予低收入群体适当的优惠和倾斜,对低收入群体的妇女生育后的就业和发展提供保障。最后,根据本文的作用机制考察可知,社会代际收入流动越低,生育率提高对收入不平等的拉大作用越大,因此政府也可以考虑从提高社会代际收入流动性方面制定相关政策来缓解收入不平等。

[1]郭剑雄. 人力资本、生育率与城乡收入差距的收敛[J].中国人口科学,2005,(3):27-37.

[2]蓝嘉俊,魏下海,吴超林. 人口老龄化对收入不平等的影响:拉大还是缩小?——来自跨国数据(1970-2011)的经验发现[J].人口研究,2014,(5):87-106.

[3]Ahluwalia M S. Inequality, poverty and development[J]. Journal of Development Economics, 1976, 3(4):307-342.

[4]Barro R J. Inequality and growth in a panel of countries[J]. Journal of Economic Growth, 2000, 5(1):5-32.

[5]Bogue D J, Palmore J A. Some empirical and analytic relations among demographic fertility measures, with regression models for fertility estimation[J]. Demography, 1964, 1(1):316-338.

[6]Chu C Y, Koo H W. Intergenerational income-group mobility and differential fertility[J]. American Economic Review, 1990, 80(5):1125-1138.

[7]Corak M. Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility[J]. Journal of Economic Perspectives, 2013, 27(3):79-102.

[8]Cysne R P, Maldonado W L, Monteiro P K. Inflation and income inequality:A shopping-time approach[J].Journal of Development Economics, 2005, 78(2):516-528.

[9]Dollar D, Kraay A. Growth is good for the poor[J]. Journal of Economic Growth, 2002, 7(1):195-225.

[10]Dyson T,Murphy M. The onset of fertility transition[J]. Population and Development Review, 1985, 11(3):399-440.

[11]Jia R. Weather shocks, sweet potatoes and peasant revolts in historical China[J]. Economic Journal, 2014, 124(575):92-118.

[12]Kuznets S. Economic growth and income inequality[J]. American Economic Review, 1955, 45(1):1-28.

[13]Lam D. The dynamics of population growth, differential fertility, and inequality[J]. American Economic Review, 1986, 76(5):1103-1116.

[14]Leamer E E. Wage inequality from international competition and technological change:Theory and country experience[J]. American Economic Review, 1996, 86(2):309-314.

[15]von Weizsäcker R K. Public pension reform, demographics, and inequality[J]. Journal of Population Economics, 1995, 8(2):205-221.

(责任编辑 景 行)

An International Study on the Relationship between Fertility Rate and Income Inequality under the Constraint of Intergenerational Mobility

Lan Jiajun1, Wu Chaolin2,3, Yu Lingzheng4

(1.WangYananInstituteforStudiesinEconomics,XiamenUniversity,Xiamen361005,China;2.SchoolofEconomicsandManagement,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510006,China;3.SouthChinaResearchCenterforMarketEconomy,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510006,China;4.SchoolofEconomicsandFinance,HuaqiaoUniversity,Quanzhou362021,China)

The problems of income inequality and low fertility rate are two major challenges in China nowadays. However, there are few researches about the relationship between demographic factor and income inequality from the perspective of fertility rate and exploring the role of intergenerational income mobility in the academia. This paper theoretically and empirically explores the impact of fertility rate on income inequality. The theoretical analysis shows that an increase in fertility rate will increase the proportion of the poor, thus enlarging the income inequality in an economy under the assumption of the intergenerational income mobility. Furthermore, using a cross-country panel dataset covering 76 countries and regions between 1970 and 2011, our empirical findings show as follows: firstly, an increase in total fertility rate will lead to a rise in income inequality; specifically speaking, if each woman has one more child on average, the Gini coefficient will increase by 0.025; secondly, the results by using the birth rate as a proxy indicator for total fertility rate are identical with the basic results, which mean that different measurement indicators for fertility rate are highly correlated with each other and can be mutually substituted; thirdly, total fertility rate has a greater impact on income inequality in countries with higher level of intergenerational income mobility elasticity, lower level of income, or higher level of total fertility rate. The analysis of the mechanism and heterogeneous characteristics of the effect of fertility rate on income inequality provides international experience and enlightenment for how to deal with the serious income distribution issue under the universal two-child policy.

income inequality; intergenerational income mobility; total fertility rate; birth rate

2015-09-29

国家社会科学基金青年项目(16CRK017)

蓝嘉俊(1989-),男,福建漳州人,厦门大学王亚南经济研究院博士研究生; 吴超林(1965-),男,广东韶关人,华南师范大学经济与管理学院、华南市场经济研究中心教授,博士生导师; 余玲铮(1985-),女,福建福州人,华侨大学经济与金融学院副教授。

F01; C923

A

1001-9952(2017)05-0018-13

10.16538/j.cnki.jfe.2017.05.002