健康投资的产业结构效应:来自OECD等国家的宏观证据*

2017-04-28刘国恩北京大学国家发展研究院北京0087重庆工商大学经济学院重庆400067

姚 瑶,刘 斌,刘国恩(.北京大学 国家发展研究院,北京0087;.重庆工商大学 经济学院,重庆400067)

健康投资的产业结构效应:来自OECD等国家的宏观证据*

姚 瑶1,刘 斌2,刘国恩1

(1.北京大学 国家发展研究院,北京100871;2.重庆工商大学 经济学院,重庆400067)

在“未富先病”以及“健康中国”的背景下,文章从产业结构出发,通过使用世界银行数据库和佩恩表1995-2011年百余个国家的面板数据,研究了健康投资行业的发展对经济结构的影响,以期为当下中国转型经济结构的时代诉求提供参考。研究结果显示:首先,发展健康投资行业有助于增加服务业就业人口比重,并且私人健康投资对增加服务业就业人口比重的影响系数大于公共健康投资;其次,相对于公共健康投资,私人健康投资对第二产业增加值的挤出效应更有限;第三,发展健康服务业,尤其是公共健康事业将加快经济结构转型速度。综上所述,发展健康产业对推进产业结构转型具有积极意义,但如何在政策效果和可能的阻力之间进行权衡还需要政策制定者的慎重考虑。

健康投资;产业结构;宏观经济

一、引 言

世界卫生组织数据显示,2012年全世界平均每十万人中就有564人死于慢性病,三种主要慢性病(心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病)死亡占总慢性病死亡人口的比例为74.41%;而中国同年的慢性病死亡率为576.3/10万,三种慢性病死因占总慢性病死亡人口的比例更是高达90.87%。与此同时,以上年不变价衡量的2012年中国人均GDP约为11 017美元,比世界平均水平低约2 691美元。可见,在人均国民收入还明显低于世界平均水平时,中国却承受着远高于世界平均水平的慢性病死亡率,已经陷入了“未富先病”的困境。

2015年,“十三五”规划首次将“健康中国”升级为国家战略,这显示中国在经历了30余年的经济高速增长后,开始将民生福祉问题提升到了一个更加重要的高度。面对“未富先病”的困局,“健康中国”的提出,是机遇也是挑战。一方面,发展健康事业的宗旨是全方位改善国民的健康素质,提升健康行为力;另一方面,发展健康事业的社会效益不仅仅局限于健康福祉的增进,还可能对宏观经济的运行产生直接的经济绩效,从而使发展健康事业的积极效应成倍增加。可见,对健康投资经济绩效的讨论有利于发掘“健康中国”更深层次的内涵。

总体上,健康投资对经济绩效产生作用的机制至少可以从经济产出和经济结构两个方面来分析。一方面对于经济产出,健康投资的增加会增加全社会的总投资,从而对国民收入产生乘数促进作用,这是直接的经济影响;同时,健康投资的增加会通过增强健康人力资本而对国民产出产生间接的经济影响,这两方面都是已有文献所重点关注的(Weeks,1961;Mocan等,2004;Moscone和Tosetti,2010)。另一方面,对于经济结构,全社会健康投资的增加会增加全民对健康服务及相关产品的需求,从而吸引更多劳动者从事健康服务及相关行业,增加第三产业的就业,进而对三次产业的结构调整和转型升级起到促进作用。以OECD国家为例,从2005年到2009年仅4年的时间,OECD国家平均就业增长约为5.0%,健康行业的就业增长约为8.2%,但农业、制造业以及建筑业这三大行业的就业增长率为-2.2%;从可获得的最新数据来看,加拿大、爱尔兰、英国以及俄罗斯在2005年到2014年这10年中,其健康服务行业的就业增幅(分别是28.8%、31.4%、17.8%、18.5%)远远超过了总就业增幅(分别是10.4%、-2.2%、6.9%、4.7%),也远超农业、制造业和建筑业的就业增幅(分别是-5.6%、-29.7%、-12.3%、-13.6%)*数据均来自OECD统计中心,但对于不同的国家,OECD记录情况存在差异。2009年是有记录的最完整也是最近的年份,此后有个别国家的记录持续到2014年。。从OECD国家的数据可以看出,在农业、制造业和建筑业等行业就业下降时,健康服务业的就业却在大幅度增加,其增长率也明显高于所有行业均值。可见,健康服务行业对劳动力有很强的吸引力和吸纳能力,这是否意味着健康服务行业吸引着大量的劳动力从第一、二产业向第三产业转移,进而对产业结构产生了影响呢?虽然有学者对健康投资的产业效果进行过论述,却鲜有研究对此进行过深入分析。另外,健康中国战略的一项重要战略思路是完善公共健康基础设施,以公共健康投资带动私人健康投资增长,“鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利民营医院和公立医院同等待遇”,那么,公共健康投资和私人健康投资的经济绩效是否会有所不同?鉴于此,本文将重点关注健康投资在产业结构调整中所扮演的角色,并在此基础上分析不同类型的健康投资对经济结构的差异性影响。

近年来,中国服务业产值占国内生产总值的比重呈不断上升的趋势,但仍远低于世界平均水平。世界银行数据显示,2014年全世界服务业增加值占GDP比重的平均水平约为68%,工业增加值占比约为27.7%,而中国服务业增加值占比却不足50%,工业增加值占GDP比重约为43.1%。当机器逐渐代替人工,伴随着人口的不断增长,经济中过剩的劳动力将会不可避免地从由农工业主导的第一、二产业转移到由服务业*现代服务业包括基础服务、生产和市场服务、个人消费服务以及公共服务。主导的第三产业。Kuznets(1966)就曾强调,不同于产业革命之前的经济增长,现代经济增长将在技术进步和结构变动的基础上实现可持续的经济增长。率先步入后工业化国家的实践印证了这一点。事实上,产业结构不仅显示了以往经济增长的绩效,也影响着未来经济增长的优势(郭佩颖,2013)。无论是关于经济的可持续增长,还是关于社会的稳定,经济发展模式由工业过渡为后工业既是必然的趋势,也将成为不争的事实。但是,经济转型的过程只能实事求是,在条件不成熟时强制产业结构转变将得不偿失(乔为国和周卫峰,2004)。因此,寻找一个能使服务业和制造业相互协调发展的切入点成为了现阶段包括中国在内的众多工业化国家的重要任务。本文认为,健康投资行业将在其中扮演重要的角色。理由有两点:

第一,健康投资行业的产业属性。作为一个实际的产业、一个切实的国民经济组成部分,健康投资市场与经济之间的相互作用很早就受到经济学家的广泛重视(Weeks,1961;Kleiman,1974;Kumar,2013)。在已有的研究文献中,绝大部分讨论都集中在健康投资与收入之间的关系上(Newhouse,1977,1992;Leu,1986;Mocan等,2004;Moscone和Tosetti,2010)。然而,健康投资的经济价值不仅仅体现在其与国民收入的相关性上,还可能对产业结构产生影响,因为首先,健康投资本身就属于经济活动,所以健康投资的变化势必会对经济存在影响;其次,健康投资行业本身就属于一个行业,有相当一部分是属于劳动密集型(医疗机构中的医生和护士),但也有一部分是属于技术密集型(药品、医疗器械的研究、开发、制造)。因此,健康投资的变化一定会对经济体的产业结构造成影响,梁浩材(1986)就曾明确指出,健康投资可以扩大卫生服务的范围,从技术性医疗服务转向为社会性预防服务为导向,增加卫生从业人员数量,减轻医院的压力,有利于发展第三产业。

第二,健康投资的健康效应及外部性。抛开健康投资行业中可能存在的低效和浪费,如医生诱导需求(Fuchs,1978)、患者过度使用医疗保险(Manning等,1987)、防御性医疗(Kessler和McClellan,1996)等,从本质出发,健康投资对人类发展是有益的。“当我们思忖医药科学带来的进步时,往往能找到安慰”(米香,2011)。新型疫苗的研发让人类有能力对疾病进行防御,新的治疗技术不仅帮助治愈疾病,也能减少人类的痛苦;延长预期寿命的工作重点从降低婴幼儿死亡率转移到延长老年人口的寿命,预示着人口结构的变化、劳动力结构的转型以及人类实现长寿的可能性;对传染性疾病的防治带来的外部性更是不言而喻。这些迹象都显示发展健康投资学科会对社会发展、人类进步产生更加深远的影响。

因此,探寻健康投资行业对经济结构是否产生影响,产生什么样的影响尤为重要。然而,学术界关于这方面的研究仍较为缺乏。因此,本文在宏观数据的基础上,首次对该问题进行实证分析,这些经验证据丰富了相关领域的研究。同时,解析私人健康投资和公共健康投资在经济结构转型中的不同作用可为相关政策的制定提供参考。具体地,本文使用静态固定效应和动态GMM分析等方法研究健康投资行业发展对产业结构的影响,数据来自世界银行和佩恩表数据库,涵盖了包括OECD和APEC国家在内的一百多个国家和地区从1995年到2011年的宏观数据。研究发现,私人健康投资对促进劳动力流向第三产业的作用大于公共健康投资,同时,私人健康投资对第二产业产值的挤出效应弱于公共健康投资,但从向服务业转型的速度上来看,公共健康投资扮演了更重要的角色。以上研究结果显示,发展私人健康投资、增加社会办医对缓解就业压力有显著的意义,这恰好契合“健康中国”战略;但对于结构转型的速度,在这样一个宏观命题中,由政府主导的公共投资的作用仍不可忽视。

本文的贡献主要表现在以下三个方面:第一,本文以健康投资行业的发展为切入点研究经济转型,这应该是学术界中关于健康投资市场研究的为数不多的尝试,在一定程度上丰富了经济转型领域的相关研究。第二,将健康投资按投资主体划分为私人健康投资和公共健康投资,对不同类型健康投资在经济转型中所起的作用进行了探索,可为相关的政策制定提供参考。第三,使用包括OECD国家和APEC国家在内的百余个国家层面宏观数据,较以往的宏观研究在样本范围上有一定的扩展。

本文余下部分结构安排如下:第二部分是文献回顾部分;第三部分对本文所使用的数据、变量以及实证模型进行介绍;第四部分为本文的实证结果和分析;第五部分是对实证结果进行讨论,并对全文进行总结。

二、文献回顾

健康和经济,这两大主题之间的相互关系一直是学者们讨论的焦点,这一现象的根本原因和最终目的是人类对逃离死亡和贫困的渴望(Deaton,2014)。因此,明确二者之间的相互作用,以及这种相互作用的机制就成为了这类研究的核心。以最为简单的二元分类来看,关于健康与经济关系的研究可以从理论(Barro,1996;杨建芳等,2006;王弟海,2012)和实证(Acemoglu和Johnson,2007;Liu等,2008;王弟海等,2008)这两个方向来展开;若以内容划分,现有的研究则包括了健康与经济增长和发展(Bloom等,2004;Well,2007)、健康与教育(Well,2007)、健康与人口结构(Soares,2005;Cervellati和Sunde,2011)、健康与劳动生产力(Stewart等,2003)、健康与消费储蓄(又称为健康与物质资本)(Bloom和Canning,2000;Bloom等,2007)等,其中后面四个研究模块也被视为是第一项主题的内在机制。相关学者如Strauss和Thomas(1998)、王曲和刘民权(2005)以及王弟海等(2015)已对以上内容做了十分详尽的叙述。需要注意的是,由于健康与其他经济决定因素之间的关系纷繁复杂,因此,在实际分析中,上述主题往往会出现互有涉及的情况。例如,通过扩展Barro和Becker(1989)的代际交叠模型,Blackburn和Cipriani(1998)指出死亡率和人均收入呈现负相关关系,不仅如此,生育率也与人均收入负相关,由此可认为死亡率高,那么生育率也相应地会高。通过对代理人行为的分析,Blackburn和Cipriani(1998)不仅回答了健康和经济之间的关系,也对健康和人口结构(生育率)的相关性进行了探索,此外该研究也对家庭与儿童的健康投资以及经济与人口增长等问题进行了一定的阐述。

除此之外,在健康经济学领域中,也有学者从健康投资的角度对经济增长和发展进行展开分析,如Kleiman(1974)、Newhouse和Phelps(1976)、Hartwig(2010)等,但这些研究更多的是对二者关系进行讨论。Narayan等(2010)分析了医疗卫生投资、教育等因素与经济增长之间的长期关系,发现医疗卫生投资、教育等对经济增长具有促进作用。通过扩展Agénor(2008)的理论分析,吕娜(2011)发现,在发达国家中,大量的公共健康支出会抑制政府的其他基础设施支出,从而对经济增长有不利的影响,该结论与Aísa和Pueyo(2006)的研究保持了一致。同时,他们也指出,在不发达的地方,提高公共健康投资会促进经济增长。造成上述现象的可能的原因是,投资健康不仅会有利于提升健康从而促进经济增长,同时,由于资源的有限性,也会挤出对其他生产领域的资源投入(比如在预算约束的情况下,国家财政在面对投资健康还是投资教育的选择时,增加健康投资会降低对教育的投入,从而可能降低教育人力资本的培养;由于健康本身会带来个体效用(Grossman,1972),因此人们会由于增加对健康的投资而减少储蓄,从而挤出物质资本,抑制经济发展。但由于发达国家和发展中国家所处的健康水平和经济发展水平不同,投资健康对经济的综合作用也不一样。这主要表现为,在经济不发达地区,投资健康能带来更好的经济增长,而在发达地区,投资健康对经济增长带来的促进作用已不再明显,甚至为负(王弟海,2015)。

综合以上文献研究,我们可以发现,从健康经济学诞生之初到现在,关于健康和经济的讨论已比较充分,相比之下,以投资健康为切入点探索其与经济之间的关系的研究还相对较少,并且主要集中在经济增长方面,对于经济结构的研究还相对欠缺。因此,本文对医疗卫生投资与产业结构的探索,一方面扩展了健康和经济领域相关研究的思路,另一方面也可为政策制定者提供一定的政策参考。

三、数据与实证模型

本文的数据主要来自世界银行和佩恩表包括亚太经济合作组织(APEC)以及经济合作与发展组织(OECD)在内的118个国家和地区1995年到2011年的历史数据。*世界银行数据库中关于健康投资的数据始于1995年,佩恩表8.1中关于资本存量的数据最新年份是2011年,因此本文样本时间范围为1995-2011年。此外,在实际分析中,具体的国家数量依变量情况而定。

表1 主要变量描述(2011年)以及单位根检验

对于产业结构的影响因素,已有的文献研究主要从供给(Baumal,1967)和需求角度(Echevarria,1997;Foellmi和Zweimuller,2002)进行探讨。因此,本文在这些研究的基础上,对健康投资占比在劳动力就业中的影响进行分析,基本模型如下:

(1)

其中Yit对应的是国家i在时间t时的劳动力就业占比,包括服务业和制造业。hce_GDPit对应的是国家i在时间t时的健康投资占GDP比重。Xit是一系列控制变量,主要分为两类:供给因素和需求因素。首先,是产业结构的供给因素。Ngai和Pissarides(2005)指出,产业结构的变动是由于不同生产部门中的生产技术以及生产率存在差异,宋凌云等(2012)在分析地方官员对产业结构的影响时使用了在校大学生数量对生产技术以及生产率进行代理。基于他们的分析,我们认为,衡量一国技术水平的最主要指标应该是教育人力资本状况,这有两点原因:第一,一国的技术发展离不开高质量的受教育人口;第二,技术进步反过来会提升该国对人口教育水平的要求,培养出更多受教育程度高的国民。因此,本文选择各国人均受教育年限作为教育人力资本的代理变量。其次,产业结构的需求因素。Foellmi和Zweimuller(2002)等认为,经济发展水平的改善会影响人们的消费行为,这将对生产结构产生影响。林毅夫和姜烨(2006)使用人均资本存量衡量要素禀赋,而我们认为人均资本存量也能有效地代表经济发展程度。因此,本文使用人均资本存量作为经济发展水平的代理变量。此外,对于不同的被解释变量,共同的控制变量包括投资率、对外开放程度、人口结构和人口健康状况等。本文使用资本形成总额衡量投资率,以反映动态的资本积累对产业结构的影响;使用外商投资水平作为对外开放程度的代理变量,以分析一国对外开放程度对产业结构的影响;人口抚养比一方面可以反映人口的结构,另一方面可以作为劳动力供给的代理变量,因此本文也控制了这一因素对产业结构的影响。此外,使用婴儿死亡率这一被广泛使用的人群健康指标作为对健康水平的衡量,如Grossman(1972)所述,健康决定一个人可以工作和享受生活的时间,教育人力资本固然重要,但是如果他不健康或者根本无法参加工作,那么教育人力资本的意义也将无法得到体现。最后,本文也对时间(Ct)和地区不可观测效应(Ci)进行了相应的控制。

由于式(1)属静态模型,并未考虑到产业发展(Yit)本身的动态效应,即前期的产业发展情况对现期产业发展情况的影响。因此本文将式(1)扩展为动态面板数据(DynamicPanelData)模型,变形如下:

(2)

由于被解释变量的滞后项被加入到方程右边,因此产生了内生性问题。根据Arellano和Bond(1991)等人提出的广义矩(GMM)方法,本文对式(2)进行一阶差分:

(3)

四、实证分析

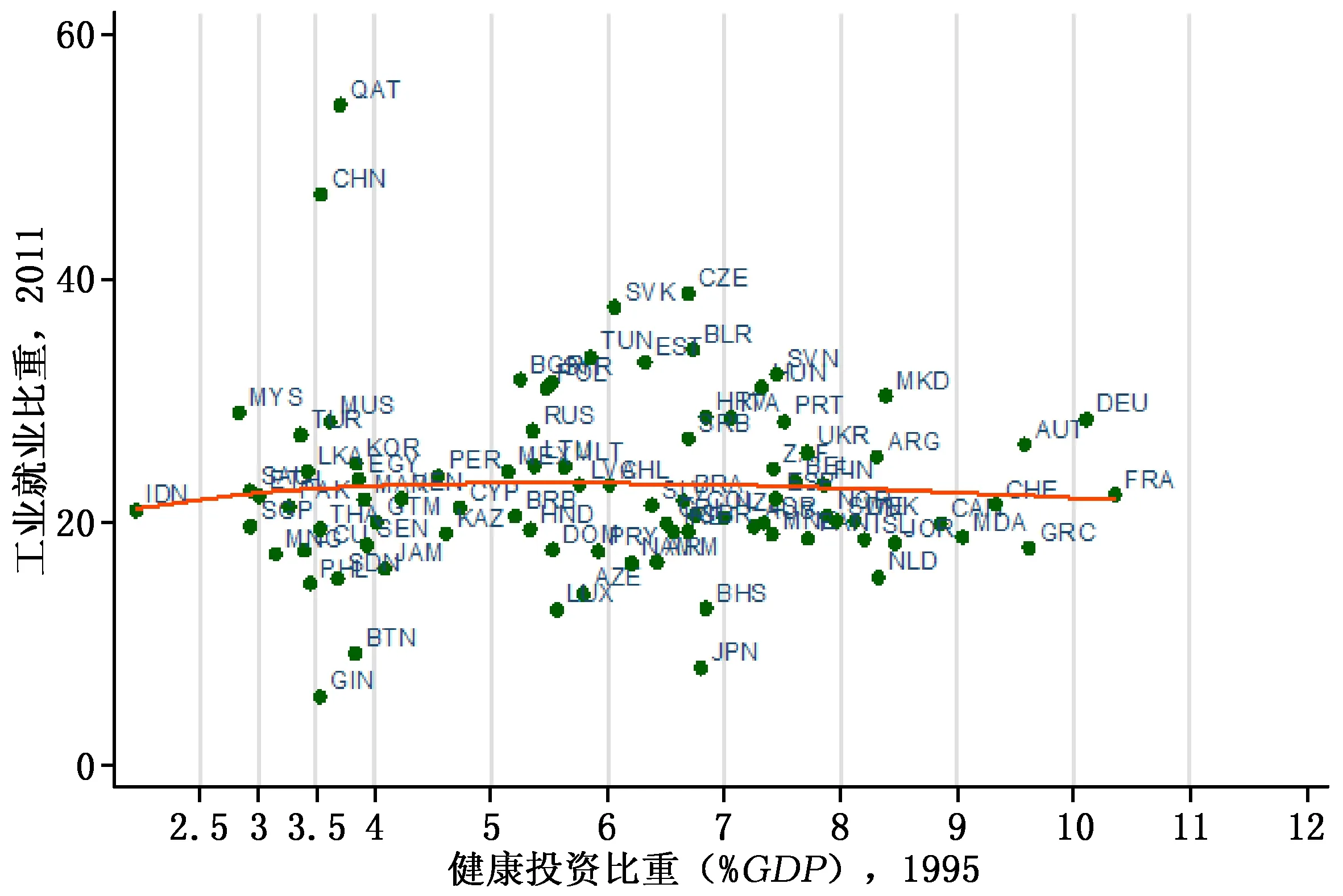

(一)健康投资与就业。图1a是总健康投资对工业就业量的影响。横轴为1995年的健康投资占GDP比重,纵轴是2011年的工业就业人口在总就业人口中所占比重。从趋势线的走势中可以发现基期的健康投资对后期的工业就业量有轻微的负向影响。*事实上,两变量即期数据之间也呈现出同样的趋势。图1b是总健康投资占比对服务业就业占比的影响。显然,基期健康投资市场在国民经济中所占的比重越高,越能促进未来的劳动力转移到服务业。*而这一点同样表现在基期公共健康投资事业发展对劳动力转移的作用上。不同的是,1995年私人健康投资市场在国民经济中所占的比重与2011年服务业就业占比显示出了一定的负相关。限于篇幅,本文并未列出相关描述性分析。而这一点同样表现在基期公共健康投资事业发展对劳动力转移的作用上。不同的是,1995年私人健康投资市场在国民经济中所占的比重与2011年服务业就业占比显示出了一定的负相关。

图1a 总健康投资占比对工业就业占比的影响

图1b 总健康投资占比对服务业就业占比的影响

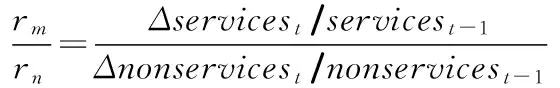

表2a是医疗卫生投资对工业就业比影响的分析结果。其中,模型(1)到(3)是静态面板估计效果,模型(4)到(6)是动态面板分析结果。可以发现,在静态面板分析中,除私人健康投资外,其余健康投资对工业就业比重的挤出效应并不显著。在考虑了被解释变量的动态性后,总健康投资和公共健康投资对工业就业的挤出效应变得显著,并且模型通过了自相关检验。考虑到国家间不可避免地会存在异质性问题,我们在分析中选择两步系统GMM估计以获得一致有效的估计量,所以在工具变量的检验中主要关注考虑了异方差的HansenJ检验,但我们也给出了基于同方差假设的Sargan检验作为参考。可以发现,HansenJ检验的P值均大于0.05,这一方面意味着工具变量有效,另一方面也意味着HansenJ检验的效力很可能由于工具变量过多而被削弱。平均来看,总健康投资增加1个百分点,工业就业人口比重将降低约0.17个百分点;公共健康投资增加1个百分点会带来工业就业比重降低约0.18个百分点。

表2a 健康投资对工业就业比的影响*方程解释变量中分别对第二产业和第三产业的增加值进行考虑,旨在对产业特征进行一定的控制。事实上,在动态面板分析中,被解释变量的滞后项就已经在相当大的程度上解释了产业特征。

注:(1)***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1;(2)模型估计值括号内的是标准差;(3)被解释变量是工业就业人口占总就业人口比;(4)限于篇幅,其余解释变量结果未列出。下表同。

稳健性分析中(表2b),总健康投资和公共健康投资与服务业就业存在显著的正相关,但私人健康投资的影响不显著。当总健康投资上升1个百分点,服务业就业人口占总就业人口比重会上升约0.44个百分点(模型(1))。当公共健康投资上升1个百分点,服务业就业人口占总就业人口的比重会上升约0.63个百分点(模型(2))。动态面板分析结果同样显示健康投资显著地促进了服务业就业人群的比重,总的来看,在控制了往期就业情况和行业产值之后,总健康投资、公共健康投资和私人健康投资对被解释变量的影响系数分别是0.622、0.615和0.683。此外,我们也发现,虽然其余解释变量的动态分析结果与静态分析结果在显著性上有所变化,但是在影响方向上较为一致。

以上结果显示,一方面增加健康投资可以减少工业就业人口比重,该效果在公共健康投资中略大;而另一方面,增加健康投资又对服务业就业人口比重有促进作用,其中私人健康投资的作用更明显。需要明确的是本文谈论的是就业人口比重,所以存在就业人口上升但比重下降的可能性。由于第二产业本身已趋于饱和,其就业人员的增加会相对有限,同时由于机器对人的逐渐替代,造成的是第二产业的就业人口不仅不会出现增长,还有可能萎缩的局面。而健康投资的增加,尤其是政府起主导作用的公共健康投资的增加,传递了加强建设服务业的信号,因此可能会对第二产业的就业人口产生挤出。同时,加强并鼓励社会(私人)资本进入健康市场,不仅能够弥补公共健康投资不能覆盖的地方,也能催生出新的健康服务形式,创造更多的就业岗位。所以,私人健康投资对服务业就业占比的贡献作用会略大于公共健康投资。

表2b 健康投资对服务业就业比的影响

(二)健康投资与产业增加值。本部分使用健康投资占比对制造业和服务业增加值比重进行研究,进一步探索不同类型的健康投资在产业转型中所扮演的角色。

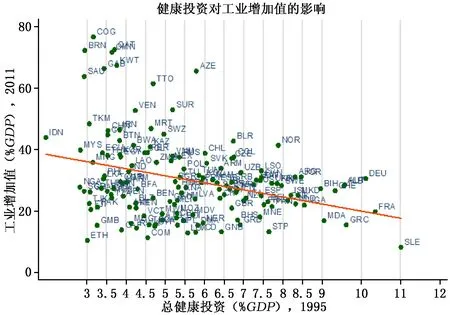

图2是总健康投资占比对工业增加值占比的影响。横轴为1995年的总健康投资占GDP比重,纵轴是2011年的工业增加值在GDP中所占比重。不难发现,1995年健康投资在国民经济中所占的比重与2011年工业增加值有很强的负相关关系。可以推测健康投资市场的发展对第二产业有挤出效应,但有利于服务业的发展。同样,本文也发现公共健康投资以及私人健康投资与服务业增加值有很强的负相关关系*限于篇幅,本文并未逐一列出。。但以上结论仅限于描述性统计部分,本文将在接下来的定量分析中对健康投资事业在第二产业和第三产业发展中的作用进行更进一步的探讨。

图2 总健康投资占比对工业增加值占比的影响

表3a给出了健康投资对工业增加值影响的分析结果。结果显示,在静态面板估计中(列(1)、列(2)和列(3)),当控制了行业特征之后,健康投资与工业部门增加值有显著的负相关关系。具体来看,总健康投资上升1个百分点会使得工业增加值下降约0.54个百分点,公共健康投资上升1个百分点会使得工业增加值下降约0.75个百分点,私人健康投资上升1个百分点会使得工业增加值下降约0.38个百分点。控制了内生性之后(列(4)、列(5)和列(6)),健康投资中的公共部分对两大产业增加值的影响幅度均显著的大于私人投资。具体地,总健康投资上升1个百分点,会导致工业增加值下降约0.61个百分点;公共健康投资上升1个百分点,工业增加值会相应降低约0.7个百分点;而私人健康投资的影响为负但不显著。

表3a 健康投资对工业增加值的影响

注:被解释变量是工业增加值占GDP比重。

对于服务业增加值(表3b),总健康投资、公共健康投资以及私人健康投资的影响系数分别为0.88、0.93和0.88。可以看到,在提升服务业产值方面,公共健康投资的效果略高于私人投资,而这一效果在动态分析中也得到了肯定。具体地,总健康投资上升1个百分点会使得服务业增加值上升约0.3个百分点,公共健康投资上升1个百分点会使得服务业增加值增加约0.49个百分点,而私人健康投资对服务业增加值的影响变为负。然而,模型(5)和(6)未能通过自相关检验(AR(1)和AR(2)均显著地拒绝没有自相关的原假设),所以该结果仅供参考。无论如何,从静态面板固定效应(前三列)的分析中,可以认为健康投资与服务业增加值之间存在显著的正相关。

关于本部分的结果,有两点是需要明确的:首先,同前文分析类似,健康投资的增加会挤出第二产业产值,这意味着虽然健康投资行业同时涵盖制造业和服务行业,但是对于整个社会经济来讲,健康投资业,特别是公共健康投资中的服务导向特点更为占优,加之劳动力从非服务业流向服务业,因此健康投资对第二产业的消极作用较为明显。其次,虽然在不同投资类别的研究中,本文并未得出有统计学意义的结论,但从总体上来看,健康投资会对服务业产值有显著的促进作用。

表3b 健康投资对服务业增加值的影响

注:被解释变量是服务业增加值占GDP比重。

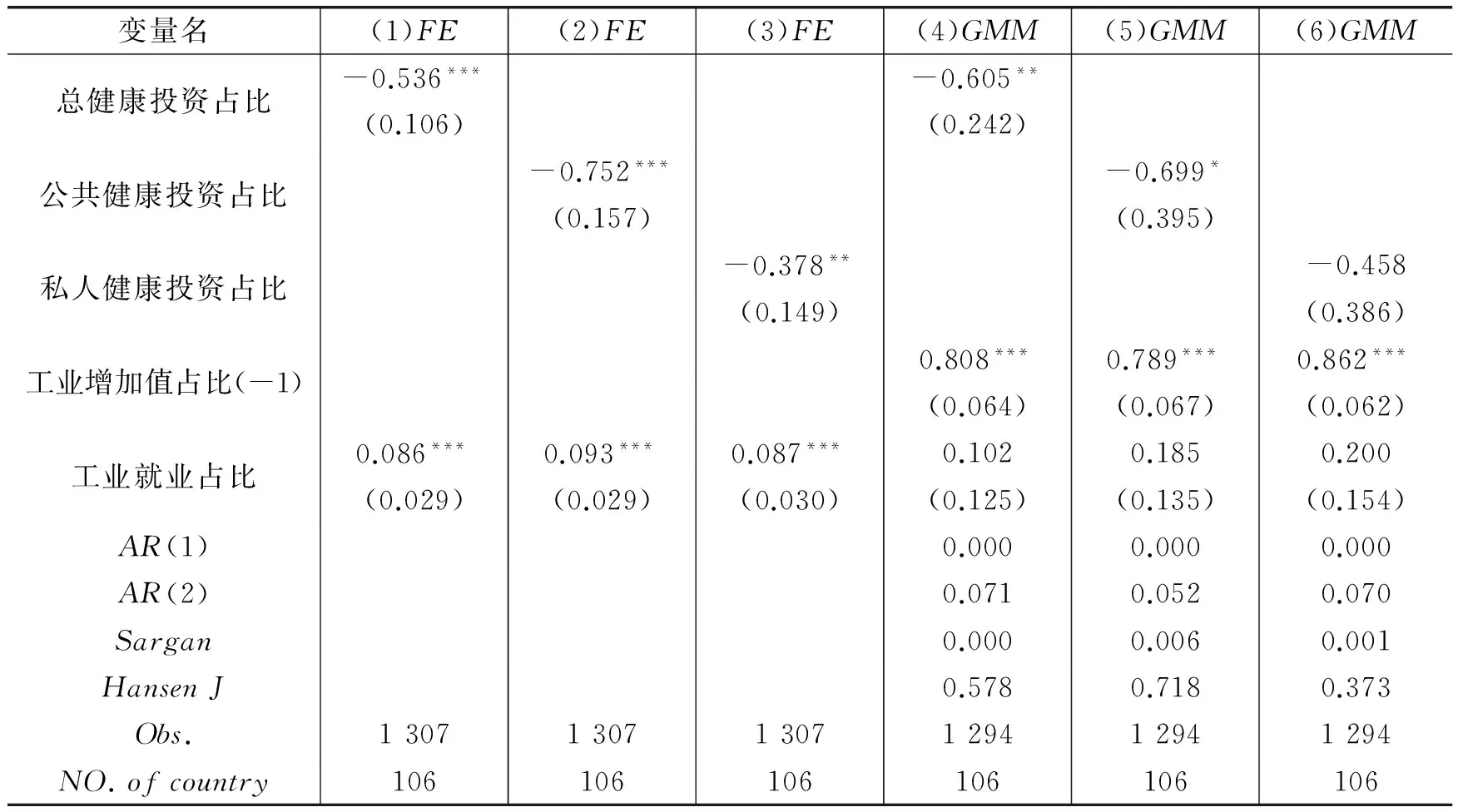

(三)健康投资对服务业与非服务业增长率之比的影响。表4显示的是健康投资对服务业与非服务业增长率之比的影响。静态面板固定效应回归结果显示,推进健康投资事业的发展能有效地促使服务业与非服务业增长率之比上升,换句话说,加强健康投资有助于推动服务业产值在总产值中的比重加速上升。其中,促进公共健康投资的增加对服务业与非服务业增长率之比的提升作用在程度上高于私人健康投资,该结果与前文一致。系统GMM的分析结果支持了健康投资,尤其是公共健康投资在促使服务业与非服务业增长率之比上升中的显著作用。

综上所述,总体上健康投资对加快经济向服务业转型有显著的促进作用,可以加速服务业产值的提升速度。其中,无论是就业人口占比还是产值增加,抑或是服务业产值的增长速度,公共健康投资对服务业的推动作用较为稳健。对于私人健康投资,一方面,加强私人健康投资能显著地促进服务业中的劳动力就业比;另一方面,本文并未观察到私人健康投资对工业产值有显著的挤出效应。值得一提的是,Hosoya(2002)指出,由于人力资本的外部性,私人健康投资将不能满足社会最优的健康投资要求,因此作为补充,公共健康投资对人群健康水平有重要的意义,因为健康人力资本的增加能使经济实现长期发展。Aísa和Pueyo (2006)也认为,对于发展中国家,公共健康投资在经济增长中有着不可忽视的作用。这不仅表现在健康投资对于提高健康人力资本积累具有重要意义,也表现在随之而来的低生育率、高教育投资、老龄化等对人口结构和储蓄具有重要作用。

表4 健康投资对服务业与非服务业增长率之比的影响

注:(1)被解释变量是服务业与非服务业增长率之比。

五、讨论与结论

经历了近40年高速增长,当前中国经济面临的使命和挑战是经济结构的转型。而经济转型又包括产业结构转型、消费储蓄结构转型以及交换结构(进出口)转型等。虽然从健康投资行业本身的属性来看,学者一般将该行业归为第三产业,但是就其所涵盖的范围来讲,它有既有劳动密集型产业的特征(健康投资服务人员),也有资本密集的特点(药品、医疗装备的研发和生产)。因此,当我们考察健康投资行业对劳动力产业流向以及相关行业分布乃至整个产业结构的影响时,它又具有其他服务行业所不具备的特殊性。

过去,健康投资领域中的大部分讨论都在关注某一疾病防控手段、政策实施、治疗方式的成本和收益(如Russell等,1996;Athanasakis等,2015)等,忽略了健康投资行业本身的经济生产特性。本文从宏观角度出发,使用包括OECD国家和APEC国家在内的118个国家和地区长达17年的数据,探索健康投资事业发展在产业经济结构的变迁中所发挥的作用。依据数据特点,本文首先从就业与产业增加值的角度,分别研究了健康投资对制造业和服务业的影响;其次,本文依据Kuznets(1964)分析农业产值在国民经济中的份额对经济结构影响的理论,构建经济结构的衡量指标,研究健康投资结构投资的变化对经济结构的影响趋势。结果如下:

首先,推进健康投资可以促进劳动力流向服务业。相对于公共健康投资,私人健康投资更有助于推进服务业就业人口比重的上升,并且私人健康投资对于第二产业就业人口比重的挤出作用更小。这意味着,发展私人健康事业有利于创造更多的第三产业就业岗位,同时对第二产业就业的消极作用更小。其可能的原因在于,相对于公共健康投资来讲,私人医疗服务往往形式多样、灵活性高,外部性较低,患者个体受益程度更高,因此能够提供更多的就业机会和价值创造机会;而公共健康投资的形式较为单一,外部性显著以及特定的政策目标,导致其就业和价值创造能力要逊于私人投资。

其次,加大健康投资会降低工业产值在国内生产总值中的比重。其中,公共健康投资对工业产值的挤出效应更为明显,私人健康投资对第二产业产值的挤出则相对有限。这并不难理解,政府主导的公共医疗服务支出的增加将对社会释放出强化医疗行业的导向性信号,产生一种政策号召力,从而在很大程度上改变劳动力和资本的流向,因此,与很多公共支出一样,公共健康投资支出的增加将产生更为明显的挤出效应。结合本文的第一点发现可以看出,如果政府在大力促进第三产业发展的同时兼顾第二产业的绩效,两害相权取其轻,以一定的公共医疗投资带动私人健康投资全面发展的策略是值得选择的,这契合了“健康中国”的基本思路。

最后,健康投资事业,尤其是公共健康投资的发展有助于提高产业结构向服务业转型的速度。结合前两点结论,投资私人健康事业会更有助于服务业就业的增加,同时对工业的消极作用也相对温和,而发展公共健康事业对第二产业带来的影响却较为明显。这意味着,如果试图通过加大公共健康投资来推动产业转型,那么带来的社会影响将会大于私人健康投资。因此,如何在政策效果和可能的阻力之间进行权衡,这是未来中国推进健康事业发展所需要慎重考虑的问题。

回顾中国改革开放前30年的经济增长,其动力主要来自于工业的快速发展,然而随着技术进步以及资本对劳动力的替代,当失去廉价劳动力这一比较优势时,中国将不得不面对劳动力从第二产业转移出来的局面,有限的耕地以及更先进的生产技术使得第一产业对劳动力的需求也逐渐下滑,这必然对中国第三产业的劳动力吸纳能力提出更高的要求。本文的研究发现显示,发展健康投资能够有效提升第三产业对劳动力的容纳能力,这恰好迎合了中国经济发展和产业结构转型的历史需求。因此,本文的发现对当下的中国的经济转型具有重要的现实意义。

*作者特别感谢匿名审稿人的建设性意见,当然文责自负。

[1]Deaton A.逃离不平等: 健康、财富及不平等的起源[M].崔传刚译. 北京: 中信出版社, 2014.

[2]E.J.米香.经济增长的代价[M]. 任保平, 梁炜译. 北京: 机械工业出版社, 2011.

[3]郭佩颖. 产业结构变动与经济增长的收敛性[D]. 长春: 吉林大学, 2013.

[4]梁浩材. 一个真理——再论健康与社会发展的双向性作用[J]. 中国卫生经济, 1986, (3): 4-7.

[5]林毅夫, 姜烨. 发展战略、经济结构与银行业结构: 来自中国的经验[J]. 管理世界, 2006, (1): 29-40.

[6]吕娜. 健康人力资本与经济增长——基于私人与公共健康投资的内生增长模型和实证分析[D]. 武汉: 武汉大学, 2011.

[7]乔为国, 周卫峰. 中国三次产业结构特征及解释[J]. 数量经济技术经济研究, 2004, (11): 36-43.

[8]王弟海, 龚六堂, 李宏毅. 健康人力资本、健康投资和经济增长——以中国跨省数据为例[J]. 管理世界, 2008, (3): 27-39.

[9]王弟海. 健康人力资本、经济增长和贫困陷阱[J]. 经济研究, 2012, (6): 143-155.

[10]王弟海, 崔小勇, 龚六堂. 健康在经济增长和经济发展中的作用——基于文献研究的视角[J]. 经济学动态, 2015, (8): 107-127.

[11]王曲, 刘民权. 健康的价值及若干决定因素: 文献综述[J]. 经济学(季刊), 2005, (1): 1-35.

[12]杨建芳, 龚六堂, 张庆华. 人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J]. 管理世界, 2006, (5): 10-18.

[13]Acemoglu D, Johnson S. Disease and development: The effect of life expectancy on economic growth[J]. Journal of Political Economy, 2007, 115(6): 925-985.

[14]Agénor P R. Health and infrastructure in a model of endogenous growth[J]. Journal of Macroeconomics, 2008, 30(4): 1407-1422.

[15]Aísa R, Pueyo F. Government health spending and growth in a model of endogenous longevity[J]. Economics letters, 2006, 90(2): 249-253.

[16]Anderson T W, Hsiao C. Estimation of dynamic models with error components[J]. Journal of the American Statistical Association, 1981, 76(375): 698-606.

[17]Athanasakis K, Ferrante S A, Kyriopoulos I I, et al. Boceprevir for chronic genotype 1 hepatitis C virus in the current health care setting in Greece: A cost-effectiveness analysis[J]. Clinical Therapeutics, 2015, 37(7): 1529-1540.

[18]Barro R J, Becker G S. Fertility choice in a model of economic growth[J]. Econometrica, 1989, 57(2): 481-501.

[19]Barro R J. Health and economic growth[R]. Geneva: World Health Organization, 1996.

[20]Blackburn K, Cipriani G P. Endogenous fertility, mortality and growth[J]. Journal of Population Economics, 1998, 11(4): 517-534.

[21]Bloom D E, Canning D. The health and wealth of nations[J]. Science, 2000, 287(5456): 1207-1209.

[22]Bloom D E, Canning D, Sevilla J. The effect of health on economic growth: A production function approach[J]. World Development, 2004, 32(1): 1-13.

[23]Bloom D E, Canning D, Mansfield R K, et al. Demographic change, social security systems, and savings[J]. Journal of Monetary Economics, 2007, 54(1): 92-114.

[24]Cervellati M, Sunde U. Life expectancy and economic growth: The role of the demographic transition[J]. Journal of Economic Growth, 2011, 16(2): 99-133.

[25]Fuchs V R. The supply of surgeons and the demand for operations[J]. The Journal of Human Resources, 1978, 13: 35-56.

[26]Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health[J]. Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223-255.

[27]Hartwig J. Is health capital formation good for long-term economic growth?-Panel Granger-causality evidence for OECD countries[J]. Journal of Macroeconomics, 2010, 32(1): 314-325.

[28]Heuveline P. The global and regional impact of mortality and fertility transitions, 1950-2000[J]. Population and Development Review, 1999, 25(4): 681-702.

[29]Kessler D, McClellan M. Do doctors practice defensive medicine?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1996, 111(2): 353-390.

[30]Kleiman E. The determinants of national outlay on health[A]. Perlman M. The economics of health and medical care:Proceedings of a conference held by the International Economic Association at Tokyo[C]. UK: Palgrave Macmillan, 1974.

[31]Kuznets S. Economic growth and the contribution of agriculture[M]. New York: Mc Graw-Hill, 1964.

[32]Kuznets S. Modern economic growth: Rate, structure, and spread[M]. New Haven: Yale University Press, 1966.

[33]Leu R E. The public-private mix and international health care costs[A]. Culyer A J, Jonsson B. Public and private health services: Complementarities and conflicts[C]. Oxford, New York: Blackwell, 1986.

[34]Liu G G, Dow W H, Fu A Z, et al. Income productivity in China: On the role of health[J]. Journal of Health Economics, 2008, 27(1): 27-44.

[35]Manning W G, Newhouse J P, Duan N H, et al. Health insurance and the demand for medical care: Evidence from a randomized experiment[J]. The American Economic Review, 1987, 77(3): 251-277.

[36]Mocan H N, Tekin E, Zax J S. The demand for medical care in urban China[J]. World Development, 2004, 32(2): 289-304.

[37]Moscone F, Tosetti E. Health expenditure and income in the United States[J]. Health Economics, 2010, 19(12): 1385-1403.

[38]Narayan S, Narayan P K, Mishra S. Investigating the relationship between health and economic growth: Empirical evidence from a panel of 5 Asian countries[J]. Journal of Asian Economics, 2010, 21(4): 404-411.

[39]Newhouse J P, Phelps C E. New estimates of price and income elasticities of medical care services[A]. Rosett R N. The role of health insurance in the health services sector[C]. New York: NBER, 1976.

[40]Newhouse J P. Medical-care expenditure: A cross-national survey[J]. The Journal of Human Resources, 1977, 12(1): 115-125.

[41]Newhouse J P. Medical care costs: How much welfare loss?[J]. The Journal of Economic Perspectives, 1992, 6(3): 3-21.

[42]Ngai L R, Pissarides C A. Structural change in a multisector model of growth[J]. The American Economic Review, 2007, 97(1): 429-443.

[43]Russell L B, Gold M R, Siegel J E, et al. The role of cost-effectiveness analysis in health and medicine[J]. JAMA, 1996, 276(14): 1172-1177.

[44]Soares R R. Mortality reductions, educational attainment, and fertility choice[J]. The American Economic Review, 2005, 95(3): 580-601.

[45]Stewart W F, Ricci J A, Chee E, et al. Lost productive time and cost due to common pain conditions in the US workforce[J]. JAMA, 2003, 290(18): 2443-2454.

[46]Strauss J, Thomas D. Health, nutrition, and economic development[J]. Journal of Economic Literature, 1998, 36(2): 766-817.

[47]Weeks H A. Family spending patterns and health care[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961.

[48]Well D N. Accounting for the effect of health on economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(3): 1265-1306.

(责任编辑 石 头)

The Effect of Health Care Industry on Industrial Structure: A Macro Evidence from Countries like OECD Members

Yao Yao1, Liu Bin2, Liu Guoen1

(1.NationalSchoolofDevelopment,PekingUniversity,Beijing100871,China;2.SchoolofEconomics,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,Chongqing400067,China)

Under the background of being ill before becoming wealthy and healthy China, starting from industrial structure, this paper studies the effect of the development of health care industry on economic structure by using the panel data of more than one hundred countries from 1995 to 2011 from the World Bank Database and Penn World Table, to provide reference for the times demand for current economic structure transformation in China. Empirical results show as follows: firstly, the promotion of health care industry contributes to the increase in employment rate in services, and the coefficient of the effect of private health care investment on employment rate in services is bigger than the one of public health care investment; secondly, compared with public health care investment, the crowding-out effect of private health care investment on the secondary industry value added is more limited; thirdly, the development of health care services, especially public health cause, will accelerate the speed of economic structure transformation. In a word, the development of health care services is of active significance to the promotion of industrial structure transformation, but how to make a tradeoff between policy effects and possible resistance requires careful consideration by policy makers.

health care investment; industrial structure; macro economy

2016-05-30

姚 瑶(1988-),女,四川蒲江人,北京大学国家发展研究院博士后,北京大学中国卫生经济研究中心研究员; 刘 斌(1986-),男,甘肃庆阳人,重庆工商大学经济学院副教授; 刘国恩(1957-),男,四川茂县人,北京大学国家发展研究院教授,北京大学中国卫生经济研究中心主任,博士。

F121.3

A

1001-9952(2017)05-0102-15

10.16538/j.cnki.jfe.2017.05.008