欠发达地区创新人才共享机制的困惑与出路

2017-04-28秦寒

秦寒

(中共宿州市委党校,安徽 宿州 234000)

欠发达地区创新人才共享机制的困惑与出路

秦寒

(中共宿州市委党校,安徽 宿州 234000)

为提升欠发达地区的科技创新水平,实现弯道超车,从三螺旋理论来思考欠发达地区创新人才共享的机制机理,分析欠发达地区的创新现状,梳理出影响欠发达地区创新人才共享的问题,并建言献策。

人才共享;三螺旋理论;欠发达地区

随着全面深化改革号角的吹响,全社会掀起大众创业万众创新的浪潮,对人才资源的重视程度提到了前所未有的高度。人才,作为稀缺性资源,为全社会经济建设与发展所共有的理念受到了普遍认同。目前,由于区域间发展的差异性、人才资源的易耗性等使得“各自为战”,抢夺人才资源的竞争关系存在。欠发达地区由于自身经济实力弱小,所拥有的物质资源匮乏,加上人才资源储备不具备优势,在这种竞争关系中往往处于劣势,对人才的需求极大,而发达地区的人才资源参与到欠发达地区经济主体活动中的积极性和主动性也不高。因此,欠发达地区需转变人才观念——“不求所属,但求所在,不求所有,但求所用”,完善创新人才共享机制,更进一步挖掘人才资源潜质,做好人才共享的工作,促进全国范围内甚至国外的高校人才、科研院所的创新人才可以在本地区自由流动,做到互助互通,实现了人才资源的有效配置,将人口红利转变为人才红利,提升整个地区的人才竞争实力。

一、人才共享的内涵分析

人才共享,是人才流动的典型形式之一,最初以人才租赁的形式出现,它是人才跨地域、跨单位提供智力服务的外在表现形式;它拓宽了选才、用才的视野,放大了人才的使用效率,是一种“人尽其才,人尽其用”的流动方式。[1]其实质是对人才智力资源、智力成果的共享,其核心是人才合理增效流动,具体表现为人才自身身份所属单位不发生变化,而其所拥有的知识、技能、创新成果等智力成果在不同组织之间共享,以期合理有效使用人才,追逐智力价值的最大化。

当前,有关人才共享的相关研究主要围绕以下方面展开:(1)涉及到不同区域(西部地区、合芜马区域、长三角地区等);(2)不同主体的探索:对于不同主体的探索主要围绕在高校及科研机构——大企业——中小型企业——政府——专业化的服务机构之间的人才共享,主要针对民营企业、中小企业、虚拟联盟、产业联盟等进行人才共享的探讨;(3)共享内涵及形式的探讨:随着人才租赁的深入、人才共享的形式不断多样化:借用共享、跨行共享、购买共享、项目式共享、候鸟式共享;单位共享、兼职共享、技术共享、项目共享和成果共享。

二、欠发达地区创新人才共享的机制分析

1996年,雷德斯多夫、埃茨科威茨提出了著名的三螺旋创新理论,用于研究政府、大学、产业之间的关系,埃茨科威茨在其《三螺旋》著作中给出了三螺旋的定义:所谓三螺旋就是一种创新模式,是指大学、产业、政府三方在创新过程中密切合作、相互作用,同时每一方又都保持着自己的独立地位。[2]

一般而言,人才共享的出发点是满足市场需求,但由于市场的自发性和盲目性,市场主体追逐经济利益的最大化,加上人才共享的市场机制不健全,市场主体单方追逐自身利益最大化的过程中往往损害了其他主体的利益,在很大程度上限制了人才共享的有序发展,所以政府要加大有效的引导力度,由职能部门以对口合作到半官方合作形式实现人才共享。随着市场机制的不断完善,政府的作用弱化,并逐步退出市场舞台,人才共享发展最终也必然回归市场,由市场来发挥人才资源的有效配置。

人才共享三大属性的界定:人才资源的商品属性、知识的商品化和人才的共有化和私有化兼具。三大主体是政府(G)、产业(I)和大学(U),三大优势是:以政府为主导的行政链优势、以产业为主导的产业链优势和以大学为主导的科研资源优势。循环传递的三大要素是信息、产品和人员。其中,政府提供政策法规、资金和信息网络,主导的是信息循环;产业所拥有的研发力量、技术创新能力更接近市场,能快速得转化为市场利润,提供的是商品、缴税、资本等,主导的是产品循环;高校及科研院所的试验性研发能力高于企业产业,在技术创新中发挥着重要的源泉作用,提供的是人力资源、科学发现及技术发明,主导的是人员循环。在市场机制的作用下,人才共享可以改善大学、企业和政府的单打关系,加强产业、大学和政府之间的有效合作,不断促使知识的商品化,从而推动循环不断往复继续下去,并呈螺旋式上升。但是对于欠发达地区而言,市场机制不健全,这种助力远远不能推动循环继续,再加上当前我国社会信用机制不完善,人员之间的信任缺失,故不得不由政府暂时做为推手及媒介来推动人才共享的有序发展,在某种程度上来讲,欠发达地区的人才共享是在政府主导下的人才资源流动。所以欠发达地区引才聚才需由政府介入,进行对口合作及半官方合作的人才共享。

图1:欠发达地区人才共享机理分析

三、欠发达地区创新人才现状分析

(一)规模以上工业企业R&D人员全时当量(人年)匮乏

由国家统计局网站公布数据可知:2014年,规模以上工业企业R&D人员全时当量(人年)排名第一的是广东省(424872),紧随其后的是江苏省(422865),浙江省(290339)居第三;而排在后五位的是新疆(6688)、宁夏(5799)、海南(3484)、青海(2068)和西藏(130);可以看出,规模以上工业企业R&D人员在欠发达地区,数量严重匮乏。

(二)欠发达地区专利申请和技术转化难度大

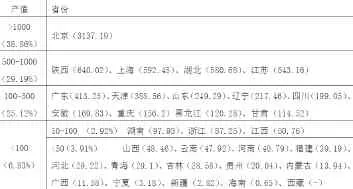

1.技术市场成交额(亿元)集中在少数省份,严重不均

2014年,全国技术市场成交额为8073.35亿元,其中北京为3137.19亿元,独占38.86%,是唯一一个超千亿的省(直辖市); 超百亿的有 13个省(自治区、 直辖市), 总和为4384.75亿元,占比为54.31%:具体见表1。

表1:2014年各省份技术市场成交额汇总表

2.欠发达地区专利申请数和研发项目数远低于发达省份

2014年,规模以上工业企业R&D项目数和专利申请数相对较少,和发达地区差距巨大。具体见图2。规模以上工业企业R&D项目数高居榜首的是江苏省53117项,紧随其后的是浙江省45679项,广东省42941项目,而居于后三位的是新疆897项、青海省156项和西藏30项。规模以上工业企业专利申请数稳居前三位的依然是江苏省115616件、广东省114447件、浙江省77135件,而后三位的是海南706件,青海384件,西藏18件。

图2:各省份规模以上工业企业R&D项目数及专利申请数

四、欠发达地区创新人才共享的问题梳理

(一)政府

1.追逐局部利益,限制人才共享的理性意识强烈

一般来说,无论是发达省份还是欠发达地区,政府首先考虑的均是本地区的经济利益和政治利益,在人才共享上,都或多或少会担心人才资源的流失。发达省份会担心本地区人才一去不复返,成为人才的“流出”区,也担心欠发达地区掌握了核心技术,后发优势凸显,实现弯道超车,那么发达省份就会沦为共享的牺牲品;欠发达省份会担心人才对本地区的具体情况不了解,盲目指导,无的放矢,以及共享时附加的不对等条件,反而限制了本地区的经济发展速度。政府处于理性人的考虑,都会慎重看待人才共享,如果人才共享所带来的收益远小于这种担心,那么就会做出限制人才共享的行为,以防导致经济利益和政治利益的双重损失。

2.体制性壁垒妨碍了人才共享的有效流动

与发达省份相比,欠发达地区基础设施薄弱,对社会性、公益性科研投入不足,城市承载力和支撑力亦不足,开放性程度较低,管理理念相对落后,管理琐碎环节繁多,再加上缺乏适当的政策法律法规保障,知识平台和中介服务体系不完善,这都限制了欠发达地区对人才共享的有效使用。收入分配政策、人才管理模式以及人才退出机制等的不接轨,严重限制了人才流动的积极性。

(二)产业(企业)

越是欠发达地区,越需要实施创新驱动发展战略。[3]我国经济进入新常态,已处于战略转型期,创新战略已成为经济发展的首选战略,尤其是对欠发达地区,企业作为技术创新主体的作用越加凸显,对R&D经费的投入力度也不断加大。2015年,研发经费中来源于企业资金的比重已达76.8%。欠发达地区尚未达到这样的水平,自身所拥有的规模以上企业数目少,盈利能力弱,愿意投资到研发上的费用更少,所以做好人才共享这一工作对欠发达地区的作用不可估量。

1.共享层次偏低,呈现趋同现象

和发达省份相比,欠发达地区对高层次的技术人员、管理人才和创新人才的需求缺口较大,但长期以来,欠发达地区的经济发展模式往往沿袭的是产业的梯度转移或跟随式发展,产业层次不高,更侧重于对新技术的引入和具体技术问题的解决,再加上技术的共享改进更易见成效,所以对人才共享更集中在技术服务层面,人才共享的层次偏低。而对于企业的自主创新、开发新产品、发展新技术等核心竞争力的共享的考虑有所欠缺,发展缓慢。技术共享的利益再分配相对容易和客观,无形中达成了共识,人才共享渐渐趋同。

2.人才共享意愿低,积极性不高

一是源于我国的信用机制建设落后,人们的“自我保护意识”增强,企业与企业、企业与高校、员工与员工之间的信任程度低,不愿意参与合作,不愿意分享人才,更不愿意培养竞争对手,“共赢”局面难以开拓。二是创新人才资源具有易耗性,不可复制性,虽为稀缺性资源,仍与普通资源一样,人才在向其他机构提供服务时,势必会影响到对本组织的贡献,而这种贡献损失的大小不易把握,难以确定,相对于人才共享的费用分担和人才的利益补偿等都很难明确界定。三是人才自身也担心自己的工资福利问题、今后的职业生涯发展以及共享中的知识产权收益问题,都极大的限制了人才共享的积极性和主动性。

(三)大学及科研院所

一般来说,大学和科研院所拥有完整的配套设施、功能齐全的试验室,在培养高层次人才上具有得天独厚的优势,能为企业提供有待于产业化的新技术,同时也能为企业提供高质量的人力资本,是企业创新的重要合作伙伴。和发达省份相比,欠发达地区属地的大学和科研院所自身实力相对不高,研发新产品的能力不足,技术创新能力有待提高,为地方服务的实践性能力不够,再加上和发达省份的大学及科研院所存在着激烈的竞争关系,发展后劲不足。

1.应用的滞后性

大学及科研院所的科研成果可迅速转化为市场,由高技术转化率来看,不管是发达省份还是欠发达地区在技术转化上都偏低,这在某种程度上显示我国的科研应用的滞后性,尚未快速创造出市场价值,因此解决高校的“高空作业”,实现“落地经营”很有必要。

2.校际资源不平衡

我国的大学及科研院所分布不均衡,所拥有的资源也不平衡。欠发达地区资源多累积在相对发达富裕地区。所属高校,尤其是211,985数量少,大多是地方性本科院校,所拥有的实验室数量少,有的地方都没有国家级工程研发中心,甚至连推动发展国家级研发中心的政府配套资金都提供不了,人才缺失现象严重。

五、对策建议

(一)加强行政链创新,拓展政府政策优势

1.破除体制性壁垒,实现人才社会保障的一体化

欠发达地区吸引不到人才的重要原因是体制性壁垒对人才身份的限制,和发达省份的社会保障不衔接。为适应新形势下人才工作的新特点、新要求,在深化人才共享中,界定政府的利益取向,明确政府的作用,明晰政府的目标任务,健全政府的职能与管理体制,加强人才政策衔接协调,打破区域间的限制,消除城市间的壁垒,营造良性互动的政治环境,做好人才流动政策、引进政策和培训政策互通互容,建立健全统一的政策法规体系;加快建立统一的企事业单位养老保险制度、医疗保险制度,为人才提供统一社会保障。

2.搭建平台,完善创新人才服务体系

欠发达地区基础设施薄弱,承接人才共享的支撑能力差,再加上人才共享需要精细化、专业化服务,因此,需搭建人才共享平台,以低成本构建市场化、专业化的服务体系。一是放宽人才服务业准入限制,政府需不断完善人才共享领域的公共服务机制,尤其是对创新人才职务发明的保护,和创新人才维权的援助等服务;二是实行人才驿站制度,到欠发达地区工作的人才可以把组织关系、人事关系挂靠在原单位,有效打破体制内外人才的身份壁垒。三是营造优越的人居环境。欠发达地区远离大城市的喧嚣,拥有良好的生态环境,可以为人才提供更好的工作、生活环境。

(二)创新管理模式,提升产业(企业)优势

1.探索现代企业引才制度,建立引才荐才奖励机制

一是发挥企业(用人单位)引才主体作用,向标杆学习,主动寻求帮助,根据自身的需求,主动出击,和人才直接洽谈,把引进人才过程变成企业、资本与人才直接对接的过程。二是实行引才活动的服务外包机制,让专业的猎头公司走在引才第一线,根据企业的用人需求,定点精准服务,有效提高引才的精准率和成功率。

2.改变人才管理模式,提高人才工作实效

一是与时俱进,以时间维度架构引才制度,不断完善人才短期工作制度和人才长久留驻制度,建立内部市场化激励约束机制,允许实施股权期权和分红奖励,真正实现薪酬能增能减,人员能进能出、能上能下的格局。二是实行高度授权的管理体制,构建互信互助的人才共享模式。按照职业经理人的标准选聘管理者,充分授予专家科研自主权,充分保证科研团队的独立决策权和自主权。三是营造共享氛围和信任文化,提升人才共享的高度。

(三)高校及科研院所,提供智力支持

1.开展校际合作交流

一是建立校际之间开放的教师和科研资源共享平台,通过多种途径多种形式实现校际间的优势资源互补,推动高校及科研院所成为高层次人才集聚的战略高地。

二是加强大学及科研院所之间的人才共享式科研开发。以项目合作的形式实现人才共享,大力推进落实好科研间接成本补偿、科研经费的合理使用和再分配、智力成果的归属权、处置权、收益权等,营造良好的科研氛围,不断促进高科技领域的创新,真正实现人才的柔性合作。

2.继续有力推动产学研一体化,实现科研成果的即用型

面对市场需求,技术创新能力和人才共享作用明显增强,需要不断更新人才的培养理念,提供更具创新理念的企业家和高知识人才。一是动态调整专业设置,大学及科研院所是知识源和创新动力源,需有力推动人才培养模式适应经济社会发展的需要。健全高校专业设置预警、预测机制,完善高校毕业生就业情况和重点产业人才供需情况年度报告制度,加快对急需紧缺人才的培养。二是高校及科研院所的培养模式注重产学研一体化,不断消除大学和产业人才共享中的即时应用性问题,有力促进技术创新与知识共享,不断促进创新和科研成果的转化。

[1]郭庆松.人才共享机制:区域经济一体化的最佳选择[J].人才开发,2006,(11):14-16.

[2]佟林杰,孟卫东.基于三螺旋理论的区域人才共享模式构建[J].科技管理研究,2014,(2):93-95.

[3]央广网.习近平治国理政“100句话”.

秦寒(1982-),女,河南镇平人,中共宿州市委党校讲师、硕士,主要从事企业管理信息化、人力资源管理研究。