城市空间社会学视域下拆迁安置社区的实地研究

2017-04-26孙其昂杜培培

孙其昂,杜培培

(河海大学公共管理学院,江苏南京 211100)

城市空间社会学视域下拆迁安置社区的实地研究

孙其昂,杜培培

(河海大学公共管理学院,江苏南京 211100)

拆迁安置社区的形成是我国城市空间重构的重要表征,是一个兼具社会性、政治性和经济性的多元场域,折射出传统村落居住空间向现代城市居住空间转换过程中的各种空间冲突。借助列斐弗尔城市空间社会学理论,依据社会空间类型学,将H社区拆迁安置空间的变迁分为“差序空间”、“离散空间”和“差异空间”。在分析其空间生产的过程中,探析农转非社区空间冲突的根源,并试图构建消解空间冲突、走向理想型差异空间的路径。

拆迁安置;城市空间社会学;空间冲突;差异空间

拆迁安置社区的形成是我国城市空间重构的重要表征,涉及国家、社会、市场多元力量的博弈,是一个兼具社会性、政治性和经济性的场域,折射出传统村落居住空间向现代城市居住空间转换过程中的各种空间冲突。无论是农村、城乡结合部或城中村,都被快速的城市化进程所影响。失地农民作为空间变迁的最直接体验者,在享受城市化生活现代性的同时,也经历着“传统空间”到“现代空间”转型失调的不适。城市封闭社区成为失地农民的日常生活实践空间和城市化的调试场域,进而引发“失地农民的管理再置问题”。面对农转非社区空间冲突,如何构建拆迁安置社区空间融入、走向理想化的宜居空间,是社会学者和社会管理者必须深刻反思的问题。

一、个案介绍、理论视角与研究思路

1.个案介绍

实地研究以N市G区西部的农村拆迁安置社区H为调查点*按学术惯例,地名、人名都使用化名处理。。H社区建于2005年,占地9.680 hm2,拆迁安置房43栋;迁入1 932户,其中拆迁户约占九成(来源于3~5 km外城乡结合部的4个临近村落;4村村民除424户另择他居外,其余均被再置于H社区)。H是一个较为典型的农村拆迁安置社区,在城市化背景下居住空间变迁后,原有的乡村习性与城市惯习是如何发生冲突的?安置区域的空间生产脉络是怎样的(2005—2015)?带着这些预设问题,2014年9月至2015年8月笔者对H社区进行深度的个案访谈和问卷调查。其中,深度访谈15例;问卷调查按照分层抽样原则,对不同的利益相关方主体进行抽样,总计发放问卷100份,回收有效问卷71份。此外,通过田野调查和查阅居委会档案室资料获得人口、区位、规划、社区治理制度文本和法规政策、社区编年大事等资料。

2.理论视角

依据列斐伏尔的城市空间社会学理论,从城市日常生活实践着手,将唯物辩证法“空间化”,构建社会空间的类型学,揭示社会空间、社会关系和社会实践三者之间的关系[1]:①社会形态的历史变迁对应不同的社会空间,从绝对空间到差异空间的转型体现着社会关系的转变;②绝对空间基于共同的语言、血缘和地缘而产生,对应古代社会和前资本主义社会的自然空间;抽象空间的特质是空间扩张,强调交换价值优于使用价值,通过“同质化”“区隔”“重复”等策略入侵日常生活实践并将其殖民化,削弱了具体(绝对)空间的传统,代表着资本主义社会;差异空间则重视使用价值,提倡通过革命追求,代表了社会主义的空间[2];③每一种空间形态都是包括3个层面的结构,即空间再现(构想层面,统治阶层通过制度、规则等秩序符号对日常生活进行规训)、再现空间(认知层面,被统治者的生活世界)和空间实践(实在层面,是空间居住者或使用者进行生产、占用、控制或改造的场域,是社会行动者感知和行动的空间)——三者共构空间生产的逻辑[3]。其中,空间再现和再现空间体现着自上而下的空间权力和自下而上的空间权利之间的冲突与斗争;空间实践是空间再现与再现空间的过渡场域,是“商品化、殖民化、官僚化的过程与机制”[4]。

3.研究思路

虽然列斐伏尔的空间变迁构想为不同性质的社会形态设计,但其本质仍是解析社会关系的变迁,因此在被修正后,在一定程度上适用于分析社会主义范畴下拆迁安置社区的空间变迁。拆迁安置社区空间生产虽然无关社会形态演变,但是依据不同阶段空间特征、社会关系的差异,可将其分为3个阶段:①拆迁前:特质是传统的乡土社会,与“绝对空间”相似,基于血缘、地缘、语言,人与人之间的社会关系属于“差序格局”,但不完全等同于列斐伏尔的“绝对空间”,可将其定义为“差序空间”;②安置后问题阶段:政府与市场的力量共同介入原本的自然社区,将其带入一个充满政治性、社会性和历史性的场域,当强者的交换价值凌驾于弱者的使用价值之上(与“抽象空间”类似),各种矛盾与纷争逐步产生,强者间、强弱者间因竞争、地位、话语的不平等而无法达成共识,日常公共生活被殖民化、社会关系呈离散状态,形成“离散空间”;③最后,对如何构建消解冲突的差异空间进行建构:在强者和弱者不断的冲突与斗争中,新的话语体系与规则将得以建立,空间使用价值逐渐被重视,进而步入安置后的理想化阶段,即空间融入的“差异空间”。在拆迁前、安置后问题阶段和安置后理想化阶段,3种不同的空间按照“空间再现—再现空间—空间实践”的逻辑脉络进行生产。在对H社区不同群体进行详细的个案访谈与问卷调查的基础上,借助修正后的空间变迁构想、剖析H社区的空间生产,探析农转非社区空间冲突的根源,对如何促进空间融入进行反思。

二、拆迁前:差序空间的生产

拆迁前4个村子所在的城乡结合部属于传统乡土空间,社会关系正如费孝通笔下的“差序格局”一样,充满乡土气息、重血缘和地缘。熟人社会的踪迹贯穿于差序空间生产的每一个层面。

1.空间再现:平民话语空间的生产

空间再现是空间规划者的游戏空间和话语空间。但在村居场域中,村委会与城市居委会不同,是属地所有者和熟人管理模式[5];村落日常管理以“协商”为主,村委会设立也是村民自发的组织行为。在这一场域中,虽然也存在社会裂缝,但一般情况下空间再现的话语形式与再现空间的话语诉求基本保持一致;中心话语符号构建会更多考虑边缘人群利益,这将有助于平民话语空间的生产。空间主体非“强者-弱者”的对抗,而更倾向于“代言人-群众”的表达模式;较之拆迁后形成的离散空间,更彰显空间民主。

2.再现空间:共同体空间的生产

再现空间是行动者亲历的生活世界。与城市社区由物缘和业缘形成的人际网络不同,村落内的交往多基于血缘和地缘。他们在村落中出生、成长与衰老,常态的生活是终老是乡,人和人的关系是与生俱来的,是先天性的,而非后天选择,是先我而存在的一个生活环境[6]。在这个相对封闭和内敛的格局中,居民易形成相似的生活方式、生产方式和价值观念,而且喜爱独门独户的居住方式(公私界限分明),农耕种植、串门嬉骂、睦邻友好等乡土气息浓重的传统惯习已经内化于祖祖辈辈的血脉中,纵使居住空间变迁、身份变更,也不会轻易地改变或消失。正是如此,才使他们形成一种真正意义上的“社区共同体”。

3.空间实践:一种参与性的行动

在这样一个熟人社区中,村民对村子内部的各个要素是熟知的,他们熟知每个管理者的性格、处事方式,熟知如何与这些在日常生活中起重要作用的村组织打交道、沟通;村委会的村民自治性质使其更多地承担起与村落发展和村民生活息息相关的各种内外事务,“村委—小组长—村民”的沟通机制也能很好地连接上下两级空间;与居委会办公室的管理作风不同,村委更关注村中事务,主动构建管理的权威感、认可度;村民与业委会相比,也更积极地参与村中事务。

三、安置后问题阶段:离散空间的生产

失地农民在国家强力的推动下,由传统差序空间迈入城市再置空间,这一空间变迁过程是转型期城市化背景下政府和市场共同作用的结果,呈现较高的“离散性”:一是政府部门间和政企间;二是在强政府力和弱社会力的张力之间,自上而下的权力实践与自下而上的空间诉求产生断裂,呈现“对抗型”的“离散”特征。

1.空间再现:离散化“同质空间”的生产

H社区建设之初(2004—2005)处于N市快速城镇化时期,以政府为代表的各类城市规划师打造了大量同质的封闭社区,并对这种转型社区往往进行了“指标化”与“任务化”建设,结果在空间管制者创造的同质空间中产生了各种冲突:①空间资源配置的部际冲突。H社区内公共基础设施配置涉及N市不同的行业和政府部门,标准制定缺乏整合性、甚至相互冲突或重叠。②空间利益分配冲突。2004年G区政府通过货币补偿方式对拆迁户进行补偿,按N市拆迁保障单价标准,该区域应为3 600元/m2,但实际补偿标准则下调至2 200~2 640元/m2[3]。基层政府与拆迁户之间的利益分配冲突,使土地的直接受损者终沦为空间利益分配的受害者*2004年N市商品房均价4 115元/m2,拆迁户不得不向政府申请集体保障房,G区政府迫于压力临时决策建设拆迁安置保障房(H社区)。。③无序空间规划与空间需求的冲突。现阶段“社区如何规划”最终取决于相关政策法规和市场运作机制,双向沟通机制尚未建立,真正的居住主体意愿难以得到关照。H社区内基本配套设施与住区空间布局的匹配及衔接性不足,影响居住质量。④政企共谋,挤压公共空间利益。G区政府将H社区开发建设委托给区房产开发公司,但其并未严格依照原规划进行建设(如围墙劣质,少建0.49万m2停车场、凉亭等),相关区政府部门也以经费不足等借口推脱责任、验收合格。

2.再现空间:离散性“认同空间”的生产

再现空间是居民亲历的生活空间,它饱受工具理性和官僚统治所带来的“异化”之苦[7]。居民在这个短时间(2004—2005年)、大面积建设及片面追求造价的低质化、同质化的单元空间(H)中,亲身经历着日常生活需求、行为与空间格局的多层面脱节:保障性安置房建设简单、品质不高,居民缺乏社区认同感,阻碍认同空间的构建、并使其呈现离散化。认同空间的整合主要受制于几点:①交往空间受限。拆迁前,村民能在房前院后自在地享受“差序交往”的乐趣;再置后,H社区空间设计理念欠缺“日常生活交往活动”及“社会网络构建”等考虑,现有公共活动空间利用率低,不利于社区活力塑造和社区精神培养,陷入“村落瓦解后、再置住居发力不足”的尴尬局面。②零散的垃圾回收点。H社区内未设置固定、集中回收垃圾的地方,受农村自处理(随性)垃圾的习性影响,居民随意处置生活垃圾。同村关系使大部分人选择容忍这种陋习,卫生环境令人担忧。③商业区服务半径过小。H的商业服务点呈现独立式格局,严重影响市场活性;一楼3家住户(H,J,M)伺机私自将自家临路屋子改成“小卖铺”。④空间安全隐患。据社区安保站统计,2014年已备案的失窃事件多达50余起;社区内部惯偷居多。⑤采光空间不足。村居房前院后的采光空间充足,但H社区一楼房屋采光空间不足(受楼间距与高大绿化植物影响),住户便“理所应当”地将窗外绿化植物破坏。

3.空间实践:一种占用空间的“个体化”行动

空间既是社会行动的容器,亦是其产物。在H空间实践场域,社区行动者通过自己的行动,在公共空间中随意进行违法建设。这种违建空间的生产路径见图1。

(1)差序空间惯习的内化

①“私文化”的影响。H社区居民基本来自几个临近的村落,异质化低,更易形成真正的“共同体”。费孝通的差序格局便是“私”文化的根源。“私”是从己出发、图便宜、不考虑大局或他人,是空间违建的隐含条件。②传统的土地情结。中国传统的“圈地”意识使居民倾向于圈占“私有空间”来捍卫领域感、主权感和存在感。对土地宗教式的崇拜、依赖和眷恋,已成为一种持久的社会文化,使他们在一定的时空中激发出料理土地的本能,做出“违占公共空间”的行为。

(2)同质空间的离散化

差序空间虽瓦解,但现阶段安置空间内充斥着上下离合的各种矛盾,为违建空间的生产提供契机:

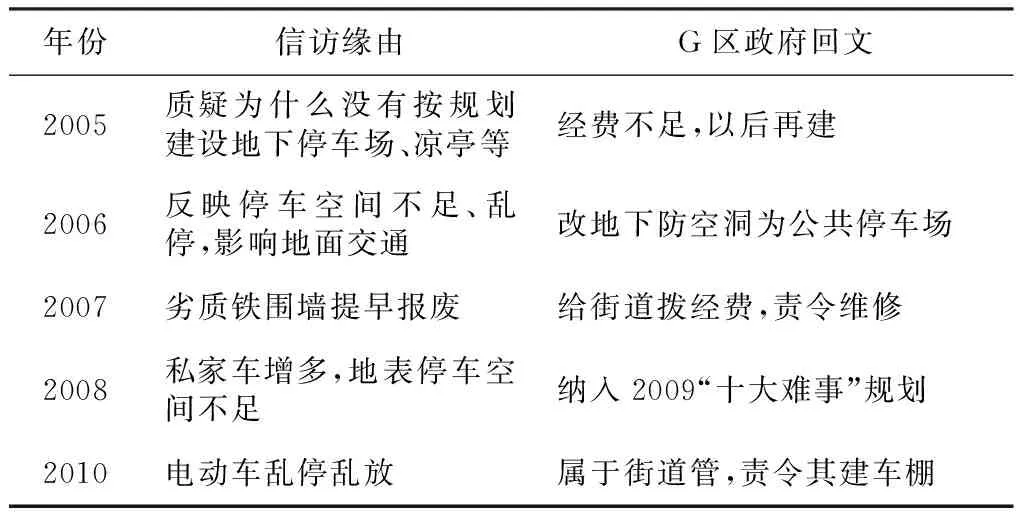

①认同空间整合失败。安置后的抽象空间中存在各种城市规约、禁止对公共空间的侵犯,但日常生活中居民空间权利的缺失,使其无法对再置空间中现有的各种城市规约形成群体认同。②协商空间构建失败。协商空间是连接权利诉求和权力实践的重要场域。从业委会与相关行政主体曲折的协商路径中(表1)可以看出,政府回应空间呈现出以下特点:“木已成舟、能拖就拖”战略(2005、2008);捡易弃难(2006、2007,2009);维护自身利益、推脱责任(2005、2009)。③管制空间管控失效:面对H社区违建的复杂背景与原因,G区城管科“禁违”“拆违”等执法行为往往呈现“柔性”;居委会处于“国家—社会”二元对立的困境[8],不愿与居民形成对抗、未全力配合街道的整违工作,这种“默许”会演化成一种“纵容”;而且我国环境整治呈现“动员性”“运动型”“例行化”,缺乏持续性和日常化。

表1 H社区业委会信访记录

图1 违建空间的生产路径

因此,违占主体在揣摩空间规划者的意图和态度后,在强者(居委会、城管)的游戏时间(工作时间)中佯装归顺、合作。一旦监督者离开岗位,居民就以时间换取空间,进行零散的、躲避式的违占行为,赤裸裸地捉弄空间规则的制定者。

四、安置后理想阶段:差异空间的生产

从传统的村居到城市社区中的单元楼,村民经历了居住空间的变迁:从差序空间到同质空间,“农转非”身份转换所带来的不仅仅是居住空间或行为空间的置换,也是心理空间的转变[9]。被动的空间转换、再置社区治理方式的不合理、基础配置的不完善等均在不同程度上制约着空间融入的重构,H社区居民从2005年入住至今所经历的一系列空间矛盾与冲突便是其现实写照。随着城市化进程加快,针对如何构建社区融合、推进安置后理想阶段工作等问题,以社区整合为主要特征的“差异空间”将从3个层次来构建社区融合的路径。

1.空间再现:协商空间的生产

空间再现虽然是强者的话语空间,但是在日常性决策过程中,包括拆迁前和安置空间建设阶段,都应构建拆迁户协商参与机制,赋予他们充分的自由选择权和决策权,去除“自上而下”单向决策的弊端、解决主体性缺失的问题[10]。在农转非社区建设过程中,应重视拆迁农民的决策权和话语权、提升其主体地位,管理者不应仅将他们视为“非理性”与“决策能力不足”的个体[11],还应充分考虑被拆迁人对土地的权利,消除拆迁补偿标准不合理、诉求程序失效、安置不妥善等弊端[12]。地方政府、街道办、居委会等对再置社区H的治理,要摆脱“指标化”“任务化”等抽象空间中交换价值的束缚,整合政府、市场、社会三方力量来满足居民多层次的空间需求——通过转变治理理念,将管制型、强者统治型的离散化同质空间转化为多元性的协商空间,使空间再现层面的价值取向由“上下分离”走向“上下整合”。空间资源的配置、空间利益的分配、空间组织的规划等均需尊重居民的意愿与空间需求,构建“主体间性”的沟通机制,保障公共空间利益的实现。

2.再现空间:认同空间的生产

差异空间的构建需要得到被治理者的空间认同。在泛城市化和泛社区化背景下,解决拆迁居民安置适应问题的关键在于如何构建一个尊重差异的多元空间,让拆迁安置群体能够在其中寻求社区认同、身份认同和情感归依,使原子化的个体在社区空间中建立某种集体意识,从而消除“同质空间”中的“离散现象”和“异质现象”,形成某种社区空间认同。H社区建设应由重规模的经济化转向重人本的宜居化,重视安全、健康、生活方便、出行便利和居住舒适性等因素[13];社区建设通过重视“空间使用价值”,构筑一种“城市如家”和“充满选择机会”的城市化,从而促进空间整合,消除社会极化、空间区隔和原子化社会带来的社会风险与冲突[14]。如何实现居民从“差序交往”向“社区交往”的顺利过渡、适应城市社区生活、完成“市民化”的身份转换,关键在于能否在再置空间中找到社区认同,从而形成新的“共同体”。而构建宜居空间、满足多层次的居民需求是构建认同空间的基本前提。只有改变H社区的低质空间,构建“优(宜)居”空间,消除“城市贫民窟”的不良居住体验,才有可能营造社区归属感。当“再现空间”层面的认同空间与“空间再现”层面的制度空间形成合力,社区整合将不再是乌托邦式的空想。

3.空间实践:一种共同治理的行动

差异空间的空间实践不仅仅是权力实践的容器,也是权利的孵化器;安置社区空间是权力主体管制的对象,也是居民日常生活的场域。如H社区,其屡见不鲜的违建现象不是偶然,而是传统差序空间瓦解后、同质空间离散化的一种必然:受差序空间惯习的影响,居民行为较为随意;低质社区无法赢得居民认同,当协商失败、诉求无法满足时,他们便抓住管制空间管控失效的弱点,零零碎碎地将公共空间“私有化”。那么,如何治理这种离散化的空间?其关键在于尊重居民的多样化需求,并将他们纳入一个包容、共治的空间,对社区公共事务进行共同治理。因此,空间强者必须转变实践观念,主动将居民(空间弱者)纳入共治空间;在这个充满权力斗争和表达的场域,有效平衡“冲突—反抗”和“协商—妥协”。在这个社会交往的环境中,强者的合法性取决于弱者的认同,因此行动者必须将“游戏”置于一个共同认同的“规则”内,让“资本—法律(秩序)—权力”良性运转,从而生产出不同群体相生相容的空间——差异空间。

五、总结与反思

列斐伏尔的空间社会学理论是解析空间变迁与冲突的重要工具,但必须结合社会主义与我国转型时期的城乡发展特征,对此理论的适用性进行修正。经过案例剖析与理论反思,依据拆迁安置在不同阶段的空间特征和关系变化,提出新的空间变迁构想;通过剖析不同空间的生产逻辑,探究出空间冲突的根源;最后对如何构建差异空间、促进空间融入进行反思。

拆迁前,基于血缘、地缘的差序空间,社会关系以熟人网络为特征。在这里,人们能够找到情感皈依和本土性安全,能够找到与自身利益最契合的生存模式,是一个可以守望相助、互惠互助的家园、村落。相同村落的人群易形成传统的认同规则、强化“我群”的认同和社群意识,实现异质性共存,形成属于该群体的集体记忆和情感性依存[15]。

当城市化与社区化来临,政治与市场力量将拆迁户从原来差序化的生活空间中抽离出来,将社群共同体“原子化”,不断对日常生活进行侵蚀并将其物化。为满足资本获利最大化,自上而下的权力实践不断地对城市空间和日常生活进行同质化生产,构建同质空间[16]。H社区便是G区政府在工具理性的引导下大范围扩张城市规模的一个缩影,其中交换价值是利益考量的重点,而居民的实际生活诉求却被忽视。国家—社会裂痕越来越大、同质社区的整合力越来越弱,最终导致安置后问题阶段离散空间的产生。面对空间中的种种异化现象,居民为追求城市权利、强调生活的差异性,不断把公共空间私有化,而公私边界的模糊(违建现象的产生)将导致空间冲突的出现。

面对同质社区空间中的种种异化现象与冲突,“如何重构社区整合”成为解决问题的关键所在。而安置后理想化的“差异空间”正是其孕育和发展的场域:首先,它是具有空间吸引力的宜居空间,重视空间“使用价值”的塑造,能够包容不同年龄阶段、不同地域、不同阶层人群,从而实现人与人之间的互动,打破城市社区冷漠的诟病,这是沟通式公共领域建构的前提,是社区整合实现的必然要求;其次,在空间规划操作方法上注重“自下而上”的权利诉求与“自下而上”的权利融合,通过“互主体性的参与”(政府、市场、规划师、居民等利益相关者),构建出以人为中心的“主体性”空间,最终实现与城市居住社区的空间融合。

[ 1 ] PARKER S.Urban theory and the urban experience:Encountering the city[M].New York:Routledge,2004:19-23.

[ 2 ] 何雪松.社会理论的空间转向[J].社会,2006(2):34-48.

[ 3 ] 孙其昂,杜培培,张津瑞,等.“规训—反规训”空间的生产[J].城市发展研究,2015(3):39-43.

[ 4 ] GREGORY D,JOHNSTON R,PRATT G, et al.The dictionary of human geography[M].Oxford:Basil Blackwell,2000:780-782.

[ 5 ] 王圣诵.“城中村”土地开发、“村改居”和社区民主治理中的农民权益保护研究[J].法学论坛,2010(6):98-103.

[ 6 ] 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,2003:28-32.

[ 7 ] 文军,黄锐.“空间”的思想谱系与理想图景:一种开放性实践空间的建构[J].社会学研究,2012(2):35-59.

[ 8 ] 杨文健,韦凯莹,仇凤仙.二元困境中的社区居委会角色分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2014,16(1):48-50.

[ 9 ] 汪萍.失地农民社区重建何以可能[J].福建论坛(人文社会科学版),2010(12):186-189.

[10] 黄岩,杨方.审议民主的地方性实践——广州垃圾焚烧议题的政策倡议[J].公共管理学报,2013(1):43-50.

[11] 陈俊峰.城乡一体化进程中农民主体性的认知与建构[J].城市问题,2015(5):15-19.

[12] 张晓玲.对城市建设拆迁中土地制度的思考[J].城市规划,2006(2):31-33.

[13] 张文忠.宜居城市的内涵及评价指标体系探讨[J].城市规划学刊,2007(3):30-34.

[14] 李婕,胡滨.中国当代人口城市化、空间城市化与社会风险[J].人文地理,2012(5):6-12.

[15] 潘泽泉.当代社会学理论的社会空间转向[J].江苏社会科学,2009(1):27-33.

[16] 王华桥.空间社会学:列斐伏尔及以后[J].晋阳学刊,2014(2):142-145.

(责任编辑:吴 玲)

10.3876/j.issn.1671-4970.2017.02.011

2016-05-19

中央高校基本科研业务费专项基金项目(2015B06914);浙江省哲学社会科学规划课题(15NDJC272YBM)

孙其昂(1954—),男,浙江慈溪人,教授,从事思想政治教育与城市社会学及社区研究。

C912.81

A

1671-4970(2017)02-0067-05