中国环境民事公益诉讼的七个基本问题

——从“某市环保联合会诉某化工公司环境污染案”说开去

2017-04-25江国华

江国华 张 彬

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

中国环境民事公益诉讼的七个基本问题

——从“某市环保联合会诉某化工公司环境污染案”说开去

江国华 张 彬

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

“某市环保联合会诉某化工公司等环境污染”一案揭示了中国环境民事公益诉讼向制度化迈进的取向。但该案在法院角色、原告资格、检察机关定位、因果关系推定以及赔偿款计算和履行等问题上亦引发诸多拷问。首先,法院在该案中过于积极和能动,是否有错位之嫌?其次,该案原告资格认定依据与适格原告的一般构成要件不相符,是否有牵强之嫌?其三,环保机关的支持配合,是否有渎职之嫌?其四,检察机关的角色定位缺乏法律根据,是否有越权之虞?其五,因果关系推定欠缺足够法理支撑,是否有擅断之嫌?其六,损害赔偿计算标准缺乏实定法上的依据,是否有违法之嫌?其七,“天价赔偿”如何使用?凡此七大问题,既是对该案之拷问,也是中国环境民事公益诉讼走向制度化所必须诘难。

环境公益诉讼 原告适格性 检察机关定位 因果关系推定 判决可接受性

引言

2014年某市环保联合会诉某市某化工公司等6家企业法人案,被认为是中国环境民事公益诉讼向制度化迈进过程中具有标志性意义的案例。由于该案判决的赔偿金额巨大,被媒体称为环保公益“天价赔偿”案。

(一)案由

2012年1月至2013年2月间,某市某化工等6家企业将其生产过程中所产生的废盐酸、废硫酸等危险废物总计25934.75吨,以支付每吨20元至100元不等的价格,交给无危险废物处理资质的中江公司等企业处理,导致废酸在没有经过处理的情况下被直接倒入某市两大运河,造成水体严重污染。14名相关企业责任人因犯环境污染罪获刑2至5年。2013年1月14日,某市环境监测站对运河水质采样监测结果显示,诸多化学元素含量超标。受某市人民检察院、环境保护局委托,J省环境科学学会于2014年4月出具《评估技术报告》,载明正常处理倾倒危险废物中的废酸需要花费3662.0644万元。2014年9月10日,某市环保联合会就某化工等6家涉案企业向某市中级人民法院提起环境公益诉讼,要求赔偿1.6亿余元,用于污染修复。

(二)裁判

一审法院依据《侵权责任法》和《固体废物污染防治法》认定某化工等六家公司主观上具有非法处置危险废物的故意,客观上造成了环境严重污染的结果,应该承担对环境污染进行修复的赔偿责任,并判决某化工等六家公司共赔偿环境修复费用160666745.11元。某化工等四家公司不服一审判决,向J省高院提起上诉。2014年12月29日,J省高级人民法院终审维持原判,但对一审确定的判决履行方式和履行期限作出更改,创设性地提出:如果当事人提出申请,且能够在本判决生效之日起30日内提供有效担保的,环境修复费用的40%可以延期至本判决生效之日起一年内支付。如某化工等六家公司能够通过技术改造对副产酸进行循环利用,明显降低环境风险,且一年内没有因环境违法行为受到处罚的,其已支付的技术改造费用可以凭环保行政主管部门出具的企业环境守法情况证明、项目竣工环保验收意见和具有法定资质的中介机构出具的技术改造投入资金审计报告,向某市中级人民法院申请在延期支付的40%额度内抵扣。其中一公司对终审判决不服,向最高院提起再审申请,最高院最终裁定驳回。[1]

(三)拷问与诘难

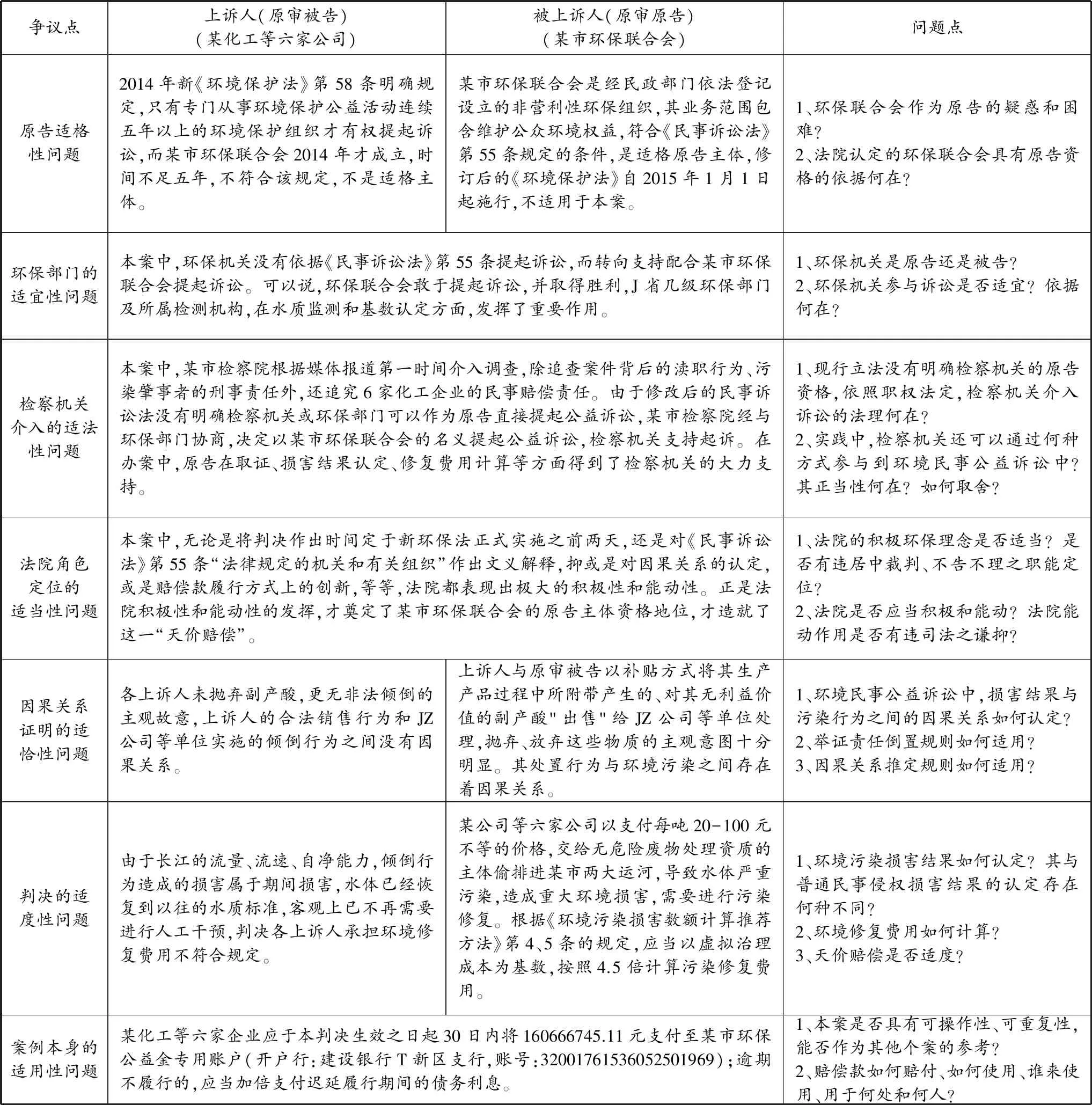

案件虽已尘埃落定,但仍留下诸多问题和反思空间。从法院审理和裁判来看,本案的争议点和问题点可作如下梳理:

图1 “天价赔偿”案中的争议点与问题点

这些问题直接关涉我国环境民事公益诉讼制度之构建,有必要做细致分析。本文将围绕这七个争议点,以及由此引申出的问题点展开论述,以期对我国环境民事公益诉讼制度构建有所助益。

一、适格性问题:环保联合会作为本案原告的资格或根据

所谓适格性意指原告“对于作为诉讼标的权利义务关系可以实施诉讼请求判决的资格。”[2]P206原告资格问题可以说掌握着民事诉讼的闸门,任何想要进入民事诉讼的案件都首先必须接受原告资格的检验,合格者方可成为适格原告。传统上,民事诉讼原告实行“直接利害关系人说”,即“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织”,这一理论亦为2012年新修的《民事诉讼法》第119条所保留,这说明,只有与争讼案件具有直接利害关系的人作为原告,才能体现民事诉讼保护私权的本质特点,才能对所涉法律关系的权利义务进行自由处分,从而推动诉讼顺利进行。[3]然而,新修的《民事诉讼法》第55条“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼”的规定无疑是对传统原告适格理论和制度的突破。根据这一规定,法律规定的非直接利害关系人亦具有提起民事诉讼(民事公益诉讼)的主体资格,但对于具体哪些机关和组织可以作为公益诉讼的主体,民事诉讼法并没有明确规定,这直接给公益诉讼实践造成适用上的困难和困惑。

J省某市“天价赔偿案”的一个核心争议点就是,某市环保联合会是否是适格原告?对此,J省高院认为,“某市环保联合会经某市民政局核准成立,并以提供环境决策建议、维护公众环境权益、开展环境宣传教育、政策技术咨询服务为其业务范围,属于依法成立的专门从事环境保护公益活动的社会组织,有权提起环境民事公益诉讼。虽然修订后的《环境保护法》第58条对环境民事公益诉讼主体资格范围作出了新的规定,但该法至本判决作出之日尚未生效,不适用本案(如图2所示)。”

图2 有关环境民事公益诉讼原告资格的规定

显然,J省高院认定的直接依据是新民事诉讼法第55条之规定,否则,若按照新《环境保护法》之规定,环保联合会就不具有原告资格。然而,问题是从民事诉讼法第55条是否可以推导出环保联合会具有原告资格?J省高院作出认定的依据何在?

从J省高院说明的理由来看,其依据有两层含义:(1)“依法成立”即可视为《民事诉讼法》第55条“法律规定的”;(2)专门从事环境保护公益活动即可视为“有关组织”。因此,判断环保联会提起诉讼的适格性,势必需要对民事诉讼法第55条“法律规定的机关和有关组织”作出合理解释。根据全国人大关于《民事诉讼法》修改之说明,该条文中“法律规定的”仅作用于“机关”,不旁涉“有关组织”。至于究竟哪些“有关组织”可以提起公益诉讼,依我国现行立法体制,可以通过立法机关后续的立法或立法解释予以明确,若立法或立法解释没有明确的,可以由最高人民法院根据通过司法解释或者审判实践予以确定。

就本案而言,由于该案发生在新《环境保护法》和最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)正式施行之前,“有关组织”实际上仍处于不明确状态。因此,如何理解“有关组织”需最高院作出说明。在本案中,J省高院并未向最高院提出释法请示,而是直接根据文义解释作出裁判,显然过于“能动”——尽管1999年最高院发布的《关于审判工作请示问题的通知》中,“对于审判案件中如何具体应用法律的问题”是否需要向最高院请示,并无强制性规定。但鉴于本案在公益诉讼中的创制性作用,J高院对民事诉讼法第55条径行作出适用解释,难免有过于“能动”之嫌。

另外,民事诉讼法第55条中的“有关组织”尽管不受其中“法律规定的”文字限制,但并非毫无约束。事实上,为限制最高院对“有关组织”作出过于宽泛的解释,早在2012年全国人大常委会法工委就曾指出:“提起公益诉讼的机关和组织要有明确的法律依据”。[4]P132虽然法工委未对“何谓明确的法律依据”作进一步的说明,[5]但就其文义而言,“明确的法律依据”首先应当解释为“法律明确规定”;其次,结合立法目的和“组织”的性质,“依法成立”可以视为“明确的法律依据”。那么,是否只要依法成立的社会组织都可提起公益诉讼呢?结合后来颁布实施的新环保法和《解释》等相关规定,显然并非如此。因为从民事诉讼本身的性质以及建立公益诉讼制度的初衷和所要达到的功能而言,不具有传统上的利害关系的主体提起公益诉讼,最起码要符合职能相关性要求和进行积极诉讼的能力要求,如环境公益诉讼中,“有关组织”应当专门从事环境公益保护,且具有保护环境公益的基础和条件。[6]否则,对“有关组织”的放开,要么导致该条款形同虚设,要么直接造成司法资源的极大浪费。在这个意义上,本案中,J省高院结合文义解释和目的解释,认定某市环保联合会属于《民事诉讼法》第55条规定的“法律规定的机关和有关组织”有其合理的一面。

二、适宜性问题:环保部门在本案中的角色和定位

所谓适宜性,即合适性、相宜性,意指恰当的,符合预期目标,与其职能或功能不冲突、相吻合。这里主要是指环保部门在本案中所扮演的角色是否符合其职能定位、是否存在错位之嫌疑。

根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第59条第(五)项的规定,“环境和资源保护”属于县级以上地方各级人民政府的职权,且《环境保护法》第10条进一步明确:“国务院环境保护主管部门,对全国环境保护工作实施统一监督管理;县级以上地方人民政府环境保护主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。”可见,环保部门是环境保护工作的直接监管者。因此,无论是基于履职之需,还是环保工作所需的专业性和敏锐度,面对排污企业,首先站在前线的应当是环保部门,否则就是失职,就应当成为被告,而非原告。但在本案中,环保机关的角色和定位有明显的错位迹象。具体有二:

一则环保机关存在失职行为。2012年1月至2013年2月间,某化工公司等六家公司违反法律规定,以每吨补贴20至100元不等的费用提供副产酸给无危险废物处理资质的主体偷排于某市两大运河,导致水体严重污染。这一污染事件并非由环保局发现,而是来源于媒体的曝光——2012年冬,J卫视根据某市当地群众的举报,经过深入采访,于同年12月19日播出一则新闻,这一报道很快被多家媒体转载,在当地引起强烈反响,也引起检察机关的关注。在检察机关第一时间介入调查后,环保局方采取行动,积极配合某市环保联合会提起公益诉讼——某市环保局某市环境监测站于2013年1月14日和2013年2月22日对两大运河水质采样监测结果显示各项元素含量均超标,而在2010年、2011年某市环境保护局环境质量年报载明:两大运河水质均为III类。群众的举报、媒体的报道、环境监测站的采样监测均表明,某化工等六公司的违法排污行为并非异常隐秘,也非采用诸多技术隐藏。那么问题是,作为监管主体的环保局为何没有发现?群众为何不对当地环保局举报?环保局为何在这一年多的时间内未对两大运河进行水质评估?

图3 某市环保局2012年开展的环保执法检查活动

从图3可以看出,2012年间,某市环保部门多次开展危险废物专项执法检查工作,而且某市经济开发区是重点监察区域,例如,4月时,某市环保局就专门针对某市经济开发区的48家企业进行危险废物督察,本案某公司等六家公司都位于经济开发区内,属于督察范围,然而,诸多列入督办的案件中,某公司等六家公司并未在列。直至12月底,某市进行全市化工企业环保专项执法检查,亦未发现某公司等六家公司的违法行为,但此时,J卫视却接到当地群众的举报,某公司等六家公司的违法行为方得以暴露。显然,某市环保机关存在失职不察之嫌。

二则从逻辑上而言,环保机关应当成为被告或共同被告。然而,本案中,某市环保联合会敢于提起并打赢这场“天价诉讼”的一个关键保障是得到了环保部门的支持——J省几级环保部门及所属监测机构,在水质监测和基数认定方面给予了原告极大支持,对认定被告的违法事实发挥了重要作用。从诸多媒体的报道和专家评论来看,对于环保机关的支持配合,几乎都持肯定态度。当然,从正常的监管和履职层面来看,环保机关对社会组织的支持有利于公益诉讼制度的顺利开展和环境公益的保护,毕竟在环保工作中,环保机关比任何人都具有发言权。然而,问题是,当环境损害行为的发生在很大程度上由环保机关怠于履职所导致的,那么,不追究环保机关的失职行为,反而对环保机关事后的弥补措施(例如本案中支持配合原告和法院取证)大力吹捧,这一行为并不利于环保公益的长远保护——毕竟一国甚至全人类环保事业之健康发展,诉讼终究不是一种常态,日常监督和管理才是正理,只有环保机关严格履行职责,处处严格把关、事事严格处理,人们才有可能逐步养成保护资源和环境的习惯,这正是《解释》第12条规定“人民法院受理环境民事公益诉讼后,应当在十日内告知对被告行为负有环境保护监督管理职责的部门”之意义所在。所以,面对日渐兴盛的公益诉讼,欣然之余更应反思,反思现象背后之根源,并从中挖掘保护公益最为基础、最为根本的力量,让保护公益成为一种自然而然的习惯。

三、适法性问题:检察机关介入本案的依据与法理

所谓适法性是指不仅不违反法规,也不违反法律的一般思想,即行为符合法律规定的精神,为法律所允许实施。基于适用主体之不同,适法性亦有所侧重。对于民事主体而言,适法性意在强调建立在主观意愿基础上的对外发表意思表示从而完成法律行为的自由,即法律行为的实施不为法律所禁止;[7]对于权力主体而言,适法性则表明基于职权法定而对外作出行为的约束,即法无明文规定即禁止。本案所涉及的适法性问题,主要在于检察机关支持起诉是否具有法律依据,是否符合法理。

权力必须依法行使,这是法治的核心和精髓。我国宪法、组织法等法律都明确规定人民检察院应当依法行使检察权,其意味着检察机关应当根据现有立法规定行使检察权。

图4 我国现行立法有关检察机关职权的规定

如图4所示,《宪法》、《人民检察院组织法》、《刑法》、《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《监狱法》、《看守所条例》、《社区矫正实施办法》等相关法律,都或多或少地对检察机关所行使的职权进行了规定,尤其是《刑事诉讼法》及其司法解释更是对检察机关的立案、侦查、提起公诉、进行抗诉等职权进行了详细规定。然而,在这些立法中,只有《民事诉讼法》及其司法解释对“公益诉讼”有所涉及,但并未明确检察机关的公益诉讼原告资格,可见,现行立法并不能为检察机关的公益诉权提供合法依据。从职权法定的角度而言,检察机关对这一权力应当禁止作为,最起码不能主动作为。

那么,检察机关应当如何介入公益诉讼呢?某市“天价赔偿案”的标杆意义不仅在于其是我国环保公益诉讼历史上赔偿额度最高的案件,更在于检察机关对支持起诉这一方式的有益探索和实践。对于这一探索,2015年1月7起施行的《解释》第11条进行了确认。可见,相对于直接起诉而言,检察机关支持起诉在我国有直接法律依据。而与立法相适应,实践中,检察机关在环境公益诉讼中支持起诉的“角色感”也逐渐强化。据统计,在2015年1月1日后新发生的环境公益诉讼案件中,检察机关出庭支持起诉的比例为62.5%,而2013年1月至2015年1月期间,这一比例只有28.9%,①甚至在某些省份,检察机关不再以环境公益诉讼原告的身份参加诉讼。[8]这一司法现状表明,随着公益诉讼的逐渐深入,以及人们认识的逐渐加深,检察机关开始回归于法律监督的职能本位,而逐步将环境民事公益诉讼原告资格交还于与被告具有平等地位的社会组织。

但在本案中,检察机关这一回归并不彻底,其以支持起诉人的方式介入环境民事公益诉讼,不仅无法发挥应有功能,而且打破了民事诉讼的攻防平衡格局。具体有三:

一则就支持起诉的地位而言,检察机关作为支持起诉人,其地位既不是原告,也不是第三人,由此直接限制了其在诉讼中的作用和维护公益的力度。[9]就如本案而言,检察机关一般在环保联合会答辩后陈述自己的观点,但其内容与环保联合会所发表的意见几乎完全相同,甚至更为简单。

图5 检察机关出庭支持起诉发表意见情况

二则如图5所示,从中几乎看不到检察机关的推理证明,而且无论是上诉人还是法院对此未作任何回应和评判,当然对于案件认定而言也就没有什么实质意义。显然,检察机关试图通过支持起诉的方式实现环境公益的力度是不够的。那么检察机关支持起诉的意义何在呢?事实上,检察机关作为支持起诉人出庭支持起诉,其目的并不在于证明事实,而仅仅是表明一种态度,即检察机关支持和鼓励社会组织提起公益民事诉讼,维护社会公众的环境权益。这一行为所具有的引导、威慑和宣传色彩远高于其实际证明价值。

三则检察机关出庭支持起诉的方式直接破坏了诉讼应有的公正性和平等性。因为理论上常用“等腰三角形”来描述法官和双方当事人之间所形成的一种诉讼架构,其基本意味有二:一是双方当事人之间地位是平等的;二是法官居中裁判,处于不偏不倚的位置,与双方当事人保持同等距离。唯其如此,才能体现诉讼的平等原则和中立原则。[10]然而,在民事公益诉讼中,检察机关出庭支持原告起诉,其本身的公权力属性事实上给原告一方增加了无可比拟的筹码,在加上其所具有的检察监督性质和案件的公益色彩所营造的“一边倒”的公众舆论,对于法院而言是一股不可忽视的压力和引导力,在此氛围下,庭审不是中立的裁判,而是“合力的声讨”。由此可见,检察机关支持起诉与诉中的检察监督存在本质不同——检察监督中,检察机关不代表任何一方,而只是站在中立和公正的立场对诉讼活动进行监督,尤其是对法官的审判活动进行监督,防止违法审判,因此,诉中检察监督只是改变了“等腰三角形”的表现形式,但本质上仍符合“等腰三角形”的原理;而出庭支持起诉,则一开始就不具有中立性和独立性,其所具有的影响力实质上破坏了“等腰三角形”的平衡原理。

从这个意义上而言,在环境民事公益诉讼实践中,尽管环保问题至关重要,但保护环境公益也应当尊重基本的诉讼法理。当然,这并不说检察机关不应当支持起诉,笔者所反对的是出庭支持起诉。《解释》第11条规定了“提供法律咨询”、“提交书面意见”、“协助调查取证”等多种支持起诉的方式,出庭支持起诉并不是唯一的正解。

四、适当性问题:法院在本案中的面相与取向

所谓适当性,又可称之为妥当性、妥适性,意指法院在审判过程中所发挥的功能和作用应当符合其居中裁判、不告不理的角色和地位。也就是说,法院在审判中所进行的一切行为应当有助于其地位的中立,而不是相反;否则,法院的角色定位必然受到适当性质疑。在现代司法中,控、辩、审三者构成司法裁判的三角模式。其中,控辩两方各持一端,彼此对抗;审方则“居中”。基于其“居中”地位,法官须兼听控辩“意见”,②公平对待两造,不得偏向任何一方——公平的裁决要求裁决人与双方当事人保持同等距离。正是在这个意义上,才引申出司法中立和司法公正之司法法则。[11]

但在本案中,法院的面相显得尤为积极和主动:在原告资格认定问题上,实行有利于原告的文义解释;各级法院积极调查取证,法院院长更是亲自作为审判长主持案件审理并带队走访当地调查情况;邀请专家辅助人参与诉讼,确认环境修复的必要以及核查相关修复费用的科学性、合理性;在因果关系证明问题上,采用有利于原告的因果关系推定规则;二审法院以督促污染企业技术改造、修复环境为目的变更费用的履行方式;等等。[5]从中可以明显看出该案审判呈现浓重的职权主义色彩——法官成为主导,当事人犹如旁观者。但问题是,“法官并非圣人、超人,而是非常人性的,行为受欲望驱动,追求诸如收入、权力、名誉、尊重、自尊以及闲暇等他人同样追求的善品”。尽管从表面而言,法官受法条主义驱动,但法官绝非法条主义者,法官的政治偏好或法律以外的其他个人因素,都会塑造他的司法前见,进而直接塑造其对案件的回应。[12]因而,在由法官所主导的职权主义审判模式中,法官对案件事实的确认,一般存在一种“先入为主”的价值判断危险。法官在庭审开始之前,甚至在更早时期就有一种形成观点的趋势,且这种趋势极其强烈而很难改变。从逻辑上而言,职权主义中法官主导功能的发挥,有赖于其在庭审开始之前就熟悉起诉材料,这关系到其在庭审中能否富有成效地讯问被告人或询问证人;而这种熟悉又在另一方面引导着法官的思维,使其在评价之前就已形成某种“预断”。因此,即使法官公事公办,其亦存在一种自然倾向,即无意识地提出一些质问来寻求支持自己作出假设的情况。[13]从这一层面而言,法官很难做到真正的不偏不倚。

另外,在本案中,法院的环保主义理念展露无遗——J省高院对《民事诉讼法》第55条“法律规定的机关和有关组织”所作出的对环保组织有利的文义解释乃是其最好注脚,它暴露了法院和法官主观上希望通过支持环保组织提起环境公益诉讼而发挥司法环保功能的积极考量。[5]最高院随后发布的《关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》(2016年6月2日,以下简称《意见》)为此提供了进一步的佐证。《意见》强调,将绿色发展理念作为环境资源审判的行动指南,牢固树立严格执法、维护权益、注重预防、修复为主、公众参与的现代环境司法理念,充分发挥法院审判在救济环境权益方面的功能作用。[14]虽然从长远来看,目前我国法院所坚持的保护型环境司法,不仅对于提高公民和组织环境公益诉讼的热情,以及环保机关的环境监督意识具有促进作用,而且有利于我国环境法体系的建构和完善。但问题是,法院的角色是裁判,对案件的证明是原告和被告的责任。也就是说,为保护环境公益,发挥能动性和积极性的主体理应是原告,而非法院。本案中,法院自始就有所偏向,这种偏向直接背离了法院自身的职能定位,存在错位之嫌。

在其现实意义上,法院和法官在环境保护中的“适度能动”或许是必要的,但是,这种必要的能动并非意味着法院可以不受限制地主动介入环境污染和生态破坏案件。作为环境保护工作与环境维权行动的最后一道防线,法院应当在尊重司法规律的基本前提下积极发挥审判职能,认真对待环境纠纷,理性解决环境案件,从而弥补我国特定环境危机时代环境法制供给的不足[15]——当前我国环境污染现象严重,但环境立法和公益诉讼才刚起步,诸多环保制度还未建立、公民和社会组织的环保意识亦培育不足,因此无论是赋予检察机关一定公益诉权,还是寄予法院和法官能动性的发挥,都是现实所迫、时代所需,但正因为我国现行环境法制还不健全,司法作为现代法治文明的一个标杆,更应当坚守其职能本位,依法裁判、居中裁判,让当事人心服口服。

五、适恰性问题:本案中的因果关系证明与举证责任分配

所谓适恰性意指本案中法院对因果关系的证明和举证责任分配规则的适用是否合适、适当,是否具有法律依据和法理依据。

按照《侵权责任法》的规定,环境侵权诉讼采取举证责任倒置。但本案存在一个特殊之处,即本案被告并非污染物的直接倾倒者,而是污染物生产者和提供者,所以,本案因果关系的证明焦点不在于倾倒行为与损害结果之间是否存在因果关系,而在于某化工公司等六家公司出售副产酸的行为与损害结果之间是否构成因果关系。正因为这一特殊性,本案极难适用举证责任倒置规则。原因在于传统民法理论将环境侵权中的因果关系界定为一种必然因果关系,这对于被告而言更易证明,因为造成环境损害的因素本身并不固定和唯一,很难完全判断其结果和行为之间存在必然因果关系。[16]本案中,如按照举证责任倒置规则,某化工公司等六家公司极易证明其出售副产酸的行为与损害结果之间不构成直接因果关系,JZ公司等企业的倾倒行为才是造成污染的直接原因,因此,某化工公司等六家公司无须承担侵权责任,最起码无须承担主要责任。

为避免某化工公司等六家公司借机逃避责任,本案一审和二审法院在被告处置其生产的副产酸行为与两大运河环境污染损害结果之间是否存在因果关系这一问题上,并未采用举证责任倒置规则,而适用因果关系推定规则,即法院根据原被告双方提供证据所证实的基础事实,推断行为和结果之间存在因果关系,被告只有证明这一因果关系不成立方能免责。[17]以二审判决为例,J省高院在环保联合会提供的证据所证明的基础事实基础上,以未尽到“防范污染义务”作为因果关系推定的逻辑前提,认为:根据《水污染防治法》第29条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液”之规定,上诉人与原审被告对案涉副产酸的处置行为必须尽到谨慎注意义务并采取一切必要的、可行的措施防止其最终被倾倒。上诉人与原审被告作为副产酸的生产厂家,在明知副产酸的市场需求弹性不足的情况下,应当预见到相当数量副产酸不可能作为原料进入生产领域,过剩副产酸的无序流转存在极大环境风险。但上诉人与原审被告在明知这一风险的情况下,仍向不具备副产酸处置能力和资质的企业以每吨1元的象征性价格并支付每吨20元至100元不等的补贴向倾倒者销售,应视为一种在防范污染物对环境污染损害上的不作为;其补贴销售行为是违法倾倒案涉副产酸得以实施的必要条件,也是造成如泰运河等水体污染的直接原因,二者当然存在法律上的因果关系。

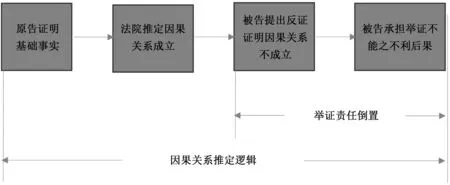

显然,因果关系推定规则与举证责任倒置规则的初衷一致,都是站在保护公益的立场,减轻原告的证明责任。但二者性质不同。举证责任倒置是一种举证责任的分配规则,其本质是法律根据环境侵权责任的构成要素或构成标准,在双方当事人之间分配举证责任,并将因果关系的证明责任转移给被告而减轻原告的举证负担;而因果关系推定是一种因果关系的证明标准或证明方法,其本质在于通过降低原告证明因果关系的标准来减轻其举证负担,即不要求损害与结果之间存在必然性关联,只要达到推定的程度即可。[18]可见,举证责任倒置是一种反向证明,是被告证明因果关系不成立的过程;而因果关系推定是一种正向证明,是原告用以证明因果关系成立的方法。事实上,二者并不矛盾,甚至可以说,因果关系推定规则本身就包含举证责任倒置的法理。如图6所示,“被告提出反证证明因果关系不成立——被告承担举证不能之不利后果”就是一种举证责任倒置的适用。“本案中,J省高院在判决书中指出“上诉人及原审被告并未举证证明其存在法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形,也未证明其行为与损害结果之间不存在因果关系。因此,上诉人及原审被告应当对其造成的环境损害承担侵权责任。”其所依据的就是《侵权责任法》第66条关于举证责任倒置的规定。

所以,因果关系推定规则并非对举证责任倒置的排除,而是一种改良适用,即按照“谁主张谁举证”的原则,由原告对侵权事实、侵权行为和二者之间的因果关系进行举证,但并不要求行为与损害结果之间是一种必然因果关系或全部因果关系,而只要达到相对因果关系或部分因果关系即可推定其成立,被告唯有提出反证证明其不成立或不存在方可免责,否则就要承担侵权责任。按照这一逻辑,不仅从实质上降低了原告的举证标准,而且亦相对减轻了被告的举证责任。可以说,因果关系推定规则更有利于双方当事人举证的实质平衡。正因为如此,当前法官在环境公益诉讼中愈加倾向于适用因果关系推定规则,但立法的欠缺和规则本身对法官专业能力的要求都使这一规则蒙上阴影。

图6 因果关系推定的完整逻辑

六、适度性问题:本案判决的依据和理由

所谓适度性意指事物保持其质和量的限度,只有在一定的范围内,事物才能保持其自身的存在,超过了特定的范围,就会向对立面转化,因此,任何事物应当保持在适当的量的范围内,既要防止“过”,又要避免“不及”。此处主要是指判决尤其是罚款适度,符合当事人可承受和可接受之限度。判决结论宣告了一种对双方当事人尤其是败诉方的未来将会产生重大影响的可能生活,因而必须对其正当性、合理性作出严格证成,[19]否则它将不被接受从而直接影响判决所涉利益的保护。一般而言,合理法律论证包括法律依据、事实依据、逻辑依据和制度保障。就本案而言,即具体指涉损害结果的认定、赔偿款的计算和履行。这几个问题对于本案尤为重要,因为本案赔偿款的金额高达1.6亿余元,可谓“天价”,法官如不对此作出合理论证,那么即便因果关系成立,某化工等六家公司也不会接受这一天价赔偿,最终受损的仍是环境公益。

(一)损害结果的认定

损害结果的认定是环境侵权诉讼中的一个核心问题,其直接关系到污染者损害责任的承担和环境利益的保护。本案中,某化工等六家公司提起上诉的理由之一就是损害结果认定错误,其认为:根据《推荐方法》规定,水体修复是在采取应急措施后污染依然无法消除情况下采取的人工干预措施。由于长江的流量、流速、自净能力,倾倒行为造成的损害属于期间损害,水体已经恢复到以往的水质标准,客观上已不再需要进行人工干预,判决各上诉人承担环境修复费用不符合规定。这一认知实质上凸显了现实中人们对环境侵权与普通民事侵权之间差异性认识的不足。

对此,首先应当明确的问题是,环境侵权诉讼到底救济什么?与普通环境侵权诉讼对人身权益和财产权益的救济不同,环境民事公益诉讼针对的是环境法所保护的环境利益,即满足人类需求的环境品质或状态,比如“清洁的水资源”、“厚实的臭氧层”、“肥沃的土地”、“清洁的空气”、“多样的生物”、“丰富的资源”等,任何破坏这种状态或降低其品质的行为都是对环境利益的损害,都需要承担修复环境质量的责任。

其次,环境侵权行为所侵害的环境利益具有多元性。在普通民事侵权中,侵权行为所造成的个人利益损害是单一的、固定的,不会发生转移或流变,例如,某造纸厂排出的污水致使附近数十农户近1000亩的庄稼死亡,这当中受损的1000亩庄稼就属于普通环境侵权诉讼需要保障的财产利益;而环境侵权行为中的环境利益损害具有多元性、连锁性、潜在风险性。因为环境是一个大链条,其中一个要素发生改变就可能对周围的要素产生影响,且这一影响会持续扩散。如本案中向河流倾倒副产酸的行为,除影响河流本身的水质之外,对河内及下游的水生物、河床、土壤等水生态环境等都将产生重大影响。因此,在环境侵权诉讼中,损害结果的认定不仅包括环境损害,还包括生态环境损害。前者指因污染环境或破坏生态行为导致人体健康、财产价值或生态环境及其生态系统服务的可观察的或可测量的不利改变;后者指由于环境污染或破坏生态行为直接或见间地导致生态环境的物理、化学或生物特性的可观察的或可测量的不利改变,以及提供生态系统服务能力的破坏或损伤。因此,即便两大运河水质由于河水的流动和自我净化已经恢复为Ⅲ类,但由于河水的流动,污染源必然会向下游移动,倾倒点水质好转并不意味着地区水生态环境已修复。

最后,我国立法确定环境侵权诉讼实行损害担责原则,即只要存在损害行为就应当承担责任。2014年《环境保护法》第5条规定:“环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则”;第6条规定:“一切单位和个人都有保护环境的义务”、“企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任”。这两条都是新增规定,充分表明国家对环境污染的追责态度和原则——损害担责,即只要生产经营者对生态环境存在损害行为就必须承担责任,而无论损害的程度有大多或是否存在实质的人身、财产损失。所以某化工等六家公司关于“受污染的水体已经恢复到以往水质标准”根本不能成为其豁免责任的理由。

(二)环境修复费用的计算和履行

在本案中,法院认为水体处于流动状态,且倾倒行为持续时间长、倾倒数量大,污染物对两大运河及其下游生态区域的影响处于扩散状态,难以计算污染修复费用。《推荐方法》第4.5条规定,污染修复费用难以计算的情况下,地表水污染修复费用计算方法为:Ⅲ类地表水的污染修复费用为虚拟治理成本的4.5-6倍。《评估技术报告》以治理本案所涉副产酸的市场最低价为标准,认定治理六家公司每吨副产酸各自所需成本,该成本即《推荐办法》所称的虚拟治理成本。根据六家公司副产酸的虚拟治理成本、被倾倒的数量,再乘以Ⅲ类地表水环境功能敏感程度推荐倍数4.5-6倍的下限4.5倍,判决某化工等六家公司合计承担1.6亿余元。可以说,此案能够顺利审结,在很大程度上得益于科学的环境损害评估规范和计算方法的合理运用,当然,专业机构出具的评估鉴定技术报告、专家证人等对环境损害所进行的专业性和技术性的解释和说明,也增强了1.6亿余元赔偿款认定的科学性和规范性。按照这一计算方法所得出的数额不仅充分满足了当地环境污染和生态破坏的治理需求,亦体现了国家强势治污的态度,无论对于企业还是个人都具有极强的警示效应。

但在其现实意义上,“天价赔偿”是否能够切实履行,以及履行中所付出的代价等问题,直接关系这一判决的法律效果和社会效果能否实现以及在多大程度上实现。因为作为被告的化工企业可以说是某市的支柱产业,是当地纳税大户,巨额赔偿可能使这些企业面临破产倒闭,对于企业及其员工还有当地政府而言,都将面临着“可接受性难题”。

在本案中,J省高院维持一审判决赔偿数额的部分,而对赔偿款的履行方式和履行期限作出纠正,创设性地提出:“如果当事人提出申请,且能够在本判决生效之日起30日内提供有效担保的,上述款项的40%可以延期至本判决生效之日起一年内支付。如某化工等六家企业能够通过技术改造对副产酸进行循环利用,明显降低环境风险,且一年内没有因环境违法行为受到处罚的,其已支付的技术改造费用可以凭环保行政主管部门出具的企业环境守法情况证明、项目竣工环保验收意见和具有法定资质的中介机构出具的技术改造投入资金审计报告,向某市中级人民法院申请在延期支付的40%额度内抵扣。”这一创造性履行方式充分表明,提起环境公益诉讼,处罚不是目的,而仅仅是手段,引导企业和民众预防损害环境的行为、增进环境公益行为的生成和鼓励才是环境公益诉讼所要达到的效果。毕竟仅依靠损害赔偿无法从根本上杜绝污染,这也不是环境保护的常态。在环境公益诉讼中,赔偿款所具有的威慑作用以及“纠错”价值(技术改良)可能远高于其本身实现的修复价值。

但从依法审判的视角而言,J省高院在环境修复费用履行方式的创设明显于法无据,而且随后发布的《解释》第24条明确规定:“人民法院判决被告承担的生态环境修复费用、生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失等款项,应当用于修复被损害的生态环境。其他环境民事公益诉讼中败诉原告所需承担的调查取证、专家咨询、检验、鉴定等必要费用,可以酌情从上述款项中支付。”这一规定事实上排除了对被告所支付环境修复费用的非法减损。因此,法官的创设虽然合情合理,也确实实现了法律效益和社会效益的统一,但也暗含“任性”之忧。[5]

七、适用性问题:本案天价赔偿金的归属和使用

所谓适用性意指在同等或类似情况下,案件被复制的能力或可能,即本案判决的可操作性、可重复性,能否为后续环境案件的审判提供参考。

从上文的分析可以看出,本案从原告资格的认定到因果关系的证明再到赔偿金的数额和履行方式,都具有其特殊性,很难为其他环境案件所复制,这也是最高院未将该案选入典型案例和指导性案例的一个重要原因。而赔偿金的归属和使用问题不仅是环境公益诉讼的一个普遍难题,亦是环境公益诉讼制度化的一个关键,因此,本案如果能够为其他案件的审判提供某种指导和参照的话,当属“天价”赔偿金的归属和使用实践。

首先,就归属问题而言,按照民事诉讼一般原理,谁提起诉讼,赔偿款就归谁所有。而在环境民事公益诉讼中,这一规则并不适用。一方面,原告与被救济的环境利益之间不具有同一性,原告权益没有受损,当然不能得到具有救济性质的赔偿款;另一方面,《环境保护法》第58条第3款明确规定:“提起诉讼的社会组织不得通过诉讼牟取经济利益”,所以在本案中,赔偿款不能归环保联合会所有。目前,对于赔偿款到底应归谁所有这一问题,主流观点有三:(1)纳入当地政府财政,由政府进行环境的修复和治理,因为政府是环境保护工作第一顺位监督管理者。(2)由检察机关统一管理,理由是检察机关是国家法律监督机关,是公益代表人,管理赔偿款是实现环境公益监督职责的必然延伸。(3)设立环境治理与维护基金,确保赔偿款专款专用。[20]本案J省高院判决将赔偿款“支付至某市环保公益金专用账户”看重的就是基金会的独立性、自治性、非营利性有利于保障赔偿款专款专用。但遗憾的是,本案并没有对赔偿款的使用和修复方案作出安排,从而直接限制了本案的参照价值。

其次,关于如何使用赔偿款对污染进行治理是环境民事公益诉讼所面临的一个新课题,也是一个难题。目前,法律界较为普遍的观点是,由环保公益基金会通过招标的形式,由具有相关资质的单位进行受损环境的修复和治理。但需思考的问题是,这一款项应当用于何处、用于何人?当然,环境修复费用毫无疑问要用于受损环境的修复和治理,实行专款专用。但《解释》第24条第2款 ,“其他环境民事公益诉讼中败诉原告所需承担的调查取证、专家咨询、检验、鉴定等必要费用”可以酌情从“生态环境修复费用、生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失等款项”中支付的规定在一定程度上减弱了这一款项的专用性,而且“其他环境民事公益诉讼”、“败诉原告”等范围过广,给环境修复费用的分配造成极大的不确定性。因此,在实践中,法院和法官应当首先确保这一环境修复费用足以用于受损环境修复,在此基础上综合考量其他环境民事公益诉讼与此诉讼的关联性、原告类型、费用类型和数额等因素来分配这一款项的余额。至于因环境污染而受损的个人或法人或其他组织的赔偿则可以通过提起普通民事诉讼获得,而不能从环境修复费用中分享。毕竟,普通民事诉讼中的赔偿相对于公益诉讼而言,本身就具有优先性。

最后,环境污染一般具有不可逆转性,期望恢复到原有状态是不现实的。因此,对于环境污染的治理,不能机械地适用“恢复原状”标准,而应当根据根据环境污染的性质、现有技术、人体健康安全等因素来分类评价环境污染治理和恢复的状态。[21]一般而言,恢复的环境达到国家所规定的质量标准即可,即消除污染对人类健康的威胁,这是《环境保护法》第1条所确定的立法目的。而从环境民事公益诉讼及其后续实践来看,我国在生态环境恢复方面的立法极其薄弱,直接影响了受损环境的治理和恢复,故此,当务之急是加强生态环境恢复立法以及修改相关过时的环境标准。

结语

“某市环保联合会诉某化工公司环境污染案”为中国环境民事公益诉讼制度化研究提供了素材,也为我们思考和检讨环境公益诉讼提供了空间。虽然我们对该案存在诸多诘难,但这并非针对该案本身,而只是由该案放眼于中国整个环境民事公益诉讼,其目的是通过对原告适格性问题、环保部门职能定位的适宜性问题、检察机关介入的适法性问题、法院积极能动的适当性问题、因果关系证明的适恰性问题、判决的适度性问题以及赔偿款使用的适用性问题的拷问,建立一种环境民事公益诉讼发展的常态机制。因为,我国现行立法对这些问题并无明确规定,而各地环境民事公益诉讼实践也各不相同,如不尽快统一规范,势必阻碍我国环境公益诉讼制度的建设和环境公益的健康发展。

注释:

① 参见姜丹,马维秋:《环境公益诉讼大数据》,http://www.360do某.某om/某ontent/15/0623/00/21921317_480005916.shtml,2016-3-2.

② 庭审的过程本质上就是“听”而后“审”的过程。其中,“听”乃“审”之前置程序。无“听”,则无“审”。司法审判中的“听”须以“兼听两造”为基本原则,不“兼听”,则无“明判”。

[1] 武卫政.环境公益诉讼迈出一大步——专家评析泰州“天价赔偿”案[N].人民日报,2015-01-24(9).

[2] [日]高桥宏志.民事诉讼法——制度与理论的深层分析[M].林剑锋译.北京:法律出版社,2003.

[3] 李喜莲.民事诉讼法上的“利害关系人”之界定[J].法律科学,2012,1.

[4] 全国人大常委会民法室编.中华人民共和国民事诉讼法解读[M].北京:中国法制出版社,2012.

[5] 吕忠梅.环境司法理性不能止于“天价”赔偿:泰州环境公益诉讼案评析[J].中国法学,2016,3.

[6] 郭雪慧.论公益诉讼主体确定及其原告资格的协调——对<民事诉讼法>第55条的思考[J].政治与法律,2015,1.

[7] 刘静波.论民事法律行为的适法性[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2005,6.

[8] 李劲,吴永科.检察机关支持社会组织提起环境民事公益诉讼的法律问题研究——基于最高人民法院司法解释的思考[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2015,3.

[9] 钱渊.检察机关介入公益诉讼方式之选择[J].政治与法律,2007,5.

[10] 汤维建.论诉中监督的菱形结构[J].政治与法律,2009,6.

[11] 江国华.司法规律层次论[J].中国法学,2016,1.

[12] 苏力.经验地理解法官的思维和行为——波斯纳《法官如何思考》译后[J].北方法学,2009,1.

[13] 左卫民.实体真实、价值观和诉讼程序——职权主义与当事人主义诉讼模式的法理分析[J].学习与探索,1992,1.

[14] 最高法明确四大类环境资源案件司法政策[N].人民日报,2016-06-03(14).

[15] 方印.人民法院环境司法能动论纲[J].甘肃政法学院学报,2015,4.

[16] 胡学军.环境侵权中的因果关系及其证明问题评析[J].中国法学,2013,5.

[17] 瞿艳.重金属污染侵权诉讼因果关系推定研究[J].法学杂志,2014,5.

[18] 薄晓波.倒置与推定:对我国环境污染侵权中因果关系证明方法的反思[J].中国地址大学学报(社会科学版),2014,6.

[19] 张继成.可能生活的证成与接受——司法判决可接受性的规范研究[J].法学研究,2008,5.

[20] 王尚.泰州天价环境公益诉讼案之辨——访著名环境法专家、中国政法大学王灿发教授[J].环境教育,2014,10.

[21] 胡卫.环境污染侵权与恢复原状的调适[J].理论界,2014,12.

(责任编辑:唐艳秋)

The Seven Basic Problems of Environmental Civil Public Interest Litigation in China ——Derived from a environmental pollution case between Environmental Protection Association and some Chemicals Co.,Ltd.

JiangGuo-huaZhangBin

(Law School of Wuhan University,Wuhan Hubei 430072)

The environmental pollution case between Environmental Protection Association and some Chemicals Co., Ltd. reflects a tendency that the environmental civil public interest litigation forge ahead toward the institutionalization. But the case also caused a lot of torture in the role of the court, the plaintiff qualification, the location of the procuratorate, the presumption causation, the calculating method of compensation and implementation and so on. First of all, the court in the case is too active, whether there is dislocation suspected? Secondly, whether is too far-fetched or not in the plaintiff qualification basis? Third, the environmental protection organs is fully engaged with the court, whether there is suspected of dereliction of duty? Fourth, the role of the prosecution is lack of legal basis, is there a danger of ultra vires? Fifth, the presumption causation is lack of sufficient legal support, whether there is suspected of good faith? Sixth, whether there is suspected of illegal in the calculating compensation and implementation? And seventh, how to use Astronomical Compensation? All these seven issues, both the torture of the case, but also China's environmental civil litigation to the institutionalization of public interest must be questioned.

environmental public interest litigation; plaintiff qualification; location of the procuratorate; presumption causation; acceptability of judgment

1002—6274(2017)02—036—12

江国华(1972-),男,湖南茶陵人,法学博士,武汉大学法学院教授、博士生导师,司法文明协同创新研究中心首席专家,研究方向为宪法与行政法学、司法学与司法法学;张 彬(1987-),女,湖北鄂州人,武汉大学法学院博士研究生,研究方向为经济法。

DF72

A