论《银雀山汉墓竹简(贰)》文字与战国秦汉文字的关系

2017-04-25史大丰

史大丰

(华东师范大学 中国文字研究与应用中心,上海 200241)

论《银雀山汉墓竹简(贰)》文字与战国秦汉文字的关系

史大丰

(华东师范大学 中国文字研究与应用中心,上海 200241)

银雀山汉简文字去古未远,受到战国秦汉文字的影响,论文根据《银雀山汉墓竹简(贰)》中的文字,对照战国秦汉和《说文解字》(大徐本)中的文字,捋出文字形体之间的关系,找出来源于金文、籀文、战国文字和说文古文的字例以及存在的说文重文,就战国各系文字对银雀山汉简文字的影响分门别类地进行了分析、对照和总结,通过描写与解释,全面展现了银雀山汉简文字的形体的总体面貌和与战国秦汉文字千丝万缕的联系。

简帛;战国;秦汉;文字;解释

《银雀山汉墓竹简(贰)》(以下简称“银贰”)由银雀山汉墓竹简整理小组(裘锡圭、李家浩等)编,文物出版社于2010年1月出版。据考古学的推断,银雀山一号及二号汉墓是汉武帝初年的墓葬,所出竹书的字体属于早期隶书,估计是文景至武帝初期这段时间抄写的。[1]《银雀山汉墓竹简(壹))》(以下简称“银壹”)与银贰,只是后世编校的时间不同,是同时出土的竹简,竹简主要出土于一号墓,而其竹书非一人一时所写,因此字体和行款也不尽一致。[2](P6)银壹主要是《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《六韬》、《尉缭子》,而银贰主要是论证论兵类、阴阳占卜等杂书类。

下面分类列举一些字例,说明银贰文字与战国秦汉文字的关系:

一、继承金文的字

“才”写作“下”,是承古的写法,《古文字类编》96页“才”甲骨文作“”,商朱书玉戈作“”,郭店楚简作“”,闭,银贰作,《碑别字新编》186页作闭,魏石门铭作“”,隋张乔墓作“”,后世俗字“才”多作“下”,《干禄字书》:“閉,上俗下正。”敦煌汉文写卷“闭”作“”。再如:财,银贰作,右部仍然作金文的写法。

二、上承说文籀文

汪日秀在《<隶释>跋》中说到:“汉人作隶往往好假借通用,或加、或省、或变、或行奇古,谲怪中杂篆籀”。[13]银贰中有一些字形继承了说文籀文:

例字《说文》小篆《说文》籀文银雀山贰备注兵诅楚文亦作棄睡虎地张家山

银雀山“兵”对籀文进行了汉隶式的改写,但保留了籀文“兵”中的一横。“棄”之秦汉简写法与说文籀文略有不同,籀文中部一竖到底。

籀文主要是西周晚期宣王、幽王时的文字,陈昭容认为春秋时期秦用籀文的数量已有减少,到了战国秦用籀文的情况更趋减缓,原因在于史籀篇成书日久,李斯等人也取“当世”之篆编写新的识字教材,李斯省改史籀大篆之说不确。[14]银雀山文字中有籀文改写的异体,与说文籀文不尽相同,但却是根据籀文字形,结合汉隶的写法进行改写的,如:

三、与说文或体的关系

因《说文解字》成书于东汉,同是汉代,我们可以将《银雀山汉墓竹简(贰)》文字与《说文解字》文字进行对比,从而总结归纳出汉简文字与说文的异同点。说文小篆字头,可称之为正篆,小篆异体字,可称之为重文。重文主要包括古文、籀文和或体。

秦至汉初简帛文字与东汉许慎编纂说文时又相差几百年,虽说许慎宗以秦篆,但也难免受东汉时用字的影响,如同《干禄字书》确定正通俗三个用字规范和频率的标准时受到当时用字的影响一样,许慎确定正篆、或体的标准亦是根据当时用字的情况。王筠说:“《说文》之有或体也,亦谓一字殊形而已,非分正俗其间也。自大徐本所谓或作某者,小徐本间谓之俗作某,于是好古者概视或体为俗字,或微言以示意,或昌言以相排,是耳食也。”[15](P121)

从出现的早晚看,大部分正篆出现比或体要早,但也有些或体,明显早于正篆。[16]说文在言及或体时往往分为“或作、或从”者,以及使用“俗字”、“引文献”、“引通人说”等术语,下面分门别类地列举字例,说明银贰文字与说文或体的关系:

(一)说文正篆或体并现者(2组):

1、说文言“俗字”者(1组):

《说文》正篆银贰《说文》或体银贰冰

说文正篆楷字说文正篆说文或体楷字说文或体引用文献银雀山备注義羛墨子義、羛并现

银贰義、羛并现,查传世文献《墨子》,未发现“羛”字,马王堆《战国纵横家书》、银雀山《六韬》“義”作“羛”,银贰又有作“義”者。《说文·我部》言及羛、義或体时说:“《墨翟书》義从弗。魏郡有羛阳乡,读若锜。今属邺,本内黄北二十里。”段注:“墨翟书,今存者五十三篇。義无作羛者。盖岁久无存焉尔。从弗者,盖取矫弗合宜之意,此以地名证羛字。”汉简可证“義”、“羛”并存。说文虽未用“或从”字眼,但引用其他书籍亦说明了小篆的或体。然银雀山亦有作“義”者,《玉篇·我部》:“義,鱼奇切。己之威仪也。又宜寄切,仁义也。羛,墨翟书義字从弗。”此两字实为一字之过渡分形。“弗”即“我”形之扭曲者,中间存在过渡中介形态,基本上也就是见于秦汉之际。[17]

(二)不从说文正篆,而从说文或体者(22个):

1、说文引文献者(1个):

说文正篆楷字说文正篆说文或体楷字说文或体引用文献银雀山备注犭去怯杜林说

说文:“犭去,多畏也。怯,杜林说,犭去从心。”

2、说文言“或从”、“或作”者(14个):

银贰中有一些是与说文或体相合的字形,这些说文或体往往在西汉简中比说文正篆出现的要多,《说文》成书于东汉,那么这种正篆和或体与西汉简使用情况正好相反的情况,可能是由于东汉时期用字情况发生变化造成的。

《说文》正篆楷字《说文》正篆《说文》或体楷字《说文》或体银雀山备注蜚相同形符减省曑处處战国秦汉多作“處”對煑网罔剸覈,核或从雨。鬴釜银贰将“金”下部的两点连成了一横银贰将“堇”下的“土”符省去誘誘,或从言秀。,或从鳥。尊尊,或从寸。蚤

3、说文引通人说者(1个)

《说文》正篆楷字《说文》正篆《说文》或体楷字《说文》或体通人说银雀山备注叚谭长说

叚,白川静认为形似凿取岩石,[18](P32)如此就是“碬”字初文,银贰作,三晋文字作,岳麓秦简作,睡虎地秦简作,马王堆汉简作,张家山作,由此看来,秦汉简帛的写法右上作“彐”,与三晋文字和说文或体的“彐”不同,而“叚”左侧汉简皆从说文或体。说文“叚”字下言:“,谭长说:叚如此。”何琳仪认为叚“从(两手相付以见借义),石声”,所从的“讹作形(秦汉文字“爫”、“彐”为字符方向不同的异写),[19](P547)徐在国认为,战国文字“叚”所从的都讹作。[20]

4、说文言“篆文”者(6个):

《说文》正篆楷字《说文》正篆《说文》或体楷字《说文》或体银雀山备注舄()宷審睡虎地秦简亦作射射,篆文仝全善

宷,秦汉文字多作“審”。说文:“宷,悉也。从宀从釆。審,篆文宷从番。”徐铉曰:“宀,覆也。釆,别也。能包覆而深别之也。今从篆作審。”“”是“審”改换“田”为“曰”的异构字。

仝,说文:“完也,从入从工。全篆文仝,从王。纯玉曰全。”段注:“宀部曰:完,全也。是为转注。从工者,如巧者之制造必完好也。按篆当是籒之误。、全皆从入,不必先古后篆也。今字皆从籒,而以为同字。”战国文字作“仝”,如三晋文字侯马盟书作,楚文字作。

四、与说文古文和战国文字的关系

(一)银雀山汉简文字与战国秦文字的关系

秦国在统一六国的过程中,战国文字虽然异形,但秦文字会难免会与六国文字接触并互相影响。

1、与秦简文字相合

银雀山文字和马王堆、张家山汉简文字一样,与秦简文字,特别是与睡虎地秦简文字绝大多数相合,如:

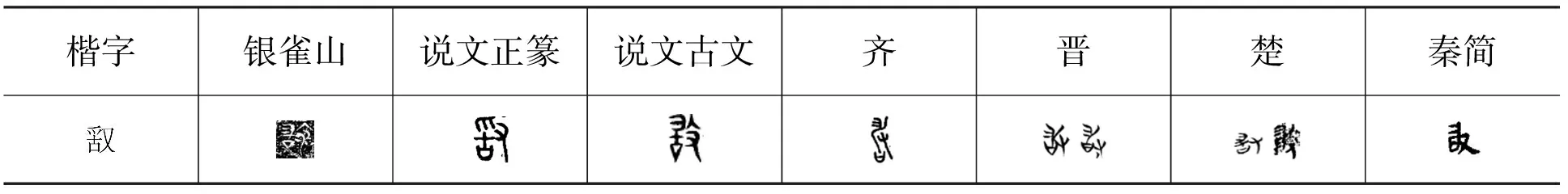

楷字银雀山说文正篆说文古文齐晋楚秦简

又如:

2、与诅楚文相合者:

(二)银雀山汉简文字与说文古文、六国古文的关系

1、银雀山汉简(贰)与说文古文相合者:

例字《说文》小篆《说文》古文银雀山备注要说文与三体石经正相反驱马王堆亦有作“驱”者,表示对“马”驱使时用毁,古文毁,从。睡虎地作,张家山作

2、与说文古文稍异者:

3、说文作奇字者

《说文·叙》:“二曰奇字,即古文而异者也。”王平认为,说文中的奇字和古文应是同一种类型,或该看作是古文的省易变体。[24](P21)孔仲温认为:“许氏之奇字,恐有一二字为传写之讹,然必为当时所传世之古文,而此类之古文,其时代多数在西周以后产生,笔画较简,应是西周以后所流行之简体古文。”[25](P170-171)

4、与楚文字相合者

银雀山說文正篆說文古文齊晉楚秦霝无

五、结论

众所周知,秦始皇采取了“书同文”的政策,从以银雀山汉简文字为代表的西汉初简帛文字与以睡虎地秦简为代表的秦隶高度相合的情况看来,“书同文”还是取得了一定的效果,但是由于秦朝统治时间较短,秦汉之间还出现了短暂的割据混战局面,西汉也采用了分封制,通过将西汉初简帛文字与说文古文、战国各分域文字进行对比,可以看出汉初文字仍然不可避免地受到了战国文字各分域的影响,带有战国文字分域特点的痕迹,只不过是用汉隶的写法。银雀山简帛文字和秦简文字一样,同处于古隶,与隶变已趋于稳定成熟的东汉之“今隶”相比,仍然处在隶变的过程之中。

[1] 吴九龙,毕宝启.山东临沂西汉墓发现《孙子兵法》和《孙膑兵法》等竹简的简报[J].文物,1974,(2):15-26.

[2] 银雀山汉墓竹简整理小组.银雀山汉墓竹简(贰)[M].北京:文物出版社,2010.

[3] 戴君仁.跋秦权量铭.香港:《中国文字》第14册.1964.

[4] 李孝定.金文诂林读后記·卷七[M].台北:中央研究院历史语言研究所.1982.

[5] 汤馀惠.战国文字编[M].福州:福建人民出版社,2001.

[6] 侯占虎.说“刑”兼说“井”[J].中国文字研究,1999,(1):330-334.

[7] 杨树达.积微居小学述林全编 [M].上海:上海古籍出版社,2007.

[8] 臧克和.楷字的区别性——楷化区别性的丧失及其重建[J].中国文字研究,2007,(2):1-28.

[9] 容庚.金文编 [M].北京:中华书局,1985.

[10] 裘锡圭.说字小记[J].北京师院学报(社会科学版),1988,(02):10-19.

[11] 林素清.战国文字研究[M].台湾大学中国文学研究所,1984年5月.

[12] 许锬辉主编,黄静吟著.中国语言文字研究辑刊初编(第15册)秦简隶变研究[M].台湾新北:花木兰文化出版社,2011.

[13] (宋)洪适.隶释·隶续[M].北京:中华书局,1985.

[14] 陈昭容.秦系文字研究 从汉字史的角度考察[M].台湾:中央研究院历史语言研究所,2003.

[15] 王筠.说文释例 [M].北京:中华书局,1987.

[16] 范进军.大徐本重文初探[J].湖南科技大学学报(社会科学版),1991,(2):71-76.

[17] 臧克和.汉字过渡性形体价值[J].古汉语研究,2013,(1):78-84.

[18] 白川静.常用字解[M].北京:九州出版社,2010.

[19] 何琳仪.战国古文字典[M].北京:中华书局,1998.

[20] 徐在国.说楚简“叚”兼及相关字[A].简帛语言文字研究(第五辑)[C].成都:巴蜀书社,2010.13.

[21] 李守奎.楚文字编[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[22] 张富海.汉人所谓古文之研究[M].北京:线装书局,2007.

[23] 赵平安.《说文》小篆研究[M].南宁:广西教育出版社,1999.

[24] 王平.《说文》重文研究[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[25] 孔仲温.类篇研究[M].台湾学生书局,1987.

[26] 赵平安.秦至汉初简帛文字与假借改造字字源考证[A].简帛研究(第2辑)[C].北京:法律出版社,1996.102.

[27] 董珊.释燕系文字中的“無”字[A].于省吾教授百年诞辰纪念文集[C].长春:吉林大学出版社,1996.209.

责任编辑:周延云

On the Relationship Between the Characters in theHanGraveBambooSlipsofYinqueshan(II) and the Characters in the Period of Warring States, Qin and Han Dynasties

Shi Dafeng

(Center for the Study and Application of Chinese Characters, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

The characters in the Han bamboo slips of Yinqueshan were influenced by those of the Warring States Period, Qin and Han Dynasties. Through comparing the characters in theHanGraveBambooSlipsofYinqueshan(II) with those in the Warring States Period, Qin and Han Dynasties, andShuoWenJieZi(The Origin of Chinese Characters) (the version by Xu Xuan), this paper has worked out the relationship among the structures of the characters, and found out the examples originating fromJinwen(bronze inscriptions),Zhouwen(seal script), Warring States characters, and ancient Chinese inShuowen, and the repeated characters inShuowen. The paper has analyzed, compared and generalized the influence of the different schools in the Warring States Period on the Han bamboo slips of Yinqueshan, and displays a complete picture of the overall appearance of the characters in the Han bamboo slips of Yinqueshan and their close relationship with the characters in the Warring States Period, Qin and Han Dynasties by the use of description and explanation.

bamboo slips and silk; the Warring States Period; Qin and Han Dynasties; characters; explanation

2016-07-16

史大丰(1977- ),男,山东滕州人,华东师范大学中国文字研究与应用中心博士研究生,枣庄学院副教授,主要从事汉语文字学研究。

H02

A

1672-335X(2017)02-0112-07