中国北极人文社科研究的文献计量分析

——基于CSSCI期刊的统计数据

2017-04-25王晨光

王晨光

(武汉大学 中国边界与海洋研究院, 湖北 武汉 430072)

中国北极人文社科研究的文献计量分析

——基于CSSCI期刊的统计数据

王晨光

(武汉大学 中国边界与海洋研究院, 湖北 武汉 430072)

本文采用文献计量分析方法,以登载于CSSCI来源期刊的260篇北极人文社科研究学术论文为研究对象,对其发表年份、来源期刊、基金项目、产出单位、作者情况、被引次数、所属学科以及关键词等进行统计和分析。统计结果显示,中国北极人文社科研究起步较晚但发展迅速,且与北极局势变化、中国外交实践以及项目支持力度紧密相关;研究力量以上海、青岛、大连等地的高等院校和科研机构为主,并形成了一批核心研究学者和基础文献;学科归属以政法类为主,涉及北极航道开发、北极治理评估、相关国家北极政策等内容。中国北极人文社科研究应在准确把握时局的基础上,提高研究方法的科学性和理论性,促进研究内容的持续、全面和深化。

中国北极人文社科研究;文献计量;研究现状;研究进展

一、问题提出与研究设计

近年来,受全球气候变暖的影响,北极冰雪消融加速,北极地区呈现出了环境恶化与经济机会反向上升的复杂局面。[1]这使北极问题研究不再是海洋、大气、生物等自然科学的专属而逐渐向人文社科领域“外溢”,并被纳入到全球治理的范围和进程之中,成为与域内外国家的政治、经济等都紧密相关的综合性问题。北极地区局势的变化和北极治理议题的兴起也引起了中国人文社科学者的关注,随着中国北极参与能力的提高和参与进程的深入,现已在法学、政治学、经济学等学科领域形成了一定的研究成果。北极人文社科研究是北极问题研究的重要组成部分,也是中国制订北极政策、加强北极实践的前提。鉴于此,本文拟运用文献计量的方法,对中国北极人文社科研究的现状进行客观、系统的梳理和总结,以期为其进一步发展提供启发。

文献计量分析是以文献信息为研究对象、以文献计量学为理论基础的一种研究方法,强调采用数学与统计方法来考察文献的年份、作者、期刊、关键词等外部特征,进而显示、评价和预测某一学术领域的研究现状与发展趋势。[2]为保证文献选择的权威性、统计内容的多样性和相关数据的可验证性,2017年2月4日,作者在中国知网“中国学术期刊网络出版总库”以“北极”为主题、2016年12月31日为时间截点、CSSCI为来源类别进行高级检索。在检索出的419条结果中,作者经仔细阅读,剔除了在主题、内容等方面不相符的论文以及一些新闻简讯、时政报道等,最终选取了260篇学术论文作为研究的样本文献。在此基础上,本文将从三个方面对中国北极人文社科研究进行统计和研判:第一,统计论文的发表年份、来源期刊、基金项目等,了解相关研究的发展历程与研究水平;第二,统计论文的来源单位、重要作者和被引次数等,把握相关研究的主要力量和基础文献;第三,统计论文的所属学科、关键词等,分析相关研究的重点领域、热点问题以及所采用的研究方法、理论视角等。

需要说明的是,第一,选择CSSCI期刊为文献来源,遗漏了发表于普通期刊的高质量论文以及著作类、报告类研究成果,无法反映中国北极人文社科研究的全貌。第二,以“北极”为主题进行检索,一方面会出现与本研究无关的论文,另一方面一些相关的论文则可能没有出现在检索结果范围之内。第三,CSSCI来源期刊目录为动态调整,中国知网的收录情况和检索结果与最新公布的CSSCI来源期刊(2017-2018)目录相比存在出入,为统计方便作者未作增减。第四,针对少量一稿多投的论文,作者虽尽量选择发表时间较早的期刊来源文献,但难免会出现重复统计。总之,因在检索和选择过程中受到了若干技术因素和人为因素的影响,样本文献未能达到百分之百的全面和准确。但以260篇发表于CSSCI来源期刊的学术论文为样本文献,在数量上和质量上都可反映出当前国内北极人文社科研究的相关情况。

二、发展历程与发展现状概述

(一)论文发表年份分析

论文的发表年份可显示相关研究的发展历程。由图1可知,中国人文社科学者对北极问题的关注和研究始于2007年,之后每年发表的论文数量虽不是连续增加,但总体上呈上升趋势。根据图中折线的变化情况,中国北极人文社科研究的发展可分为三个阶段:2007年至2009年是萌芽阶段,年发文量呈波动式增长,共发表论文9篇,仅占总数的3.46%;2010年至2012年是起步阶段,三年的发文总数虽达到65篇,但年发文量却在2011年和2012年连续下滑;2013年至今是发展阶段,不仅年发文量呈现“四连阳”,年均发文量也达到了46.5篇。由此可见,北极人文社科研究在很大程度上属于前沿问题,起步较晚但发展迅速。

图1 样本文献的发表年份情况

如进一步对比年发文数量的变化趋势与北极时局的演进进程,可发现二者之间紧密相关。2007年8月,俄罗斯科考队在4000多米深的北冰洋底插上了一面钛合金国旗,此举立即引发了国际社会的震动并打响了新时期“北极争夺战”,中国的北极人文社科研究也应运而生。2010年前后,北极国家为维护各自利益纷纷增强了在北极地区的政策和实践,而北极资源、航道等方面的价值也引起了中国政府的重视。因此,学者们在继续关注北极局势变化的同时也开始更多地从中国的角度进行考量。2013年5月,北极理事会(Arctic Council)接纳包括中国在内的6个域外国家为其正式观察员,这是北极治理机制的一次重大变迁,也是中国参与北极事务的历史性突破。由此,国内人文社科学者对北极问题特别是中国参与北极事务的研究进入了一个新的阶段,并伴随国际和地区局势的快速发展而进一步“走俏”。

(二)论文来源期刊分析

表1 样本文献的来源期刊情况

随着中国北极人文社科研究的快速发展,刊载过相关论文的CSSCI期刊已不下40种。表1统计了刊载论文数量在5篇及以上的CSSCI期刊,共14种,发文167篇,占样本文献总数的近三分之二。而这14种期刊中,有10种是政法类期刊,一定程度上显示了中国北极人文社科研究主要涉及的学科领域。从发文年份看,中国现代国际关系研究院主办的《现代国际关系》于2007年率先发文对俄罗斯北极插旗事件及其影响予以分析,[3]由此揭开了中国北极人文社科研究的序幕,同时也体现了官方智库对国际局势的快速反应能力。从数量上看,《中国海洋大学学报(社会科学版)》《太平洋学报》《国际论坛》《国际观察》和《东北亚论坛》都登载了10篇以上的相关论文,其中《中国海洋大学学报(社会科学版)》以47篇独占鳌头,成为中国北极人文社科研究的重要阵地。另外值得一提的是,政治学类的权威期刊——《世界经济与政治》也在2011年、2013年和2014年陆续登载了4篇关于北极问题的论文,*这四篇论文分别是:夏立平:《北极环境变化对全球安全和中国国家安全的影响》,《世界经济与政治》,2011年第1期,第122-133页;张新平、胡楠:《安全复合体理论视阈下的北极安全分析》,《世界经济与政治》,2013年第9期,第125-144页;郭培清、孙凯:《北极理事会的“努克标准”和中国的北极参与之路》,《世界经济与政治》,2013年第12期,第118-139页;孙凯:《参与实践、话语互动与身份承认——理解中国参与北极事务的进程》,《世界经济与政治》,2014年第7期,第42-62页。这在一定程度上反映了北极人文社科研究地位的提升和水平的提高。

(三)项目支持情况分析

在中国的科研体制下,课题项目是国家支持学术研究的主要形式,也能从侧面说明相关研究的水平和价值。对样本文献受到国家社科基金项目、教育部人文社科项目、国家海洋局项目和国家自科基金项目的支持情况进行后统计发现:2009年之前,发表的论文都未曾得到过支持;2009年和2010年,开始有论文得到国家社科基金项目的支持,但总体支持水平较低;2011年起,课题项目的种类逐渐丰富,支持力度也逐年提高;到2015年、2016年时,每篇论文平均能得到1个以上的项目支持,一些论文特别是关于北极航道问题的研究还得到了国家自科基金项目的资助,由此可窥见学科交叉的趋势(见图2)。

图2 样本文献受项目支持情况注:1篇论文可能同时获得多个项目的支持

中国北极人文社科研究的发展进步与国家课题项目的支持紧密相关。以支持最早、等级最高、项目数和成果数都最多的国家社科基金项目为例,最早的两个项目立项于2008年,应该是对2007年北极局势变化的回应。两个项目分别由中国海洋大学的刘惠荣教授和大连海事大学的李振福教授主持,体现了这两所涉海高校的优势和特点。之后虽经历了三年的“空档”期,但从2012年开始,北极问题研究的立项呈现常态化,分别是2012年3项,2013年5项,2014年5项,2015年5项和2016年2项,*关于北极问题研究的国家社科基金立项情况,可参见国家社科基金项目数据库, http://fz.people.com.cn/skygb/sk。使相关研究获得了源源不断的支持。尤其是2013年的5个项目中,包括一项重大项目和两项重点项目,可见当年国家对北极问题的关注,也直接推动中国北极人文社科研究进入了新的发展阶段。

三、主要研究力量和基础文献情况

(一)论文产出单位分析

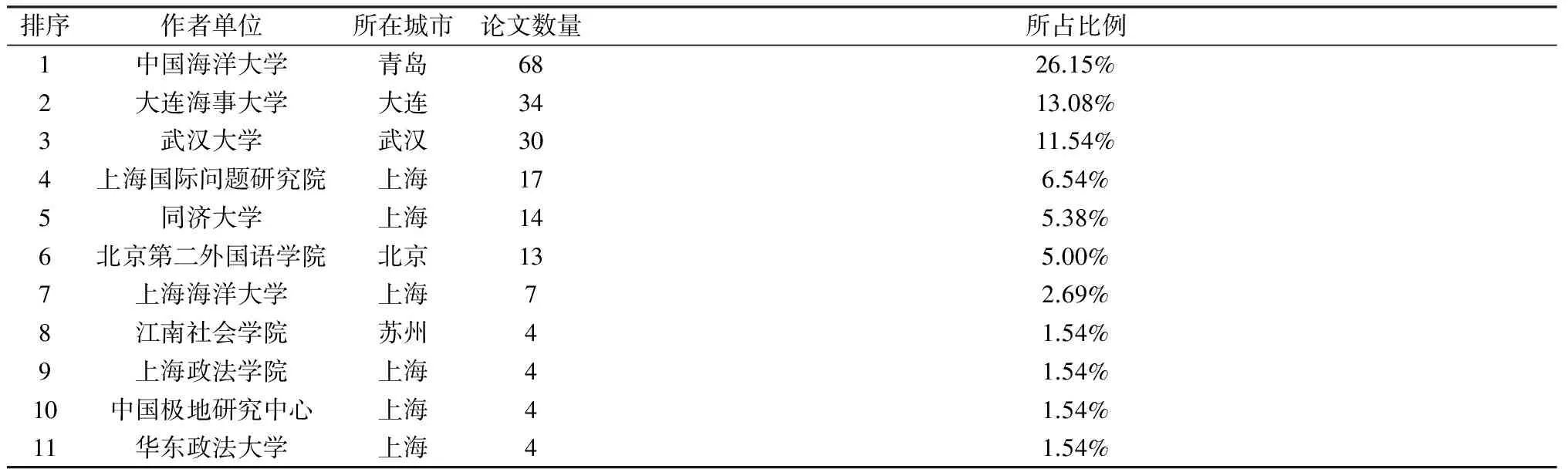

作为一个新兴的领域,中国北极人文社科研究的发展、进步离不开相关单位的支持和研究者的努力。从样本文献第一作者所属的单位情况看,发文量在4篇以上的有11家,包括8家高等院校和3家科研机构(见表2)。从发文数量来看,国内从事北极人文社科研究的单位呈现高度集中的特点:首先,这11家单位共发文199篇,超过了样本文献总量的四分之三;其次,排名前三的3家单位共发文132篇,超过了样本文献总量的一半;再次,中国海洋大学以68篇的绝对优势独占鳌头,比第二、第三的发文之和还多。从这些单位的地域分布来看,除武汉大学外,其余10家都位于东部地区,特别是上海、青岛、大连等沿海城市。其中,青岛、大连是“一家独大”,上海则是“多点开花”。如进一步分析还可以发现,这些单位尤其是排名靠前的单位或有涉海背景,如中国海洋大学、大连海事大学;或长于国际法、国际问题研究,如武汉大学、上海国际问题研究院,而且多组建了专门的北极问题研究机构并形成了研究团队。

表2 样本文献的产出单位情况

(二)论文作者情况分析

表3 样本文献的核心作者情况

(三)高被引用文献分析

美国著名文献计量分析学者尤金·加菲尔德通过科学统计分析发现,学者作品的被引频次与其最终学术成就呈正相关。[4]因此,除发文数量外,研究者论文的被引用次数也是评价其在该领域学术影响或学术地位的重要依据。对260篇样本文献的被引次数和其第一作者情况进行统计,除了仅发表过一篇论文且在表4中列出的,总被引次数排名靠前的作者有:李振福(140次)、张侠(106次)、刘惠荣(106次)、孙凯(84次)、董跃(81次)、程保志(67次)、陆俊元(65次)、肖洋(54次)、夏立平(50次)、白佳玉(50次)、郭培清(43次)、何奇松(41次)等,与表3所列作者存在较大程度的重合。

另外,被引用次数也是同领域研究者寻找基础性文献的重要标准。经统计,在260篇样本文献中,被引用20次以上的有29篇,占11.15%;15次到19次的有11篇,占4,23%;10到14次的有31篇,占11.92%。由此可见,中国北极人文社科研究已形成了一定数量的高频引用文献。表4统计了样本文献中被引用30次及以上的论文,共有16篇,可视为中国北极人文社科研究的基础性文献。这些论文多发表于中国北极人文社科研究处于萌芽和起步阶段的2009年和2010年,其中,李振福教授的《北极航线的中国战略分析》和张侠研究员等合著的《北极航线的海运经济潜力评估及其对我国经济发展的战略意义》都已被引用逾90次。巧合的是,两文都发表于2009年,都是探讨北极航线问题及其与中国的关系,也都发表于中国软科学研究会主办的《中国软科学》杂志。

表4 样本文献的被引情况

四、研究主题与研究方法评析

(一)论文所属学科分析

北极人文社科研究是一个涉及政治、法律、经济等多个学科的综合性问题,因此,了解论文的所属学科情况可以对其形成更为深刻的认识。按中图分类号进行查询统计可以发现,样本文献共涉及政治、法律(D),经济(F),天文学、地球科学(P),环境科学(X),社会科学总论(C),交通运输(U),文化、科学、教育、体育(G),军事(E),农业科学(S)和历史、地理(K)等10个大类。其中,属于政治、法律的达204篇,占到了总数的78.46%(见图3)。此外,260篇样本文献中有近30篇拥有两个及以上的中图分类号,而且有多篇涉及天文学、地球科学,环境科学,交通运输等理工类学科,一定程度上体现了北极人文社科研究的学科交叉特性。

图3 样本文献的学科分类归属注:有的文章拥有多个中图分类号

按中图分类号做进一步查询统计,样本文献主要分属于国际法(D99,82篇)、国际关系(D81,68篇)、中国外交(D82,28篇)、区域自然地理学(P94,15篇)、水路运输经济(F55,18篇)、中国经济(F12,8篇)、民族学(C95,5篇)等学科。表5统计了部分样本文献的分学科年代分布,发现有如下特点:第一,属于国际法学科的论文数量最多,而且从2010年起年发文量就基本稳定在10篇左右,可见从该学科出发的研究已较为成熟;第二,国际关系学科对北极问题关注最早,年发文量增长最快,并于2013年起与国际法一道成为相关研究的主导力量;第三,中国外交角度的研究虽然起步较晚,但伴随着中国北极参与的日渐深入,北极事务已被越来越多地纳入到中国外交的考量视野;第四,不少论文曾被归为区域自然地理学特别是其下属的“极地”(P941.6)类,但2014年起这一现象不再出现,体现了相关研究在学科归类上的逐渐明确;第五,属于水路运输经济、中国经济的论文多是探讨北极航道问题,其中一些论文运用了定量研究方法,近年来还出现了“一带一路”视角下的分析*如刘惠荣、李浩梅:《北极航线的价值和意义:“一带一路”战略下的解读》,《中国海商法研究》,2015年第2期,第3-10页;李振福、王文雅、朱静:《北极航线在我国“一带一路”建设中的作用研究》,《亚太经济》,2015年第3期,第34-39页;李振福、朱静、王文雅:《北极航线与丝绸之路经济带的协调发展》,《国际经济合作》,2015年第6期,第59-65页等。;第六,北极原住民的相关研究数量不多但由来已久*样本文献中发表最早的是中山大学人类学系的陈华发表于《黑龙江民族丛刊》2007年第3期的《因纽特人对北极环境的人类学适应》一文,但从此文的所属学科、研究内容等方面看,其对中国北极人文社科研究的意义和影响都相对有限。,随着北极地区局势的快速变化,原住民作为北极治理主体的作用和价值正逐渐引起重视。

表5 样本文献分学科年代分布

(二)论文关键词分析

关键词是最能直接反映和概括一篇论文研究主题和内容的题录信息,也是读者快速了解论文主题的内容单元。[5]统计样本文献中关键词的出现频次,去除诸如“北极”、“北极地区”等没有实质性意义的词语,并对“北极航道”、“北极航线”这样的近义词以及“中国”、“中国参与”这样的相关词进行合并归类,发现出现频次达5次及以上的关键词有15个(类)(见表6)。其中,既包括中国、俄罗斯、加拿大等行为主体,也包括北极航道(线)、北极理事会、气候变化等重点问题,还包括地缘政治、全球治理、国家利益等分析视角,在很大程度上体现了中国北极人文社科研究的整体取向。

表6 样本文献关键词的出现频次

进一步对关键词进行统计分析可以发现,中国北极人文社科研究具有以下几方面特点。第一,多从中国的角度和立场出发。据表5显示,包含有“中国”、“中国参与”等与中国相关的关键词的论文数量相当可观。这些论文大多探讨了北极自然环境和治理机制的双重变化对中国的影响,梳理、总结了中国参与北极事务的原因、历程和现状,提出并分析了中国的应对或参与策略等。第二,关注几个北极大国的利益考量和政策实践。除中国外,俄罗斯、加拿大、美国以及欧盟也是出现频次较多的国家(国际组织)。作为北极事务的主要参与主体,这些国家(国际组织)的政策实践对北极局势影响深刻,同时对中国参与北极事务也有较大的参考价值和借鉴意义。第三,北极航道是重点关注和研究领域。北极航道一旦具备商业通航条件,将对国际航运格局和世界经贸发展产生巨大影响,因此其开发、利用倍受瞩目。为更好地把握这一战略准备期,国内学者围绕北极航道的法律地位、战略价值、航行规则等问题进行了深入讨论。第四,重视国际法、国际组织的作用。随着国际机制的日趋完善,北极事务已形成了“多维度治理机制群”,北极治理正朝着法治化的方向发展。[6]其中,作为北极治理最重要的区域性机制安排的北极理事会和被称为“海洋宪章”的《联合国海洋法公约》最具代表性,其发展变迁、规则适用、功能评估等自然引起热议。第五,形成了地缘政治和全球治理两大研究视角。地缘政治理论是研究北极问题的传统视角,但随着冷战后全球化的深入发展和全球治理的广泛展开,治理理论逐渐兴起并成为研究主流。[7]然而,“乌克兰危机”爆发后,北极地区成为了美俄战略博弈的“新边疆”,[8]这将导致地缘政治理论“回潮”,并可能对北极局势产生深刻影响。

五、结语

通过对260篇样本文献的发表年份、来源期刊、基金项目、产出单位、作者情况、被引次数、所属学科以及关键词等进行统计分析,本文对中国北极人文社科研究的发展历程、发展现状以及发展趋势等做出了大致研判。在发展历程方面,中国北极人文社科研究可分为萌芽、起步和发展三个阶段,且与北极地区局势变化、中国北极参与进程以及课题项目支持力度密切相关。在发展现状方面,上海、青岛、大连等地的高校和科研机构是其研究主体,政法类特别是国际法、国际关系是其主要学科,聚焦北极航道开发、北极治理评估、相关国家政策实践等问题。在发展趋势方面,国内学者对北极时局的关注将愈加密切,研究方法将日益规范,并将越来越多地与“一带一路”、“共生理论”、“命运共同体”等中国战略、中国理论、中国话语结合起来。

当前,北极局势的快速变化已引起世界各国的热议,这在客观上为中国北极人文社科研究提供了发展环境。同时,参与北极事务已成为中国参与全球治理的重要组成部分,这在主观上促使中国需形成全面的北极知识储备。当然,作为一项新兴的研究议题,中国北极人文社科研究仍然有待成熟与完善:例如,应提高研究方法的科学性和理论性,加强国际法、国际关系、经济学、民族学等学科的交叉融合;应进一步关注北极开发带来的机遇与挑战,对北极地区的风土人情、涉北极事务的法律机制、相关国家的政策实践等进行更为全面、持续、深入的调查和研究;应整合相关研究力量形成“北极学术共同体”,并注重后继人才的训练和培养等。借助当前国内区域与国别研究渐盛的东风,相信中国北极人文社科研究能够取得长足发展,从而更好地服务于中国参与北极事务的进程并推动北极善治的实现。

[1] 杨剑.域外因素的嵌入和北极治理机制[J].社会科学,2014,(1):4-13.

[2] 魏志华等.家族企业研究:一个文献计量分析[J].经济学(季刊),2014,(1):27-56.

[3] 王郦久.北冰洋主权之争的趋势[J].现代国际关系,2007,(10):17-21.

[4] 钮钦,钟新.对中国公共外交研究的文献计量分析[J].现代国际关系,2015,(3):51-62.

[5] 姜春林等.回眸与展望:<中国行政管理>文献计量分析——基于CSSCI(1998-2009)数据[J].中国行政管理,2010,(8):16-20.

[6] 王晨光.北极治理法治化与中国的身份定位[J].领导科学论坛,2016,(1):76-85.

[7] 叶江.试论北极事务中地缘政治理论与治理理论的双重影响[J].国际观察,2013,(2):32-38.

[8] 北极成为美俄战略博弈“新边疆”[EB/OL].http://art.cssn.cn/hqxx/tt/201509/t20150914_2253562_1.shtml,2015-09-14/2016-02-04.

责任编辑:周延云

A Bibliometric Analysis of China's Arctic Humanities and Social Sciences Research Based on CSSCI Source Literature

Wang Chenguang

(China Institute of Boundary and Ocean Studies, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

With bibliometric analysis, this paper collects 260 pieces of literature on Arctic humanities and social sciences research from CSSCI, and makes a systematic study on the publishing years, source journals, funding sources, output units, authors' background, citations, disciplines and key words. The statistical results show that China's Arctic humanities and social sciences research started late but developed rapidly, and is closely related with the Arctic situation, Chinese diplomacy and funding sources. Most research is conducted by the universities and institutes in Shanghai, Qingdao and Dalian, and some important researchers and basic literature have emerged. The research is mainly concerned with the political science and law such as the Arctic passage development, Arctic governance assessment, and policy practice of relevant states. Based on the current situation, China's Arctic humanities and social sciences research should adopt more scientific and theoretical research methods, and make research sustainable, comprehensive and deepening.

China's Arctic humanities and social sciences research; bibliometric analysis; status quo of research; progress in research

2016-09-28

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国参与极地治理战略研究”(14JZD032);“南北极环境综合考察与评估”国家重大专项课题“极地国家政策研究”(CHINARE2015-04-05-05)

王晨光(1990- ),男,山西太原人,武汉大学中国边界与海洋研究院博士研究生,国家领土主权与海洋权益协同创新中心研究人员,主要从事极地治理和中国外交研究。

C812

A

1672-335X(2017)02-0078-07