特大城市户籍管制的自增强机制研究

2017-04-24邹一南��

邹一南��

摘要:在外来人口较多的特大城市,严格的户籍管制政策形成了一个局部正反馈的自增强循环机制。城市户籍管制越严格,能够享受排他性公共品的外来人口越少,非排他性公共品供给水平就越高,由于外来人口向特大城市流动的原因主要在于追求更好的非排他性公共品,而不在于排他性公共品,因而严格的户籍管制导致外来人口进一步向特大城市流动,这又促使特大城市政府为了控制排他性公共品享受范围而进一步加强户籍管制。户籍制度改革的关键在于使特大城市退出户籍管制的自增强机制,农民工保留效用的提高、农业转移人口结构的转变以及经济发展方式由投资驱动向消费驱动的转变为退出这一机制提供了契机,消化存量、引导增量的落户政策亦是必要举措。

关键词:特大城市;户籍管制;自增强机制;非排他性公共品

中图分类号:F0613文献标识码:A文章编号:1000-4149(2017)02-0055-11

DOI:103969/jissn1000-4149201702006

收稿日期:2016-05-27;修订日期:2016-10-24

基金项目:国家社会科学基金项目“农民工市民化进程中制度冲突与协调问题研究”(15CJL033)。

作者简介:邹一南,经济学博士,中共中央党校经济学教研部讲师。

一、引言

推进户籍制度改革是全面深化改革的一项重点工作,是以人为核心的新型城镇化建设的关键环节。2014年7月发布的《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》对新一轮户籍制度改革做出了总体部署,制定了按城市人口规模区分的差别化落户方针,提出了到2020年实现1亿人落户城镇的战略目标。从近年来的政策实践情况看,中小城市和小城镇的落户条件已经基本放开,绝大多数大城市的落户门槛也已明显降低,而人口500万以上的特大城市,作为外来人口主要流入地,其户籍管制程度却并未实质性放松,甚至还有所加强:特大城市中非户籍常住人口的数量近年来基本保持着持续增加的态势,新增非户籍人口数量多于落户人数;一些特大城市虽然建立了积分落户制度,但落户所需积分远超以农民工为主的普通外来人口的能力范围;一些特大城市推行的户籍改革仅局限于本地户籍人口范围,未涉及外来人口,取消本地区城乡户籍差别的政策甚至还在某种程度上加深了本地和外来户籍之间的壁垒[1]。总之,特大城市仍然是现阶段户籍制度改革的重点和难点。

户籍制度实质上是为地方政府提供了一个将排他性公共品的供给控制在本地户籍人口范围之内的机制,没有本地户籍的外来人口无法与户籍居民平等地享受教育、医疗、社保和住房保障等排他性公共品。然而,一方面特大城市严控户籍的政策并未阻止外来人口的大量流入,越是户籍管制严格的城市,反而也越吸引外来人口流入;另一方面外来人口的持续大量流入也使得特大城市政府不得不进一步加强户籍管制,户籍管制在特大城市形成了一个局部正反馈的自增强循环机制。这一机制的形成原因是什么,如何退出这一机制?这一问题的答案是解决特大城市户籍改革难题的关键,本文将试图对此提供一个合理的解释。

二、城市户籍管制:文献回顾

解释城市户籍管制的一个最有效视角是财政分权体制下的地方公共品供给,其代表性文献是蒂布特(Tiebout)在1956年的开创性研究[2]。在蒂布特模型中,城市被抽象成一个税收和公共品的组合,人们通过“用脚投票”的方式,选择到税收和公共品的组合令他们最满意的城市去居住,地方政府也相应地通过税收和公共品的组合展开对高禀赋人口的竞争。在此基础上,刘大帅和宋羽研究指出,中国地方政府的财政竞争并不表现在税率上,而是表现在户籍门槛设置上,即一方面通过较高的户籍价值吸引高禀赋人口流入,另一方面通过高户籍门槛将非户籍人口排除在享受特定公共品供给的范围之外,以尽量压缩公共支出责任[3]。瓦尔德森(Wildasin)的分析也表明,在分权制的财政体制下,地方政府倾向于通过设置一定的流动障碍,控制人口流入导致的地方公共品外部性,以保护本地居民的利益[4]。地方政府主动选择户籍制度進行歧视性的公共品供给服从于自身的财政利益需要[5]。对于这一类文献,虽然从控制地方公共品供给外部性的角度为城市的户籍管制提供了有力的解释,但未能将城市规模纳入分析框架中,没有揭示出我国特大城市和其他城市户籍管制政策走向差别的原因,即为什么同样作为控制地方公共品供给外部性的工具,中小城市的户籍管制趋于逐渐放松直至完全放开,而特大城市的户籍管制趋于不断加强。

汪立鑫等对特大城市户籍管制程度趋于强化的原因做出了解释,他们建立了一个城市政府户籍限制政策的解释模型,将城市GDP 增长率和城市户籍居民人均公共福利增长率作为城市政府在制定户籍政策时所考虑的主要目标,得出的结论是,公共福利初始水平较低的中小城市其户籍政策的自然走向是户籍门槛的不断降低直至消失,而公共福利初始水平较高的大城市其户籍政策的自然走向则是户籍门槛趋于提高并最终稳定在一个较高水平[6]。蔡昉和都阳将转型中的城市分为自我融资型城市和再分配型城市,自我融资型城市对经济活动的繁荣昌盛更加重视,对能够为本地经济做出生产性贡献的外来人口持欢迎态度;再分配型城市则积极寻求更高一级政府的补贴或更大范围内的资源再分配,担心各种福利和补贴外流。中小城市和小城镇作为自我融资型城市,户籍管制政策的特点是“最低条件、全面放开”;北京、上海等特大城市作为既有再分配来源又有自我融资渠道的城市,户籍管制政策的特点是“筑高门槛、开大城门”[7]。王美艳和蔡昉也指出,特大城市户籍的高含金量和获得公共资源的社会化程度低是导致其户籍改革难度大的原因[8]。这类文献虽然在一定程度上解释了特大城市户籍管制严格的原因,但分析框架实际上仍然是基于蒂布特模型,这使得研究忽略了中国城镇化进程的两个重要前提,一是城市新增人口主要来自农村,保留效用很低,其流动模式遵循刘易斯二元模型[9]而非研究城市之间人口流动的蒂布特模型;二是中国的税制结构是以商品税为主,而非蒂布特模型研究的财产税,因而中国地方政府对提供城市税收来源的企业的重视程度要远高于个人,进而在政府目标中追求经济增长很大程度上要远超对社会福利、公平等其他因素的考虑。但尽管如此,这类文献仍为我们进一步分析特大城市户籍管制的自增强机制提供了基础。

另一类解释特大城市户籍控制的文献是有关最优城市规模的研究。根据城市经济学理论,城市规模报酬递增导致的集聚经济会推动人口向城市集中[10]。城市规模报酬递增的原因,包括产业集聚、知识溢出、城市基础设施的规模经济[11-14]。城市人口规模的扩大并不是无限制的,在劳动边际报酬递减条件下,城市人口的边际产出随人口规模的增大而减小,而城市公共品的拥挤效应随人口规模的增大而增大。当城市人口的边际产出效应和边际拥挤效应相等时,城市达到最优规模[15-16]。王小鲁和夏小林通过对城市的规模效益和外部成本进行量化分析,得出100萬—400万人口的城市净规模收益最大,而超过1000万人口的城市,再扩大规模将产生负效益[17]。布查南(Buchanan)在蒂布特模型的基础上提出了一个俱乐部理论,将城市看成一个通过收税来提供公共品的俱乐部,他认为当公共产品的消费可以控制在特定群体范围内,并且存在拥挤的情况下,存在一个最佳的俱乐部规模(即排他性地分享公共产品的群体规模),使公共品的消费分享和成本分担达到平衡[18]。这些对最优城市规模的研究文献触及了城市人口控制的问题,但并未将户籍管制和城市人口控制区别开来,而我国户籍制度控制城市人口的功能已经不复存在,城市户籍管制并不等同于城市人口控制,特大城市的人口控制政策也并非主要依靠户籍管制。此外,对城市公共品拥挤效应的分析,并未区分排他性公共品和非排他性公共品,而户籍管制真正起到的作用只是将排他性公共品供给限制在户籍人口范围内,却并未限制非户籍人口对非排他性公共品的使用,这对城市最优规模点的确定以及特大城市户籍管制政策的设置有着重要的影响。

本文所关心的内容是,为什么特大城市严格的户籍管制政策不仅没有阻碍外来人口的流入,反而强化了外来人口流入的趋势,使得特大城市政府不得不进一步加强户籍管制。本文将基于经济学中的自增强机制,在考虑中国人口乡城流动、地方政府征收商品税和户籍制度控制排他性公共品供给而不控制非排他性公共品供给的前提条件下,分析中国特大城市户籍管制自增强机制的形成原因以及退出这一机制的条件。

三、特大城市户籍管制自增强机制的形成

美国学者阿瑟(Arthur)在1988年发表的一篇文章《经济学中的自增强机制》中最早提出了经济学中的自增强理论。该理论指出,在边际报酬递增假设下,经济系统中能够产生一种局部正反馈的自增强机制。他认为,自增强机制的来源主要有四个:一是高昂的建立成本或固定成本,二是学习效应,三是合作效益,四是适应性预期。自增强机制使经济系统产生以下四个特性:第一,多态均衡。经济系统可能存在两个以上截然不同的均衡解,结果是不确定、不唯一和不可预测的。第二,可能无效率。如果一项技术先天地好于另一项,但由于坏运气而未被采用,那么最后的结果也许就不是最大可能收益。第三,锁定。系统一旦达到某个均衡解,便难以退出。第四,路径依赖。前期历史能够决定哪个解优先被选择,惯性的力量将使这个选择不断自我强化[19]。

按照这一理论,经济系统有可能由于自身前期历史的影响而选择一个不一定是最有效率的均衡,这个均衡一旦被选择,以后就会被不断地重复选择,从而把系统锁定于这个劣等均衡,并产生自我循环强化。这一理论虽然不是经济学主流,但却对一些经济现象有很强的解释力。

1. 城市户籍管制的合意均衡

如前所述,当前我国户籍制度的主要功能是城市公共品(包括公共产品和公共服务)的歧视性分配,即城市本地户籍居民能够排他性地使用城市公共品,而没有城市本地户籍的外来人口则被排除在公共品供给对象范围之外。而在1958年《户口登记条例》刚刚出台,现代户籍制度建立之初的时候,户籍制度的功能是截然不同的。在改革开放之前,户籍制度的功能是对人口自由迁徙权的限制,主要是城乡人口自由流动问题,或者更确切地说是城市人口控制问题。在当时,作为城市人口控制工具的户籍管制政策,并不是任何经济主体的合意选择,它只是一种在特定发展环境和战略背景下的无奈选择。由于采取了重工业优先发展的赶超战略,重工业排斥劳动的特性以及通过工农业剪刀差转移农业剩余来积累资本的模式,内在地要求将农民束缚在土地上,而户籍制度就起到了严控农村人口进入城市、维系城乡二元体制的作用。以户籍制度为核心的城乡二元体制,以牺牲农民的利益为代价,使国家建立起一套完整的工业体系,也为后来的快速发展奠定了基础。

伴随着改革开放,沿海地区和部分经济发达的中心城市率先依靠劳动密集型产业实现了经济起飞,于是大量农村剩余劳动力开始向沿海和发达地区的城市大规模转移,这宣告着户籍制度控制人口乡城流动作用的瓦解。事实上,这本是一次彻底终结户籍制度的机遇,如果从最早的一批进城务工者开始,城市就赋予其户籍的话,那也就不会存在后来步履维艰的户籍改革了。从自增强理论的角度来加以分析,此时的经济系统面临着两个可能的“均衡解”,一是如1958年之前那样,进城务工的农业转移劳动力获得与城市市民同样的户籍身份,得到相同的公共品供给待遇;二是农村转移劳动力以农民工的身份进城,成为非户籍外来人口,只能在城市工作,而不能获得排他性公共品供给待遇。显然,现实走向选择了第二个“均衡解”,这样的选择并非是“坏运气”使然,而是有其深刻的历史原因的。

中国农民工乡城转移的特征十分符合刘易斯在他的《劳动力无限供给条件下的经济增长》一文中所描绘的情况。根据刘易斯二元经济结构理论,由于传统部门存在边际产出为零的剩余劳动力,现代工业部门只要提供一个略高于生存水平的制度工资,就可以源源不断地吸纳传统部门劳动力就业。中国自20世纪80年代开始兴起了民工潮,大量从农村转移到城镇的农民工不仅工资很低,而且缺乏基本的社会保障以及教育、医疗、住房等社会福利,其就业具有非正规就业的特征。但即便是收入和各方面的福利条件都很差,农民工仍然愿意流动到城市,因为在改革开放前城乡二元体制的长期作用下,农村的基本生产生活条件是停留在生存水平上的,使得农民向城市转移的保留效用很低。农民工虽然在城市工作,其社会身份却仍在农村,无论是工资水平还是社会地位,他们所参照的是相对落后的农村水平。虽然在城市的低层次岗位上工作,面临着工资和福利上的歧视,但这对他们而言不仅是可以接受的,而且是他们获取非农收入以改善其家庭在农村生活水平和社会地位的重要手段。因此,对农民工来说,向城市非户籍转移是合意的选择。

对于中国的地方政府来说,其财政收入的来源主要是企业所缴纳的增值税,而非对个人征收的财产税和所得税。因此,地方政府提供公共品的对象自然会倾向于企业,对居民个人提供更高水平公共品的动力不足。为了获得最大化的财政收入,地方政府自然就具备通过招商引资扶持地方企业发展的内在动力,热衷于城市产业园区、道路交通、基础设施、社会治安、营商环境等城市软、硬件公共品的建设投入,而对城市居民尤其是外来人口的教育、医疗、社会保障和住房保障等民生领域的建设相对轻视,而后者正是户籍所包含的福利,也就是说地方政府并没有为外来人口提供城市户籍的动力。地方政府这一政策倾向的形成不仅是因为城市居民“用手投票”的权利保障不足,更是因为这一时期还不存在外来人口“用脚投票”的机制。外来农民工选择流入的城市一定拥有大量提供就业岗位的企业,因此哪个城市能够吸引企业入驻,自然就能吸引大量的外来人口。由于外来农民工满足于非正规就业,并不在意没有户籍所导致的福利缺失,地方政府自然也就更加没有动力向外来农民工提供与户籍相关的公共品,只要能够吸引来足够多的企业,自然会有外来农民工流入。

这样一来,地方政府与农民工之间形成了一个双方都可以接受的合意均衡,即城市的户籍管制。一方面地方政府通过户籍管制,减少对城市排他性公共品消费群体的规模,并得以将节省下来的开支用于更好地招商引资,而这并不会妨碍甚至反而会促进外来人口流入,因此对于地方政府来说户籍管制是合意的;另一方面,外来农民工并不在意户籍管制下各种福利的缺失,只在意城市能否提供就业机会,而在较低的保留效用下,非正规就业岗位也是可以满足的,因此户籍管制对于农民工来说也是合意的。

2. 特大城市户籍管制的锁定

城市的户籍管制政策在地方政府和外来人口之间形成了一个合意均衡,但这一均衡并不是对所有城市都是稳定的,初始条件的差异使得一部分城市的户籍管制被锁定并自我强化,另一些城市则逐渐偏离了户籍管制的合意均衡。

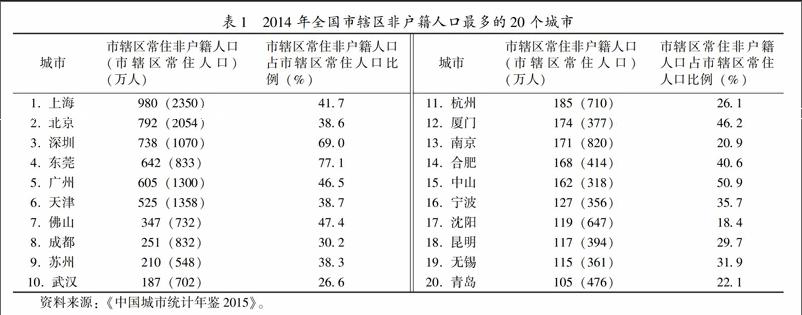

改革开放之前,我国不同地区、不同城市之间的经济发展差距很小,城市人口的分布相对比较均衡,而在改革开放之后,城市之间的差距开始拉大。导致城市之间发展差距拉大的初始因素有很多方面:首先,国家的战略重点在改革开放后由内地向沿海倾斜,东部地区的大城市获得了更多的国家投资,并且一些被设为特区的城市也通过享受各类优惠政策从而得到更多私人投资的青睐;其次,一些行政级别较高的大城市利用自身在城市行政管理序列中的特殊地位,实现了更大范围内的资源再分配和更多来自于上级政府的补贴,使得优质的社会资源在这些大城市集中,使城市获得发展的优势;再次,随着对外开放程度的提高,外国直接投资(FDI)迅速增长,大城市尤其是高行政级别政府所在地的大城市因其对接外资时的交易成本更低,加之享受优惠政策,吸引了更多的外资,率先走上了外向型发展道路。随着改革开放的推进,一些经济发展较快的大城市,因其提供给劳动者的收入水平高,吸引了更多的农业转移劳动力流入,城市的外来人口数量开始迅速上升。各城市在改革开放之后经济发展的初始条件差异,促使城市发展差距拉大,进而产生各自吸纳的外来人口数量的差异,少数城市成为外来人口的主要流入地,并逐步形成了常住人口超过500万的特大城市。表1显示了当前我国吸纳外来人口最多的20个城市,其中几乎包含了全部特大城市。特大城市的形成,对改革开放之后的城市户籍管制政策的演变产生了重要影响。

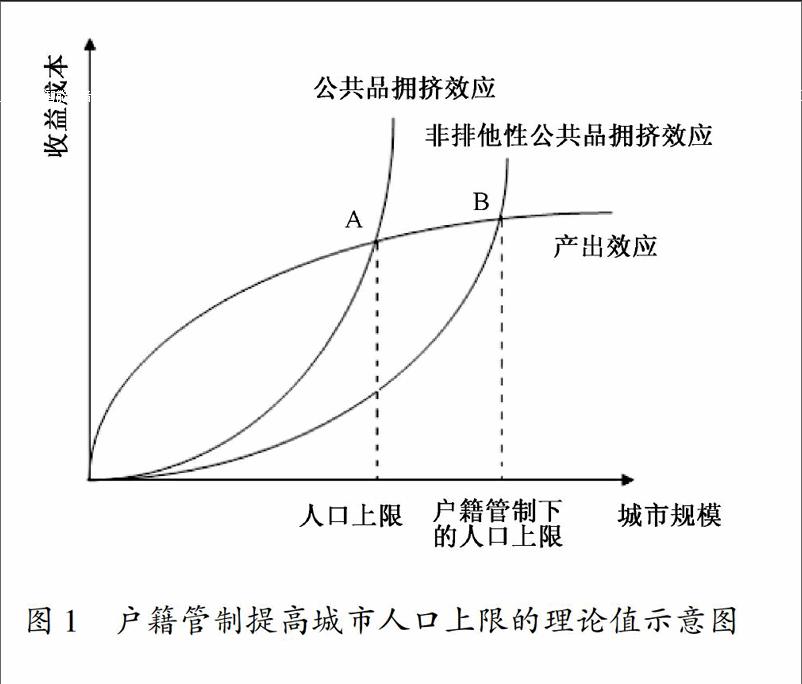

外来人口流入给特大城市带来两种相反的效应:一是城市的产出效应,产出的增加将会给城市政府带来更多的税收,因而对城市政府来说也是一种收入效应;二是公共品的拥挤成本,这对城市政府來说意味着产生公共支出,是一种支出效应。通常情况下,这两者都随着城市人口规模的增大而增大,但前者是边际递减的,后者是边际递增的,当产出效应和拥挤成本相等时,城市的净收益达到最大,此时城市的人口规模达到理论上的最大值,进一步增加人口将会带来负效应。

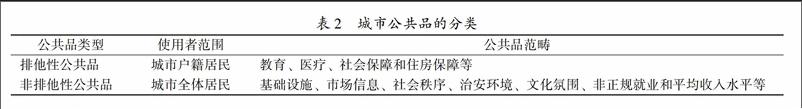

在城市人口规模增大所带来的两种效应中,需要对公共品的拥挤效应进一步分析。先将城市的公共品分为两类(如表2):一类是排他性公共品,包括教育、医疗、社会保障和住房保障等,这些公共品实现供给上的排他是通过户籍身份,也就是说只有户籍居民才能使用,非户籍居民则被排除在外;另一类是非排他性公共品,包括城市的基础设施、治安环境、社会秩序、市场信息和文化氛围等,从某种意义上讲,城市的非正规就业机会和平均收入水平也是一种非排他性公共品。

对于特大城市的政府来说,实行户籍管制至少可以获得的一个好处是,通过将占全部城市人口相当大比例的外来人口排除在排他性公共品的供给范围之外,只负担他们的非排他性公共品供给,可以节省一部分公共支出,使得城市人口规模增大的总拥挤效应降低。根据前面的分析,由于外来人口大部分是农业转移人口,其保留效用很低,吸引其向城市流动的是非正规就业等非排他性公共品。外来人口不能享受户籍所对应的排他性公共品,往往并不会“用脚投票”,而大多仍会留在城市务工,为城市带来产出效应和税收贡献。这样一来,户籍管制的实际效果将是,大城市人口增长所产生的产出效应不变,而拥挤效应下降,这将使得产出效应和拥挤效应相等的点所对应的人口规模比没有户籍管制时大,即由

因此,特大城市户籍管制的实际效果是提高了城市人口上限的理论值,其吸纳外来人口的潜力在户籍管制下进一步增大。在追求GDP和财政收入最大化目标的驱动下,城市政府倾向于将未向外来人口支付排他性公共品而节省下来的财政开支用于提供更好的非排他性公共品,例如修建更发达的城市基础设施和提供更良好的市场环境,以及通过招商引资创造更多的就业岗位,这将促使不以户籍为目标的外来人口进一步向特大城市流动。面对新增的外来人口,城市政府必然会通过加强户籍管制以严控公共开支,将新增外来人口排除在排他性公共品的使用范围之外,使对应于一定人口规模所带来产出效应的拥挤成本进一步下降,城市人口规模上限的理论值进一步增大。以此类推,外来人口较多的特大城市就被锁定在了一个户籍管制——拥挤效应降低——人口规模增大——户籍管制的自我循环强化机制中。

相对于特大城市,中小城市由于初始条件差异,经济起飞较晚,没有在改革之初成为外来人口集中的流入地。这些城市即使严格地控制户籍,也不会显著地降低排他性公共品开支和拥挤效应,从而不会明显地提高人口规模理论值上限,也就不会形成外来人口持续大量流入的局面。同时,人口规模小使得城市的产出效应较弱,城市非排他性公共品的供给能力也相对较弱,从而对外部企业和外来人口的吸引力不足,甚至户籍人口也有流失的风险,城市发展陷入停滞。因此,中小城市政府的理性选择将是把原本就没有多少含金量的户籍彻底放开,一方面放开落户并不会造成公共开支的大幅增加,另一方面还能够在一定程度上提高对外来人口的吸引力。随着时间的推移,中小城市的户籍管制将逐渐放开。

3. 农民工向特大城市流动的锁定

如前所述,在城市实行严格户籍管制的情况下,农民工仍然愿意流入城市,是因为其自身的保留效用较低,即使没有户籍,不能享受城市的排他性公共品,仅非排他性公共品所能带来的福利也足以吸引其流入。当然,这只是说明城市非排他性公共品的福利足以影响农民工在进城还是留乡之间的选择,如果从选择流入城市的角度,在条件允许的情况下,农民工并非不愿意享受排他性的户籍福利。进一步地,如果排他性公共品的福利和非排他性公共品的福利能够在量上进行加总的话,作为理性经济行为主体的农民工一定会选择向能够提供福利总量较大的城市流动。因此,在大多数城市逐渐放开户籍管制,使外来农民工能够获得全部排他性和非排他性公共品的福利时,农民工对流入城市的选择将可能发生变化。但是事实上,农民工在选择流入城市时,仍存在着一个向特大城市流动的锁定。

城市之间存在发展水平上的差距,具体表现也可以抽象为排他性和非排他性公共品供给能力上的差距,即发展水平领先的城市比发展水平落后的城市能够向城市所有居民提供更高质量的基础设施、市场信息、社会秩序、治安环境、非正规就业和更高的平均收入水平等非排他性公共品,同时向户籍居民提供更高质量的教育、医疗、社会保障和住房保障等排他性公共品。改革开放之后,外来人口较多的大城市和其他中小城市之间的发展差距拉大,这造成不同规模城市之间的公共品供给能力的差距拉大(如表3)。

从表3所显示的不同城市排他性和非排他性公共品供给水平来看,特大城市和其他城市不仅在排他性公共品供给水平上有着较大的差距,在非排他性公共品供给水平上的差距也十分明显。当城市之间发展差距拉大到一定程度时,大城市非排他性公共品所提供的福利量将会超过小城市排他性和非排他性公共品所提供的福利量之和。如图2所示,由于特大城市的排他性公共品和非排他性公共品供给能力都要高于其他城市,所以两条曲线的斜率都为正,B点所代表的特大城市对应的非排他性公共品福利量要高于A点所对应的中小城市的排他性和非排他性公共品总的福利量。

显然,对于进城务工的农民工,在选择流入城市的时候,将会宁愿流动到特大城市成为非户籍居民,只享受其非排他性公共品的福利,也不愿意流动到中小城市,享受排他性和非排他性公共品的总福利。由于在前述特大城市户籍管制的锁定机制作用下,特大城市倾向于将节省下来的排他性公共品开支用于非排他性公共品供给,其城市的非排他性福利供给水平在不断提高,与中小城市的总公共品供给水平差距在不断拉大,从而使农民工向大城市流动的倾向被锁定。农民工向特大城市流动的锁定与特大城市户籍管制的锁定一起,形成了特大城市户籍管制的自增强循环机制。

四、特大城市户籍管制自增强机制的退出

特大城市户籍管制的自增强机制是一个不利于城镇化健康发展的劣等均衡,退出这个均衡是新型城镇化建设的必然要求。根据自增强理论,经济系统能否从劣等均衡退出,转移到另一个潜在的优等均衡,要看它是否能够得到充分的能量,足以克服劣等均衡自身所积累的选择优势。对于特大城市户籍管制的自增强循环系统,其选择优势来自两个方面:一是农业转移劳动力的保留效用过低,使其能够接受城市不提供排他性公共品福利,仅为了非排他性公共品福利就向城市轉移;二是特大城市政府偏好通过提供更好的非排他性公共品,实现最大限度的招商引资以获取来自企业的税收,而不倾向于对不产生直接财政收益的外来人口提供排他性公共品。因此,要退出大城市户籍管制的自增强机制,这两个优势的改变是关键,而随着经济社会的发展,我们确实迎来了退出特大城市户籍管制自增强机制的契机。

1. 农业转移人口对城市排他性公共品的需求提升

首先,农业转移人口保留效用提高使其对城市排他性公共品的需求提升。经过多年的改革与发展,我国的城乡二元结构已经发生了根本性的变化,由过去的剥夺性结构转变为了保护性结构[20]。一方面,农业税费改革使农民负担大为减轻,各种惠农补贴和扶贫资金大量进入农村,彻底改变了工农业剪刀差条件下城市对农村的剥夺型体制。社会主义新农村建设的大力推进以及新农合、新农保制度的建立,更是极大地改善了农村软、硬公共品的供给,提高了农民的生活水平。另一方面,随着城镇化进程的推进,城市建成区范围的扩张,农村土地尤其是城郊农地的潜在价值开始迅速攀升,由于农村户籍与农村土地挂钩,农地价值的上升也使得农村户籍的含金量与日俱增,甚至有超过城市户籍含金量的趋势。农民工离乡进城务工的保留效用的提升,使其逐渐不能满足于仅获得城市非排他性公共品的使用权,开始对城市排他性公共品的使用权提出要求。

其次,农业转移人口结构的变化使农民工群体对城市排他性公共品的需求提升。一方面,随着城镇化的推进,新生代农民工逐渐成为外出农民工的主力,而这部分群体与老一代农民工不同,具有较强的权利意识,他们进入城市务工不仅是为了获得高收入,而是能够获得与城市居民平等的待遇,是市民化意愿最强的群体。新生代农民工群体占比的上升,提高了农民工总体进城务工的保留效用。另一方面,随着近年来我国新增农民工数量和比例的急剧下降,新增农业转移人口的主要贡献力量逐渐转变为农民工随迁家属,举家迁移的比例开始逐渐提高。相比于务工者,农民工家属对教育、医疗、住房和社会保障等排他性公共品的需求更强,农业转移人口中随迁家属占比的上升改变了农业转移人口仅满足于非排他性公共品的固有模式。

农业转移人口保留效用的提高及其结构的变化,使得农民工向特大城市流动的锁定出现了松动的趋势。越来越多的农民工不再仅因为非正规就业收入等非排他性公共品供给水平更高,就选择向户籍管制严格的特大城市流动,2015年北京、上海等特大城市新增常住人口的增幅乃至绝对数量的下降就明确显示出这一趋势。

2. 消费驱动型发展方式下城市政府提供外来人口排他性公共品的意愿提升

当前,我国的经济发展模式正在发生深刻的转变,从依靠投资驱动转变为依靠消费驱动,这对于地方政府在追求经济增长的目标函数下所进行的政策选择有着深远的影响。在投资驱动型发展模式下,地方政府最重要的任务是招商引资,因而重视基础设施、市场环境、社会秩序等非排他性公共品的供给,忽视针对外来人口的教育、医疗、住房和社保等排他性公共品的供给。在长期的投资驱动型发展模式下,积累了大量的过剩产能,企业亏损也使地方政府的税收减少,不得不寻求新的增长点,使发展方式从投资驱动向消费驱动转变,而当前最大的消费增长点就是27亿农民工。在户籍管制条件下,农民工在城市排他性公共品福利分享上受到歧视性待遇,普遍缺乏在城市定居的预期,从而极大限度地压低自身的消费支出,更不会购买城市住房。而通过放松户籍管制,引导农民工及其家属在城市落户,实现市民化,则必将使农民工形成在城市长期生活的预期,释放出长期抑制的潜在需求。有研究表明,放松户籍限制,可以使农民工的消费水平提高208%[21]。每年市民化1000万农民工,将使我国经济增长平均加快1个百分点左右[22]。

因此,发展模式由投资驱动向消费驱动的转变,内在地要求改变我国地方政府长期以来重资本、轻劳动的政策倾向,实现排他性公共品对城市全体居民的普惠。它从根本上改變了城市政府通过加强户籍管制降低公共品的拥挤效应以扶持企业投资驱动发展的内在动机,使特大城市户籍管制的锁定模式出现松动。

特大城市户籍管制锁定的松动与农民工向特大城市流动锁定的松动一起,为退出户籍管制自增强机制提供了有利契机。当前应抓住这一有利契机,推进户籍制度改革取得实质性突破。对此,一方面要消化特大城市的非户籍人口存量,顺应农业转移人口保留效用的提高和结构转变的深刻变化,制定出科学合理的农民工差别化落户政策,实现农民工的市民化,逐步形成城市经济发展和外来人口安居乐业的新的良性运行机制。另一方面要引导农业转移人口增量,通过大力发展综合承载压力小的大城市、中小城市和小城镇,促进农业转移人口就地城镇化,改变流动人口向人口500万以上的特大城市过度集中的趋势,缓解特大城市新增的落户压力,尤其要提高中小城市和小城镇非排他性公共品的供给能力,增加就业机会,改善基础设施、市场环境和社会秩序,提高其对人口的吸引力。

五、结论

特大城市由于初始条件的优势,率先实现经济起飞,成为外来人口的主要流入地。面对大量外来人口给城市公共品供给造成的压力,特大城市政府倾向于通过严格的户籍管制,将外来人口排除在能够享受排他性公共品的人群范围之外,以降低公共品的拥挤效应,并保留人口增多的产出效应,提升了城市潜在的最大人口规模,同时将节省下来的公共开支用于提供更好的基础设施、市场环境和社会秩序等非排他性公共品,以最大限度地招商引资,从而吸引更多的外来人口流入。作为外来人口主要组成部分的农民工,由于保留效用较低,并不追求获得城市排他性公共品,而仅看重城市所能提供的非正规就业岗位和收入等非排他性公共品,在特大城市的非排他性公共品福利量超过其他城市总公共品福利量的情况下,倾向于向特大城市持续流动。在政府实行户籍管制和农民工向特大城市流动的合意均衡下,特大城市户籍管制被锁定在了一个自增强的循环机制中。

随着农业转移人口保留效用的提高和结构的变化,其对城市排他性公共品的需求开始不断上升,而发展方式由投资驱动向消费驱动的转变也使城市政府提供排他性公共品的意愿上升,这种变化使特大城市户籍管制锁定和农民工向特大城市流动锁定均出现松动,为特大城市退出户籍管制的自增强机制提供了有利契机。当前应抓住这一有利契机,消化存量、引导增量,推动户籍制度改革取得实质性突破。

参考文献:

[1]宋锦,李实.中国城乡户籍一元化改革与劳动力职业分布[J].世界经济,2013(7):28-47.

[2]TIEBOUT C. A pure theory of local expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956, 64(5): 416- 424.

[3]刘大帅,宋羽.财政分权下中国户籍制度功能的理论分析[J].财政监督,2014(2):59-61.

[4]WILDASIN D, WILSON J. Imperfect mobility and local government behavior in an overlappinggenerations model[J]. Journal of Public Economics, 1996, 60(2): 177-198.

[5]甘行琼,刘大帅.论户籍制度、公共服务均等化与财政体制改革[J].财政研究,2015(3):91-96.

[6]汪立鑫,王彬彬,黄文佳.中国城市政府户籍限制政策的一个解释模型:增长与民生的权衡[J].经济研究,2010(11):115-126.

[7]蔡昉,都阳.转型中的中国城市发展[J].经济研究,2003(6):64-71.

[8]王美艳,蔡昉.户籍制度改革的历程与展望[J].广东社会科学,2008(6):19-26.

[9]LEWIS A. Economic development with unlimited supplies of labor[J]. Manchester School of Economic and Social Studies, 1954, 22(2): 139-191.

[10]KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(2): 483-499.

[11]HENDERSON V. Urban development: theory, fact and illusion[M]. London: Oxford University Press, 1988:87-88.

[12]LUCAS R. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1): 3-42.

[13]BLACK D, HENDERSON V. A theory of urban growth[J]. Journal of Political Economy, 1999, 107(2): 252-284.

[14]HANSEN N. Impacts of small and intermediate sized cities on population distribution: issues and responses[J]. Regional Development Dialogue, Spring, 1990, 11(1): 60-76.

[15]DIXIT A. The optimum factory town[J]. Bell Journal of Economics, 1973, 4(2): 637-654.

[16]ALONSO W. The economics of urban size[J]. Papers of Regional Science, 1971, 26(1): 67-83.

[17]王小魯,夏小林.优化城市规模、推动经济增长[J].经济研究,1999(9):22-29.

[18]BUCHANAN J. An economic theory of clubs[J]. Economica, 1965, 32(125): 1-14.

[19][美]布莱恩·阿瑟. 经济学中的自增强机制[J].经济社会体制比较,1995(5):13-18.

[20]贺雪峰.城市化的中国道路[M].北京:东方出版社,2014:100-107.

[21]陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010(S1):62-71.

[22]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的作用[J].经济研究,2010(6):4-16.

[责任编辑 武玉]